转向实践还是实践转向

——拉图尔《实验室生活》的哲学审视

2014-09-03刘鹏

刘 鹏

(南京大学 哲学系, 江苏 南京 210093)

在《实验室生活》中,借助于从法国传统科学哲学、人类学、格雷马斯符号学以及英美科学哲学,特别是强纲领那里汲取的学术洞见,拉图尔开始进入到科学的社会研究这一领域。其主要工作是将科学从一般的抽象形而上学层面解脱出来,使之扎根于实验室的生活世界,从而打开了科学实践的黑箱,再现了实验室内科学陈述与科学事实的建构过程。然而,从根本的哲学立场上看,一个可能的问题便油然而生,拉图尔是否已摆脱社会建构主义的框架?要回答这一问题,除了对《实验室生活》本身的逻辑思路进行厘清之外,尚需从下述三方面对之进行进一步的分析:拉图尔与强纲领特别是布鲁尔等人的工作之间保持何种关系,拉图尔与坚持实验室研究进路的其他学者之间有何异同,《实验室生活》在拉图尔学术思想的发展过程中起到了什么作用,特别是其后继的行动者网络理论与之保持了何种关系。

一、生活世界中的自然与社会:早期拉图尔是一个社会建构主义者吗

在1986年出版的《实验室生活》第二版中,拉图尔和伍尔伽删除了副标题中的“社会”一词*1979年第一版的标题是,“Laboratory Life: The Social Construction of Scientific Facts”,1986年第二版的标题为“Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts”。。作者对此的解释是,“社会”是一个不断招致误解的词,虽然默顿学派和爱丁堡学派仍然坚持使用这一概念,但科学的社会研究对“社会”一词的使用已经“使得它毫无意义”。作者承认,尽管他们最初已经认识到这一点,但并未清晰表达出来,因此在第二版的后记中用“‘社会’的逊位”来表明心迹。进而,他们说,“承认这一术语[社会建构]已经完全丧失其意义,对我们而言并不是什么难以启齿之事”[1]281。在此,拉图尔和伍尔伽如此强烈地表达他们与爱丁堡学派决裂的愿望,但又对此惜墨如金,其原因在于S&TS在20世纪80年代中期发生了一场学科危机,这一危机既来自于学科外部(例如哲学家阵营和传统的社会学家阵营),也来自于其内部(例如对反身性、话语分析等),面对这场危机,拉图尔和伽既想与爱丁堡学派划清界限,但又无法否认该书与爱丁堡学派纠缠不清的联系,因此不得不对此欲言又止。在其个人网站上,拉图尔更加清楚地表明了自己对《实验室生活》的态度:“布鲁诺·拉图尔先生是社会建构主义者吗?答案:并不完全是……即便是当时[《实验室生活》第一版之时]‘社会’一词的含义也更加类似于‘实践’的含义,它并不是试图使用利益、权力、社会结构诸如此类的因素来解释科学。”从上述材料来看,拉图尔似乎在表明自己从1979年开始即是一位实践建构主义者。

拉图尔的这一自我定位,主要有两个理由:第一,他(和伍尔伽)强调了实验室内的物质性因素(仪器);第二,他们改变了对社会的定义。然而,这两个理由都难以成立。

(一)以社会建构统摄物质建构。

《实验室生活》一书对陈述和事实的物质建构和社会建构都进行了讨论,然而此两者之间却难以保持一致,因为前者将科学引向了物质世界,后者则指向社会世界。

拉图尔物质建构的思想一定程度上来自于巴什拉。巴什拉指出“事实是被制造出来的”(Les faits sont faits),并提出了‘现象技术’(phénoménotechnique)的概念;拉图尔实际上是从人类学考察的角度实践了巴什拉的这一哲学立场。其基本观点是,事实或陈述都是相对于一定的实验仪器和实验操作而存在的,如果离开了这些仪器和操作,陈述将丧失其认识论根基,而事实也将失去其本体论地位。不过,事实最初并不是事实,它是通过实验室的微观建构从而获得事实地位的,这是拉图尔在本体论维度上与传统实在论与建构论之间最大的差异。

因此,在拉图尔看来,事实的本体论地位并不是固定不变的,它成为一条变化的轨迹。科学家最初所面临的仅仅是一些数据,在某种程度上,这些数据是杂乱无章的,这也是观察者进入实验室所看到的最初情形。数据通过获取意义而获得秩序,意义则通过承载它们的科学陈述的模态变化展现出来,模态变化的原因又是科学家之间的磋商,而磋商最终将人们引向了利益、信念、类比等微观社会学因素。这样,科学就从最初的物质建构过渡到了社会建构。

仪器在此的作用与实践建构中仪器的地位存在根本差别。在此,仪器和社会是彼此分离的,仪器负责产生铭写,而社会则赋予铭写以意义;对于实践建构而言,仪器是实验室内物质性因素的一个代表,其作用在于与理论、研究对象和作为研究者的主体之间的相互博弈,从而构成科学研究的一种稳定状态,即是说,物质因素和社会因素自始至终都是缠绕在一起的。因此,此时的拉图尔仍然是一个社会建构主义者。

(二)以社会建构统摄人类学的微观分析。

强纲领的目的是提供一种社会学解释,但将科学与利益联结起来,必然要求一种宏观的研究进路。这一进路要求社会必须是一种超越性的存在,进而其研究框架就是社会决定论。因此,布鲁尔将“社会”界定在本体论的实在层面,其作用就是为科学之建构提供一个坚实的基础。拉图尔则指出,“我们的讨论所关注的是科学事实的社会建构,但这种社会建构带有一个限制条件,即,我们是在一种特定的意义上来使用‘社会’一词的……”这种“特定的意义”就是要将社会概念具体化、微观化、可见化,这是由拉图尔的人类学立场决定的,因为这一立场的首要要求就是一种微观的分析视角。拉图尔将社会从本体论的本质性层面具体化到了实存(existence)层面或者说现象层面,使之从不可见的成为可见的,从抽象的、大写的社会存在成为具体的、小写的社会实存;这样,社会学家的任务就是切实分析这种可见的社会因素建构科学和事实的具体过程。就此而言,拉图尔认为自己超出了社会建构主义的范围,进入了实践建构层面。

但恰如前文指出的,拉图尔将科学事实的最后确定或科学陈述之模态的最终稳定的原因归结为磋商;这里的磋商概念,完全是在作为社会存在的主体领域之间展开的,与拉图尔后来在《非还原》中对磋商概念的本体论改造完全不一样*拉图尔指出:“隐得来希否定一切,却又赞同一切,因为任何事物,就其自身并出于其自身而言,既非可通约又非不可通约。不管赞同的是什么,否定总会在赞同之上产生。不管距离何其遥远,总会存在着一个基础,理解在其上得以确立。换句话说,万物都是可磋商的。”[2]183。因此,他事实上还是将科学的最终决定权控制在了主体的领域,在这一点上,他与布鲁尔是相同的;不同点仅仅在于前者强调微观,后者强调宏观。

(三)向强纲领致敬。

拉图尔的哲学立场,也可以从他对强纲领的态度中显露出来。方法论上,拉图尔认可布鲁尔的经验主义进路,而且同样将之视为一种科学方法,在《实验室生活》的扉页上,拉图尔引用了布鲁尔《知识和社会意象》中的一句话向其致敬的:“如果不以某种彻底的方式将社会学应用于科学知识,那么,这将意味着科学不能够科学地认识自身。”当然,相对而言,拉图尔采取了一种更加彻底的经验主义进路,即对科学实验室的人类学考察。从认识论的角度看,拉图尔对布鲁尔的对称性原则和公正性原则也持赞同态度[1]107,他说:“我们是在布鲁尔的意义上来使用这一术语[强纲领]的。我们特别的兴趣点在于布鲁尔在强纲领中表述为‘公正性’的方面”[1]149;“正如巴恩斯的论证所表明的,对信念采取一种对称性的分析进路,是确实有必要的”[1]23,因此,我们要“避免科学史的某些基本的内在矛盾和对称性特征的缺失”[1]107,“追随布鲁尔,我们可以认为‘逻辑上’的可能道路受到了流行信念的影响”,“逻辑推理不可能与其社会根基相隔离”[1]136。而且,对于磋商之重要性的强调,拉图尔也援引了布鲁尔的工作,“可靠性的观点本身就从属于磋商”[1]186。进而,拉图尔希望能够“为科学社会学之强纲领的可行性提供一个有说服力的论据”。当然,尽管布鲁尔的工作未能推进到本体论,但拉图尔在本体论上仍然坚持了布鲁尔的因果解释模型,如其指出:“对于一个具有如此明显稳定性的事实,如果能够为其社会建构的过程提供证明,那么,我们认为这将会为科学社会学之强纲领提供一个颇具说服力的证据。”[1]106

概言之,从拉图尔的分析策略及其对强纲领的态度来看,《实验室生活》基本上坚持了强纲领的社会建构主义立场,只不过由于他的特殊背景,他开始强调了实验室物质实践的重要性和微观分析视角的必要性,但它们最终仍被归属于社会建构主义的立场之下。也正是在此意义上,蒂利将《实验室生活》视为强纲领的代表作之一[3]117,尽管这一评价并不十分到位。

当然,《实验室生活》的哲学框架与强纲领相比,也有了很大的不同,也正是这种差异引导了拉图尔哲学甚至引领了S&TS的后继发展。

二、S&TS视野下的拉图尔

《实验室生活》是S&TS在从宏观社会研究向微观社会研究、从认识论考察向本体论分析转变过程中的一部承启性著作,将之放到S&TS的历史语境中,厘清它与S&TS领域其他学者观点之间的异同,会更加彰显其实践研究取向。

(一)《实验室生活》与强纲领的比较。

《实验室生活》时期的拉图尔,与布鲁尔的强纲领之间存在着一定的共同性,当然也存在着一些关键性的差异,正是这种差异导致拉图尔与强纲领最终分道扬镳。

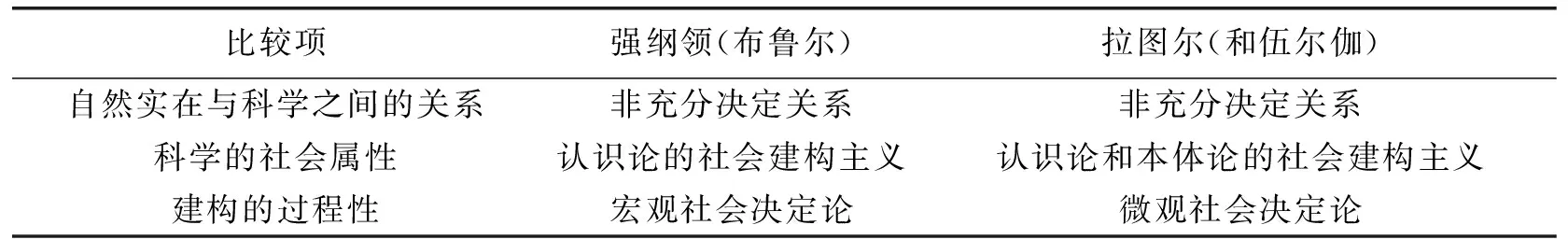

表一

在自然实在与科学之间的关系问题上,拉图尔和布鲁尔立场一致。在分析氧化说与燃素说的争论时,布鲁尔指出,现象绝对不是与实在相符合,而仅仅是与理论相符合。这为否认科学的内在性从而走向社会做好了铺垫。拉图尔的陌生人原则反对科学家和哲学家的素朴实在论,进而否决自然在科学产生过程中的作用,如其所言,“我们不能够使用实在的概念来说明一个陈述的稳定化”,因此,自然并不是科学的前提,客观和实在都是被科学所制造出来的东西,“实在是这种稳定化的一个结果”[1]180。可以看出,按照拉卡托斯的分类,他们都坚持了在非充分决定性命题上的“强解释”立场[4],并对之进行了社会学的解读。

实际上,就认识论层面而言,社会建构主义者并不是要彻底消解自然,而是主张自然或仪器确实可以产生某些现象,而且也会在人们的信念中有所反映,但这些现象无法成为理论选择的标准。布鲁尔多次强调物质世界的重要性,认为“社会学的整个大厦都以下列假定为基础,即我们可以通过我们的经验,也就是说,可以通过我们从因果关系角度与这个世界的互动,系统地对这个世界作出反应”,因此,知识社会学的前提就是“唯物主义和感觉经验的可靠性”[5]50。但它们无法决定科学的产生,“说这些化学方面的事实可以说明为什么一种研究纲领取得了成功、而另一种纲领却遭到了失败,是不恰当的”[5]54。因此,物质世界的作用仅仅是给我提供一些原材料,如果没有社会秩序为之赋予意义,它就是杂乱无章的;我们所赋予世界以意义的方法就是我们所认为的“科学方法”,而这种科学方法纯粹是一种“约定”[5]67。柯林斯同样如此,认为“世界以这张纸的形式存在于那里,人类可以随意在上面写数字,通过这种方式会画出任意一张图画”[6]。

拉图尔的论证方式与他们并异。事实的先验性和超越性地位,是在实验结束之后获得的,但实际上,即便科学家也承认实验室内的TRF与自然界天然存在的TRF并不是一回事。因此,“如果我们简单地定论说TRF是或者不是Pyro-Glu-His-Pro-NH2,这是不恰当的”。因为并不存在一个本质性的、封闭性的事实,事实实际上是被制造出来的,如其所言,“差异或同一本身并不存在;相反,它们依赖于其所被使用的情境以及研究者之间的磋商”[1]145。同样,“铭文的数目与质量是否构成证据,依赖于成员之间的磋商”[1]144。于是,事实与人工事实之间的区别就被抹杀,被“祛神秘化”。“事实这一术语意味着它是被构造的,同时也意味着它的非构造性”。说它是被构造的,这是因为它确实是在实验室里被制造出来的;说它是非构造的,这是因为只要它被构造出来,那么它就是真实的。因此,“实在并不是一个争论得以解决的原因,而是其结果”[1]236。在此意义上,哈金称拉图尔为非实在论者[7]。于是,实在与事实之间的关系就被取消,裁决标准成为社会。事实上,拉图尔也对迪昂所提出的证据与理论之间的关系命题没有在法国得到充分的重视和发展而感到惋惜*迪昂已经打开了从社会学角度对科学进行研究的大门,但这条通道很快就被柯瓦雷和巴什拉所切断,前者将研究方向引向了哲学甚至神学,而后者则将之引向了理论。拉图尔的分析参见[8]。。

在第二点上,两人有所不同。布鲁尔的社会是一个宏观概念,就如实在论者所说的实在一样,它为一切社会现象提供了基础和本质。在拉图尔那里,一方面,社会与社会现象之间的差距开始被抹平,社会不再是不可见的深层实在,它被具体化、特殊化为了某些可见的微观社会因素;另一方面,物质建构的因素开始进入,尽管这种建构最后还是被社会建构所统摄。因此,拉图尔对科学之社会性的看法与布鲁尔相比发生了相对的弱化。

针对第三点,布鲁尔实际上也强调实践研究的重要性,但他的实践概念似乎更少具有本体论的意味。皮克林评价说,强纲领以“非时间性的文化摹写和理论反映来研究实践”[9]。因此,其哲学根基是一种表征科学观,它将“当下各种各样的实践,拉回到了某种情境无涉的‘内核’之上:规则、规范和其他的社会结构”[10]。可见,布鲁尔的实践仅仅是权益性的,其作用是为科学与社会提供彼此联结的桥梁。对于拉图尔来说,社会概念的深层地位被取消,实践展现为现实层面各种微观社会因素之间的较量过程。就此而言,拉图尔开始触碰到了实践本体论的边缘。但是,与后来的实践建构主义相比,拉图尔此时的不可知论仅停留在科学层面,还未进入社会学层面,因此,其核心关注点也就只是实践中的主体因素。可以说,这种实践仅仅讲出了故事的一半。在此意义上,哈金认为皮克林和拉图尔较好地对社会与科学之间的建构过程进行了考察,进而将两者视为建构主义的代表。

总结而言,微观建构仅仅是从宏观建构向实践建构的过渡;如果要真正成为实践建构,需要将另外一半(物质性因素)纳入进来,同时要避免在物质因素和社会因素之间的硬性分割,将关注点从“事实是由物质因素决定的还是由社会因素建构的”转变为“事实是由哪些因素(不管这些因素是物质的还是社会的)建构的”。早期拉图尔仍然是一位社会建构主义者。

(二)《实验室生活》与柯林斯的比较。

芬兰哲学家尼尼洛托用下述结构来表示早期S&TS的逻辑思路:

共同体C的成员属于社会阶级S;

S的成员具有某种社会利益I;

C的成员认为理论T能够推进利益I;

因此,C的成员相信理论T[11]。

这一模型隐含着一个巨大的缺陷:如果说社会利益I决定了理论T,那么这一决定过程如何发生?这也是早期S&TS的宏观进路遭受的重要批评之一。要缓解这一问题,只能转向微观视角和现实(实践)考察。

最早迈出这一步的是柯林斯。在1974年的论文中他讨论了默会知识在技能的传播与习得过程中的重要性[12]。柯林斯在分析自己与布鲁尔的不同时也指出,布鲁尔坚持“哲学家的风格,即他的工作来自学习”,而柯林斯的工作则是来自于“田野考察”。正是在这种田野考察之中,柯林斯得出了自己的相对主义的经验主义纲领。继而,由拉图尔和伍尔伽、塞蒂纳等开创的实验室研究也开始了对科学实践的微观考察。由于实验室能够反映出最本真的科学实践过程,展现出一种初始的、未经任何人为过滤的科学,因此它就成为对科学进行微观考察的最合适的场点。这要求实验室研究的学者必须放弃对科学的理论关注,转而研究科学家的个体行为。

既然两者都采取了微观视角和实践进路,其差异何在呢?按照柯林斯自己的分类,他应当被划入“核心群研究”*柯林斯进一步将核心群研究分为“科学方法分析”和“争论终结”研究,前者主要是指柯林斯本人早期对科学方法中默会技能、默会知识的分析,后者则将很多学者如早期的皮克林等都包含在内。,而拉图尔、塞蒂纳则被划入实验室研究。这两者的不同在于,从研究对象上来看,尽管两个群体都关注科学实践,但他们关注了科学实践的不同方面,前者关注的是科学争论,因为它孕育了革命的发生,从而更能展现出各种因素的相互博弈过程;而实验室研究的对象,用库恩的话来说,则一般是常规科学,它更关注的是科学家日常实践中的互动,包括彼此之间的权力关系、修辞策略等。其次,从研究方法上来看,核心群研究大多采取深度访谈的方法展开经验材料的收集,这就要求“研究要熟悉其考察的科学领域内的技术细节”[13],进而,核心群研究的学者大多具有良好的自然科学背景;而实验室研究则不同,他们并不强调对其研究对象之技术性内容的掌握,因此他们大多采取了某种程度上的“陌生人”策略,这是其人类学风格的要求。

实际上,两者在根本的理论取向上带有一致性。就柯林斯而言,其《改变秩序》的核心观点是“实验者回归”,而这种回归的终结机制是核心群的磋商,因此,他最终还是将科学归结为社会建构。拉图尔与柯林斯的工作,尽管采取了不同的方法、考察了科学实践的不同维度,但其根本框架还是一致的,都是借助于实践考察科学的社会建构过程,实践仍然是一种方法论上的工具。

(三)实验室研究内部的比较:以拉图尔和塞蒂纳为例。

实验室研究在研究对象、研究方法、研究场点的选择上都具有很多共同之处,同时,他们也普遍强调对科学知识的情境建构和过程性建构。

科学知识的情境建构特征,是指科学并不是奠基于某种宏观的组织变量,而是具体情境之下的微观互动。因此,要考察科学知识的建构性,就不能从宏观框架来讨论,而应该立足于地方性的局部环境。例如,拉图尔在讨论建构的时候,多使用磋商、共识之类的术语,塞蒂纳强调了科学研究过程中“决定”[14][15]9和“选择”[15]8-12的重要性,而且这种磋商、共识、决定和选择都是情境性的[15]16-21(情境性和索引性含义相近,塞蒂纳和拉图尔都使用过类似表述[15]64[16]56)、机会主义的[15]65,107-114[16]60-63等。情境性的一个直接后果就是对偶然性的强调,在此意义上,他们既否定了传统的符合论意义上的真理观,又对强纲领的宏观社会决定论提出了质疑。

在拉图尔(和哈金)对社会建构主义的界定中,着重突出了作为过程的建构,这种强调是由拉图尔的人类学立场和对社会的具体理解导致的。塞蒂纳同样采取人类学(人种志)的立场,强调过程的重要性。“一种建构主义的观点,其特征是关注通过参与者的世俗交往而产生出结果的过程”。她与拉图尔的些许不同在于,拉图尔隐晦地否定了宏观因素的作用,更强调从微观层面对社会概念进行改造;而塞蒂纳的目的则在于用微观社会学的方法来解释宏观社会学的观点:“在这种观点[建构主义]看来,知识社会学对‘思想的社会或者外部条件’的考察,是基于社会过程来展开分析的,而正是这种社会过程构成了知识主张之产品的接受。用建构主义进路来研究科学文化的产品和行动,是与对科学家之日常实践和日常讨论的细节性的微观社会学研究紧密相连的,甚至说前者依赖于后者。”[17]这实际上是强纲领宏观进路的残留。

不过,由于学术背景的不同,他们之间的差异也非常明显。

首先,问题的切入点不同。这方面的差异可以通过两人与范·弗拉森观点的比较中得出。塞蒂纳早期就开始关注实验室的作用,但其观点仍然类似于某种形式的工具主义,西斯蒙多将之类比于范·弗拉森的建构经验主义。其一,同范·弗拉森一样,塞蒂纳承认理论的建构性,一直强调科学家对自然展开的不是描述性活动而是建构性活动。其二,在理论的评价或选择上,关键问题不是其正确与谬误,而是能否发挥作用,“科学活动仍然可以被视为……对能够发挥功效部分的进步性选择”,这种发挥功效有点类似于范·弗拉森的经验恰当性。而拉图尔在一开始就表现出了比范·弗拉森更加激进的倾向。范·弗拉森自称为建构经验主义,建构一词,用他的话来说就是,“科学活动是建构而不是发现:是建构符合现象的模型,而不是发现不可观察的真理”[18]6-7;说其是经验主义,是说理论的目标是经验恰当性,“理论的接受仅仅与相信理论具有经验恰当性的信念有关”[18]16。范·弗拉森质疑了真理概念和理论的证实,但何为经验恰当性?何为现象?在拉图尔那里,这些概念不再具有普遍含义,它们都是科学研究者磋商的结果:经验恰当性并非预先包含在理论和现象之中,它在科学研究的过程中确立,或者说,它仍然是被建构出来的。鉴于此,哈金说,范·弗拉森要远比拉图尔“保守”[7]282。

不过,塞蒂纳与范·弗拉森的不同之处在于,她早期强调理论的历史性特征。面对理论,建构经验主义的做法是为其寻找经验的恰当性,而塞蒂纳则关注特定的成功的科学实践是如何发生的。正是对历史、对科学运行的实际过程的强调,使得塞蒂纳走向了实验室研究的道路。而拉图尔的研究则是从人类学考察中对科学思维与前科学思维之分裂的质疑开始的,因此,他一开始就指向了对科学之真理概念的怀疑,这种怀疑与其人类学方法结合起来,也将之引向了对实验室内真理发生方式的考察。

其次,问题的关注点不同。尽管两人都关注实验室内的科学知识的建构实践,但其关注的侧重点不同。塞蒂纳更加关注整个实验室的建构性问题,拉图尔则集中考察实验室内现象的建构性特征。这种关注角度的不同,导致其最终结论的侧重点不同。

在1981年的著作中,塞蒂纳虽然涉及了对事实之建构的讨论,而且也参考了拉图尔的工作[15]1-5,不过她的工作仍主要停留在认识论领域,即便在名为“事实建构的‘决定渗透’”这一小节下,她讨论的仍然是科学成果的建构性特征[15]9-10。这与塞蒂纳对实验室的讨论有关。塞蒂纳在讨论实验室内的建构性特征时,除了讨论“科学成果”的建构外,其关注点主要是整个实验室的建构性特征,她将实验室视为知识作坊[15]7、视为“以前选择中物质化的局部积累”[15]12。对整个实验室之建构性的强调,使得她更加关注在实验室这样一个建构性环境之下的制造问题,进一步导致本体论的问题从塞蒂纳的眼底下溜走。

而拉图尔的关注点则不同,他集中考察了现象的建构。“这种物质配置的核心重要性在于,如果没有它,参与者所谈论的任何现象就都不会存在。”现象是在实验室内被彻底建构起来的。“参与者们用客观实体来称谓的人工实在,事实上是通过铭文装置建构起来的。这样一种实在,用巴什拉的术语来说就是‘现象技术’,正是通过物质技术的建构才获得其现象的外观的。”[1]64对现象的关注将拉图尔的工作导向了本体论领域,即事实的建构性特征。

概言之,从S&TS的历史发展来看,《实验室生活》的创造性在于:在研究方法上开辟了人类学的实验室研究方法与修辞学的话语分析方法,在研究范围上推进了本体论的建构主义,在解释框架上用微观社会建构取代了宏观社会建构,进而在解构自然实在的同时,也解构了同样超越性的社会。它仍然属于强纲领的宏观进路与实践转向之间的过渡性著作。

三、从《实验室生活》到行动者网络理论

尽管《实验室生活》尚不能视为行动者网络理论的著作,但后者的一些思想已经在该书中有所体现,如铭写、转译、网络等。当然,该书中的某些观点也引发了很大的争议,正是在这种争议中,拉图尔进一步推进自己的观点,与卡隆、阿克什、劳等人,共同发展出了行动者网络理论。

首先,就对建构主义与实在论的关系而言,拉图尔将本体论的社会建构主义发展为建构主义实在论。拉图尔和伍尔伽将建构主义的视野推向本体论,引起了很大的争议。尽管拉图尔本人在讲到事实的社会建构时,并没有否认事实的实在性。“我们并不是说事实不存在,也不是说没有诸如实在之类的东西。在这层非常简单的意义上说,我们的立场并不是相对主义的。我们的观点是,‘彼在性’是科学工作的结果而不是其原因。因此,我们希望强调时间化的重要性。”[1]180-182

西斯蒙多将拉图尔在此的立场归为新康德主义,即“科学,不仅创造出了社会世界,而且创造出了世界”[19],或者说,“表征构造出了客体”[20]。提出的反驳例子是如何证明“先在实体”(pre-existing entities)的建构性。塞蒂纳为拉图尔进行了辩护:“是否要拒绝这一论题[本体论的建构主义](西斯蒙多似乎已经拒绝了它),关键不在于是否承认一种(未知的)物质世界的先在性……而是在于是否假定,在科学对先在的特定客体进行界定之前,它就已经准确地以科学对其界定的方式而存在着。”[21]这种辩护与拉图尔后继思想的发展特别是关系主义本体论具有一致性。

实际上,拉图尔的本体论建构主义可以分为两个层面。第一,拉图尔认为世界的外在性和客观性是人类的建构,它之所以呈现出外在和客观的形态,仅仅是因为在科学研究结束之后,科学研究的过程被黑箱化,自然的内在性被取消,它因而获得了一种超验的特征。这实际上是对科学研究过程中磋商——陈述——事实关系的颠倒。这一点在拉图尔后来的工作中得到了进一步的明确,甚至“外在的世界并不存在,这并不是因为世界根本不存在,而是因为不存在内在的心灵和语言的囚徒,它们除了狭隘的逻辑通道别无所依”[22]296,超越自然与超越社会概念的取消,被进一步发展为一种以消解二元论为目标的实践哲学。第二,事实本身是被人类所建构的。这是指一个事实如TRF的成立,需要由它赖以产生的网络作担保。不过,在拉图尔早期的工作中,事实的情境性特征,尽管包含了物质性的层面,但这种物质性最后仍然通过“磋商”被社会性所俘虏。在后来的行动者网络理论中,拉图尔对二元论的打破,是以改变对“物”的定义为基础的,即用述行性定义取代了实指性定义,进而主体与客体、物与人、非人类与人类之间的差别就不再是本质性的差异,而仅仅是在实践中行动者地位的差异,质的差别被量的差别所取代,二元论的基础被取消。

于是,拉图尔的建构主义实在论主张物的建构性,同时也不否认物的实在性。传统观点认为,如果某物被建构,那么,那就是虚假的。生物学家道金斯对相对主义的批判就带有这样的一层含义[23],西斯蒙多对建构主义的批判中也将此作为建构主义者的核心难题[24]。但在拉图尔以及哈金等人看来,一物既可以是被建构的,同时也是实在的。这是拉图尔建构主义实在论的核心。

其次,就研究视角来看,拉图尔将对实验室的关注扩展到了整个社会,考察范围从实验室内的科学转变为社会中的科学。《实验室生活》的主要工作是通过对实验室内日常生活的人类学、符号学、哲学考察,从而对科学的认识论和本体论地位进行逻辑澄清。因此,其主要目的和主要方法都是考察实验室内真理的发生机制。这既是《实验室生活》的成功之处,也是其失之偏颇之处。蒂利对此进行了批判[3]。这一批判得到了拉图尔的认可,他承认《实验室生活》的问题之一是:“今天它[对实验室的研究]最初是非必要也是颇为可取的,但是实验室仍然不应该被视为一个孤立的单位加以考察,它仅仅是更广范围内的社会的一部分。”[1]281如果将视角仅局限于实验室,则会忽视实验室与社会之间的互动,特别是在当今大科学的时代,这会使得科学运行的大部分特征逃离社会学家的视野。因此,随着后来对网络研究的进一步深化以及对转译等概念的进一步讨论,拉图尔提出一种更为精致的模型来讨论科学实践[25][22]100。

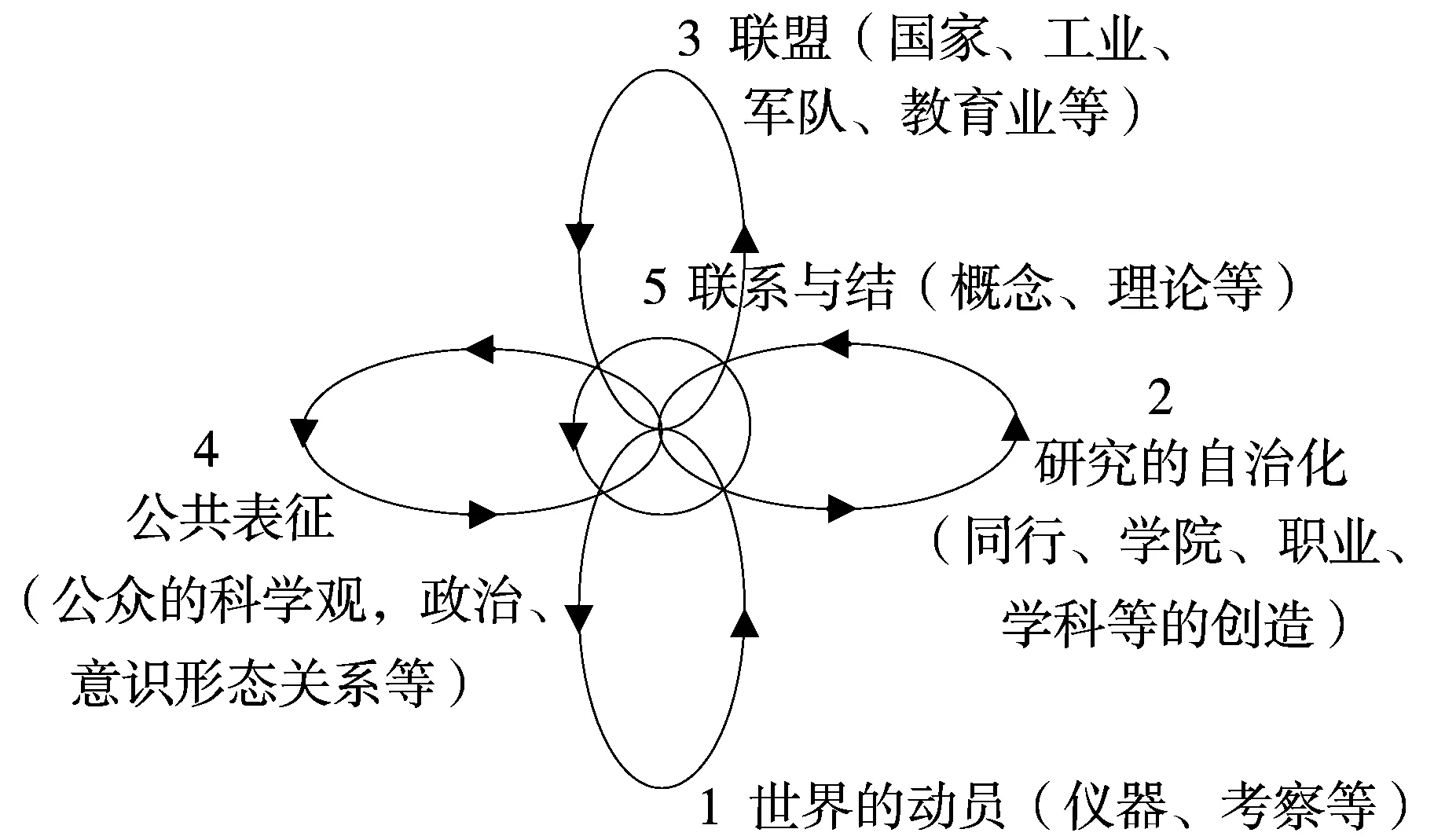

拉图尔将这一模型称为“科学事实的流动体系”或者“研究的五个区域”。其中,“世界的动员”是指科学家必须通过获取研究样本、实验材料等手段使得自然和世界成为可移动的,从而将之带回到研究场点如实验室之中。而研究的自治化或“同行的创造”则是指,研究者必须创造出一个学科,以保证这一学科内的专家成为真正的专家,科学首先都是在共同体内部获得承认和流通的。第三个阶段是联盟,其目的是通过吸引各行各业的兴趣、俘获他们的利益,从而将之征募到网络之中,建立一个强大的联盟,以保证科学的“流动指称”能够进一步前行下去。第四个阶段是公共表征,其含义是指科学家和公众开始就科学进行磋商,这包括科学家向大众所传递的科学,也包括大众利用自己掌握的科学知识与专家展开的较量。第五个部分是联系与结,即指科学的概念与理论部分,之所以称之为联结或结,即是指,与其说科学的理论内容是一个封闭的核心,倒不如说它是一个能够将自然和社会的资源最大限度动员起来的中心。在此意义上,科学与社会的界线被打破,科学研究成为一项“集体实验”。

再次,从研究方法来看,人类学和符号学开始成为一种新本体论的基础。在《实验室生活》中,人类学显然仅仅是一种研究方法,即通过田野考察对科学实践进行微观考察。但在考察了人类学的起源后,拉图尔认为早期人类学家的工作带有一种本体论的偏见,即只有西方人才能拥有科学而非西方所拥有的仅仅是文化,因此人类学的对象只能是非西方社会。这种偏见的基础是一种主客二分的二元论哲学,即只有西方人才能做到主客二分,其代表便是科学,这也是现代性的核心标志;而非西方人则主客混杂,进而也就无法产生出科学,也就无法成为现代人。然而,科学人类学的研究表明,科学也非全然主客二分,其实践中仍然纠缠着人类与非人类的力量。于是,西方人在科学的意义上并没有成为现代人,他们与其前现代的祖先、与非西方人一样,都是生活在一个非现代的世界之中。在此意义上,人类学开始走出方法论,进入到本体论的领域,开始在自然与社会、西方与非西方之间保持平等处理,在此意义上,拉图尔称自己的科学人类学是一种对称性的人类学[26]。

不过,人类学在强调现实实存的基础上对自然和社会的超越性的规避,还需要一种坚实的哲学辩护。这项任务是由符号学完成的。在《实验室生活》中,符号学的主要任务是为话语分析提供工具,这种工具主要体现在对陈述的模态考察及其社会根基的分析。但在对巴斯德的案例分析中,符号学从方法论上开始走出模态分析的狭窄范围,成为一种严格的意义分析方法,其目的就是通过彻底的文本分析展现出文本中的行动者。由此,“追随行动者”这一口号开始形成。鉴于这一口号的符号学和人类学背景,也可以将之称为“基于符号学的素朴描述方法”。不过,拉图尔在进行巴斯德的案例研究时,其追随的主要是文本中的行动者*这并不是说在《细菌:战争与和平》中科学就不是行动、不是实践,只不过,这种行动和实践是在其对历史案例进行文本分析的基础之上展现出来的。这也是历史分析所难以避免的。,这是由其历史案例研究的范围所限定的,到了《行动中的科学》中,拉图尔就走出了文本的范围,开始在现实的科学实践层面上“追随行动者”。

这一方法导致了两个后果。一方面,这种方法只要求追随行动者,追随它们做了什么,而不关注它们本质上是什么,也无需对之进行先验的界定,因此,这导致了对本体论差异的忽视;同时,由于在符号学理论中,行动者(actant)一词既可指代人类行动者,亦可指代非人类行动者,以此为基础,拉图尔开始忽视人类与非人类之间的内在差异,走向了一种卡隆所说的广义对称性原则[27]。这就避免了研究者在自然决定论和社会实在论之间作单项选择。

追随行动者的另一个后果是,符号学开始将人类学中的陌生人原则从社会建构主义的笼罩下解脱出来。符号学要求唯一的出发点是追随行动者,这一口号使得研究者无法在看待科学家和社会学家的观点时睁一只眼闭一只眼,因此,不可知论被彻底地贯彻,不仅对于科学不可知,而且对于社会学、历史学都不可知。总之,研究者要抛弃其“关于知识的知识”[28],所需做的仅仅是追随行动者对自身以及对其他行动者的界定,这进一步导致了对社会建构主义的消解。

这样,符号学就不再只是一种研究方法,它进一步发出一种新的本体论诉求,并进而将人类学和社会建构主义统摄入内,最终形成了实践建构主义的新科学哲学。

四、转向实践的《实验室生活》

《实验室生活》是在S&TS发展的特定历史阶段出现的。它所提出的话语分析方法、人类学的田野考察方法和实验室研究方法,在一定程度上引领了S&TS 20年的后继发展。当然,在拉图尔本人的哲学历程中,它的经验主义进路和一部分核心概念都得以保留,对其后继的行动者网络理论的形成产生了重要作用。

不过,从根本立场上来看,《实验室生活》仍然坚持了强纲领的社会建构主义立场,只不过其解释框架开始从宏观社会因果模型转变为微观模型,其研究对象也从认识论拓展到了本体论。这就导致强纲领在自然与社会之间的非对称性的科学社会学转变为自然与社会之间的弱对称性的科学人类学,但这种立场并非就是皮克林、拉图尔、林奇等人后来所呼吁的实践转向,因为它并没有在自然和社会之间保持彻底的对称,自然和社会之间的割裂被保留下来。《实验室生活》代表了S&TS的研究开始转向科学实践,而非实践转向。

[1] Bruno Latour,Steve Woolgar.Laboratory Life:The Construction of Scientific Facts[M].Princeton,NJ:Princeton University Press,1986.

[2] Bruno Latour.Les microbes,guerre et paix,suivi de Irréductions[M].Paris:Editions A.-M.MétailiéLa Découverte,1984:183.

[3] Nicholas Tilley.The Logic of Laboratory Life[J].Sociology,1981,15:117-126.

[4] 伊·拉卡托斯.科学研究纲领方法论[M].兰征,译.上海:上海译文出版社,1986:133-134.

[5] 大卫·布鲁尔.知识和社会意象[M].艾彦,译.北京:东方出版社,2001.

[6] 哈里·柯林斯.改变秩序——社会实践中的复制与归纳[M].成素梅,张帆,译.上海:上海科技教育出版社,2007:16.

[7] Ian Hacking.The Participant Irrealist at Large in the Laboratory[J].The British Journal for the Philosophy of Science,1988,39(1):277-294.

[8] Geof Bowker,Bruno Latour.A Booming Discipline Short of Discipline:(Social)Studies of Science in France[J].Social Studies of Science,1987,17(4):715-748.

[9] 安德鲁·皮克林.实践的冲撞[M].邢冬梅,译.南京:南京大学出版社,2004:9.

[10] Michael Lynch.Scientific Practice and Ordinary Action[M].Cambridge:Cambridge University Press,1993:284.

[11] Ilkka Niiniluoto.Critical Scientific Realism[M].Oxford:Oxford University Press,2002:254.

[12] H.M.Collins.The TEA Set:Tacit Knowledge and Scientific Networks[J].Science Studies,1974(4):165-186.

[13] H.M.Collins.The Sociology of Scientific Knowledge:Studies of Contemporary Science[J].Annual Review of Sociology,1983(9):276.

[14] Karin Knorr-Cetina.Scientific Communities or Transepistemic Arenas of Research[J].Social Studies of Science,1982(12):126.

[15] 卡林·诺尔—塞蒂纳.制造知识:建构主义与科学的与境性[M].王善博,等,译.北京:东方出版社,2001.

[16] Bruno Latour.The Three Little Dinosaurs or a Sociologist’s Nightmare[J].Fundamenta Scienctiae,1980(1):79-85.

[17] Karin Knorr-Cetina,Michael Mulkay.Introduction:Emerging Principles in Social Studies of Science[M]//in Science Observed:Perspectives on the Social Study of Science.edited by Knorr-Cetina,Karin&Michael Mulkay,SAGE Publications Ltd,1983.

[18] B.C.范·弗拉森.科学的形象[M].郑祥福,译.上海:上海译文出版社,2005.

[19] Sergio Sismondo.Some Social Constructions[J].Social Studies of Science,1993,23(3):535.

[20] Sergio Sismondo.Response to Knorr Cetina[J].Social Studies of Science,1993,23(3):564.

[21] Karin Knorr-Cetina.Strong Constructivism-from a Sociologist’s Point of View:A Personal Addendum to Sismondo’s Paper[J].Social Studies of Science,1993,23(3):557-559.

[22] Bruno Latour.Pandora’s Hope[M].Harvard:Harvard University Press,1999.

[23] R.Dawkins.River out of Eden:A Darwinian View of Life[M].New York:Basic Books,1995:31-32.

[24] Sergio Sismondo.Science without Myth[M].Albany:State University of New York Press,1996:116.

[25] Bruno Latour.Le métier de chercheur?Regard d’un anthropologue[M].Paris:Institut National de la Recherche Agronomique,1995:22.

[26] 布鲁诺·拉图尔.我们从未现代过[M].刘鹏,安涅思,译.苏州:苏州大学出版社,2010.

[27] Michel Callon.Some Elements of a Sociology of Translation:Domestication of the Scallops and the Fishermen of St Brieuc Bay[M]//in Power,Action and Belief:A New Sociology of Knowledge[M].edited by John Law.London:Routledge&Kegan Paul,1986:196-233.

[28] Bruno Latour.Science in Action:How to Follow Scientists and Engineers through Society[M].Cambridge:Harvard University Press,1987:7.