小兴安岭阔叶红松林林分结构与修复

2014-08-23郭树平

郭树平

(黑龙江省林业科学研究所,哈尔滨 150081)

红松(Pinuskoraiensis)要求温和凉爽的气候,国外仅分布在日本、朝鲜和俄罗斯的部分区域,在我国只分布在东北的长白山到小兴安岭一带。世界红松森林面积约50万km2,中国最多,约占总面积的60%,朝鲜半岛最少,只有总面积的10%左右[1]。小兴安岭的自然条件最适合红松生长。

阔叶红松林是中国东北东部山区的地带性森林植被,典型的温带针阔混交林,具有建群种独特、物种多样性丰富、含有较多的亚热带成分等特点。在阔叶红松林中,针叶树代表种主要是红松,阔叶树主要有紫椴(Tiliaamurensis)、蒙古栎(Quercusmongolica)、水曲柳(Fraxinusmandschurica)、春榆(Ulmusjaponica)、裂叶榆(Ulmuslaciniata)、大青杨(Populusussuriensis)及槭属的色木槭(Acermono)、拧劲槭(Acertriflorum)、白桦(Betulaplatyphylla)等。其中红松、水曲柳、春榆和白桦等属于第三纪孑遗种,山葡萄(Vitisamurensis)和狗枣猕猴桃(Actinidiakolomikta)属于南北植物种的渗入。

经过近一个世纪的破坏和开发,黑龙江省的大面积红松原始林资源已接近枯竭,现存的仅限于科研教学单位实验林场和种子园,而生态系统较完整的仅为丰林保护区阔叶红松林,面积18 400 hm2、凉水自然保护区阔叶红松林,面积6 394 hm2、小北湖自然保护区阔叶红松林,面积4 721 hm2,此外,还有一些经过卫生伐和疏伐的母树林,主要包括伊春(28 047 hm2)、鹤北(11 000 hm2)和东方红(5 000 hm2)。伊春林区在20世纪50年代红松林面积和蓄积分别占53.8%和74.3%,60年代为29.9%和45.3%,80年代为8.4%和11.7%,90年代为5.8%和6.9%,到2004年伊春林区全面停止采伐红松为止,已经下降到4.51%和4.5%[2-3]。

1 研究区自然地理概况

黑龙江丰林国家级自然保护区地处小兴安岭南坡中段北缘,地理坐标为E128°58′~129°15′、N 48°02′~48°12′,坡度多在10°~25°,个别达到35°,年均温度-0.5℃,无霜期120 d左右,年降水量为650 mm,总面积18 400 hm2。地带性植被为温带针阔叶混交林,主要森林类型有红松林、云冷杉林和落叶松林,其中红松林所占比例最大。植被类型以红松和蒙古栎为优势树种,并与沙冷杉(Abeshollophlla)、臭冷杉(Abiesnephrolopis)、红皮云杉(Piceakoraiensis)及鱼鳞云杉(Piceajezoensisvar.microsperma)相混交的针阔叶混交林。林内阔叶树种较丰富,主要有蒙古栎、水曲柳、紫椴、黄檗(Phellodendronamurese)、春榆、核桃楸(Juglansmandshurica)、色木槭等,下木毛榛子(Corylusmandshurica)、刺五加(AcanthopanaxSenticosus)和暴马丁香(Syingareticulatavar.mandshurica)等。

2 林分类型和分布景观格局

2.1 阔叶红松林的主要林分类型

阔叶红松林的水平分布区内林型表现比较明显,包括位于黑龙江省的东宁一带(44°20′N为北界)混交有沙冷杉的南部红松林,位于小兴安岭南坡混有枫桦和紫锻等多种阔叶树的中部红松林(典型红松林),和位于小兴安岭的对面山(48°20′N为南界)混有红皮云杉、臭冷杉的北部红松林[1]。

2.2 小兴安岭阔叶红松林斑块特征

丰林自然保护区原始林景观占保护区总面积的88.52%,三个地带性顶极群落林分类型占森林总面积的50.7%,其中,椴树红松林12个斑块、面积513 hm2;枫桦红松林51个斑块、面积3 581 hm2;云冷杉红松林斑块数量达88块、面积5 104 hm2。其它林分类型包括冷杉林斑块数和面积分别为8个、336 hm2,落叶松林为4个、103 hm2,云冷杉混交林46个、1 700 hm2,针叶混交林66个、3 364 hm2,针阔叶混交林27个、1 460 hm2,阔叶混交林1个、28 hm2,白桦林5个、63 hm2,山杨林1个、21 hm2,蒙古栎林3个、97 hm2[3]。整个林分类型中,云冷杉红松林斑块数量最多,占斑块总数的24.38%;枫桦红松林的平均面积最大,分布集中成片。

2.3 小兴安岭阔叶红松林年龄特征

丰林保护区的森林是以成过熟林为主要组成部分,面积占74.9%[4]。三个地带性顶极群落林分类型中,椴树红松林成熟龄、过熟龄林分所占比例分别为89.67%、10.33%,枫桦红松林中龄、成熟龄、过熟龄林所占比例分别为0.36%、52.72%、46.90%,云冷杉红松林中龄、近熟龄、成熟龄、过熟龄所占比例分别为0.69%、2.04%、40.81%、56.47%。

其它林分类型中:冷杉林近熟龄、成熟龄林所占比例分别为94.35%、5.65%;落叶松林中龄、成熟龄林所占比例分别为27.18%、72.82%;云冷杉混交林、针叶混交林、针阔叶混交林中龄、近熟龄、成熟龄、过熟龄林所占比例分别为12.05%、54.89%、29.37%、3.69%,5.05%、26.49%、44.05%、24.41%,4.85%、33.97%、40.51%、20.66%;阔叶混交林中龄、近熟龄、成熟龄林所占比例分别为63.92%、25.32%、10.76%;白桦林中龄、近熟龄林所占比例分别为93.65%、6.34%;山杨林均为近熟龄林;柞树林幼龄、中龄所林占比例分别为76.29%、23.71%。

原始红松林己进入老龄过熟的阶段。山杨林只有近熟林,白桦林以中龄为主,柞木林以幼、中龄林为主。除柞木林外,所有次生化林分都没有幼龄林,说明在近二、三十年内没有受到强烈的外界干扰而发生次生化演替,而次生化演替较强烈的时期大约在1950~1970年,在50年代发生森林火灾形成次生林后的二、三十年内。柞木林主要是从反复破坏的次生演替的结果。

2.4 小兴安岭阔叶红松林林分类型垂直分布特征

丰林自然保护区总海拔在260~690 m,300~400 m居多。椴树红松林多分布在300~500 m,45%以上分布在300~400 m处,海拔600 m以上没有分布;枫桦红松林主要分布在300~600 m,40%以上分布在400~500 m处,300 m以下和600 m以上仅零星分布;云冷杉红松林主要分布于300~500 m,45%以上分布在300~400 m处,其他段少量分布。

冷杉林、落叶松林、云冷杉混交林75%以上分布在300~400 m;白桦林和山杨林90%以上分布在300~400 m;阔叶混交林80%以上分布在400m以下[4]。

3 影响红松天然更新和生长的主要因素

阔叶红松林上层树冠由红松占优势的地方大部分十分浓密,光照较弱,幼苗很难在这样的郁闭条件下达成熟阶段,只有林冠由其它树种占优势或林木稀疏成林中空地才有较强的光照,利于红松幼苗幼树的生长[5]。小兴安岭地区在地面20~50 cm范围内,红松林只是白桦林透光度的1/4~1/3左右[6]。红松在幼年期比较耐荫,补偿点低,但达到一定年龄(10~20 a)后,就需要更多光照。林分过密大部分幼树就要死亡。红松在过分郁闭条件下均生长不良,很难超过幼树阶段,就逐渐被淘汰。因此红松林内其个体的出现频率不是进一步聚集,而是趋于均匀化[5]。

3.1 郁闭度对红松群落数量的影响

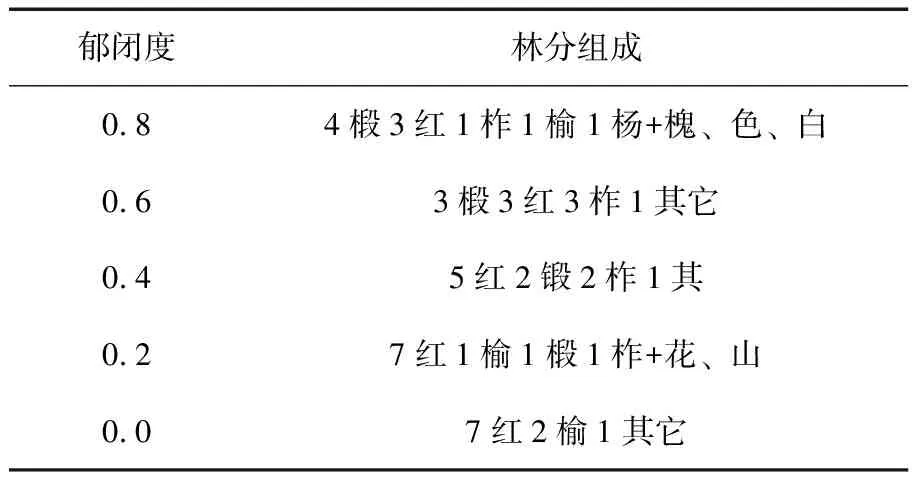

据李文华研究表明,郁闭度0.8的阔叶红松林林分群落组成结构为4椴3红1柞1榆1杨+槐、色、白;郁闭度0.6的林分群落组成结构为3椴3红3柞1其它(槐、杨、榆等);郁闭度0.4的林分群落组成结构约5红2锻2柞1其它(榆、槐、山等);郁闭度0.2的林地群落组成结构为7红1榆1椴1柞+花、山;郁闭度0.0的林地群落组成结构为7红2榆1其它(椴、胡)[6]。可见,透光抚育强度对林下红松的恢复进程具有较大影响,较大的采伐强度也为红松提供了良好的生长空间。见表1。

表1 郁闭度对群落数量的影响

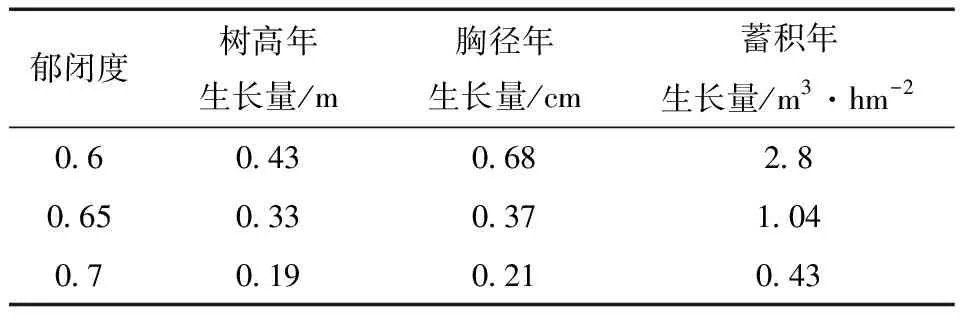

3.2 郁闭度对红松幼林生长群落的影响

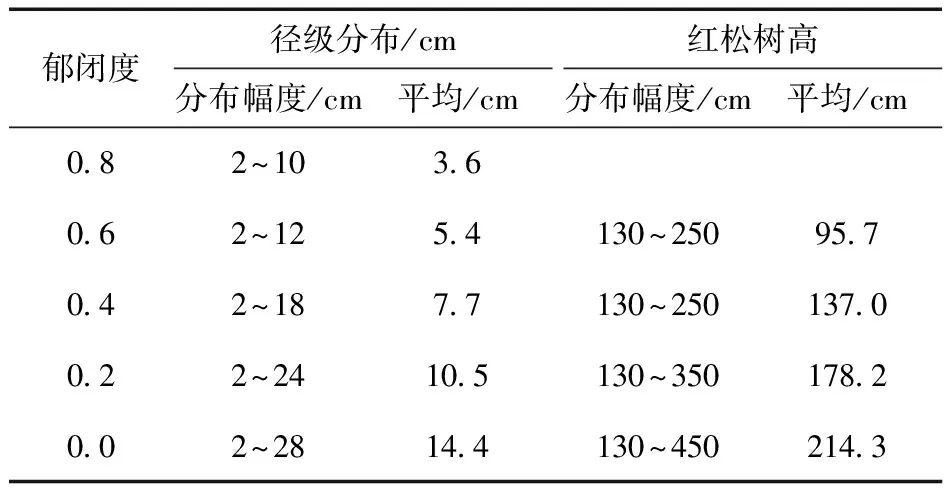

据屈红军研究表明,郁闭度0.8的林地红松径级分布为2~10 cm,平均3.6 cm;0.6的林地红松径级分布为2~12 cm,平均5.4 cm;0.4的林地红松径级分布为2~18 cm,平均7.7 cm;0.2的林地红松径级分布为2~24 cm,平均10.5 cm;0.0的林地红松径级分布为2~28 cm,平均14.4 cm。郁闭度0.6的林地红松树高分布为130~250 cm,平均95.7 cm;0.4的林地红松树高分布为130~250 cm,平均树高137.0 cm;0.2的林地红松树高分布为130~350 cm,平均178.2 cm;0.0的林地红松树高分布为130~450 cm,平均214.3 cm[7]。

综上可见,透光抚育强度对群落中的红松幼树地径和树高均有较大影响。见表2。

表2 郁闭度对红松幼林生长的影响

3.3 小兴安岭阔叶红松林不同林分类型对红松天然更新的影响

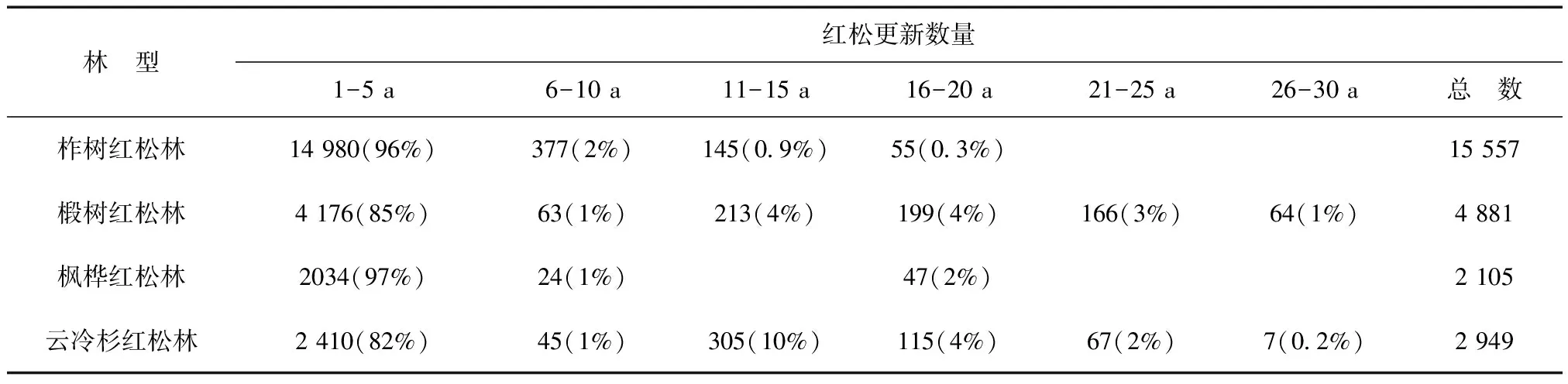

小兴安岭阔叶红松林下红松天然更新数量是因森林类型而异,在柞树红松林中最多,椴树红松林中次之、枫桦红松林和云冷杉红松林中最少。阔叶红松林中红松天然更新的数量随年龄的增加而急剧下降,82%(柞树红松林中为96%)以上的苗木集中在1~5 a生,而1 a生的幼苗又为其总更新数量的81%(柞树红松林中为89%)。在锻树红松林和云冷杉红松林内最大年龄的红松幼树为30 a,柞树红松林中最大年龄为20 a[8],具体数据见表3。

4 抚育经营阔叶红松林内红松的作用

4.1 上层林冠抚育对红松幼树的影响

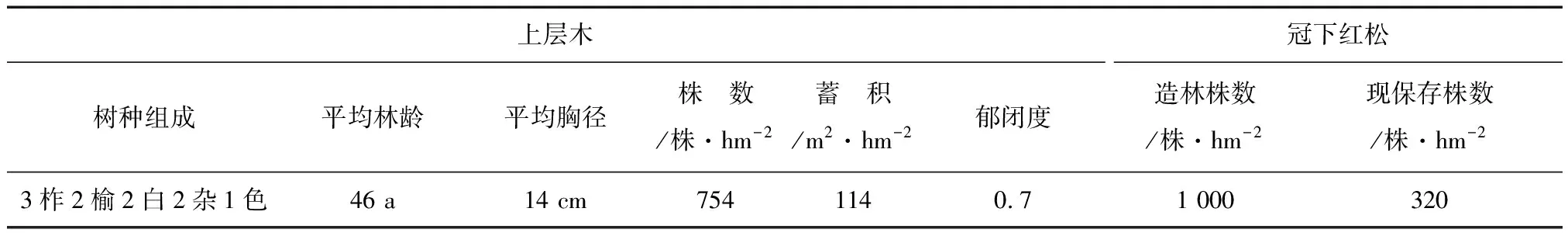

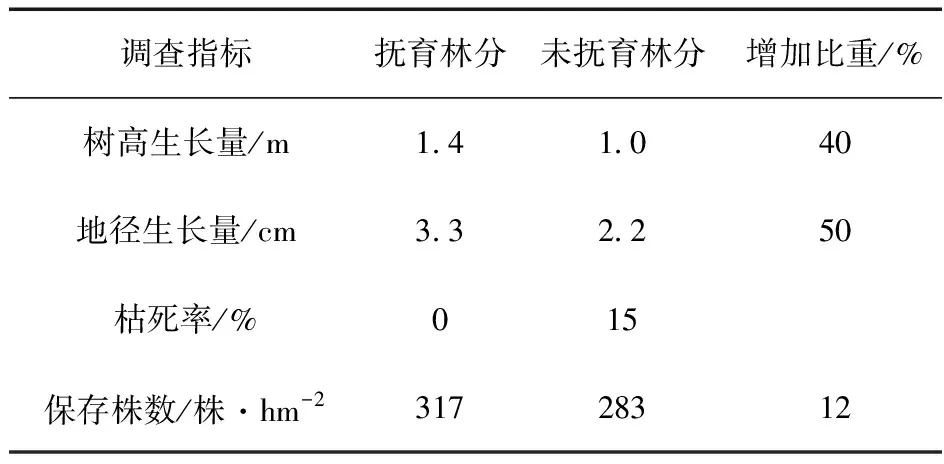

吉林省黄泥河林业局对次生林的林下人工更新10 a的红松(造林10 a后进行上层抚育间伐,抚育株数强度25%,蓄积强度18%)进行调查研究,结果证明:抚育林分红松幼树枯死率为0,平均保存株数为317株/hm2,未抚育林分的枯死率为15.0%,平均保存株数为283株/hm2。抚育林分保存株数增加了12.0%,红松幼树的高、地径生长分别增加了40%和50.0%,冠幅增长量增加了15.5%[9]。这说明上层抚育对林冠下人工更新的红松幼树的树高生长和地径生长、保存率有显著影响。见表4和表5。

表3 不同类型下红松天然更新的数量 株·hm-2

表4 林分生长状况

表5 不同处理对红松幼树的影响

4.2 上层林冠抚育强度对红松生长的影响

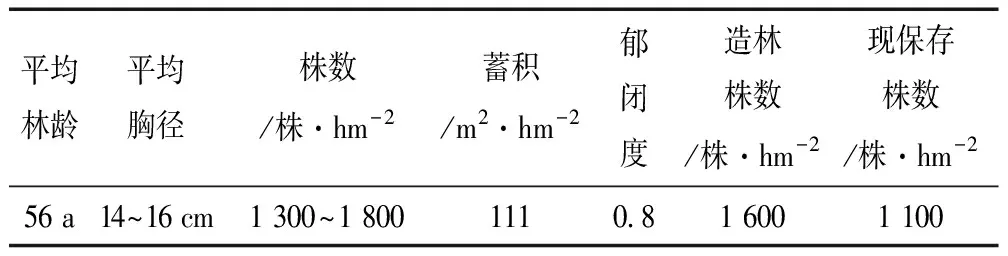

吉林省敦化市林业局对次生林(上层林木以蒙古栎为主,比重占60~90%,其它为椴树、白桦、杨树等,平均林龄56 a,平均胸径14~16 cm,株数1 300~1 800株/hm2,蓄积111 m3/hm2,林分郁闭度0.8;林下人工更新24a的红松,造林1 600株/hm2,现保存株数平均1 100株/hm2,树高3~5 m,胸径3~6 cm)抚育2 a后,郁闭度控制在0.60、0.65、0.70时,树高年生长量分别为0.43、0.33、0.19 m,胸径年生长量分别为0.68、0.37、0.21 cm,蓄积年生长量分别为2.80、1.04、0.43 m3/hm2[10],这说明采伐抚育强度越大,林分的年生长量越高。见表6和表7。

表6 林分生长状况

表7 不同抚育强度对红松生长的影响

5 小兴安岭阔叶红松林生态修复的策略

5.1 适宜修复的林型

根据小兴安岭林下红松天然更新数量分布,在柞树红松林和椴树红松林中进行林下红松造林促进恢复最适宜。

5.2 林隙造林促进恢复

林隙是树木更新的重要场所,由于林隙内树种的动态变化,其小环境(光照、温度、湿度、土壤等)特征也不断发生改变,更新苗木的不同发育时期对光、温和水等资源需求也体现动态需求。在<100 m2的林隙对物种多样性保护更加有利[11],林隙大小在100 m2左右对≦20 cm的幼苗生存更加有利、300 m2左右最适合幼树和小径木生长[12]。红松在林隙内更新较好的集中在201-400 m2和401~600 m2的林隙内,是更新密度发生变化的敏感区域。在阔叶红松林内,幼苗的多样性指数峰值在201~4 00m2的林隙内,幼树Ⅰ(H>1 m,DBH<2 cm)、幼树Ⅱ(2 cm 自然条件下,幼苗发育过程中,在树种本身特性和林隙小环境特征的综合作用下,一些种类和个体被淘汰,只有部分树种进入演替层。采取人为干扰措施,进行透光抚育,可以使小环境向有利于红松生长方向变化,进一步促进阔叶红松林的恢复,抚育时间可选择红松林龄10~20 a之间,抚育强度以林分保留郁闭度0.6为宜。 阔叶红松林是东北东部山区的地带性森林植被,但由于过度利用与破坏,目前已退化为次生林和人工林。本文综合阐述了小兴安岭阔叶红松林的林分结构、林型以及垂直分布特征,分析影响红松天然更新和生长的主要因素,研究抚育经营措施对红松生长的影响,最终提出了小兴安岭阔叶红松林生态修复的最佳策略。 【参 考 文 献】 [1]马建路,庄丽文,陈 动,等.红松的地理分布[J].东北林业大学学报,1992(5):40-48. [2]傅俊卿.东北天然红松林资源现状与保护经营对策[J].东北林业大学学报,2009(2):75-78. [3]肖 山.赣州市野生动物资源现状及保护利用对策[J].江西林业科技,2010(3):30-31. [4]徐文婷.丰林自然保护区景观空间格局的分析与评价[D].哈尔滨:东北林业大学,2001. [5]李俊清.阔叶红松林中红松的分布格局及其动态[J].东北林业大学学报,1986(1):34-37. [6]李文华.几种林型下的光照条件及其对幼树生长的影响[J].林业科学,1963,8(4):310-319. [7]屈红军.东北林区阔叶红松林恢复途径与优化模式研究[D].哈尔滨:东北林业大学,2008. [8]李 昕,徐振邦,陶大立.小兴安岭丰林自然保护区阔叶红松林红松天然更新研究[J].东北林业大学学报,1989(6):1-7. [9]王成林,董志国,孙华山,等.上层抚育对冠下红松生长影响的调查与分析[J].吉林林业科技,2011,40(9):19-21. [10]王成林.不同抚育强度对冠下红松生长影响的调查与分析[J].吉林林业科技,2011,40(6):23-28. [11]何国生,林思祖,曹子林,等.武夷山天然常绿阔叶林林隙物种多样性比较研究[J].中国生态农业学报,2004,12(1):70-73. [12]罗大庆,郭泉水,薛会英,等.西藏色季拉山冷杉原始林林隙更新研究[J].林业科学研究,2002,15(5):564-569. [13]李宇昊.我国森林抚育技术体系存在的问题及建议探讨[J].四川林业科技,2013,34(4):93-95+106. [14]田悦颖.小兴安岭阔叶红松林林隙特征及其更新研究[D].哈尔滨:东北林业大学,2007. [15]何 见.城市森林近自然化经营技术与对策研究——以樟树市城市森林建设为例[J].四川林业科技,2014,35(2):74-78.5.3 透光抚育促进恢复

6 小 结