体育院校大学生科研参与的现状与影响因素研究

2014-08-14祝大鹏

祝大鹏

(武汉体育学院 心理学教研室,湖北 武汉 430079)

现代心理学的研究表明,能力是影响人的活动任务顺利完成的个性心理特征,先天的遗传条件是能力发展的前提,但对能力的发展、形成起重要作用的是学习和社会实践。科学研究是创造性的活动,它不仅需要掌握一般的知识和技能,而且要具有本专业坚实宽广的理论基础和系统深入的专门知识。在具体的科学研究中,需要运用的能力包括:①创新能力,②逻辑推理能力,③资料收集与处理能力,④实践能力,⑤语言表达能力。孟昭学(2006)[1]指出,大学生的科研活动是高校教学活动的持续和深入,也是实现因材施教、个性化教育的重要途径,是构建高校人文教育的重要部分。

参与科研活动是创新教育的载体,是提高大学生科研素质、培养其创新能力的根本途径。郭时萍(2005)[2]认为,加强高校学生科研能力的培养既可以使学生有目的地去学习文化知识,提高学习质量;又可以促进高校科研工作的开展,提高学生实践能力,拓宽学生的就业机会。从另一方面讲,作为高校培养人才的基本目标,也要求大学生具备初步的科研能力,这也是教育对社会发展的积极回应。科研人员从事科学研究的态度、方法、习惯的形成几乎都可以追溯到大学本科阶段。因此,如何培养本科生综合研究素质的议题,一直是学界与高校关注的热点。1969年由美国麻省理工学院首倡的“本科研究机会计划”(The Undergraduate Research Opportunities Program,简称“UROP”)作为一种典型的有效尝试,在经过近四十年的发展与变革后,已经成为世界诸多知名高校普遍效仿的做法[3,4]。

吉日格勒(2008)[5]从学生、教师、理念3个方面对体育院校大学生科研创新能力低下的原因进行了分析,并提出了提高的途径。郭时萍(2005)[2]在分析高校体育院(系)冰雪运动专业大学生科研能力时认为,要从转变观念、掌握科研方法、撰写论文等方面来提高大学生的科研能力。

从已有的研究结果来看,大学生参与科研现状不容乐观,体育院校大学生由于各种主客观原因,其参与科研的比例更低。而体育院校各专业在专业培养目标中均将学生的科研能力作为重要培养目标之一。但是,体育院校学生的科研能力和科研状况却十分严峻。以近5年(2006-2010)湖北省教育厅公布的省级大学生优秀科研成果奖为例,体育院校大学生科研成果在获奖数量和质量上均排名倒数。这说明提高体育院校大学生科研能力和参与科研的积极性已经是迫在眉睫。本研究通过调查,针对体育院校大学生的科研参与现状和影响因素进行分析,为体育院校大学生科研能力提升提供科学参考。

1 研究对象与方法

1.1 被试

研究随机选取某体育学院350名体育院校大学生为被试进行问卷调查。被试包括大一到大四4个年级的术科和学科专业的学生。另外,研究还通过访谈形式对32名体育院校大学生进行访谈,收集影响体育院校大学生科研参与的因素。问卷调查采用集中发放,完成后当场回收的形式。共发放问卷350份,回收有效问卷326份,有效回收率93.14%,其中男生176人,女生150人。

1.2 研究方法

本研究在总结前人此类研究[6-8]的基础上编制了包括5个条目的《体育院校大学生科研活动参与调查问卷》,对体育院校大学生上一个学期的科研参与率、参与频率、参与形式、参与动机、影响参与的因素等方面的内容进行调查。

研究首先通过问卷调查法对体育院校大学生科研能力和参与科研的现状进行调查研究;在此基础上结合文献资料法、访谈法、调查法分析影响大学生科研能力和科研参与的因素。

2 研究结果与分析

2.1 体育专业大学生科研活动参与的现状

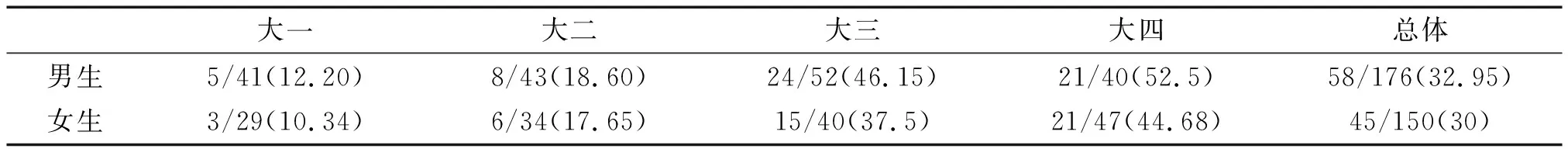

2.1.1 体育院校大学生科研参与情况。调查结果显示,在326份回收的有效问卷中,参与科研活动的仅有103人,占总被试的31.46%。不同年级的科研参与率随年级的增加而呈现不断上升的趋势,不同性别的学生在科研参与率上没有显著差异,在随年级变化的趋势上具有一致性。

表1 体育院校大学生科研参与情况[参与数/人数(%)]

由于目前国内尚无学者对体育院校大学生的科研参与情况进行研究,因此本研究的数据无法进行横向比较。但就本研究调查的结果来看,体育院校大学生的科研参与率是非常低的,尤其是大学低年级学生。究其原因,虽然客观上存在低年级学生专业基础课程还未完成,知识面和深度不够,研究方法和技术缺乏等因素,但学生自身对科研活动参与的兴趣不高、缺乏有效引导也是主观上造成学生科研参与率偏低的重要原因,这一点科研从高年级学生科研参与率也偏低这一现象上反映出来。

另外,调查研究结果还显示,学科专业学生的科研参与率(43.76%)明显高于术科专业的学生(20.44%)。而对于体育院校来说,术科专业学生的数量占据学生总数的绝对优势,这也反映出加强体育院校大学生科研能力训练的重要性和紧迫性。

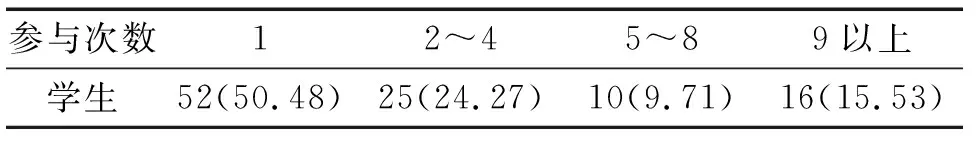

2.1.2 体育院校大学生科研参与频率。研究对体育院校大学生一个学期参与各种科研活动的次数进行调查,结果发现有50.47%的调查对象平均1学期仅参加了1次科研活动,24.27%的学生每个月参加科研活动的次数不到1次,仅有15.53%的学生平均每两周参加1次科研活动。

若从整个体育院校的学生总体人数来看,能够保持每月参加1次以上科研活动的学生比例就显得更低了。参加各种科研活动的次数是大学生将所学习的理论与实践结合、积累科研实践经验的重要保障,也是大学生做出科研成果的必要条件。

表2 体育院校大学生一学期科研参与频率(%)(n=103)

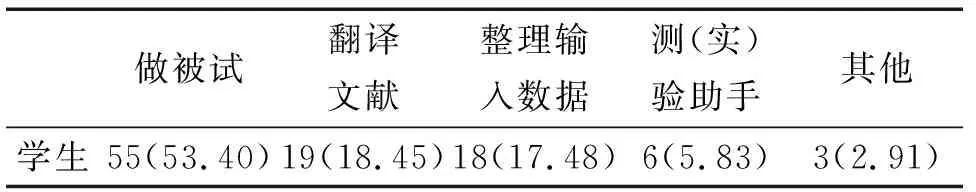

2.1.3 体育院校大学生科研参与形式。对有参加科研活动的103名被试进行了进一步分析,以检验学生参与科研活动的形式。结果显示,超过一半(53.40%)的学生参加科研活动的形式是做研究被试,其次是做文献资料翻译整理、数据输入的工作,而真正参与到一项研究的全过程(研究助手)的人数比例只有5.83%。

表3 体育院校大学生科研参与形式(%)(n=103)

这一结果也反映出当前体育院校大学生参与科研的层次上还处于较低水平,无法真正把所学专业知识应用到相应科研实践中去,更谈不上独立进行科研实践活动。但从另一方面来看,产生这一现象的原因对于大学低年级的学生来说,还处在专业学习的初级阶段,对专业理论知识和专业技能的掌握还不够全面、深入,在研究方法和技术上还不足以进行深入的科学研究或独立进行科研活动。因此,基于这一实际情况,学生参与专业指导老师的科研活动,做一些基础性的工作,对于学生自身了解学科前沿发展、掌握科研活动的方法和程序、培养科研兴趣、提升科研素养具有重要意义。

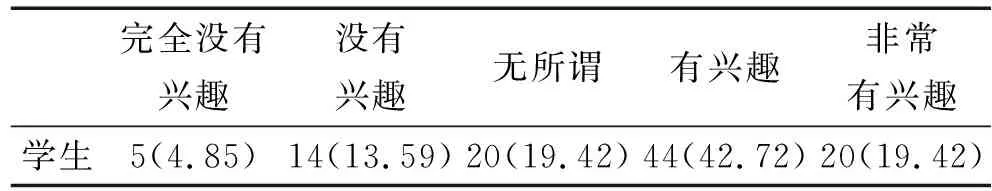

2.1.4 体育院校大学生科研参与动机。为了调查体育院校大学生参与科研活动的动机和兴趣,研究对参与科研活动的被试进行了调查。结果显示,有62.14%的被试表示对参与科研活动有兴趣和非常有兴趣。这表明大部分学生对参与科研活动还是有较高的积极性,只有18.44%的被试表示对参与科研活动没有兴趣。

另外,调查结果还发现部分被试表示对参与科研活动很有兴趣,但不知道如何参与科研活动,缺乏相应指导,对科研活动是既向往又有一些畏惧情绪。

表4 体育院校大学生科研参与动机(%)(n=103)

从调查结果的总体情况来看,当前体育院校大学生科研活动参与的比例偏低;科研参与的层次不高,主要是完成一些基础性、辅助性任务,还无法参与到科研活动的核心工作中去;大部分学生虽然科研活动参与的动机较高但也存在畏惧心理,缺乏科学有效的引导。

2.2 影响体育院校大学生科研参与的因素

本研究选取24名不同专业体育院校大学生和4名体育院校教师为访谈对象,针对影响大学生科研参与的因素进行访谈,在对访谈结果进行分析并结合相关研究文献分析的基础上,总结出影响体育院校大学生科研参与的因素。

2.2.1 学生因素。

2.2.1.1 负面心理认知。首先,与非体育专业大学生相比,体育专业大学生在学习基础、学习能力和学业成绩上存在在一定差距;而在学习氛围上也不如其他学校浓厚,造成学生缺乏学习动机,甚至部分学生抱着“做一天和尚撞一天钟”的思想来面对大学的学习。

其次,由于学生学习的主要是掌握间接经验的过程,获得经验的方式主要是通过教师的课堂讲解式教学来完成。受到中国传统教育方式和理念的影响,学生已经习惯了被动地接受知识、满足于书本知识的传授,而对课本、课堂以外的知识获取不够,缺乏理论联系实际能力的培养和训练,使学生普遍存在学习动机不强、抱负水平低、自学能力和发现问题的能力差等问题。

这种严峻的现实一方面使学生对自己掌握的专业知识缺乏自信,另一方面不知道所学的理论知识如何与实践结合,再加上学生对科学研究的敬畏感,使体育专业大学生不敢主动参与到科研活动中,对科学研究望而生畏。

第三,目前高校对大学生本科毕业论文的要求过于宽松也是大学生不重视科研的一个重要原因。部分学者认为应该取消大学生的本科学位论文制度,一些学生甚至认为大学本科毕业论文就是“剪刀加浆糊”的过程,这种错误的认知损害了学生对科研活动严肃性的认识。

另外,学生对参与科研活动与自身实践能力提高之间的关系认识不清、过高评价科研活动的难度等认知也是阻碍其参加科研实践的重要心理因素。

2.2.1.2 科研实践学习比例过小。首先,在大学里虽然学生没有了像高考那样的激烈的升学压力,但在大学的学习中除了完成正常的学业任务以外,还要面临着英语、计算机等级、运动员等级考试等各种考试,并且这些考试通过与否直接与学生的毕业和就业相联系。造成学生把大量的时间花在英语、计算机等考试的复习准备上,而没有时间投入到科研活动中。当大学生面临较大的学业压力时,自然把科研创新与学术活动看作可有可无的事情,使得一些科研创新与学术活动失去了对学生的吸引力。

其次,在大学生第二课堂开展的各种活动中,文体性活动占了较大比例,而科研创新活动偏少,造成校园文化活动中的学术氛围不浓;大学生参与科研创新与学术活动的整体水平较低,参与学生人数较少且分布不平衡,科研活动主要局限在科研能力强的教师和少数大学生范围内。

2.2.1.3 学校政策支持缺乏。第一,由于缺乏各方面的有力支持,大学生参与科研活动的保障、激励和评价机制还不健全。一方面,缺乏统一的大学生科研活动领导组织和指导机构,导致大学生的科研活动处在松散的自发状态,科研创新与学术成果的水平不高,社会价值不大。另一方面,目前除了北京、上海、天津等少数几家体育院校以外,大多数体育院校还没有设立面向全校学生的科研创新与学术活动基金,以及制定统一的有关大学生参与科研活动的实施管理办法。不仅缺乏规范管理及经费支持,而且在大学生所取得的科研成果鉴定和奖励等方面,也缺乏激励和评价机制的保障。浙江大学1998年开始推出了大学生科研训练计划(Student Research Training Program,简称SRTP),充分利用学校在科研教学资源和人才方面的优势,让本科生通过自主立项或者参与老师的项目接受科研训练,使学生尽早接触科研,培养学生的科研创新能力、实践能力和独立工作能力[9]。自1998年以来,SRTP立项数逐年增加,仅校级项目就从1998年77项增加到2004年1 000项,增幅达13倍,参与的学生也从少数学院扩展到全部22个学院,这说明学生参与SRTP积极性高,参与面广。

第二,由于缺乏对大学生参与科研活动的保障、奖励机制,很多学生在大学学习期间,往往只以学校对于学生考试成绩的评定办法和奖励实施办法为导向来制定学习计划,而对于学生参与科研课题和从事科研活动却没有足够的重视和政策支持,使很多学生在全面追求考试成绩的过程中就忽视了科研的重要性,这在一定程度上挫伤了学生主动从事科研活动的积极性。

第三,在大学生参与科研活动的物质保障方面,目前体育院校的实验室和实验仪器大多只对教师开放,而对大学生的开放程度不够,造成大学生想进行科研活动,但缺乏必要的实验场所和研究条件。

2.2.2 外部环境因素。

2.2.2.1 教师心有余而力不足。虽然大多数教师都希望大学生能参与到科研活动中,也愿意给予指导,但从目前调查研究和访谈的结果来看,体育专业的教师均面临着繁重的教学、科研和训练任务。一方面,高职称的教师虽然相对具有较丰富的科研经验,但他们除了教学、科研任务外,还面临指导硕士生、博士生的任务;另一方面,年轻教师相对缺乏科研经验和指导学生的实践,并且年轻教师往往承担着更为繁重的教学、训练任务。因此,这一实际就造成了在指导学生参与科研活动上的心有余而力不足的尴尬现象。

2.2.2.2 学校缺乏政策支持。首先,大多数学校对于教师指导本科生参与科研活动的性质并未进行明确,教师指导学生大多是出于义务指导,学校对于指导老师的工作量认定、津贴奖励及职称评聘等方面都缺乏相应的政策支持。

其次,在教师的科研活动中还要承担着培养研究生或年轻教师的责任,同时,教师对于大学生在参与科研活动的责任与义务并不明确,学校在制度层面也缺乏相应文件。

第三,由于体育类科研课题大都从教育学或体育学学科申报,而这类人文学科课题的经费又非常有限,除了用于课题研究之外,很难再有经费招聘大学生作为课题组成员参与研究。而学校对大学生参与科研活动缺乏资金支持,造成教师想招聘大学生参与科学研究课题,但缺少经费的现象。

2.2.2.3 学习缺乏有效平台。第一,目前大学生参与科研主要是教师以课题为中心,组织几个学生形成科研小组进行相关科研活动,课题结题,研究小组也往往随之解散。这种以课题为中心的科研小组各自为战,难以形成有效的战斗力,也不能使学生的科研能力得到系统训练和全面提升。

第二,由于不同年级的学生在专业知识的掌握和应用方面存在明显差距,如何根据学生专业学习的进度分配相应科研任务,激发和保持学生参与科研的积极性,需要学校综合各职能部门制定有针对性的科研训练大纲。

第三,在大学生参与科研活动过程中,要充分考虑到学生的个人兴趣,允许学生跨专业、跨学科参与或进行科研活动,甚至可以进行体育学科以外的科研活动。鼓励多专业、多学科学生形成联合攻关小组,就某一领域的问题进行综合研究。而这首先要求学校从学校层面建立科研系统平台,帮助不同学科教师之间、师生之间建立顺畅的沟通渠道,集思广益,形成良好的科研氛围。

3 研究结论

3.1 体育院校大学生不同年级的科研参与率随年级的增加而呈现不断上升的趋势,不同性别的学生在科研参与率上没有显著差异,在随年级变化的趋势上具有一致性。

3.2 体育院校大学生参与科研的形式单一,以辅助性科研工作为主,难以有效锻炼大学生的科研能力。

3.3 体育院校大学生科研参与动机不足,积极性不高。

3.4 影响体育院校大学生科研参与的因素包括学生自身因素、学校政策和教师引导等方面。

[1] 孟昭学.大学生科研创新能力培养体系构建途径探析[J].教育与职业,2006(12):27-28.

[2] 郭时萍.对高校体育院(系)冰雪运动专业大学生科研能力培养的理论探讨[J].冰雪运动,2005(6):84-86.

[3] 任晓光.对大学生科研训练的若干思考[J].国家教育行政学院学报,2010(3):46-48.

[4] 潘娌妮,吴蕾蕾.大学生科研创新能力培养的目标与策略[J].教育探索,2009(2):9-11.

[5] 吉日格勒.体育院校大学生科研创新能力途径研究[J].和田师范专科学校学报,2008,28(4):187-189.

[6] 董发广,赵毅斌.大学生科研能力培养的研究[J].山西财经大学学报,2007,29(1): 237-238.

[7] 杨牧磊.大学生科研能力培养途径的探讨[J].大理学院学报,2008,7(7):81-84.

[8] 李华荣.基于隐性知识的大学生科研创新能力的培育途径[J].高等教育研究,2009(1):77-79.

[9] 段徐,章燕棋,应美丹,等.大学生科研训练计划现状调查研究[J].中国高等医学教育,2007(3):58-60.