关于当代潮汕女性婚姻家庭地位的调查研究

2014-08-03刘文菊林秀玲

刘文菊,林秀玲

(1.韩山师范学院,广东 潮州 521041;2.汕头大学,广东 汕头 515063)

一、前言

在潮汕文化的研究中,多数学者更注重人文、建筑、经济、历史、民俗等方面的研究,较少有学者对潮汕女性进行系统研究,本课题试图对当代潮汕女性婚姻家庭现状进行调查研究,为研究潮汕女性开拓新的视野。潮汕人是一个独具文化特色的民系,其男权思想根深蒂固,潮汕女性长期处于第二性的地位,作为男性的附属物,扮演着“贤妻良母”的角色。本课题旨在揭示潮汕女性在社会转型中的婚姻家庭地位、婚姻家庭观及其形成的原因并提出建议,以期引起关注,促进潮汕女性社会地位的提高和两性和谐发展。

(一)调查设计

1.调查方法。为了更客观、更全面地了解当代潮汕女性,我们主要通过问卷法和访谈法,辅助个案分析和性别统计对40岁以下、40~59岁、60岁及以上3个年龄阶段的潮汕女性进行纵向比较,以突出当代潮汕女性的婚姻家庭地位和价值取向。

2.调查范围与调查对象。我们在潮州、汕头、揭阳三市向潮汕女性共发放问卷650份,回收有效问卷600份,回收率为92.31%。问卷分为两大部分:第一部分是人口统计学资料,了解年龄、地区、教育水平分布等基本信息;第二部分是问卷主体,分为婚姻地位、家庭地位两大部分。

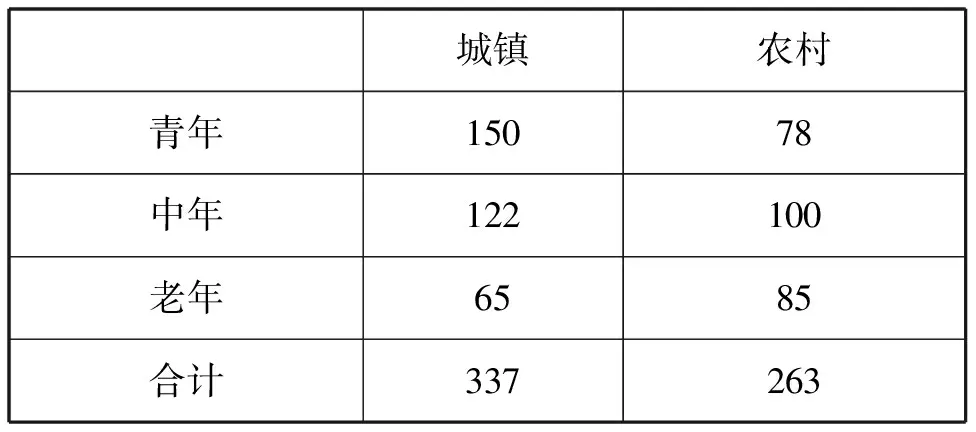

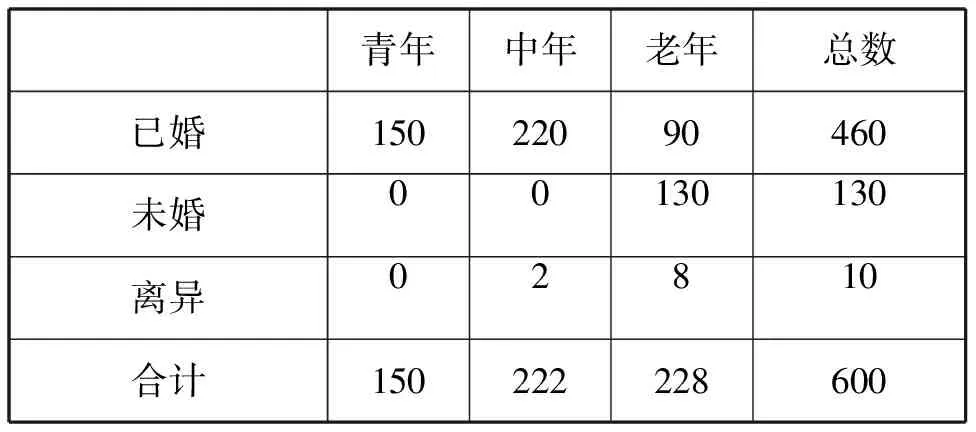

(二)调查对象基本信息(见表1~表6)

表1 年龄分布

表2 地区分布

表3 地区与年龄分布

表4 教育水平分布

表5 婚姻状况分布

表6 每月收入分布

二、潮汕女性在婚姻家庭中的地位现状

(一)潮汕女性在婚姻中的地位

1. 婚姻自主权。女性的地位受到许多因素的影响,婚姻制度的变化对妇女地位的影响较为直接[1]。婚姻自主权,也叫婚姻自由,是指婚姻当事人依法自主决定自己的婚姻问题,不受任何人强制或干涉。婚姻自主权是衡量妇女自主权及其家庭地位的一个重要测量指标。潮汕女性婚姻自主权状况主要体现在以下几个方面:

(1)在择偶模式上的自主程度。第一,自主程度不高,主要听从父母的意见。择偶是建立婚姻的前提,择偶的方式可以从一个微观的视角反映出女性婚姻家庭的层次和地位。潮汕地区传统的择偶一般由父母决定,并注重门当户对,夫妻之爱要得到父系家庭的鼓励和社会的普遍认同,维系婚姻的主要纽带是伦理责任。大部分潮汕女性认为婚姻不只是两个人的事,她们选择谁与自己终生相伴,不完全取决于当事人的喜好和意志,而是更多地受到家庭制度、社会价值和风俗习惯的制约。

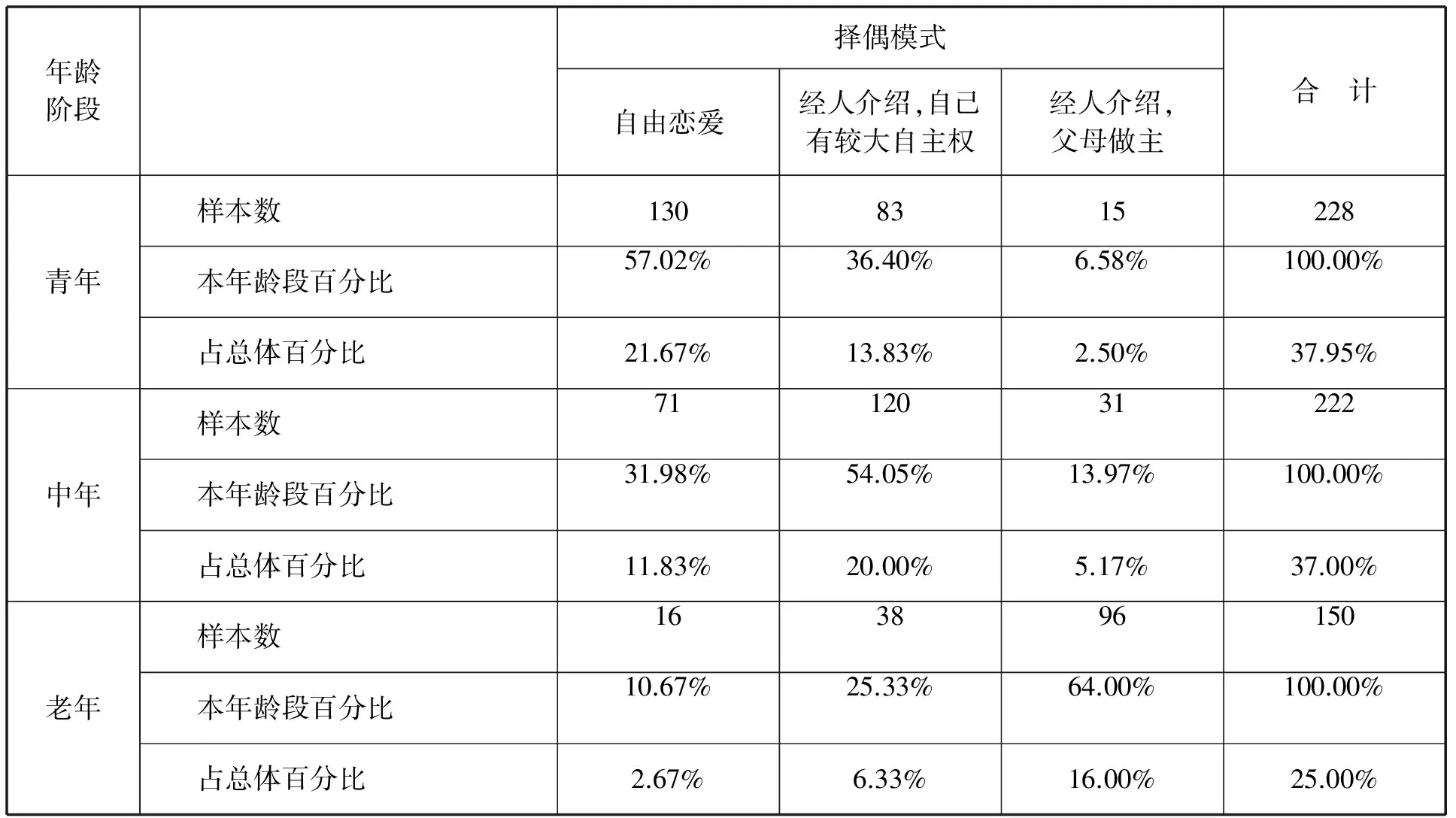

从老、中、青三代潮汕女性择偶模式的调查数据看(见表7),当代潮汕女性的择偶自主程度有了很大的提高,大部分青年潮汕女性在择偶上具有选择权和决定权。在老年潮汕女性结婚的年代,人们普遍认为结婚是对于家族的扩大和对经济利益的考虑,婚姻与爱是分离的,女性很少有自由选择伴侣的权利和机会,婚姻之事以“父母之命、媒妁之言”为主。现在随着潮汕女性受教育程度的提高和独立意识的增强,越来越多的潮汕女性勇敢地自己选择结婚配偶。我们在深入访谈中发现,有一部分青年潮汕女性还上电视征婚节目追寻另一半,甚至一部分是由网恋而走进婚姻殿堂的。

表7 老、中、青三代潮汕女性择偶模式比较

青年潮汕女性是当代潮汕女性中最活跃又富有朝气的力量,她们的择偶观代表着当代潮汕女性择偶的走向,所以我们特地比较了城镇青年潮汕女性和农村青年潮汕女性择偶观的异同。

如表8所示,城镇青年潮汕女性和农村青年潮汕女性大多数都通过自由恋爱或经人介绍来择偶且自己有一定的自由选择权,但农村潮汕女性的自主权呈现两极分化。由于近年来潮汕地区的农村经济发展不均衡,一些乡镇经济发展迅速,社会风气也较开放,所以出现了农村青年潮汕女性自由恋爱的比率略大于城镇青年潮汕女性的状况;同时存在着在一些较偏僻的农村,还有极少数青年潮汕女性的婚姻大事由父母决定,自己只是稍微表示一下看法的现象。

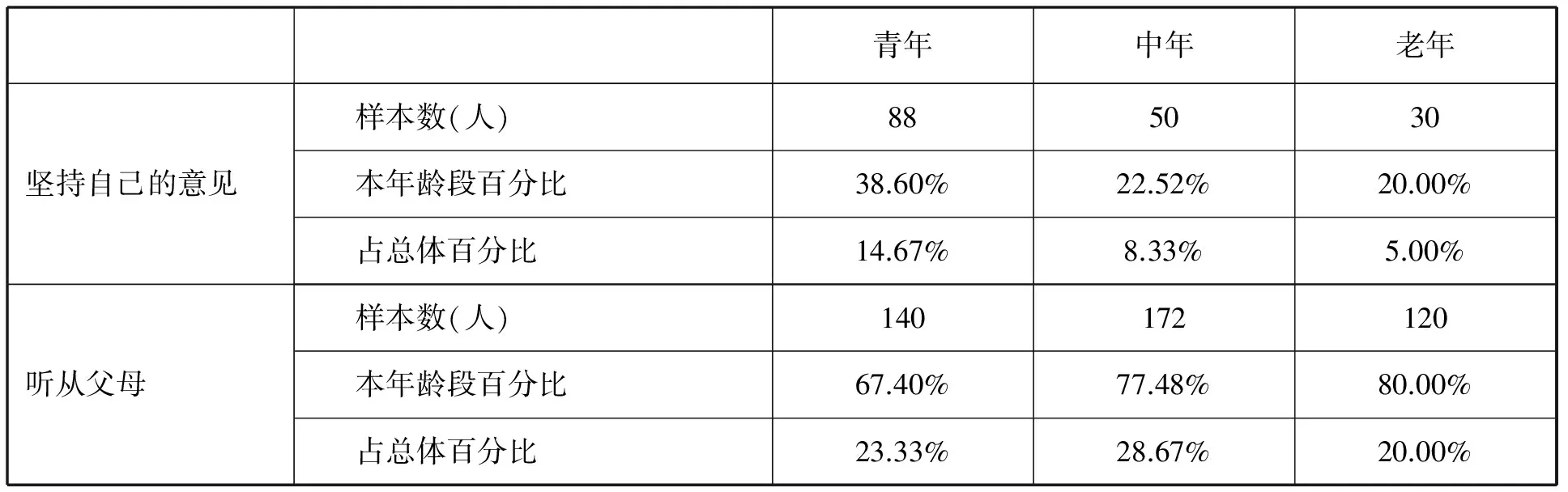

如表9所示,潮汕女性大多比较重视父母的看法,她们虽有很大的婚姻选择权,但她们的选择权需要得到父母的首肯。这表明潮汕女性相对而言比较传统,顺从父母的意愿,她们认为父母有比较丰富的人生经验,可以帮助自己更好地选择人生伴侣,况且父母不同意自己的婚姻,以后夹在丈夫和父母之间左右为难会很痛苦,自己的婚姻也会不幸福。

表8 潮汕城乡青年女性择偶模式比较

表9 坚持自己选择婚姻对象与听从父母意见的数据比较

表10 是否会选择潮汕地区以外的男性作为结婚对象

第二,择偶选择范围狭窄,区域内通婚率高。如表10所示,大部分潮汕女性一般不与非潮汕地区的男性通婚,区域内通婚率较高。通过访谈我们发现,选择与非潮汕地区男性结婚的潮汕女性一般都有在外地读书或工作的经历。

(2)在结婚方式上的自主权。第一,旧时传统婚嫁习俗占主导地位。在男尊女卑思想的影响下,潮汕地区社会及家庭均以男人为中心,女子处于从属地位。婚姻讲求门当户对,“门第奁聘之观念日炽”[2](P33)。潮汕人传统婚俗在仪式上也弱化了女性的家庭地位。潮汕人婚俗“六礼”就是一个典型的例子[3],其中“纳征”中的聘金,本来是对女方家庭丧失一个劳动力以及婚前养育费的补偿,本身并无问题。但是潮汕女性婚后是从夫居,不仅要照顾丈夫还要服侍公婆,这样就是男方家庭可以无条件使用和支配过门后的女性,在某种程度上使妇女成为男性附属物。

潮汕婚事必有设“酒席”的习俗,通常是男方在祠堂宴请亲朋好友。女方家除了母舅作为代表外,并无其他人出席婚宴。旧时潮俗“返厝”也反映了新媳妇在夫家窘迫的地位。“返厝”意思即新娘回娘家。据汕头澄海区林阿泉老人介绍,旧时汕头澄海“返厝”有“头返厝”“二返厝”“三返厝”的风俗。“头返厝”有3日回的,有12日回的,也有满月回的。“头返厝”一般不过夜,当日即回。“二返厝”可住一两日,“三返厝”就住十天半月至一个月,只要与夫家商量好就行。“三返厝”后新娘才可以自由活动,要想去哪就可去哪,否则活动受限制,如果新娘没有遵守此规矩就会受到乡亲的非议。这是因为潮汕人怕新娘身上带有邪煞之气的缘故②。“返厝”的仪式也比迎娶仪式简单得多,这也说明了潮汕民间婚姻是重男家而不重女家的。

第二,现代婚嫁仪式中自主权有所提高。新中国成立后,特别是改革开放以来,潮汕婚礼的繁文缛节发生了很大变化,已少有人沿袭旧俗。在婚姻恋爱方面,提倡恋爱自由,废除了父母包办等现象,婚礼也提倡新事新办,或集体婚礼,或旅行结婚。但潮汕农村老一辈人还是受传统婚姻旧俗的影响,在办理子女的婚姻嫁娶过程中,仍然保留了传统婚礼的某些环节。

现在城镇已婚潮汕青年女性结婚时,大多都以新郎、新娘一起宴请双方的亲朋好友参加酒席作为结婚仪式,农村已婚潮汕青年女性在婚俗中的地位也有所提高,“迎娶”新娘之后,还是由男家设置酒席。现在新娘不仅可以在婚宴上抛头露面,而且可以与新郎一道向各位宾客敬酒,甚至还可以邀请娘家人和同寅姐妹等好友出席婚宴。如今新娘“返厝”的程序也很简单,迎娶当夜在新郎家的结婚礼仪完毕之后便“返厝”,且大多以“返厝”一次代替三次,次日新娘便可自由活动。

现在越来越多的潮汕女性在家庭中越来越有话语权,譬如她们在构建自己未来的“家”——新房布置中发挥着越来越大的作用,改变了以往一般都由男方购置新房主要贵重物品的单一局面。

2.婚后家庭模式选择上的自主权。家庭结构类型是指家庭结构的整体模式[1](P141)。旧时潮汕青年女性一般是生活在一个几代人的大家族中,作为刚嫁的新娘,她属于家庭中的小辈,受一套严厉的“家规”的约束。潮州歌册中也有反映这种情况的内容,如《鸡鸟囝》[2](P150)中就这样唱到:“鸡鸟囝,跳上椅,俐伶新妇会早起。入客厅,摆床椅,入灶下,洗碗碟,入房内,用针黹。父母会教示,翁姑有福气。”她们何时做洗衣、做饭等家务活,婆婆或其他“上辈人”(即长辈)都会有严格要求,新人独立空间不大。

而在20世纪八九十年代后结婚的潮汕青年女性,家庭结构类型则以一代户、二代户家庭为主。结婚后夫妻自立门户,新人有较大的活动空间,新婚夫妻是家庭核心。所以女性往往成了小家庭的女主人,有更多机会参与家庭事务的决策,从而有利于妇女自主权的发展。

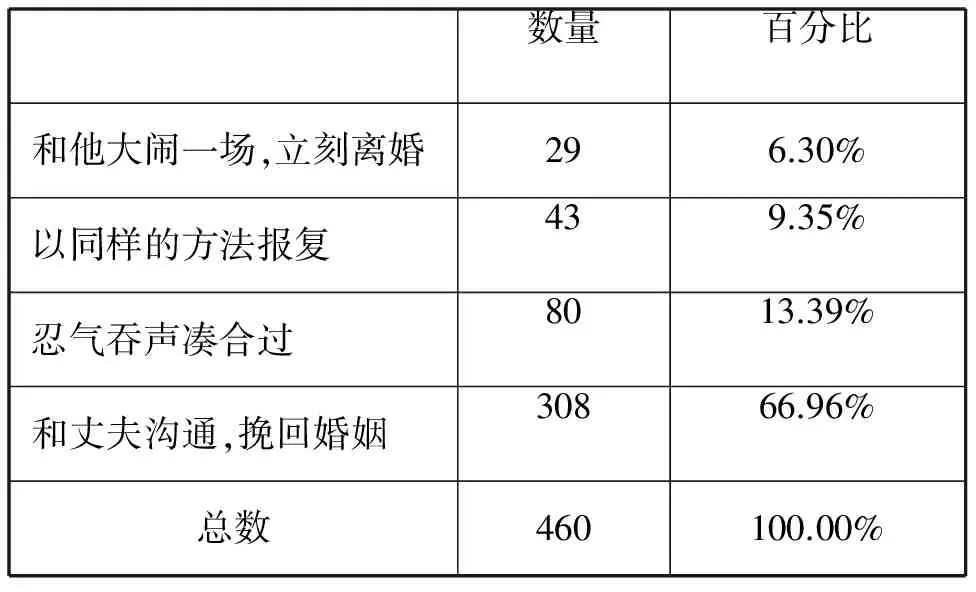

3.解除婚姻关系的自主权。随着离婚自由度的提高和离婚制度的完善,在婚姻关系恶化、夫妻感情破裂的情况下,很多女性逐渐改变了从一而终、忍气吞声的思想,选择离婚并重组家庭。但在“嫁鸡随鸡,嫁狗随狗”观念根深蒂固的潮汕地区,离婚率偏低的现象是较为突出的,如1985年至2003年汕头市的离婚诉讼率平均为22.14%,同时期全国的离婚诉讼率平均为77.77%,汕头市的离婚平均诉讼率还不到全国离婚诉讼率的三分之一[4]。我们调查了潮汕已婚女性对丈夫出轨后的看法(见表11),结果很多潮汕已婚女性在婚姻出现不和谐甚至夫妻感情破裂的情况下,仍然选择“委曲求全”而放弃离婚。

表11 “若知道丈夫出现第三者时,你会怎么办”的调查数据(仅限已婚女性)

由访谈大致可知,潮汕地区离婚率偏低,主要有以下几个原因:第一,大部分潮汕女性独立生活的能力较弱,她们的社会地位较低,社会交往范围受到限制,重新建立家庭的能力也就相应较差;第二,当婚姻出现矛盾时,亲属、家长、朋友、同事、单位领导、周围邻居就会对夫妻关系进行调解,从而化解夫妻之间的矛盾,避免离婚;第三,虽然一部分潮汕女性在感情和事业上都已经比较独立了,但她们还无法从离婚有损脸面的观念中走出来,万事皆“忍”,在夫妇双方出现婚姻危机时,很大程度上都是妻子作出了让步,潮汕女性的容忍到了惊人的地步,不到不得已的地步绝不轻易提出离婚;第四,潮汕女性的家庭责任感很强,对孩子的爱几乎支撑了她们的整个生活。“有的夫妻感情确实已经破裂,妻子本来可以提出离婚的,可想到离婚对孩子身心所带来的伤害和负面影响,她们不忍心提出离婚,而是把自己的希望与感情寄托在孩子身上。”[5]

(二)潮汕女性在家庭中的地位

1.潮汕女性处于从属地位。家庭模式是妇女婚姻家庭地位高低的一个重要标志,潮汕女性在“男主外、女主内”的家庭模式中处于从属地位,妇女被看作是家庭领域的主角,而男性是导演,这主要体现在以下几个方面:

(1)潮汕女性是执行者,不是决策者。如表12所示,潮汕地区家庭模式大多是男主外、女主内。

表12 潮汕地区家庭模式

在深入采访中我们发现,潮汕女性没有“主内”的实际权利。从表面上看,大多数女性掌握了日常生活经济的支配权,但是从个人消费看,实际上丈夫的消费大大高于妻子,在一些家庭主要物品的采购上,也主要是丈夫做决定。这种“男主外、女主内”的家庭权利分配是相当不平等的,女性的“主”只是一个自欺欺人的美丽修饰,实际上丈夫掌握了家庭的所有权利,而妻子只是充当一个执行者的角色。

(2) 从“拜老爷”看潮汕女性地位。在解放以前,“拜老爷”是有性别禁忌的。据汕头市澄海区盐鸿镇黄巧莲老人③介绍,一般都是老年女性或者潮汕男子去“拜老爷”的,中年女性和青年女性因为自身特殊的生理周期,不能随意去“拜老爷”。随着人们认知水平的提高和思想观念的转变,解放后,每逢农历初一、十五,潮汕男性一般都不去“拜老爷”,反而是潮汕中青年女性去“拜老爷”,而且在节日祭祖拜灶神等祭祀活动中,潮汕中年女性更是“拜老爷”的主力。祭祀活动一般也没有什么经期禁忌,这从侧面反映了潮汕女性家庭地位的提高和潮汕地区社会风气的开放。

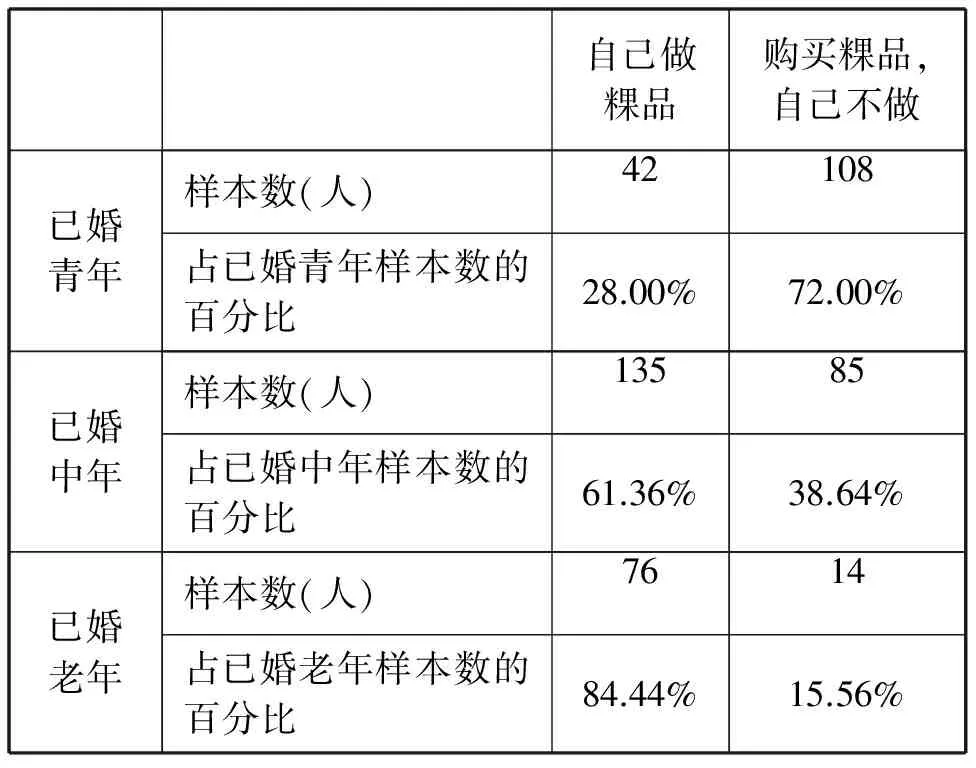

无论旧时还是现代社会,“拜老爷”等祭祀供品的准备工作一般是由潮汕已婚女性承担。除了煮肉蒸鱼,潮汕女性还将大米磨成粉,加工制作出各种粿品。如表13所示,大部分中老年女性自己做粿品,很少购买粿品。而现在伴随着女性受教育程度的提高,越来越多的潮汕青年女性婚后还参与社会公共领域的工作,没有过多的时间与精力准备式样繁多的粿品,她们大多选择去购买祭祀粿品。

表13 老、中、青已婚潮汕女性准备祭祀粿品的比较

综上,虽然现在潮汕女性的家庭地位有所提高,但对于女性自身的发展而言,她们在祭祀活动中还是处在比较不利的位置。因为潮汕地区“拜老爷”等祭祀活动频繁而且程序繁琐,潮汕男性一般在外拼搏事业,不理会在他们看来比较琐碎的家庭祭祀活动,他们只在比较重大的节日才去“拜老爷”和祭祖。因此,“拜老爷”等祭祀活动占去了潮汕女性大部分闲暇时间,这在一定程度上占据了大部分潮汕女性参与社会工作的时间与精力。

(3) 从丧葬习俗看潮汕女性的地位。潮汕地区比较崇尚古风,在广大的农村地区至今还沿袭着古老的丧葬仪式,男女在丧葬礼俗中分工明确,女性的从属地位更为凸显。

潮人哭灵时,女人只能站在灵后,只有男人才能跪灵前,这是惯例。女性在丧葬活动中的地位颇为尴尬,哭丧的时候需要女性,因为女性的哭声较男性的凄厉,还有更为重要的一点,就是在父系社会中,男性总是扮演着较为庄重的角色。“男儿有泪不轻弹”“男儿膝下有黄金”等就是对他们的训示;而女性总是扮演着弱者,这种嘶声力竭、歇斯底里的角色非她们莫属。

在丧礼中,孝子手执由族中长辈或母舅赐给的哭丧棒,父亡子手执竹杖,因竹有节,意为节哀;母亡子手执桐杖,意为哀痛同于丧父。可见,母亲亡故的哀痛最高程度即等同于亡父,女性在社会中的附属地位在此亦可见一斑。再者,孕妇是忌接触丧葬仪式的,以免其身上的“不洁”污染周围。“孕妇要是‘冲’了丧礼或棺木,就被认为有‘血光之灾’,会招致亡人和家室不祥。因此,夫家如果正为长辈服丧,孕妇要另找临时住所,移至离本宅很远的地方待生产”[6]。

现在,女性在葬礼上的地位有所提高。以前“报地头”时只有男性可以出席,现在走孙(指孙女)、曾孙女也可以在“报地头”礼俗中穿孝服跟在男性子孙后面。但综观潮汕地区当今的丧葬仪式,女性在丧葬礼俗中还是受到诸多限制和明显的性别歧视。

2.经济地位不高。

(1)主要从事无偿劳动。家务劳动是指家庭成员为家庭无偿付出的非货币化的劳动。大多数潮汕女性是家庭主妇,从事无偿劳动。

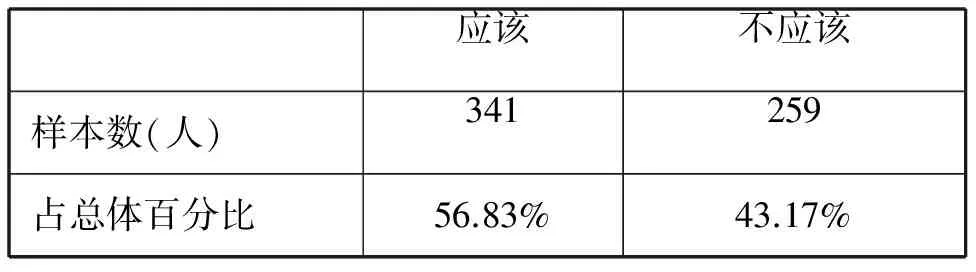

表14 “妻子是否希望丈夫承担一半家务劳动”的数据

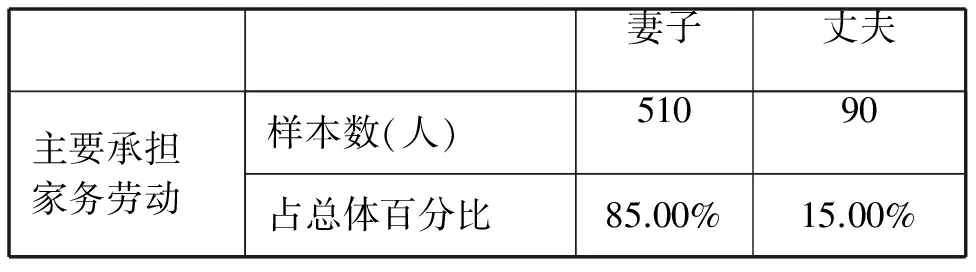

表15 日常家务劳动的主要承担者

如表14所示,在潮汕地区,有56.83%的青年女性衷心希望“男人应该承担一半家务”,但现实却难如其愿。由表15可知,潮汕地区以女性为主承担家务劳动的格局仍未改变,85.00%的做饭、洗碗、洗衣、打扫卫生等日常家务劳动主要由妻子承担。

当代潮汕老年女性,当她们还是姑娘的时期,便要学针工手艺,如潮绣、抽纱等,还要从事其他家庭劳动。她们嫁出去之后,成为夫家的家族成员,不仅要干好家庭劳动、理好家庭杂务,还要侍奉翁姑和丈夫。据潮州湘桥区王婆介绍④,她做年轻媳妇时,每天天亮,她就要比丈夫早起,下厨煮饭。全家人都吃好早餐后,她才能吃,农忙时还要备耕备种并从事收获后的各种劳动。

而当代的潮汕中年女性家庭生活轨迹跟老年女性差不多,但家庭地位有所提高。最明显的是吃饭时能够跟全家人一起吃,不用等到家人吃完自己才能去吃。不过,这一时期大部分的中年女性受到婆婆和媳妇的“双重冲击”,以前当媳妇时为家庭忙前忙后并受到婆婆的制约,现在自己做了婆婆不忍心也不好开口让在外工作了一天的媳妇回家后继续做家务。 我们采访了王婆的媳妇王英大婶⑤,她现在跟儿子和媳妇一起居住,她婆婆王婆每个月轮流到3个儿子家中居住吃饭。王英大婶每天都得负责买菜做饭,打扫家中卫生,若她婆婆到她家里住的时候,她的家务活就更多了。当问及媳妇有没有帮忙做家务时,她笑着说:“媳妇也会帮忙的,例如有时饭后帮忙洗碗,有空时拖地板。不过,这要看她工作忙不忙,其实很多家务活还是我做的,因为媳妇上了一天班也很辛苦,加上我自己没工作在家闲着也很不好,哎……我们这一代人只能一直操心家务活了。”

潮汕青年女性现在大多积极地争取着事业与家庭的“平等话语权”,自主意识相对较强。不过,潮汕青年女性和丈夫自立门户过日子时,大多数潮汕青年女性还是家务主力,承担了绝大部分的家务劳动。

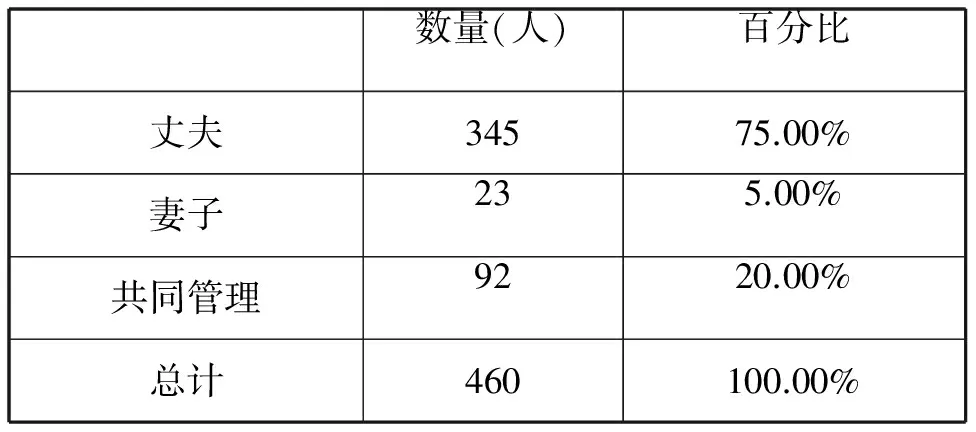

(2)大部分家庭中丈夫掌握经济大权。如表16所示,潮汕地区家庭中,男性在家庭中拥有绝对的经济掌控权,并且掌管家中所有事务,女性缺乏发言权和支配金钱的权利。采访中发现,有一部分农村女性到目前为止还没见过存折,也不知道家中的具体经济情况。

表16 潮汕地区家庭主管经济财政的情况(仅调查已婚女性)

(3)继承财产意识淡薄。如表17所示,在潮汕地区,绝大多数女性是没有遗产继承权的。在潮汕人的意识中,女性嫁到婆家,已与娘家宗族脱离关系,属于婆家宗族的人。所以娘家的一切财产,嫁出去的女性都不能继承。在娘家,女性的一切权利也几乎全部被剥夺,她们不再是娘家的一分子。在农村,随着家庭承包制的推行,女性拥有、处理和继承土地承包的权利是农村女性极其重要的权利,可是各地的乡规民约和风俗习惯仍然经常侵害女性的土地使用权,农村已婚妇女的责任田也实际上仍然得不到保障。很多农户的女儿一旦出嫁,其应得土地就会被收回;而出嫁女性能否在婆家村里分得一份土地,则取决于婆家村里有无剩余土地或是否恰好遇到婆家村里调整土地。

表17 “出嫁后是否继承父母财产”的情况

潮汕女性财产继承意识淡薄,同时也因为没有财产继承权,所以很少担负赡养父母的责任,即便没赡养父母也不会受到社会舆论的谴责。林阿婆⑥告诉我们,在约定俗成的观念中,出嫁女没有权利继承父母亲的遗产,同时也无赡养老人的义务,嫁出去了就几乎可以对父母亲不管不问了,拿赡养费给父母与否全凭个人良心。她自己的女儿也是过年过节或是平时有空的时候才回家看望她的。

三、讨论与建议

(一)潮汕女性地位不高的原因分析

1.社会历史的沿袭。入宋以后,潮汕人崇尚理学,而对朱学之取资,大部分是对儒经之注解与演绎,《家礼》是宋代潮汕人习礼之要典,潮汕女性被要求善操纺织、刺绣、缝纫等“女功”。《潮州府志·民风》有载:妇女多勤纺织,凡女子十一二龄即为预治嫁衣故织布刺绣之功虽富家不废也;另又载有“女红针刺纺织,鲜抛头露面于市面。”[7]几百年的文化传承,使潮汕女性被塑造成隐忍恬静、温柔贤慧的淑女。

“受传统性别意识形态的影响,社会形成了一系列有关性别行为标准的刻板印象,形成了一系列有关什么是好男人和什么是好女人的标准和性别气质形象。”[8]在广东,一直流传着一种说法:“要娶老婆就娶个潮汕女人”,从孩子幼小的时候起,家人就为他们在未来生活中的位置作准备。女孩是未来的母亲,从小就让她们学会服从和恭顺、宽容,让她们学习做家务;男孩作为未来的父亲被赋予重要的权利,从心理上强化他们坚韧独立的个性,男孩也很少得到关于家庭职责和技能方面的教育,因而成年男子很少参与家务劳动。妻子认为丈夫在养家,承担了超额义务,所以她们应该用家务替代丈夫为她们所承担的那一部分经济义务。但这种耗时的家务在男性眼中常常被视为无价值的劳动,并不能等同于他们获得经济价值的成就感。而对于潮汕女性来说,家务不但占据了她们自身知识技能更新的时间,更制约了她们在社会生活中的表现。潮汕女性从小受到的教育让她们基本无视自我,她们生儿育女、操持家务,把所有心血都倾注在家庭里。这些传统的观念随着社会历史的发展沿袭下来,成为潮汕女性至今地位不高的主要原因之一。

2.传统性别文化观念的束缚。“在一些女性中也存在着这样的观点:‘女孩终究是女孩,被人理解和爱是人生最大的幸福,用不着事业上太突出。女孩应该像个女孩样,整天东拼西搏,太累了,也会丧失女孩特有的柔美。’女性以自己的柔弱、无能衬托出男性的勇敢、强悍、有地位、有成就 。”[9]受传统性别文化观念影响,许多潮汕女性几乎都是以家庭为核心的,工作对她们来说只是兼职,是副业,如果哪天两者有所冲突,大部分人的首选还是家庭。在对“女性干得好重要还是嫁得好重要”进行调查时,竟有63.00%的潮汕女性认为嫁得好重要,在被问到“是否愿意做全职的家庭主妇”时,还有37.72%的潮汕青年女性选择“愿意”,她们本身并不觉得这是一种落后或者是一种地位低下的表现,相反,她们觉得一切顺理成章,也理所当然,这是她们身为一个女性应该服从的。潮汕人普遍认为女人再强也是属于家庭的,应该躲在老公的背后。专注于事业的女性会引来丈夫的埋怨、公婆的奚落、五姨六婶的议论,落得一个“不顾家”的骂名。除非能里外都照顾好了,那又是另一回事。但是如果老婆收入比老公多太多,又不知会惹来什么闲话,丈夫面子也挂不住。

3.传统习俗的制约。传统习俗对潮汕女性地位的影响可谓无处不在。从上述的“拜老爷”的事实可以看出,从“拜老爷”前物品的准备到祭拜,都是由女性完成的,这其中一些该忌讳和该遵守的习惯基本上都是祖祖辈辈、世世代代遗留下来的。在潮汕女性中,这些传统习俗影响更为广泛,这从另一个侧面反映出其地位还较为低下。在潮汕地区,特别是农村地区,一般请客和婚庆都只宴请男主人,很少有看到男主人带着女性一起出席宴会,即使有女性收到邀请也羞于抛头露面。而在北方地区,如果这些宴会没有女主人出现的话,就会被猜疑是否两人关系出现了问题,或者被视为不尊重女性的行为。可见,传统习俗阻碍了潮汕女性地位的提高。

4.政治地位的低下。提高女性婚姻家庭地位的核心在于承认女性的独立,那么法律应赋予女性平等的个人财产权利。在我们的现实生活中,虽然国家法律、政府政策以及学术研究都越来越多地强调、鼓励并力图保障男女平等的实现,但是影响潮汕妇女地位提高的历史文化、社会风俗和习俗等非成文制度因素是根深蒂固的,在它的影响下,许多成文制度常常变得软弱无力。虽然现在的法律规定男女均有继承权,但潮汕女性一般选择放弃,她们大部分已很自觉地认同“嫁出去的女儿泼出去的水”这一观念,认为不再享有同兄弟一样的继承权了。

5.闭塞的地理环境。潮汕地区习称“潮州”“潮汕”,包括现在的汕头市、潮州市和揭阳市三个地级市的地域。潮汕地区地处广东省北部,东北与福建省接壤,东面与台湾省隔海相望;西北、西南分别与本省的梅州市、汕尾市为邻。岭南北为五岭阻隔,南被海洋包围,形成了向北封闭而向外开放的地理格局。这样半封闭的地理环境造成了其思想意识和文化心态上既开放又保守的一面。

既封闭又开放的特定的地理环境和人多地少的严酷现实,迫使潮汕人不得不对外开拓求生之路。此外,潮汕地区位于多条河流的入海处,形成了这个地区以渔业等为主的农业经济格局,加之潮汕地区夏季经常有自然灾害,所以家中主要劳力一般为男性,女性在生理上并不适合这样的角色。因此也形成了女性对男性的绝对依赖,更多地承担起了相夫教子和料理家务的任务。男性更多的是参与社会活动,占有更多的资源,资源的拥有者当然对社会上的事务拥有话语权,造成女性的社会地位明显低于男性的状况,男尊女卑的思想也就很容易形成了。

(二)提高潮汕女性婚姻家庭地位的建议

1.转变性别观念。回顾人类历史,到了今天,虽然我们承认有一部分女性站起来了,但仍然有很多人抱着残余的封建传统思想观念不放,固守着男尊女卑的思想。“挑战传统的社会性别结构观念,表面上看似乎意味着男性放弃一部分传统利益,但从深层看,它却挑战了传统的社会性别结构,而它事实上恰恰给男女两性在利益一致基础上的共存带来了希望。”[10]创建以健康和谐为特征的新型社会性别,可以促使男性从强悍“男子气概”、支配女人等虚伪的传统和女人向人的主体回归。从上述的原因剖析中可以看出,要摆脱这种困境,迫切的任务是思想上的一次彻底的洗礼,其核心便是转变观念。只有真正认识到根源,才能解决事情本身。

2.女性要在经济上独立。在问卷调查中,我们问道:“你认为女性在经济上需要不需要独立?”时,调查显示,高达85.00%的潮汕女性表示“非常需要”经济独立。越来越多的潮汕女性特别是潮汕青年女性意识到接受教育的重要性,有65.00%的潮汕女性青年表示,希望提高自身的文化水平。在分析潮汕女性地位低下的时候,不难看出,其实经济独立很大程度上受到经济支配权的制约。所以要实现经济独立,就要握有经济的主动权。

3.加强女性权益保护。从国家社会提供保障这个层面上讲,当然就是有关女性权益保护的法律和制度。这是社会服务的一个平台。《中华人民共和国妇女权益保障法》就为妇女权益提供了法律上的保障,如第三章第十九条规定:各级人民政府和有关部门应当采取措施,组织妇女接受职业教育和技术培训。第五章第二十九条规定:在婚姻、家庭共有财产关系中,不得侵害妇女依法享有的权益。对财产继承权的重视,对女性家庭地位的提升做了侧面的保障。因此,要通过宣传法律知识,让广大的潮汕女性都知法、懂法,在受到侵犯的时候懂得运用法律手段来维护自己的权利。

4.促进女性教育。妇女的受教育程度对其经济地位和政治地位的提高可以起到促进作用。一般情况下,受教育程度越高,就业就越容易,进而也影响到她们政治地位的提升。这涉及到了一个文化素养的问题。

首先是外部教育环境的影响。问卷结果显示,虽然城乡潮汕青年女性现在自由恋爱的比例相当,但是农村潮汕青年女性婚姻大事由父母做主的比率(16.67%)要远远大于城镇女性的比率(1.33%)。可见,落后乡镇是妇女思想解放教育的“重灾区”。社会的发展离不开教育,女性的全线解放亦必须用教育去支撑和平衡。教育这一步做好了,很多良性循环也会形成。

其次是内部教育。内部教育即自我主体意识的强化,妇女主体意识的确立为妇女奋发有为的人生奠定了理论基础。女性只有确立了主体意识,才能充分发挥主体作用,自觉地自我激励和调控,才能找到自身的理性起点。而这些能力的提高,需要女性自己不断地学习和实践。

五、结论

潮汕女性的婚姻家庭地位较以往有所提高,但相对男性来说还是极其低下的。事实上,我国男女地位日趋平等,但在潮汕地区,由于更加根深蒂固的传统文化观念,社会对男女地位重估做得不彻底。我们只希望潮汕的男性与女性都能认识到女性的价值,更多地让女性参与曾经是男性主导的社会,这对形成一个公平、公正的社会有重大意义,一个公平、公正的社会对经济发展和社会稳定有着根本的作用。

注释:

① 世界卫生组织的年龄划分为44岁以下的人被列为青年,45~59岁的人被列为中年,60~74岁的人为较老年(渐近老年),75~89岁的人为老年,90岁以上为长寿者。本课题结合潮汕地区人们对年龄界定的一般看法和世界卫生组织的年龄界定,定义了本课题研究对象的年龄界定。

② 报告人:林阿泉(化名),男,汕头澄海人,时年79岁,小学文化程度,2007年10月1日在家中接受采访。

③ 报告人:黄巧莲,女,潮州饶平人,时年80岁,小学文化程度,2007年8月30日在家中接受访问。

④ 报告人:王婆,女,潮州湘桥区人,时年80岁,没上过学,2007年12月30日在家中接受访问。

⑤ 报告人:王英,女,潮州湘桥区人,时年53岁,小学文化程度,2008年1月1日在家接受访问。

⑥ 报告人:林阿婆,女,揭阳东山区人,时年71岁,没上过学,2008年2月1日在家中接受访问。

参考文献:

[ 1 ] 魏国英.女性学概论[M].北京:北京大学出版社,2000.

[ 2 ] 陈汉初.潮俗丛谭[M].汕头:汕头大学出版社,2004.

[ 3 ] 杨睿聪.潮州习俗[M].广州:广东高等教育出版社,1930.95.

[ 4 ] 聂铄.1985年~2003年汕头市婚姻家庭诉讼率变迁的法律解释——一种区域法律文化分析[EB/OL].http://www.bloglegal.com/blog/cac/800002418.htm,2007-08-10.

[ 5 ] 王极盛.现代妇女心理学[M].北京:科学出版社,1988.265.

[ 6 ] 陈泽泓.潮汕文化[M].广州:广东人民出版社,2006.2.

[ 7 ] 周硕勋.潮州府志·民风[Z] .广州:广东人民出版社,1994.201.

[ 8 ] 华颖.社会转型与中国城市女性角色形象研究[J].中共浙江省委校学报,2004,(4).

[ 9 ] 林吉玲.二十世纪中国女性发展史说[M].济南:山东人民出版社,2003.58.

[10] 王丽华.社会性别意识在20世纪的变迁与回归——从“五四”到九四的争论谈起(1919~1994)[J].浙江学刊,2000,(6).