婚居变革对生育观念和养老模式的影响

——登封市耿庄村30年坚持婚居变革研究

2014-08-03杜芳琴

杜芳琴

(天津师范大学,天津 300387)

一、研究背景

中央党校性别平等政策倡导课题组(下简称“课题组”)从2008年开始对婚居、代居、生育、养老等与出生性别比失衡直接相关的问题进行调研,并思考它们之间的联系,进一步探索改变男孩偏好传统的策略途径,如修订村规民约、改变婚居与养老风俗惯习等。2009年3月,在登封市周山村成功修订国内第一部关于性别平等的村规民约后①,课题组与河南省登封市计生委合作启动了“登封市抓民生、促计生、建新制、树新风行动三年计划”活动,耿庄村成为首批5个试点村之一,并于2010年5月修订了性别平等的村规民约。课题组在与耿庄村密切接触和合作中发现,该村从上世纪80年代就以“婚居变革”作为推动计划生育“老大难”的突破口,于是进行了追踪观察研究,以总结经验作为案例推广。

《婚姻法》中“婚姻自由”与“婚居自由”是两个相关但不同的概念。我国1950年、1980年与2001年三次制定/修订的《婚姻法》,都把“婚姻自由”“一夫一妻”“男女平等”等作为基本原则,并将“婚姻自由”界定为“结婚自由”与“离婚自由”,前者明确规定婚姻当事人有权自主自愿地决定自己的婚姻问题,后者规定男女双方自愿离婚的准予离婚。然而三次制定/修订的《婚姻法》对“婚居自由”一直没有明确的法律界定。尽管我国2001年修订的《婚姻法》第九条规定“登记结婚后,根据男女双方约定,女方可以成为男方家庭的成员,男方可以成为女方家庭的成员”,但“可以成为……家庭成员”并不意味着“婚居自由”。也就是说,尽管夫妇有选择居住在男方家的自由,也有选择居住在女方家的自由,但落实起来,不但不具有可操作性,而且因阻力巨大无法付诸实施。“婚居自由”比择偶、结婚、离婚自由更难实现(特别在农村),不是男女双方的“自由”“选择”可以实现的,在仍以儒家父权制“从夫居”为绝对优势的汉族文化婚居模式下,男方绝对不愿“自愿选择”到女家居住,“从夫居”的婚居制核心是女方必须到男家生儿育女,尤其必须生儿子以传宗接代和养老送终。这一父权制婚姻家庭模式循环圈“娶妻-夫居-生儿-儿养”已在乡土社会延续了三千年,并认为是天经地义亘古如此,《婚姻法》和男女平等基本国策对此也难以触动。然而在“婚居自由”实现的遥遥无期中,能否在父系-夫居的传统婚居模式中探索婚居变革的新路?

带着这一问题,从2010年初开始,笔者作为课题组成员以观察员身份一直跟踪并参与耿庄村与课题有关的重要活动,为进一步了解该村婚居变革的历史与现状,2011年8月24~30日,课题组又组成一行6人的调研组到耿庄村就婚居变革进行调查研究②。期间,村里组织了多场村两委、村骨干与男女村民座谈会,还支持调研组在农忙时节对婚居变革当事人进行小组座谈与入户访谈,更难得的是村两委和计生专干提供婚居变动人员分类名单与表格,并在此基础上协助调研组发放填写“婚居模式调查简表”。所有这一切,都为本调查的量化统计、质性分析与历史考察提供了方便。

二、推动婚居变革:耿庄村的做法与成效

(一)耿庄村概况

耿庄村位于登封市西南2公里处,隶属登封市少林办。全村总面积4.5平方公里,5个村民组,380户,1668口人。全村可耕地少,荒坡砂滩多。现在荒坡开发林业果木园,砂滩变砂场。目前村里农、林、工、副、商、文化产业俱全,经济状况属于中上水平,2010年人均收入近7000元。耿庄村建有健全的管理兼村民活动中心,还有一支远近闻名的女子盘鼓队。

然而,在上世纪80年代初,耿庄村是“一穷二乱人心散”的三类村。1980年以前,一天工分才挣几分钱,最高2毛钱,下半年都得借粮食吃。当时村委只有三间破瓦房、一张破桌子、两把破椅子。两个自然村(南边前耿庄,北边后耿庄)人心不和,过年农村唱戏,前后村唱对台戏。村民之间也经常打架、偷东西,闹不团结。有1/10的家庭常年家内不和,且多由赡养老人问题引起。

1984年,新组建的村两委立志改变村庄面貌,决定把学校、村部、卫生所建在两个村中间,就是为了首先搞好团结。现在前后耿庄已经连成一片,派系消除了。为了加快发展,他们绿化荒山、开通道路、修建学校、办自来水厂等,公共设施逐步健全。村里组织了36人的调解委员会,处理长期积累的民事矛盾,治安和村庄秩序情况好转。

然而,新的挑战来了。那时由于计划生育在农村强力推行,村民们不仅想多生,还非要生男孩。村干部最了解村民心理与需求:有儿子传宗接代事关面子和精神需求,但最担心的还是更实际的养老问题。村两委认真思考讨论女儿户家庭养老问题:按照老习俗,出嫁女必须住到婆家去养公婆而不能养父母,如不改变旧规矩,就不能改变村民养儿防老一定要生男孩的老观念。于是村干部从国家 “男女平等”法律与“生男生女都一样”的口号中找到依据和灵感,决定用鼓励男性到没有男孩的女方家落户来解决多胎问题。开始阻力很大,许多村民认为只优惠女儿户不公平,提出外嫁女也应回迁。为了平衡村民利益,同时为适应村庄经济发展需要,村里又出台了外嫁女可举家回迁和女儿外嫁户口可不迁的规定,村里在分口粮田、宅基地和承包果园林场、砂场以及村福利待遇迁回和不迁都一样的规定。规定出台没几年,1990年代出现了纯女户女儿招婿、外嫁女全家回迁的第一个高潮,最近10年达到高峰。2010年5月,在课题组的支持下,耿庄村修订了旗帜鲜明的性别平等的《村规民约》。在新《村规民约》中,倡导“婚居自由”、男女平等和关注女孩成为重要内容,该村坚持近30年的婚居变革的做法正式纳入村规民约中③。

(二)推进婚居变革的历程

从对各类男女村民和村干部的访谈中得知,耿庄村推动婚居变革具有目标明确、思路清晰、有条不紊、联系实际、与时俱进的特点。30年变革经历了如下阶段:

第一步,鼓励男到女家。村委会主任耿银涛说,是计生“老大难”逼着村干部想出“婚居自由”的招儿:

80年代搞计生最难,人称“老大难”。当时头一胎生男孩,第二胎生男孩想得通;第一胎生女孩,第二胎还是女孩都想不通。认为女孩以后嫁人走了,没人照顾;多子多福,老人有福,家有势力;女孩再多,也要走。重男轻女观念使计生难度增大。要从根本上解决问题,重男轻女的观念要改变。咱们“男女平等”提得很早,但落实起来没有什么好办法。于是计生工作逼到头上,就考虑闺女在家也能结婚、养老,与男孩有同等地位,一样继承财产;光说男女平等,在家却没地位,要想真的男女平等,闺女和男孩都应具有同等地位。

于是村两委提出两条:为60岁以上老人减免农业税和“提留款”;鼓励男到女家落户,支持闺女养老。

第二步,“婚居自由”,不但男(儿子)女(闺女)平等,还要性别公平。于是除了鼓励女儿招婿、外嫁女也可回迁的规定。村党委书记耿松有是这样解释“平等”和“公平”的:

怎么让村民放弃男婚女嫁的旧道理,接受男女平等的“婚居自由”?村民认为光鼓励女儿招婿不公平,老百姓的公平观是从自己的生活里来的,如果一项政策出台他也能受益,就认为公平,否则就会说不公平。于是村里决定把男到女家落户的适用范围扩大,不仅可以招女婿,已经出嫁的女儿如果想回村,也可以全家回迁。人们就不再反对男到女家落户了。

第三步,“婚居自由”有了制度保障:进与出在承包土地与租赁荒山时一律同村民待遇。

“婚居自由”不只是居住地问题,关键是平等享受连续不变的村民待遇。耿书记回顾说:

村民担心政策会变,有人问我:“你干好了要升官,干不好要下台,反正干不长。以后咋办?”我说:“我做支书一定这么干,我不做支书还是村民,还认为应这么干。”村两委把“婚居自由”的具体规定作为长期坚持的规则写进了《村规民约》。不管是招女婿户还是女儿回迁户,只要想在村里建房,都会得到宅基地,与儿子娶媳妇一样待遇。

村两委言必信、行必果。第一轮土地承包30年不变,耿庄村女儿外嫁回来的与新娶媳妇、新生小孩都可以分地。1998年第二轮土地承包,耿庄村土地资源缺乏,但有的是荒坡砂滩,就用开荒扩土的办法,这轮土地承包招婿户、回迁女儿户与新娶新生的都分到了承包地。耿庄村经济发展从开发荒山绿化种果树要效益,需要招标出租,不少上门女婿和出嫁的女儿户要求承租。村里按同样标准把荒坡荒滩租给他们,因此,出嫁女全家回迁在1990年代形成高潮。砂石是重要的建筑材料,耿庄村砂石资源丰富,村民纷纷开砂石场赚了钱;上门女婿和女儿回迁户如果想开场,村里一样给办理各种手续。村干部说:“招商引资还请外人来呢,咱村的女儿、女婿想承包,咋不行?”于是,村民更心服口服赞同“婚居自由”中的男女平等与公平。

这时,村两委还创造性地解决了一例代居、婚居混合——协议养老迁入与夫死招婿的优惠待遇问题,此案的解决更深得民心。

第四步,写进新《村规民约》:“婚居自由”的男女平等有了“小宪法”的制度保障。

《村规民约》民间号称“小宪法”。2010年,耿庄村作为课题组与登封市计生委的试点村,当年5月,村干部、村民按照村委会自治法程序修订了《村规民约》,妇女积极参与了《村规民约》的修订。在新修订的《村规民约》中,倡导“婚居自由”、男女平等和关注女孩成为重要内容。其第十七条规定:

婚居自由,有儿有女户、纯女户均可男到女家。男到女家落户者,优先享受本村村民待遇,其他村民不得有任何歧视行为。婚后男女因离婚或丧偶要求将户口迁回本村者应予以支持,迁户口后可享受本村村民待遇(所带子女以有效法律文书为准)……

该条款在推动婚居变革中呈现一个大的变化的同时,也提出了新的挑战:因外嫁女回迁的高峰已经过去,“婚居自由”又回到改变婚居制的本来意义,男到女家落户在村庄社区得到制度性保证;同时也显示出从深层意识扭转对男到女家的歧视还需要相当长的时间,必须通过更优惠的倾斜政策和更有力的政府推动,才能解决基层父权制婚姻制度的性别不平等状况。

(三)从婚居变动的户籍变化看成效

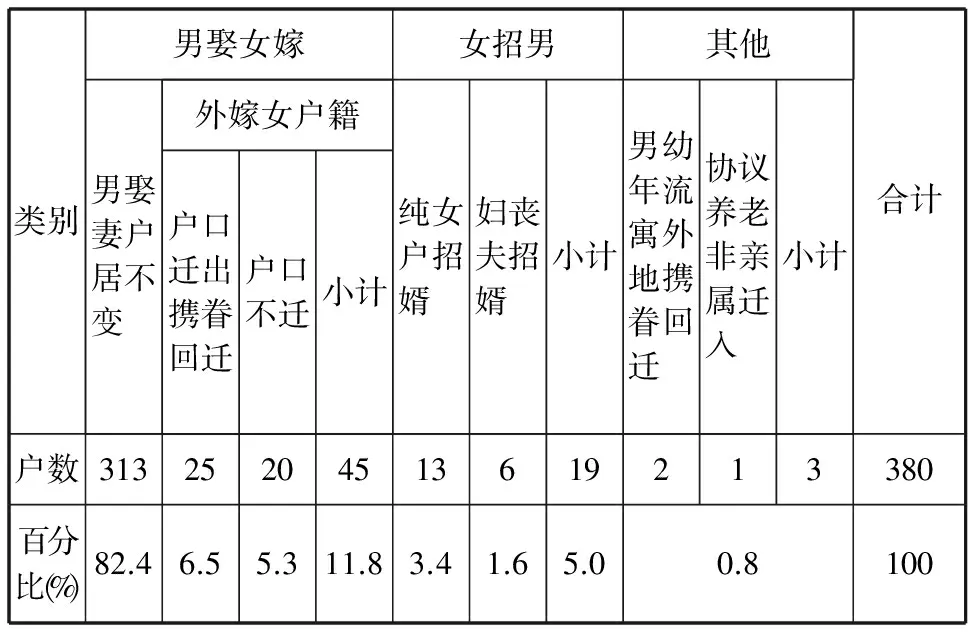

据2011年8月底该村提供的户籍数据与本次调研收集的资料发现,耿庄村坚持27年婚(户)居变革延续至今,计有380户1880人,按婚居与户籍结合分类,可分为婚居户籍与非婚居户籍两类。在婚居户籍中,又分为男婚女嫁类型(包括男娶媳和女外嫁)与女招男(包括纯女户女招婿和儿媳丧夫招婿);非婚“户居/籍”又分为无亲属(婚缘/血缘)关系协议养老迁入与男幼年流寓外地携眷回迁。列表1如下:

表1 耿庄婚居/户籍一览(截止到2011年8月)

根据表1,耿庄村在婚居与户居(包括女性婚后不迁出户口20户、非婚户居3户)打破习俗常规的变化部分,占17.6%,27年的努力见到实效。在目前农村男娶女嫁仍是父权制婚居主流的大背景下,尽管耿庄村男婚女嫁也是占绝大比例(380户,其中没有变化的313户,占82.4%);但较目前中原农村普遍存在上门女婿约占1%,出嫁女必须迁出户口不享受村民待遇,禁止出嫁女户籍回迁而不限制男性因过继、招婿到外村回迁等男女有别的规定,耿庄村在“婚居自由”、男女平等方面的变化还是明显超过一般村庄。

三、婚(代)居变革的深层意义:对生育和养老的影响

上述耿庄村的婚居变革设想是源于计划生育工作难做,其症结在于传宗接代和养儿防老的观念上,所以婚居的变革必然影响到代际特别是代居的变化。从耿庄村提供的数据可以看出生育数量的变迁和代际关系的变化,进一步可从中看出生育、养老观念和行为的变化。

村计生专干翻开计生台账告诉我们:村里20世纪60年代一对夫妇一般生4个;70~80年代一般生3个;90年代一般生2个,最多3个;进入21世纪生1个孩子的多起来了,最多生2个。调查数据显示,生育率下降比计生专干所说的还要幅度大、速度快。另外,婚居变革与养老关系更为直接,村民们说:“女儿招婿回迁不但解决了养老,还和谐了家庭,少生优育了孩子,发展了经济,改善了生活……”村民评价鼓励婚居变革举措说:“这真是个互利多赢的好政策!”

下面从数据与访谈资料分别进行论述分析。

(一)数据说话:婚(代)居、代际关系与生育数量变化

村里提供的3份表格是进行数据分析的依据。在《耿庄村三类人员名单》④与《耿庄村男到女家落户及上门女婿基本情况》(49户)的基础上,根据我们对婚居、户籍的概念进行重新分类⑤,实际得到符合条件的“三类人”(实为四类人)共47户,其中纯女户女儿招婿13户(简称“招婿户”),儿媳丧夫招婿6户,有儿有女户女儿外嫁全家回迁25户(简称“回迁户”),加上其他非婚姻居处户籍入耿庄村3户,共47户逐一由本人(夫、妻皆可)或计生专干填写新设计的表格,从年龄、婚龄、婚居、代居、生育数量等变量中,可大致得到近50年来5代人的(以10年为一代)变化轨迹及其之间的相关性⑥;而《少林办耿庄村1990年~2011年出生情况表》则为出生性别比变化提供了便利⑦。

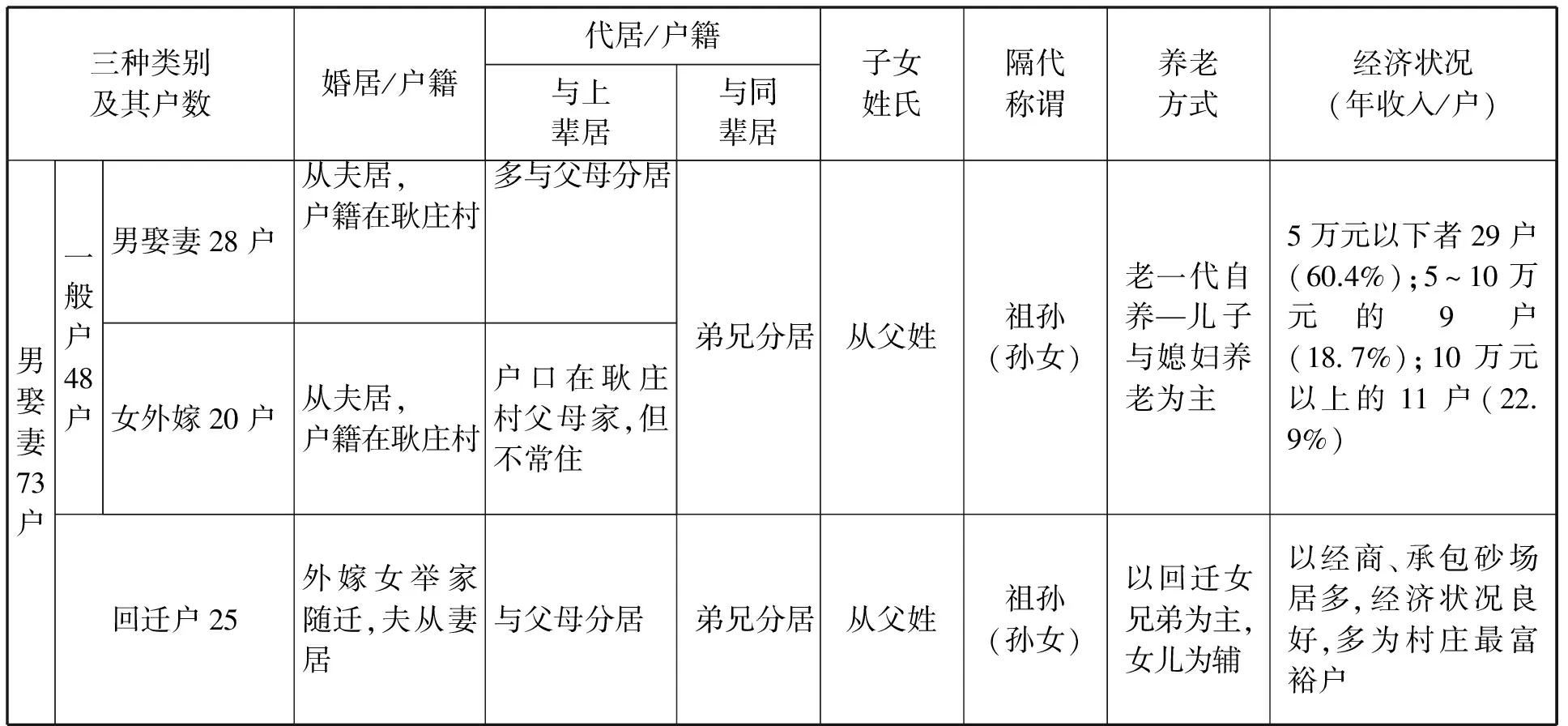

1.对95户婚姻、户籍与家庭状况的分析。这95份样本占耿庄村总户数的25%。为了进行对照,将婚居变动户(以“纯女招婿户”和“回迁户”作为具有统计意义的代表)与因袭传统婚居不变的户(“一般户”)家庭的有关信息列表(见表2)如下:

表2 95户婚(代)居/户籍分类及家庭有关信息

续表

注:列表内容是将本村提供的表格数据与调研中座谈会和个别访谈结合参照整理而成。

从表2可以看出,第一,男婚女嫁仍是婚姻成立和存续的主流,也就是父系制婚姻之“经”。从全村户籍统计来看,男婚女嫁355户,占93.4%,其中男娶媳330户,占87%,是经中之“经”,而女外嫁举家回迁的占6.6%,不过是耿庄村与时俱进的审势之变。另有外嫁女户口未迁,但常住夫家,一般情况是耿庄村比夫家更富裕,耿庄村的宽松政策助长了这一趋势。至于女招男的19户(5%)则是对父系婚姻之经的权变,且古来已有,作为制度措施,20年以前在村庄实行也是耿庄村独具。从1992年至今,13户纯女户(3.4%)100%招婿。占全村1.6%的6户儿媳丧夫招婿(实际是公婆招子)在别的地方更少见,算是招婿的一种变例,目前养子和赡养公婆都不是最主要的需求,前夫多有兄弟辈,子女多已长大成人。

第二,值得关注的是,招婿户的姓氏(孩子的姓氏从母之父姓),代居(三代同居)和隔代称谓以“祖”“孙”相称,分别满足了父系家庭传宗接代、养儿(女)防老的基本功能,不过是用“权代”的策略实现“守经”的目标,带有“性别表演”的“拟父权制”性质⑧。

第三,有意思的是回迁户,丈夫姓氏的不容动摇也值得深思,即使迁回耿庄村生育的儿女,也一律姓父亲的姓氏,这与招婿户必须姓女方父亲姓氏形成鲜明的对比⑨。可见,父权制仍拖着一条长而割不断的父系尾巴。

2.生育数量的代际变化。目前回收的95份“婚居模式调查简表”中,生育数量的代际变化统计以“一般户”“回迁户”和“纯女招婿户”共86户,作为统计分析样本;以10年为一代,以40~49岁女性为基点,上溯其母辈,下考10年一代的女性(30~39岁,20~29岁)生育数量(见表3)。

表3 三类户30年来生育数量变化一览

表3显示,三种类型婚居方式随着时间的推移,都大幅度降低了生育数量。具体说来:

第一,关于一般户与回迁户。从今上溯,1960年代出生、年龄在40~49岁的女性是生育数量减少的拐点,在20年后急剧改变同辈兄弟姐妹6~7个,创造了二孩率70%、三孩率锐减的记录,这一重要的农村生育史上的大拐点值得关注。究竟哪些因素起了作用,是1980年代中期严苛的计生政策,1990年代发家致富的欲望,还是耿庄村婚居自由的措施?即使这三方面同时发生作用,仅从一般户和回迁户三孩百分比看,一般户的15%与回迁户的29%相比,意味着耿庄村的三孩率仅是外村的一半。

1970年代出生的至2009年在30~39岁组的女性,已经告别了三孩时代,二子女和独子女户达100%;不过,回迁户与一般户的二孩与独子女比例倒置(回迁户独孩71%,一般户为30%),又一次证明耿庄村措施对降低出生率拉动的力量。

尽管对1980年代出生至2009年在20~29岁组的女性做出判断至少需要半年之后,但在一孩率的增长上,一般户与回迁户更加趋同。相反,招婿户的二孩率高于上两类,这应该是受家庭选择的结果(不能在下一代再没有男孩)。

第二,关于招婿户。招婿户皆为纯女户。招婿者皆在40岁以下,最大39岁,她们的母辈多在60岁以下,60岁以上的有3户,生4个女儿,随年龄递减出现1户三女、8户双女、1户独女。

另外,关于招婿户的三胎。李丽现年33岁,2003年与郭建结婚,丈夫带来15岁女儿,2004年、2008年先后生两个女儿,这也是计生政策所允许的。

3.“婚居自由”、公平对待措施效果与影响的初步分析。(1)对人口与计生的影响。生育数量逐代下降。据本文表2整理,各年龄段大致均有子女数:60岁以上约6~7个;50~59岁均约4个;40~49岁均约3个;30~39岁均约2个;20~29岁均约1.5个(更详数据见表3)。(2)改善人口结构,降低出生性别比。据“少林办耿庄村1990~2011出生情况表”提供的数据可以看出:从耿庄全村的出生性别比来看,1990年是出生数量的高峰(47),到1994年始下降(16),伴随着出生数量的急剧下降,从1995年开始,出现连续10年的出生性别比失衡;从2005年开始出现拐点,在以后的6年中,出生性别比对前有所校正,尽管有的年份偏多男,有的年份偏多女,整体看来,男女出生性别比还是均衡的。婚居变革措施是否起作用,需从调查研究深层原因与影响因素做进一步分析。但从目前的数据可以肯定,耿庄村的措施是有效的,其相关性需要探索。近20多年,2个子女的家庭普遍出现,比起周边村庄来,耿庄村措施的作用就显得更大些。

(二)案例分析:婚居变革对家庭养老的影响

1.婚居变革带动代居变化,老人晚年家庭照顾有了保障。婚居变革的家庭,纯女(无儿有女)户招婿是婚居变革最彻底的类型,对家庭养老困难的缓解作用也最直接、明显。从表1看,所有的纯女户都招婿(至少有一女招婿),且婚后都与女方父母同住,也就是说,婚居的彻底变革的招婿类型直接导致代居制的变化,目前,中原地区一般儿子结婚后与父母分居,结婚一个分出一个,等小儿子结婚后,造成老人连住所也得不到保障的现象时有发生,生活拮据。而耿庄村因婚居变革引发的家庭养老的变化表现在三个方面:

(1)招婿与回迁:女儿养老模式。耿庄在招婿家庭中,老人的生活照顾、精神慰藉以及生病看护、出资方面由女儿女婿全部承担。老人的幸福感、安全感的提升也值得关注。招婿入门的25岁的耿园告诉我们:父母对现在的生活很满意,母亲说,平时有什么话都可以给女儿说,心里舒坦。最使母亲高兴的是在女儿的劝说下老伴戒了烟,过去她怎么劝说老伴也不管用,耿园对父亲连劝带吓唬,终于使其戒掉了烟。耿园说:“戒烟看来是小事,我说轻说重没关系,要是媳妇说就不行了。我爸也说,还是闺女贴心啊,关心老爸。我也真为老爸的健康担心啊!”

在耿庄村,“婚居自由”还表现在纯女户外嫁回迁和招婿并存,这已打破多女户只许招一婿的限制,迈出了新的一步。二组村民张宽有3个女儿,大女张素1996年外嫁,二女张芳1999年招婿,张芳小家庭4口与父母和未婚妹妹7口之家住在一起;2003年张素携丈夫和一子一女回迁,按照村庄规定给张素拨宅基地另盖房住,但与父母距离很近,这样就有2个女儿2个女婿同时照顾老人了。张素说,除了平时照顾老人,父母看病也与妹妹分摊费用。张素说,父母感到比有儿子的人家还心满意足。

(2)多种婚居、代居模式:家庭和养老多元化。由于招婿、招夫、回迁多种婚姻与居住模式并存,耿庄村形成不分户或分户分居但仍定期同炊聚集的家庭。联合家庭(准联合家庭)数量和规模一般大于其他村庄,所以耿庄村户均人口远高于其他村庄,达到4.95%,其原因就在于此。如一般户中35岁的四组村民耿军,与弟弟各是4口之家的核心家庭,他与父母住一起,与弟弟共同经营砂场,父亲承包果园,加上1个妹妹,11口人实际经常聚居同炊,大家族其乐融融,在经济活动中家庭成员能互相帮助、共同致富,精神上也获得了慰藉。

对有儿有女户的老人,回迁的女儿对父母照顾、看病特别是情感慰藉上周到,改变了过去单一的由儿子儿媳养老的旧模式,建立了以儿子儿媳为主的儿女共同养老的新模式。以前老人最担心的是生病,现在“子女都给钱”,或者商商量量“兑钱”,成为普遍的做法。

总之,婚居方式的变化直接影响代居,纯女招婿户100%与父母同居同炊,方便对年老父母的照顾,其他户也锦上添花,使老人的晚年家庭照顾有了生活照料与情感慰藉的保证。

2.更多的包容,非亲非故的协议养老特殊代居模式。耿庄村不但在有亲缘关系的婚、代居变革方面做了有益探索,更把代居在个人需求与选择扩展到非亲缘的家庭之间。如村民耿新灿夫妇年老多病,无儿无女,外村一对夫妇自愿上门与老人、村庄签订三方养老协议。8年后,老两口相继去世,上门为其养老的夫妇中的丈夫也车祸身故,妻子先后为3人料理后事,抚养子女。其行动令村民感动,在二轮土地承包时,村里仍然按4口人标准分给她承包地,村民对不同类型的家庭与代居模式有了更多的包容。

3.多样的婚居/代居模式促进社区和谐。在访谈中,耿庄村民、村干部一致认为,家庭和谐在耿庄村成为风尚,带来了村庄的和谐。人们说,经济富裕了,大家开始注意自己的形象。还有的说:都忙着发展挣钱,哪有工夫闹矛盾?如果不孝顺不养老,弟兄不和睦,与邻居闹纠纷,“坐人群中丢人”。有儿子的老人说,现在女儿女婿能养老,儿子儿媳们都比着对老人好,有个别婆媳不和的,村里还教育引导。耿庄村有一个百人女子盘鼓队,新中国成立60年大庆她们把盘鼓敲到了北京,领队的耿书记给每个盘鼓队员出资买北京烤鸭,叫她们带回家给婆婆吃。有一家婆媳多年不说话,这回也解开了疙瘩,婆婆逢人说自己媳妇疼老人。“婚居自由”的变革带来了家庭-社区和谐的连锁反应。

四、从社会性别角度审思“婚居变革”

(一)出台措施与显现效果的时间差序

耿庄村婚居变革具有国内开路先锋的意义和实践价值,值得更多地方借鉴和推广。好的措施产生正面效应需要时间与新措施的跟进,不能急于求成与坐待观效。耿庄村1984年出台了“婚居自由”第一个措施(鼓励男到女家),直到1993年才有了第一个招婿户,其后有5户招婿,本世纪第一个10年新增7户。男到女家的提倡为什么迟迟未能生效?一是有无需求用户,二是惯习影响。不止是耿庄村,惯例是纯女户才招婿,很多地方沿袭多女户只能招一个。尽管在2010年修订《村规民约》时写上了“婚居自由,有儿有女户、纯女户均可男到女家。男到女家落户者,优先享受本村村民待遇”,但两年来并无响应者。可见,真正实现“婚居自由”特别是男到女家的自由选择,还有相当远的距离。

事实上,纯女户招婿与出嫁女回迁,在目的、运行、功效方面相距很大:前者是解决生存、后继的根本问题,后者是寻求发展、锦上添花;前者的阻力主要来自社会文化的性别歧视,后者主要决定于村庄资源与村治规则;后者当事人有主动性,行政上易操作且立竿见影,前者当事人出于无奈,不得不进行如此选择。所以,耿庄村外嫁女回迁比纯女户招婿早了近10年。耿庄村干部将符合中国农村实际的合情、入理、遵法的“中国式的正义论”(或曰“中原农村的正义论”)理解并运用得纯熟有效,外嫁女回迁才成了“婚居自由”的最早的也是最大的受益者。直到1990年代中期以后,回迁、招婿才蔚然成风。下面是婚姻、居所与户籍变动户在时间和规模方向的简表(表4):

表4 婚、居变动不同时间变量与数量一览

(二)“婚居自由”能坚持与见效是多种因素共同作用的结果

从访谈来看,耿庄村之所以能推出并落实“婚居自由”,除了村干部的政治敏锐、责任感与魄力外,还与多种因素相关。

第一,顺应了经济发展需要。村庄集体扩大经营规模和产业门类足以吸引并容纳外来人口入户;外嫁女举家回迁有积极性且村庄环境能通畅无阻。

第二,生育率下降与年轻一代父母生养成本计算有关。新一代农民新的经济理性觉醒,计算生养孩子(特别是儿子)成本非常精确,如三组组长耿良,39岁,他的父母生了7个儿女(3个女儿,4个儿子),而他是双女户,不再生了。他给我们算了一笔账:1个孩子的教育、成家费用至少50万元(结婚7~8万元,上学10万元,如果生儿子盖房子20~30万元),还不包括吃、穿、治病等开支。他说,叫他多生也生不起呀!

第三,生活方式与价值观念的急剧变化。在座谈中,许多年轻人都说自己的人生观、生活方式与老一代相比改变太大了。耿良告诉我们,他们在劳动之余,还要与妻子、儿子在附近旅游、野餐。他说:“过去是父母把孩子‘养活’,现在我们的生活要讲质量,对孩子养育也是不讲数量要质量。”耿君也说:“我们小时候不重视上学,现在不上学不行,不培养孩子今后怎么在社会上生存?我们要做负责任的父母!”

婚居变革在耿庄村产生的积极变化,确实是多种因素在起作用。对此村干部有着清醒的认识,耿主任一再强调说:“这是国家大政策背景下的小措施见了效,计生政策,男女平等,改革开放,发展经济……没有大政策背景做后盾,只是耿庄村的小措施是不能奏效的。但是,没有小措施,大政策再好,也无法在一个村庄落实……”

耿主任“大政策”与“小措施”的辩证法值得每一个志在改革的村庄深思并效法。

(三)局限和突破

尽管目前耿庄村的“婚居自由”、公平对待的措施对计生、养老、家庭和谐、经济发展有着积极意义,有的措施甚至具有创新意义(如“全家回迁”),特别对撬动父系制婚居的僵硬模式,对改变重男轻女观念有积极意义,但与动摇父权制的根基还有相当大的距离。连最有“革命性”的招婿(从妻居),在耿庄村也显然延续了以男性为中心的父子传承的传宗接代的经典模式,只是在儿子中断时由女儿权代儿子接续血统(祖孙称谓)、姓氏(从母之父姓)、财产继承(经女而传孙——实为外孙)。得出这一结论的又一个有力的证据是13户招婿家庭,12户都有儿子,一户自填2岁独女的也可能继续生育,可见生男的意愿依然强烈。

这使我们再回到作为基本法的《婚姻法》,婚姻自由——结婚和离婚这两个“自由”是个人层面的,没有涉及制度结构资源,而“婚居自由”是触动父权制基本结构的,所以阻力重重。因此,目前不论怎样的婚居户籍的变革,都不对家庭父权制产生撼动,充其量是在刚性结构中增加一些弹性与空间,以解决实用性的家国之需。如何从战略上改变性别制度结构和性别关系,应是学界和国家政策层面认真考虑的。

注释:

① 杜芳琴、梁军执笔《周山村村规民约修订纪实》,中央党校妇女研究中心性别平等政策倡导课题组的著作《悄然而深刻的变革——周山村村规民约修订纪实》,河南人民出版社2009年8月出版。

② 参加这次调研的有杜芳琴、刘澄、欧阳秀珍、靳豆豆、张玲和岳俊晓,靳豆豆整理全程录音资料,杜芳琴和刘澄分别撰写研究报告,本文就是在调研报告基础上的研究之一。感谢课题组、调研组与耿庄两委和村民对该调查研究的支持。

③ 以上材料来自对耿庄村党委书记耿松有和村委会主任耿银涛的访谈。下面引述皆来自本次调研小组访谈和个人访谈,感谢靳豆豆的录音整理。

④ 三类人员:男到女家落户23户;闺女嫁出回迁户25户;整户迁入户3户。共计51户。

⑤ 干部认为三类人员是婚居自由的三种类型,是村庄的“婚居自由,公平对待”措施的产物,具有同样促使计生发生变革的意义;调研组认为第一类应将纯女户的男到女家落户与丈夫早逝形式上是媳妇招婿实则是公婆招儿进行区别,第二、三类没有什么调整。三类人婚居对生育和养老的影响有所区别,见后面的分析。

⑥ 调研中发现,耿庄女儿出嫁后户口不迁出比较普遍,因为没有分户,所以不统计在内,估计约20人左右。这一户籍的灵活规则对男女平等的意义也是明显的,在耿庄外也较少见。

⑦ 共历21年半,这里按21年来(1990~2010)统计数据进行分析。

⑧ 招婿户夫妇生育孩子的姓氏在13户中只有一个通融的例子,是耿红与刘涛夫妇,生育两子,长子从母姓,次子从父姓,两个儿子年龄相差10岁。刘是党员和村民代表,经营砂场,究竟是男方较高的社会地位使他具有姓氏的磋商权,还是因女家的开明,值得进一步调查。

⑨ 回迁户李萍、耿芝、张素都是此例。

⑩ 因作者承诺数据提供者只供分析研究而不同意公开而不得不略去该表。