哲学观照下中西修辞的契合与差异探究

2014-07-31李文琼

李文琼

(广西大学外国语学院,南宁530004)

【语言琢玉】

哲学观照下中西修辞的契合与差异探究

李文琼

(广西大学外国语学院,南宁530004)

中西修辞学在体系运作及策略使用方面存在着巨大差异。哲学层面的内省和改造赋予修辞学关乎人类认知能力及心智发展的思维共性,使修辞得以由言辞润饰的功能范畴逐步过渡为隐喻性的心理机制。因此,哲学观照下修辞语篇的分析不仅有利于社会交互和权利实践中话语生成模式的深层解构,同时也有助于人类修辞动机和意图的真实性还原,进而为西方话语霸权硬核的瓦解和中西修辞学的对接融合提供可能性。

中西修辞学;哲学;隐喻性;话语生成模式

一、人类价值的具体映现:修辞与哲学的契合

哲学是理论建设和学科发展的必要支撑。纵观修辞学的发展史不难发现,哲学对于修辞学的奠基和完善起到了重要的指导作用。温科学指出,在西方人眼中,哲学与中国古代修辞学是密不可分、相辅相成的,但由于古代中国并未专门区分出修辞学这一学问,因而无从探究哲学与修辞学的关系。[1]哲学与修辞学从柏拉图时代起就扑朔迷离的关系最终在现代哲学家们投身修辞学领域的过程中得到了探讨和修补。正是基于诸如路德维希·维特根斯坦、[2]苏珊·朗格尔、[3]肯尼斯·博克[4]等语言哲学大师对修辞学所进行的哲学探究,语言才得以从意义理解和阐释的媒介逐步过渡为内容与形式范畴下风格润色及审美修饰的重要手段。然而对于内容与形式矛盾统一的关系以及孰轻孰重的地位等问题,修辞学界至今未有定论。在这点上,笔者认同望老说的“修辞要讲究内容和形式的统一,要求形式适应内容,但若并不忘记它们的关联作用,却又未尝不可以把它们分开来说”,[5]但同时也认为,哲学的内省作用无疑是内容和形式得以相互连接的最佳契合点,也是言简意丰的修辞艺术效果得以产出的强劲推动力。

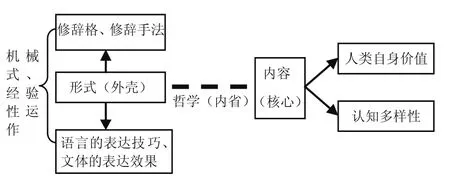

中国的现代修辞学由于长期只将辞格、修辞手法、语言的表达技巧以及文体的表达效果作为研究的焦点,致使修辞学理论完全局限于脱离“内容”的“形式”表达层。有赖于哲学系统化、理论化的世界观和方法论,修辞学的理论框架才逐步褪去了作为技巧和语言本体而存在的外壳,进而获得了哲学层面关乎内容、关乎人类自身以及认知多样性的意味。可见,修辞学理论体系的构建离不开修辞哲学的指导。修辞学只有在哲学观照下被给予内省和阐释,才能将修辞的意义内核从机械式形式运作和经验性知识加工的束缚中解放出来,使“内容”和“形式”实现实质性的统一,从而进一步丰富和完善修辞学的相关理论体系(图1)。

图1 修辞学体系形式与内容的哲学连接点

此外,我们还应注意到中西方修辞哲学的契合与差异。西方的传统修辞哲学起源于诉讼的需要。在约两千多年前的古希腊,遭到流放的贵族只有通过法律途径才能重新夺回原来的财产。因此,西方的传统修辞哲学相当注重严密的逻辑推理和论证,以便在意义生成的框架中成功实施劝服,从而达到调节人际关系、合理分配社会财富的目的。有别于传统修辞哲学的“行为目的论”,现代修辞哲学主张考察作为修辞主体的人的本质、价值和自由意志,使人们洞悉潜藏在灵魂深处的潜意识与隐性需求。譬如,德国哲学家弗里德里希·尼采吸收并发展了亚瑟·叔本华的唯意志论,将生命意志看作是世界的本体。[6]他认为,正是资本主义社会物质奢靡风的席卷和疯狂的压榨使人们失去了自由思考的能力及挥洒的创作激情,只有重新赋予人们以人文关怀和新的生命意志,才能彻底拯救现代文明的萎靡和颓唐。除此之外,现代修辞哲学还认为,修辞学不仅是意义构建的过程,更是依靠本能和受欲望驱动的人的行为。这一点在奥地利精神分析学家西格蒙德·弗洛伊德和美国社会心理学家亚伯林罕·马斯洛所倡导的人本主义心理学中得到了淋漓尽致的体现。弗洛伊德认为,由本我、自我和超我三个层级所组成的人类心理结构决定了人的行为。[7]在他看来,理性的自我总是有意无意地在本我那不切实际的享乐主义和超我的道德主义中找寻平衡,而这一切往往直接反映在人们的言辞和行动当中。马斯洛的“自我实现论”则认为,当人类的常规需求得到满足后,会产生由种种非凡瞬间所构成的状态流,即“高峰体验”。[8]这种最佳的情感体验,正是人类潜能的实现过程,同时也代表着人类个性发展的高度。

西方修辞哲学从人的角度阐释世界的哲学观与中国古代“返璞归真”、“天人合一”的理念不谋而合。如“天人合一”就主张将人置于天、地、人三道中的核心位置,认为人具有“成万物”的重要作用。但尽管如此,中国古代修辞哲学所发端的社会背景仍旧将修辞学桎梏于“达意”这一狭隘的范畴当中。在群雄逐鹿、战乱频繁的先秦时期尤其是春秋战国时代,诸子百家不得不基于功利目的游说于各诸侯国间。因此,如何将信息有效地传达给各国的统治者和政要,成了说客和策士们费尽脑筋思索的问题。正是这一时期各个学术流派所提出的各种独到的哲学见解和构想奠定了中国现代修辞哲学的基础。但是,“达意”并没有实现修辞的社会调节功能,与西方修辞哲学重视挖掘被现代技术所埋没的人的价值以及讲求严密推理论证的知识结构体系也截然不同。

综上所述,无论是微观修辞层内容与形式的协调统一,还是宏观修辞体系的有机架构,无不在哲学观照下衍生出超越意义传递及文字润色范畴之外的强烈的人文关怀意识。也就是说,修辞学在哲学的指导下被赋予囊括人类认知心理、思维态度及言语交际在内的新的本质和内涵。因此,如何摆脱我国修辞学技巧和工具层面的限制,并运用修辞学的哲学转向成果及其相关策略拓宽修辞学的研究领域,从而将修辞学的研究不断推向新的高度,是我国学者需要深入钻研的主要问题之一。

二、从规劝到认知:权利运转的“诚”与“辞”

亚里士多德在两千多年前所作的有关“人即天生的政治动物”[9]的论断似乎早已揭示了人类在政治权利运作中的主导地位。而其中,修辞作为推动政治齿轮顺畅运转的强效润滑剂,在权利实践中所具有的重要性自然不言而喻。对于政治修辞的独特功能,我国南北朝时期的《文心雕龙·论说》也早有论述:“一人之辩,重于九鼎之宝,三寸之舌,强于百万之师。”也就是说,政治修辞具有安邦定国的强大力量,是政治权力得以实现的必然途径。当今政坛上所出现的诸如有效的政治动员、合法的政治行为乃至成功的政治欺骗等现象无不是政治主体有效利用政治修辞的典例。一般说来,政治修辞多是为政府主导的社会主流意识形态服务的,但如果像亚氏那样从先验理性主义角度来考量修辞与政治的关系的话,会发现二者间的博弈和角力较之耦合和依赖要更胜一筹。在这一点上,笔者较为认同马库斯·西塞罗以哲学的改造促进政治与修辞的协调发展和有机融合[10]的观点。也就是说,人类的政治生活只有在哲学的理论指导和改造下才能整合至和谐统一的状态。

众所周知,政治修辞学的发展经历了规劝说、认同说以及认知论三个不同的发展阶段。而在政治修辞学由低级阶段向高级阶段演化的过程中,哲学从政治修辞“劝服”这一外延所拓展并衍生出的“民意顺应”、“政治正义”及“以诚修辞”等新意无不引导权力阶层乃至普通大众重新审视人类的修辞动机及其深层的人性本质。

譬如,规劝说的创始人亚里士多德认为,修辞最应关注说服的效果。他的这一观点为美国修辞学家劳埃德·比彻尔所继承和发展,从而获得了更为完满的诠释。在1968年的《修辞情境》一文中,劳埃德就指出,规劝是政治实践中最基本的功能。[11]也就是说,政治主体只有通过修辞使政治客体接受乃至改变原来的初衷或决定,获得普遍服从和拥护,才能使政治运作的链条持续滚动,进而有效发挥修辞在政治生活中的其他功用。规劝论的这一“行为目的中心论”统治了修辞学界两千多年,直至20世纪“认同论”的提出才遭到了颠覆。“认同论”的创始人肯尼斯·博克强调政治修辞的无意识性,认为修辞应符合哲学“民意顺应”的题中之义,即获得受众的心理认同,使受众的拥戴无论从心理上还是行为上皆出于自愿,以达到权利合法化的目的。[12]而统治阶层也正是凭借着哲学所倡导的“政治正义”与政治客体所达成的心理认同来解决生活中无处不在的竞争和分歧。如美国总统就常会出于维系权力或应对危机的目的而在演说中以集普适性与个体性于一体的修辞风格动员民众,并通过强调“自由”、“平等”、“民主”等人本价值和理想的象征性表达来凝聚士气,从而赢得作为同一民族成员的文化认同感,使手中的权力在政治修辞的隐性教化过程中合法的生成。

政治修辞学最终在罗伯特·斯科特的推动下达到了发展高峰。斯科特结合当时哲学和认知心理学的最新研究成果,在探讨修辞学知识与行为关系的过程中提出了“认知修辞”一说。在他看来,知识脱胎于人的后天行为,而非先天存在。至此,政治修辞学的研究重心由知识和内容的构建转移至政治行为和修辞道德的整合问题上,并且更为关注受众的认知心理。也就是说,如果将政治修辞的主题上升到伦理道德的高度,那么要获得受众的认同将更多地依赖于道德制高点的抢夺。在这一点上,无论是被西方社会奉为经典的《旧约全书》中有关基督教“十诫”之一的“诚”的论述,还是中国儒学典籍《易传》中所倡导的“修辞立其诚,所以居业也”的理念,都充分说明了“诚”与“辞”在权利运转中高度契合的重要性。可见,在哲学的浸润下,政治修辞“以诚修辞”的理念似乎已成为中西修辞学界的普遍共识。但值得注意的一点是,西方的政治修辞更为重视伦理的契约性,即民众给予政府信用支持,同时也要求政府遵守并忠实于承诺。倘若政府言行相悖,践踏民意,那么人民就有权没收统治阶层的一切权利——通过革命的手段。有异于西方修辞的诚信契约,中国政治修辞中的伦理因素则更多地指向修辞者个人的道德修养、情感以及信誉的说服力,并认为这些伦理因素受社会阶层的限制。譬如,对于君子、贤人或社会地位较高的人,必以“诚”作为衡量其言辞与情意是否平衡的天平。换言之,如果没有良好的道德品质和信誉,那么即便是再文雅的修辞也只是孔子所批评的“巧言令色”;但对于普通民众,则没有如此严苛的品质评判标准。正是由于伦理因素的存在,政治认同的获取途径才逾越了忽略受众心理倾向的思想控制和舆论宣传等方式的限制,从而逐步驱散修辞者与受众之间的疏离感和隔膜,使二者成功实现互动,并最终促使受众由衷的支持统治阶层所做出的政策选择。

从古至今,国内外的政治家都在钻研获取权力和赢得公民拥护的途径,而政治修辞则成为了政治家们实现其既定战略目标的有效手段。有赖于政治修辞中伦理要素的约束,修辞者不得不对受众承担提供真实话语信息的责任和义务。但“修辞立其诚”这一获取认同的主要方式并非是每个人乃至每个国家所恪守的信条,相反,刻意制造修辞障碍并恣意散播虚假消息,从而引发人与人乃至国与国之间的误解、冲突、矛盾甚至挑起战争的例子也比比皆是。而正是基于哲学的指导,政治修辞学才得以将“规劝”的语符拓展至语符使用者本身,并使政治修辞学的关注重点重新回归至人类的认知心理及道德品质,从而在“诚”与“辞”统一的基础上不断调节社会关系,平息纷争。

三、话语即隐喻:软实力的博弈

在西方修辞学及哲学的发展进程中我们不难看到,有关话语交流机制的研究始终占有重要地位。早在古希腊时期,哲学家们在探究语言的使用问题上催生了基于概念的象征手段——隐喻。而随着哲学推理的演进和认知语言学的兴起,隐喻逐渐摆脱了传统语言修辞的局限,转而以“认知心理机制”这一全新面貌为人们所熟知和接受。从哲学意义上说,语言本身就带有隐喻性,且话语意义的概念匹配伴随着人为的主观任意性。简而言之,除理性和逻辑之外的诸如人的百科知识、心智体验、思维能力、想象力及世界观等种种认知心理因素以及人在事物判断方面的情感色彩会不自觉地与语言的概念内核熔于一炉,并最终通过创造性的语言产出体现出来。毫不夸张地说,话语交流的互动体系就构建于隐喻这一认知思维方式的基础之上。正是众多思辨性强、巧妙形象的隐喻,才搭建起了各种抽象概念间的桥梁,从而在思维层面缩短了修辞者与受众之间的心理距离,使二者建立起一种亲密无间的关系(图2)。

图2 哲学层面话语交流机制的构建

如上所述,话语交流机制的构建有赖于哲学语境下隐喻思维的关联性布局。通过隐喻化的途径重组话语规则,最大限度地实现话语使用者的动机和意图,这是话语交际与互动的主要目的之一。在以权力为中心的政治语篇中,这一点体现得尤为充分和明显。正如后现代结构主义哲学家米歇尔·福柯所认为的那样,话语是权术和真知的交集,或者说平衡点。权力基于真知的形式存在,因此没有脱离真知而独立存在的权利。[13]毫无疑问,作为权利实践的的主要方式以及软实力的重要组成部分,话语权的竞争与一国的要害利益休戚相关。但我们必须清楚的认识到,当前的国际环境仍然受西方的强势文化所主导,世界的话语权仍旧紧紧地掌握在西方人手中。因此,我们只有积极了解并解构西方修辞模式的运作机制,并大力发展具有中国特色的修辞体系,增强我国的文化软实力,才能扭转我国在国际修辞互动平台中的被动颓势,否则,中国就有可能面临逐步退出国际修辞舞台乃至从此边缘化的威胁。

笔者通过参阅西方修辞实践史发现,政治语篇中的隐喻运用常常将当局者切身的利益要求和强烈的政治欲望层层包裹于积极的隐喻策略之下。譬如,以美国为首的西方国家正是通过向世界大力宣传“民主”“自由”“和平”“平等”“博爱”“人权”等民众所崇奉的信仰打造出了独有的软实力品牌。在老布什1996年1月16日宣布发动海湾战争的说辞中,“自由”出现了5次,“和平”则出现了12次之多。由此可见,美国政府当局正试图通过积极隐喻的方式对政治语篇的表层信息结构和民众认知思维领域的语义概念进行匹配和链接,从而使“美国=民主+自由+和平+平等+博爱+人权+……”这一隐喻公式成为大众的普遍共识。以煽动性的积极隐喻作为驾驭民意的砝码来谋求政治认同,是美国权力机关百试百灵的“万金油”。

除了积极隐喻策略的滥用,掌握话语霸权的西方国家以“受害者”这一依托于隐喻的政治攻讦方式恶意诋毁他人形象,甚至以此为战争的非正义性正名的例子也比比皆是。同样以海湾战争的说辞为例,老布什就曾将一顶“独裁者”的帽子紧紧地扣在了萨达姆头上:他侵犯了科威特这一“羸弱而无助的邻居”,对科威特人民尤其是那些无辜的孩子实施杀伤抢掠,犯下了无法用言语形容的骇人罪行;此外,萨达姆还试图往化学武器库中添置具有大规模杀伤力的核武器,并且极大地破坏了第三世界国家、东欧新兴民主国家以及美国自身脆弱的经济体。如此一来,美国以一个倍受欺压的“受害者”形象栩栩如生地呈现在了公众面前。正是凭借“受害者”隐喻策略的运用,“萨达姆”这一名字的影响和图像概念才得以与“暴政”、“独裁”和“恐怖主义”等消极词汇成功地实现意义衔接。不仅民众在“受害者”隐喻的移情功能下对萨达姆作出了声讨和批判,美国也藉此为自己塑造了“为正义而战”的英雄形象。我们不得不面对的现实是,虽然多数发展中国家长期受到西方话语霸权体系的压制,甚至有些国家已经到了被边缘化的境地,但无奈受制于薄弱的软实力及其难以与西方国家抗衡的话语交流机制,无论如何愤懑不满,也只能忍气吞声。

自冷战后,唯美国马首是瞻的一些发达国家时常以“中国威胁论”、“中国强硬论”、“中国责任论”以及“中国恶邻论”等言辞对中国形象进行妖魔化。而我国则充分而巧妙地运用了基于隐喻的各种交际手段向世界展示出一个和平崛起的负责任的大国形象,来应对并瓦解西方特别是美国话语霸权的硬核,以减少带有敌意的误解和猜忌。可见,在软实力的博弈中,中国通过积极向世界传播自身的政治理念,正逐步建立起多元化的话语交流机制,从而一改过去以防御为主的被动局面。今后,我国还需在哲学观照下进一步发展具有中华文化特色的修辞体系,为我国话语交流机制的完善提供理论支撑和实践论证,以不断刷新中国在国际社会中的形象。

四、结语

修辞学与其说是一门高深的学问,不如说是一种精致的语言艺术。无论是在权利实践还是日常生活中,修辞的智慧无所不在。而正是在哲学的内省和观照下,修辞才得以挣脱传统润饰手段的束缚,转而以概念映射的隐喻方式赋予人以独特的艺术表现力和感染力,使人能够在其所属的社会群体当中以适切而有力的言辞赢得认同,从而实现调节人际关系、缓和矛盾冲突以及实现政治权力运作等主要的社会功能。在考察中西方修辞学在功能观、研究对象与范围差异的基础上,我们有必要理智客观地对西方修辞理论作出辩证评价,并对我国的汉语修辞体系以及话语交流机制作出反思和审视。如何从西方修辞理论的有益参考框架中汲取营养来丰富汉语修辞的学科体系,从而使我国得以平等地参与国际话语权的争夺战,是我们所要面对的重要课题。

[1]温科学.中西比较修辞论——全球化视野下的思考[M].北京:中国社会科学出版社,2009:

[2]Ludwig Wittgenstein.Philosophical Investigations[M]. Translated by G E M Anscombe.New York:The MacMillan Company,1953.

[3]Susanne Langer.Philosophy in a New Key:A Study in the Symbolism of Reason,Rite,and Art[M].Massachusetts:Harvard University Press,1957.

[4]Kenneth Burke.A Rhetoric of Motives[M].Berkeley:University of California Press,1969.

[5]陈望道.修辞学发凡[M].上海:上海教育出版社,1997:40.

[6]尼采.悲剧的诞生[M].周国平,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1986:3.

[7]Sigmund Freud.The Ego and the Id[M].Translated by Strachey James.New York:W W Norton&Company,1990:34.

[8]Abraham Maslow.A Theory of Human Motivation[J]. Psychological Review,1943,(50):370-396.

[9]亚里士多德.亚里士多德选集:政治学卷[M].北京:中国人民大学出版社,1999:6.

[10]西塞罗.西塞罗全集·修辞学卷[M].王晓朝,译.北京:人民出版社,1997.

[11]Lloyd Bitzer.The Rhetorical Situation[J].Philosophy and Rhetoric,1968,(1):1-14.

[12]博克.当代西方修辞学:演讲与话语批评[M].常昌富,顾宝桐,译.北京:中国社会科学出版社,1998:24.

[13]刘北成.福柯思想肖像[M].北京:中国人民大学出版社,2012:263.

Conjunctions and Differences between Chinese and Western Rhetoric under the Guide of Philosophy

LI Wen-qiong

(Foreign Language College,Guangxi University,Nanning 530004,China)

There lie huge differences between Chinese and Western rhetoric in the operating system and the strategic application.Nevertheless,the introspective and transformative effects of the philosophical meaning give rhetoric concerning the common features of human thought of the cognitive competence and the mental development,which enable rhetoric to gradually transit from the functional category of language polishing to the metaphoricalmechanism of the human mind.Therefore,the analysis of the rhetoric discourses with the philosophical guidance is notmerely conducive to the in-depth deconstruction of the generating pattern of the language in the social interactions and the rights practice,but also helpful to the authentic restoration of human rhetoric intentions,so as to dissolve the hardcore of the discourse hegemony of theWestern world and to provide the possibilities of integration and docking for the rhetoric system between China and the West.

the rhetoric between China and the West;philosophy;metaphorical nature;language generating pattern

H315

A

1672-3910(2014)04-0072-05

2013-12-25

李文琼(1988-),女,壮族,广西柳州人,硕士生,主要从事英语语言学研究。