谁更幸福?——代际视角下的中国城市居民主观幸福感研究

2014-07-30伍如昕

伍如昕

(中南大学 公共管理学院,长沙 410083)

追求幸福是人类社会的永恒主题。亚里士多德曾经说过,“幸福是人类存在的唯一目标和目的。”因此,当前世界各国在关注经济发展的同时,越来越重视国民幸福问题。1972年不丹国王就提出“国民幸福指数”概念,并用其取代“国民生产总值”,使不丹成为世界上第一个确定以“国民幸福”为国家发展目标的国家。近年来,美国、法国、英国、荷兰、日本等国也纷纷开始研究幸福指数问题,并将国民主观幸福感纳入衡量社会发展的指标。中国政府也日益重视国民幸福问题。2003年中国政府提出了坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观。2004年进一步提出和阐述了“构建社会主义和谐社会”的科学内涵。2007年党的十七大报告指出“社会建设与人民幸福安康息息相关”。国家十二五规划纲要明确指出要让“人民生活得更好”。不少地方政府甚至将其直接写入施政目标,如在北京、广州、武汉、重庆等地的政府工作报告中,“幸福”二字处处可见。

目前,关于“什么是幸福”、“如何实现幸福”的讨论重新席卷全球,“幸福”再次成为公众关注的焦点。传统观念认为,经济越发展人们越幸福。而事实却并非如此。有证据表明,虽然世界范围内的平均收入及国民生产总值在近50年间不断提升,但一般民众却并不比50年前更快乐。积极心理学的创始人马丁·塞里格曼也指出,在世界上的发达国家中,患抑郁症的人比50年前普遍上升了10倍。就我国而言,改革开放30多年来,人民物质生活水平大为提高,但伴随而来的价值观、人生观和生活方式的变迁却对人们的幸福体验产生了重大影响。中国城市生活质量研究中心(2011)在对中国30个城市生活质量进行调查后指出,我国高速的经济增长与居民生活质量的提高存在反差,居民实际生活质量与居民主观感受存在反差。城乡居民收入差距加大、环境资源匮乏、就业和竞争压力上升、各类社会暴力问题频发,使得人民产生了新的幸福困惑。[1]幸福是人们对生活满意程度的一种主观感受和心理体验,其会受个人所处时代的政治、经济、自然环境等方方面面的影响。但目前有关居民主观幸福感的研究却鲜少考虑代际的可能影响,对同处于当今改革开放和社会转型时期的中国居民而言,成长于不同时代的居民是否会有不同的幸福体验?不同代际居民的主观幸福感是否会受到不同因素的影响?对上述问题的回答,一方面能够帮助我们了解不同代际居民的主观幸福感现状,寻找影响不同代际居民主观幸福感的决定因素,另一方面也能为今后政府部门有关民生问题的改革提供有益的参考借鉴。基于上述现实问题的考虑,本文拟从代际视角出发,基于实证研究数据,揭示中国城市居民的主观幸福感的代际差异,探究不同代际城市居民主观幸福感的影响因素及其差异性,分析研究结论可能带来的政策启示。

一、理论背景与文献回顾

在西方,以美国为主较早开始对代际问题进行研究。目前研究者们较为公认的代际定义源自Kupperschmidt,即把“代”定义为“由具有共同的出生年代,处于相同年龄阶段,共同经历过关键成长阶段的重大的人生事件的个体构成的可识别群体”。[2]现有有关代际问题的研究主要集中在美国、英国、加拿大和澳大利亚等国,研究者基本上沿用美国对“代”的划分界限,将其划分为:生于1925~1945年的年老一代;生于1946~1964年的婴儿潮一代;生于1965~1980年的X一代和生于1981年及之后的Y一代。我国对代际问题的研究起步较晚,但Ralston等早在1999年和2004年就开始对中国人进行“代际”心理学研究。Ralston et al.根据青少年期经历的特定历史事件将当时的中国企业管理者划为:老一代(生于1949~1965年,社会主义建设期),现代一代(生于1966~1976年,文化大革命期)和新生代(生于1977年及之后,改革开放期)。[3]目前研究者们对于我国建国之后的代际划分基本上已达成共识,即将“文革”和“改革开放”这两个重大历史事件视为划分的标准。[4]因此本文也将沿用这一标准,将被调查者分为三个世代:“社会主义建设一代”(生于1950~1966年)、“文革一代”(生于1967~1979年)和“改革开放一代”(生于1979~1989年)。以此为代际划分标准探究不同代际城市居民的主观幸福感及其影响因素。

主观幸福感指人们根据内在的标准对自己生活质量的整体性评估,是人们对生活的满意度及其各个方面的全面评价,并由此而产生积极性情感占优势的心理状态。[5]随着社会的飞速发展,城市居民的物质生活水平不断提高,在物质极大丰富的今天,城市居民的主观幸福感越来越受到各界的关注。如邢占军等认为从总体上看城市居民中无婚姻生活者主观幸福感高于有婚姻生活者,有婚姻生活的女性比没有婚姻生活的女性体验到更多的幸福感,而男性则恰恰相反;[6]情感支持对主观幸福感的预测作用最大,其次为资讯支持和工具支持。[7]不少研究者对城市中某类特殊群体的主观幸福感予以了重点关注,如Morgan et al.研究发现家庭变量可以显著地预测城市青少年的负向情感,而个人、学校和朋友变量则能显著地预测积极情感,对生活的满意度则主要受个体和家庭变量的影响。[8]胡洪曙、鲁元平在考察地区收入不平等、健康对我国老年人主观幸福感的影响时,发现收入不平等对我国老年人的主观幸福感有显著的负面影响,并且它主要是通过影响老年人的健康间接地影响其主观幸福感;收入不平等对老年人幸福感的影响存在显著的城乡差异,它对农村老年人的负面影响要远大于城市的老年人;对于有医疗保险的老年人而言,其幸福水平更高,并且收入不平等对他们幸福感的负面影响相对要更小。[9]另有一些研究者则从我国特有的城乡分割制度出发,对城市和农村居民的主观幸福感进行了比较研究,以期挖掘导致城乡居民幸福感存在差异的原因。[10]

除了上述专门针对城市居民的研究外,目前研究者们还识别了不少主观幸福感的可能影响因素,包括收入、收入分配、相对收入、健康、年龄、性别、种族、国籍、教育程度、就业状况、婚姻状况、社会经济地位、通货膨胀、宗教、慷慨、利他、信任、政治机构、个性和行为、自我实现、环境和家庭的特点等等。但这些因素在跨国研究或同一国家跨地区的研究中还表现出影响程度和方向上的不完全一致。与此同时,不同学科对上述各类因素的关注重点也有所侧重。如心理学家早期主要集中在客观因素,如人口统计学变量、经济状况、文化、健康、生活事件、社会支持对主观幸福感的影响上,随着研究的深入,心理学家发现外在客观因素在主观幸福感中并不起决定性的作用,从而转向对心理因素,如自尊、人格、应对方式的研究[11][12]。目前的研究重点则逐渐聚焦在主客观因素的交互作用上,如Soto&Luhmann研究发现大五人格调节着个体间稳定的收入差异和个体内部收入波动对生活满意度的影响。[13]尽管心理学家挖掘了不少影响主观幸福感的主观因素,却甚少将个体伦理道德考虑在内。而哲学家们则在数千年前就开始讨论伦理和幸福的关系。如柏拉图曾提出真善美相统一的道德本体论,认为幸福源自真实世界之外,是超越世界的精神实体,其在《理想国》中提到“公正的人是幸福的,不公正的人是悲惨的”。张平、文启湘指出,虽然幸福同人的爱情、婚姻、信仰等诸因素紧密相联,但伦理价值起着主要作用。但哲学家们更多的是对伦理与幸福的关系进行思辨研究。[14]尽管目前有研究发现幸福与慷慨大方、[15]自愿捐助[16]和其他类型的助人行为有关,[17]但仍缺乏有关伦理道德与主观幸福感关系的实证研究证据。

正如Kahneman&Krueger所言,经济学对主观幸福感的研究无论是规模上还是深度上都呈指数增长。[18]在经济学视角下,研究者们更多关注的是收入、失业、通货膨胀等宏观经济因素以及其他一些人口统计学因素和政治层面的因素对主观幸福感的影响。[19]仅在探讨收入与主观幸福感的关系上,研究者们就取得了许多有意义的结论,如Shields&Price、Lelkes对发达国家和发展中国家满意度与收入的回归分析显示,二者存在显著的正相关性,而且发展中国家的回归系数要高于发达国家。[1]田国强、杨立岩在解答“幸福——收入”之谜时,指出存在一个与非物质初始禀赋正相关的临界收入水平,当收入尚未达到这个临界水平之前,增加收入能够提高社会的幸福度;一旦达到或超过这个临界收入水平,增加收入反而会降低总体幸福水平,导致帕累托无效的配置结果。[20]王鹏发现收入差距对主观幸福感的影响呈倒U形,临界点位于基尼系数为0.4时。并且,随着收入差距的扩大,居住在城市、非农业户籍和受教育程度较高的居民,其幸福感更低。同时,居民自认为收入所得不合理也会显著降低其幸福感。[21]鲁元平、王韬的研究则发现,中国的收入不平等对居民的主观幸福感有显著的负面影响,而且它对农村居民和低收入者的负面影响要显著大于城市居民和高收入者。此外,收入不平等还会通过社会犯罪间接对居民幸福感产生负面影响。[22]而与早期认为只有相对收入与个体幸福有关的理论不同的是,Sacks et al.的研究发现绝对收入在决定幸福中起着重要的作用,幸福感随着收入的上升而增加,并且,不管是单一国家和年份的比较还是跨国比较,或是在对某个国家经济增长的持续关注下下来研究这一问题,均得到了一致的结果。研究还发现,富人比穷人报告更高的幸福感,并且,在富裕的国家,平均而言,人们也体验到了比贫穷国家人们更多的幸福感。同时,研究发现经济增长显然与幸福提升有关,且研究没有发现收入和幸福不再存在关联的饱和点。[23]但上述研究更多关注的是经济特征与主观幸福感在国家性质、城乡居民,穷人和富人上的差异,较少考虑不同世代的居民在经济特征与主观幸福感的关系上是否有所不同。

二、数据来源与变量选取

(一)数据来源

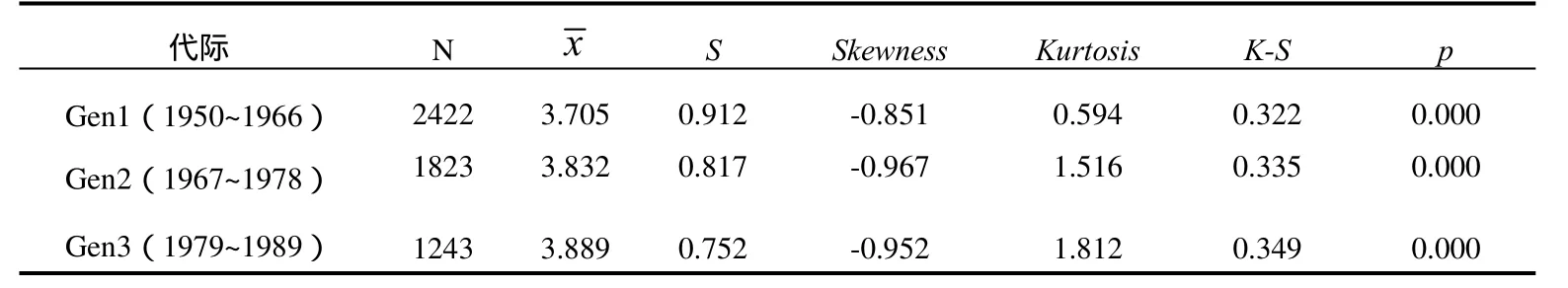

本文所使用的数据来源于中国人民大学社会学系与香港科技大学调查中心在全国开展的社会基本状况调查——中国综合社会调查数据(CGSS)。该调查始于2003年,目前已开展了5次,本文利用2010年度的调查数据。该调查覆盖到了全国31个省、自治区、直辖市,132个县(区),调查对象均为18岁以上、70岁以下人口。2010年共调查了城市居民11 826人,删除在主观幸福感得分中存在缺失值的样本后,最终有效样本中,出生于1950~1966年代的共计2 422人;出生在1967~1978年代的1 823人;出生在1979~1989年代的1 243人。

(二)变量选取

1.被解释变量

CGSS(2010)问卷通过询问被调查对象“总的来说,您认为您的生活是否幸福?”来测量其主观幸福感,被调查者需要在5点量尺中进行选择,其中1代表“很不幸福”,5代表“完全幸福”,这种单一题项的主观幸福感测量方法具有较高的效度和信度,[24]同样也是在幸福感研究中最常用的测量方法。[18]因此本文将其作为研究的被解释变量,根据被调查对象的选择分别进行1~5的整数赋值。

2.解释变量

从已有研究和社会现实可见,影响居民主观幸福感的因素大致可以分为三类:(1)人口统计变量,如个体的性别、年龄等;(2)客观因素,主要指个体的生活经历和所处的外部环境,如就业、身体状况、业余活动、社会阶层、家庭收入等;(3)主观因素,主要指个体的心理因素,包括观点态度、情感体验、伦理道德等。本文即从这三个方面选取可能影响城市居民主观幸福感的主要因素,以考察不同代际群体的主观幸福感在影响因素上是否存在差异。

在影响个体主观幸福感的人口统计变量中,最常被提及的是性别、年龄、宗教信仰、婚姻状态、受教育程度和个人收入等。按照常规的处理方法,本文将性别、宗教信仰视为虚变量。就年龄而言,不少文献同时考察了年龄和年龄的平方项[19][25][26],但考虑到两者之间可能存在严重的多重共线性问题,本研究仅将年龄变量考虑在内。婚姻被认为对主观幸福感存在影响,在分析中,本文引入了两个反应婚姻状态的虚变量——已婚状态和分居、离异或丧偶状态。同样,研究采用两个虚变量——初等教育和高等教育来表征个体的受教育程度。考虑到加入政党的影响,本文在模型中引入了政治面貌虚变量。

在探讨居民主观幸福感的影响因素时不能脱离个体生活的客观环境,个体的生活经历和所处的外部环境显然会影响到个体的幸福体验。本文选取了就业、健康状况、业余活动、社会阶层、医疗保险、养老保险、家庭收入和社会冲突来代表个体所处的客观环境。需要说明的是,个体的健康状况原本是可以通过客观评价获得相关数值的,但受制于现有的数据,本文只能选择个体对自身身体健康的主观评价作为个体身体状况的替代变量。此外,本文采用了三个虚变量——社交活动、休息放松和学习充电来表征被调查对象业余活动参与情况,若被调查对象在业余时间很少或从不参加上述三种类型的活动,其可能很难有高的幸福体验。我们同样采用三个变量表征被调查对象的社会阶层——个人社会阶层、社会阶层变迁和家庭社会阶层,为了更精确地描绘社会阶层对居民主观幸福感的影响,在测度个人社会阶层和家庭社会阶层时,本文沿用了CGSS(2010)问卷中被调查对象对其目前所处社会阶层和其14岁时家庭所处社会阶层从1(最底层)到10(最顶层)的等级判断。CGSS(2010)问卷中并未直接询问被调查对象对社会阶层变迁的判断,但询问了被调查对象对自身10年前所处社会阶层的判断,研究在此基础上,构建了社会阶层变迁变量(详见表1)。同样,本文选取了两个变量——家庭相对经济状况和家庭绝对收入,以准确刻画家庭经济状况对个体主观幸福感的影响。此外,虽然社会冲突具有正向功能,但人们更多的可能会把冲突与暴力、社会动荡联系起来,因此会觉得社会稳定性降低,缺乏安全感,因此人们对社会冲突的判断可能会对其主观幸福感产生影响,为此,研究引入了社会冲突变量。

近期的研究越来越重视影响主观幸福感的主观因素如人格、自尊、情绪等。考虑到数据的可得性,本研究仅选取了情绪状态、人际信任、公平感知、伦理道德四个因素。其中情绪变量为虚变量,若被调查对象时常感到沮丧和抑郁,可能很难体验到幸福。而人际交往是人们日常生活中无法避免的活动,作为一种广泛意义上和谐社会人际关系指标的普遍信任可能会对人们的主观幸福感产生影响。[19]而我国自古以来就有“不患寡而患不均”的公平理念,为此本文从两个方面来测量个体的公平感知,一是对社会公平的判断,另一方面则是对其收入公平的感知。需要强调的是,尽管有研究表明生活满意度(幸福感的认知因素)与一般公正观存在稳定的正相关关系,[27]但现有研究甚少考虑伦理道德对个体主观幸福感的影响。但以往的研究表明文化会影响甚至主宰人们的主观幸福感,[11]而伦理道德是中国传统文化中的核心。台湾学者Lu&Gilmour在对比中国欧美被试者时就发现中国文化中的辩证思维、责任感是影响中国人幸福感的重要因素,[28]曾红和郭斯萍也指出,在中国的传统文化中幸福感与道德感相连[29]。而我国哲学史上的三大主流——儒家、道家和佛家均推崇德福思想,将幸福与道德结合在一起。因此本文在主观幸福感的影响因素模型中引入了伦理道德变量,以被调查对象在CGSS(2010)问卷中7项与伦理行为有关的问题中的综合得分来表征被调查对象的伦理道德程度,研究预期居民的伦理道德将对其主观幸福感产生积极影响。表1列出了本研究中回归模型所包含的解释变量的定义及其描述性统计值。

表1 解释变量的定义及其在不同代际群体中的描述性统计

注:a:Ethical的表征方式是通过采用主成分法对CGSS(2010)中6 895名有效被调查对象在7项与伦理行为有关的问题回答数据综合分析得来。在进行主成分分析之前的数据适宜性检验表明该数据适宜做主成分分析(KOM值为0.841,巴特利特球形检验的卡方统计值的显著性为0.000)。根据碎石图中特征根的拐点,研究选取了2个主成分,累计贡献率达67.426%,基本上保留了原来7个问题的信息。以2个主成分所能解释方差的比例为权重,可构造出衡量被调查者伦理性的指标ethical=0.5015Z1+0.1728Z2,其中Zi为公因子值,Zi的权重值为各主成分的解释方差。数值越大表明被调查对象的伦理道德程度越高。

表2 不同代际居民主观幸福感的描述统计

三、结果与分析

(一)不同代际城市居民主观幸福感均值比较

从表2可见我国不同代际城市居民的主观幸福感的平均得分在3.705~3.889之间,接近4分(比较幸福),且不同代际群体的主观幸福感得分均呈现出显著的负偏态,可见居民们普遍持有较高的主观幸福感。由于不同代际群体的主观幸福感得分呈非正态分布,方差齐性检验的结果也表明不同代际群体之间方差非齐性(Levene值为61.750,p<0.01)。因此需采用非参数方法对不同代际群体间的主观幸福感均值进行差异显著性检验。Kruskal-Wallis检验的结果表明,不同代际群体间的主观幸福感存在显著差异(x2=34.322,p<0.01)。进一步采用Mann-Whitney检验对不同代际群体间的主观幸福感进行比较,并对P值采用Bonferroni法进行调整,结果发现出生于1950~1966年的居民在主观幸福感上,显著低于出生于1967~1978年代(z=-4.114,p<0.01)和1979~1989年代(z=-5.387,p<0.01)的居民。但出生于1967~1978年代和1979~1989年代的居民在主观幸福感上则无显著差异(z=-1.664,p>0.05)。

(二)不同代际城市居民主观幸福感影响因素的分组回归分析

在进行OLS分层回归分析之前,研究分别计算了不同代际群体中各变量间的相关系数矩阵,Spearman等级相关系数分析结果表明:在“社会主义建设一代”(1950~1966),性别(r=-0.014,p>0.05)和年龄(r=0.021,p>0.05)与主观幸福感不存在显著相关;在“文革一代”(1967~1978),性别(r=-0.022,p>0.05)、年龄(r=-0.031,p>0.05)和宗教信仰(r=0.021,p>0.05)与主观幸福感不存在显著相关;而在“改革开放一代”(1979~1989),宗教信仰(r=0.045,p>0.05)、政治面貌(r=0.044,p>0.05)、初等教育(r=-0.028,p>0.05)、失业(r=-0.009,p>0.05)、社交活动(r=-0.039,p>0.05)均与主观幸福感不存在显著相关。因此,这些变量将不会纳入后续的回归分析之中。

不同代际居民主观幸福感的影响因素回归分析结果如表3所示。以主观幸福感为因变量的分层回归分析共检验了三个模型:模型一(M1)仅包括了可能影响主观幸福感的人口统计变量,如性别、年龄、宗教、教育程度等;模型二(M2)则在模型一的基础上增加了影响居民主观幸福感的客观因素,如失业、健康程度、社交活动、社会冲突等变量;模型三(M3)则将可能影响居民主观幸福感的人口统计变量、客观因素和主观因素均包含在内。从表3中可见若仅考虑人口统计变量的影响(M1),对不同代际群体而言,模型均达到了统计上的显著水平,但调整后的R2均比较低当增加可能影响居民主观幸福感的客观因素之后,模型(M2)在保持显著性的同时(F1=23.321,p<0.01;F2=18.083,p<0.01;F3=9.304,p<0.01),解释的变异也明显提高同样,在增加了主观因素以后,对不同代际居民而言,模型(M3)仍然十分显著(F1=27.068,p<0.01;F2=18.108,p<0.01;F3=9.668,p<0.01),并且模型解释的变异也有了进一步提高可见对不同代际的城市居民而言,总体来看客观因素似乎有更高的解释力。

表3 不同代际居民主观幸福感影响因素的分层回归分析

进一步比较不同类型的影响因素对不同代际群体主观幸福感的影响可以发现:

就人口统计变量而言,对1950~1966年出生的居民而言,其主观幸福感更多地受宗教、收入和政治面貌的影响,对出生于这一时代的居民而言,信仰宗教能给他们带来心灵的慰藉,使他们坦然面对生活中的艰难困苦,因此信仰宗教的居民可能觉得更幸福;收入越高,他们的生活、养老更有保障,也会让他们觉得更加幸福;同样,作为“社会主义建设一代”的老中国共产党员,他们经历过建党建国的艰难岁月,也见证着祖国和民族不断走向繁荣富强,他们可能拥有更多的政治资本,或是能够享受到党更多的关心和照顾,因而主观幸福感比较强。而对1967~1978年出生的居民而言,他们的主观幸福感则更多地受婚姻和收入的影响,回归分析的结果表明,婚姻状态尤其是已婚状态对这一时期的居民主观幸福感有稳定的正向影响,其回归系数在三个回归模型中均十分显著。而分居、离异或丧偶则仅在模型三中存在显著的负向影响(β=-0.075,p<0.1),个人收入也仅在模型一中存在显著的正向影响(β=0.139,p<0.01)。这较为符合“文革一代”居民的实际情况,他们正处于人生最巅峰的时期,大多数人已成家立业,此时婚姻家庭的幸福美满对于他们而言,是衡量人生是否成功的标识之一,因此这一年龄阶段居民的主观幸福感,也更加容易受到婚姻状态的影响。对1979~1989年出生的居民而言,他们的主观幸福感则更多地受到年龄和已婚的影响,这两个变量的回归系数在三个模型中均保持着稳定的显著性。其中,年龄对“改革开放一代”的主观幸福感存在负向影响,这可能因为这一群体主要由八零后组成,对于八零后而言,他们开始走出象牙塔,踏入复杂而多变的社会,他们不再像学生时代那样无忧无虑,不再生活在家长和老师的庇护之下,职场的压力和现实的残酷在一定程度上会减少他们的主观幸福感。同样,这一时期的个体开始组建家庭,在事业上的成就尚未显露的时候,婚姻的幸福与否对他们而言十分重要,因此已婚状态对新生代居民的主观幸福感有着极其显著的正向影响。而性别仅在模型一中存在显著的负向影响(β=-0.089,p<0.05),女性较之男性有更高的主观幸福感,这可能是因为,男性在成家立业上的压力要高于女性,他们面临着结婚、生子、住房等一系列问题,这在一定程度上会减少他们对生活幸福的体验。此外,回归分析还发现高等教育在模型一中存在显著的正向影响(β=0.127,p<0.01),尽管在模型二和模型三中,这一系数仍然为正,但却未达到统计上的显著水平,这可能是因为受过高等教育的个体在自身修养、生活工作环境和个人收入等方面所能达到的水平更高,因此主观幸福感也越强。有趣的是,研究发现个人收入在模型二中存在显著的负向影响(β=-0.124,p<0.01),收入越高的新生代居民,反而主观幸福感越低,这在一定程度上表明“金钱不是万能的”。

从可能影响居民主观幸福感的客观因素分析,对1950~1966年出生的居民而言,其主观幸福感更多地受健康状况、个人社会阶层、家庭社会阶层、医疗保险、家庭相对经济状况和社会冲突的影响,上述影响因素在模型二和模型三中均有显著的回归系数。其中被调查对象觉得自己的身体越不健康,主观幸福感程度越低。被调查对象目前所处的个人社会阶层越高,越能让其觉得幸福;但有趣的是被调查对象14岁时家庭所处的社会阶层反而对其主观幸福感存在负面影响,家庭社会地位越高,主观幸福感反而更低。这可能是因为这一时期的居民经历过文化大革命等社会历史事件的洗礼,当时较高社会地位的家庭,反倒对他们有不利影响。享受了医疗保险的居民觉得更加的幸福,而家庭相对经济状态和社会冲突状况则对主观幸福感存在负向影响,认为自身家庭经济状态低于或远低于平均的居民觉得更不幸福,同样,对社会冲突程度评价越高的个体可能会由于缺乏安全感,因而会有较低的主观幸福感。此外在模型二中,个人社会地位变迁对这一时期的居民主观幸福感有正向影响(β=0.053,p<0.1),但其仅在0.1的统计水平上显著,并且在模型三中未达到显著水平。在模型三中,家庭绝对收入的标准化回归系数显著为正(β=0.073,p<0.05),但这一系数在模型二中则未达到统计显著性水平。对1967~1978年代出生的居民而言,其主观幸福感主要受健康状况、个人社会阶层、家庭相对经济状况和社会冲突的显著影响,从模型二和模型三中可见,与“社会主义建设一代”的居民一样,“文革一代”的居民觉得自己的身体越不健康,家庭相对经济状况越差,对社会冲突的感知越严重,主观幸福感程度越低;而较高的个人社会地位能够让他们有更强的主观幸福感。此外,研究发现,在业余时间很少休息放松的居民,其主观幸福感体验更低,其标准化回归系数在模型二中达到了显著水平(β=-0.059,p<0.05),同样在模型二中,家庭绝对收入也对主观幸福感存在显著正向影响(β=0.087,p<0.1),但这两个因素的标准化回归系数在模型三中均未达到显著水平。对1979~1989年代出生的被调查对象而言,健康状况、个人社会阶层、医疗保险、家庭总收入和社会冲突对居民的主观幸福感有显著的影响。认为自己身体越不健康,感受到社会冲突程度越严重的居民主观幸福感越低;而个人所处社会阶层越高,享有医疗保险,家庭绝对总收入越高的居民则觉得越幸福。此外,家庭相对经济状况越差,居民的主观幸福感体验越低,但这一回归系数仅在模型二中显著(β=-0.081,p<0.05)。

本文所选取的主观因素对不同代际城市居民主观幸福感的影响则表现得较为一致,从表3可见,除情绪状态以外,人际信任、社会公平、收入公平和伦理道德对不同代际群体的主观幸福感均有显著的正向影响,个体人际信任水平越高,公平感越强,越有伦理道德,越觉得幸福。回归分析的结果表明,抑郁、沮丧等消极情绪对“社会主义建设一代”(β=-0.090,p<0.01)和“改革开放一代”(β=-0.058,p<0.01)的居民均有显著的负向影响,但对“文革一代”而言,尽管标准化回归系数为负,但却未达到显著水平。可见,本文涉及的几种主观因素,比除健康状况、社会阶层和社会冲突以外的其他客观因素和人口统计因素,对居民主观幸福感有更强的影响。

除了上述得以证实的对不同代际城市居民主观幸福感存在影响的因素外,本文并未发现初等教育、失业、闲暇时参加社交活动和学习充电、拥有养老保险对不同代际城市居民存在显著影响。以往的研究认为受教育程度对个体主观幸福感的影响较为复杂,[25]受教育程度可能与主观幸福感存在正向关联,也可能呈现出“U”型或倒“U”型关系,同样两者之间也可能无显著关联。然而,让我们感到十分惊讶的是,本文未能够寻找到失业和主观幸福感的显著关联。目前剥夺理论、激励范式和财务应变方式是解释失业对主观幸福感影响的三种主要理论。[30]传统的剥夺理论认为失业是一个重大的心理应激事件,其会对个体的主观幸福感产生负面影响。激励理论则认为失业者的幸福感水平可能足够高才能鼓励他们积极有效地寻找一份新工作,重新进入劳动力市场。财务应变方式则强调失业期间的财政压力会给主观幸福感带来不利影响。很有可能在本研究的调查样本中,一部分居民会因为失业带来的负面心理或财政压力而感到不幸福,另一部分居民可能正是为了进一步尝试新的工作或寻找新的起点,而心甘情愿的暂时处于失业状态,对于这一部分的居民而言,失业对他们的主观幸福感可能没有影响甚至可能有正向影响,从而导致我们无法得出两者之前确切的关联。而闲暇时的社交活动或学习充电,一方面是一种积极向上的生活态度的表现,有助于实现个体自我价值的展现和增值,可能会对个体主观幸福感有积极的作用。但另一方面,中国人在社交中极为重视人情往来,“来而不往非礼也”,因此频繁的社交活动无论从精神还是物质上都会给人们带来较大的负担。同样,学习和充电也需要人们付出一定的时间和精力,其同样也可能成为人们繁忙工作之余的一种负担。正、负两种效应可能使得闲暇时的社交和学习充电对居民的主观幸福感的影响不显著。而养老保险之所以不像医疗保险一样对居民主观幸福感存在显著影响,原因可能是因为城市居民养老保险的覆盖面较广,并且养老保险要在达到退休年龄之后才能享受相应福利,因而可能使得居民较难从中体会到即时的幸福感。

(三)代际在三类影响因素和城市居民主观幸福感关系中的调节作用分析

从前面的分析可见,不同代际居民主观幸福感在决定因素上存在差异性。为了进一步厘清代际在各类影响因素对城市居民主观幸福感影响过程中的调节作用,研究使用回归法[31]对代际的调节作用加以检验。需要说明的是,为了避免分析过于庞杂,本文将根据影响因素的类型,分类检验代际的调节作用,以挖掘受代际影响最为显著的城市居民主观幸福感决定因素。

以主观幸福感为因变量的分层回归分析共检验了三个模型:模型一(M1-1,M2-1,M3-1)仅包括了可能影响主观幸福感的某类影响因素;模型二(M1-2,M2-2,M3-2)则在模型一的基础上增加了代际变量(Gen2,Gen3),Gen2和Gen3均为虚变量,Gen2为1时代表出生于1967~1978年代的城市居民,Gen3为1代表着出生于1979~1989年代的城市居民,若Gen2和Gen3均为0则代表着出生于1950~1966代的城市居民;模型三(M1-3,M2-3,M3-3)则引入了代际调节变量和自变量的乘积项。

在考察代际在人口统计变量和城市居民主观幸福感之间的调节作用时,当仅考虑人口统计变量的影响时,模型(M1-1)达到了统计上的显著水平,但是调整后的R2比较低当增加代际因素之后,模型(M1-2)虽继续保持了统计上的显著性(F1-2=31.125,p<0.01),但调整后的R2仍比较低模型解释的变异也未明显提高同样,在增加了代际和各人口统计变量的乘积项后,模型(M1-3)仍保持显著,但解释力较低(F1-3=14.153,p<0.01),此时模型解释的变异却有了进一步提高进一步考察三个模型中的标准化回归系数可见,性别、宗教、婚姻状态、收入和政治面貌等人口统计变量对城市居民的主观幸福感有稳定的影响。其中,性别对城市居民的主观幸福有显著的负向影响,女性居民感到更为幸福,这也与前述单独对“改革开放一代”影响因素的研究发现一致。宗教、已婚状态、个人收入和政治面貌均对城市居民的主观幸福感存在显著的正向影响,信仰宗教者、已婚人士、个人收入较高、政治面貌为中国共产党员的城市居民觉得更为幸福。模型二(M1-2)和模型三(M1-2)中代际变量Gen3对城市居民的主观幸福感均有显著影响,但其方向在两个模型中却恰恰相反(β1=0.072,p<0.1;β2=-0.337,p<0.05),在模型二中“改革开放一代”比“社会主义建设一代”和“文革一代”居民有更强的主观幸福感,但这一情形在模型三中出现了反转,当考虑各类人口统计变量和代际的交互作用时,“改革开放一代”的主观幸福感反而低于“社会主义建设一代”和“文革一代”。模型三(M1-3)主要检验了代际的调节作用,从回归分析的结果可见,代际在年龄、个人收入对城市居民主观幸福感的影响中,调节效应显著。在“文革一代”和“改革开放一代”中,尤其是“改革开放一代”,随着年龄的增长,居民的主观幸福感均有下降的趋势,但在“社会主义建设一代”随着年龄的增长,居民的主观幸福感则呈现出上升的趋势,这是否意味着年龄与居民主观幸福感的关系,可能呈现出一种非对称的U型关系。同样在考虑代际因素后,在“文革一代”和“改革开放一代”中,随着收入的增长,居民的主观幸福感均呈现出下降的趋势,但在“社会主义建设一代”随着收入的增长,居民的主观幸福感则呈现出上升的趋势。可见关于收入和主观幸福感的“Easterlin悖论”在出生于1967~1989年代的中国城市居民中再次得到了证实,但对于出生于1949~1966年代的居民,可能由于他们的个人收入与另外两个代际相比要偏低一些(参见表1),当收入处于较低水平时,收入的增加对主观幸福感有正向的影响,因此对“社会主义建设一代而言”,收入的提高能够带来幸福感的提升。

当考察代际在客观因素和城市居民主观幸福感之间的调节作用时,当仅考虑客观因素的影响时,模型(M2-1)达到了统计上的显著水平,调整后的 R2也较高当增加代际因素之后,模型(M2-2)虽继续保持了统计上的显著性(F2-2=362.202,p<0.01),但模型解释的变异并无显著变化同样,在增加了代际和各客观因素的乘积项以后,虽然模型(M3-3)仍保持了显著,但是模型解释的变异仍然没有显著提高可见代际在客观因素和城市居民在主观幸福感之间并没有起到显著的调节作用。这可能是因为,客观因素大多是由客观环境、个体的生活经历和所处的外部环境组成的,而这些因素对个体主观幸福感的影响可能较为趋同。糟糕的健康状况,业余时间很少休息放松,较低的家庭相对经济状况和社会冲突程度均对城市居民的主观幸福感有显著的负向作用,而高的个人社会地位,社会地位的正向变迁、享受医疗保险和高的家庭收入均对居民的主观幸福感有显著的正向作用。上述各影响因素在三个模型中均有稳定的影响。在模型二中(M2-2)代际变量Gen3对城市居民的主观幸福虽有显著的正向影响(β=0.010,p<0.01),成长于“改革开放一代”的居民比“社会主义建设一代”和“文革一代”的居民有更强的主观幸福感,但在模型三(M2-3)中这一系数虽然为正,但未达到统计上的显著性水平(β=0.003,p>0.05)。从模型三中可见,代际变量Gen2在健康状况、个人现有社会阶层和个人家庭阶层对城市居民主观幸福感的影响中起调节作用,相比于另外两个世代而言,健康状况和个人社会阶层对出生于“文革一代”的居民的负向影响要略小一些,但家庭社会阶层则有更为显著的正向影响。尽管我们在前文已证明了糟糕的健康状况对所有代际城市居民的主观幸福感均有显著的负向作用,但这一影响对“文革一代”的居民而言,程度更高。有意思的是,在单独考察家庭社会阶层的对各代际城市居民主观幸福感的影响时,研究发现家庭社会阶层对处于“社会主义建设一代”的居民有显著的负向影响,就“文革一代”而言,回归系数为正,但未达到显著水平。但当考虑代际变量Gen2的调节作用时,回归分析的结果却发现相比于另外两个世代,“文革一代”居民的家庭社会阶层对这一代城市居民的主观幸福感有更为显著的正向影响。

在单独考察代际在主观因素和城市居民主观幸福感之间的调节作用时,当仅考虑主观因素的影响时,模型(M3-1)达到了统计上的显著水平,并且有较高的解释力当增加代际因素之后,模型(M3-2)仍继续保持了统计上的显著性(F3-2=140.936,p<0.01),且模型解释的变异也得到了显著的提高同样,在增加了代际和各主观因素变量的乘积项后,模型(M3-3)仍保持显著(F3-3=59.804,p<0.01),且模型解释的变异有了进一步提高对三个模型中的标准化回归系数进行分析可见,各主观因素对城市居民主观幸福感的影响,与前文对各代际城市居民主观幸福感影响因素所得分析结果有高度的一致性,情绪状态对城市居民主观幸福感有显著的负向影响,而人际信任、社会公平、收入公平和伦理道德对居民的主观幸福感则均有显著的正向影响。同时模型(M3-2)表明,代际变量Gen2和Gen3均对城市居民的主观幸福感有显著的正向影响,在仅考虑主观因素的影响时,“文革一代”和“改革开放一代”比“社会主义建设一代”的居民有更高程度的主观幸福感,这也与对不同代际城市居民主观幸福感均值比较的结果一致。进一步分析代际在各主观因素和城市居民主观幸福感之间的调节作用可见,代际变量Gen2与情绪状态变量乘积项的回归系数显著为正(β=0.043,p<0.01),这意味着,相对于“文革一代”,“改革开放一代”和“社会主义建设一代”城市居民的主观幸福感受消极情绪状态的影响更大。此外,回归分析的结果表明,代际变量Gen2、Gen3与社会公平感知变量乘积项的回归系数显著为负(β Gen2=-0.047,p<0.01;βGen3=-0.042,p<0.01),这表明,相较于“文革一代”和“改革开放一代”,社会公平感知对“社会主义建设一代”居民的主观幸福感有着更为显著的影响。

四、结论和政策启示

幸福是人们对自身生活满意程度的主观体验,受个人特征及其所处的社会历史环境的影响。不同代际群体成长于不同的社会文化背景之下,在成长过程中受相同重大历史事件和社会文化环境影响,基于自身所处时代形成了世界观、人生观和价值观,因而也有着不同的幸福观。本文以CGSS(2010)中的城市居民数据为样本,考察了不同代际的中国城市居民主观幸福感及其影响因素。研究发现:(1)中国城市居民的主观幸福感存在代际差异,出生于1950~1966年的城市居民在主观幸福感上,显著低于出生于1967~1978年和1979~1989年的城市居民;(2)出生于1950~1966年城市居民的主观幸福感与人口统计因素中的宗教、收入和政治面貌,客观因素中的健康状况、个人社会阶层、家庭社会阶层、医疗保险、家庭相对经济状况和社会冲突,主观因素中的情绪状态、人际信任、社会公平、收入公平和伦理道德存在显著关联;(3)出生于1967~1978年城市居民的主观幸福感与人口统计因素中的婚姻和收入,客观因素中的健康状况、个人社会阶层、家庭相对经济状况和社会冲突,主观因素中的人际信任、社会公平、收入公平和伦理道德存在显著关联;(4)出生于1979~1989年的城市居民的主观幸福感与人口统计因素中的年龄和已婚状态,客观因素中的健康状况、个人社会阶层、医疗保险、家庭总收入和社会冲突,主观因素中的情绪状态、人际信任、社会公平、收入公平和伦理道德存在显著关联;(5)代际调节着年龄、个人收入、健康状况、个人社会地位、家庭社会地位、情绪状态和社会公平对城市居民主观幸福感的影响。

本文的实证研究结果可为政策制定提供若干启示:首先,本文的分析结果表明,“社会主义建设一代”城市居民的主观幸福感要显著低于“文革一代”和“改革开放一代”。而“社会主义建设一代”目前正在逐渐步入老年人群体,对于他们而言,生理变化、经济地位的变化和社会角色的转变,往往容易造成适应危机。那么随着我国人口老龄化速度的加快,如何提高这一代际群体居民的主观幸福感已成为政策制定者必须高度重视的民生问题。本文的研究结果表明,“社会主义建设一代”的城市居民的主观幸福感受宗教、收入、政治面貌、健康状况、个人社会阶层、家庭社会阶层、医疗保险、家庭相对经济状况、社会冲突、情绪状态、人际信任、社会公平、收入公平和伦理道德的显著影响,那么相关部门就可以通过提高这一代际群体居民的身体和心理健康水平,给予其更多的社会保障,平滑其收入状况,缩小其收入的不平等,开展同辈群体互助等相关政策提高其幸福感知。其次,本研究认为不同代际城市居民主观幸福感在影响因素上存在差异,这就意味着相关部门在制定政策时应该更加注重政策的针对性和倾斜性,要考虑到代际对政策实施效果的可能影响。以收入为例,从十八大报告提出深化收入分配制度改革,到《关于深化收入分配制度改革的若干意见》出台,再到2013年政府工作报告强调有效解决收入分配领域中存在的问题,我国收入分配改革正稳步推进。但本研究发现收入对城市居民主观幸福感的影响具有代际差异性,对“社会主义建设一代”而言,金钱能够增加幸福感,但对“文革一代”和“改革开放一代”而言,金钱却不是万能的。那么相关部门在出台收入分配政策和改革措施时,便可以考虑适当将收入分配的比重向即将退出工作岗位的“社会主义建设一代”倾斜,对于这一群体而言,收入增长对其幸福感的提升有更大的边际效用。最后,十八大报告将全面提高公民道德素质作为社会主义道德建设的基本任务,要求推进公民道德建设工程,培育知荣辱、讲正气、作奉献、促和谐的良好风尚。目前关于公民道德建设工程的宣传教育,大多从国家和社会建设的需要出发,却甚少告知公民自身能从中得到多少助益。本文证明了伦理道德对不同代际的城市居民主观幸福感均存在显著的正向影响,这在一定程度上表明,对自身道德伦理的培养和提高能够极大地增强自身的幸福体验,那么今后有关部门在宣传教育的时候,可以更多的从公民自身角度出发,这样才可能最大限度地调动公民参与相关活动的积极性。

[1]中国城市生活质量研究中心.中国经济发展中的两个反差—中国30个城市生活质量调查报告[J].经济学动态,2011(7):3-14.

[2]Kupperschmidt,B.R..Multigeneration employees:Strategies for effective management[J].Health Care Manager,2000(1):65–76.

[3]Ralston D.A.,Egri C.P.,Stewart S.,Terpstra R.H.and Kaicheng,Y..Doing business in the 21st century with the new generation of Chinese managers:A study of generational shifts in work values in China[J].Journal of International Business Studies,1999(2):415-428.

[4]陈坚,连榕.代际工作价值观发展的研究述评[J].心理科学进展,2011(11):1692-1701.

[5]Diener E.,Suh E.M.,Lucas R.E.,et al..Subjective well-being:Three decades of progress[J].Psychological Bulletin,1999(2):276-302.

[6]邢占军,金瑜.城市居民婚姻状况与主观幸福感关系的初步研究[J].心理科学,2003(6):1056-1059.

[7]邢占军,张羽.社会支持与主观幸福感关系研究[J].社会科学研究,2007(6):9-14.

[8]Morgan M.L.,Vera E.M.,Gonzales R.R.,et al..Subjective well-being in urban adolescents:interpersonal,individual,and community influences[J].Youth&Society,2011(2):609–634.

[9]胡洪曙,鲁元平.收入不平等、健康与老年人主观幸福感—来自中国老龄化背景下的经验证据[J].中国软科学,2012,(11):41-56.

[10]罗楚亮.城乡分割、就业状况与主观幸福感差异[J].经济学,2006(3):817-840.

[11]Rice T.W.and Steele B.J..Subjective Well-Being and Culture Across Time and Space[J].Journal Of Cross-Cultural Psychology,2004(6):633-647.

[12]肖少北,袁晓琳.主观幸福感研究综述[J].国际精神病杂志,2010(2):119-122.

[13]Soto C.J.and Luhmann M..Who can buy happiness?personality traits moderate the effects of stable income differences and income fluctuations on life satisfaction[J].Social Psychological and Personality Science,2013(1):46-53.

[14]张平,文启湘.论幸福经济学的伦理价值测度[J].求索,008(5):98-100.

[15]Konow J.,Early J..The hedonistic paradox:Ishomo economicus happier?[J].Journal of Public Economics,2008(1-2):1-33.

[16]Meier S.,Stutzer,A..Is volunteering rewarding in itself?[J].Economica,2008,75(297):39-59.

[17]Benson,P.L.,et al..Intrapersonal correlates of nonspontaneous helping behavior[J].Journal of Social Psychology,1980,110(1):87-95.

[18]Kahneman, D., Krueger,A.B..Developments in the measurement of subjective well-being[J].Journal of Economic Perspectives,2006(1):3-24.

[19]何立华,金江.谁是幸福的?—个体特征、外部环境与主观幸福感[J].经济评论,2011(5):30-38.

[20]田国强,杨立岩.对“幸福—收入之谜”的一个解答[J].经济研究,2006(11):4-15.

[21]王鹏.收入差距对中国居民主观幸福感的影响分析—基于中国综合社会调查数据的实证研究[J].中国人口科学,2011(3):93-101,112.

[22]鲁元平,王韬.收入不平等、社会犯罪与国民幸福感—来自中国的经验证据[J].经济学,2011(4):1437-1457.

[23]Sacks D.W.,Stevenson B.,Wolfers J..The new stylized facts about income and subjective well-being[J].Emotion,2012(6):1181-1187.

[24]Veenhoven,R..Developments in Satisfaction Research[J].Social Indicators Research,1996(37):1-46.

[25]Dolan P.,Peasgood T.,White M..Do we really know what makes us happy?A review of the economic literature on the factors associated with subjective well-being[J].Journal of Economic Psychology,2008(29):94-122.

[26]Van Landeghem B...A test for convexity of human well-being overthe lifecycle:Longitudinalevidence from a 20-year panel[J].Journal of Economic Behavior and Organization,2012(2):571-585.

[27]吴胜涛,王力,周明洁等.灾区民众的公正观与幸福感及其与非灾区的比较[J].心理科学进展,2009(3):579-587.

[28]Lu L.,& GilmourR..Culture and conceptions of happiness:Individualoriented and socialoriented SWB[J].Journal of Happiness Studies,2004(5):269-291.

[29]曾红,郭斯萍.“乐”—中国人的主观幸福感与传统文化中的幸福观[J].心理学报,2012(7):986-994.

[30]ErvastiH.,Venetoklis T..Unemploymentand Subjective Well-being An empirical test of deprivation theory,incentive paradigm and financial strain approach[J].Acta Sociologica,2010(2):119–138.

[31]陈晓萍,徐淑英,樊景立.组织与管理研究的实证方法[M].北京:北京大学出版社,2008:320-322.