在岛屿拍电影

2014-07-09井观天

井观天

新西兰是一个岛国。像他们的母邦一样,岛国的人有岛国特有的矜持、克制与爆发,就像新西兰名片《钢琴课》中的女主角一样,沉默无言的人内心往往并不平静,他们体内有躁动着的火山。

无论从观影还是电影拍摄的角度来看,新西兰电影都可谓是历史悠久。最早的电影放映在1896年,基本上跟最早的电影放映同步;最早的一批新西兰电影是阿尔弗雷德·怀特豪斯1898年到1900年之间拍摄的。在世界电影史上,这也绝非滞后,虽然远离电影的起源地,新西兰在电影上可说不落人后。

但这些早期电影很多目前都遗失了,很大一部分原因在于,这些影片所用的是不稳定的硝酸盐胶片。还好,电影爱好者和研究者及时意识到了问题,他们发起了“最后影片搜寻”运动,寻找那些近乎消失、仅存于世的拷贝,数年间,他们在全世界范围内找到了7000多部胶片。这些胶片目前基本保存在电影批评家和历史学家乔纳森·丹尼斯创建的“新西兰电影档案馆”。除了保存和修复,档案馆也做电影放映,以期让更多人观看、发现这些早期电影。

新西兰电影其实很难界定,因为新西兰最早的唱片是梅利耶的兄弟伽斯通·梅利耶斯1913年从美国前往拍摄的,当时他们兄弟的电影公司遇到了财政问题,亟需一些异国情调的新片来挽救自己,他当时拍摄了一些跟毛利人和土著传说相关的电影。《西莫奈阿》就是在故事发生的国土拍摄的传说故事:传说图塔奈凯住在罗托鲁阿湖的莫考亚岛上,一天晚上他和他的朋友提基吹奏起了音乐,乐声飘过湖面,迷倒了出身高贵的少女西莫奈阿;后来图塔奈凯带着他的人民渡水来到岸上,在那里碰到了西莫奈阿,两人一见钟情;图塔奈凯被迫带着他的人返回莫考亚岛,但两人相约晚上以音乐为暗号相见;可是西莫奈阿的族人发现了他们的秘密,藏起了所有的独木舟;西莫奈阿情急之下用六个葫芦渡过了罗托鲁阿湖,来到莫考亚岛,她在一眼温泉里洗濯自己,恢复体力;这时图塔奈凯派人到温泉那里取水,西莫奈阿请求喝水,之后她砸碎了葫芦;来人回去向图塔奈凯禀报,图塔奈凯让他带上另一个葫芦去取水,西莫奈阿再次要求喝水,之后又砸碎了葫芦,一次又一次,直到所有的葫芦都被砸碎了;这时愤怒的图塔奈凯亲自去池水那里一探究竟,等他看到他的爱人正在水边,喜悦的他上前抱起西莫奈阿;之后两人就永远快乐地生活在一起。

很可惜,现实并不像传说那么美好,潮湿的水气当时就损坏了伽斯通·梅利耶斯的一部分拷贝,一百年的时间又让我们失去了所有其他拷贝的踪迹,也许以后我们可以找到某些拷贝,就像是前两年马丁·斯科西斯向乔治·梅利耶斯致敬的《雨果》一片中的神气故事一样,但目前我们只能满足于这个美丽的传说。不仅伽斯通·梅利耶斯的《西莫奈阿》不复存在,就连一年后(1914年)由新西兰本土演员和导演乔治·塔尔拍摄的同名电影也湮灭为历史的尘埃。

有很多人认为,乔治·塔尔这部《西莫奈阿》才是新西兰第一部长片,这其实是界定新西兰电影永恒的困境,究竟我们该按电影公司还是导演还是拍摄地或者后期处理地来决定电影的从属?又或应该按照电影的主题来决定?1913年的《西莫奈阿》一片,如果按照导演国籍,应该算是法国电影,如果按照制作公司或后期制作地点,应该算是美国片,如果按照拍摄地和主题来算,又绝对是新西兰影片。这绝非可以一笑置之的小问题,新西兰电影中的“本土”与“外来”处于永恒的争执之中,又因此达到了一种平衡,如何界定一部电影是不是新西兰电影,这决定了新西兰电影的范围以及新西兰电影史的写法。

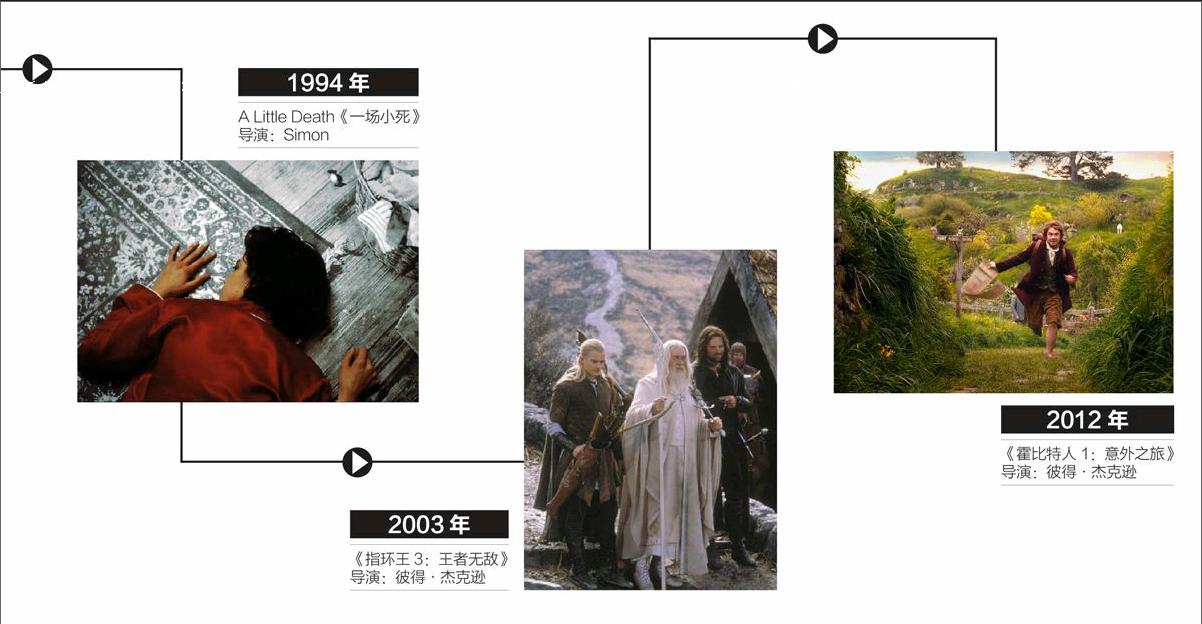

对于这个问题,权威的“新西兰电影委员会”是这么说的:影片题材,拍摄地点;导演、编剧、作曲、演员等人员的国籍或居住地,电影拍摄的资金来源;制作等技术设备的所有权;上述所有因素必须都是新西兰的,一部电影才算是“新西兰电影”。但这个标准太过严苛,如果按照这个标准,不仅历史上很多电影都无法算是新西兰电影,近年来一些非常重要的电影也难以算作新西兰电影。比如,全球大受追捧的《指环王》以及《霍比特人》系列,导演彼得·杰克逊是新西兰人,拍摄也是在新西兰,但投资等方面又是美国公司,主题更与新西兰无关;又如《阿凡达》,导演卡梅隆是加拿大人,拍摄部分是在中国,后期制作却是在新西兰,至于主题,又是一个莫须有之地,这样的影片能不能算是新西兰电影?这些标准在新西兰有许多争议,我个人觉得,不妨放宽标准,以上标准,如果要求全部满足,在电影市场越来越国际化的今天,恐怕符合标准的“新西兰电影”会少上很多,不妨把“全部符合”改为“只要有一项符合”,即可算作新西兰影片。

当然,其实我很理解“新西兰电影委员会”的苦衷,近年来新西兰电影高速发展,彼得·杰克逊可谓是新西兰电影的有力推手,许多电影制作工作人员受到了良好训练,一些后期制作公司甚至发展成为全球顶级的工作室,《阿凡达》的后期制作在新西兰完成,即为明证。但这样的发展对新西兰电影来说有点像是一把双刃剑,一方面,本土的电影人才有了良好的发展,另一方面来说,很多演员和技术人员都因此获得机会到美国等电影大国去发展,人才流失是个问题,而且本土的电影工作人员对工资的预期也越来越高,国际资本让本土导演越来越难拍摄影片,费用越来越高,本来可以低价完成的制作,现在越来越像是不可能的任务。但另一些导演有另外的意见,他们觉得国际资本的进入并非坏事,过去要找好的制作人员很难,现在则有更多选择,因为竞争,费用也更低。究竟利弊如何,也许再过一二十年,我们回头看看才能看清。

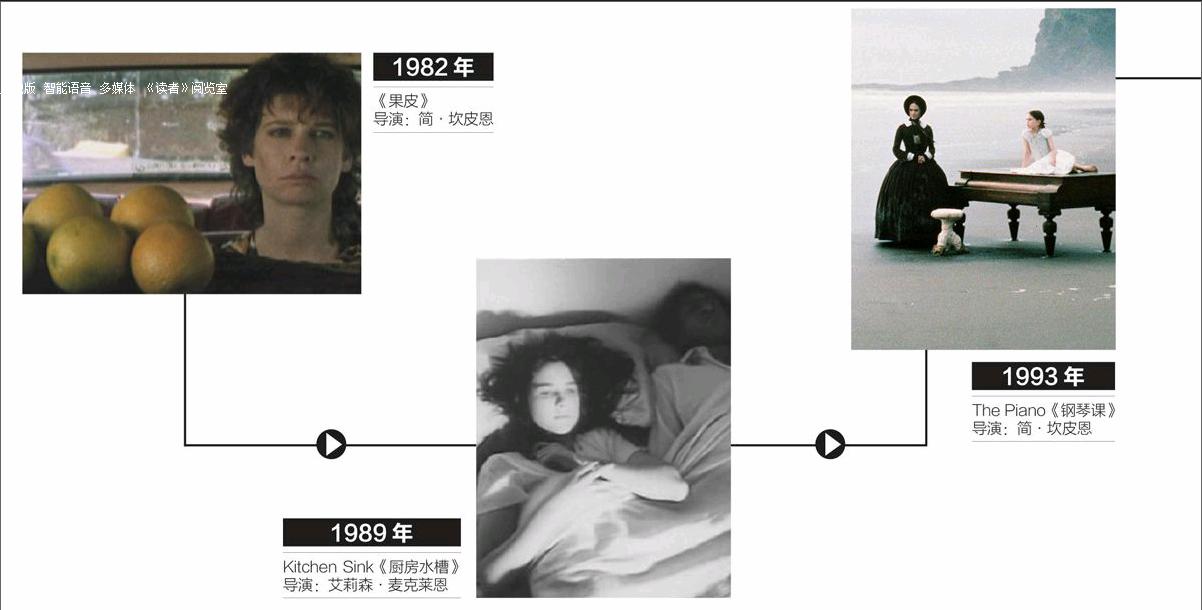

除了这些更为商业性的电影,新西兰也有不少“艺术电影”。其实新西兰整个国家也不大,电影圈就是那些人,“商业”和“艺术”的分野不像在某些国家那么大。就像简·坎皮恩的《钢琴课》,既得到了奥斯卡金像奖的最佳影片提名,也获得了戛纳的金棕榈大奖,可谓是同时受到商业和艺术两边最高奖项的青睐。坎皮恩其实得过两次金棕榈奖,除了1993年以《钢琴课》获得的最佳影片大奖,1986年她还获得过最佳短片奖,靠的是她1982年拍摄的第一部影片《果皮》。

这就不能不说说新西兰电影短片高速发展的时期。上个世纪80年代末到90年代初的这段时间,新西兰电影涌现出很多优秀短片:DonMcGlashan 的The Lounge Bar像是一部非常有趣的MV,艾莉森·麦克利恩的Kitchen Sink(《厨房水槽》),Simon Perkins 的A Little Death(《一场小死》)处理了同性恋问题,Simon Baré的《生命之水》情节怪异又让人揪心,可谓是对景观社会的反讽之作。Sima Urale的O Tamaiti(《孩子们》),赢得了1996年的威尼斯电影节最佳短片银狮奖;另一部儿童题材的短片,Taika Waititi的Two Cars, One Night(《两车,一夜》)获得了学院奖最佳短片的提名。

麦克利恩的《厨房水槽》获得了1989年的金棕榈最佳短片奖,讲的是一个女人清扫厨房水槽发现下水口有根毛发,她伸手去拔,却越拔越长,拔出一个像是人脸的恐怖事物,她把它放在浴缸里清洗,结果泡发成一个浑身毛发的男人,她用剃刀刮掉黑毛,显露出一个英俊的男子,她把这个不呼吸也不说话的男人摆在床上,和自己共眠,最后这个男子醒来,她恐惧中抓起了刀,却被对方夺去扔掉,最终他们开始接吻,可是这时,她又在对方脖子后方摸到一根细毛,她又开始拔这根毛,越拔越长,男子开始嚎叫。我觉得,这部短片的主题其实和《钢琴课》很类似,讲的是女人的欲望。女人的欲望是一种歇斯底里,女人欲望的是女人自己为自己建构的欲望对象,这一点,两位女性导演比男人们更加清楚。