马尔尼菲青霉菌致播散性血流感染1例报道

2014-07-07李静梅游学华王智华张扬丽

李静梅,游学华,王智华,张扬丽

(福建省南平市解放军第九二医院检验科,福建 南平 353000)

马尔尼菲青霉菌致播散性血流感染1例报道

李静梅,游学华,王智华,张扬丽

(福建省南平市解放军第九二医院检验科,福建 南平 353000)

马尔尼菲青霉素;播散型感染;血培养

青霉菌属中马尔尼菲青霉菌(penicllium marneffei,PM)是唯一能使人类致病的的双相型真菌[1],最初从中华竹鼠肝脏中分离出,可感染人类引起皮肤结节、皮下脓肿及网状内皮系统感染,是我国南方和东南亚地区艾滋病患者常见的机会感染菌[2]。2013年 3月我院从一患者血液中分离出马尔尼菲青霉菌一株,现报道如下。

1 病例摘要

患者,男,20岁。于2013年3月住进我院呼吸内科,患者在入院2个月前无明显诱因出现阵发性咳嗽,全身乏力,伴夜间盗汗,咳嗽夜间加重。入我院前曾就诊于其它医院门诊部,查胸部 CT:两肺上叶及右肺中叶班片结节影。按抗炎、祛痰止咳给予治疗,患者胸闷、咳嗽症状无明显改善。而后无明显诱因出现高热(最高体温40.3℃),伴胸闷症状加剧。遂后就诊于我院,门诊拟“肺结核?”收入呼吸内科。入院查体:体温37.4℃,消瘦体型,全身浅表淋巴结未触及肿大,双肺呼吸音粗,未闻及干湿啰音。B超提示:(1)脾肿大;(2)肝、胆、双肾、双侧输尿管和膀胱未见异常。心电图:(1)窦性心律;(2)完全性右束支传导阻滞。血液检查:血常规 WBC 10×109/L,N 90.24%;血沉 44 mm·h-1;ALT 61.2 U·L-1,CRP 76.7 mg·L-1。其余结果未见异常。进一步检查:结核抗体阴性、PPD试验阴性、乙肝两对半全阴性。拟诊:肺结核合并感染。按抗结核、抗炎及激素治疗。治疗数日症状未见明显改善,患者仍出现反复畏寒、发热。治疗中监测生化指标:ALT虽无明显升高,但出现“酶胆分离”现象,提示肝功能进一步恶化,且血象检验血小板持续减低。在我院治疗中,患者抽血送检了 3次血培养,送检 48 ~72 h后出现阳性报警,经鉴定血液感染菌为马尔尼菲青霉菌。我院实验室艾滋病初筛试验采用酶联免疫吸附试验(ELISA),结果回报提示:HIV初筛试验(阳性),确证试验由市预防控制中心检测,采用免疫印迹法(Western blot),回报结果 HIV抗体阳性。因感染一直无法控制,患者最终可能因感染得不到控制导致全身衰竭、感染性休克死亡。我院治疗条件有限,建议患者转至上级医院进一步治疗。

2 鉴定结果

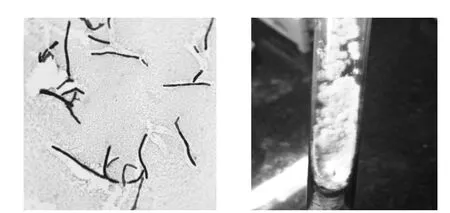

3次血培养为连续3 d抽血送检,本实验室采用梅里埃需氧血培养瓶,检测仪器为梅里埃公司的“BACT60血培养鉴定仪”。3份血培养标本均于送检后 48~72 h出现阳性报警,涂片染色后镜检可见大量真菌孢子,呈腊肠样,分生孢子光滑,有明显的孢间连体。涂片镜检将血标本转种于哥伦比亚平板和沙保罗琼脂,分别置于37℃和25℃培养箱培养。37℃培养24 h后呈现酵母样菌落,菌落呈淡灰褐色。25℃培养24 h后呈现真菌样菌落,初呈绒毛状、灰白色腊肠样菌落,48~72 h后产生酒红色素。根据镜检结果、双相性生长、25℃培养产生酒红色色素等特点,可以鉴定此菌为马尔尼菲青霉菌。见图1。

图1 马尔尼菲青霉镜下及菌落特征

3 讨论

从临床标本中分离出马尔尼菲青霉菌是确诊马尔尼菲青霉菌病(PSM)的重要依据。马尔尼菲青霉菌为一种机会感染菌,在免疫功能正常人群中发病率极低而且病灶较局限,而在免疫功能缺陷人群中尤其是艾滋病(AIDS)患者的发病率显著增高[3]。有研究显示,PSM在近年来已成为我国两广、云南、福建等多个省份 AIDS患者主要的机会性感染菌,且呈现出由南向北扩散的趋势,在上海、北京及四川等地区还有散在病例报道[4-6]。随着国内 AIDS发病率的增加,马尔尼菲青霉菌感染病例也随之增多,故现把马尔尼菲青霉菌感染作为艾滋病诊断的一个重要线索,确诊马尔尼菲青霉菌感染时应警惕是否存在艾滋病[7]。

免疫受损的宿主感染此菌容易引起播散性感染,称为马尔尼菲青霉菌病,AIDS患者由于 CD4+T细胞受损导致免疫功能低下,而成为感染马尔尼菲青霉菌的高发人群[8]。该病的诊断主要是根据宿主因素、临床表现、胸部影像学、病原学和病理检查确定[9]。马尔尼菲青霉菌主要侵犯患者肺脏及单核吞噬系统,根据宿主感染后的免疫状况不同表现为局限性或播散性感染,甚至累及多个脏器[10]。由于 PSM临床表现的特异性,且临床较少见,多数医务人员对其认识不足,容易出现漏诊和误诊。其影像学特点的不显著,故在合并肺部感染时容易与肺结核、细菌性肺炎或真菌性肺炎等肺部疾病在鉴别诊断时产生混淆。PSM病情发展快,如未及时治疗则病死率较高。腹膜刺激征、呼吸困难、白细胞增高、肌酐上升为 AIDS合并 PSM死亡的主要危险因素。有研究资料证明及时、足量、有效的抗真菌治疗可使 PSM获得长期缓解或治愈[3]。早发现、早治疗是疾病取得良好预后的关键,作为临床医生应认识到血培养的重要性,对发热患者应及早抽取血培养,多次、多套送检,以提高阳性检出率。因马尔尼菲青霉生长条件的特殊性,应当适当延长培养时间,以免漏检。建议临床抽取血培养的同时一同抽取骨髓标本进行培养,以提高阳性率。作为一名临床微生物检验人员,应深刻认识到及时提供血培养阳性结果对临床重症感染能够得到及时有效控制的重要性。一旦发现血培养阳性报警应及时处理,严格执行三级报告制度,积极主动配合临床的诊治。

[1] 蒙江明,张云辉,胡小翠,等.艾滋病并发马尔尼菲青霉病40例死亡病例特点分析[J].医学研究杂志,2011,40(8):61-63.

[2] 周庭银.临床微生物学诊断与图解[M].2版.上海:上海科学技术出版社,2007:338-339.

[3] 王文文,潘明安.艾滋病合并马尔尼菲青霉菌感染19例临床研究[J].中国当代医药,2012,19(28):19-20.

[4] 周国强,肖 刚,王 敏.艾滋病合并马尔尼菲青霉菌病33例临床研究[J].中国感染控制杂志,2012,11(6):413-416.

[5] 高 飞,刘 敬,曹 萍.HIV感染继发马尔尼菲青霉病[J].临床皮肤科杂志,2012,41(8):516-516.

[6] 王慧珠,田敬华,李 敏,等.HIV阳性患者血培养法分离马尔尼菲青霉菌[J].中国皮肤性病学杂志,2011,25(6):478-479,489.

[7] 谢 宁.3905例艾滋病患者血培养病原菌分布结果分析[J].海南医学,2012,23(9):89-91.

[8] 徐秀亮,吕 稻,朱 艳.池州市艾滋病患者机会性感染与CD4+T细胞计数间的关系[J].安徽医药,2012,16(11):1634 -1636.

[9] 孙 杰,郑毓芳.艾滋病合并播散性马尔尼菲青霉菌病1例[J].中国感染控制杂志,2011,10(4):310-311.

[10]欧汝志,卢祥婵,李伟新.艾滋病合并马尔尼菲青霉病死亡的危险因素研究[J].中国真菌学杂志,2011,6(3):158-161.

10.3969/j.issn.1009-6469.2014.05.035

2013-10-05,

2013-12-08)