交通基础设施门槛、物流业与制造业获利能力

2014-06-27申亮,董千里,张林

申 亮,董 千 里,张 林

一、引言

作为我国政府宏观调控的重要手段,通过对具有典型外部性的交通基础设施进行大规模投资,以此实现反经济周期的调控目标,这种带有明显阶段性的交通基础设施发展过程对经济的影响是否也表现出阶段性?以往相关研究并未考虑交通基础设施的阶段性发展情况,可能会影响研究结论的真实性和可信度。作为生产性服务业重要的组成部分,物流业发展对制造业获利能力起着重要的促进作用。自从信息技术的广泛应用使供应链管理成为可能,物流业从以被动和消耗成本为特征的辅助支持性功能要素,演变成了提升企业柔性及敏捷性进而获取竞争优势的关键性战略要素。[1]尽管物流业通过规模经济效应和专业化优势提高了制造企业的运营绩效,并巩固了竞争地位,[2-3]但外包的物流服务越复杂,物流外包失败的损失就越惨重。[4]既然物流业与制造业发展密切相关,而物流业发展又在很大程度上受限于交通基础设施情况,那么在考虑交通基础设施差异的前提下,分析物流业发展对制造业获利能力的影响就显得尤为必要。在对这个问题进行研究的过程中,如何根据交通基础设施条件对区域进行划分,对研究结果具有重要影响。传统的主观划分方式往往会导致回归结果的偏误,因此本文采用汉森(Hansen)发展的门槛面板模型(Panel Threshold Model)对数据进行自动识别来确定门槛值,[5]以期对这个问题作出进一步回答。

二、理论分析和研究假说

物流业与制造业之间的关系可从分工视角出发,使用奥地利学派的生产迂回学说进行阐述:通过生产过程的重组和迂回,物流业作为一个中间投入环节,成为影响生产力提高的重要因素,将更为专业的劳动力与更多的资本投入迂回到生产链条中,大大提高最终产出增加值。[6-7]从组织形式上看,物流业与制造业的分工主要通过制造企业进行物流外包体现出来。依据古典经济学的分工理论,物流业务的外部化是分工深化、专业化程度提升的表现,物流业增长背后真正起决定作用的是社会分工因素。

然而,物流业从制造业实现分工,发挥专业化优势和规模经济效应,提高制造业获利能力,这一机制的良好运行必须依赖有效市场范围的扩大和交易费用的降低。陈宪、黄建锋[8]指出,只有在分工收益大于因分工而产生的交易费用时,这种分工才能实现并延续下去。顾乃华[9]引入地理距离、政策环境、工业企业整合价值链的能力变量,从理论层面分析了生产性服务业对工业发挥外溢效应的渠道,并利用城市面板数据与随机前沿函数模型对理论推演的假说进行了检验。进一步,梁红艳、王健[10]分析了物流企业和工业企业的地理距离、制度环境、工业企业规模、信息化水平这四个关键因素,并进行了实证检验。以上研究的结论都很好地支持了降低交易费用在这一运行机制中所发挥的调节作用。

尽管这些影响因素对有效市场的扩大和交易费用的降低具有决定性作用,却对交通基础设施发展水平具有很强的依赖性。李涵、黎志刚[11]研究发现,高等级公路建设显著降低了我国制造业企业库存资金占用,而普通公路和铁路投资对企业存货水平没有显著影响。刘秉镰、刘玉海[12]研究发现,公路基础设施尤其是高等级公路设施能够显著降低制造业企业库存成本,不同种类交通基础设施对降低东中西部地区制造业企业库存成本所起的作用并不相同。赵泉午、廖勇海[13]研究发现,从全国范围看,公路密度的增加显著提升了物流规模,铁路密度的影响没有公路显著。

但是,由于基础设施的网络性、通达性特征以及我国建设过程的阶段性,其作用机制不可能线性相关,而是呈现出一定的结构变化特性。国内学者从我国特殊的尚不发达的第三方物流市场发展状况出发,对物流业发展与制造业获利能力之间的关系进行了大量的研究,但目前并没有一致的结论。

研究认为二者正相关的文献有:王珍珍和陈功玉[14]基于省际面板数据的分析表明,物流业集聚度的地区差异导致制造业增加值水平的差异,各地区物流业集聚对经济发展的效应还有待进一步提高;韦琦[15]的研究表明,我国制造业与物流业之间存在长期均衡关系,物流业发展是制造业发展的格兰杰原因。

研究认为二者不是正相关的代表性文献有:刘秉镰和林坦[16]分析发现,物流外包对我国制造业生产率的影响为正,但不显著;苏秦和张艳[17]分析了我国制造业九大振兴产业与物流业联动的现状,物流业对制造业各振兴产业都具有显著的正向影响,但汽车、船舶制造业、电子信息产业除外。

在此基础上,顾乃华[18]和梁红艳、王健[19]将物流企业与制造企业的地理距离作为调节变量进行研究发现,地理距离负向调节物流业对制造业的作用,并且显著。但是,他们并没有研究交通基础设施条件改善对地理距离改善的影响,本文将进一步加以研究。

以上研究结果的不一致性隐含着物流业与制造业之间可能存在的非线性关系。因此,我们有必要在考虑交通基础设施情况的背景下对此问题作进一步探讨。

基于以上分析,提出本文的两个研究假说:

假说1:在考虑交通基础设施差异的情况下,物流业与制造业获利能力正相关。

假说2:在交通基础设施发展水平较高的情况下,物流业对制造业获利能力的促进作用较强;在水平较低的情况下,物流业对制造业获利能力的促进作用较弱。

其中,假说1依据邹筱、韦琦等[20]的分工理论,假说2依据顾乃华、王健等[21-22]对这一作用机制调节因素的论述。如果假说1得到实证检验支持,就表明物流分工效应存在线性作用关系;相反,如果假说2得到实证检验支持,则表明物流业促进制造业效率提高这一机制存在非线性作用关系。

三、研究设计

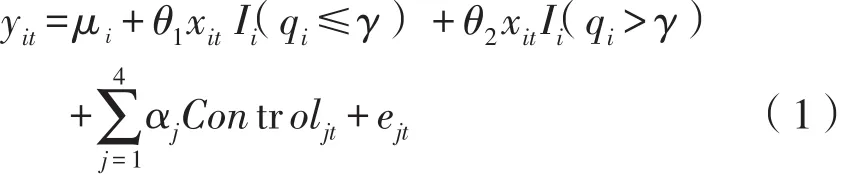

1.门槛面板模型

根据前面的理论分析,物流业与制造业获利能力间可能会因交通基础设施的不同而呈现出非线性关系,表现出区间效应。为避免人为划分区间带来偏误,我们采用汉森(Hansen)发展的门槛面板模型,[23]根据数据本身的特点来内生地划分区间,进而研究不同区间内物流业发展与制造业获利能力之间的关系。下面,我们重点介绍单一门槛模型的设定,进而扩展到多门槛模型。单一门槛模型的设定如下:

其中,μi为消除截面效应的不可观测效应系数;xit为解释变量,是一个m维列向量;qi为门槛变量,既可以是解释变量xit中的一个回归元,也可以是独立于xit的一个变量;γ为门槛值,将上述样本分为两组,Ii(γ)={qi≤γ}为指示函数,当qi≤γ时,Ii(γ)=1,否则为0;θ1、θ2、αj和门槛值γ为待估参数;Controljt为控制变量;ejt为误差项。多重门槛模型的假设检验与单一门槛情况下相似,这里不再赘述。

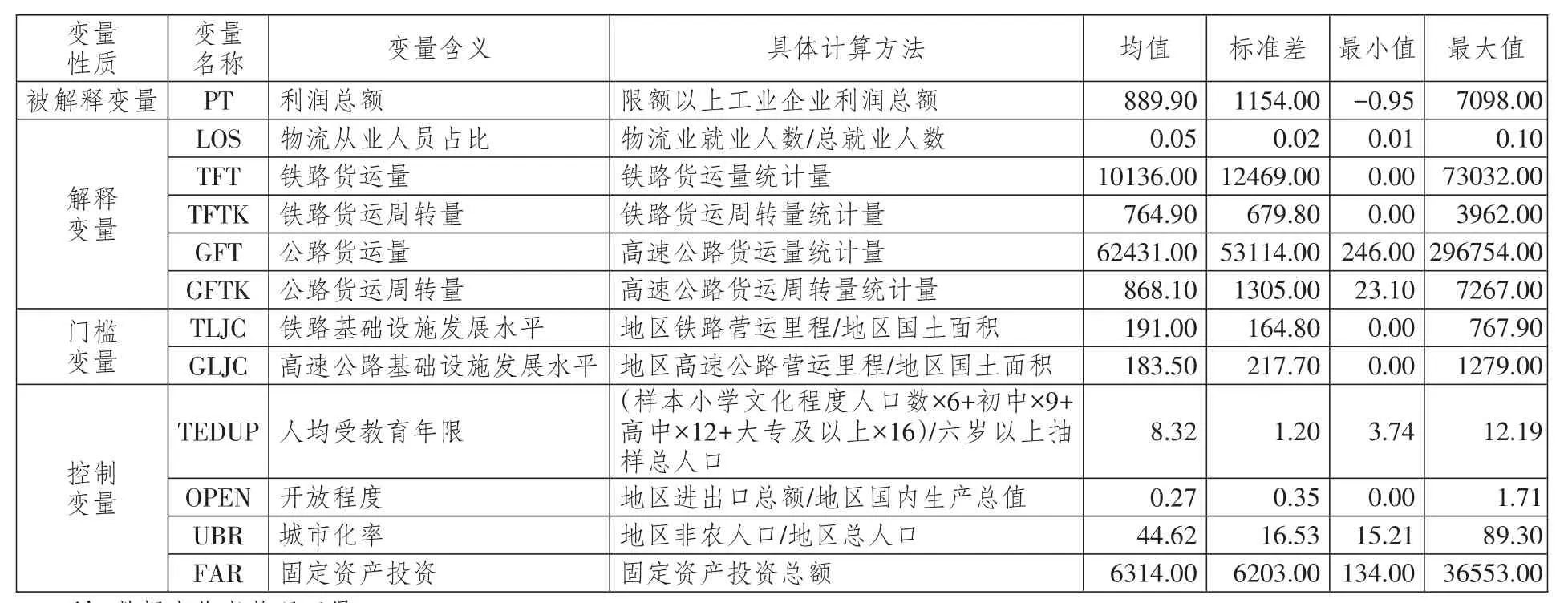

2.变量定义和描述性统计

本文选取2003~2012年共10年的我国31个省市区(未考虑我国港澳台地区)的平衡面板数据。数据主要来自于《中国统计年鉴》、《中国工业经济统计年鉴》、《中国人口统计年鉴》、《中国人口与就业统计年鉴》和《中国物流统计年鉴》。

根据已有文献和回归模型,本文所选变量的定义、计算方法及其统计性描述如表1所示。

在所选取的变量中,我们采用限额以上工业企业利润总额指标作为因变量,以反映制造业企业获利能力。在解释变量中,与梁红艳、王健[24]只选用物流业从业人员占总就业人数比以及田刚、李南[25]只采用货运周转量等做法不同,本文同时选取物流从业人员比(LOS)、铁路或公路货运量(TFT或GFT)、铁路或公路货运周转量(TFTK或GFTK)三项指标分别进行测度,以保证结果的稳定性及可信度,反映不同物流业发展状况对制造业获利能力的作用。在第二部分中,我们论述了物流业发展因交通基础设施发展阶段不同而呈现的非线性特征,基于刘秉镰、刘玉海[26]和赵泉、廖勇海[27]的指标选取方法,我们采用铁路和高速公路①每百万公里运营里程数作为门槛变量,以反映交通基础设施发展阶段的演进。在控制变量中,本文选取了城市化率(UBR)、固定资产投资(FAR)、人均受教育年限(TEDUP)、开放程度(OPEN)四个变量,以反映上述领域变化对地区制造业获利能力的影响。以上各变量及其统计性描述如表1所示。

四、实证结果和分析

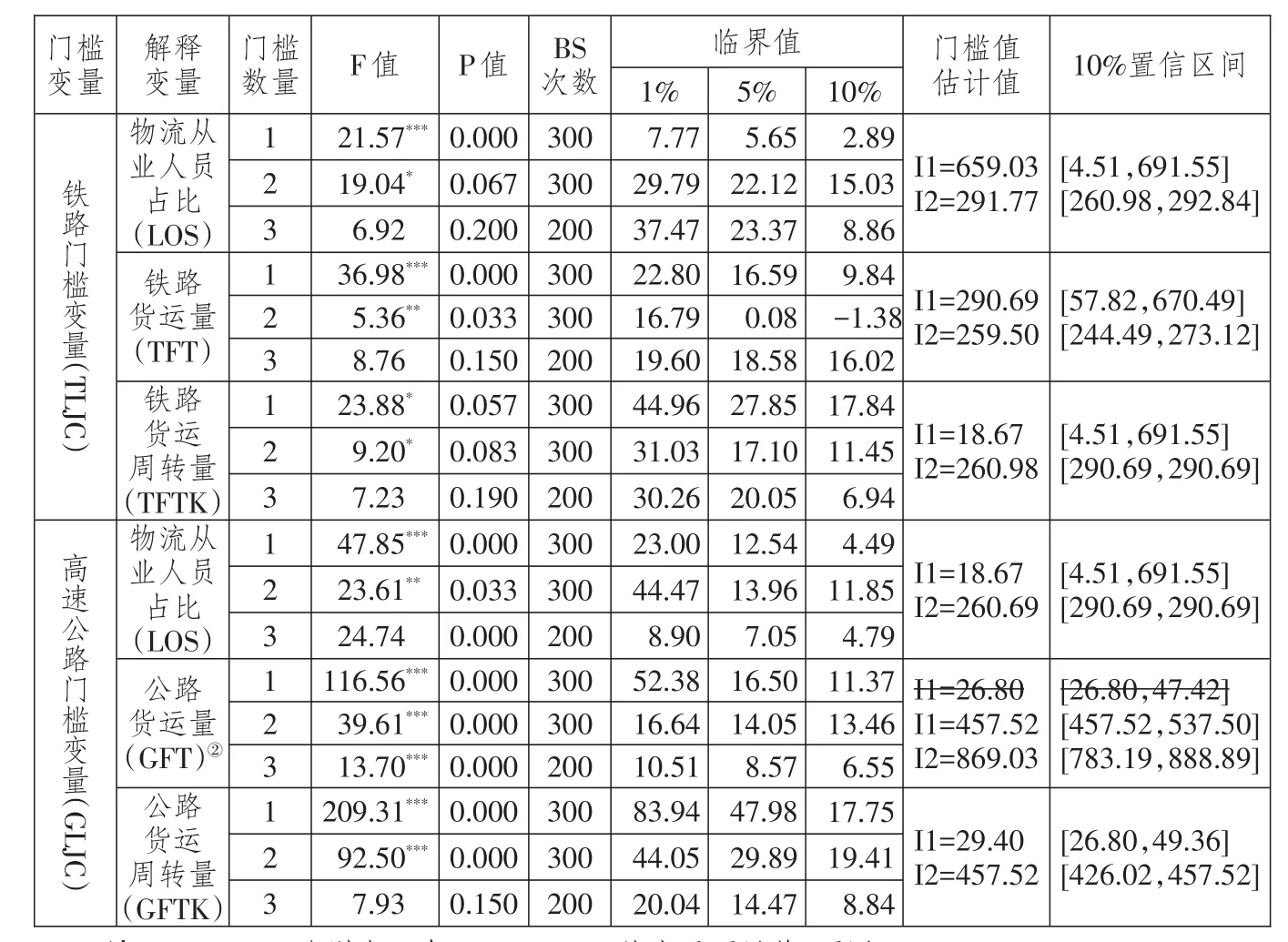

1.门槛效果检验

首先,我们需要确定门槛的个数,以便确定模型的形式。我们依次在不存在门槛、一个门槛、两个门槛的设定下对模型(1)进行估计,得到F统计量,采用“自抽样法”得到P值,具体如表2所示。我们发现,单一门槛和双重门槛效果都比较显著,而三重门槛效果并不显著。因此,下面将基于双重门槛模型进行分析。

2.铁路基础设施门槛的计量模型估计

确定门槛估计值后,利用式(1)进行面板门槛估计。铁路基础设施门槛对物流业发展促进制造业获利能力这一机制调节作用的估计结果见表3。

3.公路基础设施门槛的计量模型估计

高速公路基础设施门槛对物流业发展促进制造业获利能力这一机制调节作用的计量模型估计结果见表4。

4.实证分析

由表3、表4分析结果发现,模型解释力良好,组内判定系数R2大体在40%~60%之间,豪斯曼(Hauseman)检验表明固定模型估计效果较优,F检验说明了选择变截距模型的合理性。反映物流业发展水平的三个指标,即物流业从业人员(LOS)、铁路和高速公路货运量(TFT、GFT)、铁路和高速公路货运周转量(TFTK、GFTK),除个别系数外,大部分系数通过了10%水平下的显著性检验。

铁路基础设施门槛变量的调节作用,使物流业对制造业的促进作用表现出“由正转负”的相关关系,假设2得到支持。本文作出如下解释:

(1)在铁路交通基础设施发展程度较低阶段,反映物流业和制造业获利能力变量的系数显著为正,说明在交通基础设施偏弱情况下,铁路交通基础设施对物流业促进制造业获利能力提高具有显著的正向调节作用。

表1 实证变量统计性描述

(2)随着制造业发展阶段的转变,经济中重工业相对于轻工业的比例逐渐下降,制造业对铁路货运量的需求逐步减少,表现为促进作用减弱(从0.74降至0.02)或转为负向相关关系(从8685.80降至-12603.30,从0.01降至-0.06)。

(3)随着制造业的进一步发展,对物流时效性与服务质量的要求变得更高,对铁路运输的依赖性更弱,反映二者关系变量的系数便呈现出更高的负向相关性(从-12603.30降至-23594.50,从-0.06降至-0.14,从0.02降至-0.52),我国制造业产业结构变迁导致了对铁路运输依赖性的减弱。

公路基础设施门槛变量的调节作用,使物流业对制造业的促进作用表现出了“倒U”型关系,假设2得到支持。方程回归系数与预期理论非常一致,表现出了明显的结构变化:

(1)在高速公路交通基础设施发展的初级阶段,反映物流业和制造业获利能力变量的系数显著为负(-168080.00)或为较小的正数(0.14、7.70),说明初期阶段促进作用微弱。

(2)随着制造业的发展,经济中轻工业相对于重工业的比重上升,制造业对公路货运量的需求逐步增加,从而导致反映物流业和制造业获利能力变量的系数提高(从0.14提高至0.92,从7.70提高至122.70)或者由负转正(从-168080.00转为183350.50)。

(3)随着高速公路交通基础设施的进一步改善,制造业产品向更加高端的方向发展,物流需求可能变小,反映二者关系变量的系数便出现了微弱降低的情况(从183350.50降至34668.30,从0.92微降至0.71,从122.70微降至113.82)。

表2 门槛效果检验及结果

表3 铁路交通基础设施门槛效应估计结果

表4 公路交通基础设施门槛效应估计结果

在控制变量的回归结果中,人均受教育水平(TEDUP)、城市化率(UBR)、固定资产投资(FAR)与制造业获利能力提高的回归结果显著,系数符号也符合理论预期,而对外开放水平(OPEN)的作用则较为复杂,具体理由本文不再详述。

五、研究结论与政策建议

本文基于现有文献对物流业对制造业获利能力作用的争议,以现实环境中物流业所依赖的交通基础设施非线性发展为研究前提,系统、动态地探讨了物流业发展的非线性特征。进一步,本文以2003~2012年我国31个省市区的平衡面板数据为研究对象,利用面板门槛技术对物流业发展的门槛效应进行实证检验,结果支持了我们的理论分析,即以铁路交通基础设施作为门槛,物流业发展与制造业获利能力表现为显著的“由正转负”的相关关系;以高速公路基础设施作为门槛,二者间关系表现出显著的“倒U”型相关关系。

上述研究结论表明,物流业发展内生于经济发展过程,忽略交通基础设施演进而单纯强调物流业发展对制造业获利能力提高的促进作用,不仅会对理论本身形成错误理解,还会产生更为严重的政策错配。物流业持续发展固然能对我国制造业企业获利能力提高起到巨大的成本节约效应,但其负效应同样不容忽视,如物流业恶性竞争导致制造业外包物流风险增加,物流业分工网络复杂性导致运作脆弱性上升等。产生这些负效应的原因在于,随着人口红利与市场规模扩大对物流业发展作用的日益减弱,传统物流业发展的源泉将逐步让位于创新和人力资本等因素。然而,创新和人力资本却面临严重的外部性,物流业对制造业的促进作用将更多依赖于科技和创新。因此,忽略当前具体发展阶段和环境而一味强调物流业对制造业获利能力的促进作用显得不合时宜。

据此,本文认为,应基于我国不同的交通基础设施条件,系统、动态地看待物流业发展战略的选择,并重新考虑合适的物流业发展政策。对于基础设施条件相对较好的东部地区,我们应采取促进物流企业发展的支持政策,通过支持物流企业科技进步与创新投入推动制造业获利能力提高。但对于交通基础设施发展程度较低、经济发展尚不成熟的中西部地区,盲目强调物流业的发展不仅不会促进制造业发展,反而会造成较大的资源浪费。中西部地区只有首先提高基础设施水平,才有可能进一步涉及通过物流业发展和进步促进制造业获利能力提高的问题。因此,政府制定政策时不能一刀切,要通盘考虑各地区经济发展的实际,否则就会放大物流业政策倾斜的负效应,进一步拉大地区间制造业发展的差距,不利于我国经济整体持续发展。

*本文系国家社会科学基金资助项目“基于集成场理论的制造业与物流业联动发展模式研究”(项目编号:13BJY080)、长安大学中央高校基本科研业务费资助项目“国际物流主通道的基核间物流及关联产业发展研究”(项目编号:2014G6235035)”的部分研究成果。

注释:

①高速公路通车里程一般占公路总通车里程的1%~2%,但其承担的货运量却占到总货运量的25%~30%。而且,鉴于高速公路在沟通全国市场、发挥规模效应方面的关键作用,本文重点研究其发挥的门槛调节作用。

②高速公路货运量指标呈现出三重门槛显著,分别是26.80、457.52、869.03,其中一重门槛值26.80与另外两个门槛值相比,与表1中的GLJC最小值0.00接近,与均值183.5差距较大,与边界值较为接近,故将其舍弃。

[1]Christopher M..Logistics and competitive strategy[J].European Management Journal,1993,11(2):258-261.

[2]Daugherty P.J.,Stank T.P.,Rogers D.S..Third-Party Logistics Service Providers:Purchasers’Perceptions[J].Inter⁃national Journal of Purchasing and Materials Management,1996,32(1):23-29.

[3]Sanders N.R.,Locke A.,Moore C.B.,et al.A multidi⁃mensional framework for understanding outsourcing arrange⁃ments[J].Journal of Supply Chain Management,2007,43(4):3-15.

[4]KönnöläT.,Unruh G.C.Carrillo-Hermosilla J..Pro⁃spective voluntary agreements for escaping techno-institution⁃al lock-in[J].Ecological Economics,2006,57(2):239-252.

[5]、[23]Hansen B.E..Threshold effects in non-dynamic panels:Estimation,testing,and inference[J].Journal of econo⁃metrics,1999,93(2):345-368.

[6]赫伯特,格鲁伯,迈克尔,等.服务业的增长:原因与影响[J].上海:三联书店,1993:35-36.

[7]王自勤.制造业与物流业联动发展内涵与理想模式研究[J].物流技术,2012,31(8):27-31.

[8]陈宪,黄建锋.分工、互动与融合:服务业与制造业关系演进的实证研究[J].中国软科学,2004,10(10):65-76.

[9]、[18]、[21]顾乃华.生产性服务业对工业获利能力的影响和渠道——基于城市面板数据和SFA模型的实证研究[J].中国工业经济,2010(5):48-58.

[10]、[19]、[22]、[24]梁红艳,王健.中国物流业发展对工业效率的影响及其渠道研究[J].科研管理,2013,34(12):120-126.

[11]李涵,黎志刚.交通基础设施投资对企业库存的影响——基于我国制造业企业面板数据的实证研究[J].管理世界,2009(8):73-80.

[12]、[26]刘秉镰,刘玉海.交通基础设施建设与中国制造业企业库存成本降低[J].中国工业经济,2011(5):69-79.

[13]、[27]赵泉午,廖勇海.我国交通基础设施与物流规模的实证研究——基于中国1998~2010年省域空间面板数据[J].华东经济管理,2012(3):64-68.

[14]王珍珍,陈功玉.我国物流产业集聚对制造业工业增加值影响的实证研究——基于省级面板数据的分析[J].上海财经大学学报:哲学社会科学版,2009,11(6):49-56.

[15]、[20]韦琦.制造业与物流业联动关系演化与实证分析[J].中南财经政法大学学报,2011(1):115-119.

[16]刘秉镰,林坦.制造业物流外包与生产率的关系研究[J].中国工业经济,2010(9):67-77.

[17]苏秦,张艳.制造业与物流业联动现状及原因探析[J].软科学,2011,25(3):61-64.

[25]田刚,李南.中国物流业技术进步与技术效率研究[J].数量经济技术经济研究,2009(2):76-87.