医学生认知情绪调节对心理症状水平的影响

2014-06-26李晋文傅文青

李晋文 傅文青

随着社会的变迁、生存压力的增长,大学生的心理问题呈明显增长的趋势[1]。而医学生作为大学生中的一个特殊群体,既有一般大学生所面临的多种生活压力,还由于专业的特殊性,专业能力要求较高,其学业更加繁重,就业形式也更加严峻。有研究采用症状自评量表(Symptom Checklist 90,SCL-90)调查医学生心理卫生状况,结果显示62.06%的学生有轻度的心理问题,2.67%的学生有中度以上的心理问题[2]。而个体感知到的学业、就业、人际关系等生活应激源,能否引致心身反应,认知因素在其中起着关键作用[3]。美国心理学家Lazarus等[4]提出的CPT(Cognitive-Phenomenological-Transactional)理论模型强调了个体对应激的认知评价过程,他们认为思维、经验以及个体所体验到的事件的意义是决定应激反应的主要中介和直接动因。

荷兰学者Garnefski从情绪调节和应对两个研究领域对认知成份进行了深入的研究,并制定出认知情绪调节问卷(Cognitive Emotion Regulation Questionnaire,CERQ),该问卷包括适应性与不适应性两个维度,用来测定个体经历负性事件后所采取的认知调节策略[5]。“认知情绪调节”是指个体在处理来自内外环境、超过自身资源负担的生活事件时,所做出的认知上的努力[5]。国内外已有研究表明认知情绪调节策略对抑郁、焦虑等情绪问题有一定的调节、预测作用[6-7],但对情境的认知评价除直接引起情绪体验并调节情绪外,还会进一步对其他心理变量产生影响[8]。

CERQ 既可测量一般的应对风格(特质),也可测量针对具体事件的特定应对方式(状态)[9]。本研究则利用CERQ测量个体的纯认知应对风格的优势,旨在探讨医学生中心理症状水平不同者一般采取的认知情绪调节策略有何差异、不同的认知策略与各种心理症状的关系如何、及何种认知策略对心理症状水平的影响较大,以期对医学院校大学生有针对性的心理健康教育工作提供可靠的理论依据。

1 对象与方法

1.1 对象 采取分层整群随机抽样方法调查江苏某大学医学部600名本科生,剔除不合格问卷,共收回有效问卷586份,有效问卷回收率为97.67%,其中男生284名(48.46%);女生302名(51.54%)。平均年龄(21.12±1.87)岁。

1.2 研究工具

1.2.1 认知情绪调节问卷中文版(Cognitive Emotion Regulation Questionnaire-Chinese vision, CERQ-C)[10]CERQ由Garnefski等[3]于2001年编制,用于测定个体在面对负性事件时所采取的意识层面的自我调节的认知策略,共36个条目,包括9个分量表,其中接受(Acceptance)、积极重新关注(Positive refocusing)、重新关注计划(Refocus on planning)、积极重新评价(Positive reappraisal)、理性分析(Putting into perspective)属于适应性认知调节策略;责难自己(Self-blame)、沉思(Rumination)、灾难化(Catastrophizing)以及责难他人(Blaming others)属于不适应性调节策略。每个分量表包括4个条目。国内学者朱熊兆等[10-12]修订了CERQ中文版本,并作了信效度检验。本研究采用的是朱熊兆等修订的中文版,该问卷具有合适的信效度,总量表的Cronbach's α系数为0.81,重测信度为0.56。

1.2.2 SCL-90[13]该量表由Derogatis于1975年编制,国内由王征宇修订,共90个条目,包括9个症状因子和其他因子,即躯体化、强迫、人际关系敏感、抑郁、焦虑、敌对性、恐怖、偏执、精神病性症状及其他。量表采用5级评分制,从“1”(没有症状)到“5”(严重)。SCL-90涵盖了比较广泛的精神病症状学内容。该量表效度系数在0.77~0.90之间。

1.3 施测过程 遵循知情同意原则,以班级为单位,在心理测验课上,对被试进行团体施测。统一指导语并要求被试对每一条目根据实际情况作出独立的判断,如被试对某些条目不能完全理解,可举手提问,测试环境保持安静、有序。

1.4 统计方法 采用SPSS 16.0统计软件包进行统计分析,对两组之间的差异比较,采取t检验,对两种量表所得数据采用相关分析,在心理症状水平对认知情绪调节策略的回归分析中,采取多元逐步回归。

2 结 果

2.1 心理症状水平不同者认知情绪调节策略比较 根据我国正常成人SCL-90统计常模,本研究以总量表粗分160分为界限将586名被试划分为阳性组与阴性组,对两组采取的认知情绪调节策略进行独立样本t检验,结果显示:阳性组与阴性组在适应性调节策略上得分的差异总体上无统计学意义(P>0.05),但在理性分析上的差异有统计学意义(P<0.05);在使用不适应性调节策略上的差异总体上有统计学意义(P<0.01),具体表现在责难自己、沉思、灾难化这三种策略上。见表1。

表1 SCL-90阳性组与阴性组所采取的认知情绪调节策略的差异比较分)

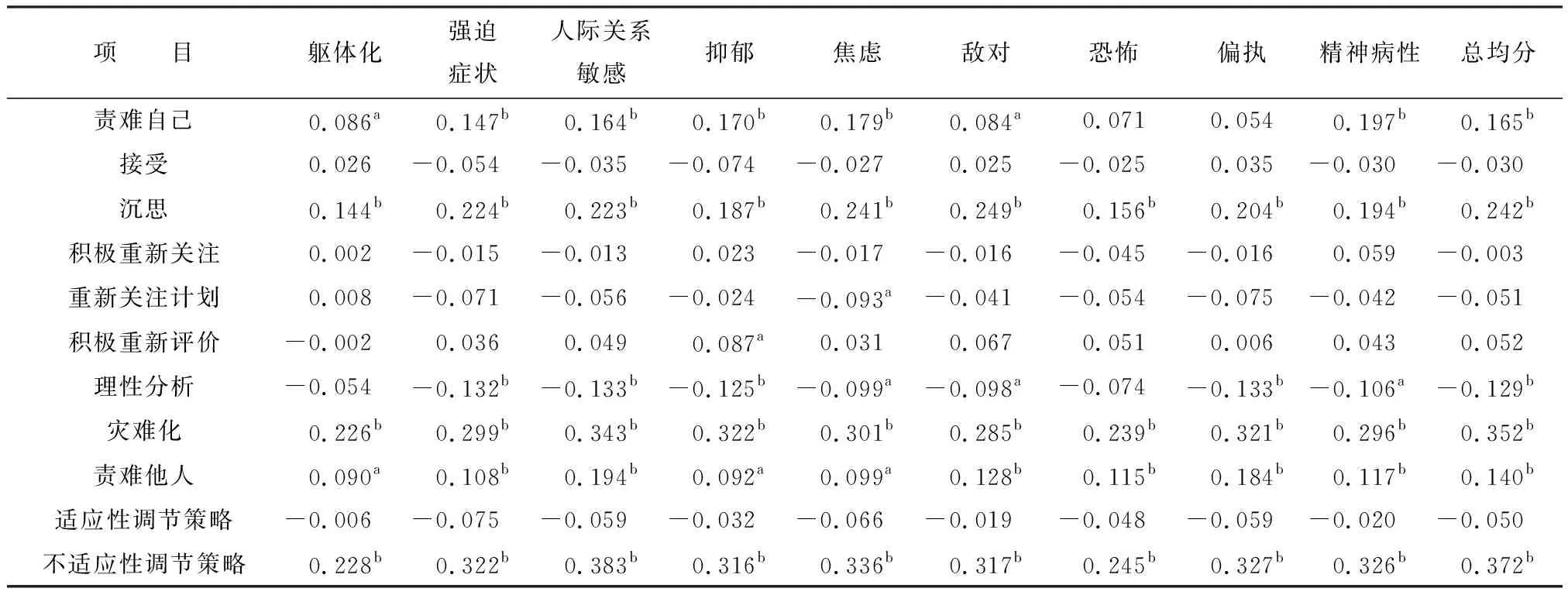

2.2 医学生认知情绪调节策略与SCL-90各因子分及总均分的相关分析 不适应性调节策略与SCL-90各因子分及总均分呈正相关(P<0.01)。进一步分析各认知情绪调节策略与SCL-90各因子分及总均分的相关发现:沉思和灾难化与各因子分及总均分呈正相关(P<0.01);责难自己与强迫症状、人际关系敏感、抑郁、焦虑、精神病性及总均分呈正相关,与躯体化、敌对呈正相关(P<0.05);理性分析与强迫症状、人际关系敏感、抑郁、偏执及总均分呈负相关,与焦虑、敌对、精神病性呈负相关;责难他人与强迫症状、人际关系敏感、敌对、恐怖、偏执、精神病性及总均分呈正相关,与躯体化、抑郁、焦虑呈正相关;重新关注计划与焦虑呈负相关,积极重新评价与抑郁呈正相关。见表2。

表2 医学生认知情绪调节策略与SCL-90各因子及总均分的相关分析(r)

注:aP<0.05;bP<0.01。

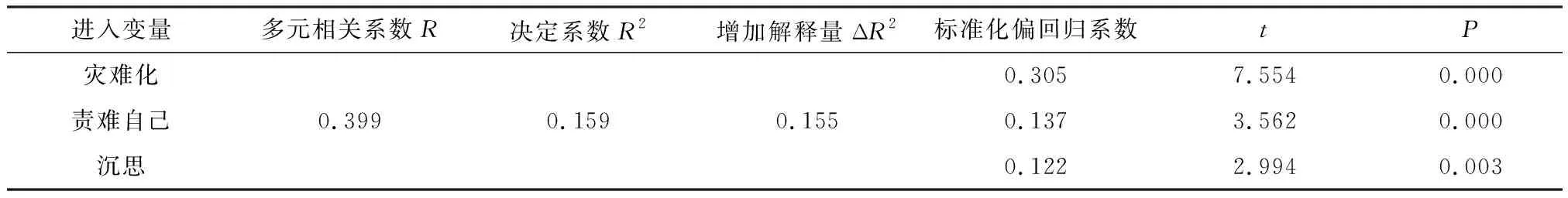

2.3 医学生心理症状水平对认知情绪调节策略的多元逐步回归分析 以SCL-90总均分为因变量,九种认知情绪调节策略为自变量进行多元线性逐步回归分析,结果显示灾难化、责难自己、沉思进入方程,三种策略联合可解释因变量15.9%的变异量,其影响从大到小依次是:灾难化、责难自己、沉思。见表3。

表3 医学生心理症状水平对认知情绪调节策略的多元逐步线性回归分析

3 讨 论

本研究结果表明,医学生中SCL-90得分较高者较多运用责难自己、沉思、灾难化这三种不适应性调节策略,而较少运用理性分析策略。这与Garnefski等[14]的研究结果较一致。各种认知情绪调节策略与SCL-90各因子的相关分析结果显示,不适应性认知情绪调节策略,即责难自己、沉思、灾难化、责难他人几乎与SCL-90各因子及量表总均呈正相关;在适应性调节策略中,理性分析除与躯体化、恐怖因子之间的相关不显著外,与其他各因子及总均分均呈负相关。综合相关分析,以及心理症状水平对认知策略的多元逐步回归分析,结果表明,医学生采取的不适应性认知调节策略对其心理症状水平有一定的影响,其中灾难化、责难自己、沉思三种策略能联合解释心理症状水平15.9%的变异程度。这与以往国内外有关不适应性认知情绪调节策略与抑郁、焦虑等情绪的关系研究结果较一致[6-7]。有研究显示,不适应认知情绪调节策略可加重生活事件对心理健康的冲击[8]。这与本研究结果一致。

本研究结果表明医学生在日常生活中如果采取不适应性认知调节策略,将对其心理健康有一定的影响,而且运用得越多、越频繁,其心理症状就会越多、心理症状水平也会越严重。因此,在对医学院大学生进行心理健康教育时,有必要帮助其了解自身的认知风格,进而改变消极的认知策略,以提高其总体的心理健康水平。

另外,与以往研究结果[7-8]不同之处在于,除理性分析外,本研究并未发现其它适应性调节策略与SCL-90总均分呈负相关,而且,理性分析策略在回归分析时并未进入方程。这可能与本研究采用的评定心理症状水平的调查工具有关。SCL-90虽然有良好的区分效度,但心理症状可能具有年龄阶段性[15],单独作为心理症状水平的测查工具,可能会有一定的偏差现象;另外,作为一种自我评定工具,也较容易受多种因素影响。因此,在今后进一步的研究中,将会结合多种调查工具及研究方法探讨认知调节策略与心理症状水平之间的关系。

[1] 童辉杰.对20年来有关大学生心理健康研究的质疑与验证[J].思想理论教育 上半月·综合, 2007,(5):80-83.

[2] 彭娟,成国强,陈启明,等.医学生心理健康及自尊水平的调查分析[J].重庆医学,2013,42(12):1387-1389.

[3] 姜乾金.心身医学[M].北京:人民卫生出版社,2007: 258-259 .

[4] Lazarus RS, Folkman S. Stresss, appraisal and coping[M]. New York:Springer,1984.

[5] Garnefski N, Kraaij V, Spinhoven P.Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems[J]. Pers Indiv Diffre,2001,30(8):1311-1327.

[6] Min JA, Yu JJ, Lee CU,et al.Cognitive emotion regulation strategies contributing to resilience in patients with depression and/or anxiety disorders[J].Compr Psychiatry,2013,54(8):1190-1197.

[7] 姚方敏,宋东峰,傅文青.医学研究生认知情绪调节策略对抑郁和焦虑情绪的影响[J].山东大学学报(医学版),2010,48(5):150-153.

[8] 刘方琳,温红博,张云奇,等.父母教养方式对子女焦虑的影响:认知情绪调节策略与男性化特质的中介作用[J].心理科学,2011,34(6):1390-1396.

[9] Kraaij V, Garnefski N, Vlietstra A. Cognitive coping and depressive symptoms in defivitive infertility:A prospective study[J].J Psychosom Obstet Gynaecol,2008,29(1):9-16.

[10] 朱熊兆,罗伏生,姚树桥,等.认知情绪调节问卷中文版(CERQ-C)的信效度研究[J].中国临床心理学杂志,2007,15(2):121-124.

[11] 董光恒,朱艳新,杨丽珠,等.认知情绪调节问卷中文版的应用[J].中国健康心理学杂志,2008,16(4):456-458.

[12] 魏义梅,刘永贤.认知情绪调节量表在大学生中的初步信效度检验[J].中国心理卫生杂志,2008,22(4):281-283.

[13] 汪向东,王希林,马弘.心理卫生评定量表手册(增订版) [M].北京:中国心理卫生杂志社,1999: 31-35.

[14] Garnefski N, Kommer TVD, Kraaij V, et al. The relationship between cognitive emotion regulation strategies and emotional problems: comparison between a clinical and a non-clinical sample[J].Eur J Personality, 2002,16(5):403-420.

[15] 高旭,毛志雄,周忠革.临床症状自评量表在心理健康评定中的误区[J].中国心理卫生杂志,2006,20(10):684-686.