社会化媒体背景下政府形象危机的情境及其修复

2014-06-24雷晓艳张昆

雷晓艳 张昆

摘 要:以“情境式危机传播理论”为理论框架,运用内容分析法对上海“黄浦江死猪”事件期间政府形象危机的情境、修复策略及效果进行考察,认为此次危机事件中,公众对政府作为的评价以负面居多,全民围观引发了政府形象次生危机,政府形象修复策略的运用是不成功的。究其原因,政府缺乏危机观念和公关意识,是形象危机产生的根源;政府行为失当是政府形象危机产生的根本原因;危机公关技巧的缺乏是政府形象危机产生的直接原因。

关键词:社会化媒体;情境危机传播理论;政府形象危机;修复

作者简介:雷晓艳,华中科技大学新闻与信息传播学院博士研究生(湖北 武汉 430074)

张 昆,华中科技大学新闻与信息传播学院教授,博士生导师(湖北 武汉 430074)

一、相关概念

1. 政府形象危机

作为国家形象的重要组成部分,政府形象问题越来越受到研究者的重视。所谓政府形象,是指作为行政主体的政府在运作和活动中的总体表现与客观效应,以及作为行政客体的社会公众对上述总体表现与客观效应做出的总体评价。

罗森塔尔(Rosenthal,1989)认为危机是指“对一个社会系统的基本价值和行为准则构架产生严重威胁,并在时间压力和不确定性极高的情况下必须对其做出关键决策的事件”{1}。我们把形象危机看作是个人或组织的形象面临高度威胁和破坏的状态。而政府形象危机,是指由不利的或负面的事件引发的政府形象构建失败、下降或受损,进而引发社会公众对政府言行及其结果的负面评价占主导地位的现象。

2. 情境危机传播理论

危机传播是近年来国内外学术界的热门话题。在西方学者看来,危机传播的“危机”早已超越了自然灾害的范畴,延伸至包括政府机构、政党、企业、医院、学校、社会团体、非政府组织在内的“组织危机”。{2}对于危机传播模式的探讨,不同的学者基于不同的研究取向,积累了丰硕的成果,并建构了一套较为系统、成熟的“西方范式”。传统的危机传播研究受贝罗的SMCR传播模式影响,遵循“信源(source)—信息(message)—通道(channel)—接受者(receiver)”的研究路径,采用的是线性、诊疗式的“组织危机”模式,以芬克的危机阶段模式(Fink 1986){3}和巴顿的危机处理“五环节”模式(Barton 1993){4}为代表。这些模式虽探讨了危机传播的基本规律,但无一例外地把危机看作是一个线性的信息传播过程,忽视了危机传播过程中的干扰因素;把“组织”作为危机处理的核心,并按照危机发展的各个阶段量身打造适合“组织”的危机传播策略。

传统危机传播研究虽然深受上述模式影响,但却存在着两种不同的研究取向:一是“管理取向”,聚焦危机传播中的“传者”环节,探讨“组织”在危机管理过程、体系、机制、效果等问题,目的在于恢复组织管理常态,使危机损害降到最低。这一取向从传播效果研究中汲取养分,多以定量研究见长。以格鲁尼格和亨特(Grunig & Hunt 1984)的“优化理论”(Excellent Theory)为代表。二是“修辞取向”,聚焦危机传播中的“信息”环节,探讨危机发生后组织的“形象管理”和“辩护”(apologia)策略及危机反应策略(crisis response strategies),以及如何运用语言、文字等符号资源对利益相关者进行危机言说(crisis discourse),目的在于重塑组织形象。这一取向深受修辞学影响,以定性研究居多。其中,最有影响的是伯诺伊特提出的“形象修复”理论(Benoit 1996)。

事实上,不论是管理取向还是修辞取向,都是以“传者”为中心的,“受者”被假定为“沉默的大多数”。然而,以互联网为代表的新媒介时代,“传者中心论”逐渐被“受者主体性”所取代。特别是微博等社会化媒体的发展,使得危机传播的周期越来越短,速度越来越快,影响越来越大。{5}在传媒生态发生变化的背景下,危机传播研究也需要拓宽新的研究视野。自21世纪初期以来,学者们开始从社会文化论的视角出发,不再把危机传播视为一个线性的信息传递活动,而是一个动态的话语冲突和调和过程。其中,库姆斯(Coombs 2006,2007)引入“危机情境”理论,并整合了危机传播的“管理取向”和“修辞取向”,逐渐形成了情境危机传播理论(SCCT,即Situational Crisis Communication Theory)。在这一理论中,库姆斯引入了“危机责任”(crisis responsibility)、“利益攸关方”(stakeholder)、“危机历史”(crisis history)等概念,实现了危机传播理论的重大突破。

SCCT理论以“危机责任”为出发点,将组织危机定义为受害型(victim)、意外型(accidental)、可预防型(preventable)三大类,并重新定义了危机情境的四个维度,见表1。

库姆斯根据危机情境的四个维度,以“表明立场”为出发点,提出了四类传播策略:否认型、淡化型、重塑型和支持型。其中,“否认型”传播策略以回击指控、直接否认,或指明“替罪羊”为要义;“淡化型”传播策略通过寻找借口和合理性,淡化危机可能引发的伤害、破坏和其他负面效应;“重塑型”传播策略试图通过补偿、道歉等方式获得公众的谅解,继而重塑组织形象;“支持型”传播策略则以提醒、迎合、获得共鸣等方式来化解危机。

与传统危机传播研究侧重个案分析、实务操作不同,SCCT能够识别出危机情境中影响危机归因与组织形象的关键因素,探索利益相关人(Stakeholder)——即被组织影响或者影响组织的任何团体和个人——如何感知危机中的组织{6},并探讨在不同的危机情境下组织如何选择危机反应策略,为维护或重建自身形象服务。尽管Cooms认为SCCT可以被应用于包括企业、政府和NGO等在内的多种组织形态,{7}但学界对其是否适用于以政府为主体的公共危机,仍有争议。笔者认为,公共危机与企业危机一样,具有突发性、负面性、破坏性等特征,政府在公共危机中承担的角色与企业危机中企业承担的角色并无二致,因而SCCT理论对于政府主导型公共危机依然是适用的。尽管SCCT关于危机的分类尚需进一步细化和调整,但公共危机的案例无疑也可以成为检验这一理论的有力证据。

二、“黄浦江死猪”事件中政府形象危机的表现、情境及修复

1. “黄浦江死猪”事件

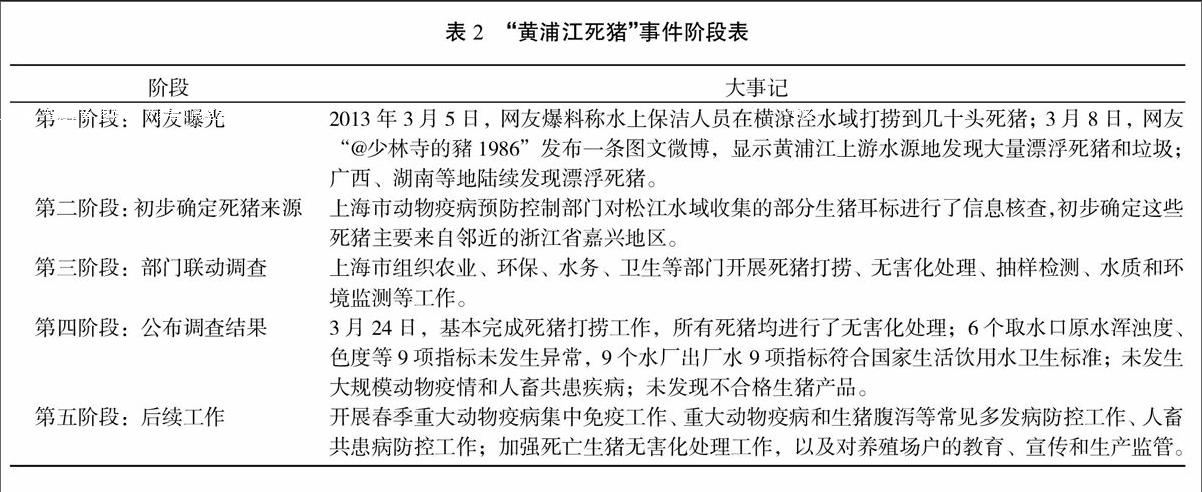

“黄浦江死猪”事件是2013年3月初出现的死猪污染黄浦江松江段水域的公共卫生事件。参照事件的几个重要节点,我们把此次事件分为五个阶段,见表2。

2. “黄浦江死猪”事件中政府形象危机的表现

前文提到,政府形象危机,是由不利的或负面的事件引发的政府形象构建失败、下降或受损,进而引发社会公众对政府言行及其结果的负面评价占主导地位的现象。与其他公关危机事件相类似,有关“黄浦江死猪”事件的信息遵循“微博爆料—传统媒体报道—网民质疑—官方回应—媒体持续报道—网民持续关注”的传播路径。社会化媒体成为连接政府与公众之间的纽带,扮演了表达民意、制造舆论的重要角色。然而,事件中暴露的政府执政理念落后、政府职能的缺位、执政行为的偏差等问题,在社会化媒体的环境下极易引发政府形象危机,表现在民众对政府信息不信赖、对政府行为质疑、对相关制度缺乏信心。一项针对“黄浦江死猪事件”中网民观点倾向性的研究显示,40%的网民对相关部门的回应及不作为表示不满,35%的网民对环境生态安全表示担心,另有15%的网民诘问死猪处理制度的不健全。{8}英国《金融时报》、德国《时代》周刊则表示,政府在应对死猪危机方面“行动迟缓”、“人们对政府的信任缺失”,使得“黄浦江死猪事件”成为“正努力应对空气质量突然下降的上海市遭遇的另一场环境危机”。

3. “黄浦江死猪”事件中政府形象危机的情境

“黄浦江死猪”事件具有突发性、破坏性以及决策紧迫性等典型的危机特征,是一起“人祸”类“公共卫生事件”。故而,本研究以“危机情境”理论为基础,来审视“黄浦江死猪”事件中的政府形象危机是可行的。

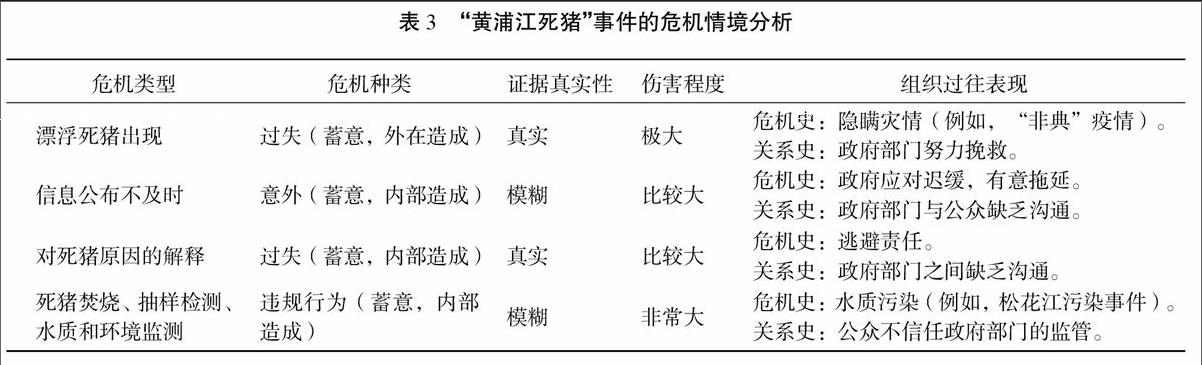

如表1所示,情境危机传播理论界定了“危机情境”的四个维度:危机种类、证据真实性、危机伤害程度和组织过往表现,事实上,这四个维度也是我们衡量“组织”在危机事件中应承担的“危机责任”的重要指标。通过回顾“黄浦江死猪”事件,结合本研究所搜集的国内外媒体所反映的“舆情”,大体上可以总结出中国政府在应对“黄浦江死猪”事件中所处的“危机情境”(见表3)。

4. “黄浦江死猪”事件中政府形象危机的修复

SSCT理论告诉我们,在分析危机情境的过程中,厘清危机事件所涉及的“利益攸关方”,有利于我们开展有的放矢的危机传播。通过阅读相关媒体的新闻报道,我们不难看出,“黄浦江死猪”事件期间政府危机传播所涉及的“利益攸关方”共有四种类型,政府针对每种类型采取了不同的传播对策(见表4)。

(1)“否认型”策略

在此次事件的官方话语体系中,“否认”是地方政府形象危机修复的首要策略。首先,直接否认危机的存在,俨然成为地方政府及其官员在应对公众舆论质疑时的“常规动作”。从3月5日保洁人员在黄浦江水域打捞到死猪,一直到3月10日以后,上海市政府才逐步发布相关消息。对此,上海市政府新闻发言人徐威表示:“上海方面从未试图隐瞒死猪漂浮事件,从一开始就秉持公开透明的原则。”{9}其次,通过指明“替罪羊”,推卸政府应当承认的危机责任。在这一事件中,上海和嘉兴政府的相互指责成为有非常意思的现象,当上海方面提供证据指出投江的死猪来自浙江嘉兴(言下之意与上海无关),嘉兴方面本能地在第一时间予以否认,坚称本地没有发生大规模疫情,死猪是冻死的小猪;紧接着,嘉兴市环保局副局长余鸿伟回应死猪事件时表示,由于存在“过路猪”现象,所以不能简单根据耳标上的地址就认定这批猪全部来源于嘉兴。农业部“无大规模动物疫情”和“已做无害化处理”的说辞也涉嫌瞒报事实真相。

(2)“淡化型”策略

地方政府在此次危机事件中,有意采取低调、淡化或回避的处理方法。对于出现“漂浮死猪”的原因,浙江农业厅的“正常说”、“冻死说”和“习惯说”是推卸责任、寻找托词的做法。此外,在死猪拦截、打捞、无害化处置以及相关自来水厂水质检测等环节,地方政府都在想方设法淡化危机的破坏程度、负面影响。例如,上海市水务部门对松江、金山、闵行、奉贤四个区的自来水进行抽样检查,结果显示“原水浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群9项指标尚未发现异常”。上海市动物疫情预防控制中心对黄浦江水域漂浮死猪进行采样,检测出猪圆环病毒病原阳性,其余样品所有检测项目均为阴性,于是宣布当地没有发生生猪重大动物疫病和人畜共患病。但对于污染过的水是否适合当地居民继续饮用,官方却语焉不详。

(3)“重塑型”策略

政府对于该事件轻描淡写式的回应,引发了大规模的舆论拷问,巨大的舆论压力也“倒逼”政府不得不采取积极的措施,重塑政府形象。首先,上海市政府利用新闻发布会、专业人士、官方微博等渠道发布打捞死猪的数量、水质是否受到影响、是否发生流行疫情等官方信息,试图重塑政府公信力。其次,对一线工作人员进行安置和补偿。针对一线打捞保洁人员自身健康,上海市容环卫部门采取多项措施,加大劳动保护和卫生防护措施的力度。令人遗憾的是,上述措施都是政府在社会舆论层层紧逼之下做出的“被动”回应,公众是否认可,或者多大程度上改善了被损害了的政府形象,不得而知。至少有一点可以肯定的是,自始至终,没有一个组织公开宣布为此次事件负责,政府也欠公众一个道歉。

(4)“支持型”策略

在此次事件中,政府部门迫不及待地打出“平安无事”的招牌,并不忘强调曾经做过的“努力”以及获得的正面评价,如农委开展重大动物疫情防控专项检查、水务部门开展水源检测、工商部门检查生猪产品经营户、环保局受理公众“政府信息公开”的申请等。在3月11日举行的十二届全国人大一次会议新闻中心举行的记者会上,农业部陈晓华副部长承认死猪事件“反映了工作中需要加强和改进的方面”,迎合了广大人民群众的要求。

总体而言,本次危机事件中,上海、浙江等地方政府主打“善后”的招牌,“否认”和“淡化”是其首选策略,使用频次明显高于“重塑”和“支持”型策略。而在子策略方面,“迎合”和“补偿”的使用频率高于“道歉”,“沉默”和“回避”并非重要的响应策略。

三、“黄浦江死猪”事件的危机传播效果:以新浪微博为例

如何测量“黄浦江死猪”事件中政府危机传播的效果?一般而言,政府形象评估的方法有三种:自我评估法、专家评估法、舆论调查法,{10}其中,舆论调查法是根据政府形象的若干要素,通过测量、统计分析等方法,评价和判断政府形象的好坏,其实质是对政府行为、活动及其对公众的认知、态度、行为等产生的影响进行评估。本研究采用舆论调查法,以公众评价和公众行为为主要参照指标,对此次事件中的政府形象进行评价。

之所以以“新浪微博”(具体以上海市政府新闻办公室官方微博“@上海发布”)作为检验政府危机传播有效性的主要依据,是基于三方面的考虑:一是社会化媒体在中国传媒生态体系中所具有的相对独立性。与传统的媒体作为官方“喉舌”不同,社会化媒体在重大突发公共事件爆发时,可以突破“宣传”的统一口径,最大限度地还原事件本身。虽然社会化媒体面临政府管制的问题,但是它们所具有的“反制力”(countervailing force)能够减低甚至消解政府管制所带来的影响。{11}二是社会化媒体在突发公共事件中所具备的强大影响力。社会化媒体时代,突发公共事件引发的政府危机传播速度极快、危机的破坏性极大、危机出现的形式难以预测,政府形象遭遇全新的“危机2.0”挑战。更让我们无法忽视的是,很多政府危机事件最早源于网民在网络上的负面讨论,或者危机事件通过网络呈爆炸式的病毒传播,换句话说,通过社会化媒体可以引发、加速或放大政府危机,由此造成的政府形象危机相应地升级了。三是政务微博的特殊性往往成为突发事件中的关注焦点。政务微博与生俱来的权威性,在海量的互联网信息中具有很高的关注度,为民众提供了情绪疏导、解决社会矛盾的新方式,但也极易成为舆论的风暴中心。{12}

武汉大学互联网科学研究中心提供的一周(2013年3月8日~3月15日)舆情调查显示,“黄浦江死猪事件”位居该周热点舆情事件排行榜首位。{13}在“两个舆论场”的较量中,我们可以看到,官方舆论场舍本逐末的应对,使得公众逐步舍弃官方舆论场,转而从社会化媒体中获取信息和价值认同。以微博为代表的社会化媒体营造的民间舆论场似乎有演变成社会“主流”舆论场的趋势。在民间舆论场中,新浪微博发声最大,远超其他平台声量。

不容忽视的一点是,上海市政府新闻办公室官方微博“@上海发布”以2 267 435名粉丝数、7 873条微博数位居十大政务微博、十大新闻发布微博榜首,足以看出“@上海发布”强大的网民基础。故而,本研究以“@上海发布”作为检验上海市政府危机传播有效性的主要依据,很大程度上代表着社会公众对政府行为的主导性评价。具体而言,我们以2013年3~4月,“@上海发布”关于“黄浦江死猪”事件的相关微博作为研究对象,运用内容分析法,对政府形象的参照因素——涉及政府的社会舆论进行评估。研究表明:

1. 公众对政府作为的评价以负面居多

在“@上海发布”的微博中,笔者通过搜索关键词“黄浦江漂浮死猪”,发现共有12条相关微博。将12条微博按照时间、评论数量、转发数进行汇总,如表5所示。{14}

笔者对于上述12条微博的评论进行了汇总,将评论共分为五种类型:“批判帖”(对政府持批评、质询、调侃,对受害者持冷漠、无视的态度);“赞扬帖”(对政府持认同、崇拜、期望,对受害者持同情、关心的态度);“中立帖”(没有明确表态);“无关帖”(与事件无关的抱怨、发泄,或网络推广);“灌水帖”(所发评论无任何意义,纯属灌水)。然后对以上12条微博的评论进行分类统计,详见表6。

从统计结果来看,这12条微博的评论中,批判帖占有绝对优势,赞扬帖、中立帖数量较少。第二条微博因发布的内容涉及打捞死猪的数量之多(5 916具),评论中批判帖的数量最多(87.9%),其次是无关帖(5.1%),这些无关帖多为广告帖和曝光帖。第三条微博因涉及水质检测等公众迫切关心的内容,评论中的赞扬帖的数量有增加(5.5%),但批判帖仍占绝对优势。第五、九、十一条微博中,很多人对于当地政府的举措不仅未能表示理解、尊重,反而出现灌水、围观的网络现象(分别为12.3%、11.6%、10.7%)。尽管这四条微博内容以信息公开为主,发布者试图树立高效、透明的政府形象,但批判的评论数量仍然最多(分别是80.7%、77.9%、67.5%)。第七、八、十条微博是引用专家、农业部、卫生疾控中心的权威观点,以消除人们的疑虑和恐慌,即便如此,评论中数量最多的、超过一半的仍然是对政府的负面评价帖。

不可否认,社会化媒体对政府的舆论有很多情感宣泄的成分。但是,通过分析,不难看出,目前社会化媒体所反映的政府舆论以负面舆论为主。

2. 全民围观引发政府形象次生危机

政府危机传播的效果,除了通过公众评价表现出来,还可能通过公众行为反映出来。社会公众对政府形象的评价必然会影响到公众行为的选择及其效果。事实上,个人在公共危机中扮演着受害者和施助者的双重角色,由此衍生出公共危机中个人行为的两种结果:一种是由于个人行为加剧危机,另一种是由于个人行为缓和危机。在政府形象危机发生后,如果公众与政府相互信任、公众对政府工作表示理解和支持,个人的理性行为在很大程度上可以缓和危机;反之,公众对政府不信任、对政府工作不理解、不支持,甚至反感、抵触,个人行为则会加剧政府形象危机。

在“黄浦江死猪事件”中,政府舍本逐末的应对,死猪漂流原因的官方说法—— “冻死”、“过路猪”、“人猪穿越回答”等遭到了公众舆论的强势反弹。公众的个人行为表现出对政府工作的不理解、不配合、不支持,一场原本严肃的事件由愤怒开始演变成一场全民围观的网络事件。以黄浦江漂浮死猪作为主角的恶搞、调侃创作如火如荼,数量之多、类型之丰富——“猪江”、“过路猪”、“猪投上海”等在网民的围观和消极调侃声中,逐渐酝酿成一件举国关注的公共事件,地方政府和相关职能部门的权威性和公信力遭遇损失,其引发的舆情次生灾害,也对政府形象造成了恶劣影响。

通过对政府危机传播的效果检测,可以看出:在社会评价方面,社会公众对政府组织的评价比较差;在公众行为方面,政府机构人员普遍感觉到社会公众对工作的不理解、不配合,存在抵触、反抗的现象。因而,可以断定,“黄浦江死猪”事件中,政府形象修复策略基本上是不成功的,各修复政策及其效果归纳如下(表7):

四、结 论

政府形象是社会公众对政府行为和表现的综合评价。政府形象维护是一项复杂的系统工程。按照系统理论,政府形象是由理念系统、行为系统和视觉系统三个系统构成的。理论上讲,任何一个系统、任何一个环节出现了问题,都有可能引发政府形象危机。但是,理念偏主观,视觉偏客观,而行为是主观见之于客观的综合体,因而在实际中行为系统对公众关于政府形象认识的影响最大。{15}

以此观照,我们不难发现,造成“黄浦江死猪”事件中政府形象危机的原因是多方面的:首先,缺乏危机观念和公关意识,是政府形象危机产生的根源。一定意义上说,政府应对危机的态度,成为解决危机的关键。正视还是回避,往往直接决定了危机的破坏程度。在“黄浦江死猪”事件中,政府反应滞后,失去危机处理的最佳时机;权威声音模糊,造成信息真空;轻描淡写,甚至互相推诿,造成政府失信于民等,均反映出政府缺乏危机观念和公关意识,官方话语缺位、失语,甚至丧失话语权,直接导致政府在危机处理中的被动境地。其次,政府行为失当是政府形象危机产生的根本原因。如前所述,政府在危机中的一举一动都会对政府形象产生重要影响,良好的表现会在短时间内为政府形象加分,恶劣的举动则会使政府形象瞬间跌入谷底。在“黄浦江死猪”事件中,政府隐瞒、推诿死猪来源,对死猪死因、水质监测敷衍了事的解释等不当行为,造成政府和公众之间信息不对称,激化了政府、公众之间的矛盾,加剧了政府形象危机。再次,危机公关技巧的缺乏是政府形象危机产生的直接原因。正如危机的产生离不开媒体的推波助澜一样,政府形象危机的化解也需要借助媒体。危机传播技巧的巧妙运用,会对政府形象修复起到至关重要的作用。在“黄浦江死猪”事件中,政府采取否认、淡化和逃避策略,激化了公众矛盾;整改、补偿力度不够,敷衍了事;没有道歉使自己陷入被动境地,这些直接导致了政府在此次危机事件中形象修复的失败。政府不能在适当的时机选用适当的策略进行形象修复,导致达不到预期的效果甚至产生反作用。

综上所述,“黄浦江漂浮死猪”事件中政府形象危机已经成为不争的事实。如何在危机事件爆发后修复其受损形象将成为我国各级政府亟待掌握的一种素质。尤其在社会化媒体背景下,政府需要怎样的危机公关意识?需要什么样的媒体观?应该采取怎么的方法疏导舆情?应该以什么样的态度和策略发布新闻?凡此种种,都是需要我们继续关注的课题,公共危机中政府形象的塑造和维护任重而道远。

注 释:

{1}Rosenthal Uriel,Charles Michael T,ed:“Coping With Crises:the Management of Disasters,Riots and Terrorism”,Springfield,IL:Charles,1989,pp.3-33.

{2}{11}史安斌:《情境式危机传播理论与中国本土实践的检视:以四川大地震为例》,《传播与社会学刊》2011年春季号。

{3}芬克的四段论模式,即危机发展经历“危机潜在期—危机突发期—危机蔓延期—危机解决恢复期”四个阶段。

{4}巴顿的危机处理“五环节”模式,即危机处理可分为“察觉—防止—遏制—恢复—反思”五个环节。

{5}徐厌平、邵梦洁:《公共治理视域下中国网络舆情危机及应对研究》,《求索》2013年第11期。

{6}汪臻真:《情境危机传播理论在公共领域的实证检验与修正——以水污染为例》,中国科技大学硕士论文2010年。

{7}Coombs W T:“Protecting organization reputations during a crisis:The development and application of situational crisis communication theory”,Corporate Reputation Review,2007,Vol.10.

{8}人民网:黄浦江漂浮大量死猪事件舆情分析,人民网,http://yuqing.china.com.cn/2013-07/15/content_6118675.htm。

{9}京华时报:黄浦江漂浮死猪四大疑团解析,京华时报网,http://epaper.jinghua.cn/html/2013-03/20/content_1976127.htm?_fin1。

{10}赵宇峰:《从政府公共关系角度分析现代政府的形象评估》,《中共山西省委党校学报》2001年第2期。

{12}刘中望、张梦霞:《微博议程设置路径与用户认知模式的实证研究——基于新浪“热门微博”榜、新闻中心新闻榜的比较》,《湘潭大学学报》(哲学社会科学版)2013年第5期。

{13}武汉大学互联网科学研究中心:一周热点舆情事件排行榜(3月8日~3月15日),财经网,http://business.sohu.com/20130315/n368973782.shtml。

{14}根据“上海发布”新浪微博内容整理。部分微博未拟题目,笔者根据内容提炼而成。

{15}朱光喜,等:《危机事件中的政府形象和政府危机公关》,《公共管理学报》2006年第2期。