信息结构理论观照下“把”字句的翻译

2014-06-23赵晶

赵晶

北京师范大学

信息结构理论观照下“把”字句的翻译

赵晶

北京师范大学

本文基于系统功能语言学的信息结构理论,认为“把”字句中表示处置义的动补结构位于句尾,符合信息结构句尾焦点的一般规律。汉译英时如果忽略这一特点,便会导致译文同原文信息结构的不一致。译为短语动词句和被动句可以最大程度地保持“把”字句句尾焦点的信息结构。译为动宾句会带来信息结构的变化,或者导致新信息标记性的改变,或者导致译文信息焦点的偏移。“把”字句信息结构灵活,英语中缺乏对等的表达方式,翻译中应尽可能地同原文的信息结构保持一致。

信息结构,信息焦点,“把”字句的翻译

“把”字句的研究由来已久,无论是其句法特征还是语义特点,都取得了大量的研究成果。它是汉语独有的一种特殊句式,英语中没有对应的句式表达,“把”字句的翻译也因此成为一大难点。已有的研究如柯飞(2003),沈金华(2007),胡开宝(2009),胡显耀、曾佳(2011)多从句法、语义或语用的角度对“把”字句的翻译进行探讨,但鲜有从信息功能对等这一角度进行的研究。本文基于系统功能语言学的信息结构理论,重点从已知信息和新信息的交替、信息焦点的分布来分析“把”字句的信息功能,并从信息结构等值的角度归纳相应的翻译策略。

1.信息结构理论

信息结构理论的产生直接得益于布拉格学派成员Mathesius的功能句法观(Functional Sentence Perspective)和Firbas的交际动态论(communicative dynamism)。Mathesius(1939)提出了“句子的实际切分”理论,认为有必要把句子的实际切分和形式切分区别开来。句子形式切分的基本要素是语法主语和语法谓语,实际切分的基本要素是表达的出发点和表述核心。句子的实际切分理论又被称作“功能句子观”,强调对句子成分信息功能的研究(姜望琪,2011:21)。Firbas(1974;1992)的“交际动态论”进一步发展了这一学说,并按照句子成分所承载的交际动力(communicative dynamism)来定义主位、述位。一般情况下,交际动力低的成分为主位,交际动力高的成分为述位。Halliday (1967)继承并发展了布拉格学派的这一思想,把信息结构从主位结构中独立出来,探讨其构成规律及推动语篇组织的作用,创建了信息结构理论。随后的Halliday (1994),Halliday&Matthiessen(2004)更是结合主位结构对信息结构做了进一步的探讨,认为主位一般对应旧信息,述位一般对应新信息。

“已知信息”是说话人可以通过指示语或情景进行“复原”的信息,而“新信息”是说话人将其当作新内容而呈现的信息(Halliday,1967:204;211)。信息结构是已知信息与新信息相互作用从而构成信息单位的结构。从结构上看,信息单位=新信息(必要成分)+未知信息(选择成分)。(Halliday,1994:296)由此信息单位就有两种情况:第一,只有新信息;第二,新信息+已知信息。只有已知信息不能构成一个信息单位。Halliday(2003:3)把“信息”看作是一种“特殊的意义,即可以被计算的意义”。换言之,各个意义成分的信息值有高有低。“信息焦点”即信息值最高的部分,它是一种强调,是说话人在话语中标记出的信息块,以期听话人将其解释为具有信息价值。信息焦点是交际中最想传达的内容,反映了说话人对消息主次的放置情况。

Halliday&Greaves(2008:204-205)把信息焦点分为“常规焦点”和“标记焦点”两种。前者指句尾焦点,后者指焦点在其他位置,进一步包括“对比焦点”和“疑问焦点”。焦点部分在语音上体现为“调核重音”,即音调变化最突出的部分。信息焦点有时同新信息重合(如对比焦点和疑问焦点),有时是新信息中最突出的成分(句尾焦点)。看下面例句。

A:What did you do last night?

B:We went to themovies.

按照Halliday的理论,“We”可以在上文中得到复原,因而是已知信息,“went to themovies”是新信息,根据调核重音理论,信息焦点应是“movies”,即新信息中信息价值高(或信息量大)的部分。Matthiessen,Teruya&Lam.(2010:99)中对“新信息焦点”(Focus of New)的解释,也进一步证明了这种观点。

2.“把”字句的信息结构及信息焦点

“把”字句的研究以“处置说”影响最大,认为“把”字句表示对人或物的处置情况。因早期的处置说解释范围有限,潘文娱(1978)提出“广义处置说”,将对动作行为的状况或程度起到的限定作用都看作广义处置的结果;沈家煊(2002)提出“主观处置说”,认为“把”字句的语法意义是表示“主观处置”,即说话人主观认定主语甲对宾语乙作了某种处置。“广义处置说”和“主观处置说”进一步扩大了“把”字句处置说的解释范围。从功能语言学的角度看,“把”字句的处置义也和它的高及物性有关(Hopper&Thompson,1980: 274)。以上对“把”字句的研究多集中在句式的起源、结构和意义上,虽个别地方提及它的信息功能,但都缺乏详尽的说明。

任何一种语言变更其常规语序都有一些特殊的原因并带来特殊的修辞效果,普通的动宾句和“把”字句所表示的意义也不相同。按照信息传递的一般规则,已知信息在前,新信息在后,句末成分承载的信息量最大,常常是信息焦点。“把”字句的信息编排便符合常规的信息传递规律。

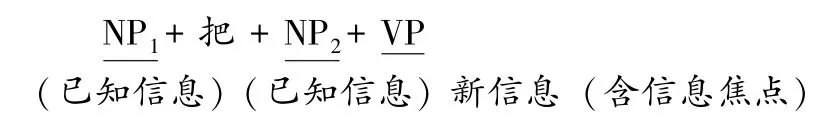

“把”字句的结构可描述为“(A)+把+B+VP”,问句可以用“A把B怎么样了”来提问。A和B的内容通常由名词性短语来表达,因此也可将其写作“NP1+把+NP2+VP”。其中NP1多半是有定的,常常是已知信息,也常会省略,省略的主语往往能在前文找到。这一点也证明了NP1一般不是新信息,因为一个信息单位中新信息不可省略。NP2与句中谓词的语义关系多种多样,各种语义角色都可以出现在NP2的位置上,且NP2常为有定成分,详见张斌(2010:541)。“把”字句作为一个信息单位,VP成分承载了绝大部分的交际动力,用来表达新信息。以往的不少研究也指出了这一点,如宋玉柱(1981)认为“把”字句的意群重音一般总是落在动词或与其有关的连带成分上。崔希亮(1995:13)指出VP是“把”字句的核心,“把”字句的语义焦点落在VP上,符合尾焦(End-Focus)的一般规律,而在VP中语义焦点又总是在后面的结果补语上。张伯江、方梅(1996:85)认为,“把”的作用在于将旧信息放到动词前,把句末位置让给带有新信息的词语。

基于以上观点,可以归纳出无标记情况下“把”字句的信息结构图:

图1“把”字句的信息结构示意图

由上图可以看出,“把”字句中已知信息为NP1和NP2,作为新信息的VP部分位于句末,信息焦点有时同VP重合,有时是VP中的补语成分P,具体情况要根据上下文的语境来判断。

3.“把”字句翻译中信息结构的传译

由上述分析可以看出,“把”字句符合信息结构的一般规律,即已知信息在前、新信息在后,信息焦点占据句末位置。“把”字句将原本在动词后面的宾语(即NP2)提前,使谓语部分得到解放,由封闭式结构变成开放式结构,因而可以表达复杂细微的意义,这些意义往往是具有高价值的新信息。翻译中如何在信息结构和交际动力的分布上同原文保持一致是对译者的一大考验。

本文例句皆选自绍兴文理学院研制的在线语料库“中国汉英平行语料大世界”(http://corpus.usx.edu.cn/),通过对比分析,归纳“把”字句的英译方法,并从信息结构的角度详细进行讨论。

3.1 译为短语动词句

Halliday(1981)对比了短语动词句和一般动宾句的区别:

(1)I thought you had a meeting in Sydney today.What are you doing here?

(1)a.They called the meeting off.(他们把会议取消了)

(1)b.They cancelled the meeting.(他们取消了会议)

从信息结构的角度比较两种答语的原文和译文,可以看出“they”和“themeeting”是已知信息,“call off”和“cancel”是新信息。答语B1采用了短语动词“call…off”,并将“off”置于句尾,符合信息结构的句尾焦点(尾焦)原则。对应的汉译文采用了“把”字句,将VP成分“取消了”置于句末,与原文信息结构一致。答语B2的原文和译文均是标记性信息焦点,因为表达新信息的“cancel”和“取消”没有出现在句尾,而把表示已知信息“会议”放在了常规焦点的位置。从认知的角度看,这也符合熟悉事物在前、陌生事物在后的人类认知规律。句末位置常是认知凸显域,出现在句末的信息焦点因而能被更好地捕捉。

Halliday&McDonald(2004:325)进一步发展了这一观点。比较以下两个句子的信息结构:

(2)We need to pursue all these allegations.

(3)We need to follow all these allegations up.

第一句中的“pursue all these allegations”为新信息,其中“pursue”为标记信息焦点,第二句的新信息为“follow all these allegations up”,其中“up”为非标记(即常规)信息焦点。他们指出,短语动词(phrasal verbs)可用来解决英语中的尾焦问题,即短语动词中的介词或副词置于句尾,占据焦点的常规位置,使之符合信息结构的一般要求。以上例证给我们的启示是,“把”字句的信息结构特征在英译中可通过短语动词句在译文中再次得以体现,从信息结构的角度看这不是翻译“把”字句的最理想手段。但在具体的翻译实践中,这一问题还没有充分引起译者的重视,试看以下几例:

(4)众猴把他围住(《西游记》第一回) All the othermonkeys crowded round him

(5)……就把美猴王的魂灵儿索了去…(《西游记》第三回)they tied up his soul

(6)你看,你把我的虾吓跑了!”双喜说。(《社戏》)Look!You've frightened away my prawn!

(7)我……把你这猢狲剥皮锉骨,将神魂贬在九幽之处,教你万劫不得翻身!(《西游记》第二回)

…and I'll tear off your monkey skin,chop up your bones,and banish your soul to the Ninth Darkness.

例(4)—(7)都是处置义较强的“把”字句,体现处置义的VP位于NP2之后,成为全句的新信息,VP中的补语成分居于句末,成为“把”字句的信息焦点,符合信息结构的一般原则。从信息传递的角度看,翻译后也应将译文的VP放在句末,但显然这不符合英语的表达习惯。

按照上文的分析,这里可采用短语动词(即V+AD/PREP型短语动词)译法,将短语动词中的副词或介词放在最后,占据焦点位置,以便同原文的信息结构呼应。例(4)中VP部分“围住”是新信息,译文不妨调整为“crowded him round”;同理,例(5)不妨改作“tied his soul up”;例(6)改为“frightened my prawn away”;例(7)改作“tear your monkey skin off,chop your bones up”。这样一来,不仅信息焦点占据了句末的常规位置,同时也符合人类的认知规律,加强了新信息在交际中的传递效果。

以下为译文采用短语动词与原句信息结构呼应的例子:

(8)那猴王……把两个勾死人打为肉酱。(《西游记》第三回)

It only took a slight movement of his arm to smash the two fetchers of the dead to pulp.

(9)红玉便赌气把那样子掷在一边。(《红楼梦》第26回)Xiaohong crossly threw the patterns aside.

短语动词句是保持“把”字句信息结构的最佳译法,但这种译法的适用范围有限:一是并非所有“把”字句中的VP成分都有对应的短语动词结构,二是若NP2成分过于复杂,也不宜把短语动词成分拆开使用。

3.2 译为被动句

“把”字句没有对应的短语动词结构时,译为被动句也不失为一种理想的做法。王了一(1982:109)认为和“把”字句密切相关的是被动式,两者有许多相通之点,往往可以互相变换。例如:

(10)德国把奥国灭了:奥国被德国灭了。

(11)张三把李四打了一顿:李四被张三打了一顿。

(12)风把老太太吹病了:老太太被风吹病了。(同上:113)

通过进一步的分析,作者认为汉语的被动式并不是普通主动式的反面,而只是处置式的反面。基于这种论述,两种句式都把VP放在句尾,从信息结构的角度看均符合信息焦点置后的原则。因此,“把”字句译为被动句也是同其信息结构一致的译法。语料库中不乏此类情况:

(13)但是把它更明确地提出来,还是三中全会以后的事情。(《邓小平文选》第二卷)

But it is only since the Third Plenary Session that the issue has been raised more explicitly

(14)一个报纸既已办起来,就要当作一件事办,一定要把它办好。(《毛泽东选集》第五卷)

Once started,a journalmust be run conscientiously and well

(15)生产关系搞得不对头,就要把它推翻。(《毛泽东选集》第五卷)

When the relations of production become unsuitable,they will have to be overthrown.

(16)这个数目不小,不要把它看小了。(《毛泽东选集》第五卷)

That's no small number and should not be underrated.

(17)抓着了世界的规律性的认识,必须把它再回到改造世界的实践中去。(《毛泽东选集》第二卷)

The knowledge which grasps the laws of the world,must be redirected to the practice of changing the world.

(13)—(17)的例句中原文“把”字句的VP成分“更明确地提出来”、“办好”、“推翻”、“看小了”和“再回到改造世界的实践中去”均在句末占据信息焦点的常规位置,译文中被动句的使用保留了原文的这种信息结构,被动式“raised more explicitly”、“run well”、“overthrown”、“underrated”和“redirected to the practice of changing the world”居于句末,同样满足信息尾焦原则和“熟悉事物在前、陌生事物在后”的认知规律。英语因为不能像汉语一样利用“把”字句灵活处理信息焦点,这也是英语比汉语被动句相对较多的一方面原因。

有时,英语被动句中句末会出现“by+NP”成分,如:

(18)战争……人类社会的发展终久要把它消灭的……(《毛泽东选集》第二卷)

War…will be finally eliminated by the progress of human society

此时,信息焦点仍在被动式而不是“by+NP”成分上,尽管“by+NP”也是新信息的一部分。在一般情况下,被动句中被动式部分比“by+NP”成分有更大的信息量,语音上体现为更明显的调核重音,更容易成为信息焦点。

3.3 译为动宾句

英文中有些动词隐含着较强的处置义,译为汉语时常常用“把”字句。先看语料库中的这样一例:

(19)Shallwe renew the oath of sisterhood we made together years ago?(《京华烟云》第八章)

我们把那年结拜姐妹的情分再起誓一次好吗?

原文中的“renew”有较强的处置义,因此汉译文中用了“把”字句。从回译的角度看,“把”字句也可翻译为英语的动宾句,且是动词有强处置义的动宾句。但是此时英译文中的VP成分负载了调核重音,成为有标记的信息焦点。较之前两种翻译方法,这种译法不能体现出“把”字句句尾焦点的信息结构特点,但它在“把”字句的翻译中却占有相当大的比例,有着广泛的应用。如:

(20)今后值得注意的,就是要利用各种机会,把上述那些简单的口号,内容渐渐充实,意义渐渐明了起来。(《毛泽东选集》第一卷)

From now on care should be taken to use every opportunity gradually to enrich the content and clarify themeaning of those simple slogans.

该句的VP是并列结构,翻译为动宾句后VP仍是信息焦点,但却是标记性的信息结构。NP2中的“those”是定指,代表已知信息,调核重音落在信息焦点“enrich”和“clarify”上,而不是已知信息“those simple slogans”的上面。再如:

(21)小丫头忙捧过斗笠来,宝玉把头略低一低,叫他戴上。(《红楼梦》第八回)

A maid came forward with Bao-yu's rain-hat and he lowered his head slightly for her to put it on.

(22)美国把它的制度吹得那么好。(《邓小平文选》第三卷)The United States brags about its political system.

(23)每个青年现在必须和过去不同,一定要下一个大决心,把全国的青年团结起来,把全国的人民组织起来。(《毛泽东选集》第二卷)

You must each be different from before and resolve to unite the youth and organize the people of the whole country.

例(21)—(23)中原文的“把”字句在译文中变作动宾句,“把”的处置义分别由强处置义动词“lower”、“brag”、和“unite”来体现。动宾句译“把”字句在翻译实践中极为常见,一方面因为英语SVO结构使用频率较高,另一方面因为英语的强处置义动词也较多。从信息结构的角度考虑,动词部分体现调核重音,常常是有标记的信息焦点,信息焦点从原文的非标记性转换为标记性。新信息的句末位置认知凸显让位给了句中的重音认知凸显。

3.4 其他译法

“把”字句也可译作英语的使役结构“make/have/get NP done”,如“把它吃完”(have it finished),“把他灌醉”(get him drunk)。但英语的使役结构较之“把”字句使用范围相对较小,许多汉语的“把”字句不能自由转换为这种结构,如例(16)。

除了以上几种译法外,语料库中的译例表明“把”字句还有多种其他译法,但从信息交际的角度来看,译文的信息结构或其体现方式均有不同程度的影响。例如:

(24)把它作为一项制度坚持下去(《邓小平文选》第二卷)make it a regular practice to do so

原句中的VP焦点“坚持下去”变为译文中的形容词焦点“regular”,焦点成分发生明显的变化。又如:

(25)他总不很吃菜,单是把酒不停的喝。(《在酒楼上》)

He had eaten next to nothing but had continued to down cup after cup ofwine(Lyells译文)

He had scarcely touched the dishes but had been drinking incessantly(杨宪益译文)

原句的新信息为“不停的喝”,信息焦点应是动词修饰语“不停的”而不是句末动词“喝”,属于标记性信息焦点。两个译本分别用了短语“cup after cup of wine”和副词“incessantly”来对应这一焦点,并放置于句末,恢复了“把”字句信息焦点的常规位置。

有时“把”字句在翻译中也会由小句降级为词组,如:

(26)革新军制离不了现代化,把技术条件增强起来,没有这一点,是不能把敌人赶过鸭绿江的。(《毛泽东选集》第二卷)

The reform of our military system requires its modernization and improved technical equipment,withoutwhich we cannot drive the enemy back across the Yalu River.

原文中的“把技术条件增强起来”这一个小句在译文中出现了级转移,变为了名词词组“improved technical equipment”,原句中的动词“增强”译为修饰成分“improved”,它在译文中有强调作用,原句的动词焦点变作名词词组中的修饰语焦点。

基于以上论述可以看出,汉语“把”字句在表达信息结构时非常灵活,英语没有对等的句式或表达方式,采用这些译法虽然概念意义没有发生变化,但从信息结构的角度看译文的信息焦点的分布常常不能和原文保持一致,只能通过相应的手段进行弥补。

4.小结

汉语“把”字句将VP成分居于句末,符合信息焦点居后的一般原则,也符合人类认知的一般规律。英语中没有相对应的句式,汉译英时为了体现原语的信息结构特点,可采用短语动词句或被动句来翻译,这两种译法同原句的信息编排基本一致,顺应了由已知到未知的认知规律。“把”字句也可译为含强处置义动词的动宾句,此时译文为标记信息焦点句。具体翻译实践中,也常见其他灵活译法,但信息结构会同原文有一定的出入。汉语的“把”字句在表达信息结构时远比英语灵活,译者在翻译过程中需采用上述种种手段对其进行再现或补偿,以呼应原文的信息传递方式。

Firbas,J.1974.Some aspects of the Czechoslovak approach to problems of functional sentence perspective[A].In F.Daneš(ed.).Papers on Functional Sentence Perspective[C].Prague:Academia,11-37.

Firbas,J.1992.Functional Sentence Perspective in Written and Spoken Communication[M].Cambridge:Cambridge University Press.

Halliday,M.A.K.1967.Notes on Transitivity and Theme in English(partⅡ)[J].Journal of Linguistics(2):199-244.

Halliday,M.A.K.1981.Grammaticalmetaphor in Eng-lish and Chinese[Z].A paper presented at The Second Conference on Chinese Language Use.Australian National University in Canberra.

Halliday,M.A.K.An Introduction to Functional Grammar(2nd edition)[M].London:Edward Arnold,1994.

Halliday,M.A.K&C.M.I.M.2004.Matthiessen.An Introduction to Functional Grammar(3rd edition) [M].London:Arnold.

Halliday,M.A.K.&E.McDonald.Metafunctional profile of the grammar of Chinese[A].In A.Caffarel,Martin J.R.&Mattiessen C.M.I.M. Language Typology:a functional perspective[C]. Amsterdam:John Benjamins,2004:305-396.

Halliday,M.A.K.On Language and Linguistics[A]. Collected Works of M.A.K.Halliday[C]. (Vol.3.)Edited by J.Webster.London&New York:Continuum,2003.

Halliday,M.A.K.&W.S.Greaves.Intonation in the Grammar of English[M].London&Oakville:E-quinox,2008.

Hopper,P.J.&S.A.Thompson.1980.Transitivity in Grammar and Discourse[J].Language,(2):251-299.

Mathesius,V.O tak zvaném aktuálním leněnívětném,1939.On the so-called actual bipartition of the sentence[J].Slovo a slovesnos(5):171-174.(中译本见王福祥,白春仁(编),1989:10-17)

Matthiessen,C.M.I.M.,K.Teruya&M.Lam.2010.Key Terms in Systemic Functional Linguistics[M].London&New York:Continuum.

崔希亮,1995,“把”字句的若干句法语义问题[J],《世界汉语教学》(3):12-21。

胡开宝,2009,基于语料库的莎剧《哈姆雷特》汉译文本中“把”字句应用及其动因研究[J],《外语学刊》(1):111-115。

胡显耀、曾佳,2011,从“把”字句看翻译汉语的杂合特征[J],《外语研究》,(6):69-75。

姜望琪,2011,《语篇语言学研究》[M]。北京:北京大学出版社。

柯飞,2003,汉语“把”字句特点_分布及英译[J],《外语与外语教学》(12):1-5。

潘文娱,1978,对把字句的进一步探讨[J],《语言教学与研究》(3):71-81。

沈家煊,2002,如何处置“处置式”[J],《中国语文》(5):387-399。

沈金华,2007,论科技翻译中“把”字句式的灵活应用[J],《外语学刊》(4):118-120。

宋玉柱,1981,现代汉语语法论文集[M]。天津:天津人民出版社。

王了一,1982,《汉语语法纲要》[M]。上海:上海教育出版社。

张斌(主编),2010,现代汉语描写语法[M]。北京:商务印书馆。

张伯江、方梅,1996,汉语功能语法研究[M]。南昌:江西教育出版社。

(赵 晶:北京师范大学外文学院2011级博士生)

通讯地址:100875北京师范大学外文学院2011级博士生信箱

2013-07-02