英汉语位移句的句法结构∗

2014-06-23王奇

王奇

商丘师范学院

英汉语位移句的句法结构∗

王奇

商丘师范学院

英语的动词+介词/小品词位移句与汉语的连动位移句是两种语言的典型位移句,在结构上貌合神离:前者的MANNER嫁接在位移性成分GO上(P不并入GO),解读为“位移的伴随活动”,而后者的MANNER嫁接在致使性成分CAUS上,解读为“致使方式”,并且P并入GO拼出动词。这种结构差异表现在两个方面:一是英语的典型位移句除了能用walk/run等与位移有关的动词作谓语,还能用shudder等本质上与位移无关的动词作谓语,而汉语的典型位移句只能用与前者对应的动词作第一个动词,不能用别类动词;二是英语用in(to),out(of)等介词/小品词体现路径,而汉语用“进/出”等第二个动词体现路径。所谓“附目构架语言”、“动词构架语言”、“均等构架语言”等说法并没有抓住问题的本质。

位移句,动词,方式,嫁接

1.导言

位移句(motion sentence)是表达位置移动的句子,不同类型语言的位移句呈现出不同的特点。本文把英语和汉语的位移句加以比较,提出相关的句法结构分析,并从形式句法的角度揭示两种语言类型学特点的本质。

2.文献综述

本节先介绍有关位移句的语言类型描写,再回顾有关位移句的句法结构分析。

2.1 有关位移句的英汉语的类型描写

Talmy(2000)以位移路径的表现形式为标准区分“动词构架语言”(verb-framed language)与“附目构架语言”(satelliteframed language):前者以罗曼诸语言为代表,其路径(path)表现在典型位移句的动词上,后者以日耳曼诸语言为代表,其路径表现在典型位移句的围绕动词的附目上(附目在英语中表现为相对于动词而言处于从属地位的小品词/介词)。现有汉语位移句的研究大多围绕这一区分展开。争论的一个显著论断是除了Talmy所说的两类语言之外,还可能有第三类——均等构架语言(equipollent language)。

英语属于附目构架语言,这一点没有什么争议。汉语到底是属于哪一类,观点可谓众说纷纭。Talmy的一贯观点是,汉语属于附目框架语言,这一观点得到了沈家煊(2003)、宋文辉(2004)等学者的支持。戴浩一(Tai 2003)认为汉语基本上属于动词构架语言,虽然也有附目构架语言的特点。也有学者认为汉语属于(广义)均等构架语言(Chen&Guo 2009;Chen&Guo 2010;Slobin 2004;阚哲华2010)。史文磊(2012)认为汉语表现出由动词框架语言向附目框架语言演化的倾向。争论的本质是(现代)汉语的典型位移句“走进”句的“进”这类词到底是不是附目:如果这类词是附目,则汉语应该跟英语一样,属于附目构架语言;如果这类词不是附目,则汉语属于均等构架语言。

学界基本认同“走进”这类词的两个成分都是动词,只不过对于第二个动词是不是处于从属地位,即附目的地位,尚有不同观点。如果对位移句的句法结构进行形式化分析,有望对这一问题给出可行的解决办法。

2.2 位移句的形式句法结构分析回顾

就位移句的结构分析而言,生成语法学派的学者们提出不同的理论,较有代表性的有McIntyre(2004)、Zubizarreta&Oh (2007)、Mateu(2008)、Mateu&Rigau (2009;2010)、Son(2007)、Son&Svenonius(2008)、Real Puigdollers (2010)、den Dikken(2010)等等。其中以Mateu和den Dikken为代表的学者认为(中心成分层面的)“方式嫁接”存在于某些语言的位移句中。

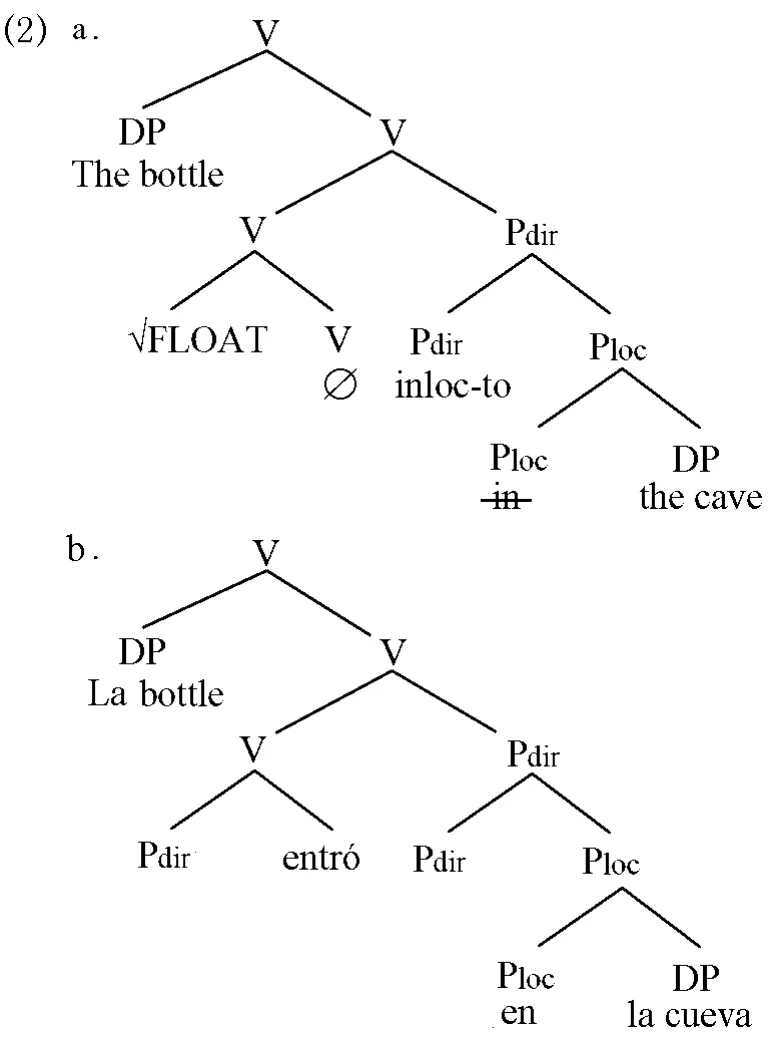

Mateu一方面接受了Hale&Keyser (1993;2002)的词项分解及论元结构的观点,另一方面强调中心成分层面的嫁接的语言差异,认为Talmy理论中的“附目构架语言”与“动词构架语言”之间,存在句法学意义上的参数差异:英语及其他日耳曼语言允许(能产性的)中心成分层面的嫁接(直接合并),而罗曼诸语言不允许中心成分层面的嫁接(直接合并),但允许中心层面的移位式嫁接(内部合并)。下面是英语和西班牙语(一种罗曼语)的例子(Mateu(2010)的例(24))1:

(1)a.The bottle floated into the cave.(英语)

b.La botella entró en la cueva flotando.(西班牙语)

the bottle entered in the cave floating

(瓶子漂着进了洞穴。)

例子的树形图如下:

在英语句子中,句子的构架与the bottle went into the cave类似,只不过动词V的语音形式不像went(go)有具体形式,而是空的,在此情况下,词根√FLOAT嫁接在中心成分V上(与之直接合并),生成的复杂动词√FLOAT+V的语音形式是动词float,但其语义是“以float(漂)的方式come/go(作位置移动)”,整个句子的意思是“瓶子以漂的方式进了洞穴”。这种中心成分层面的嫁接典型地表现在Talmy所说的“附目构架语言”上。

在罗曼语句子中,句子的基本构架与上述英语句子一样,但句子生成结果不一样。表路径的Pdir移位后并入(incorporate into)中心成分V,最终拼出复杂动词entró (意思是“进”)。由于V上面已经嫁接经移位而来的P,使得再在其上嫁接方式成分成为不可能(依照Kayne(1994),多重嫁接是不合适的句法操作),方式成分就只能以句子状语的形式flotando(意思是“漂”)的形式出现;这是短语层面的嫁接。由于路径表现在动词上,这类语言被Talmy称为“动词构架语言”。

Mateu用是否允许中心层面的嫁接这一参数差异分析了Talmy所说的“附目构架语言”与“动词构架语言”的区别。这种分析能解释像日耳曼诸语言和罗曼诸语言这样的非连动语言,但对像汉语这样的连动语言,似乎得加以改进才行。汉语的“进”已经是P移位嫁接到V的结果,但这不妨碍“走”的出现,从而“方式”和“路径”都体现在动词上。另外,汉语连动式里的“方式”动词的种类比英语的少,仅限于(可以)有固定方向、在逻辑上与位置移动有因果关系的动词,这也需要在理论上作出解释。

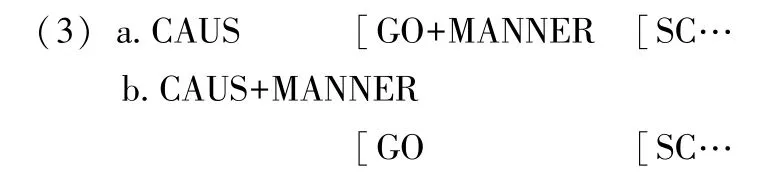

den Dikken发展了Mateu等学者的词内嫁接思想,认为在位移句中,表方式的成分(被标为MANNER)可以嫁接(直接合并)在GO、CAUS、DO等中心成分中的任意一个上面。2按照den Dikken的分析,如果有在GO之上再有CAUS,MANNER不仅可以嫁接在GO上,还可以嫁接在CAUS (E)上:

SC是小句子(small clause),其内部成分包括介词PDir和PLoc等;无关细节本文不涉及。就英语而言,GO(或GET)上面嫁接MANNER以后,就不能再嫁接别的成分。而像朝鲜语这样的连动语言除了GO,在GO之前还可以有DO与之形成连续的两个动词性成分;GO嫁接其他成分之后,并不影响DO上面再嫁接MANNER,因为GO和DO是相互独立的两个成分。英语和连动语言的位移句的结构大致如下所示:

(4)清楚地表明,英语与连动语言的区别是,英语的谓语动词只允许一个动词性成分(GO),而连动语言允许两个:DO和GO。由于英语位移句的结构中没有DO,如果有MANNER,其嫁接的位置只能为GO;连动语言提供了DO的位置可以嫁接MANNER。

至于den Dikken理论里的CAUS与DO的区别,其实没有必要:下文我们将证明,即使是(4b)也应该用CAUS,不用DO。换言之,即使是连动语言,与GO构成复杂动词的也应该是CAUS,不是DO。这样,(4b)其实没有存在的必要了。就本文探讨的句型而言不涉及(3a)。

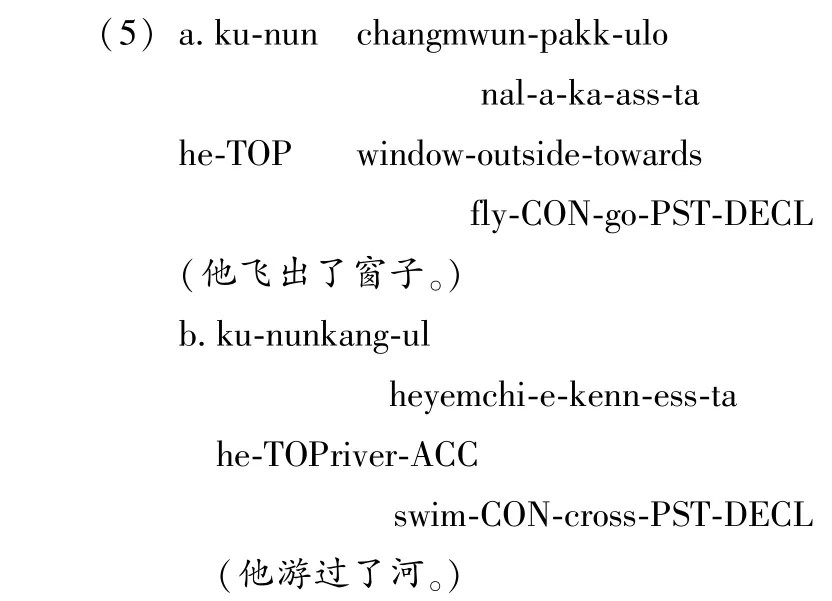

英语位移句的分析参加上文Mateu的分析,连动语言以朝鲜语的句子为例3:

这两个例句都是连动句。按照den Dikken的分析,连动式的第一个动词都是MANNER(分别是nal“飞”和heyemchi“游”)嫁接在DO上。就第二个动词而言,(5a)为GO直接拼出为ka,而在(5b)中,kenn“过”的意思丰富到使介词不出现的程度(den Dikken 2010:43)。4

现在我们看汉语的情况。汉语与朝鲜语一样,是连动语言。与朝鲜语不同的是,汉语没有像英语into/out of之类的介词(朝鲜语有这类介词),表达相应的意思只能用动词,所以汉语没有类似朝鲜语的(5a)的句式,只有(5b)类句式。

Mateu和den Dikken的理论经改造能对包括汉语在内的连动语言的位移句进行解释。由于Mateu主要关注罗曼语和以英语为代表的日耳曼诸语言,而den Dikken的主要语料是荷兰语,只是简单谈到了其他语言(包括连动语言、英语、罗曼语),有许多细节有待落实,下面我们沿着这条思路继续探究。

3.结构分析

下面我们首先对文献中的“方式”概念加以澄清,然后以此为基础进一步分析英汉两种语言的位移句的结构。

3.1 “方式”与“伴随活动”

语言学文献中常常提到“方式”(manner,学者们用的大小写形式不尽一样),下面是英语的例子:

(6)a.John walked into the room.

b.Mary ran out of the door.

这类句子是英语的典型位移句,含有“位移方式动词”(manner ofmotion verb)。(7)是汉语的典型位移句,似乎可以认为语义与英语的这类句子相当,也使用方式动词:

(7)a.张三走进了房间。

b.李四跑出了门。

但是,英语的位移句不一定有对应的汉语句子:

(8)a.The train shuddered into the station.

b.The bulletwhistled through thewindow.

c.The girls giggled out of the room.

这类句式的动词都是表运动状况的。汉语要表达类似意思,常常用带“着”状语。(8)翻译成汉语句子是:

(9)a.火车颤抖着进了站。

b.子弹呼啸着穿过了窗子。

c.女孩子们笑着(走/跑)出了教室。

很显然,汉语没有类似英语(8)的句型;汉语的“颤抖”、“呼啸”、“笑”等即使作动词用,也不能用作位移句的主要动词,但可以用作非位移句的唯一动词:

(10)a.大地在颤抖。

b.风在呼啸。

c.女孩子们在笑。

如果英语的(6)与汉语的(7)是句法上对应的句子,那么英语的(8)没有对应的汉语句子,就需要合理的解释。我们再看与例句(1)有关的两个汉语句子:

(11)a.瓶子漂进了洞穴。

b.瓶子漂着进了洞穴。

这两个句子意思有明显区别。(11a)没有“着”,含有“漂”导致“进”的意思,“漂”应该分析为致使方式;(11b)有“着”,“漂”是伴随活动。

汉语的致使方式与伴随状况可以并存:

(12)女孩子们笑着走出了教室。

在这个例子里,“走”解读为致使方式,而“笑”解读为伴随活动。虽然“走”在有的句子里可以作为伴随活动,但把“笑”作为致使方式显然不行:

(13)a.女孩子们走出了教室。

b.∗女孩子们笑出了教室。

(13a)合格,(13b)不可接受,是因为“走”作为“出”的致使方式合乎逻辑,而“笑”只能作为伴随活动来解读,作为致使方式出现是不行的。事实上,这种伴随活动不只出现在位移句中,更广泛存在于各种语言的其他句式中,这里仅举汉语的例子来说明:

(14)a.孔乙己站着喝酒。

b.她们唱着歌干活。

从英语例子来看,英语位移句中能出现的动词与位移运动之间不必有致使关系: (6)的例句中“走”、“跑”可以理解为致使方式,但(8)的各句情况就不一样了。(8a)里的shudder和(8b)的whistle从逻辑上说是位移运动的结果,而不是致使方式,(8c)的giggle跟致使之间没有关系,只能理解为位移运动的伴随活动。

综上所述,就位移句而言,传统上所说的“方式”虽然都可以分析为嫁接成分,但实际上可包括三种性质不同的嫁接成分:两种中心成分层面的嫁接成分和一种短语层面的嫁接成分。前者包括致使方式(体现在汉语位移句中)和位移运动伴随活动(体现在英语位移句中),后者是广义上的伴随活动。

3.2.英汉位移句的基本结构

在比较了英汉典型位移句的动词并厘清了传统上所说的“方式”的概念后,我们在Mateu和den Dikken的理论框架内,提出英汉语典型位移句的基本结构:

(15)a.GO+MANNER[SC…(英语)

b.CAUS+MANNER[GO[SC…(汉语)

英语不是连动语言,其典型位移句只有GO没有CAUS,MANNER嫁接在GO上,是位移运动的伴随活动;汉语是连动语言,其典型位移句有两个动词性成分CAUS和GO,MANNER嫁接在CAUS上,是致使方式。我们之所以用CAUS代替了den Dikken理论的DO,是因为如上文所讨论的那样,汉语典型位移句的谓语动词的第一个成分与第二个成分之间必须具有逻辑上的致使关系,没有这种逻辑关系的两个成分不能组成连动谓语动词。

在对例句进行具体分析之前,先解决一个技术问题:den Dikken虽然没有明说,但从所给的一系列例子来看,CAUS引进了一个论元(域外论元),而汉语的连动式位移动词如果也采用CAUS的分析思路,句子的论元数并没有增加,这怎么解释?这个问题可以用Pylkkänen(2002;2008)的Voice绑定(Voice-bunddling)参数来解决:英语的CAUS是绑定了Voice的,而Voice是引入域外论元的,所以CAUS的出现意味着必须增加一个论元;而连动语言的CAUS不绑定Voice,句子可以只有CAUS而没有Voice,由于Voice的功能是引入新论元,没有Voice论元数就不增加。Pylkkänen本人论证了日语和芬兰语的CAUS和Voice不是绑定的。汉语的CAUS不引入新论元,可以认为是Voice绑定参数取负值的具体表现。下面的例子能说明问题:

(16)a.孩子已经送到学校了。

b.玻璃敲碎了。

这些句子是致使性非宾格句(Pylkkänen 2002)。无论是“送”,还是“敲”,都是人做的事,从语义上说得有一个施事论元来体现,但这个论元在句法上却没有表现出来;从句法学的角度来说,句子只有CAUS而没有Voice。5英语没有这类句式。

我们现在来分析英汉两种语言的各式位移句。先看典型位移句,例子(6)和(7)重新编号为(17)和(18):

(17)a.John walked into the room.

b.Mary ran out of the door.

(18)a.张三走进了房间。

b.李四跑出了门。

英汉两种语言中相对应的这类句子,往往被认为意思一样。实际上,walk into的意思应该解读为“走着进”,虽然其意思与“走进”不矛盾。究其原因,还是因为英语的这类位移句只有GO,没有CAUS;walk也好,run也好,是嫁接在GO上的;其句子结构是(15a)。而汉语的连动式位移句的GO是并入了P的(拼出像“进”这样的动词),不能再嫁接MANNER,MANNER是嫁接在CAUS上的,所以只能嫁接“走/跑/漂/滚”这类词,从而有“走进/跑出/漂到/滚过”的合格复杂动词,而没有“颤抖进”这样的说法;其结构是(15b)。

英汉两种语言有这样的结构差别,其原因可能是这样的:英语是屈折语,典型的语法标记是屈折词缀(如时态标记-ed),而一个词缀属于一个词,不属于两个或两个以上的词,使得这种语言不以连动式作为典型句型(试比较McIntyre(2004: 555)),而汉语的语法标记是助词(如体貌助词“着/了/过”),其前面可以有两个或更多动词,形成连动式。6英语有丰富的位移介词,如in(to),out(of),across,汉语缺乏这样的位移介词,是另外一个原因。

现在我们看看汉语没有而英语有的位移方式句,(例(8)在这里重写为(19)):

(19)a.The train shuddered into the station.

b.The bulletwhistled through thewindow.

c.The girls giggled out of the room.

这几个句子的结构也是(15a)。结构中只有GO,没有CAUS,而shudder/ whistle/giggle虽然作为CAUS的方式不合适,但作为GO的方式完全合适,GO+MANNER解读为“以shudder/whistle/giggle的方式作位置的移动”则是没有问题的。上文说过,由于汉语的GO上面已经嫁接了P,所以不能再嫁接别的成分,如果有方式成分,只能嫁接在CAUS上,造成的结果是汉语没有严格意义上的英语式的位移方式句。

最后我们简单谈谈英汉语的其他位移句:

(20)a.John entered the room.

b.Mary crossed the street.

(21)a.张三进了房间。

b.李四过了马路。

(22)a.John entered.

b.The plane ascended.

(23)a.张三进来了。

b.飞机上去了。

(24)a.John walked in.

b.The plane flied up.

(25)a.张三走了进来。

b.飞机飞了上去。

这些位移句虽然不是两种语言的典型位移句,但它们确实都是合格的句子。就(20)—(23)来说,英汉两种语言表现出一致性,都是P并入GO拼出enter“进”、cross“过”、ascend“上(去)”等动词,没有MANNER可言。而(24)和(25)都有MANNER:(24)的英语句子是表伴随活动的MANNER嫁接到GO上,(25)的汉语句子则是表致使方式的MANNER嫁接到CAUS上。当然,最后拼出的谓语动词都不是连动式,而是单词(汉语可能会出现“来/去”这样的成分)。

4.语言类型的形式句法学解读

“走进”这类构式的“进”这类成分到底是不是附目,关系到汉语的类型学归属问题。它的地位是不是类似于英语的介词/小品词,因而具有附目的性质?从形式语言学的角度来看,判断一个词的词类,主要标准是它的语法表现,语义标准没有可行性(如英语的like和fond意思一样,但一个是动词,另一个是形容词)。“走进”的“进”虽然跟英语的in(to)意思相近,但说它跟enter一样更合适,因为无论是“进”还是enter,都能单独作谓语动词。既然”走”是动词,可以把汉语的“走进”与英语的walk in(to)作比较,于是“进”就被有些学者分析为类似英语介词/小品词in(to)的“附目”。我们认为,尽管“走进”与walk in(to)的意思相近,但二者的结构有本质区别,这由汉语的“呼啸进”、“颤抖进”、“笑出”不可接受而英语的相应构式完全合格可以看出。上文的分析证明,把“走”后的“进”分析为非附目的成分,可以解释这些语料。

既然“走进”的“进”不是附目,从类型学的观点来看,汉语应该属于均等构架语言,因为“走进”类位移句式是汉语的典型位移句,而且“走”和“进”都是动词。“走进”类句式是连动式,汉语是连动语言。这使我们想到一个问题:是不是所有的连动语言都属于均等构架语言?这需要对更多语料的分析才能下定论。

可以说,罗曼诸语言、英语和汉语分别代表了三个类型的语言,具体体现在各自典型的位移句的特点上。作为非连动语言的罗曼语,其典型位移句以enter类动词为主要动词,在结构上说表路径的P并入动词性的GO后拼出enter(相当于“进”)这样的动词,路径表现在动词上,该类语言被称为“动词构架语言”。作为非连动语言的英语,其典型位移句是walk in(to)类句子,其特点是表伴随活动的MANNER嫁接到GO上,拼出walk这样的动词,表路径的P拼出成in(to)这样的介词/小品词,因此该类语言被称为“附目框架语言”。作为连动语言的汉语,其典型位移句以“走进”这样的复杂成分为谓语动词,在结构上有两个动词性成分CAUS和GO,其中CAUS上嫁接了表致使方式的MANNER拼出“走”这样的动词,GO上并入了表路径的P,拼出“进”这样的动词,最终形成“走进”这样的连动式;由于连动式的两个成分都不具有附目的地位,所以汉语表现出“均等构架语言”的特点。无论是英语还是汉语的MANNER嫁接,都是中心成分层面的。罗曼语的典型位移句不涉及到位移方式,若要表达位移的方式,则采用短语层面的嫁接成分,这种位移方式其实是伴随活动;英汉和汉语也都能采用短语层面的嫁接成分表达伴随活动。

这样的类型区分虽然有一定的合理性,但其局限性也是非常明显的。第一,Talmy把“动词”与“附目”对立起来,混淆了英语的介词/小品词与汉语典型位移句的第二个动词;提出“均等构架语言”的学者虽然试图削弱这种对立,但对“动词”与“附目”的性质分析并不透彻。第二,这种区分关注的是“路径”的表达,却混淆了“方式”的不同概念,把中心成分层面的“致使方式、位移伴随活动与短语层面的广义的伴随活动三者混为一谈。第三,类型区分只依照各种语言的典型位移句,事实上像以汉语“进”这样的词为谓语动词的位移句三种类型的语言都用,这似乎是语言共性,类型区分显然对这类句子解释力不够。只有形式化的分析才能从根本上解决问题。

5.结语

通过以上分析,可以得出结论:英语典型位移句(动词+介词/小品词式)的结构是MANNER(解读为“伴随活动”)嫁接到GO上,汉语典型的位移句是连动式,涉及到MANNER(解读为“致使方式”)嫁接到CAUS上拼出第一个动词,P并入GO拼出第二个动词。尽管从表面上看,两种语言的典型位移句似乎能够对应,但两种句式只是貌合神离,具有不同的句法结构,不同的结构导致的一个直接结果:同样的动词如shudder/“颤抖”,在一种语言中可以作位移句的谓语动词,在另一种语言中却不行。把语言按照典型位移句的特点区分为“动词构架语言”、“附目构架语言”、“均等构架语言”,没有抓住位移句的本质。

注释:

1 鉴于汉语的"进/在"等词到底是动词还是介词没有定论,而外语的例句的介词用汉语逐词解释可能造成理解上的问题,故本文用英文逐词解释,而整句解释用汉语。

2 den Dikken还区分GET和GO(二者相当于Mateu的V),认为它们的区别之一是前者表位移的开端(inception),而后者表位移的整个过程。由于这种区分与本文内容无关,下文只谈GO,不再提及GET。此外,den Dikken理论中的概念RELATOR本文也不涉及。

3 本文的语法标记如下:ACC accusativemarker宾格标记,CON connective morpheme连字语素,DECL declarative marker陈述标记,PST past tensemarker过去时标记,TOP topicmarker话题标记。

4 当然,按照Mateu的解释,(5b)是P移位并

入V,这个理论细节本文限于篇幅不作探讨。

5 有的文献认为这类句子是隐含的被动句,其实不然,因为被动句的施事论元虽然可以不以显性的形式出现,但句子可以有“小心翼翼地”、“故意”等词,表明Voice的存在,但致使性非宾格句不行:

i.孩子被小心翼翼地送到了学校。

玻璃被故意敲碎了。

ii.∗孩子小心翼翼地送到了学校。

∗玻璃故意敲碎了。有关Voice和CAUS的分离可参见Harley (2013),注意Harley用的标记是v而不是CAUS。

6 实际上,英语有不典型的连动式,如go后面可以直接跟一个动词。McIntyre(2004)认为英语的go see,go find it,go give her the book这样的连动式成立的条件是go必须是原形,不能作屈折变化。其实不仅go没有屈折变化,其后面跟的动词也不能作屈折变化,这就绕开了词缀到底有几个动词的问题,因为这时候根本就没有动词词缀。

Chen,Liang&Jiansheng Guo.2009.Motion events in Chinese novels:Evidence for an equipollentlyframed language[J].Journal of Pragmatics(9): 1749–1766.

Chen,Liang&Jiansheng Guo.2010.From language structures to language use:A case from Mandarin motion expression classification[J].Chinese Language&Discourse(1):31–65.

Den Dikken,Marcel.2010.Directions from the GETGO:On the syntax of manner-of-motion verbs in directional constructions[J].Catalan Journal of Linguistics(1):23–53.

Hale,Kenneth&Samuel Jay Keyser.1993.On argument structure and the lexical expression of syntactic relations[A].In Kenneth Hale&Samuel Jay Keyser(eds.),The view from Building 20:Essays in linguistics in honor of sylvain bromberger[C].Cambridge,MA:MIT Press,53-109.

Hale,Kenneth&Samuel Jay Keyser[M]. 2002.Prolegomenon to a Theory of Argument Structure.Cambridge,MA:MIT Press.

Kayne,Richard S.1994.The Antisymmetry of Syntax [M].Cambridge,Mass.:MIT Press.

Mateu,Jaume.2008.On the l-syntax of directionality/ resultativity:The case of Germanic preverbs [A].In Anna Asbury,Jakub Dotlaäil,Berit Gehrke&Rick Nouwen(eds.),Syntax and semantics of spatial P[C].Amsterdam/ Philadelphia:John Benjamins Pub.Co.,221–250.

Mateu,Jaume&Gemma Rigau.2009.Romance paths as cognate complements:A lexical-syntactic account[A].In Pascual Jose Masullo,Erin O’Rourke&Chia-hui Huang(eds.),Romance linguistics 2007:Selected papers from the 37th Linguistic Symposium on Romance Languages(LSRL) [C].Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins Pub Co.,227–242.

Mateu,Jaume&Gemma Rigau.2010.Verb-particle constructions in Romance:a lexical-syntactic account[J].Probus:International Journal of Latin and Romance Linguistics(2):241–269.

McIntyre,Andrew.2004.Event paths,conflation,argument structure,and VP shells[J].Linguistics (3)523–571.

Pylkkänen,Liina.2002.Introducing arguments[D]. MIT phd diss.

Pylkkänen,Liina.2008.Introducing Arguments[M]. Cambridge,MA:MIT Press.

Real Puigdollers,Cristina.2010.A microparametric approach on goal ofmotion constructions:properties of adpositional systems in Romance and Germanic [J].Catalan Journal of Linguistics(1):125–150.

Slobin,Dan I.2004.Themany ways to search for a frog [A].In Sven Strömqvist&Ludo Verhoeven (eds.),Relating Events in Narrative,(volume 2):Typological and Contextual Perspectives[C]. Mahwah,NJ:Lawrence Erlbaum Associates.Inc.,Publishers,219–257.

Slobin,Dan I.2006.Whatmakesmanner ofmotion salient[A].In Maya Hickmann&Stephane Robert (eds.),Space in languages:Linguistic Systems and Cognitive Categories[C].Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins Pub Co.,59–82.

Son,Minjeong.2007.Directionality and resultativity: The cross-linguistic correlation revisited[J].Nordlyd(1):126–164.

Son,Minjeong&Peter Svenonius.2008. Microparameters of cross-linguistic variation:directed motion and resultatives[A].In NatashaAbner&Jason Bishop(eds.),WCCFL 27 Proceedings[C],388–396.Somerville,MA:Cascadilla Press.

Tai,James H-Y.2003.Cognitive relativism:resultative construction in Chinese[J].Language and Linguistics(2):301–316.

Talmy,Leonard.2000.Toward a cognitive semantics Volume II:Typology and process in concept structuring[M].Cambridge,MA:MIT Press.

Zubizarreta,Maria Luisa&Eunjeong Oh.2007.On the syntactic composition ofmanner and motion[M]. Cambridge,MA:MIT Press.

阚哲华,2010,汉语位移事件词汇化的语言类型探究[J],《当代语言学》(2):126-135。

沈家煊,2003,现代汉语“动补结构”的类型学考察[J],《世界汉语教学》(3):17-23。

史文磊,2012,汉语运动事件词化类型研究综观[J],《当代语言学》(1):49-65。

宋文辉,2004,再论现代汉语动结式的句法核心[J],《现代外语》(2):163-172。

(王 奇:商丘师范学院外语学院教授)

通讯地址:476000河南省商丘市平原中路55号商丘师范学院外语学院

2013-11-04

∗本文系教育部人文社会科学研究项目“生成语法的词语分解理论与论元结构研究,项目编号:10YJA740091。