翻译教师能力与专业背景调研∗

2014-06-23覃俐俐

覃俐俐

北京外国语大学/中央民族大学

翻译教师能力与专业背景调研∗

覃俐俐

北京外国语大学/中央民族大学

鉴定翻译教师的能力构成和考察翻译教师的专业背景是翻译教师发展研究的两个重要方面。本文通过对翻译教师、学生和翻译学专家的调查鉴定了翻译教师的能力构成,然后通过问卷和访谈发现,翻译课教师多出自非翻译专业背景,他们虽具备一定的翻译教学能力,但在专业能力上明显弱于翻译专业背景教师。对专业能力构成的鉴定以及对不同背景翻译教师的能力的调研结果为翻译教师的发展提供了一定的理据。

翻译教师能力,专业能力,教学能力,专业背景,教师发展

1.引言

从2006年截至2012年,全国已有57所高校设立翻译本科专业(BTI),159所高校招收翻译硕士研究生(MTI),但是目前翻译教师的状况与教学发展大不相称。为了改变这一状况,近几年国内纷纷开设的翻译师资培训课程,主要采用讲座形式输入知识,介绍成功的教学模式,忽视了教师内在认知状况和发展过程。此外,国内外教学研究成果也主要关注教学模式、方法和活动(Kelly 2008),将教师的行为与教师的认知、意愿、环境割裂开来。而在普通教育和外语教育领域,教师认知研究已经成为成熟的独立研究方向,其研究成果证明:理解教学的复杂性必须了解教师行为背后的认知,即教师的所知、所想和所信(Freeman 2002;Borg 2006)。

基于以上背景,本文作者进行了一次较大规模的翻译教师能力状况调查问卷,试图在一定程度上回答“谁在教翻译?”这一问题,然后针对目前大部分高校是将外语教师1直接转成翻译教师,用教授外语的思维来教授翻译的问题(郭晓勇2010),分析非翻译专业背景与翻译专业背景教师的能力有何差异,为发展翻译教师能力和促进教师学习提供一定的理据。

2.翻译教师能力的界定

迄今国内外为数不多的学者讨论过翻译教师的能力构成,Kiraly提出教师应该是活跃的职场译者或者拥有丰富的职场经验(2000:70),Nord(2005:209-223)提出教师不仅应该具有实践知识,还应该具有理论知识,而González(2004:2)Davis认为翻译教师应该是翻译领域和教学领域的专家,将教师的教学能力与翻译能力并重。Kelly(2005:54-56;151)提出翻译教师能力包括:职场翻译实践能力、翻译学知识和教学技能三个方面,比较全面地概括了前人对翻译教师能力的界定。

近几年国内翻译学者也开始讨论翻译教师的能力及其发展。陶友兰(2007:32)综述了“首届全国翻译专业建设圆桌会议(师资建设专题)”对翻译专业师资资质的讨论;穆雷认为翻译教师要具备的基本能力包括较强的口笔译实践能力;较强的组织教学能力;基本的翻译研究能力;基本的发现问题、分析问题和解决问题能力以及终身学习的能力。国内其他学者也提出了相似的观点(鲍川运2009;韩子满2008;何刚强2007)。

以上国内外学者的观点都缺乏实证基础,而且在内容上存在一定的分歧,为了制定调查翻译教师能力状况的问卷,本研究首先通过调查确定翻译教师专业能力的构成,即翻译教师特质是什么。本研究借用了Simon Borg(2006)调查“外语教师的特质”的方法,将研究程序设计如下:针对“与外语教师相比,翻译教师的特质是什么?”这一问题,集体访谈了四位在职翻译教师、深度访谈了两位有经验的翻译教师和一位翻译学专家,在取得初步结果之后,请一位资深的外语教育专家从外语教育的角度验证这些特点确实能够区分翻译教师和外语教师。考虑到学生是翻译教学的另一要素,我们就同一问题采用开放式问卷考察了92名翻译专业的研究生和本科生。2

笔者从以上调查数据中总结出翻译教师的八个特质,即:

1)双语及双语转换能力;

2)两种文化及文化转换能力;

3)翻译学知识;

4)百科知识和具体学科领域知识;

5)实践经验(职场和非职场);

6)使用翻译工具;

7)能够剖析教师自己的译文和翻译过程;

8)能够分析其他译者的译文和翻译过程。

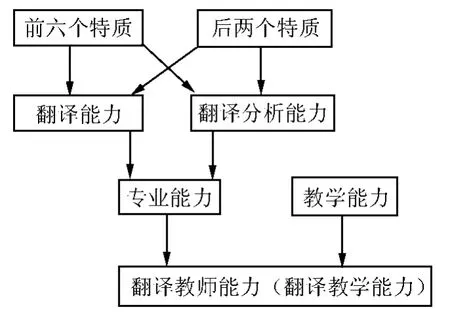

其中前六个特质是有关翻译实践方面的能力,后两个特质关系到翻译分析能力,但是,前六个特质同时也构成翻译分析能力的基础,后两个特质也可以促进翻译实践能力的提高。笔者进一步将翻译实践能力和翻译分析能力归纳为翻译教师专业能力。

以上研究界定了翻译教师专业能力构成,它与教学能力相融合就构成了翻译教师能力,笔者将之图示如下:

翻译教师能力构成图

3.研究方法

3.1 研究对象

问卷调查对象为参与中国译协举办的“2010年暑期全国高等院校翻译专业师资培训”的教师,共发放问卷269份,收回170份,回收率为63%。调查后对5位培训教师进行了深度访谈,其中三位为非翻译专业背景,两位为翻译专业背景。经受访者同意,访谈被录音并转写。

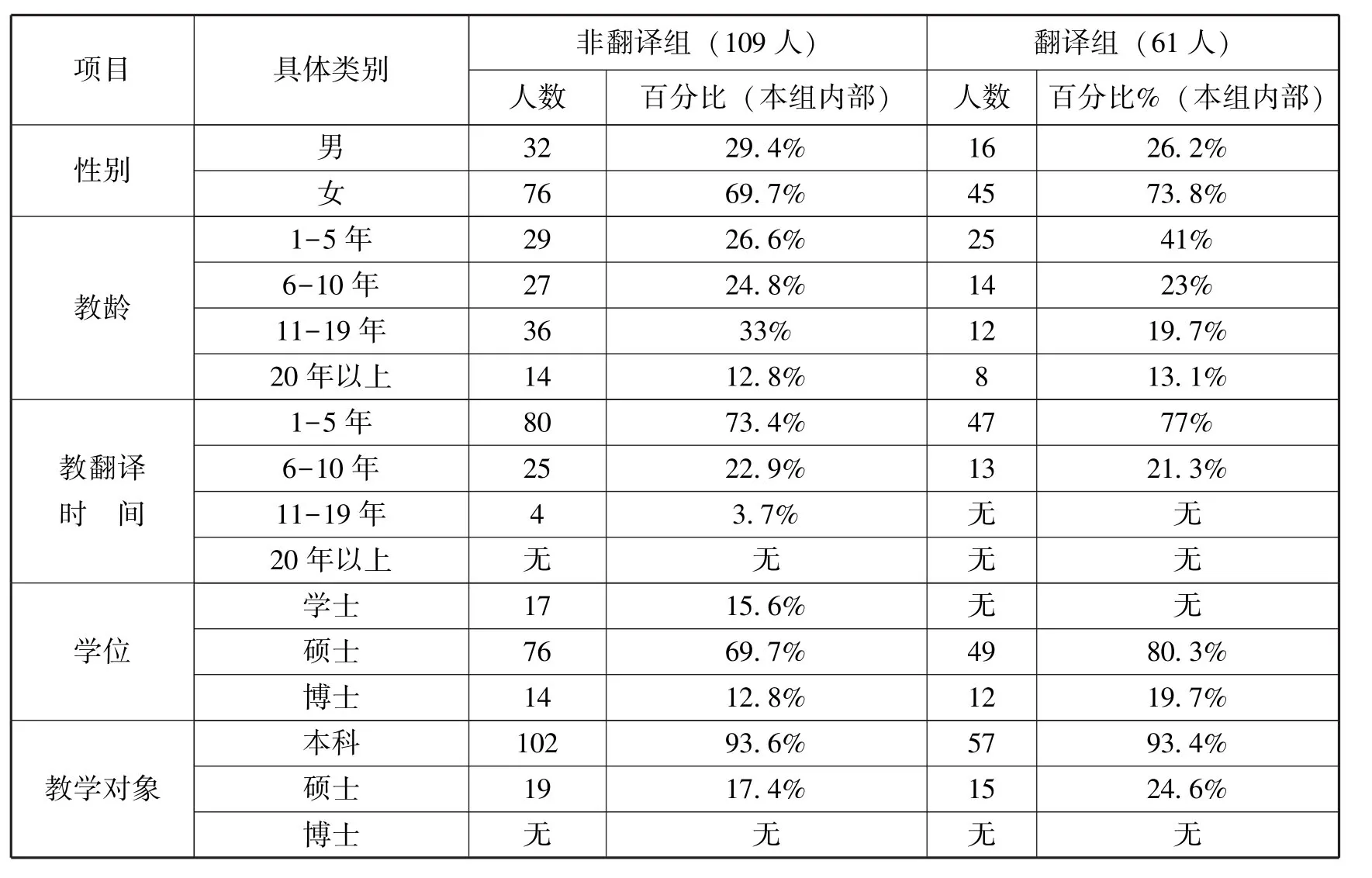

按专业背景区分,本研究的被试包括非翻译组109人,占参加调查总人数的64%,翻译组61人,占36%。全体接受问卷学员的平均教龄为10.62年,而教授翻译的平均时间为3.86年,因很多学员在教授翻译之前从事外语教学。本次培训学员来自中国大陆西藏、海南、新疆、青海之外的省份,因此收集到的材料在一定程度上反映了全国翻译师资的状况。两组教师基本信息汇总如表1所示:

表1 被试基本信息汇总

3.2 研究工具

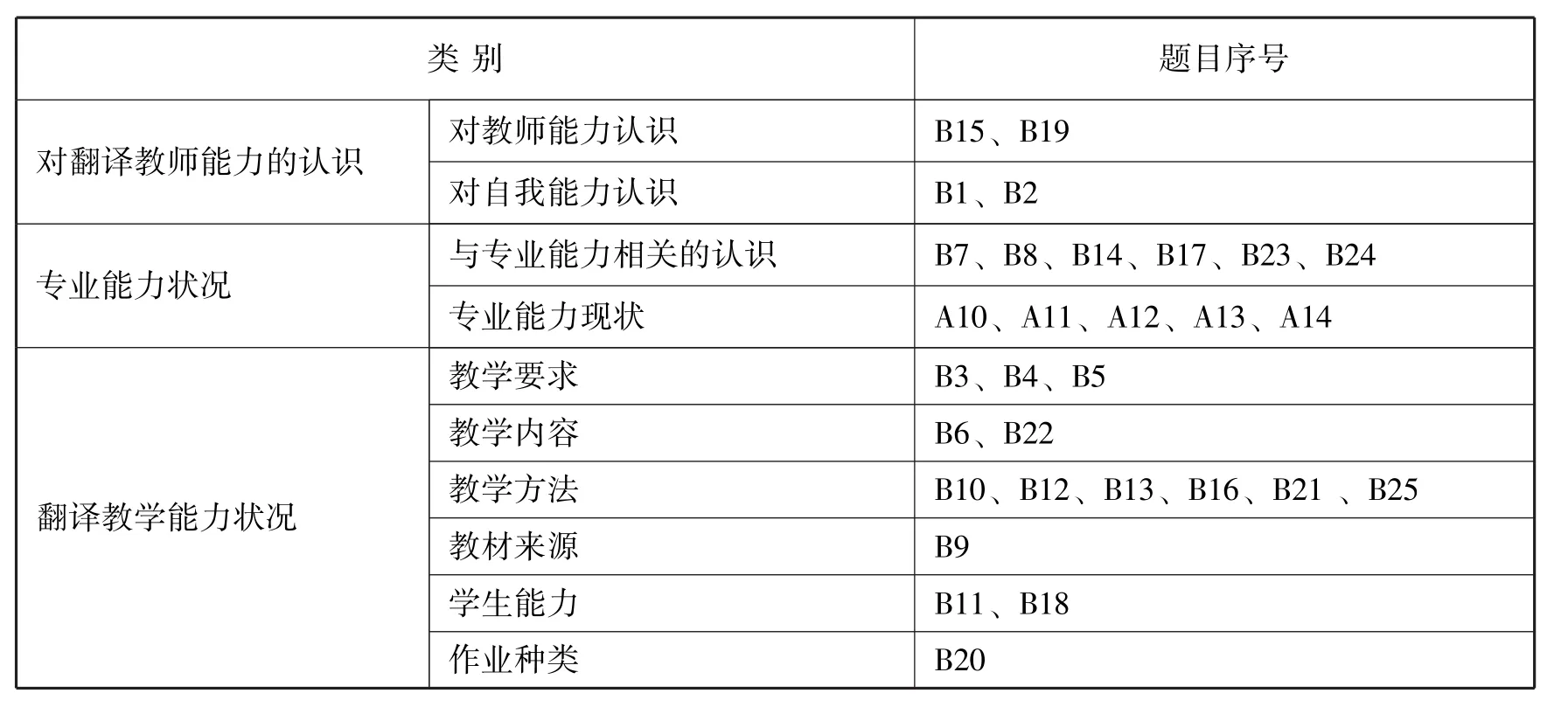

本研究主要采用了调查问卷和访谈两种工具。研究者根据“翻译教师能力构成图”,首先确定了三个调查维度:对翻译教师能力的认识、翻译教师专业能力状况和翻译教学能力状况,随后经过两次试测,以及一位翻译学专家和一位测试学专家的修改后定稿。问卷分A、B两部分,共39个问题,其中A部分(14道题)中的1-9题是关于个人基本信息,A部分的10-14题以及整个B部分(25道题)是关于教师能力。题目类型分为单选、多选、判断、里克特五级量表。问卷的题项分类如下:

表2 翻译教师问卷题项分类明细表

3.3 数据收集和分析

为了确保调查结果不受培训导向的影响,问卷的发放和收集均在培训正式开始之前完成,所收数据输入SPSS13软件进行处理。因为数据类型不同,笔者采用了相应的统计手段,定类数据使用卡方检验分析,定距数据使用t检验。

4. 结果与讨论

4.1 教师对翻译教师能力的认识

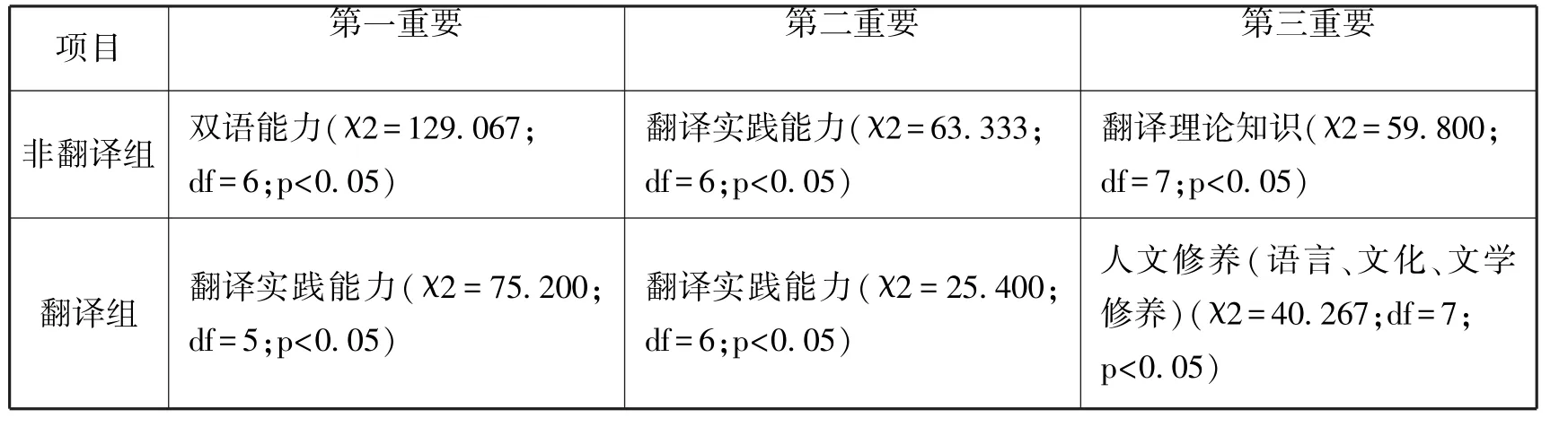

了解教师的思维和知识对教师教育与发展具有重要意义(刘学惠2008:13-26),因此本研究首先调查教师对翻译教师能力的认识,经过卡方检验,结果显示如下:

表3 对“翻译教师最为重要的能力”的认识

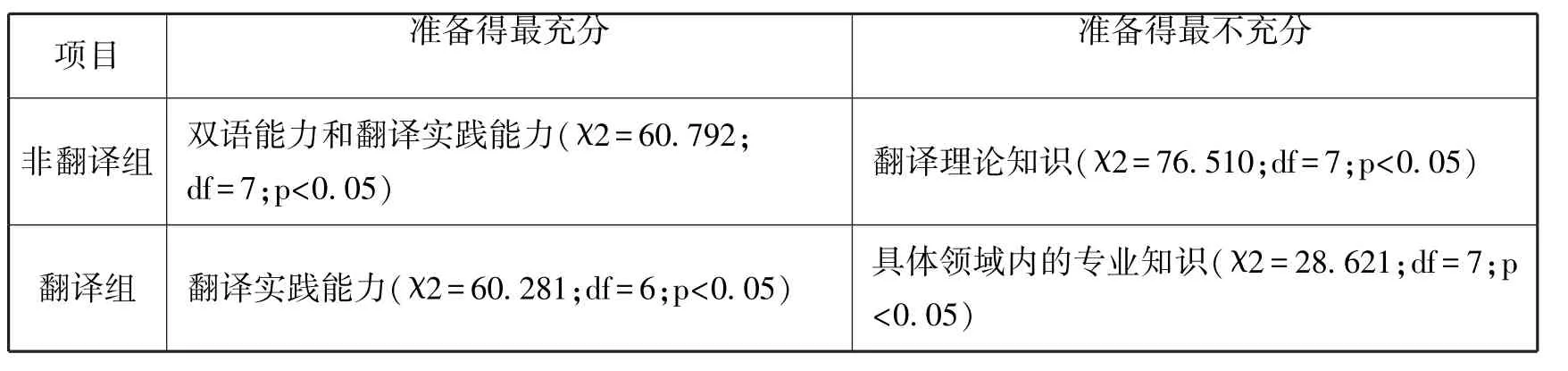

表4 对自己“在担任翻译教师前,准备得最充分和最不充分的能力”的认识

表3和表4表明两组人员对翻译教师能力的认识存在差别,非翻译组认为翻译教师最重要的能力是双语能力,而且认为“双语能力”自己在担任翻译教师之前准备得最充分的能力之一,这在一定程度上说明非翻译组更多地关注翻译教师的双语能力。翻译背景的教师也认为遣字造句很重要,但是应该放在真实的翻译实践中提高。一位翻译背景教师说:“学翻译的,语言关肯定要过,但是要和社会实践的东西联系紧密,要熟悉目标语受众的要求、受众的思维习惯、有效地传达原文,而不是表面的那种东西”(T2),因此他们认为翻译教师最重要的能力是“翻译实践能力”。

非翻译组认为,因为没有系统地进行过翻译理论学习,所以准备得最不充分的是“翻译理论知识”,但是他们认识到理论对教师来说是必要的,一位非翻译背景的教师说:“我觉得(翻译理论缺乏)会(影响教学)……我觉得翻译理论我自己要加强。这次来(培训)我觉得真的是我自己很差”(Tl)。而翻译组的教师则认为理论不是问题,甚至相对实践能力来说,对理论的把握更加充满自信,一位学员说,“在排课的时候,我申请教理论,因为我毕竟在硕士期间读了很多理论,理论课对我来说就很容易,我可以讲理论课”(Tz2)。

翻译组教师大多了解到目前职场需要大量的非文学类翻译人才,而自身又没有接受过具体领域专业知识的培训,因此认为准备得最不充分的是“具体领域内的专业知识”。他们意识到缺乏具体领域知识会导致如下问题:第一,无法进行具体专业领域的翻译教学;第二,学生的实习项目往往是与具体专业领域相关,教师很难指导。但是教师也提出,具体专业领域太多了,不可能每个都准备充分,不过可以根据自己的兴趣和市场的需求重点了解一至两个。

尽管两组教师均认为在担任翻译教师前准备得最为充分的是“翻译实践能力”,不过根据问卷后的访谈,笔者了解到他们所谓的实践一部分是指职场实践,但是更多地是指非职场实践,例如为学习或者备课而做的翻译练习。非翻译组(χ2=119.019;df=7;p<0.05)和翻译组(χ2=64.508;df=7;p<0.05)均认为自己最需要加强的能力是“职场翻译实践”(见3.2.1)。

4.2 翻译教师专业能力

4.2.1 翻译教师专业能力现状

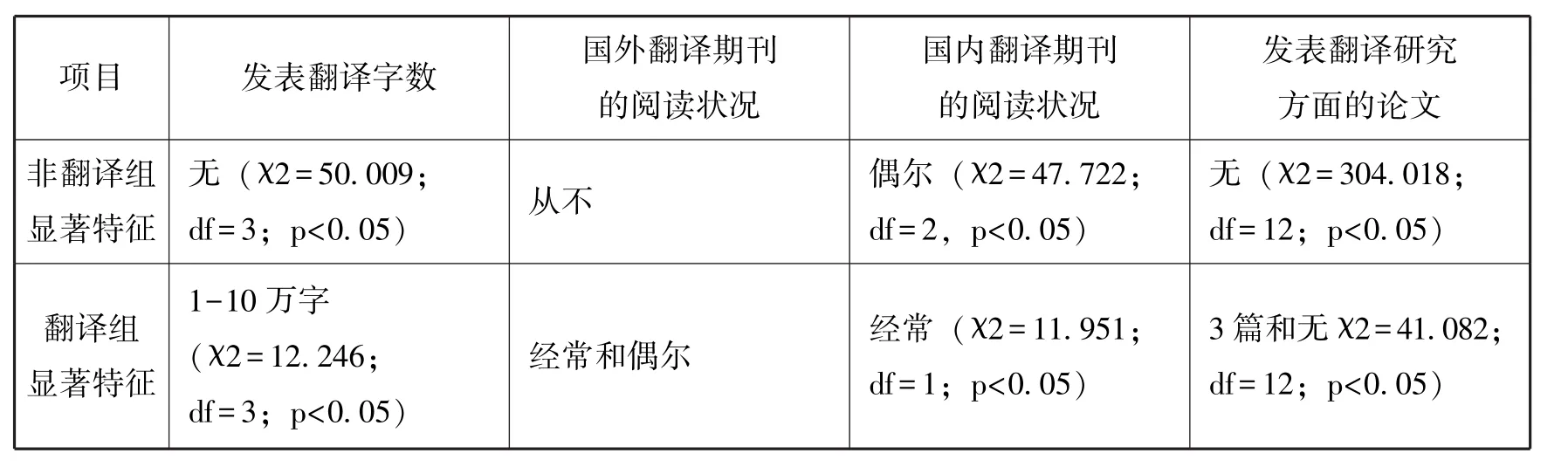

专业能力是翻译教师区别于外语教师的能力,而能力的大小需要借助外在的方式来衡量,根据“翻译教师能力构成图”,作为翻译教师前六个特质之一的“翻译实践经验”是形成专业能力的途径,因此发表的翻译成果可以视为衡量专业能力的重要指标。

“翻译学知识”也是形成翻译教师的专业能力的重要途径,因此本研究从三个方面了解教师的翻译学知识:国内外翻译期刊的阅读情况、翻译专著的阅读情况以及翻译科研成果。其中翻译专著阅读状况说明教师的基本理论视野,期刊阅读表明是否熟悉国内外翻译学的发展情况,而翻译科研成果反映了教师对翻译学知识的掌握程度。考察的国外期刊包括:Babel、Meta、The Translator、Target和Translation Review,选择的期刊以J.Munday(2001:Appendix)为依据。国内期刊指《中国翻译》、《上海翻译》和外语类核心期刊的翻译研究专栏。本文还选取了五位翻译学者,请被试对他们的专著阅读情况进行回答,所选学者的著作一般是翻译学硕士生课程的必读书目。

表5 发表翻译字数、期刊阅读和发表翻译研究文章情况

在翻译专著的阅读方面,非翻译组明显弱于翻译组,具体如表6所示:

表6 翻译专著阅读情况

以上数据说明,调查对象在整体上专业能力上较为欠缺,而非翻译组与翻译组相比则更为薄弱,差异明显。例如,几乎没有发表过翻译成果,对国内的重要翻译期刊或者翻译栏目只是“偶尔”阅读,对国外重要的翻译期刊几乎“从不”阅读,而且几乎没有发表过翻译研究论文,对Gideon Toury等重要翻译学者的著作了解甚少,这为非翻译专业背景教师的发展提供了确实的依据。

4.2.2 对专业能力的认识

了解教师对专业能力因素的认识,也是发展教师的基础,本研究对此作了以下调查。

卡方检验显示,非翻译组(χ2=105.037;df=1;p<0.05)和翻译组(χ2=53.262;df=1;p<0.01)均“同意”——“即使不教翻译理论课程,翻译教师也需要掌握翻译理论”。这个结果与另一道题的t检验统计结果一致,即两组对于“不懂翻译理论,也能教好翻译”的认同程度没有显著差异(t=.437;df=161;p>0.05),都倾向于“不太同意”。

对于“身为翻译教师,您最关注的翻译特点是什么”这一问题,非翻译组(χ2=31.220;df=3;p<0.05)和翻译组教师(χ2=35.667;df=4;p<0.05)均选择了“翻译是一个社会实践活动”。

对于“先学好双语才能学翻译”这一观点,非翻译组(χ2=37.800;df=1;p<0.05)和翻译组(χ2=44.085;df=1;p<0.05)都同意。在关注语言重要性的同时,两组人员也都意识到语言能力并非等同于翻译能力,例如,对于“源语和目的语掌握得好并不意味着两种语言的转换能力好”的观点,经过独立样本t检验显示,两组都倾向于“一般同意”(t=-.976;df=164;p>0.05)。

两组都倾向于“不太同意”“没有职场翻译经验,也能教好翻译”(t=.184;df=161;p>0.05)。

以上数据说明,非翻译组虽然没有系统接受过翻译专业教育,但是在一些基本概念的认识上,与翻译组没有什么差异,这为非翻译组教师的发展奠定了一定的基础。

4.3 翻译教学能力

参照表2,我们从六个方面考察了两组人员对翻译教学的认识情况,结果表明,两组人员在绝大多数考察项目上观点基本一致,因为文章篇幅的缘故,笔者仅抽取两组人员的不同之处进行报告。

卡方检验显示,非翻译组翻译过“大部分”的讲解材料(χ2=29.178;df=2;p<0.05),而翻译组在选择“全部”和“大部分”的人数上差异不显著(χ2=4.800;df=2;p>0.05),由此可见翻译组更倾向于事先翻译讲解材料。非翻译组“很少”“让学生欣赏和分析优秀译作”(χ2=37.848;df=2;p<0.05),而在翻译组中(χ2=.692;df=1;p>0.05)选择“经常”和“很少”的人数基本相同,因而在总体上比非翻译组更多地使用这个教学方法。

5.结论

本研究在实证研究的基础上界定了翻译教师专业能力的构成,提出“翻译教师分析能力”这一概念。此外,本研究作为国内第一次较大规模的翻译教师调查,提供了翻译教师总体背景信息和能力状况数据,例如,翻译教师整体上较少关注双语之外的能力;与翻译组相比,非翻译组教师专业能力状况明显较弱等,这些数据将为翻译教师培训提供确实的理据,也为后人的翻译教师研究提供一定的参考。

问卷考察翻译教师的能力构成和状况只是研究翻译教师的初始阶段,如果要深刻全面了解“谁在教翻译?”“如何教?”“为什么这样教?”这一系列问题,首先需要我们深入课堂,通过实证研究考察教师认知、教师学习、教师身份认同、教师教育等等,这就要求研究者采用教师研究经常使用的质化研究方法,例如,叙事探究、人种志研究、行动研究、个案研究等(张莲,吴一安,2008)。

注释:

1 由于“外语教师”的专业背景复杂,本文将其界定为不具有翻译专业背景并在从事翻译教学之前教授外语课程的教师,后文将用“非翻译专业背景教师”指代“外语教师”。

2 访谈时间为2010年6月4日至7月5日,每次所用时间为40分钟至1个小时不等,经访谈对象许可,录音并转写。学生调查在2010年6月完成,调查对象为北外翻译专业本科07级44人;中央民族大学翻译专业硕士15人和本科07级33人。

Borg,Simon.2006.The distinctive characteristics of foreign language teachers[J].Language Teaching Research.(1):3-31.

Borg,Simon.2006.Teacher Cognition and Language Education[M].London:Continuum.

Freeman,D.2002.The hidden side of the work: Teacher knowledge and learning to teach[J]. Language Teaching.(35)1-13.

González Davis.2004.com/cgi Multiple Voices in the Translation Classroom[M].Amsterdam&Philadelphia:John Benjamins.

Kelly,Dorothy.2005.A Handbook for Translator Trainers[M].Manchester:St.Jerome.

Kelly,Dorothy.2008.Training the trainers:Towards a description of translator trainer competence and training needs analysis[J].Traduction,Terminologie,Redaction.(21):99-125.

Kiraly,Don.2000.A Social Constructivist Approach to Translator Education[M].St.Jerome Publishing.

Nord,C.2005.Training functional translators[A].In Martha Tennent(ed.).Training for the New Millennium[C].Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins Publishing Company,209-223.

鲍川运,2009,翻译师资培训:翻译教学成功的关键[J],《中国翻译》(2):45-47。

郭晓勇,2010,中国语言服务行业发展状况、问题及对策——在2010中国国际语言服务行业大会上的主旨发言[J].《中国翻译》(6):34-37。

韩子满,2008,教师职业化和译者职业化[J]。《外语界》(2):34-39。

何刚强,2007,精艺谙道,循循善诱——翻译专业教师须具备三种功夫[J]。《外语界》(3):42-47.

刘学惠,2008,外语教师教育与发展的概念重构和研究进展[A],选自吴一安等著,《中国高校英语教师教育与发展研究》[C]。北京:外语教育与研究出版社,2-33。

陶友兰,2007,新形势下我国翻译专业师资建设的思考——“首届全国翻译专业建设圆桌会议(师资建设专题)”综述[J],《外语界》(3):30-34。

张莲、吴一安,2008,教师教育与发展的研究方法[A],《中国高校英语教师教育与发展研究》[C]。选自吴一安等著《中国高校英语教师教育与发展研究》,北京:外语教育与研究出版社,34-58。

(覃俐俐:北京外国语大学中国外语教育研究中心博士生,中央民族大学外国语学院副教授)

通讯地址:100097北京海淀区世纪城远大园五区13楼11G

2013-12-07

∗本文系北京外国语大学2009年基本科研专项经费资助项目,项目编号:2009JX014。