《针灸大成》中风病用穴规律探讨

2014-06-14申伟张永臣

申伟,张永臣,2

《针灸大成》中风病用穴规律探讨

申伟1,张永臣1,2

(1.山东中医药大学,济南 250014;2.单秋华全国名中医药专家传承工作室,济南 250014)

对《针灸大成》中关于中风病文献进行统计分析,为临床选穴提供依据。收集《针灸大成》中针灸治疗中风病的文献,对腧穴的使用频次、归经、种类、分布进行统计分析。共收集针灸治疗中风病处方的文献共51条,共使用71个穴位,总频次为241次;十四经穴68个,总频次236次,占97.93%;三阳经腧穴所占比例为65.97%,三阴经腧穴所占比例为17.43%。针灸治疗中风病多选取四肢和头面穴位,以阳明经、少阳经、督脉穴位为主;特定穴为选穴主体,五腧穴及交会穴为常用腧穴。

《针灸大成》;杨继洲;中风;用穴规律

中风是以猝然昏仆、不省人事、半身不遂、口眼斜、言语不利为主的病症[1]。在我国,每年约有600万至700万人患上该病,给家庭带来了严重的负担。古代医家多以针灸治疗中风病,其中《针灸大成》是针灸学史上一本影响极大的针灸专著,是明以前针灸学的文献资料库,它内容丰富,图文并茂,对针灸治疗中风病亦有详细介绍。本文通过对《针灸大成》中风病用穴规律的分析,以探讨古人对针灸治疗中风病的用穴认识,为现代针灸临床提供借鉴。

1 数据准备

1.1 数据来源及采集

通过人工检索的方法,将《针灸大成》中关于针灸治疗中风病的相关文献进行提取,其中针对病名、穴名不统一的问题进行统一规范化,如“偏枯”规范为“中风”,“三里”根据原文前后意思确定“足三里”或“手三里”。

1.2 数据纳入及录入结果

《针灸大成》中关于针灸治疗中风病的文献可分为对病因病机的认识、对辨证的认识、对针灸处方的记载,对预防、预后和急救方法的记载,其中笔者只纳入具有针灸处方的文献。共检索到相关文献63条,涉及针灸治疗中风病处方的文献共51条。

2 数据处理

针灸处方规律的分析采用SPSS17.0统计软件进行分析,通过人机结合的方式对腧穴频数、归经频次、特定穴频次及腧穴分布进行分析。根据针灸处方数据的特点,采用相关分析的方法挖掘针灸治疗中风病的腧穴运用规律,把腧穴通过对应关系映射到经络、特定穴及分布等概念上。

3 针灸治疗中风病数据挖掘结果

本研究通过针灸数据挖掘得出以下结果,“中风病现代针灸临床文献数据库”中共涉及全身14条经脉的穴位68个,经外奇穴3个,应用频次共计241次。具体分析如下。

3.1 针灸治疗中风病文献用穴规律分析结果

运用数据挖掘技术,将收集到的文献进行整理,按照频次将腧穴排名,前20位的腧穴见表1。

表1 针灸治疗中风病腧穴运用统计

由表1可见针灸治疗中风病首选腧穴为合谷,使用频次为23次,位居第二的是曲池,使用频次为12次。通过腧穴使用频次看出,针灸治疗中风病多使用阳经穴位,尤以阳明经为主,这也反映出“治痿独取阳明”之言。

3.2 针灸治疗中风病文献经络关联分析结果

针灸治疗中风病处方中选用腧穴分布于十四经的情况见表2。《针灸大成》治疗中风病的文献涵盖14条经脉,其中位于前五位的经脉分别是手阳明大肠经、足少阳胆经、督脉、足阳明胃经及并列第五的手少阳三焦经和足太阳膀胱经。十四经腧穴运用的总频次为236次,占总频次的97.93%,其中针灸治疗中风病选用三阳经腧穴所占比例为65.97%,而三阴经腧穴所占比例为17.43%。

表2 针灸治疗中风病腧穴-经络关联统计

3.3 针灸治疗中风病文献特定穴频次分析结果

针灸治疗中风病文献特定穴频次分析结果见表3。在临床上,特定穴被广泛应用,本研究通过统计特定穴在针灸治疗中风病的使用频次,来分析其使用规律。研究结果显示,五腧穴的使用频次最高,为96次,共28个穴位。五腧穴中,以曲池、足三里、阳陵泉、昆仑使用频次较高,为常用五腧穴。其次为交会穴,使用频次为58次,穴位个数为15个。原穴的使用频次亦较多,为36次,穴位个数为7个。而背俞穴则未见记载。

表3 针灸治疗中风病特定穴频次统计

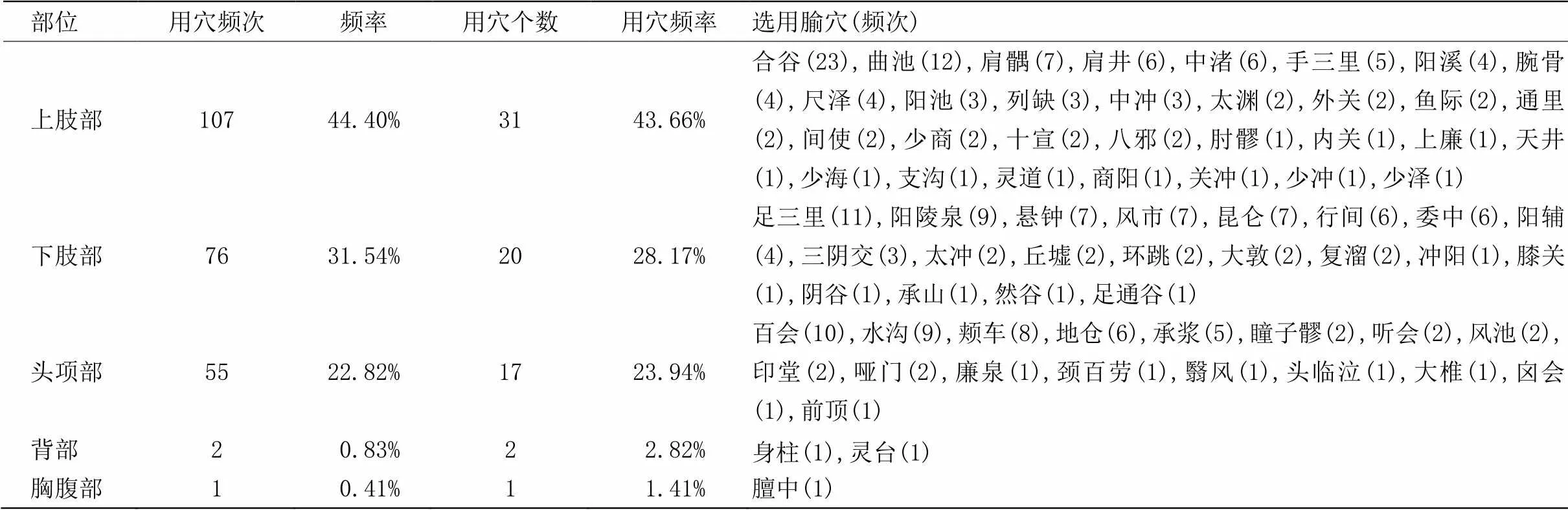

3.4 针灸治疗中风病文献腧穴部位分析结果

通过对腧穴部位的分析,可以探究腧穴所属部位的规律。本研究对针灸治疗中风病的选穴进行部位关联分析见表4。根据统计结果,针灸治疗中风病主要选取四肢部腧穴,其中上肢的用穴频次为107次,用穴个数31个,位居首位;其次是下肢,用穴频次为76次,用穴个数为20个。再次之为头项部,用穴频次为55次,用穴个数为17个;而背部和胸腹部应用腧穴甚少。

4 用穴规律探讨

《针灸大成》[2]:“且中风者,为百病之长。至其变化,各不同焉。或中于脏,或中于腑,或痰或气,或怒或喜,逐其隙而害成也。”杨继洲认为风为百病之长,风可中于脏,亦可中于腑,多与痰、气等致病因素和情志因素有关,人体正气不足时,邪则侵害,发为中风。本研究通过对《针灸大成》中相关针灸治疗中风病的文献进行整理,结果可从以下方面探讨。

表4 针灸治疗中风病的腧穴分布统计

《针灸大成》治疗中风病的首选腧穴是合谷穴,其次是曲池、足三里、百会等。中风病多因年老体衰,气血不足,风邪上攻所致,合谷穴为手阳明经脉气所过之原穴,功善疏风清热,开窍安神,益气固脱;曲池为手阳明经脉气所入之合土穴,能调和气血,舒筋利节;足三里为足阳明胃经之合土穴,乃气血病变之常用穴,功善扶正培元,调补气血,疏风化湿,通经活络;百会属督脉,为手足三阳经与督脉之所会,其内络于脑,功善清头散风,开窍宁神,平肝熄风,升阳益气。由上所述,可见治疗中风病应多选取具有调补气血、开窍宁神、通经活络的腧穴。

杨继洲在治疗中风病时,最常选用手阳明大肠经穴位,其次是足少阳胆经、督脉、足阳明胃经的穴位。由此可见,治疗中风病应多从多气多血的阳明经、疏肝理气的少阳经及调节一身阳气的督脉中选穴,此一则可以补益气血,调节阴阳;二则可以疏肝理气,通经活络。纵观经络的总体分布趋势,治疗中风病主要选取阳经腧穴。此因阳气虚弱,不能护卫机体,致使风邪乘虚而入,患得此病,故治疗上应多选阳经腧穴,以补经络之阳气。这也反映出该病症的发生多因阳明与少阳的病变,阳明经病变,虚则气血不足,阳不御邪;实则痰火内生,阻滞经络。少阳经不利则肝风内动,上冲于脑,继而导致脑络阻滞,神明失用,出现各种脏腑经络气机失调的功能障碍。

在特定穴方面,特定穴的使用频率远远高于非特定穴,由此可见针灸治疗中风病的穴位以特定穴为主。五腧穴为经气所出、流行、充盛、汇入的部位,交会穴则是两经或数经相交会的部位,原穴是脏腑原气汇聚留止的部位,此三种特定穴在针灸治疗中风病的使用频次较高,一方面反映了五腧穴、交会穴、原穴在临床应用的广泛性,另一方面可以侧面反映中风病的病因是脏腑原气不足,经气逆乱。特定穴的选用多集中在经气相贯相交的头部及经气经过留止的四肢部,根据标本根结的理论,头部在上为“标”、为“结”,是经气结聚和弥散的地方,针刺头面之腧穴,有助于疏通经络,调节气血。四肢部在下为“本”、为“根”,是经气之源泉,针刺四肢,有助于调节根本,恢复全身经络气机。

从腧穴分布可以看出,针灸治疗中风病以选取四肢部和头项部的腧穴为主。中风病位在脑,症状多伴有口眼斜,半身不遂。故多取头面部腧穴,如百会、水沟、颊车、地仓、承浆等;多取四肢部腧穴如上肢的曲池、合谷、肩髃、手三里等,下肢的足三里、阳陵泉、悬钟、风市、昆仑等。由此可见,杨继洲不仅善于局部对症取穴,而且善于分经辨证取穴,使“风取三阳”、“治痿独取阳明”的理论得到了体现。

5 研究不足及意义

本研究仅仅对中风病整体症状的腧穴频次、经络关联、特定穴属性及腧穴分布进行了整理,并未对部分症状(如口眼斜、言语不利、四肢不利)展开相应探究,故针灸治疗本病的经穴使用规律尚需要进一步探讨。通过对《针灸大成》中针灸治疗中风病的文献总结,和现代文献对针灸治疗中风后遗症的临床规律研究总结[3],其结果可为针灸临床决策提供借鉴,为科学研究提供依据。

[1] 周钟瑛.中医内科学[M].第2版,北京:中国中医药出版社, 2007:304.

[2] 明·杨继洲著,靳贤重编,黄龙祥等校注.中医必读百部名著针灸卷:针灸大成[M].北京:华夏出版社,2007:379.

[3] Zhang YM,Huang QF.Exploration of clinical regularity in acupuncture for apoplexy sequelae based upon ‘traditional chinese medical acupuncture-moxibustion information databank’[J].J Acupunct Tuina Sci, 2014,12(3):133-140.

2013-12-30

申伟(1988 - ),男,2012级硕士生

张永臣(1968 - ),男,教授,博士,硕士生导师

1005-0957(2014)08-0775-03

R246.6

A

10.13460/j.issn.1005-0957.2014.08.0775