侗族灵魂信仰与收惊疗法:一项关于B村的医学人类学考察

2014-06-09赵巧艳

赵巧艳

侗族灵魂信仰与收惊疗法:一项关于B村的医学人类学考察

赵巧艳①

收惊疗法在我国传统民俗医疗体系中占据重要地位,也曾经是侗族传统社会的主体医疗方式之一,即使在现代医疗体系日益健全的今天,这一传统的宗教巫术性治疗术仍然在侗族乡村生活中发挥着不可替代的功能。对这一现象,需要进行必要的文化解读,才能理解侗族传统文化语境下收惊疗法的存在价值,同时也能理解现代医疗背景下收惊疗法的辅助性功能。

医学人类学;侗族;灵魂信仰;收惊疗法

一、问题的提出

受到惊吓之后或无缘无故地在一段时间内出现严重的恐惧心理,在现代精神病学中被称为“恐惧障碍”(panic disorder)。当出现在睡眠中,这种恐惧心理和反应的持续被现代精神病学称为“夜惊症”(night terror)。前者在各种年龄的人群中都有可能发生,在女性中比在男性中频繁;后者在儿童中发生较多。现代精神病学认为,恐怖障碍的根源包括社交恐惧症、强迫症、应激反应障碍以及各类躯体健康问题。针对恐惧障碍的诊断,现代精神病学的症状描述全部放在躯体之上,如位于大脑的认知系统导致的死亡恐惧、失控恐惧以及人格分裂、喉咙口有被卡的感觉、心脏跳动快速增加、胸闷气短、腹部严重不适以及手脚发麻或颤抖等。相关的治疗方案包括精神科心理治疗和药物治疗。一线和二线药物包括选择性5-羟色胺再摄取抑制剂和文拉法辛缓释剂等焦虑抑制剂。

在中国的很多汉族和少数民族地区,现代精神病学所言的 “恐惧障碍”被称为 “邪病”,主要致病原因是受到惊吓之后出现的 “魂不附体”、“魂魄分离”或 “灵魂出窍”等问题。相应的处理方法也不是从药物 (尤其是化学合成药物)上寻求答案,而是强调用精神抚慰的方式来舒缓患者的心理压力,即通过帮助患者 “找回”丢失或迷路的灵魂达到治病的效果,这一做法被称为“收惊”。

收惊又称 “叫魂”、“招魂”、“喊惊”,是一种传承于我国民间、具有悠久历史的文化事象。《楚辞·招魂》中已有关于招魂活动的具体描写,长沙马王堆汉墓出土的 《五十二病方》中有关于收惊疗法的文字记载。李申的 《金瓶梅方言俗语汇释》描述了收惊的普遍性。对于收惊源流,萧友信引 《云笈七签》为最早的收惊记录,但笔者认为收惊疗法可上溯至汉代的 《五十二病方》与《内经》的祝由治病。因为从历史的官方地位来看,收惊疗法应该属于政府太医署中的祝由科的分支,是一种具有医学基础的治疗行为。早期的祝由科治疗,尚有推拿、药物等配合使用。随着民俗人文的变迁,收惊疗法在操作程式上逐渐融合了宗教上的巫术疗法,包含符篆、咒祝等神灵疗法。正如张珣所言:“收惊仪式不仅在处理社会层次人际之间的问题,也在处理人与超自然之间的问题。”①张 珣:《台湾汉人收惊仪式与魂魄观》,载黄应贵《人观、意义与社会》,台北:中央研究院文化哲学研究所,1993年,第207~221页。收惊疗法曾是我国许多民族 (包括汉族)民俗医疗体系中普遍存在的类型之一,即使在现代医学体系日趋完善的今天,该法依然在许多农村地区保留着一定的生存空间。

中国民间收惊疗法包括的病因分析和治疗手段,与现代精神病学的病因学和治疗措施形成鲜明对照。前者展示着浓厚的人文主义关怀,将患者置于一个整体的人与自然、人与鬼魂以及人与人之间关系的认知世界当中,同时将躯体和心智视为不可分离的一体,而且伴有攘除鬼魂或邪恶力量的仪式。现代精神病学有关恐惧障碍的诊断和疗法之中心,是个体的身心分离感和生物医学的圆说,同时回避任何有关鬼魂的话题。我们有必要认识到,鬼魂观念和与人们信仰发生密切关联的仪式化治疗,恰恰可以帮助患者找到一个转移且关闭心理困扰的安全空间。所以表面上与所谓 “迷信活动”相关的收惊疗法,在中国许多地区 (尤其是农村和少数民族地区)反倒具有文化意义上的合理性和广泛的民众基础。其道理所在,是为患者找到一个有说服力的 “文化药方”。即便现代精神病学也承认,大多数恐惧障碍可以通过 “教育”排解。这里所说的教育,就是指帮助患者找到或接受一个可以解释身心困扰的源头,并将这个源头转移到他处或关闭。这个 “文化药方”的关键,是将被惊吓出窍的魂收回并攘除导致灵魂出窍的成因。

为了说明这一文化药方的思想基础和治疗效果,本文就以一个典型侗族村寨——B村的收惊疗法为例,在细致田野调查基础上,深入解读侗族基于灵魂信仰观念衍生出来的收惊疗法,在日常医疗体系中的重要价值,并通过总结收惊疗法所蕴含的民俗医疗意涵,深化对侗族求医行为的理解和民俗医疗存在价值的认知。

二、灵魂崇拜与安魂仪式

B村地处湘桂边境,位于广西桂林市龙胜县乐江乡西北部,东与龙胜县平等乡交界,西与湖南省通道坪阳乡接壤。B村下辖11个自然屯, 21个生产组,共557户2 314人。据村中老人回忆和推算,B村的住居历史已经超过了600年。在B村,除了极少数由于婚嫁迁入的其他民族人口以外,其他全部都是侗族。由于历史及现实多方面的因素,目前,在B村存在三种并行的医疗体系——西方医疗体系 (西方自然病因观)、中医医疗体系 (世俗的阴阳五行平衡论)和民俗医疗体系 (神圣的超自然病因观)。三种医疗体系中,西医负责解除肉体上的病痛,中医恢复体内的阴阳平衡,民俗医疗则旨在与鬼神斡旋,去除心理上的病情困扰。B村民俗医疗中,最常见和最重要的一种方式就是收惊。为了深入了解收惊疗法在B村医疗体系中的地位与作用,笔者陆续开展了为期半年的田野调查,比较系统地了解了B村侗族基于灵魂崇拜对收惊疗法的深厚依赖,收惊疗法与西方医疗治疗术和中医疗法之间的互补性,以及详细的收惊安魂仪式过程。

(一)侗族灵魂崇拜

凡人皆有灵魂是世界范围内各种文化的一种传统共识,收惊安魂就是一种广泛存在于各民族中基于 “灵魂”观念的巫术仪式,旨在使逸散的灵魂回归主体。侗族民间医疗体系中,收惊安魂仪式也是一种常见的巫术治疗仪式,是执业巫师(灵媒)对一般人受到惊吓、失神或病患感觉受到不明原因的神、灵碰触,而产生心绪不宁或魂魄离身的一种召唤灵魂归位的仪式,其依托的理论根据就是侗族独特的灵魂观。

侗族普遍有着 “万物有灵”和 “灵魂不灭”的灵魂观,认为世间万物皆有灵魂。B村侗族相信,人有四个灵魂——肉体魂、投胎魂、守家魂和守坟魂,其中肉体魂为生前魂,投胎魂、守家魂和守坟魂为死后魂。人死之后,三个灵魂分别归属不同的居地:投胎魂回到祖灵居住之地 “高圣鹅安”(gaos senl wox anx)斢换灵魂进行投胎转世,守家魂上升至家屋神龛牌位上佑护家人,守坟魂附着在坟墓棺材里的尸体上福泽后人。人若是寿终正寝自然死亡,便会成为善鬼保佑后世子孙,但如果是非正常死亡,如车祸横死、难产凶死、刀枪刺死、在外暴死等,即成为恶鬼祸害后代,侗语称为duil meil wop或juis xangp,意思是死得不干净或凶鬼,其yings (类似于汉族所说的 “阴魂”)不散,常常作恶人间。肉体魂虽然附着在肉体上,但却因为种种原因会失落,比如受外界恐吓或被鬼怪精灵劫走,或被他人用巫术诱去,而且肉体魂的获得又分为三个步骤,或者说可以进一步细分为三个灵魂:第一个灵魂是在母亲怀孕后、婴儿的骨骼开始发育时就进入身体;第二个灵魂是在婴儿出生时,经由呼吸第一口空气而获得,老人们通常会在小孩脐带切断前,将一银制项圈系在其脖颈上,以确保灵魂能安稳地伴随婴儿;第三个灵魂则是在小孩出生后 “满三”当天,家人及仪式专家桑句(sangh jius)为其举行douv sac juil仪式 (祭桥头萨接魂仪式),以祈求桥头萨护佑婴儿之魂魄从 “高圣鹅安”走向阳间。接魂仪式后,魂魄才进入小孩体内。B村人普遍认为,小孩的灵魂最容易丢失,而成人较不容易失魂,女性较男性容易失魂,不同属相的人灵魂的壮实程度也不太相同,以属龙、虎者灵魂最为牢固,而属羊、兔者较为虚弱。一年之中,不同月份不同日子出生的人,其灵魂状况也会不一样,一般认为在农历每月的最后几天亦即二十八、二十九、三十日出生的人,其灵魂力量比较虚弱,不太能强有力地附着在身上,容易出现失魂着惊的情况。因此在B村,无论出生、生病或是死亡,一般都要请桑句来举行收惊仪式,以使不同的魂魄附着在其应有的归属之处。比较而言,因为灵魂原因导致生病在人的一生中相对更加多见,也是B村侗族举行收惊仪式的最主要目的,其背后的逻辑是一个人的魂魄容易在外力的作用下逸散,并且通过一些症状表现出来。

(二)安魂仪式类型

B村侗族观念中,一个人生病的原因有多种,既有物质性的自然致病因素,也有非物质性的超自然力作用,而且后者的来源主要主要有以下几种:邪厉劫煞(无形的)作祟人间,不小心冒犯鬼神 (冲煞、犯煞),外在环境的风水失序(冒犯自然)等,它们都会导致人的精神状态出现异常,或者说是着惊 (又称受惊或失魂)。在长期的文化实践中,B村侗族还归纳了着惊的多种缘由,如凡人吓到、动物惊到、桥边受惊、河边着惊、丧事犯煞、动土冲煞、车祸事故等,它们皆可导致三魂七魄甚至十二条元神失落,以至于魂魄不仅暂时无法在身体内固着,反而在身体外徘徊或被其他邪灵所拘禁。与生理性病因观相比,B村人宁可相信是超自然的邪祟妖孽侵入人体,或勾走人的灵魂致使人身心不平衡引起疾病,而且这种病情有着典型的症状。如为解除外煞对新生儿的影响,有共食的方式。①赵巧艳:《本家与分家:侗族传统民居伙房的共食意象表征》,《云南社会科学》2013年第6期。通常来说,小孩的症状主要是啼哭不止、害怕独处、不思饮食、面黄肌瘦、忽冷忽热等;大人的症状则一般表现为心绪不宁、坐立不安、精神恍惚、失魂落魄、久病不愈、医药罔效等。而且根据症状的轻重又大致可以分为三种:一是轻度惊吓,着惊者稍感内心不平衡,但魂魄并无外逸散失;二是中度惊吓,着惊者感觉魂魄失序,脱离肉体漫游体外;三是重度惊吓,着惊者内心严重失控,无法自我,魂魄外逸遭受不明邪灵恶煞所控制。不同的失魂对象和程度需要采取差异性的安魂仪式:

1.接魂

接魂仪式主要用于婴儿,是在小孩出生后“满三”当天,由家人及桑句为其举行,以祈求桥头萨护佑婴儿之魂魄从 “高圣鹅安”走向阳间。接魂仪式后,魂魄才进入小孩体内。接魂的时候用两个鸡蛋和一团黄色糯米饭进行献祭,桑句念诵 “日吉时良,天地开张,奉请各位师傅,五方五位神明,天神地神世间万神,今日为XXX(新生婴儿刚起的名字)接魂定魄,各位师傅神灵千叫千灵万叫万灵,奉送XXX灵魂速速归来,XXX不要在外贪玩,箐沟树林你莫去,河边水边你不去……”,同时要把一顶银制项圈环绕在孩子脖颈上,以使接来的魂魄固着在婴儿身上。

2.喊魂

喊魂又称喊伴,多用于幼儿和少年。喊魂仪式不需要请桑句,只要自己家里的老人喊就可以了,通常是家里的父亲或母亲喊。连喊3天,1天1次。喊魂的时间是一般在迟暮时分,一家人都回到屋内,喊魂者手拿线香和纸钱去到百来米远的地方,将点燃的线香(三炷)插在地上,焚烧纸钱后就开始喊,由远及近,一步一喊,步步喊拢来。喊的主要内容大体是:“XXX(丢魂者的名字,乳名也可),快回家啦,莫去路头路尾、桥头桥尾啊,天黑啦!莫在外耍了,快回家来呀!”喊到了大门口就问家里的人:“XXX回来了没有?”屋内的人就回答: “回来啦,早到家啦!”如果失魂者和家里其他成员应答时步调一致,则认为效果更好。

3.招魂

招魂多用于青壮年,需要请桑句做法,又称为板凳招魂。举行仪式时,桑句在大门上架一根铺有白布的板凳当 “桥”,再在 “桥”上摆放各种祭品,又在问口外面插一根连枝带叶的小竹子做 “魂树”。桑句在板凳前焚香奠酒,并反复念招魂咒语,直到将魂魄招到 “魂树”上,再由两人在 “魂树”上寻找魂魄,只要找到1只小虫、蜘蛛或1片1特殊的小竹叶,即认为是被失魂者的魂魄,共找3次,若3次都找到相同的物体,即是将魂魄招回来了。魂魄招回来后,要把它投进火塘里,并连同糯米和茶叶与火一起烧掉,此时桑句一边念咒语一边焚烧纸钱,当所有物品都烧尽之后就象征着招魂的结束。

4.赎魂

赎魂是指将逸散的灵魂收归使之重新附着于个体身体之上,此仪式较为复杂,通常需要请桑句做法事,同时在法事过程中,最好具备 “上疏下牒”之仪式,还要焚香化纸以沟通阴阳两界,才能圆满赎魂安魂定魄。赎魂适合失魂较为严重的情况,通常针对的是失魂者的魂魄被邪祟恶灵劫走而且时间较长,从而导致失魂者魂不附体、神志不清、久病不愈等。这时桑句一般需要配合使用魂米收惊、捉鬼驱鬼、符篆咒语等方式为失魂者安魂定魄。

三、仪式过程与操演方式

在B村侗族传统里,出生和死亡时举行的安魂定魄活动是每个人都会经历的一种生命过渡礼仪 (通过仪式)。可是与出生或死亡相比,生病的几率更大也更常见。但无论哪种病情,B村侗族都会认为,生病是因为人的灵魂受到惊吓,或者是不同魂魄的属性、位置、功能等出现了错乱,并以一种可见的方式呈现出来。因此在B村,当有人生病时,通常情况下首选的治疗方式就是举行收惊仪式来安魂定魄。在长期的历史过程中,B村侗族形成了一种较为稳定的四阶段收惊仪式过程,并且分化出三种常用的操演方式。

(一)仪式过程

在前述灵魂观念支配下,B村有着名目繁多的收惊安魂仪式,每种仪式的举行时间、对象范畴、参与人员、仪式过程等也各有不同。不仅整个寨子定期举行大型公共性的叫寨魂仪式以保境平安、六畜兴旺、五谷丰登,不定期的小型家庭性收惊安魂仪式更是花样繁多。一般的收惊仪式在家中由家庭主妇准备一些祭品并念诵简单的收惊文即可完成,较为严重的问题则必须请桑句来主持法事,而且不同的仪式在过程上存在差异。概括来说,B村的收惊安魂仪式带有阶段性特征,主要可以分为四个阶段——禀报户头、呼请神灵、安魂定魄、敬谢神灵。四个阶段首尾相连、环环相扣,共同构成一个完整的收惊仪式过程。

1.禀报户头

报户头是指收惊者 (桑句)在收惊前,先在神明前点三炷线香,禀报着惊者的姓名、生辰八字、住址、何事相求等。禀报时,由桑句询问着惊者,年长者由自己说明,孩童则由大人代为通报,或者用一张纸书写以上内容交与桑句。B村民间俗信认为人的患病,多是由于人的魂魄失散所致,因此必须招收回身方能痊愈,也才可消除死亡之虞。在收惊仪式中,“禀报户头”是向神明确认着惊者身份的重要步骤,神明由此身份清查着惊原因,并查明着惊症状,为后续仪式的顺利开展奠定基础。

2.呼请神灵

收惊仪式是借助神灵的超自然力作为禳灾解厄的资源,以神明的灵验来化解人世间的苦难磨难,此种化厄解难的医疗观念带有强烈的宗教意涵,借助神异性的非经验性或超验性的手段,达到世俗性的经验目的。因此在收惊仪式过程中,呼请神灵协助,以求助其力来完成收回因惊吓而逸散的三魂七魄是极为普遍而广为使用的方法。在笔者的田野调查经验里,桑句所呼请的神明通常为自家私坛所供奉的神灵,包括天神、土地龙神、自己的师傅、天兵天将、门背萨、床头萨等。

3.安魂定魄

安魂定魄是指将三魂七魄安置妥当,从而实现人的健康和正常。人的三魂是指天魂、地魂和人魂,也有称之为主魂、觉魂、生魂或元神等;七魄乃喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲。①刘枝万:《闾山教之收魂法》,载刘枝万《中国民间信仰论集》,台北:中央研究院民族学研究所,1974年,第313页。B村侗族认为,魂魄外出于人体是导致人着惊生病的主要原因,而且不同的魂魄流失原因也有差异,如因神灵戏弄或冲煞等失却的是天魂;因事故、牲畜等惊吓则失地魂;因人为喊叫、拍打等则失人魂。七魄失掉是因时因地七欲中产生惊吓,所以一般收惊文书中,有将各种可能冲犯、惊吓的情形不管有无必须叙述明白,如 “屋前屋后惊、路头路尾惊、桥头桥尾惊、山上山下惊……”等,以避免因受惊吓的情形不同,而失收其中的一个魂魄。

4.敬谢神灵

上述三个环节结束之后,接下来就要敬谢神灵,既作为本次收惊对神明相助的一种感谢,也是为下一次收惊将继续叨扰神灵而提前禀报。敬谢神灵的动作并不复杂,焚烧些许纸钱,默诵一些感谢的话语,把供奉的清茶倒一点在地上就可以了。而且,为了表示对神灵效力的信服,最好将杯中剩余的清茶让着惊者全部饮下,笃信如此不仅可以起到提神醒脑的作用,还能使着惊者获得一种心理暗示。

(二)操演方式

在举行收惊仪式时,B村侗族需要借助一些器物,并由此演化成魂米收惊、符篆收惊和咒语收惊三种常用的收惊安魂方式。虽然在最初的时候,不同收惊方式有着不同的侧重对象和适用情境,可是随着时间的推移,三种方式不断交互影响,彼此间已无明显界限,甚至为了增强仪式的治疗效力同时使用多种收惊方式,演化为一种混同法术。可是在具体的仪式操演上,三种方式之间还是存在一定差别。

1.魂米收惊

魂米收惊需要由桑句来主持,大致包括3个步骤。首先,桑句从着惊者家带来的1竹筒白米中盛1杯米粒(魂米),高度要略高出杯口,拿1件着惊者穿过的衣服 (魂衣)盖住魂米,用手在上面抹平3下,用嘴哈气3次。着惊者坐在神明前并面向神明,收惊者拿米杯与3炷香在其身旁背对着惊者,一面念咒一面用中指在魂米上划动进行收惊,要由山头 (意即外面,即中央凸起的地方)收回到床头 (意指内,即四周较低的边缘)。桑句施法之后,揭开覆盖魂米的魂衣,如果收起来部分 (指略高于瓷杯口)表面的魂米挺立着,则认为已经着惊,并且通过观察挺立的魂米的方位、纹路、形态来判断着惊的原因与着惊地点的大致方位。魂米的 “形状”与着惊缘由之间的对应关系大致有5种(图1):低凹状魂米是冲犯土煞;裂纹状魂米是牲畜所惊;竖立状魂米是世人惊吓;半竖状魂米是家神作怪;半倒状魂米则是邪神缠身 (而且区分了男性邪神和女性邪神)。田野里,一位桑句这样描述他对着惊程度的判断:

把盖米的衣服翻开,如果惊吓很严重,米就会少一个角 (米不见了)。吓得太严重的,光是收惊是不行的,还要配合 “画水”,画水再不灵,还要烧魂衣,用着惊者穿过的衣服裤子做成他/她的样子 (傀儡)烧掉……

研判了着惊缘由之后,桑句就要将表面有异状的魂米抹平,并用大拇指、食指、中指3指从米筒中抓米3次,以补满凹陷的魂米,重复相同的咒语收法3次。3次之后,如果收起来的魂米没有再挺立起来,则表明可以请众神收回因着惊走失的元神,并将衣服捏起来把魂米绑缚在魂衣里面,要呈圆形状。最后,收过惊的魂衣要拿回去放在着惊者身侧睡3个晚上,3天后将收惊的魂米煮与着惊者吃,即认为着惊者的元神已经全部收回来了,病也会逐渐好转。若还有挺立起来的魂米则下次还要再收1次惊 (但至少要隔1天)。

图1:魂米与形状着惊缘由对应关系图

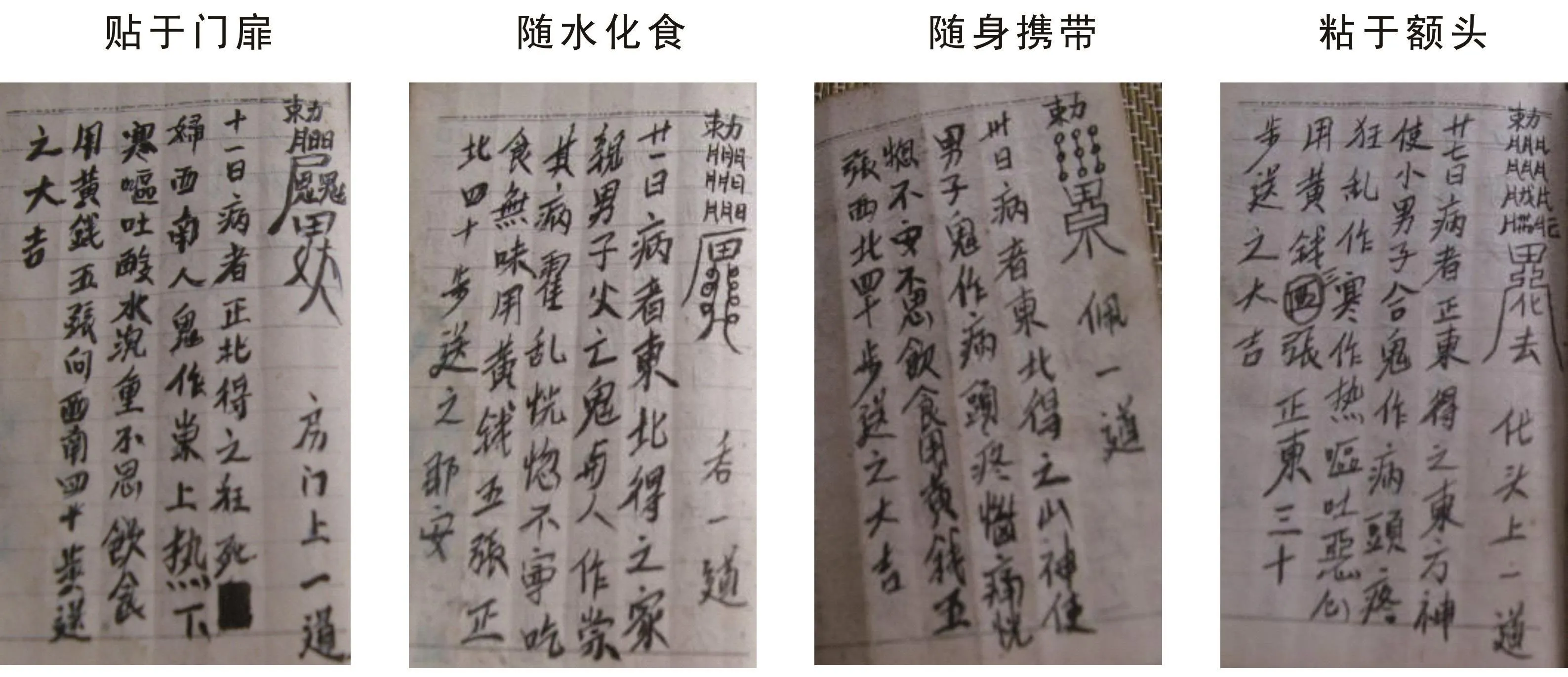

2.符篆收惊

在B村,对着惊较为严重的受惊者,除了使用魂米收惊外,还使用符篆收惊。B村收惊仪式中的符篆分为无形符和有形符两种,既可由桑句在自家神龛前画符,亦能在着惊者家中神龛前画符。有形符是将符篆书写于绵纸上,并可随身携带、随水化食、贴于门扉、顶于头顶等多种发挥功效的方式。随身携带是将画好的符篆用黑色侗布包住制成三角形的东西佩带于身;随水化食是指以火化掉 (烧掉)使符篆灰烬落于碗中的清水之上,让失魂者或病患全部喝下或喷洒全身;贴于门扉就是把符篆粘贴在门楣之上以镇吓或驱逐邪灵恶祟;顶于头顶是指桑句在给着惊者做法事的时候,让着惊者把画好的符篆用清水粘贴在自己的额头 (囟门)之上,以防止收回的灵魂再次从囟门逃逸,不能主动撕下,而必须让其自然脱落。图2给出了B村桑句用来收惊的部分符篆。无形符又可细分为两种:一种是用右手中指在一碗清水上画符,让着惊者饮几口经过画符的清水,并用此水在着惊者的前胸、后背、额头及全身象征性地涂抹,以期驱邪祈福并安顿刚刚收回的魂魄;另一种是用右手中指在着惊者的前胸、后背、额头、头顶等处画无形符,借以安定魂灵。

图2:收惊符符篆图

3.咒语收惊

侗族民间俗信,人若遇到煞就会得病,称作“犯煞或冲煞”,但可以用巫术退煞祛灾,需要桑句透过清水、线香与咒语的配合来完成。与静态的符篆不同,咒(咒语)是动态,又称神咒与密咒,原是古代语言巫术的主要内容,后被道教所吸收并发展,认为咒乃天神所颂,得之者可以役使鬼神,《后汉书》“襄楷传”引 《太平经》云:“天上有神圣要语,时下授予人言,用使神吏应气而往来也。人众得之,谓神咒也。”①张洪清:《民间祭祀仪式中使用的神咒》,《民俗曲艺》(台湾)2000年第126期。咒语有祷告之意,并可划分为两种性质:一是善意的祈祷,祈望神明赐祥佑福;二是恶意的诅咒,希冀神明降灾加殃。咒语在侗族收惊仪式中的使用也非常普遍,旨在将附着在着惊者身上的邪厉祸祟转嫁到其他主体身上,如动物有十二生肖惊等,还有河惊、山惊、路惊、桥惊等。并借多种方式将逸散的灵魂予以安顿以防其再度失落。咒语收惊一般都要请桑句来主持,具体的方式相对较为简单,就是由桑句念诵咒语,收惊的效果则是通过患者的身体或精神状况转变来判断。田野里,一位桑句这样为病患收惊:

今天xx x吓到了,xxx师傅,xx x神灵,请您为x xx收惊,河边吓到请河神来收,山边吓到请山神来收,路边吓到请路神来收,桥边吓到请桥神来收;鼠神来收、牛神来收、虎神来收、兔神来收、龙神来收、蛇神来收、马神来收、羊神来收。

四、民俗医疗意涵与求医行为阐释

一个民族的药物和治疗方法不是无关联、无意义的习惯混合物,而是由有关病因的特定观念所派生出来的一套方法。①石奕龙:《应用人类学》,厦门:厦门大学出版社,1996年,第306页。如何诊断病因、采取何种治疗措施,很大程度上是受文化支配的,在不同的文化和社会中,对疾病和健康起因及性质的理解也可能是各色各样的。②刘小幸:《彝族医疗保健:一个观察巫术与科学的窗口》,昆明:云南人民出版社,2007年,序2,第6页。就如罗伯特·汉所言:“不同的治疗方法是不同的文化系统在处理生与死、健康与疾病、正常与异常等关系的文化表达。医疗不仅是一种医学知识与技能手段,更是一种文化形式。治疗不仅是生理过程,也是社会文化过程。”③[美]罗伯特·汉:《疾病与治疗——人类学怎么看》,禾 木译,上海:东方出版中心,2010年,第342页。侗族传统的疾病认知与医疗实践也是一个融合了世俗与信仰二元共生的医疗体系。一方面,侗族传统的医药与医术源远流长,有关侗族医药的文献也很丰富,中国民族医药学会下成立了专门的侗族医药分会,在侗族主要聚居区 (如贵州黔东南、湖南通道等)还成立了许多市县级民族医药研究所,深入挖掘侗族对疾病成因的解释、生老病死自然规律的认识与医疗实践。另一方面,打牲祭祖、招魂送鬼等形式多样的求医治病、祈求健康仪式治疗活动也在侗族传统医疗体系中占有重要的一席之地,体现了侗族为疾病寻找超自然病因,以信仰手段与巫术途径来回应疾病的文化实践。作为一种同时兼具互补性和替代性的宗教性医疗手段,收惊疗法扮演着缓解甚至消除侗族对疾病心理恐惧的关键角色,并且发展出了一整套超自然的涵盖 “观病——诊断——治疗——预防”的诊疗手段。从更深层次的角度来剖析,收惊疗法也是侗族传统文化语境的一种独特表达方式,蕴含着丰富的民俗医疗意涵,对更好地理解侗族的求医行为也有着很好的启发作用。

(一)民俗医疗意涵

民俗医疗治疗术是民俗观念与医学相互交叉与互动的产物,是集生理治疗、心理治疗、精神治疗、社会治疗与宗教信仰治疗于一体的文化产物。它从人的身心内外与自然、社会等相互关联、协调的视角出发,强调理身、治心与医疗的统一。④郑志明:《民俗医疗的科学性与文化性》,载郑志明《宗教与民俗医疗》,台北:天元书局,2004年,第78页。一种民俗医疗体系绝不仅仅是在当地信仰和实践基础上对西方生物医学的简单套用和重新解释的折中方案,而是意义与实践之间相当复杂的交涉与协调的结果,个体面对疾病时所采取的解除症状的求医行为反映了人们对疾病的理解、感受、认知和寻求治疗方案的思维惯性。生病与治病对于侗族来说有点类似于塔尔科特·帕森斯提出的 “病人角色”概念,即生病是人类正常生理和社会状况的失调,是一种偏离行为。⑤Parsons,Talccot,The Social System(2nd ed.),London:Routledge,1991.它不仅是一种生理的过程与感受,也是一种信仰的经历与体验,从而在寻找致病的终极原因时不可避免地将疾病与信仰关联起来。与其他的医疗实践相比,仪式医疗更多的是强调病因而非病症,关注的是病人以外的引起疾病的病源而非病人的身体。于是,侗族巫医的疾病诊卜活动与疾病防治仪式成为一个蕴涵着信仰意义与文化价值的象征体系。尽管从现代医学的角度看,侗族对疾病的认知或许是一种错误的联想,仪式疗法是一种缺乏科学基础和成效预测的迷信活动,但疾病在侗族那里远非只是生理问题,而是一个文化问题,特别是与心理和信仰密不可分。巫医的疾病诊卜与仪式医疗消解着人们对疾病的困惑与对生存的无奈,使他们鼓起生活的勇气,拥有对健康的期盼。

从本质上来说,收惊仪式的效用发挥过程是一个重新建构病人认知系统的过程。当病人受到外界的惊扰或刺激时,其内在心理秩序处于冲突和紊乱的状态,并引起生理上的不适。而这种不适又难于使病人自我调整和恢复,因而需要借助外界的力量。作为这样一种无所不能力量的典型代表,收惊疗法推进过程中,收惊者通过语言和动作所进行的仪式发挥着持续的象征暗示与诱导,不断释放病人的紧张情绪,从而使得病人生理上的不适也随之缓解。收惊者利用病人的内在认知系统,通过仪式过程对其紊乱的心理秩序予以重新建构。在这个过程中,收惊者以象征的方式将其患者的心理体验层层表达,帮助其释放出来,使潜意识和意识重新达到和谐稳定的状态。正如列维-斯特劳斯所指出的,这种巫术的效力是以信以为真作为前提,而且它有三个互为补充的方面:巫师相信他的技术的效力、巫师所治疗的病人也相信它的威力、巫师及其巫术的施行对象之间受到这一引力场的规定,而且身处其中。①[法]克洛德·列维-斯特劳斯:《结构人类学(1)》,张祖建译,北京:中国人民大学出版社,2006年,第179页。侗族收惊疗法很好地满足了这三个前提,自然也就可以起到较好的治疗效果。

(二)求医行为阐释

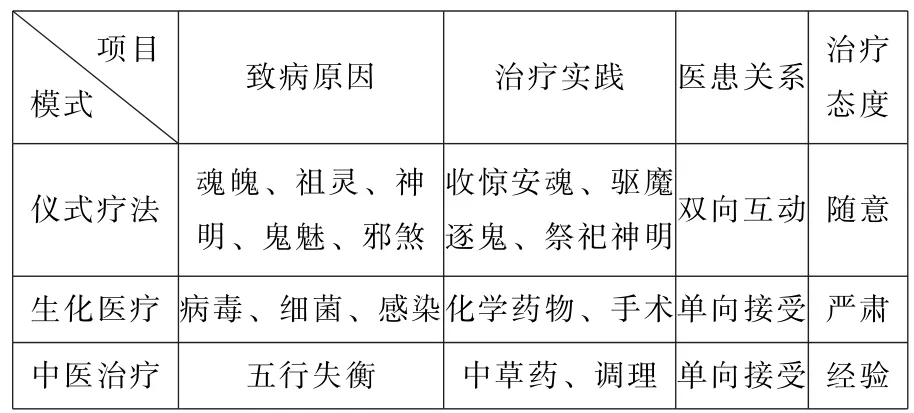

医学人类学研究表明,多数人类社会都存在着 “多元医疗体系”而非一元的单一系统,并预言随着第三世界社会的 “现代化”,非西方医学体系将被西方生物医学体系所取代。②Foster,G.M.,&Anderson,B.G.,Medical Anthropology,New York:John Wiley&Sons,Inc.,1978.然而,这一预言的正确性却存在质疑,约瑟夫·格斯菲尔德就认为:“旧的并非一定会被新的取代,巫术和医药可以一同存在并被同一人群交替使用。”③Gusfield,Joseph,“Tradition and Modernity:Misplaced Polarities in the Study of Social Change”,American Journal of Sociology, vol.72,no.4,1967,pp.351~362.列维-斯特劳斯也曾指出:“治疗术的本质在于使某一既定的局面首先从情感方面变得能够被想象,使肉体难以忍受的痛苦变得可以被思想所接受。”④[法]克洛德·列维-斯特劳斯:《结构人类学(1)》,张祖建译,北京:中国人民大学出版社,2006年,第209页。民俗医疗尽管在科学性上不如以西方医学体系为代表的生化医疗,然而它却可以从文化的角度为患者起到舒缓精神压力和疾病痛苦的功能。作为民俗医疗体系的重要组成部分,仪式医疗的价值也是不可完全替代的。从B村侗族的医疗实践中可以看出,仪式疗法与生化医疗和中医治疗有着明显的区别,而且三者之间具有一定的互补性(表1)。

表1:仪式疗法与生化和中医医疗模式对照表

侗族的收惊医疗模式既体现了对自然环境的积极适应和运用,同时又将宗教文化、民族习俗有机地整合吸纳,不同医疗模式的并存体现了侗族医疗文化的丰富与多元。收惊仪式的外显形式是在侗族灵魂信仰的心理认知基础上,通过巫术语言、行为等方式完成了对魂魄的回收与正确安置,其内在实质是通过对病人的心理暗示,促进无意识与有意识的整合,使着惊者的心理秩序归于平衡和谐。用现代眼光来看,侗族收惊疗法始终未能脱离侗族文化意识和宗教观念的框架,其对病因的解释以及治疗仪式中的内容是非科学的。但在生化医疗技术水平落后甚至根本还没有出现的时代,用带有一定宗教巫术性质的收惊仪式来缓解病人生理和心理上的痛苦,既是侗族传统文化在医疗领域的具体应用,也体现了侗族人民应对疾病挑战的智慧。通过收惊仪式,着惊者的紧张焦虑情绪得以释放缓解,并得以从旁人看待 “病人”的眼光中解脱出来,这也正是收惊仪式发挥效用的原因之一。

收惊习俗是侗族在长期的生活实践中不断创造和整合的民俗医疗方法,是其与疾病抗争所积累的原初经验,也是适应生存环境而采取的有效文化策略。随着社会发展和生产力水平的提高,以及医疗保障体系的不断完善,现代医疗体系已经逐渐取代传统民俗医疗占据主导地位。然而对广大农村而言,传统民俗医疗的功能并不会因此而被完全替代,它仍然有着自己生存与发展的社会空间。如在B村,伴随大量青壮年劳动力的外出打工和新农合医保体系的全面覆盖,收惊疗法的使用范围和频率都出现了大幅下降。可是对年纪较大的村民来说,他们对收惊疗法的信赖程度依然深厚,几乎在B村周边的所有侗寨中都有专门从事收惊的巫婆,而且当寨子里出现了较大影响的不吉实践之时,村中年长之人也会发动组织大型的叫寨魂仪式。事实上,侗族收惊疗法的境遇甚至可以视为我国博大精深的中医疗法今天所面临挑战的一个缩影。但无论如何,在科学与文化的碰撞中,很少出现一方完全战胜另一方的景象,最后的结局一般都是以一种融合了二者特征的崭新面貌出现,这也正是现代医疗观念统治下侗族收惊疗法生命力依然得以维持的根本原因。

(责任编辑 陈 斌)

赵巧艳,广西师范大学漓江学院管理系副教授、博士,西南地区民族文化研究中心主任,广西民族旅游研究中心研究员(广西桂林,541006)。