“才怪”的词汇化及语用功能

2014-06-01丁婵婵

丁婵婵

(浙江师范大学 国际文化与教育学院,浙江 金华 321004)

引言

在现代汉语中特别是口语中,诸如这样的句子十分常见:

(1)自己对感兴趣的事,不仅难引起别人的共鸣,而且还觉得好笑。年轻的母亲会热情地对人说:我们的宝宝会叫“妈妈”了!她说时是很高兴的。但旁人听了会和她一样高兴吗?谁的孩子不会叫妈妈呢?不会叫的才怪哪!①

(2)小车拉土豆,总价值才几百元,把人工、运费、税费搭进去,不赔才怪。

(3)爱面子,周围的同事都是中国人,要不还说广东话,那英文能好才怪啊。(网络)

(4)力拓不放中铝的鸽子,才怪!(网络)

(5)有了金钱和美人,你要干部做啥,他不肯,才怪哩。

在上面的例句中,我们发现例(1)中的“才怪”是对客观情况做出评价,有“才奇怪”的意思。例(2)—(5)中“才怪”既可以于分句末尾形式出现,也可以单独使用,表现出对某件事或对方所说的话强烈不相信或不赞同的情绪。句中出现“才怪”,句子带有较强的否定意味。“才怪”是大于词的非词成分,在词汇化过程中,演变成一个类似语气副词的成分②,“才怪”成为具有否定功能的后置标记。例(1)中的“才怪”就是表示奇怪,此类用法非常少见,仅见四例,故本文不做考察。本文的研究对象是例(2)—例(5)中的“才怪”。

1 “才怪”的句法表现与语义分析

1.1 “才怪”的句法表现

在现代汉语口语里“才怪”出现较为频繁,它在句法表现上也有其特点。“才怪”主要分布在分句的句尾,对前述情况做否定推断。根据“才怪”的句法分布,主要有以下一些情况。

1.1.1 假设连词……,……才怪 “才怪”常用于假设复句后分句句尾,这些假设复句往往有假设连词,如“如果、若、要是、倘若、假如、一旦”等等。如:

(6)但是,汉文帝却赞不绝口,说:“啊,这才是真正的将军啊!灞上和棘门两个地方的军队,松松垮垮,就跟孩子们闹着玩儿一样。如果敌人来偷袭,不做俘虏才怪呢。像周亚夫这样治军,敌人怎敢侵犯他啊!”

(7)不过,由此也能看出时代真的变了,这个匿名者居然大大方方到县里报到,说明原委,全身而退。要在过去,不给“整出屎来”才怪呢!

(8)孰不知,不怕一万,就怕万一,一旦出现紧急情况,未经过专门培训的人,不出岔子才怪呢!例(6)-(8),假设复句前分句说明假设的情况,后一分句做出假设后的推断,加上“才怪”对这个推荐进行否定。如例(6)表达的意思是“如果敌人来偷袭,肯定做俘虏。”

1.1.2 S才怪 这里的S可以是完整的主谓句,也可以指的是省略主语的VP结构。观察语料可以发现,S中常常有否定词“不”或“没”,构成“不……才怪”的格式,“不”前面有时也会出现假设连词“要”,形成“要不……才怪”格式。 黄培培(2013)把“不……才怪”句归入假设缩略句。我们认为不仅仅“不……才怪”是假设缩略句,“S才怪”都是隐含假设连词的缩略句,在此类句子中,不论假设连词出现与否,假设蕴含在句中。如:

(9)有这种不负责的领导加之如此管理,中心站不出事才怪!

(10)现在,我回家一说考上了女售货员,去站柜台,要不挨一通儿雷才怪!

(11)跟日本人说去呀!敢去才怪!

(12)连这点挫折都受不了,你要是能当得了将军才怪!

例(9)中“中心站不出事才怪”双重否定,肯定了中心站一定会出事。这也是对假设情况的否定。例(10)、(12)都出现了假设连词“要、要是”,显现了假设关系。例(11)VP加上“才怪”,句中蕴含了假设推断,对“敢去”这个假设推断进行否定。

1.1.3 独用 “才怪”独用时常用在对话里。这个用法可以分为两类,一类是才怪单独使用;另一类是指示代词+才怪。如:

“才怪”独用常出现在对话中,在两个话轮里才能准确理解说话者的意思,是对前一个句子提出的某个推断进行否定。也可以对自己所说的话进行否定,先扬后抑。如:

(11)我爱上司?才怪!(网络)

(12)没有沈大哥的话你升得上去吗?你会在这个时候放过沈大哥?---才怪!!!呸!

(13)南孙好奇,“谁?”“你也认识。”“才怪,我的朋友都住岸上,脚踏实地。”

(14)“你作业做完了吗?”“我作业做完了。——才怪。”

第二类,“才怪”前边是指示代词“这”和“那”,“这”和“那”分别指代前一话轮的内容,句末经常出现语气词“呢、哩”,有时可以省略。如:

(15)“这才怪了!你想让我冲上去跟你作伴吗?”

(16)“那才怪呢!贵庚?你可能爱上诗诗表妹?”

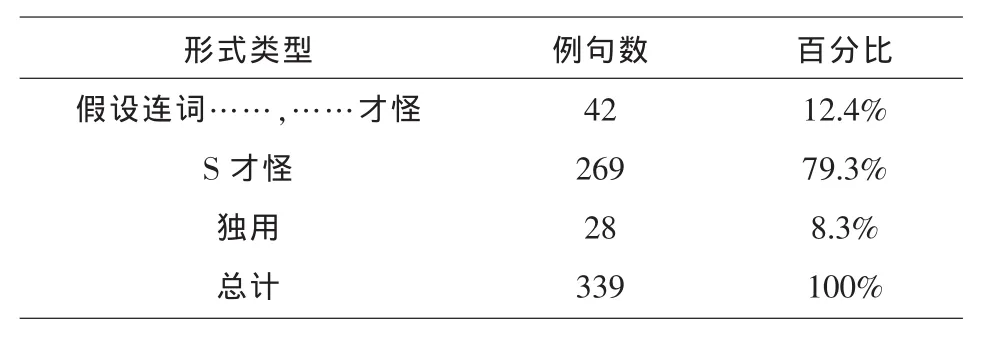

现在我们将“才怪”的句法分布列表说明③。列表说明,“才怪”句中,S才怪为主要类型,也是典型形式。

表1 “才怪”的句法分布

1.2 “才怪”的语义分析

1.2.1 “才怪”前面的语义成分 否定性谓语结构

分析例句,发现“才怪”往往都是跟在否定性谓语结构后边。

(17)她失笑,假如靳怀刚知道她如此上天入地搜索他,不吓坏才怪。

(18)说回来,时过境迁了,现在捧俩蛐蛐儿罐找谁去斗,不让人笑掉大牙才怪呐。

大量的语料显示,“才怪”前的否定性结构一般有“不、没(有)”等否定副词,还有表示不可能实现的可能补语。其中“不……才怪”是最常见的框架结构,表示对所预期发生的行为或事件“不……”强烈不认同,强调一定会发生某事。

助动词结构

除了否定性谓语结构,还有由助动词如 “会、肯、能……”等与动词构成的小句再加上“才怪”。

(19)大陆要是真的打过来,靠台湾自己这点家底,能顶得住两个月才怪!

(20)我去餐厅,告诉他,我不和他吃饭,大哥说,若我去了,他肯让我走才怪。

齐沪扬(2002)指出“一定、必定”是表必然的可能语气副词,鲁晓琨(2004)认为“能”与“会”表推测。“会、能、肯”等表示可能概念,它们的语义程度低于同概念的“一定、必然”等的肯定程度。其加上“才怪”以后,表示客观上没有可能性、必要性,主观上也不情愿。

肯定性谓语结构

在语料中,我们也发现少量例句是由肯定性谓语结构加上才怪构成的。如:

(21)“他说的那种鬼话,我懂得一个字才怪呢”!他说,那一定是阿罗加尼亚语!

(22)听听,又他妈的开炮了!你闹,闹!明天开得了张才怪!这是怎么说的!

“才怪”在肯定性谓语结构后边,同样表示对听话人预期的行为或事件表示否定,强调一定不会发生某个行为或事件。

吕叔湘(1942)指出:“反诘实在是一种否定的方式,反诘句里没有否定词,这句话的用意就在否定;反诘句里有否定词,这句话的用意就在肯定。”在这里我们可以借用一下吕叔湘关于反诘的说明,“才怪”也是一种否定方式,句子中有否定词,加上“才怪”,意在肯定;句中没有否定词,加上“才怪”,意在否定。

1.2.2“才怪”与否定结构 我们先列表来对“才怪”的语义搭配做一个归纳,见表2:

表2 “才怪”的语义搭配

从表2中,我们可以发现“才怪”倾向于后置于否定性谓语结构。张龙(2011)提出假设和否定都属于非现实范畴,它们具有天然的亲和力。在上一节分析中,我们发现“才怪”句中多蕴含假设关系。这样“才怪”就易于和否定命题共现。我们认为这种搭配上的不平衡也和“才怪”是有标记项有关。沈家煊(1999)指出,按照标记理论,在肯定/否定这对范畴中,肯定是无标记项,否定是有标记项。从使用频率上看,否定句的使用频率要大大低于肯定句;从形态上看,否定句总是比相应的肯定句来得复杂,否定词就是一个多加的标志。无标记结构代表的是最基本、最稳固的一类,有标记结构则代表语言应用层面上的各种灵活多变的格式。“才怪”作为一个后置标记,实现了否定的功能,是一个有标记项,受“关联标记模式”的制约,这样“才怪”与否定性谓语结构搭配是最自然的搭配,属于无标记配对。

2 “才怪”词汇化的过程拟测与演化机制

2.1 “才怪”的词汇化过程拟测

“怪”在现代汉语里有两个意思,一是动词“责怪”,二是形容词“奇怪”④。我们初步推断“才怪”是由“才+奇怪”演变而成。我们知道“责怪”一般是针对人,而非针对事;“责怪”作为一个及物动词一般后边会跟指人宾语,而从我们所查到的语料里边也可以发现,“才怪”是对一个事件(包括已然和未然)进行质疑,进而否定。

我们搜索语料,发现在清朝时候已经出现“才奇怪”这样的用例,不过只有两例。

(23)我心中暗想,我伯父是甚么意思,家里的人,一概不招接,真是莫明其用心之所在;还要叫我不要理他,这才奇怪呢!

(24)邱奎道:“不是这样说法,我因为你不曾离着咱家,所以才奇怪的呢。

仔细观察这两例,我们发现例(23)表示我对“还要叫我不要理他”感到奇怪从而觉得不能理解,而例(24)更多的是“我”觉得奇怪。

在现代汉语里,我们也可以搜索到“才奇怪”这样的用例。

(25)她又皱了皱眉,道:“所以我才奇怪,我还没有下厨房,这酒菜的香气是从哪里来的呢?”

(26)在座位上站着不敢动,他也仿佛把我忘了似的继续讲课,过了一会他才奇怪地说:“你怎么还不去?”

(27)“中央乐团发展有很多困难,其实并不奇怪,如果没有困难,才奇怪。……”

(28)这要是发生在南北朝时代的话,不把之前皇帝的一家子都给杀了才奇怪呢!

(29)我们是铁,敌人是沙,不胜才奇怪。

以上例句中,例(25)(26)是主语“她”“他”心里觉得奇怪。例(27)是说话人对所假设的事情“没有困难”表示奇怪,这样也就肯定了“中央乐团发展有很多困难”。例(28)对“不把之前皇帝的一家子都给杀了”表示奇怪,同时也强调了“肯定会杀”。例(29)对“不胜”感到奇怪,强调一定会胜利。

从这些例子中我们也可以看出,“才奇怪”在现代汉语中的使用渐渐出现分化。一是表示人的一种心理感受,“才奇怪”一般用在指人主语后面,且一般在后边指明奇怪的内容和原因;二是用在一个事件后边,一般是还未发生的事情,表示说话人对这个未然事件表示奇怪,表示不可接受。进而表示出一定的质疑,这时候“才奇怪”不仅表示对事件有一种觉得奇怪的心理感受,同时也表示出不认同的心理感受,从而进行语义肯定或否定强调。上面的例句中,例(25)(26)“才奇怪”不能替换为“才怪”,例(27)勉强可以,而例(28)(29)可以替换。

我们根据搜索到的语料,发现在现代汉语里边,“才奇怪”的用例十分少,才12例,“才怪”的用例却有343例,“才怪”的使用频率远远大于“才奇怪”。

我们在古代汉语语料里搜索“才怪”,仅发现民国时候出现了“才怪”合用表示质疑的例句。

(30)尤龙心说:我要不把你这巴掌给震坏了,那才怪呐!

还有一些例子,“才怪”只是排列在一起,并没有合用。

(31)方才怪鸟在树上高枝,又无弹弓弩箭,怎捉得他?

这个例子里,“怪”有责怪之意。与现代汉语的“才怪”并无关系。我们可以推测现代汉语中的“才怪”是民国时期开始兴盛,沿用一直到当代。“才奇怪”渐渐被“才怪”所替代,“才怪”在现代汉语中占据着优势地位。

2.2 “才怪”词汇化机制

刘坚,曹广顺,吴福祥(1995)认为诱发、影响汉语词汇语法化的因素,主要涉及句法位置的改变、词义变化、语境影响和重新分析。这些因素从不同侧面对虚词的产生和形成过程发生影响,同时,它们又是互相交错、互为条件的,常常是几个因素同时起作用,共同推动实词的语法化过程发生和发展。我们认为“才怪”词汇化机制主要有几个方面:

2.2.1 前接成分的变化 张谊生 (2000)认为与副词有关的虚化机制大致包括结构形式、语义变化、表达方式和认知心理等四个方面。结构形式的变化是实词虚化的基础,由于结构关系和句法位置的改变,一些实词由表核心功能转变为表辅助功能,词义也随之变得抽象空灵,从而导致了副词的产生。“才奇怪”一开始是在人称主语后边,表示人的心理感受。后来“才奇怪”出现在小句之后,由表示人的心理感受到对事的态度。 “才奇怪”在小句后渐渐演化成“才怪”,并逐步由“才怪”代替“才奇怪”。

2.2.2 语用推理和语境吸收 我们回头看一下“才奇怪”的例句,可以发现“才奇怪”所针对的事件往往都是假设事件,也就是还未发生。我们认为对未发生的事情很难评价奇怪与否,更多的是认同与否。我们认为“才怪”是由“才奇怪”演化而成,“才怪”由“对某件事情感到奇怪”到“对这件事情持否定态度”。奇怪与否定,有着很紧密的关系,一个人主观上认为奇怪的,那就代表与自己所想的不一样,这就是不认同,不认同就会持否定态度。这是从“奇怪”的角度来进行推理的。另外我们也注意到“才”对“才怪”的影响。王力(1957)指出,“‘才’可以表示辩驳语气,此类‘才’字只能用于否定句里,且必须与‘呢’字相应”。张谊生(1996)谈到“才”“用于反驳对方”时给出的例子都是肯定句。邵敬敏(1997)指出表示“反驳”语气的句子,既可以是肯定句也可以是否定句,并且列出了句法结构分布。我们认为“才”的辩驳意义给句子创造了一定的语境意义,同时这个语境意义被“才怪”在使用中不断吸收,随着这种语境义吸收的经常化,“才怪”逐渐有了表示辩驳的意义。我们前边分析了 “才怪”经常与“呢”“哩”等语气助词同现,且经常附加在否定小句后边,这些句法表现形式与“才”有类似之处。这就是“才怪”对“才”创造的语境意义的吸收所形成的。

2.2.3 语用频率的提升和词语双音化演化趋势的影响 Bybee(2003)⑤认为语法化项意义上变得越来越抽象和具有泛性,其适应性就越来越广,用例频率也会越来越高。通过北京大学语料检索,我们发现“才怪”用例从民国开始出现,但是只有一个用例,现代汉语中“才怪”用例非常之多,达到343例。“才奇怪”清朝开始出现,但是只有两例,此后在现代汉语用例中也仅有12例。现代汉语中“才怪”的高频率使用使得“才怪”进一步词化并虚化。

除了受语用频率提升的影响外,汉语词汇的双音化发展趋势也影响了“才怪”的词化和语义虚化过程,在双音化趋势的作用下,“才奇怪”不再使用,代之以“才怪”。石毓智(2002)指出在双音化趋势的作用下,两个高频率紧邻出现的单音节词可能经过重新分析而削弱或者丧失其间的词汇边界,结合成一个双音节的语言单位。“才怪”在高频率的使用过程中逐步完成词汇化。

3 “才怪”的反预期信息表达功能与语用价值

3.1 反预期信息表达

从“才怪”具体使用情况来看,它表示说话人所陈述的是与听话人的预期或是社会预期或是自我预期相反,“才怪”在表达反预期信息类别方面具有标记作用。如:

(32)“关永实,你会后悔——”“才怪呢,”小关笑,“我没有空为那么多闲事担忧。”

(33)我再也忍耐不住,便探身拍拍她的肩膀:“小姐,请用你的眼睛‘看’电影,我们将很感谢你!”她先是惊讶,又有点生气,向邻座的男朋友埋怨一下之后,倒真的乖乖地不说话了。妻拉了我一把,低声说道:“你要惹麻烦了,你看她那强壮的男朋友待会儿不找你麻烦才怪呢!”

(34)邵卓生喃喃的说:“天快亮了!”灵珊直跳了起来,糟糕!自己竟出来了一整夜,连电话都没有打回家,爸爸妈妈不急死才怪!

例(32)“小关”作为说话人对听话人的预期信息“后悔”用“才怪”进行了否定,表达了反预期信息;例(33)说话人“妻”所说的是对社会预期信息“在公共场合应该遵守基本公德并会虚心接受别人提出的建议”的否定;例(34)是一个心理活动,类似于自言自语,说话人灵姗一方面自我安慰,自我预期“爸爸妈妈对她一整晚未回家的事情不会急死”,另一方面对自我预期进行否定,传达反预期信息。观察我们搜索到的语料,“才怪”所否定的事件往往是未然事件,也就是预期会发生的事件,正因为如此,“才怪”具有反预期信息表达的作用。“才怪”一般出现在话轮中,也可以出现在自述或他述中,它表达反预期信息体现在如下几种话语框架中。

话语框架一:第一说话人(设定为听话人)谈起预期情况——第二说话人(设定为说话人)对预期信息的否定——说明为什么是反预期的做法。如例(32)。

话语框架二:社会预期信息(背景信息)——说话人提出反预期信息。如例(33)。

话语框架三:社会预期/自我预期信息——自己提出反预期信息。如例(34)。

3.2 特殊的语用价值

“才怪”作为近年来较为流行的否定用语,广大年轻人乐于使用。“才怪”在一定程度上沿袭了“才”的强势辩驳语气,因此其语气量级相对比较高,是一种礼貌级别偏低的否定表达式。试比较下面一组句子:

(35)Q.你喜欢喝咖啡吗?

A1.谁喜欢喝咖啡?

A2.我喜欢喝咖啡才怪。

A3.我不喜欢喝咖啡。

A4.我喜欢喝茶。

A1-A4是几种否定回答方式,A1是用了语气强烈的反问句来否定,很不礼貌,表达了回答者不满的情绪。A2用“才怪”对说话者原句进行否定,同样表达了回答者不满的情绪,不过某种程度上有戏谑、调侃的效果。A3是用否定词“不”直接否定。而A4则用另外的选择来进行委婉否定,是其中最礼貌的表达方式。“才怪”作为后置否定标记,有其独特的使用价值,它的否定意义十分丰富,这是其他否定形式所没有的。我们认为“才怪”之所以有独特的否定效果,是与其反预期信息表达有关。

我们根据语气的强弱,对上述四个表示否定的句子进行排序,这四个句子的语气自左向右呈递减序列:

A1.谁喜欢喝咖啡? >A2.我喜欢喝咖啡才怪。

>A3.我不喜欢喝咖啡。>A4.我喜欢喝茶。

在礼貌级别上这几个句子呈递增序列,其中“才怪”句的礼貌级别仅次于反问句。

3.3 使用条件

“才怪”由于其语气较强,且口语色彩浓重,这也就使得“才怪”在使用对象和场合上受到了一定的限制。

(1)交际对象

郑娟曼、邵敬敏(2008)提到,礼貌语言的效果问题是要受制于具体的交际对象的。原本礼貌级别偏低的否定用语,用在感情融洽的交际双方反而会产生一种亲近感,从而收到了一定礼貌效果[10]。

礼貌级别比较低的否定标记“才怪”,如果用在关系密切的交际双方会产生亲近感,有时还会产生一定的戏谑效果。我们也尝试排列出“才怪”的交际对象适用度序列:

家庭成员>亲戚好友>一般朋友>师长>领导……

另外还需要特别指出的是,由于“才怪”带有明显的戏谑性和随意性,所以使用对象一般为年轻人。

(2)场合和语体

“才怪”属于典型的口语,除了有交际对象的要求以外,口语的随意性决定它一般只出现在非正式场合,如朋友私谈或家里闲聊。带有学术性、政治性和风俗性的正式场合不宜用“才怪”。在日常生活中“才怪”多见于电视娱乐节目、电视剧中年轻人之间的谈话及平常年轻人的口语会话。在语体上,“才怪”多见于会话口语体,在书面语体中,则一般只能出现在文艺语体里边,公文体、政治体、科技体中基本不用。

4 结语

通过对语料的分析,“才怪”句法位置一般位于句末,作为后置标记,也可以单独使用,具有一定的灵活性。“才怪”作为一个有标记项,倾向后置于否定性谓语结构,符合关联标记模式。我们对“才怪”词汇化过程进行了拟测,并探讨了词汇化的机制。“才怪”在现代汉语里边具有独特的语用价值,有反预期信息表达功效,在使用上也受到一定的制约。同时我们也发现“才怪”由于词汇化时间不长且使用上还存在不稳定性,是否能作为语气助词收录到词典只能依赖于语言的继续发展。

注释:

①以下例句,如无特殊说明,均引自北京大学语料库。

②这里是作者的主观推测,留待以后进一步研究。

③这里我们仅对根据北大语料库检索出的例句进行统计,从网络上搜索到的例句暂不列入表格统计中。

④在现代汉语里,“怪”还可以用在一部分形容词和心理动词前边,构成“怪……的”格式,表示程度。这点不在本文讨论范围之内。

⑤转引自谢晓明,左双菊.“难怪”的语法化.古汉语研究.2009年第2期。

[1]黄培培.现代汉语“才怪“的多角度考察.阜阳师范学院学报:社会科学版,2013(5):43-46.

[2]刘坚,曹广顺,吴福祥.论诱发汉语词汇语法化的若干要素[J].中国语文,1995(3):161-169.

[3]吕叔湘.中国文法要略[M].北京:商务印书馆,1942.

[4]齐沪扬.语气词与语气系统[M].合肥:安徽教育出版社,2002.

[5]邵敬敏.从“才”看语义与句法的相互制约关系[J].汉语学习.1997(3):3-7.

[6]沈家煊.不对称和标记论[M].南昌:江西教育出版社,1999

[7]石毓智.汉语发展史上的双音化趋势和动补结构的诞生[J].语言研究,2002(1):1-14.

[8]王力.汉语语法纲要[M].北京:新知识出版社,1957.

[9]谢晓明,左双菊.“难怪”的语法化[J].古汉语研究,2009(2):30-35.

[10]张龙.现代汉语习用语法构式句法分析及演变研究[D].杭州:浙江大学,2011.

[11]张谊生.现代汉语副词“才”的句式与搭配[J].汉语学习,1996(3):10-15.

[12]张谊生.论与汉语副词相关的虚化机制[J].中国语文,2000(1):3-16.

[13]郑娟曼,邵敬敏.试论新兴的后附否定标记“好不好”[J].暨南学报,2008(3):104-110.