试说语境中多义词的复义态

2014-05-16艾荫范

艾荫范

(阜新市社会科学界联合会,辽宁 阜新 123000)

近年流行的认知语言学研究,畅行内省和思辨的方法,使我有勇气公布出几十年文献阅读中体悟出的一种词义现象。以下是我三十年前写在《经籍纂诂》扉页上的一段话:

“辞书中每一多义词之若干义项,是专家学者们分析、概括出来的,而在真实的语境中,词往往同时程度不同地融合几个义项,呈现一种复义态。因此我们的释义必须是充分的解说,斟酌一个现代近义词对译往往难得恰当。”

我这种体认显然违反了普通语言学一条基本原理。石安石明确指出:“一个语素或一个词,无论包含多少语义单位,在组合中起作用的,通常只是其中某一个语义单位。这是常被忽视的常识。”[1]39语境总是被认作多义词单义化亦即消歧的条件,这为信息明晰化要求所决定。可是我的体验却偏向了另一方,因为我觉得语境不论大小,都构成一种对话关系,词恰恰由此呈现出鲜活的因应状态。因此即便是一个词,在不同语境中都会吸收其它相关意义,发生义位和义域的某种变更,创造出新鲜的词义结构。因此,语境对词义虽是选择和限定的条件,但也给词义变化提供了窗口和舞台。

这种变化导致词的复义态。“复义”这个词是赵毅衡先生对pluri-signation的对译。他对这个概念的解说是:“同一陈述被语境选择出几个同时并存的意义,这些意义不是分立的歧解,而是能互相补充互相复合,组成一个意义复杂而丰富的整体。”[2]154不过在赵先生那里它是对20世纪西方诗学界新批评派中瑞恰兹、兰色姆特别是燕卜荪主张的多义含混修辞的一种折衷囊括,而我借用来表述的恰恰不在艺术语言范围,而是指古今日常交际使用的普通语言。

一、多义的同时合训

这是钱钟书先生在其《管锥编》开宗明义第一个章节“论易之三名”中提出来的。《易》之三名为易简、变易和不易。此外复有《诗》之三义:承、志、持;《论语》之“论”四义:次、理、纶、轮;《春秋繁露》说王者之“王”五义:皇、方、匡、黄、往,等等。钱先生以为上述一字所涵多义,“可以同时并用,‘含诸科’于‘一言’。”他进一步又将多意粗别为二,一是“并行分训”,指近义或相容义;二是“歧出分训”,指两意相违的反义,如此“赅众理而约为一字,并行或歧出之分训得以同时合训焉,使不倍者交协,相反者互成。”[3]1-3

数义而同时合训,我以为这就是一种复义。

但钱说遭到学者质疑。南京大学古典文献研究所赵益先生特拈“易之三名”之“背出分训且同时合训”即所谓“反训”提出商榷。其理据是:

“‘易之三名’是《易》道之论说义,非‘易’之字义。前二义‘易简’(孔疏解为‘易代’)、‘变易’,实借词义引申之事以说理,二义既并行分训而亦不背,可置勿论。第三义‘不易’,则尤为阐释家之论述,或哲学家之主张,已迥出词义范畴,与《尔雅》郭注‘以徂为存’、‘以乱为治’并后世语义之论,似不能等量齐观。”以下对钱举黑格尔氏标榜之‘奥伏赫变’(aufheben)蕴“灭绝”、“保存”相反二义,赵文也认为“辩证精义,不在一字背训,而在‘乱用语言’之诡词(paradox),以及矛盾消融之道。”总之,赵以为钱说所举并是学理,与词义无涉[4]603-606。

荫范谨案,赵钱的抵忤牵涉的实际是词义学史中屡屡发生的语文学释义与百科知识释义间的冲突。词义学要求纯语文释义,但许多词义并非仅靠语言训释所能解说,常常离不开百科知识介入。且举最古老、最原始一词“水”为例,《现代汉语词典》(第五版,以下简称《现汉》)给出的释义是:“最简单的氢氧化合物,化学式H2O。无色、无味、无臭的液体,在标准大气压(101 325帕)下,冰点0℃,沸点100℃,4℃时密度最大,为1克/毫升。”——完全是百科知识的学科义。查许慎《说文》,也说“水,准也。北方之行。象众水并流,中有微阳之气也。”给出的也竟是词义学同阴阳五行即当时自然哲学综合的百科知识义。至于关涉复杂的社会现象的词,例如早经出现于甲骨文且二词互训的“邦”和“国”,恐怕离开社会学阐释更不可解,《现汉》对“国”之首义“国家”的释义是:“阶级统治的工具,同时并有社会管理的职能。国家是阶级矛盾不可调和的产物和表现,它随着阶级的产生而产生,也将随着阶级的消灭而自行灭亡。”这是纯粹的马克思列宁主义国家学说,不只百科知识,已经是意识形态。

钱先生表述得十分清楚,他说这是“赅众理而约为一字”,确是把学理概括成了“X,A也”这样的文字训释形式。可见赵钱之争只在于:当代词义学究竟给百科知识多大空间,或者百科知识如何表述才为词义学所首肯。如果这个畛域之争消除,钱赵之间看不出还有多大矛盾。

不过对钱说“同时并用”、“同时合训”的“同时”,我以为从词义学角度有进一步申说必要,因为确实有社会历史的、心理的和逻辑的分别。钱氏在这里使用的“同时”,我以为是逻辑意义上的,指的是对一个复杂概念,对于它的状貌品相、结构肌理、运动状态、本质属性等等,必须合而观之,才能得到完满的理解而不致于片面。譬如盲人说象,个执一词肯定是错的,合而观之则庶几为整体。又如我案头张志毅、张庆云二先生《词汇语义学》中给“义位”所作界说,即有直观定义、操作性(或功能性)定义、属性定义、分析性定义、系统性定义、结构性定义六项,这是对“义位”多角度多层面的分说,读者也须综合起来全面理解,我以为这同是钱说的“同时合训”。

二、多义的“合声”

如果说钱先生这种多义的同时合训是一种复杂学理的综合,用说词的复义不够典型,那么以下体现心理意义上“同时”的词义现象就不能说不属这个范围。为了破除学理探讨的枯寂,本文先举现代汉语中略为粗俗的一词“:偷情”。《现汉》对它的释义是:

[动]旧指暗中与人谈恋爱,现多指与人发生不正当的男女关系。

①[动]私下里拿走别人的东西,据为己有:~窃。②(~儿)指偷盗的人。③[副]瞒着人:~看|~听。④抽出(时间):~空儿|忙里~闲。⑤苟且敷衍,只顾眼前:~安。

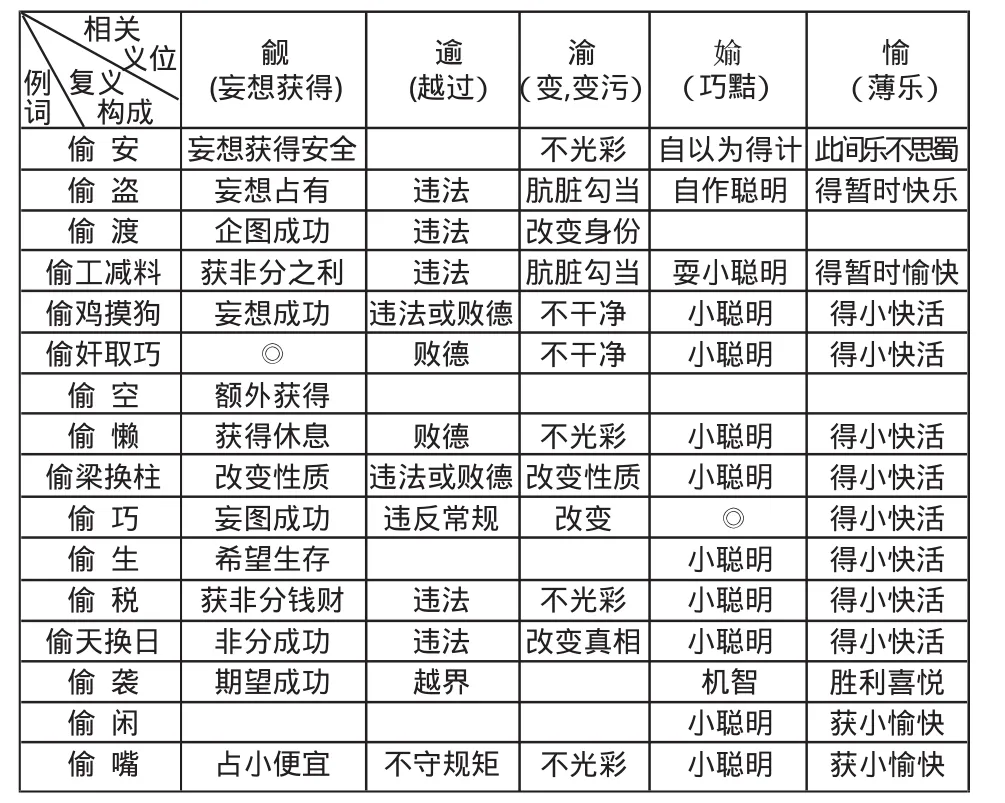

两相对照,“偷情”之“偷”既标定为动词,它用的必是义项①,那么“偷情”的释义就应是“私下里拿走了别人的”感情。词典编者可能觉得这种措辞别扭,于是使用了限定语“暗中”如何如何,可这就相当于动用义项③那个“瞒着人”了。我们从释义中这一参差即可看出:“偷情”之“偷”已经串通了《现汉》中的两个义项。其实尚不止此。我们再体味下去——指陈其行为之“不正当”,难道不是一种“苟且敷衍,只顾眼前”,不计长远吗?尚不止此——。由于文化在历史长河中常是一种无意识传承的暗流,处在“偷情”这一微观语境中之“偷”,还可以离析出由“俞”转注的古代同族词的DNA,如:①“觎”,《说文》:“欲也”,《正韵》:“觊觎,欲得也”——“偷情”不是对男女之情的一种非分之想吗?②“逾( )”,《说文》:“越进也”,《玉篇》:“越也”——“偷情”不是越过了道德界限的过分行为吗?③“渝”,《尔雅·释言》:“变也”,《说文》:“变污也”——“偷情”在众人眼中难道不是一种变态吗?难道干净吗?④“媮”,《说文》:“巧 黠也。”——“偷情”不是一种小聪明吗?⑤“愉”,《说文》:“薄乐也“(本段注)——“偷情”不又是一种低俗、浅薄的快乐吗?可以这样讲,无须多高学识,只要是一个精神正常使用现代汉语的成年人,当“偷情”一词进入他的意识,以“偷窃”或“瞒着人”为义核或基义,上述所举诸义,则或浓或淡、或多或少、或远或近、或隐或显,都会一起浮现出来。

继此以进,笔者取《现汉》“偷”字条下所列16个常见词语列成一表,与《现汉》中“偷”字四个义项和前举古汉语中“俞”字词族中的几个转注字相互映射,可以见出不独“偷情”,其它“偷”字在进入义位组合时,语境激发的因应同样会召来许多相关义吸附周围,构成各不相同的复义团。

表1

表2

这里笔者要特别申明的是:词义学认为词义的义位是由义素建构而成的,即使再单纯的义位也会拥有两个以上的义素作为规定条件。但是义素既无完满的意义,因之也就不能被以语音,是有义无音、有所指而无能指的[5]20-21。但在复义这里,被义核或基义所吸附的,如表所示,原都是完满的义位乃至音、形、义兼备的词,只是在合成复义的瞬间仿佛一时丧失了独立性,起了类似义素的作用。赵毅衡先生解说复义曾列公式,比如多义词X有义项A、B、C;按通常语言学理论,语境中之X则应当或为A,或为B,或为C;而复义他认为应当是A+B+C。我喻之以音乐,认为复义的音乐公式不会是单声部的1-3-5-,而应当是多声部的,即一种和声。

这种语境中的复义态,在上古文献中并不罕见,可是历代训诂学者,好像是为了明晰、简括,在训释时只保留了义核、基义而省去了吸附在它周围的其它相关义,这种类似技术统计中舍弃“误差”的处理办法,施之于语言学,等于“杀死”了鲜活的从而也是唯一真实的语境义,就给后人的理解造成了语义距离。

我们且举《论语·学而》第一章之第一语段“子曰:学而时习之,不亦说乎”之“说”。

杨伯峻《论语译注》:“音读和意义跟‘悦’字相同,高兴、愉快的意思。”当代诸家无异说。可是王船山的解释却是:“说有失(shuo)、弋雪(yue)二切,义皆通用。说怿之说,可以失热切读之;言说之说,亦可音阅,更无分别。说本训释也,从言从兑;兑,言之和也,和言以解释之也。和言以解释事理,则心为之欣怿;心意和怿,则所言必畅——二义辗转相因,故二音可以互用。”(《说文广义》)段玉裁亦持此论,《说文解字注》“说”字条下注“:说释即悦怿。说、悦、释、怿皆古今字。许书无悦怿二字也。说释者开解之意,故为喜悦。”清人黄式三《论语后案》申段说“:说者解释而喜也。经中‘子说’‘、子路不说’‘、难说’‘、易说’皆同。”(参赵纪彬《论语新探:说知探元》)

说释主理性思辨,悦怿是感情抒发,在“不亦说乎”这里兼而有之,这一复义词用今语勉强对译可以是“理达而情通”,但做为译文并不安顺。旧时《论语》的民间普及本《论语最豁集》分两句表出:“平日不知不能的忽然知能了(说释义),心里岂不欣喜而悦乎(悦怿义)”,说明这位村夫子倒真地读懂了。

像这种义兼情理的复义,第三语段“人不知,而不愠,不亦君子乎”之“知”也是。“知”具理智之知晓义,复具感情之亲知义。《管锥编》“毛诗正义”部分第46节“隰有苌楚”节,钱先生就曾指出:“‘知’,知虑也,而亦兼情欲言之。”[3]128在“人不知,而不愠”这里,“不知”不仅是说人们不理解,同时说人们不亲近,所以才有“不愠”亦即不烦恼这样的感情词与之相应。《论语》中“不患人之不己知,患不知人”,“知我者其天乎”等“知”也都具这种复义。最为明显的还有《孟子·万章》下篇:“以友天下之善士为未足,又尚论古之人。颂其诗,读其书,不知其人可乎?是以论其世也,是尚友也。”孟子说光诵读古人之诗,研习古人之书是不够的,还要“知”其人;而要“知”其人,就要了解他的身世和背景,这实质就是与历史上的人物交朋友。文意十分清楚,这里的“知”兼了解和亲近二义:“论世”是了解其人,“尚友”则是亲近其人。

上古文献词语这种复义态,常启后代学术之争,同盲人说象一样,学者们各执某一单义自以为正解,而排斥他人所持它义。实则把这些歧见合而观之,反倒容易是古语的真实面貌。

袭用训诂学术语,这种复义态也可称作多义的“同时合训”。不过这种“同时”又不同于前述逻辑的统而观之、全面理解。就像近年认知语言学描述概念整合那样,复义的生成,同样隐藏在认知意识无法达到的层面之下,运行在速度极快而无法捕捉的瞬间,完全是非理性、前逻辑性质,虽然它的生理机制我们尚难以完全知晓,从而心理模型无法形成,但它的发生确在众人的日常经验之中,这种瞬间心理流程任人都感觉得到,不过由文化、阅历等诸多社会历史条件不同,在每个人那里会有很大差异。

三、“混沌义”的分化

系统论的代表性人物,奥地利名学者L·贝塔兰菲曾概括描述作为进化普遍形态的分化,他说:“分化是从比较一般的、同质的条件变换成比较特别的、异质的条件。”又说“分化原理在生物学、神经系统的进化与发展,行为、心理学和文化中普遍存在。我们同意维纳(本文作者按:即协同论的代表性学者)的见解,精神功能一般是从调和合并的状态(此时知觉、动机、感觉、意象、符号、概念等等是一个不定形的统一体)向使这些功能有更清楚的状态发展……在动物和相当多的人类行动中,存在一个知觉——情绪——动机的统一体;没有情绪的、动机的含义的单纯靠察觉的物体是成熟的文明人后来才得到的成就。语言的起源还不清楚;但就我们所知,‘全语词的’(维纳引洪堡德)语言和思想——即具有广泛联想气味的发声与思想——先于意思和清晰的语言的分离。”[5]179

由此可以推断,后代多义词的诸义项乃是分化的结果,当初它们必然以一种“混沌义”的形态存在过,这种混沌义应当是笼统的、全相的、浑圆整体的,甚而是“自身和环境无差别的绝对物”。

我们且以“烂漫”这个应当是相当古老的叠韵联绵词为例,借用福柯的术语,来一回知识考古。

“烂漫”在上古文献中,最早出现在《诗·唐风·葛生》中,“葛生蒙楚 /棘,蔹蔓于野 /域”,“蔹蔓”应是“烂漫”早期词形之一。但学者多认“蔹”为白蔹,是与葛类似的另一种蔓生植物。我以为不对。因为这是一首抒写失去丈夫的女人痛苦心情的诗;葛比喻女人,楚、棘两种有刺灌木比喻遭逢苦境,在诗歌史上是通例,但却没有一例引不习见的中药白蔹入诗。所以闻一多先生说“蔹蔓犹蔓延也”[6]518,把它看成一个形容词性很强的动词。《葛生》这两句的大意是:葛的生性(结构、生态)让它覆盖在有刺的树上,又“蔹蔓”(烂漫)到草地。那么这个形容、指称藤本植物葛扒在草地上的动词应当如何解说呢?当年王国维先生在考察“权舆”一词古义时讲了一句十分切要的话,说:“欲得其本义,非综合其后起诸义不可”(《尔雅草木虫鱼鸟兽释例自序》),启导我们去检阅“烂漫”的后起诸义——修订本《辞源》给出四个义项:①焕发,分布;②散乱,消散;③放浪,淫泆;④睡貌。(与“烂漫”并出尚有异形词“烂曼”,释为“分散貌”。)据西哲关于分化的观点和王国维先生意见,“烂漫”的古义应是其后起诸义的辩证综合,那么由《辞源》给出的自秦汉至唐的几个义项我们不难回溯出,当初“蔹蔓”即烂漫一词,正是描述葛处于草地上的那种蓬蓬勃勃地、散乱地、随分地、像人睡眠一样地这些状貌的含混形容,是一种混沌未分的复义态。所以,学者们总结词义变化给出几种方式,如扩大、缩小、变异等等,而我以为由混沌义向单义的“分化”应当是个最为原始也是至为重要的方式和形态。

像这样在一个语义单位中有两个(乃至以上)义位纠缠一起划分不开的“混沌”状态,在现代汉语中也仍有残存。如《现汉》中的“爆1”,其义项①“突然而猛烈”就是这种情况,“突然”表时间,“猛烈”表程度,义类本不相属,完全可以划成独立的两个义位。但《现汉》列举之常见词:~病、~跌、~动、~发、~风、~富、~雷、~雨、~涨、~死等等,“突然”而“猛烈”两义确不可分。可是如果我们把思索略向历时维度一转,即刻就会明白,进入现代汉语的“暴”的这一语义原来是一种古义。当初之暴皆承风雨为言。《诗·邶风·终风》毛传:“暴,疾也”,迅起之风岂不猛烈?两义当时就胶着一起,相沿至今仍未分开。

词的复义现象被学界惯称为语言的诗性特征,意谓只有在比喻、借代、谐音、双关、含蓄、反讽等等诗艺中才会存在,才会被承认。但随着隐喻之被认知心理学和语言学深入研究,最后人类语言符号本身就被看成一大隐喻系统,遑论词义!今日所谓修辞者,在先原是普普通通的语言表达形式,它同词义学的分张乃是后来的事情,也在西贤所论分化之列。

[1]石安石.语义论[M].北京:商务印书馆,1993.

[2]赵毅衡.重访新批评[M].天津:百花文艺出版社,2009.

[3]钱钟书.管锥编(一)[M].北京:中华书局,1979.

[4]赵益.古典文献研究[J].南京:凤凰出版社,2009.

[5]张志毅,张庆云.词汇语义学[M].北京:商务印书馆,2012.

[6]L·贝塔兰菲.一般系统论[M].北京:社会科学文献出版社,1987.

[7]闻一多全集(4)[M].武汉:湖北人民出版社,1993.

【责任编辑 杨抱朴】