中美新型大国关系:全球体系与力量转换理论的探究

2014-05-11萨姆苏尔

于 镭 萨姆苏尔·康

中美新型大国关系:全球体系与力量转换理论的探究

于 镭 萨姆苏尔·康

作为新兴的全球性经济和地缘政治大国,中国对于一些大国而言,不论是在全球体系上,还是在次全球体系 (区域)上都是一个政策性的困难抉择。对于如何构建与这些在中国外交总架构中居于 “关键”地位的全球性大国的关系,中国新一代政治领导人提出了无论是在国际关系理论上,还是在近现代国际关系实践上都具有创新内容的 “新型大国关系”的构想。这一构想在很大程度上是邓小平关于 “和平与发展是世界两大主题”论断的逻辑性结果,也是在中国经济和地缘政治实力日益增长的情况下作出的蕴含着中国古代哲学 “和而不同”和战略智慧的 “不战而屈人之兵”的理性选择。这一构想有助于中国坚定和平发展的崛起新路径,同时也为其他新兴大国共同参与全球体系重塑和世界新秩序的构建打开了便捷之门。新型大国关系的构建有可能使美国在中国经济外交与外交攻势的双重作用下,接受中国的 “和平崛起”的理念,弱化视中国为安全与战略 “威胁”的观念,从而有利于世界力量的和平转移与全球体系的和平转型。在此层面上,新型大国关系的构想无疑有助于打破人类几千年历史上大国崛起与战争形影相随的宿命,对推动全球力量的和平转移有着深远的意义。

新型大国关系;全球体系;力量转换;和平发展;地缘政治新战略;经济外交

一、导引

中国新任领导人习近平在2012年2月以国家副主席身份访问美国时提出构建着重针对中美这一对新兴超级大国与守成超级大国关系的新型大国关系的构想。这一建议自此成为重塑中美这两个最重要的全球性大国关系和冷战后美国主导的全球单极体系的战略性议题。中国新一任领导人关于新型大国关系的构想不论是在外交战略思想的层面上,还是在近现代全球国际关系理论领域都具有创新意义。这一构想不仅较以往更加清晰地描绘出中国对于冷战后全球体系和政治、经济秩序的愿景从“公正、合理”到 “和谐”,再到 “共同发展”的越来越具体的路线图,而且向外部世界透露了中国执意开拓不同于昔日强国崛起的新路径。新型大国关系构想的提出,也为其他新兴大国共同参与全球体系重塑和世界新秩序的构建打开了大门,提供了理论依据和实践先例。①Chen Yuming,“China-Australia relations have grown robustly”,Australian Financial Review,20 December,2012,http://www.afr.com/p/china_australia_relations_have_grown_Qp3X6LL3MTNz ByP8AFZg3O(16 June2013).更重要的是,新型大国关系的构想或许有助于打破过去五百年来大国崛起与战争形影相随的宿命,开启大国兴衰理性与和平交替的大门。

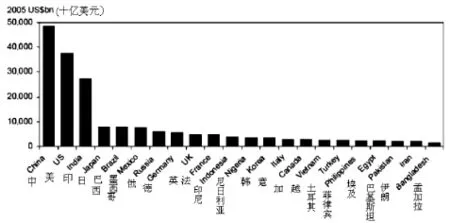

新型大国关系的构想在很大程度上是邓小平关于 “和平与发展是世界两大主题”论断的逻辑性结果,也是在中国经济和地缘政治实力日益增长的情况下作出的蕴含着中国古代哲学 “和而不同”和战略智慧的 “不战而屈人之兵”的理性选择。自邓小平发动人类历史上规模最为宏大的自由经济改革以来,以实现富强为主的“中国梦”就取代了毛泽东的世界革命理论。邓小平的一些经典教导,如 “发展是硬道理”,一直为中国领导人所奉行,并成为国家战略的重要组成部分。中国领导层心无旁鹜地推动经济和社会发展是西方一波又一波的中国 “崩溃论”和 “停滞论”屡屡难以应验的重要原因,值得西方政治和社会精英的关注与研究。国际政界和学术界现在已经比较普遍地接受了这样一个预测,即在下一个10年内,中国极有可能成为世界上最大的经济体②Greg Sheridan.“A battle of words”,The Australians,2 May 2009,http://www.theaustralian.com.au/opinion/a-battle-of-words/story-e6frg6zo-1225706180639(16 June 2013).(见图1)。正是基于这样的重要判断,国际社会对于 “中国崛起”这样一事关全球体系和秩序重塑的重大事件给予了前所未有的重视,不论是 “中国威胁论”,亦或 “中国机遇论”实质上都是这种高度重视的具体反映之一。

图1 :2050年世界前22大经济体资料来源:O’neil et al 2005,‘How solid are the BRICs’,Goldman Saches Global Economics Paper,No.134,p.8.

中国为什么要在全球力量体系濒临转换的重要节点提出构建新型大国关系这样一个重要而严肃的议题呢?新型大国关系的构建会给中国带来怎样的经济和地缘政治结果,又会如何影响中美关系的轨迹?这些都是本文希望厘清的重要问题。本文认为新型大国关系的构想反映了中国希望与包括美国在内的所有大国良性互动的意愿,并且折射出中国正在以经济外交和外交 “攻势”相结合的地缘政治新战略来经营大国关系。这种新的地缘政治战略最早由温家宝总理在2004年的 《政府工作报告》中提出,揭示了中国考查国际关系的新视角,即 “大国是关键,周边是首要,发展中国家是基础,多边关系是重要舞台”。③Shamsul Khan and Yu,Lei.(2013).“Evolving China-ASEAN relations and CAFTA:Chinese perspectives on China’s initiatives in relation to ASEAN plus 1”, European Journal of East Asia Studies,Vol.12,No.1,p.81.中国的地缘政治新战略卓有成效地使包括美国在内的近乎所有的全球性和区域性大国至少在表面上采取接触与合作,而不是遏制与对抗的政策性选择,从而使中国这个在现时的全球体系内唯一具备挑战美国主导地位潜力的新兴大国的生存与发展环境明显优于具有同样潜力的前苏联。从这个意义上看,中国的地缘政治新战略的确具有经济和地缘政治的双重成效。

中国地缘政治新战略的经济目标就是通过与包括美国在内的大国深化关系,密切合作,增强经济的相互依存,从而有效地保障中国的海外市场,投资来源和海上运输线的安全与稳定。这对于确保中国经济长期可持续发展,促进中共领导的政治体系的稳定,实现民族复兴的 “中国梦”有着重大作用。中国新战略的地缘政治目标则是通过中国与其他大国间经济的相互依存与共同发展向世界表明中国将继续奉行和平发展的大国崛起的新路径,中国对现时全球体系的战略目标不是革命性的颠覆,而是包容发达国家利益的改良。因此,中国的发展对于现时全球体系中的大国不是根本性的威胁,而是能够为他们带来分享中国发展红利的机遇。这是因为随着中国内需市场的成熟和中产阶层的扩大,包括美国在内的大国将会越来越多地分享中国的发展红利。在此背景下, “中国威胁论”和任何包围与遏制中国的企图也会逐渐失去吸引力。

鉴于新型大国关系的构建对于整个全球体系和中国的经济与地缘政治有着重大而深远的影响,本文着重在西方国际关系理论关于全球体系和全球力量转换的概念性框架和中国全球外交战略演变的历史性框架里厘清新型大国关系构想背后的经济与地缘政治动因,及其对中美两国关系未来演变趋势的意义。

二、全球体系和力量转换的理论分析

西方主流国际政治和国际关系理论认为任何一国在全球体系里的地缘政治作用既非全球事务参与者随意行为的结果,亦非全球力量架构互动的偶然巧合,而是一国 “硬实力”和 “软实力”的功能性结果。④Shamsul Khan. (2012). “Middle powers and the dynamics of power shift”,Harvard Asian Quarterly,Vol.XIV,No.3,p.52.“硬实力”通常是指一国的经济实力,或军事实力,也可以是两者的叠加。 “软实力”则是指一国推动本国文化和教育走向全球,并参与国际文化和教育交流与合作的能力。一些西方学者认为,当今的全球体系架构既是各国 “硬、软”实力的产物,同时又反映了各国在全球力量等级体系里的 “硬”实力和 “软”实力,而各国的 “硬、软”实力也决定了他们在全球体系和地区次体系中的地位。⑤同上。这些学者根据各国的 “硬、软”实力,大体上将世界各国划分为三大类:超级大国 (全球体系的主导国家),中等强国 (全球体系,或地区次体系中的重要国家)和底层国家 (全球体系和地区次体系里的弱国)(见图2)。

图2 :层级国家地位与关系示意图

在全球体系里占据主导地位的国家通常既需要拥有包括经济和军事实力在内的“硬实力”,也需要具有全球影响的 “文化”软实力。在近现代史上,处于全盛时期的英帝国曾构建过以其经济和军事霸权为主导的全球体系 (Pax Britannica);而现存的全球唯一超级大国——美国,在二战后的两极体系和冷战后的单极体系里都曾以近乎相同的方式构筑起以美国霸权为主导的世界体系 (Pax Americana)。纵观英、美这两个在近现代史上成功构建起以自己霸权为主导的世界体系的全球性强国的特质可以发现,这两个国家的共同点是都曾既具有强大的经济和军事的 “硬实力”,又具有无远弗届的文化 “软实力”。例如,在英帝国如日中天时, “日不落”帝国的辉煌即建立在举世无双的 “世界工场”, “无敌舰队”和 “世界语”——英语,等 “硬、软”实力之上。而美国自二战后建立的全球霸权体系,也同样是依靠自身无可匹敌的经济、军事和文化实力。

相对于中等强国和底层国家而言,超级大国具有将自己的意志和对全球、区域事务的决策强加于中等强国和底层国家的能力;中等强国和底层国家则由于自身的经济、军事和地缘政治实力等因素而不具备逆向作用的能力。因此,从国际关系的互动架构来看,超级大国在现存的全球体系中相对处于 “主导”地位,而中等强国和底层国家则通常处于 “从属”地位。⑥Baldev R.Nayar.(1979).“A world role:The dialectics of purpose and power”in India:A Rising Middle Power,ed.Boulder Mellor:Lynne Rienner,pp.117-145.中等强国在现存的全球体系里的地位具有明显的两重性:相对于超级大国而言,他们通常居于 “从属”地位;但对于底层国家,甚至是二流中等强国 (tier-two middle powers)而言,他们通常又具有 “主导”地位。在全球体系里具有 “主导”地位的超级大国毫无疑问具有全球影响,而中等强国作为相对独立的区域次体系的力量中心,在某一定区域内如果不是具有 “主导”地位,也是具有非常重要的地位。相较于超级大国和中等强国, “底层国家”在现存的全球体系中处于 “从属”地位,并且通常位于全球和区域事务决策机制的末端。因此从全球体系的决策架构来看, “底层国家”通常仅具有有限的外交政策主权。面对超级大国和众多的中等强国, “底层国家”的外交折冲空间总的来说非常有限。在许多国际事务,特别是全球事务上, “底层”国家常常被排除在决策机制之外。因此,底层国家通常只能通过自身的政策调整,来适应 “主导”国家作出的事关全球,或区域事务的决策。

中等强国在现存的全球体系里居于拥有 “主导”地位的超级大国和处于 “从属”地位的 “底层”国家之间,中等强国的重要目标之一就是维护现有全球体系和等级架构的现状。与此同时,中等强国还面临着另一个重要任务,就是如何将维护国际体系现状的目标与维护自身在现有的国际体系中的中等强国地位的战略目标相统一。为了实现这两个目标的融合,中等强国通常会采取两种策略,一是与现有的国际体系里的超级大国结盟,从而享受与之俱来的国际 “声望”的提升和中等强国地位的巩固。在霍华德担任首相期间,澳大利亚就是这样做的。⑦William T.Tow.(2004).“Deputy Sheriff or independent Ally?Evolving Australian-American ties in ambiguous world order”,Pacific Review,Vol.17,No.2,pp.271-290.霍华德首相当时曾竭力强化澳大利亚与美国的军事同盟,争当维护美国在亚太地区利益的 “副警长”。当然,面对超级大国在国际体系中的主导地位和众多的中等强国的激烈竞争,与超级大国结盟的战略不仅仅是因为它能够给相关国家带来国际声誉和国际地位的提升,更重要的是,这是一个极为务实的国家战略,能够有效地保证一国的生存与安全。

中等强国为了实现这两个重大目标的融合能够采取的另一个策略就是积极参与国际事务,成为现有国际体系的重要参与者和 “利益攸关方”,欧盟就是采用这一策略的成功范例。在现存国际体系内,欧盟积极构建、参与并影响国际各机构和政府间组织的活动,努力扩大与各国的经贸往来和合作,从而在经济和投资领域与众多国家和地区形成了紧密的相互依存。与此同时,欧盟还特别重视构建国际各个领域的合作机制,并通过这些机制强化与各国在外交、安全和防务领域的合作,从而增强自身在全球体系里的地位。

中等强国在国际体系中总是不乏向上攀登的动力。这种动力通常来源于一国在“硬实力”方面的增强,例如一国在经济或军事领域力量的大幅提升,也有可能来源于一国 “软实力”的增强。在某个特定时期,如果全球体系中的超级大国的 “硬实力”下降,从而造成全球力量体系的失衡,那么中等强国,或是区域强国,就有可能跃跃欲试,成为现存国际体系的 “修正者”,借机在全球体系中提升自身的地位。这种地位的 “修正”并非使中等强国上升至全球的 “霸权地位”,或 “主导地位”,而更有可能是升至全球体系的 “重要地位”。因此,中等强国在提升自身在全球体系中的地位时,并非必须拥有军事霸权,而只需具有经济的主导地位,或具有领先他国的生产和科技优势。⑧Chase-Dunn,Christopher Chase-Dunn and Peter Grimes.(1995).“World-systems analysis,”Annual Review of Sociology,No.21,pp.387-417;Rober Gilpin.(1981).War and Change in World Politics,Cambridge:Cambridge University Press,pp.13-15;Immanuel Wallerstein.(1991).“The three instances of hegemony in the history of the capitalist world-economy,” in The Theoretical Evolution of International Political Economy:A Reader,ed.Crane and Amawi,2nd Ed.New York:Oxford University Press,pp.242-245.换句话说,这种在全球体系中的 “重要地位”可以通过确保地区经济稳定,或是向本地区,以及周边国家提供经济和贸易利益来获得。

获得在全球体系中的 “重要地位”能够给具有全球体系 “修正”力量的中等强国带来重大利益。这主要表现在这种 “修正”能够增强中等强国在全球力量再平衡过渡期与他国 “讨价还价”的能力。另外,这种 “修正”还能够提升具有全球体系“修正”力量的中等强国相对于其他中等强国,以及 “底层国家”的国际声望。但是具有 “修正”全球体系力量的中等强国能否在全球体系内成功地建立起自己的 “主导”地位,甚至是 “霸权”,将会导致全球体系力量的重大转移。这种全球体系的力量转移还取决于现存的全球体系 “软、硬”力量重新构建的范围与特质,以及超级大国、具有 “修正”力量的新兴中等强国和其他中等强国就重构全球体系的谈判的成功与否。这些与全球现有力量再平衡和全球体系重构再谈判相关联的因素极有可能决定着全球力量转移的范围和本质。这些因素还有可能决定着具有 “修正”全球体系力量的中等强国可能采取的 “修正”全球体系的战略与行动方针,以及他们可能对超级大国奉行的策略。同样,这些因素也极有可能决定着超级大国对具有 “修正”力量的新兴中等强国可能采取的回应措施与策略。

三、中国崛起与全球体系的嬗变

上述关于全球力量划分和力量转移的概念性论述有助于我们在理论的架构下分析中国从中等强国向具有 “修正”全球体系的新兴强国转变的过程。这些论述也有助于我们批判性分析中国的崛起,帮助我们更准确地预测中国未来的发展和全球体系的嬗变轨迹。二战后,中国开始了漫长的构建中等强国地位的历史进程。尽管战后中国成为联合国安理会五个常任理事国之一,但相较于英、法等世界中等强国,甚至是战败的德、日而言,中国仍然是积贫积弱。由于在1949年后相当长的一段时期里,中国在经济和地缘政治上受到以美国为首的西方国家的孤立,中国不得不采取了 “一边倒”的外交策略,⑨Zhou Enlai.(1991).Selected Diplomatic Writings of Zhou Enlai,Beijing:People’s Press,p.3.通过与苏联这个超级大国的结盟以休养生息,图存图强,并开始在二战后的两极体系里构建自己的中等强国地位。

但是,中国近代百年屈辱史使新中国即便是将国家意志和利益服从于像苏联这样在意识形态上相同的超级大国也相当不易,因此中国的 “一边倒”政策并没有持续很长时间。随着苏联加强对东方集团的控制,中苏关系开始交恶。中国遂被排除在战后世界两极体系之外,这也迫使中国不得不通过支持全球体系中的 “中间地带”国家,以建立事实上的中等强国的地位。 “中间地带”主要由二战后,特别是在后殖民时代兴起的第三世界国家组成,它们是全球力量体系中新兴的力量结构。由于中国大力支持 “中间地带”国家在战后全球体系的地缘政治和经济诉求,中国也因此得到了 “中间地带”国家的政治支持。中国的这项外交策略以后进而发展为灵活的 “和而不同”的外交战略,⑩JohnGittings.(1974).TheWorldandChina,1922-1972,London:EyreMethuenLimited,p.38.即利用二战后全球体系中的尖锐矛盾和利益冲突,结合自身地缘战略的需要,在全球构建旨在反对霸权主义的国际联合战线。例如,中国曾在二战后联合苏联反对美国的霸权主义;上世纪70年代,中国又联合美国反对苏联的霸权主义;在后冷战时代,中国则联合俄罗斯和印度反对美国的单边主义和霸权主义。中国这种分分合合的地缘战略策略对构建和巩固中国在全球体系中的新兴中等强国地位发挥了作用。

在后冷战时代,中国努力成为在全球体系中具有重要地缘政治影响的世界强国。中国对冷战后的美国单极体系持积极的 “修正”的态度,大力推进国际关系的 “多极化”和 “民主化”。中国学者认为这主要是为了消除美国的 “单极主义”和 “霸权主义”给国际社会带来的危害。11Ho Chung Jae.(2011).“Decoding the evolutionary path of Chinese foreign policy,1949-2009:Assessments and inferences,”East Asia,No.28,p.178.通过倡导国际关系的 “多极化”和 “民主化”,中国向国际社会传递了一个明确信息,即作为新兴的全球性大国,中国愿意成为全球体系中的 “一极”,并承担相应的义务。

作为 “修正”美国单极霸权体系战略的一部分,中国自上个世纪90年代后期即开始大力增强与自身经济发展相匹配的军事 “硬”实力。经过连续30多年的高速发展,中国的经济、科技和军事 “硬”实力得到了实质性提升,填补了由于苏联垮台所造成的全球力量真空,并朝着成为邓小平所预见的 “多极化世界”中的重要一极迈进。为了实现这一目标,中国采取了法国和英国在20世纪初,美国在二战后的类似方法,用金融和贸易作为外交手段来增强自身在全球体系和次全球体系中的地位。此外,中国还采取如昔日全球大国英国和现时唯一的超级大国美国相同的方式,将经济实力、军事实力和文化实力相结合来改变全球体系的现状。自二战以来,美国正是凭借自身在全球体系里的经济主导和军事霸权地位在全球范围内构建了许多政府间机构和非政府间组织,塑造了强大的 “软力量”,并为自身的经济和地缘政治利益服务。

在21世纪第一个10年结束之际,国际政治和国际关系学者越来越倾向于认同中国的 “软、硬实力”正在一个日益转向 “亚洲世纪”的新世界里崛起。据前世行总裁詹姆士·沃尔芬森 (James Wolfensohn)预计,当今的世界经济和地缘政治板块正在发生剧烈变化,包括中国和印度在内的亚洲经济总量在2050年将占世界总产值的60%。12Michael Stutchbury,“Prepare for Asian Era:Wolfensohn Tells Mates”,The Australian,29 October 2010. http://www.theaustralian.com.au/news/nation/prepare-for-asian-era-wolfensohntellsmates/story-e6frg6nf-1225944900546(March 26 2013).这一历史性转变的发韧恰逢世界唯一的超级大国美国竭力试图从阿富汗和伊拉克抽身。除了陷入帝国过度扩张的战争泥潭外,今日的美国还面临着金融危机、经济困难和科技泡沫等风险。正是在美国地缘经济和地缘政治力量在全球体系和区域体系不断下降的背景下,世界各国,特别是亚太地区的国际关系学者才对中国的经济崛起、军事现代化的加速和中国不断上升的经济和地缘政治影响力给予了前所未有的关注。

相当多的国际经济学家指出,不论是依据何标准,中国经济成长的足迹都令人印象深刻。自邓小平于1978年发动以实现现代化为目标的 “第二次革命”以来,中国的国内生产总值就以年均10%的速度持续增长,并且每隔10年,中国的人均国民收入就会翻一番。中国的这两项成就在自英国工业革命以来的世界现代史上可能比任何国家所取得的成就都更加炫目。伴随着经济腾飞,中国一跃成为世界上最大的工业制造国和最大的专利申请国。国际经济学界普遍预测,如果中美两国的增长趋势得以保持,中国有望在下一个10年里超越美国,重新夺回失去近两个世纪的世界第一经济大国的地位。

在全球贸易领域,中国作为世界主要贸易大国的地位也在日益巩固。据美国《华盛顿时报》报道,2006年美国还是世界上127个国家和地区的第一大贸易伙伴,而中国则为70个国家和地区的第一大贸易伙伴。到了2011年,中国跃升为124个国家和地区的第一大贸易伙伴,而美国则降为76个国家和地区的第一大贸易伙伴。13WashingtonPost,‘APIMPACT:ChinapassesUSastoptradepartnerformuchofworld,changing lives globally’, 18 December 2012, http://www.washingtonpost.com/business/ap-impact-chinapasses-us-as-top-trade-partner-for-much-of-world-changing-lives-globally/2012/12/18/6bdd30a8-4901-11e2-8af9-9b50cb4605a7_story.html.(16 June 2013).中国国际贸易地位的增强给中国提供了巨大的经济影响力,使它能够更加活跃地与世界各国在 “复合依存”的架构内强化国家间互动;同时也有利于世界各国,特别是与中国不存在根本利益冲突的广大发展中国家与中国进行利益置换,实现各自的利益最大化。在金融领域,作为世界上最主要的储备货币,美元在世界经济中一直享有独特的地位。但是,时至今日,美国政府目前正越来越多地依赖财政债券度日,而这些债券又恰是依靠中国的美元资产支撑,为美国预算赤字提供资金,并保持美国的低利率,从而使美国选民免受巨额赤字之苦。但是,这种过度依赖中国美元资产的现象又进一步促使美国的经济影响力不断下降。

与英、法在19世纪和美国在20世纪采用的策略相似,中国正在大力推行以“合作、共赢和共同发展”为宗旨的经济外交,以便在经济上达到促进贸易增长,吸引外资,推动人民币的国际化,从而实现全面提升中国的综合国力的战略目标。在地缘政治上,中国以经济外交为主的外交新战略旨在实现当中国凭借其新增的经济和军事实力,以及文化影响力,全面提升中国在全球体系中的地位时,中国的崛起不要被其他国家视为威胁。或许这就是为什么中国在快速崛起的同时,努力改善与发展中国家,特别是与周边邻国关系的重要原因之一。

以东盟为例,自2010年中国与东盟全面实施自贸区协议以来,双边贸易快速增长,在两年不到的时间里,即超过了中日贸易额。中国与东盟的经济融合还将因联结中国与东盟各国首都的高速铁路的建成和人民币日渐成为区域贸易结算和投资的媒介而进一步加速。随着时间的推移,自贸区对东盟的长远益处将日益明显,这将促使东南亚邻国进一步转变对中国的观感。一些国际政治学家和国际关系学者指出,东南亚各国对华观念的转变将会使各国不再以中国的硬实力,而代之以中国的 “意愿”来评判中国。14Shamsul Khan and Yu,Lei.(2013).“Evolving China-ASEAN relations and CAFTA:Chinese perspectives on China’s initiatives in relation to ASEAN plus 1”,European Journal of East Asia Studies,Vol.12,No.1,p.81.这将使美国,这个全球唯一的中国竞争者,愈发难以怂恿东盟各国卷入任何 “遏制”中国的图谋。

不仅发展中国家有可能转变对中国的观念,发达国家,包括美国的一些 “铁杆”盟友,例如澳大利亚,也面临着同样的转变 “观念”的可能。这就是为什么越来越多的澳政策决策者和国际关系学者认为与中国有深度经济依存的澳大利亚可能很难在未来发生的中美冲突中坚定地站在美国一边。实际上不仅是澳官员和学者有这种认识,相当多的美国高官也同样意识到了这种危机。美国前助理防长理查德·阿米塔吉 (Richard Armitage)曾 “礼貌”,但 “严厉”地警告澳政府说,如果澳政府在未来可能发生的中美冲突中不能坚定地站在美国一边,那就意味着美澳同盟的终结。15Michael Wesley.(2007).“Australia-China”,Australia As an Asia-Pacific Regional Power:Friendships in Flux?edited by Brendan Taylor,Abingdon:Routledge,p.78.

中国提升在全球体系地位的努力并不仅仅局限于增强自身的经济和军事等 “硬”实力,中国也同样系统地提升了自己在文化、教育和体育等领域的 “软”实力,以尽可能多得赢得朋友,化解中国威胁论的影响。通过在全球推广汉语和中国传统文化,中国正在努力增强自己作为全球性大国的文化影响力。实际上,中国早在新世纪初即已表现出对文化 “软”力量建设的重视。尽管许多西方和发展中国家的高等学府都开设了汉语言和中国文化课程,中国仍然于2004年开始在全球范围内通过孔子学院全面推广汉语教学。中国的孔子学院目前正在亦步亦趋地追赶英国文化委员会、德国歌德学院的脚步,这两家机构对于在全球推广英、德语言和文化发挥了重要作用。鉴于西方一些国家不断地 “妖魔化”中国,以孔子学院作为海外载体,推介中国文化无疑对化解 “妖魔化中国”的企图具有重要的战略意义。通过向全世界推介孔子富含哲理的教诲,展示中国五千年的文明和历史,无疑会对中国的 “软实力”的建设发挥重大作用。

从以上论述可以看出,中国正凭借快速发展的经济、军事和文化等 “硬、软”实力成长为可以与昔日的大英帝国,以及当今唯一的超级大国美国旗鼓相当的全球性大国。与英、美的策略相似,中国正将金融和贸易作为重要的外交工具用以全面提升自身的经济和全球地缘政治地位。并且与英、美一样,中国正将自身的经济和军事的 “硬”实力与文化 “软”实力紧密结合起来,作为改变现时全球体系的工具。在此意义上,中国崛起的路径其实与英、美别无二致。但是,鉴于中国奉行 “和平发展”的外交方略,倡导 “多极化”,以及在全球和地区事务中所表现出的务实和谨慎,我们似乎可以得出这样一个结论:中国的崛起路径不太可能是以往的军事扩张性的霸权主义道路,而更有可能成为温和的、 “友善霸权”的全球性大国。这或许对世界上大多数发展中国家和中等强国更为有利,因为中国的崛起极有可能让更多的储如 “金砖”五国一样的新兴国家有机会参与全球和区域共治,从而让决策更加多样化和民主化。

中国选择和平发展的道路,而不是通过军事扩张和建立全球霸权来实现崛起,这是因为中国领导人对以往大国兴起的路径非常清楚,避免重蹈前苏联的覆辙。二战后,前苏联曾长期与美国及其盟国进行代价高昂的军备竞赛。中国学者一直认为这是前苏联崩盘的重要原因之一。中国采取和平发展方略的另一个原因是中美之间缺乏战略互信。美国曾长期对中国奉行包围和遏制政策并推行 “和平演变”,因此中国一直谨慎行事,不愿给美国任何搅乱中国周边的借口。奥巴马重返亚太的战略,以及加强与中国周边国家军事关系的企图大大加深了中国的疑虑。16The Sydney Morning Herald.“Text of Obama’s speech to Parliament”.November 17,2011.http://www.smh.com.au/national/text-of-obamas-speech-to-parliament-20111117-1nkcw.html(February 22,2012).鉴于迄今为止中国在国际事务中展示出来的务实和谨慎精神,我们有理由相信中国崛起的路径不太可能是凭借军事扩张,而更有可能是以 “利益攸关方”,或用中国自己的定义 “负责任的大国”的身份来推动国际体系的变革,扩大自身的经济和地缘政治影响。

四、后冷战时代中美的利益和战略分歧与新型大国关系的构想

随着苏联的解体,两极体系的瓦解,中美之间基于共同对付前苏联在全球,特别是亚太地区的军事扩张而形成的 “蜜月期”也随之结束。中美两国的战略和利益分歧从此凸显,成为制约中美关系向更高层次发展的重要因素。冷战甫毕,中美两国即对冷战后的世界秩序和安全机制,特别是亚太地区的政治、经济秩序和安全架构产生了重大分歧;此外,美国还利用中国周边的错综复杂形势,对中国的核心利益作出重大挑战。与此同时,中国经济的快速发展和由此带来的科技和军事等硬实力的显著提升,以及美国由于 “帝国的过度扩张”而造成的经济和道义等硬、软实力的相对下降使美国高层,乃至普通民众的心态发生复杂变化,令中美关系更加敏感、微妙。

与西方一些学者所主张的美国 “单极稳定论”相反,全球形势并没有随着冷战的结束而趋于稳定,反而因为美国的单边主义和新保守主义的盛行而更加动荡。在这样一个全球性变革和力量转移时期,中国主张冷战后的世界体系应当推行多极化和国际关系民主化,构建 “公正、合理”的世界政治、经济新秩序。在世界和平与安全问题上,中国主张以互信、合作和共同安全为主体的新安全观来取代旧有的以军事集团对抗为主的冷战模式。与中国的观点相反,美国坚持推行建立在美国强大的经济和军事实力基础上的所谓的 “友善霸权”的单极体系,并继续将保持和巩固美国在全球的军事同盟作为维护美国安全和霸权的单极体系的基石,并前所未有地强化与盟国的军事关系和联合军事行动。就亚太地区而言,在许多亚洲邻国和中国学者的眼中,美国在亚太地区的军事存在和以双边军事同盟为主的 “轮辐”体系(或旧金山体系)无疑是冷战的残余,和亚太地区以和平与发展为主的大趋势格格不入。因此,在后冷战时代,美、日、澳军事同盟的加强和频频军演只能增加亚太地区的紧张局势。一些东南亚和澳学者甚至指出,美、日、澳冷战式军事同盟关系在后冷战时期的加强只能加深本地区包括中国在内的一些国家的疑虑,认为美国已经将其冷战的矛头从前苏联转向了这些国家。

新世纪之初,美国牵头召开美、日、澳三方安全会议,许多政策分析人士和国际关系学者指出这个三方安全会议显然是针对中国。因为在西方看来,小布什上台伊始即视中国为战略竞争对手。17Denis M.Tull.(2009).‘China’s engagement in Africa:scope,significane and consequences’.Journal of Modern African Studies,Vol.44,No.3,pp.459-479.这些学者认为三方会议与其说是美、日、澳三国对北朝鲜核能力的担心,不如说是对中国日益增长的国防能力的担忧,反映了 “美澳意在将两国间的双边安全会谈扩充为以美为首的多边安全框架,旨在首先并主要防范中国”。18Purnendra Jain,‘A little Nato against China’,Asian Times,18 March 2006,http://www.atimes.com/atimes/China/HC18Ad01.html(16 June 2013).相当多的学者还强调 “一些国家有选择地纠集起来将另一些国家排挤出去的做法在政治上并不明智,这是典型的冷战模式,一个合作与包容而不是排斥与遏制的多边架构显然是一个更好的选择”。19同上。美、澳、日三方安全会议因此被广泛认为加剧了本地区的 “囚徒困境式”的军事竞赛。

许多中国专家和学者也从三方会议中看到了冷战思维。他们认为三国安全会议实际上是美国及其盟国刻意构建的亚太版的北约,意在遏制中国。20WangYusheng,‘pingyazhoubeiyueyinhunbusan(CommentsonAsia’s NATO)’,11 August 2010,http://www.chinadaily.com.cn/hqpl/2010-08/11/content_11135370.htm.(16 June 2013).一些学者还认为,美国将日本和澳大利亚描述为其在西太平洋地区安全架构的南北 “双锚”极大地增加了中国对美国战略意图的疑虑,因为它令中国不能不想起美国自1949年以来长期奉行的对华封锁和包围战略。在此背景下,中国自然对美加强军事同盟的举动保持高度警惕,美国的冷战思维也因此招致了包括中国在内的许多亚洲邻国的批评。中美双方除在上述国际政治新秩序和亚太安全体系上存有巨大分歧外,美国政府还在台湾、西藏等诸多问题上挑战中国的核心利益。例如1996年,中国在台海举行军事演习,遏制台独。克林顿政府立刻派出两个航母战斗群到台海向中国施压。21David Shambaugh.(2013).Modernizing China’s Military:Progress,Problems and Prospects.University of California Press,Ewing,NJ,USA.

2012年,奥巴马公布题为 《维持美国的全球领导地位:21世纪国防的优先任务》的美军战略利益评估报告,称美国将进一步削减军费,转移在世界其他地区的军事存在至亚太地区,以推行亚太地区再平衡战略。相当多的国际问题观察家和国际关系学者都认为,美国的再平衡战略虽然一再强调是维护亚太地区的 “繁荣与稳定”,但它采取的一系列行动极有针对性,在东海、南海的行动都非常明显地针对中国,让人一看就有围堵中国的深意。

这些学者的观点并非完全空穴来风,因为不论是按照西方的主流国际关系理论,还是在某些西方政治领导人和学者的眼中,在现存的全球和次全球 (区域)体系上,中国对于一些大国,特别是美国,是一个战略性的困难抉择。一方面,随着中国经济、科技和军事力量等 “硬实力”地爆发性增长,中国在当前全球体系中的地缘经济和地缘政治权重日益上升。自2008年波及全球的经济危机发生后,世界经济的稳定与再平衡,包括美国在内的世界各国经济的繁荣与可持续发展已经深度依赖中国经济的健康发展;与此同时,世界的和平与稳定,热点问题的有效管控,全球环境与气候等诸多国际问题的治理与解决也离不开中国的参与和贡献。

另一方面,一些大国,特别是美国,对中国的快速发展,心存疑虑,担心中国经济、军事和文化等 “软、硬”实力的快速增强会根本改变和重塑全球体系。尽管中国历届领导人一再表示要走和平发展的新路径,要做国际社会中 “负责任的”大国,但是在西方世界仍有一些政治人士和学者对中国能否和平崛起怀有深深的疑问。美国著名的 “进攻现实主义”学者米尔斯海默 (Mearsheimer)等人就认为 “中国不可能和平崛起”,他们更相信在中国和平崛起的官方外交辞令的背后有着一个更大的战略,即邓小平的 “韬光养晦”战略。22John J.Mearsheimer.(2006).“China’s unpeaceful rise”.Current History.Vol.105,No.690,pp.160-162.在他们看来,这一战略旨在在全球体系和次全球体系 (区域)上全面增强中国的地缘政治地位,并为最终的体系重塑奠定基础。

正是在全球力量转换和中国崛起发展进程的重要节点,习近平提出,中美应拓展两国利益汇合点和互利合作面,努力把两国合作伙伴关系塑造成21世纪的新型大国关系。按照西方主流国际关系理论,特别是现实主义理论的阐述,历史上每当新的大国崛起时通常会伴有激烈的冲突,如战争等形式,以对抗和推翻现有大国对国际秩序的控制,获得和巩固自己的霸权地位。权力争夺,乃至发生战争几乎是国际体系发生重大变动时一条 “定律”。20世纪人类所经历的两次世界大战在不同程度上都有新兴大国与守成大国之间激烈争夺世界体系主导权的因素,给人类造成了惨重的损失。

在全球化正当其时的今天,一方面,世界各国的经济日益融合,大国间 “复合依存”不断加深。人类的和平与发展所面临的一些诸如反恐、全球气候变化和生态保护等共同挑战,都需要有各国,特别是全球性大国参与的全球共治。另一方面,大国所拥有的可以 “确保相互摧毁”的战略核能力也使大国间不能如以往一样轻启战端。在这样一个宏大的地缘政治和地缘战略背景下,不论是新兴大国,还是守成大国都需要共同创新思维,创新国际政治和国际关系的理论,探索拓展大国战略利益契合点和共同繁荣的新路径。

中美新型大国关系构建的基础应当是权力分享和平等相待,寻找能够包容两国,以及其他国家利益的全球决策新机制。二战后,美国建立了全球霸权体系。尽管西方,特别是美国学者常常给美国贴上 “友善霸权”的标签,但美国在国际社会中动辄诉诸武力却是不可否认的事实。时值美国的全球经济力量不断相对下降之际,美国也不得不与其他大国在一定程度上分享权力。七国集团、八国集团,以及现时的20国集团都是美国在全球实力不断下降期不得不与他国分享权力的实例,同时它们也在一定程度上昭示了世界正向多极化发展,以及伴随着多极化的发展,全球决策机制正在悄然改变的趋势。

由于长期的热战加冷战,中美关系较其他大国间关系更为复杂。也正因为这些复杂的历史原因,美国也较其他大国更深地介入中国的核心利益,这在一定程度上加大了两国利益对立和武力对抗的风险。在国与国关系中,角色 “越位”和 “错位”的现象屡见不鲜,以往的解决方法往往会诸诉武力。因此,在全球力量发生革命性转移之际,中美关系中的任何 “越位”方和 “错位”方都需认真审视由此带来的机会成本和风险,并在平等的基础上,以长远的战略眼光来处理两国关系。因此新型大国关系构想的另一层含义就是要厘清大国关系的特质,确立大国互动的原则与底线,明晰大国责任与义务,从根本上解决阻碍大国间关系良性互动,并涉及全球发展的深层次问题。

中美构建新型大国关系的关键是建立既包容新兴大国利益,又包容守成大国,并照顾其他各方利益的新的全球体系和机制。在世界近现代史上曾出现过两大全球体系,一是英国工业革命后建立的全球殖民体系,另一个就是二战后美国建立的全球霸权体系 (在西方冠之为 “自由体系”)。从历史的角度,用发展的眼光来审视这两种体系,不难发现后者取代前者确实是人类社会的一大进步。包括中国在内的新兴国家的崛起势必会最终塑造新的全球体系,而这一体系的进步性与正义性则为世界各国所关注。中国自新世纪以来一直倡导构建 “和谐世界”,这一战略构想的一个要义就是以和风细雨的渐进方式,而不是以暴风骤雨般的革命方式,来改良现时的全球体系,使之包容和照顾各方利益,实现世界的和谐。这一旨在推动全球国际关系民主化的构想无疑受到世界上许多国家,特别是处于现时全球体系底层的发展中国家的欢迎。但是如何包容守成国家的现实利益则需要新兴国家予以特别说明,新型大国关系的构建无疑在此方面作出了有益的尝试。

五、结语

中美新型大国关系构想的提出反映了中国在全球力量均衡和全球体系即将发生根本性变化的重要时期与包括美国在内的所有大国发展全面合作关系的愿望,同时也体现中国对美实施的将经济外交与外交攻势相结合的地缘政治新战略。与这一战略密切相关的两个内在要素清晳可见。首先,新型大国关系的构建并非是中国的随意之举,也不是大国关系发展的必然结果,而是中国精心策划的外交新战略的逻辑结果,这一战略不仅推动中国在一个崭新的,并且正在加速向 “亚洲世纪”转变的新的世界体系里的崛起,而且也将推动一个更加合理和包容的国际新秩序的建立。其次是中国的新战略表明,中国正在运用贸易和金融作为外交手段来增强自身在区域和全球地缘政治中的地位。英法在20世纪初、美国在二战后都曾运用这一策略为自身的地缘政治目标服务。

中美新型大国关系的构建不仅有利于中美两国间的战略释疑与筑信,拓展在全球层面的战略合作,维护全球在重大转型期的和平与繁荣,而且也有利于推动中美在经济、贸易和投资领域深化合作。中国除了可以收获经济利益外,还可以在亚太地区构建一个和平的地缘政治环境,为中国的 “和平崛起”服务。对美而言,与中国密切关系不仅可以获得一个重要的经济和战略合作伙伴,确保今后的持久繁荣,而且也可以在今后变化的国际体系里继续确保大国地位。这使得美有可能在中国经济外交与外交攻势的双重作用下,接受中国的 “和平崛起”的理念,不再视中国为安全与战略的 “威胁”,从而保证世界力量的和平转移与全球体系的和平转型。

[责任编辑:杨韶刚]

China-US New Type of Great Power Relationship:Theoretical Analysis of Global Systemic Transformation and Power Shifts

Yu Lei1,Shamsul Khan2

(School of International Studies,University of South Australia,Australia)

As an emerging global economic and geopolitical power,China has become a difficult policy choice for some powers at both systemic and sub-systemic levels.As a response to the question of how to create China's relationships with great powers that have been designated as“key factors”in China's foreign policy framework,the new generation of Chinese political leadership has recently made an initiative of “new type of great power relationship”,an innovative perception not only in the IR theory but also in modern diplomatic practice.This perception is,to a large extent,a logical outcome of Deng Xiaoping's strategic dictum that“Peace and Development are the two major themes of the world”.It is also a sensible policy choice based on ancient Chinese philosophy of“harmony but not sameness”and ancient Chinese strategic wisdom of“subduing the enemy without fighting”against the backdrop of China's exponential rise in economic and geopolitical strength.This perception not only demonstrates the world China's determination of sticking to the new path of peaceful rise,but opens the door for the participation of other emerging powers in re-shaping global system and building a new world order.Alongside China's economic diplomacy and diplomatic offensive,the new type of great power relationship may finally persuade the United States to accept China's peaceful rise and no longer view China as a threat,thus ensuring a peaceful shift of global power and system.In this sense,the initiative of new type of great power relationship is probably helpful in breaking the spell that rising powers always went hand-in-hand with wars and conflicts,which has been witnessed by human history,and promoting a peaceful shift of power at a systemic level.

new type of great power relationship; global system; power shift; peaceful rise;Chinese new geopolitical strategy;economic diplomacy

于镭,澳大利亚南澳大学国际研究学院博士生;萨姆苏尔·康(ShamsulKhan)博士,澳大利亚南澳大学国际研究学院研究生项目主任,博士生导师。

D80

A

1674-9065(2014)06-0003-17

2014-02-25]