浅论《论语》中关联词“虽”

2014-05-10王迪

王 迪

浅论《论语》中关联词“虽”

王 迪

(江苏师范大学,江苏徐州 221116)

《论语》中,关联词“虽”共出现31次,均表示转折关系,如果再进一步分析的话,其语法功能又大致可以分为两类:一类表示已然事实,是一种“事实—转折”的关系,相当于现代汉语中的连词“虽然”,共有22处;一类表示未然的状态,是一种“让步假设—转折”的关系,可译为“即使”,共有9处。在此基础上我们还进一步对《论语》中的“虽”的特点进行了发掘与探讨。

虽;《论语》;虽然;即使;关联词

《论语》是体现儒家思想的典型代表作,后世以《论语》作为研究对象的学者不可胜数,为《论语》作注释的书也不胜枚举。较有影响的古代注本有[魏]何晏的《论语集解》、[南宋]朱熹的《论语集注》等。《论语》现代译本也颇多,有:金良年(1995)《论语译注》,李泽厚(2004)《论语今读》,杨伯峻(2006)《论语译注》,杨伯峻、杨逢彬(2009)《论语译注》等。

在众多现代文译本中,我们发现对“虽”这个虚词的理解不尽相同,也就产生了对同一句中的同一“虽”字解释截然不同的现象。下面选取两个例子进行说明:

(1)虽蔬食菜羹,瓜祭,必齐如也。(《论语·乡党》第11章)[1](篇目后的数字表示引文属于该篇目第十章。《论语》章次依杨伯峻《论语译注》,下同此例)

金良年的《论语译注》译为“即使”,李泽厚的《论语今读》译为“虽然”,杨伯峻的《论语译注》中译为“虽然”,杨伯峻、杨逢彬的《论语译注》译为“即使”。

(2)子曰:“臧武仲以防求为后于鲁,虽曰不要君,吾不信也。”(《论语·宪问》14)[1]169

金良年的《论语译注》译为“虽然”,李泽厚的《论语今读》译为“尽管”,杨伯峻的《论语译注》中译为“纵然”,杨伯峻、杨逢彬的《论语译注》译为“虽然”。

当然例子并不止这两个,这里不一一列举。从上述例子可以看出对于《论语》中同一句同一个“虽”字,译者却译成了不同的关联词,也就是对“虽”这个关联词的含义和作用产生了不同的理解,那么必然会造成关联词所连接的分句间句法语义逻辑关系不同,从而影响了对整个句子甚至篇章的理解。所以我们认为对《论语》中的关联词“虽”作一个系统的分析研究是很有必要的。

一、《论语》中的关联词“虽”用法探析

《论语》中的“虽”字均作关联词。通过观察分析我们可以发现对“虽”的翻译可以分为两大类:一类以“虽然”意为代表,包括“虽然”,“虽”,“尽管”等。一类以“即使”意为代表,包括“即使”,“纵然”,“纵”等。问题的关键就在于“虽”是“虽然”之义还是“即使”之义。

首先,我们从现代汉语的角度来分析一下关联词“虽然”与“即使”在用法上的区别。

“虽然”和“即使”可以出现在相同的语境中,但它们所表达的语法意义和语义逻辑关系却又不尽相同。下面举例说明其区别:

(3)虽然下雨了,但是他们还是出去玩了。

(4)即使下雨,他们还是要出去玩。

(3)句是典型的转折复句,前一分句是对某种客观事实的陈述,指已经发生的事实,是对下雨这一情况的客观陈述,通常指在这一情况下一般不会发生后一分句所表达的事情,但却发生了。按常理说,下雨天他们不会出去玩,但是后一分句的结果与之相反。所以就形成了转折的语义,这个复句是“事实—转折”关系。

(4)句是让步复句,前一分句提出的是一种假设的事实,这一事实还未发生,先退一步承认这个假设的真实性。前一分句“即使下雨”表示现在没有下雨,句中姑且承认这一事实,说明在这一事实发生的情况下一般不会出现后一分句所表达的事件,但却发生了。这里同样有转折关系,形成的是“让步假设—转折”的关系。

如果我们对其进行比较就会发现两者都有让步和转折的含义,而两者的区别就在于前一分句是已然状态还是未然状态。我们可以说“虽然”表示已然的状态,是已经发生的事实,用于对事实的陈述,形成“事实—转折”关系;“即使”表示未然的状态,是未发生的事实,通过假设表达,有时会有夸张比喻的意味,如“即使天荒地老,海枯石烂,也不离不弃”。使用“即使”做关联词的句子突出强调后一分句所表达的意义,形成“让步假设—转折”关系。这也成为我们分析《论语》中“虽”字的重要依据。

我们可以试着以上文的分析和方法,类比辨析《论语》中的“虽”字。

(5)仲尼不可毁也。他人之贤者,丘陵也,犹可逾也;仲尼,日月也,无得而逾焉。人虽欲自绝,其何伤于日月乎?多见其不知量也?(《论语·子张》24)[1]231

我们先来看一下“虽”字所处的语境,文本将孔子比喻成日月,赞扬孔子的德行,不管在何种情况下,都没法改变这个事实。“人自绝”就是一个假设的情况,带有夸张的成分,意思是:“人即使自杀对太阳月亮有什么伤害影响呢?”“人自绝”不是对事实的陈述,是一种“让步假设—转折”的关系。此处则应该译为“即使”。

(6)子谓公冶长,“可妻也,虽在缧绁之中,非其罪也”。以其子妻之。(《论语•公冶长》1)[1]46

该句直译为“孔子对公冶长说:‘可以把女儿嫁给他,他‘虽’被关在监狱之中,不是他的罪过。’公冶长便把女儿嫁给他。”我们依然从前后语境来寻找“虽”的释义,“非其罪也”透露出事情已经发生,另外从整件事情来说,孔子是劝公冶长不要因为“他”进过监狱就不把女儿嫁给“他”,显然进监狱已经发生并对现在产生了影响,是“事实—转折”关系。所以译为“虽然”。

《论语》中,“虽”字共出现31次,均做关联词,并且都单独使用,我们可以通过以上的方式方法,对这31个“虽”字逐一的理解分析,甄别其为“虽然”义还是“即使”义。

二、《论语》中“虽”用法概貌描写

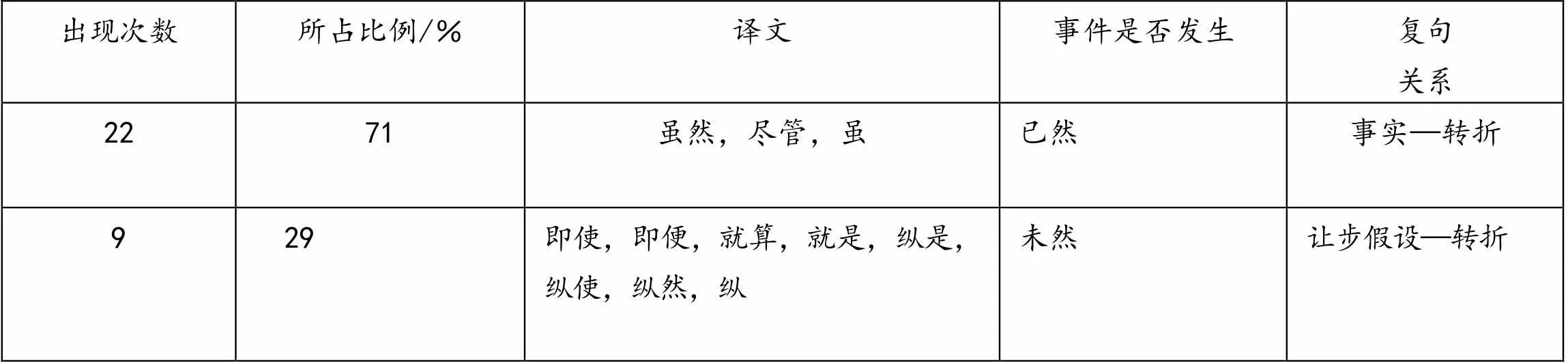

通过对《论语》中31处“虽”做穷尽性的分析统计,现将“虽”字译为“虽然”和“即使”的情况如表1所示:

表1 《论语》中“虽”字字义分析表

(一)“虽然”义项举例分析

《论语》中译为“虽然”的词有22处,分别是:《论语•学而》7,《论语•公冶长》1,《论语•雍也》26,《论语•子罕》3、10、19;《论语•乡党》8、11、23、25;《论语•颜渊》1、2;《论语•子路》5、6、14、25;《论语•宪问》14;《论语•卫灵公》6,33;《论语•子张》4;《论语•尧曰》1。(其中《论语·乡党》25共两处,《论语•卫灵公》6中为后一处)举例如下:

(7)子夏曰:“……事君,能致其身;与朋友,交言而有信。虽曰未学,吾必谓之学矣。”(《论语·学而》7)[1]5

我们认为此处译为“虽然”,“未学”是已然的事实。整句可以译为“虽然说没有学习,但是我一定认为他学了”。“虽曰”可以直接译为现代汉语“虽说”。“虽说”已经成为固定结构,中华书局2009年出版的《当代汉语词典》就对“虽说”这一词条做了收录。

(8)子见齐衰者、冕衣裳者与瞽者。见之,虽少,必作;过之,必趋。(《论语·子罕》10)[1]102

我们认为此处译为“虽然”,“虽少”是对“衰者”、“冕衣裳者”和“瞽者”年少事实的陈述。“少”已成为事实。

(9)颜渊问仁……子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”(《论语·颜渊》1)[1]138

我们认为译为“虽然”,颜渊认为自己“不敏”是现在的状态,是对现在自己情况的谦虚陈述,表示自谦。

(二)“即使”义项举例分析

《论语》中的“虽”字译为“即使”的词共有9处,分别是《论语•为政》23;《论语•雍也》6;《论语•述而》12;《论语•子罕》11;《论语•颜渊》11,18,《论语•子路》19;《论语•卫灵公》6;《论语·子张》24。(其中《论语•卫灵公》6中为前一处)举例如下:

(10)季康子患盗,问于孔子。孔子对曰:“苟子之不欲,虽赏之不窃。”(《论语·颜渊》18)[1]145

我们认为此处“虽”字译为“即使”,“奖赏盗窃之人”在这里显然是夸张和假设。用这个假设说明盗贼多是源于季康贪求太多。

(11)子张问:“十世可知也?”子曰:“殷因于夏礼,所损益可知也;周因于殷礼,所损益可知也。其或继周者,虽百世,可知也。”(《论语·为政》23)[1]22

我们认为此处“虽”字译为“即使”,“即使是百世之后,也能知道”。“百世”未成事实。这里是夸张和假设,进而对“可知”的强调与肯定。

三、《论语》中“虽”字特点分析

(一)“虽”释义与语境的关系

王力先生说:“我们应该让上下文来确定一个多义词的词义”并称之为“因文定义”。词的意义不是孤立存在的,词义往往是通过语言环境,上下文情况体现出来[2]。判别“虽”字的语义,我们就必须仔细分析语境中是对事实的陈述,还是一种假设的未然状态。如果是已然状态,那么则理解为表示“事实—转折”关系的“虽然”;如果是未然状态,那么理解为“让步假设—转折”关系的“即使”。由此可见,语境有着至关重要的作用。

(二)“虽然”这一义项占优势

《论语》中的31处“虽”中,译为“虽然”的“虽”字共出现22次,约占总数的71%,译为“即使”的“虽”字共出现9次,约占总数的29%。“虽然”义远远多于“即使”义,“虽然”这一义项占优势,具有更强的生命力,也许正是这个原因,“虽”在历史的流变中慢慢地就舍弃了“即使”这个义项,只保留了“虽然”这个义项。这说明“虽然”义项优势不是偶然的,而是人们的选择和语言发展趋势。

从另一个方面来看,“即使”意在古代就用“纵,纵使”来表达。如《论语》中:

(12)“且予与其死于臣之手也,无宁死于二三子之手乎?且予纵不得大葬,予死于道路乎?” (《论语·子罕》12)[1]103

另外,从现代汉语来看,“即使”类关联词较之“虽然”类关联词多,有“即使”,“纵”,“纵是”,“纵使”,“纵然”,“即便”,“就是”,“就算”,“哪怕”……所以《论语》中翻译为“即使”义的“虽”字的译法就比较灵活多样。

(三)“虽”单独使用,体现《论语》文体特点

《孟子》成书年代与《论语》相差时间并不长,但是“虽”在《孟子》中出现的50次中,就有6次直接与“然”连用。《孟子》中“虽然”的“然”是代词,指代已经发生的事情。后来随着语言的发展,“然”的指代性越来越虚化,直至最后成为了一个只起衬音作用的词尾,“虽然”就固定成了一个词。例如:

(13)“天子使吏治其国而纳其贡税焉,故谓之放。岂得暴彼民哉?虽然,欲常常而见之,故源源而来,‘不及贡,以政接于有庳’,此之谓也。”(《孟子•万章•上》)[3]

用“虽”与“然”连用,就使得句子变长,一个句子可以变为几个句子,有连绵不绝之势。而与《孟子》相比,《论语》31处“虽”字均单独使用,句子更加紧凑,语约而义丰,体现了《论语》语言极为精简的特点。

四、对中学语文教材文言作品中的“虽”字释义探讨

在分析《论语》中的“虽”字之后,我们对其它文言作品中的“虽”字也应加以注意,下面以苏教版中学语文教材中文言文课文中的“虽”字为例来分析一下。对于初学文言的学生来说,他们往往容易忽视“虽”字的“即使”义,这就需要加以注释说明。

笔者认为在教材中有两处“虽”译为“即使”并应该给出明确的注释。一处是在九年级上册《捕蛇者说》中“今虽死乎此。比吾乡邻之死而已后矣,又安敢毒耶?”[4]191(此处为捕蛇者之言),笔者认为译成“即使”,应给出注释。捕蛇者此时显然没有死,是未发生的事。从语境来看,捕蛇者是想表达自己即使被蛇咬死也不愿像乡人一样赋税而死。用“即使”意加强的语气。与之类似的一例是九年级下《邹忌讽齐王纳谏》中“令初下,群臣进谏,门庭若市,数月之后,时时而间进,期年之后,虽欲言,无可进者。”[5]163此处译为“即使”,应给出注释,帮助学生理解。

我们在阅读文言作品时遇到“虽”字时,不能随意地译为“虽然”或“即使”,要通过上下文语境,仔细地推敲,可以利用文中总结的方法,辨析句义所在,找出作者想要表达的意思[6]-[7],将“虽”字的字义分析出来,最终达到对文本贴切的理解。

[1]杨伯峻.论语译注[M].北京:中华书局,2006.

[2]曲美丽.部分限定性范围副词比较研究——以《论语》、《左传》、《孟子》和《史记》为研究对象[J].重庆三峡学院学报,2012(1).

[3]杨伯峻.孟子译注[M].北京:中华书局,2008.

[4]洪宗礼.义务教育课程标准试验教科书语文九年级(上册):第六版[M].南京:江苏教育出版社,2009.

[5]洪宗礼.义务教育课程标准试验教科书语文九年级(下册):第六版[M].南京:江苏教育出版社,2009.

[6]吴默闻.《论语》中的“天”思想及其对后世的影响[J].三峡大学学报:人文社会科学版:2013(4).

[7]梁慧婧.近代汉语中的“却”[J].重庆三峡学院学报,2012(6).

(责任编辑:张新玲)

On the Conjunctive Word “Sui (虽) ”in

WANG Di

In,“sui (虽)” has 21 tokens as a transition marker. A further analysis shows that it roughly has two grammatical functions: a realis marker and a factual-transition marker, equal to “suiran(虽然)” in Modern Chinese. The latter has 22 tokens which fall into two usages: an irrealis marker and a transition-transition marker, and can be translated into “jishi(即使)”.This usage has 9 tokens. On this basis, the characteristics of “sui(虽)” inhas been further investigated.

“Sui(虽) ”;; “Suiran(虽然) ”; “Jishi(即使)” ; conjunction

2013-12-01

王迪(1989-),女,江苏徐州人,江苏师范大学文学院研究生,主要研究古代汉语语法词汇。

H03

A

1009-8135(2014)02-0116-04