“童年”是一种权力或失落

2014-05-04陈晓峰

陈晓峰

“童年”是一种权力或失落

陈晓峰

绿色操场上 130×150cm 布面油画 2010年

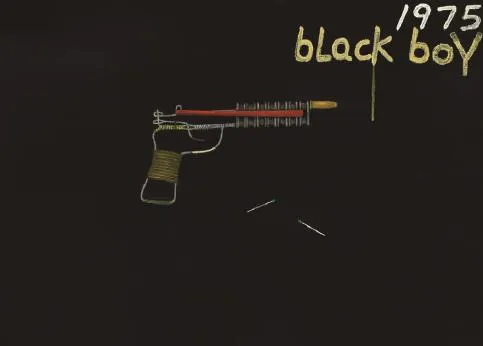

1975黑色男孩儿 40×70cm

麦田里的枪声 120×80cm

亚日的作品呈现的是成年人在路上的另外一种自我方式的寻找。这种寻找往后退一步就是“童年”。“童年”不一定是艺术家要强调的个人记忆,但是它是艺术家寻求前进的驱动力。这种寻找不需要任何的理由。只要放到“童年”这段人成长中不可再返的特定的时空里,它的意义就会不断衍生,不断被表达。

人的成长是有阶段和局限性的,而站在不同时间段来理解童年的思维是完全不同的。随着年龄的增长,每个人都要对应出来一个片段的虚拟的“童年”,这个“童年”融入了复杂的情感,也模糊了现实的边界。最为重要的是,在这个临界点上,艺术家作了忠实自己的回应。他没有扩大,甚至都不愿意去修饰一种“真实”的童年,只是将自己的情绪进行简单的处理,转化为对童年的有限数量物体的记忆。

艺术家一眼就看透了人在社会越来越复杂的关系中的“变异”,这也是作品背后承载着华丽现实掩盖一切真实的忧虑和不安。但是作品中又透露出艺术家个体那种不愿意简单的把事情复杂化,只不过提示了“童年”的简单,没有多余的附加成分。

童年所折射出来的那些简单的东西,始终调动了艺术家更准确理解社会,而不断变化的心境与情绪。在这个参数上与艺术家在社会平台上体验到的现实是成反比关系,比如越是有所求,越离童年的那种简单越远。

人们在童年这个特定的区域内能够转化出各种不同程度的“落差”出来,这也是艺术家借助这个并非新颖的题材,所要重点尽可能的“透视”——这种透视非常及时,也恰恰惟独能或回应或缓解内心的那份难以掩盖的失落。

或许每个人需要一个被清晰确认的“童年”,但是又会有什么样的“童年”,才能唤醒一个人原初的那份简单呢?

人们可以有不断理解或偏离“童年”的权力,但如何不至于将“童年”技术化与想象化,而逃脱不出现实的“恐惧”和依赖,这或是亚日作品可以深层追问的。

(陈晓峰,中国艺术新闻周刊主编)