桡骨小头半脱位手法复位后制动与非制动疗效对比

2014-05-04林育林

林育林

桡骨小头半脱位手法复位后制动与非制动疗效对比

林育林

目的 比较桡骨小头半脱位手法复位后制动与非制动的疗效差异。方法 以2009年1月至2012年12月在南方医科大学北滘医院急诊科诊治的186例桡骨小头半脱位患儿作为研究对象,均以手法复位,复位后随机分为非制动组及制动组,每组各93例,非制动组不作任何制动,制动组以颈腕带悬吊7 d。分别在复位后1、7 d,12个月电话回访患儿家长,比较两组临床效果、依从性及脱位复发率的差异。结果 186例患儿均获成功复位,其中一次复位满意182例、再次复位满意4例,复位率100%。随访期间两组患儿肘部活动良好,未有肿胀、疼痛等症状出现。制动组75位(81%)家长反映患儿间有自行解除或挣脱颈腕带悬吊的行为,需在家长反复嘱咐、约束下完成制动,患儿的活动及学习受到一定影响,增加了家长的陪护时间;制动时间2~7 d,平均制动时间(4.9±1.7)d。1年随访时非制动组复发脱位6例(6/91,7%),制动组复发脱位5例(5/90,6%),两组复发率比较,差异无统计学意义(<0.05)。结论 桡骨小头半脱位患儿复位后制动或不制动均能取得较好的临床效果,复发率亦未受到明显影响,但非制动组患儿可免受制动带来的生活学习不便,减少家长的陪护时间,故主张桡骨小头半脱位患儿复位后可不予制动。

桡骨小头;脱位;手法,骨科;制动

桡骨小头半脱位是小儿常见的肘部损伤,多为牵拉所致,常见于2~5岁小儿[1]。治疗上采用手法复位,但复位后是否予以制动,业界存在争议[2-4]。本研究对比分析2009年1月至2012年12月在我科行桡骨小头半脱位复位后制动和不制动患儿的疗效差异。

1 资料与方法

1.1 一般资料

纳入标准:符合中华人民共和国中医药行业标准《中医骨伤科病症诊断疗效标准》(ZY/T001. 9-94)关于桡骨小头半脱位的诊断标准[5]。排除标准:先天性畸形、合并全身性疾病或有上肢手术史;患儿家长不愿接受随访。本研究经医院伦理委员会批准。

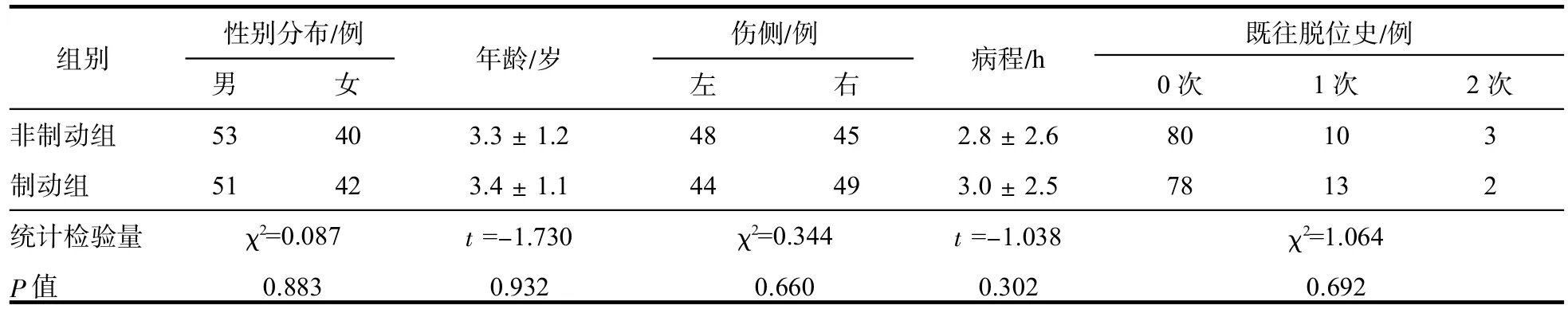

符合病例选择标准且由专人复位的桡骨小头半脱位患儿共186例,其中男104例,女82例;年龄8个月至6岁,平均年龄(3.4±1.1)岁;左肘92例、右肘94例;致伤原因:跨跃时突受牵拉76例、即将摔倒时受牵提41例、穿衣时提拉34例、玩耍时不明动作20例、翻身动作15例,均无跌倒时肘部先着地或直接受暴力史。平均病程(2.9±2.5)h。手法复位后根据随机数字表法将患儿分为制动组和非制动组,每组各93例。非制动组复位后未作任何制动,制动组复位后给予颈腕带屈肘90°位悬吊1周。两组患儿性别分布、年龄、受伤侧别、病程、既往脱位情况等一般资料比较,差异均无统计学意义(>0.05),具有可比性。见表1。

1.2 方法

1.2.1 检查及手法复位 16例患儿因疑有其他损伤或家长要求而行肘关节X线片检查,结果为单纯桡骨小头半脱位。复位前操作者触摸患儿腕部、前臂、肘部、肩关节及锁骨等,并与健侧对比,以排除其他损伤。

均由同一医师采用“旋转手法”复位:不作麻醉,暴露患者肘部,术者轻屈肘关节,一手握住患肢腕及前臂下段,另一手托肘部,拇指轻按桡骨小头外侧处,一手先作患儿前臂旋前动作,另一手拇指轻压桡骨小头,有轻度弹响感即表明已复位,未有弹响感者再作旋后,或旋后再旋前,不必强调一定有弹响感。手法操作结束嘱患儿静候10 min后复查,如患儿肘部活动恢复,旋转及屈伸自如,能抓物上举过肩,局部无肿胀、压痛,与健侧对比无明显区别者,视为复位成功;如症状及体征未好转,则需重复上述方法复位或考虑其他诊断。复位后两组均未口服或外敷药物,嘱家长避免在患儿无准备时突然用力提拉患儿,以免再次脱位。

1.2.2 随访指标 于复位后1、7 d电话回访患儿家长,询问肘部是否有肿胀、疼痛、活动障碍等,明确有无漏诊或误诊,嘱咐制动组家长及患儿配合制动并询问实际固定时间;复位后12个月电话回访患儿是否复发桡骨小头半脱位,如有复发,记录复发次数。

1.3 统计学方法

采用SPSS 17.0统计学软件进行分析,计量资料以均数 ±标准差(x±s)表示,两组比较采用t检验;计数资料的比较采用χ2检验;<0.05为差异有统计学意义。

表1 非制动组与制动组患儿一般资料比较(±s,n=93)

表1 非制动组与制动组患儿一般资料比较(±s,n=93)

组别 性别分布/例 伤侧/例 既往脱位史/例年龄/岁 病程/h 男女 左 右2次非制动组制动组统计检验量P值53 51 40 42 48 44 45 49 0次80 78 3 2 χ2=0.087 0.883 3.3±1.2 3.4±1.1 t=-1.730 0.932 χ2=0.344 0.660 2.8±2.6 3.0±2.5 t=-1.038 0.302 1次10 13 χ2=1.064 0.692

2 结果

186 例患儿均获成功复位,其中一次复位满意182例、再次复位满意4例,复位率100%。复位后1 d,23例年龄偏大患儿(年幼患儿往往难以明确表达患处痛感)表示复位后有短时肘部轻度酸痛,未影响活动,症状均在1 d内消失,其中非制动组10例、制动组13例。随访期间两组患儿肘部活动良好,未有肿胀、疼痛等症状出现。

75位(81%)制动组家长反映患儿有自行解除或挣脱颈腕带悬吊的行为,需在家长反复嘱咐、约束下完成制动,患儿的活动及学习受到一定影响,同时增加了家长的陪护时间。制动组实际制动时间2~3 d 13例、4~5 d 32例、6~7 d 48例,平均制动时间为(4.9±1.7)d。

复位后12个月,共5例患儿失访,其中非制动组失访2例,制动组失访3例。非制动组复发脱位6例(6/91,7%),其中既往脱位1次的复发患儿5例、脱位2次的1例;制动组复发脱位 5例(5/90,6%),其中既往脱位1次的复发患儿4例、脱位2次的1例。复发原因为在患儿无准备状态下受到牵拉,均为单次复发。两组复发率比较,差异无统计学意义(χ2=0.850,=0.770)。

3 讨论

桡骨小头半脱位属于“嵌顿综合征”范畴,环状韧带或滑膜皱襞嵌入肱桡关节间是重要的致伤因素,有学者认为以“小儿环状韧带嵌顿”为病名更适合[6]。当肘关节处于伸直位,而手腕或前臂突然受到旋转动作的纵向牵拉,环状韧带下部将产生横行撕裂,向下活动时肱桡关节间隙变大,肘前关节囊及环状韧带由于关节腔的负压作用而被吸入关节腔内形成嵌顿,导致桡骨小头半脱位的发生[7]。

对于此类脱位,手法复位操作简便快捷,效果理想,甚至有急诊分诊护士进行复位[8]及电话指导家长复位成功[9]的报道。但复位后是否予以制动处理,目前存在争议。综合临床报道,主要有以下几种观点:①无需固定[2,10]。固定的目的在于保证桡骨小头功能恢复,但此类脱位经手法复位成功后,嵌顿于肱桡关节间隙的环状韧带恢复正常[11],关节滑膜皱襞消失,解除了阻止桡骨小头复位的障碍,肘关节即刻恢复正常功能,活动自如,因此无需作任何固定,仅需短期内避免提拉患肢前臂即可。②复位后制动应视患者具体情况而定[12-13]。认为大多数桡骨小头半脱位患儿不需固定;但二次脱位、多次脱位或习惯性脱位者应使用颈腕悬吊或石膏托固定,以利于韧带的修复;患儿年龄大以及复位后肘关节功能未完全恢复者亦有必要予以三角巾悬吊。③复位后固定制动[3-4,14]。认为制动有助于减少复发和习惯性脱位[1],但复位后制动时间报道不一,一般在1~14 d不等。

本研究均行手法复位,制动组和非制动组复位效果良好,无论是初发还是复发脱位的患儿,复位后症状基本消失,功能均立即恢复。其中23例年龄偏大患儿 (年幼患儿往往难以明确表达患处痛感)于复位后1 d随访中表示复位后有短时肘部轻度酸痛,活动未受影响,1 d内症状消失,推测这一症状可能与环状韧带轻度撕裂或韧带、滑膜皱襞嵌压后水肿炎症反应、关节内轻度渗液有关,而复位后嵌顿于肱桡关节的环状韧带或滑膜皱襞恢复正常位置,桡骨小头旋转、肘关节屈伸功能未受阻碍,局部肿胀和少量关节渗液也逐渐自行吸收。

本研究中制动组依从性较差,悬吊颈腕带限制了患儿的活动范围,对日常活动和学习造成一定影响,且患儿难以服从制动,常有自行解除或反复挣脱颈腕带悬吊制动的动作,需在家长反复嘱咐、约束下才能完成制动,增加了家长陪护患儿的时间,本组实际平均制动时间为(4.9±1.7)d,远低于医嘱制动时间(7 d);而非制动组避免了患儿制动带来的不便,患儿可如常活动,也节省了家长陪护患儿的时间。

从复发脱位情况来看,两组患儿复发率相当,可见复位后制动并未明显减少患儿复发的几率。究其原因,小儿桡骨小头后内及前外侧滑膜皱襞较长、多、宽大且形态多样,其解剖差异解释了相同状态下或牵拉力作用下仅少数患儿发生脱位的现象[6]。研究表明,年龄越小,复发机会越大[15],其原因可能与幼龄患儿肘周肌束小、抗拉力弱、关节间隙易受拉扩大、滑膜皱襞及环状韧带易于嵌入肱桡关节有关。但复位后制动并未改善桡骨小头脱位复发的病理基础,当患儿再次受到突发牵拉力时,仍有可能再次脱位,因而避免患者在无准备状态下受到突发牵拉才是预防本病复发的主要策略。

综上所述,桡骨小头半脱位患儿复位后制动或不制动均能取得较好的临床效果,复发率亦未受到明显影响,但非制动组患儿可免受制动带来的生活学习不便,减少家长的陪护时间,故对复位后桡骨小头半脱位患儿可不予制动。本研究的不足在于患者均来自本镇区,交通方便,基层医院急诊科就诊时亦无须排队等待,故患儿病程短,平均病程2.9 h,绝大多数在6 h内就诊,肘关节滑膜、韧带嵌顿时间短,水肿炎症反应较轻;本组纳入病例时虽无年龄限制,但患儿年龄均在6岁以内,因此,上述结论对于病程长、嵌顿时间久或年龄>6岁的桡骨小头半脱位患儿是否有指导意义,尚需扩大样本量来予以明确;此外,本研究随访时间仅为1年,制动与否对长期复发率的影响是否存在差异,仍有待进一步的长期随访研究。

参考文献

[1] 胥少汀,葛宝丰,徐印坎.实用骨科学[M].4版.北京:人民军医出版社,2014:555.

[2] 贺绍民.桡骨小头半脱位的治疗体会[J].医学创新研究,2007, 4(14):70.

[3] 李青忠,顾鼎剑.手法复位治疗小儿桡骨小头半脱位60例[J].嘉兴医学,2003,19(2):103-104.

[4] 何家雄,潘国铨,元启鸿.纵压提按旋转法治疗难复性桡骨小头半脱位[J].吉林医学,2011,32(14):2809-2810.

[5] 国家中医药管理局.中医病症诊断疗效标准[S].南京:南京大学出版社,1994:120.

[6] 张敬东,彭明惺,刘利君,等.牵拉肘机制的有关解剖学观测[J].中国骨伤,2003,16(11):652-654.

[7] 肖兵,张运.桡骨小头半脱位的病因及治疗研究进展[J].云南中医中药杂志,2013,25(3):38-42..

[8] Dixon A,Clarkin C,Barrowman N,et al.Reduction of radial-head subluxation in children by triage nurses in the emergency department:a cluster-randomized controlled trial [J].CMAJ,2014,186(9):E317-323.

[9] Kaplan RE,Lillis KA.Recurrent nursemaid's elbow(annular ligament displacement)treatment via telephone[J].Pediatrics, 2002,110(1 pt1):171-174.

[10]陈建雄.手法复位、中药外敷治疗小儿桡骨头半脱位189例临床报告[J].中国伤残医学,2013,21(9):119-120.

[11] Dohi D.Confirmed specific ultrasonographic findings of pulled elbow[J].J Pediatr Orthop,2013,33(8):829-831.

[12]高宏鹰.儿童桡骨小头半脱位诊治体会[J].中国当代医药, 2011,18(24):225,228.

[13]张东,贺海燕.小儿桡骨小头半脱位的临床分析[J].中华全科医学,2008,6(10):997-998.

[14]韦正超,江嘉昕.桡骨小头半脱位的临床治疗分析[J].新医学,2010,41(9):588-590.

[15]何薇.张玉勤.急诊儿童桡骨小头半脱位846例的治疗与护理[J].中国误诊学杂志,2012,12(7):1749-1750.

R684.7,R726.83

B

1674-666X(2014)06-0359-04

2014-10-15;

2014-11-10)

(本文编辑:白朝晖)

10.3969/j.issn.1674-666X.2014.06.007

528311广东佛山,南方医科大学北滘医院急诊科

E-mail:linyulin88@sina.com