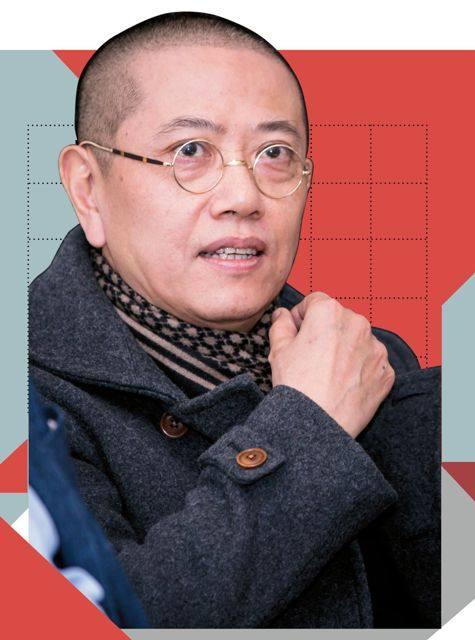

陈丹青:被考试毁灭的,首先是英语本身

2014-04-29许智博

许智博

在2000年回国之前,画家陈丹青并未料想到“英语”会对他构成困扰;自从8年前他从清华大学辞职后,几乎不再谈论“英语考试”话题。不过,作为“炮轰”英语考试制度的第一人,他至今仍对应试教育感到绝望:“十多年了,讲了根本没用嘛,巍然不动。”

“我是知青,不懂英语”

“英语”对少年时代的陈丹青而言,既熟悉又陌生。他的父亲一辈,不少人精通外语。在广东老家上高中时,他的父亲已经有很好的英文教材和英语教学。1947年陈家老父考入上海海关学院,教授清一色是英美人,包括当时还很年轻的费正清。学校课程全部英文,“我父亲的高中英文程度就能考入洋人在上海办的大学”。

“上海是殖民地,1949年前,很多佣人都会讲英文,不跟外国人接触的市民也喜欢胡诌英文。为什么?因为很多上海口语夹杂英文,没受过教育的市井之徒也能讲几句英文。”陈丹青以他的老师之一、连环画大师贺友直为例,“他1949年前是个苦孩子,做过學徒、当过国民党兵,1949年后政府培养他画连环画,今年90多岁了,随口讲很多英文短句,就是上海街巷听来的。那时说洋话是风气,是时髦,有种优越感——‘我会讲几句英文。”

2005年陈丹青批判英语考试制度被公开后,清华大学退休老教授孙复初站在他一边。孙教授与陈父同龄,他也说,1940年的中学生,初中可读英文小说、唱英文歌,高中就用英文写信、写作,“相当数量的学生口语也很好”。孙在建国后主持编写《英汉科学技术词典》出版发行数十年,是很多科技人员必备的工具书之一。

“我父亲和孙复初教授的回忆是相同的,他们说,到了大学还要严考英语,民国没这事儿!”陈丹青说,“当年你能进大学,就假定英语的读、写、听,已经过关,今后只是对专业口,深造提高的问题了。”

到了陈丹青这代“50后”读小学时,情况已经发生了翻天覆地的变化。尽管官方文献记载明确了1964年教育部将“第一外语”从俄语转换英语,但陈丹青完全不知道:“1964年跟苏联整个儿闹翻了,可是1966年‘文革爆发,所有外语教育都停止了”。

1966年陈丹青小学毕业,此后再没受过正规教育。“文革”初始,小孩们因为学校关闭、不用上课而雀跃。“大家瞎混到1967年,毛主席说复课闹革命,我们按指定区域,一律免考,就近入学。入学后,语文数学课本一律没有,英语教材只有几页油印本,上了几课就下乡下厂了。”他们学的几句英语,无非就是——“打倒美帝国主义”、“毛主席万岁”。

自16岁到25岁,陈丹青辗转农村8年,自学绘画。“‘文革结束前两年,1974年,部分大学复课,招收工农兵学员,英语是进外语院校的工农兵们的第一外语。

1978年,陈丹青投考“文革”后中央美术学院油画研究生,他在外语考试证写道:“我是知青,没上过学,不懂外语。”然后起身离去。外语零分,专业课高分,他就这样成为研究生。“这样的例子不是一个两个,所有‘文革过来的考生,十之有九不会外语。当时国家强调‘择优录取,强调‘业务。你画画好,跳舞好,数学好,外语差不要紧,进门再补。但这种状况很短暂,进入1980年代,外语教育越来越严格了。”陈丹青回忆说。

有趣的是,艺术研究生的教学依旧与英语没有交集:“那时学院有个天真的预想:这批研究生可能被公派赴法留学,于是美院请来外语学院法语老师,专为研究生开设小班,学了半年多。其实当年国家太穷,哪会公派,现在我只记得几个单词了。”

“只是生存需要”

陈丹青就读美院的同期,“英语热”在社会上迅速升温。1982年陈丹青出国前,“英语角”是北上广等大都市的公园一景:“天天有一大群人围着一个英语好的老先生,成天对口语,风雨无阻。不过对我完全没有影响,我已考上研究生,一心只想画画。”

两年后,27岁的陈丹青完成《西藏组画》,震动美术界和文艺界。留校任教一年后,他自费去纽约留学。但“英语”仍未成为他的焦虑,只在出国前半年靠当时流行的大众教材《英语900句》,突击学习会话。”

到纽约后,陈丹青在唐人街一家华人开办的英语学校上过半年课,“上得很不认真”。他说:“我不是个好学生。但我在语言上不是特别笨,一两年内就能对付口语,四五年后,大概单独讲演半个钟头也可以,再后来,能和当地艺术家谈些带点专业用语的对话,但单词很少。我的问题是听和写、讲,今天也还可以,大约相当美国初中生水准吧。”

作为“文革”后第一批走出国门的寻梦者,他自认幸运:一到纽约,就有美国画廊老板找他签约。这家叫瓦里芬德利的画廊位于曼哈顿五十七街,陈丹青成为第一个和画廊合作的中国人。

几年后,由于厌倦重复西藏主题,陈丹青不再走画廊路线。他说,英语不佳,从未成为在纽约的困境,因为整个艺术界只看作品,从不计较作者的英语。英语的重要性主要针对两种人,一是必须在美国上学深造,一是必须在美国公司上班谋生。“我是自由职业者,从未遭遇语言问题的障碍。”

“到国外,英语不是学习问题,不是考试问题,而是生存问题。你要接电话,要购物,要交税,要去各种机构办事,你非得会说英文。在美国呆久了,大部分受过普通教育的人,生活会话都不错。但我不会说这是学习英语的结果,而是切切实实的生存的需要。”

1988年,陈丹青的夫人和女儿来美团聚。之前,他担心孩子如何入学,结果美国入学规矩简单到“只需要一个信封”,证明你是学校附近的常住居民,任何族裔的孩子立马可以上学。语言问题怎么办?“我女儿来时8岁半,读到小学三年级,能写几百字的中文作文。但半年后她就忘了中文,天天看美国电视,和任何美国人交谈,很快就变成美国孩子了。”

此后,陈丹青就以女儿的经历劝那些移民美国的家长,他们“半年后根本不用操心孩子的英语水平这事,每个孩子满嘴英语,非常快”。在美国18年,陈丹青目击移民美国的各国孩子越来越多,美国为了这些孩子,包括大量非法移民,不断扩建中小学:“我都不知道美国师资怎么跟得上,在美国,上学是天赋人权,哪家家长不送孩子上学,是犯法的。”

至今,陈丹青坦承“从未融入美国社会”——他说,他连中国社会也未“融入”——他读中文《世界日报》,读中文书,听木心先生讲世界文学史。“我连中文都没学过、没学好,所以从未焦虑自己英文不好。”毕竟,艺术超越语言,他表达自己,并不深受英文的困扰。他认为,一定程度的英语会话足够与人沟通,交友,甚至深谈:“人与人的交流,人表达观点情感,还看你的语言能力,而不一定是外语能力。‘语言天分和‘外语程度是两回事,许多精通外语的人,说话木讷笨拙,更说不出有趣的、有深度的话。”

“用一个错误代替另一个错误”

2000年,陈丹青被清华大学美术学院聘为教授、博导。当年报考博士生的24位考生中,5名入围,但因外语不过关全部落榜。为陈丹青首次招生不致落空,校方特意让五位考生转以“访问学者”名义入学。然而一年后,5名“学者”再次因为英语分不过线离开清华;同年,二十多名投考陈丹青画室硕士生的考生无一人通过英语和政治考试。

“我完全疯了!”陈丹青回忆道,“这还不如‘文革后我上学那会儿啊!”当年年底,他在上海《艺术世界》专栏上以四千多字长文“痛骂”艺术教育的英语考试制度,题为《我们上百年文化命运天灾人祸的总报应》。这是国内第一篇痛陈英语考试制荒谬而误人的文章,立即被不少大学生复印放大后,贴在校园里。

“1980年代,华东师范大学校长袁运开甚至亲自到上海教育局力争,并和教育部交涉,恳请对业务人员的英语考核適度放宽,让他们以后再补,那时也还有通融的余地。”陈丹青说。“我回来后,不可能了,完全不能通融,跟律法一样严厉。所有教员为之困扰20多年,居然没人叫一声,后来我明白了,这是硬杠杠,休想动。”

2002年,青岛女孩吴雯投考陈丹青的研究生,专业第一,外语、政治各差一分,落榜了。她花整年时间在京租房,日日专攻英语和政治,翌年再考,英语仍差一分,被断然拒绝。

2004年,吴雯去伦敦自费留学,毫无悬念考入当地艺术学院研究生,之后两年给陈丹青的电邮全是英文,“远远超过我的英文书写”。

2003年年底,当三位本科生决定报考他的研究生后,他辛辣地写道:“弃置画笔,春夏秋冬专攻外语和政治,预备投考研究生,此乃当今所有文艺壮丁的青春修行。我预祝他们成功,等着他们失败。”

就这样,仅仅因为英语考试,陈丹青4年没招到一个研究生。2004年10月,他向校方清华提出辞呈,迅即引发全社会对于英语考试和英语教育的大规模质疑。

“我观察他们怎么教英文,发现一切的一切只为考试。我父亲和孙复初教授启发了我:英语教学越规范,越可怕。灵活的、有智慧的、能够带来热情的、曾经非常有效的英语教学,消失很久了,一切让位给考试。被英语考试毁灭的不仅是落榜学生,而是首先毁灭了英语教育本身!这样的制度让你痛恨英语,因为最后,你学来那点可怜的英语,全部还给考试。”

尽管任教期间,陈丹青不停地“疯狂叫嚣”,但体制却毫无回应。更让他感到心寒的是学生的态度,辞职两年后,凤凰卫视《一虎一席谈》邀请他参加一期辩论“英语四、六级该不该废除”。好几位咄咄逼人的女同学坚决支持考试制,称高校应该“培养人民的艺术家”,而非招“民间艺人”,这样“中国作为泱泱大国才能更加崛起”。陈丹青说他当时气得无法开口说话,最后只能委婉地说:“这是社论语言,不是年轻人的语言。”

“这已不是外语教育问题,而是权力教育的后果。”他说,“你什么都不能做,做了也没用,因为你没有权力,很简单。”

所以当陈丹青得知“三年内高考取消英语”的消息,第一反应是:“什么原因导致教育部出台这个政策。哪个部门、哪个官员、通过哪一级批准,这种政策才会出台?才能实现?目前没有人确知理由是什么、目的是什么,尤其是,取消之后,外语教育怎么教?”

“我不乐观。英语教材改不改?教学方式换不换?替代方案、后续措施是什么?是否更合理?各校第一线教师是否知情?是否同意?只要这些不清楚、不改变,英语教学的无效性和荒谬性,不会改变。我看不到英语教学废除强制性考试,或降低考试门槛后,短期内会有良性转变。”

他的语气仍和多年前一样冷静而无奈:“绝不仅仅在教育领域,在所有领域,总是有一个粗暴的、荒谬的、明显不奏效的政策,无视下情,罔顾规律,强行实施很久很久,非得到两三代人给废了、耽误了、扭曲了,非得整个情况早已无可挽回,这才出台另一个同样轻率、同样极端,尤其是,同样傲慢的政策,用来废除上一个政策。总是这样的:用一个错误代替另一个错误。”