金融支持旅游业发展的研究综述与展望*

2014-04-23北京工商大学商学院张运来

北京工商大学商学院 张运来

北京工商大学经济学院 孙梦超

澳门大学工商管理学院 顾 森

在后工业经济时代,第三产业对国民经济增长的助力作用越来越明显,其中旅游业贡献突出,最具发展潜力。金融业与各产业之间有着千丝万缕的联系,任何一个产业的发展均需要金融业的大力支持。随着金融市场和旅游市场规模的不断扩大,金融支持旅游业发展成为一个新的研究课题。国内研究人员从政策、工具等角度进行研究,但相关研究尚未形成系统的体系,从而制约了理论研究的深入和旅游产业的长远发展。本文基于以往文献研究内容的视角,首先从金融对旅游业的支持作用、旅游企业融资难的现象本质及缓解措施等方面对文献进行梳理,之后简评现有研究并对未来研究方向提出了建议。

一、金融对旅游经济发展的支持作用

部分学者对金融支持旅游经济发展的作用机制作了一定探索。如李振国(2013)借鉴Marco Pagano(1988)的模型,将金融对旅游产业优化的影响模型定位为内生增长模型,即理想条件下稳态水平旅游产业结构优化率数学模型。①肖大伟和高陆(2007)等认为金融发展对旅游产业结构转型的影响效用主要表现在资本转向旅游产业投资领域,通过资金分配,作用于旅游产业的生产要素分配,最终带动旅游产业经济发展。②

部分学者采用定性研究方法分析了金融支持和旅游经济发展之间的关系。李冬(2011)从竞合关系角度分析提出旅游业与金融业的合作有助于金融业构建一体化旅游金融服务,提升国际旅游服务水平还有助于完善旅游金融配套服务。③胡海燕(2012)进一步指出,金融的支持作用可以提升旅游产业的发展空间进而实现区域经济的健康发展。从资本支持角度来讲,通过金融工具将资本转化为旅游业发展的支持资金,有利于推动旅游产业综合效益的提高和发展结构的优化;从金融服务支持角度分析,金融机构提供市场满意度高的服务产品支持旅游业,有利于实现旅游业的服务品牌战略。④金融对旅游经济发展的支持作用通过国内学者的实证研究得以验证。饶文津(2010)、张鹏等学者通过运用平稳性检验、协整检验和格兰杰因果检验方法分析得出金融支持(信贷)与旅游产业发展之间存在正相关关系。⑤胡永政等(2007)基于黄山旅游业的经验数据,强调金融对旅游经济发展的长期支持效果要优于短期支持,⑥饶文津(2010)以江西省为例进一步指出在其他条件保持不变的情况下,每增加投入一个单位贷款余额能够增加1.66个单位的旅游总收入。⑦总体上,金融支持能够有效促进旅游业的发展,旅游业也反过来促进金融业的发展。

二、旅游企业“融资难”之表现

对于绝大多数的旅游企业来讲,“融资难”制约了企业的发展,这早已成为行业内和学术界的共识。沈静宇(2002)指出,我国旅游企业欲在激烈的市场竞争中生存、发展、壮大,关键是融资问题;⑧2011年,国家旅游局在对旅游业发展环境的调研报告中指出,融资困难是旅游业发展面临的两大问题之一。在区域旅游经济中,地方旅游业发展落后的根源在于资金短缺、投资不足,诸如四川省、甘肃天水市、云南丽江市、湖南张家界以及浙江富阳市、杭州湘湖等。“融资难”的主要外在表现有:

1.企业投资主体不足、资金来源单调。一般而言,企业资金来源包括财政拨款、银行贷款、社会集资、地方自筹、企业自投、个体独资或合资、利用各种外资等,而我国多数地区旅游企业的投资来源主要局限于财政拨改贷、银行贷款、地方自筹三大方面。2003年中国人民银行统计司的调查显示,我国包括大多数旅游企业在内的中小企业融资供应的98.7%来自银行贷款、企业自筹和民间借贷,而直接融资仅仅占有1.3%的份额(周淡念,1995)。⑨同样,2005年四川省民营旅游开发企业64.3%的资金来自银行贷款,33.3%为企业内部融资和民间融资,其他融资渠道只占2.4%。⑩

2.旅游企业获得的信贷投入占比明显偏低。虽然旅游业发展逐渐成熟,金融支持旅游业的力度也不断加大,但旅游业已银行贷款为主要资金来源,贷款额度相对其产值份额明显偏低,同时相对旅游业对经济总量的贡献来讲,金融支持力度还是显得远远不够。以甘肃天水为例,据统计截至2009年6月末,天水市金融机构贷款余额为131亿元,其中旅游业贷款余额为5.1亿元,仅占全市贷款余额的3.9%,这相对西部旅游经济要达到发达地区旅游业占生产总值的15%~20%的产值份额而言,投入比例较低(马常青,2009)。(11)同样的情况也出现在浙江富阳市,2010年前10个月中,富阳市各商业银行贷款余额为478.17亿元,与旅游业相关的贷款余额为2.85亿元,只占商业银行总贷款余额的0.6%,相对旅游业占GDP的8% ~10%的产值份额而言,与旅游相关的信贷投入所占的比例明显偏低(宫舒影,2011)。(12)

3.企业利用资本市场的程度低。我国资本市场发展不够完善,在资本市场上中小企业筹资的成本较高,而大型旅游上市企业的表现也不尽如人意。截至2012年年末,旅游业上市公司数量依旧只有30家,企业数量少,筹资规模小,并且上市公司明显缺乏再筹资能力,难以满足快速发展的资金需求。另外,票据融资、债权融资等多元融资渠道均未建立与完善,风险投资基金因担心无法退出而继续持观望态度(中国人民银行丽江市中心支行课题组,2012)。(13)

三、旅游企业“融资难”之原因

旅游企业在发展过程中之所以遇到融资困难的瓶颈,主要与企业自身、资金供给部门和政府部门等几方面有关。

(一)企业自身。

对于企业自身条件造成融资难这一现象,叶春明等(2009)、谢开尧等(2011)等学者认为大部分旅游企业“规模小、盈利能力弱、经营分散”,并且内部管理制度不健全、决策方法不科学等问题依旧存在,这使得企业经济效益增长缓慢,还款能力自然而然逐渐减弱,企业的经营风险进一步加大,企业信用评级下降,不仅无法吸引各类社会资金,甚至连银行的信贷要求也难以满足,最终导致企业融资渠道不畅,融资成本高昂。(14)

另外,由于历史或者其他原因,大部分中小旅游企业并没有建立起现代企业制度,许多民营旅游企业表面上是采用股份制的有限责任制度,但实际上内部实行家族控制;还有许多旅游企业是政府部门下设的事业单位,不具备承贷主体资格从而无法取得信贷资金。蒋小华和卢永忠(2009)的调查显示,92.5%的金融机构认为企业组织制度不健全、经营管理行为不规范是旅游企业得不到贷款的重要原因。(15)因此,产权不清、政企不分增加了旅游企业获得金融支持的难度(叶春明等,2009)。(16)

(二)资金供给部门。

资本市场要求资金具有较高的流动性和收益率,银行信贷资金同样为保证资金安全性和流动性而要求较短的回收期,但是旅游融资项目资金需求量大,周期长,回报有限,尤其是基础设施建设和旅游景点项目开发(王德业等,2006;叶春明等,2009)。(17)相悖的供需要求导致旅游企业不易获得银行信贷部门的资金支持,从资本市场筹集资金的愿望也难以实现。

银行信贷资金的获取需要“以相当价值的固定资产作为抵押”,这造成原有的信贷产品无法满足旅游业独特的融资需求。大多数旅游企业只有景区经营权、门票收入权等未来收入权益,企业在申请贷款时难以提供足值有效的抵押担保物(林莉,2011),(17)而按照信贷配给理论(Stiglitz& Weiss,1981),银行尤其是大银行放贷倾向于能够提供充足抵押的企业或者项目。(19)正因为未来收益权等无形权益的抵押难以落实,银行信贷部门对有效抵押物、担保手续的要求非常严格,其他金融机构普遍采取谨慎态度,这很大程度上制约了对旅游经济的金融支持(王德业,2006)。(20)另外,银行信贷资金的审批手续复杂,程序繁琐(马常青,2009)和资本市场直接融资需要行政审批取得配额或者市场资格(钟海生,2001)等都增加了旅游企业获取金融支持的难度,制约了旅游企业的长远发展。(21)

(三)政府部门。

有的学者(如蒋莉莉等)认为,多数地区将旅游业列为经济发展的新增长点,但是从国家层面来讲,旅游业尚未被列为国家未来经济增长的支柱产业,国家政策也没有向旅游企业倾斜以引导资金流入。另外还有学者如刘玉珠(2011)所言,政策执行长效机制的不健全,不利于培养金融机构持续支持(旅游)文化产业发展的信心,制约了投融资工作的稳步推进;同时,在政策落地的过程中缺少明确的牵头部门和联动协同的工作部署,部门全局意识和沟通协调不足,行政资源未能有效整合,导致政策推进缓慢。(22)

四、金融支持旅游业发展之措施

(一)企业自身发展角度。

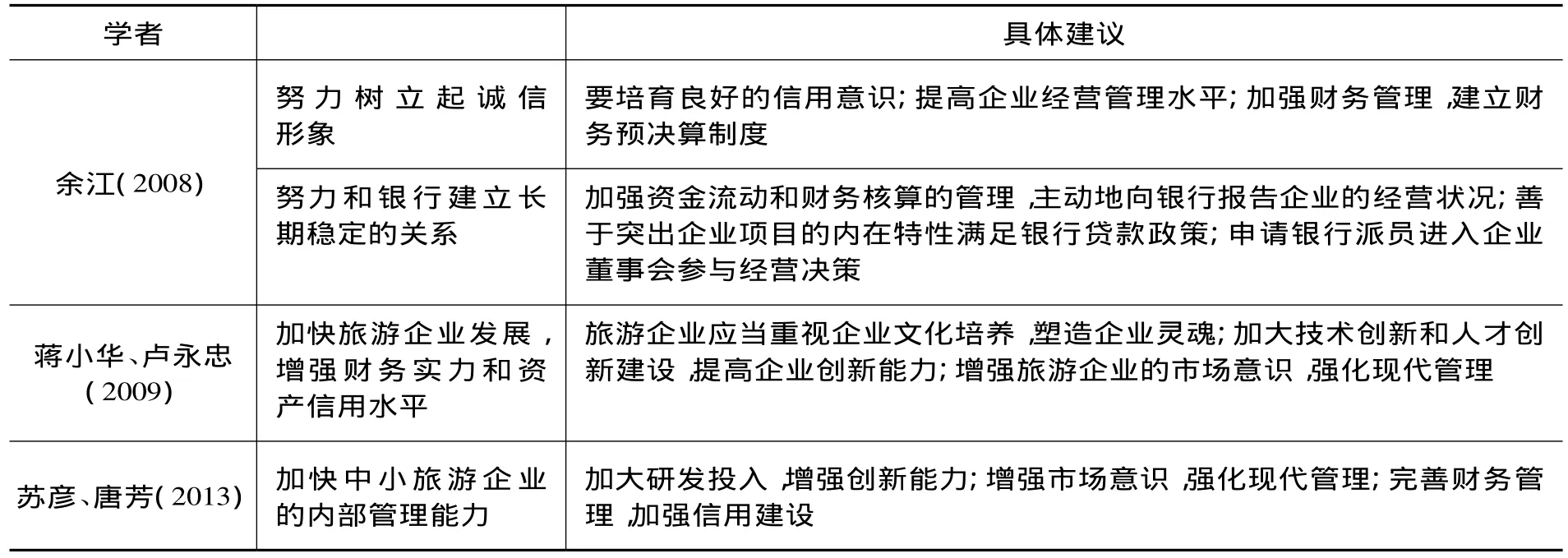

旅游企业的内部制度缺陷是导致自身“融资难”的原因之一。针对这一原因,许多研究者基于对问题成因的分析提出了相应的建议与对策。表1对部分学者的建议进行了汇总。

综上所述,旅游企业要按照现代企业制度的要求,加快企业改革进程,彻底转换经营机制(秦华新等,2003)。(23)正如蒋小华、卢永忠(2009)所言,“解决旅游企业融资难的根本所在还是要提高企业的无形价值与有形价值,增强对投资者的吸引力。而企业总体价值的提高需要企业在有形的手和无形的手共同作用下不断完善自我,最终构建出一套独特的企业系统。”(24)

(二)资金供给市场角度。

1.增加信贷支持,充分利用资本市场。从银行资金供给角度探析,大型国有银行在放贷对象、放贷额度上要向旅游企业倾斜;建立合适的信贷机制,简化贷款审批手续,提高放贷效率(叶春明等,2009)。(25)

加大资本市场开放力度。积极鼓励风险投资,大力发展产业投资基金和融资租赁模式等新兴金融支持方式;建议银行间交易市场应大力支持获得批准的旅游企业发行债券、短期融资券等。

通过各类产权交易市场,为社会资本注入旅游行业打开方便之门。鼓励外资机构进驻和旅游企业产权交易市场正确发展;根据旅游景区整体租赁的经营模式,还可以建立旅游景区经营权交易市场。

2.创新金融产品,优化金融服务。在针对旅游企业的金融产品方面,谢开尧等(2011)提议大力发展新兴旅游保险和特种旅游保险;(26)还有学者提出中国旅游保险应从推行弹性保费、创新旅游险种等方面着手创新金融保险对旅游业的支持力度,如郑向敏。另外,还可以有针对性地尝试开办旅游景区经营权和门票收入等质押贷款业务(叶春明等,2009;孙晨光,2008)、(27)银团贷款(林莉,2011)、(28)中小旅游企业联保联贷(中国人民银行陇南市中心支行课题组,2011;徐丹丹等,2011)(29)等创新产品。

在针对旅游者的金融产品创新方面,王一林(2012)提出加大个人金融业务创新,积极创新养老金融产品;(30)中国人民银行陇南市中心支行课题组(2011)提出要大力创新符合旅游经济特点的个性化金融服务业务,如电话银行、“旅游一卡通”和旅游服务专柜等。(31)

就金融服务体系创新而言,中国人民银行陇南市中心支行课题组(2011)提出金融机构要构建全方位的旅游金融服务体系。(32)林莉(2011)提议加强旅游景区金融服务网点的建设和自助银行设施的配置。(33)蒋小华等(2009)提出建立以政府为主体,商业性担保机构和企业自身为辅的多层次、多样化中小旅游企业信用担保体系;(34)中国人民银行丽江市中心支行课题组(2012)、刘玉珠(2011)等建议探索文化类、旅游类无形资产确权、评估、抵押等一系列操作规则,明确评估标准和指标,为旅游产业无形资产交易双方提供科学合理的评估服务。(35)

表1 部分学者的对策建议

(三)政府部门角度。

1.完善相关法律法规。李平(2003)认为国家应尽快出台旅游业投资管理法规,以立法手段避免旅游业投资中的非理性行为和违法行为,引导资金理智地流入旅游企业。(36)鉴于大部分旅游企业属于民营企业,蒋小华等(2009)建议专门制定一系列针对民营企业的法律、法规及政策,以规范企业自身的组织和经营行为,界定金融交易各方的权责关系,明确保障措施,为企业平等进入金融市场提供法律保障和政策支持。(37)

2.健全财政政策,转变政府职能。从政府部门角度来讲,健全旅游业的各项财政政策,形成完整有效的财政收入、财政支出和财政监督三位一体的财政政策体系,加强旅游业财政政策与金融政策、土地政策等其他产业政策的协调配套,才能破解旅游业发展的瓶颈问题(王建勋,2011)。(38)另外,地方政府要尽快从具体繁杂的经济事务中解脱出来,实现由“管理型”到“服务型”的根本转变,发挥应有的协调作用。

五、总结与未来展望

(一)总结。

旅游业的发展离不开金融资本的支持,只有完成旅游业与金融资本的结合,才能使得旅游业效益和整个社会效益达到最大化、最优化,这一点得到了学者们的普遍认可。在金融支持旅游业发展的机制研究方面,学者们利用产业经济学和金融学理论进行了深入探索;在旅游行业融资现状的研究方面,学者们均认为存在融资难问题,但由于缺乏对旅游企业的调研,无法准确确定旅游企业实际融资意向,立论略显单薄;在融资难的原因探析方面,学者们更多的是从外部环境角度(金融部门和政府部门)展开,对旅游企业自身原因挖掘的不够深入,而事实上,旅游企业作为微观主体,其自身发展是缓解旅游业发展“瓶颈”的重中之重。虽然大多数学者把研究精力集中在“措施”这一部分,但创新性措施并无太多可圈可点之处,能否落实也值得商榷。

已有的研究为未来深入相关理论的系统研究和旅游产业的长远发展奠定了坚实的基础,但仍存在不足之处。首先,现有研究大多以中西部地区城市作为研究对象,个别学者(如胡永政等,2007;宫舒影,2011)对东部及沿海地区的城市旅游业进行了研究分析,研究区域分布不均衡在一定程度上影响了研究的说服力。其次,现有研究大多采用规范分析和理论推演等定性方法,调查问卷和实证分析的研究数量过少。在数量较少的实证研究中,采用的数据不够全面(如仅以银行信贷规模代表全部金融支持),尤其是缺乏一线旅游企业的资金供需数据。

(二)未来研究展望。

针对以上不足,本文认为未来的研究应该从以下三个方面加以完善。

第一,扩大研究区域的范围。金融支持旅游业这一新课题应涉及全国范围内所有的金融部门与旅游企业。因此,后续的研究应该扩大研究范围,不仅包括中西部地区,还应包括东部地区;比较分析不同地区间对旅游企业的金融支持情况,探讨金融支持模式的跨地区复制性、可行性的研究方案。

第二,提倡研究方法多元化。未来研究应该在以往定性研究的基础上,更多地采用量化方法,如因子分析、结构方程模型等;就数据来源而言,学者收集的数据来源应该拓展到其他金融机构以及旅游企业。

第三,理论创新与应用创新相结合,建立系统性研究体系,形成具有可行性的指导方案。在未来研究中,要重视理论创新,对融资供求失衡状况、金融支持旅游经济的作用机理、企业融资难的成因进行多层次、有深度的探究。另外还要紧随金融业及其他行业的发展,正确评估新型金融产品对旅游业发展的支持作用与可比性,比较不同行业、不同区域中金融创新产品的有效程度,以免盲目地跨区域、跨行业复制、移用。

①李振国:《金融支持对旅游产业结构优化调整路径研究》,载于《现代商贸工业》2013年第5期,第3~4页。

②肖大伟、高陆:《金融对产业结构调整和优化的支持》,载于《经济研究导刊》2007年第8期,第61~63页。

③李冬:《旅游业的金融支持模式研究》,载于《长春理工大学学报》2011年第4期,第49~50页。

④胡海燕、黄林、骆红莲:《新疆旅游资源开发与金融支持路径选择——以金融支持国家5A级旅游景区可可托海景区发展为例》,载于《新疆师范大学学报(哲学社会科学版)》2012年第6期,第32~38页。

⑤⑦饶文津:《江西省旅游产业发展及金融支持策略选择》,载于《金融与经济》2010年第1期,第89~90页。

⑥胡永政,胡庆龙:《基于金融支持视角的旅游收入增长研究——来自黄山旅游业的经验数据分析》,载于《经济管理》2007年第24期,第82~87页。

⑧沈静宇:《旅游企业融资问题研究》,载于《旅游科学》2002年第1期,第12~15页。

⑨周淡念:《略论张家界旅游投资的发展对策》,载于《武陵学刊》1995年第2期,第90~93页。

⑩“朝阳产业”—旅游投资 民营企业资本逐鹿[EB/OL].四川在线http://sichuan.scol.com.cn/scjj/20051110/2005111075835.htm。

(11)(21)马常青:《金融支持西部旅游经济发展研究》,载于《甘肃金融》2009年第11期,第40~41页。

(12)宫舒影:《对金融支持富阳市旅游业发展的思考》,载于《经济研究导刊》2011年第3期,第177~179页。

(13)(35)中国人民银行丽江市中心支行课题组:《金融支持旅游文化产业互动发展的思考》,载于《时代金融》2012年第10期,第150~152页。

(14)(16)(17)(25)(27) 叶春明、赵宇华:《中国旅游产业发展中的金融支持研究》,载于《金融理论与实践》2009年第10期,第57~61页。

(14)(26) 谢开尧、邢越、朱本桂:《关于金融支持海南省旅游业发展的建议》,载于《海南金融》2011年第4期,第67~69页。

(15)(24)(34)(37) 蒋小华、卢永忠:《旅游企业融资难的原因及对策》,载于《中国商界》2009年第10期,第35~37页。

(17)(20) 王德业:《金融支持地方旅游经济发展探析》,载于《济南金融》2006第5期,第31~32页。

(17)(28)(33) 林莉:《旅游产业发展中的金融支 持 研究——以湘湖为例》,载于《浙江金融》2011年第12期,第73~76页。

(19) Stiglitz J E、Weiss A:《Credit rationing in marketing with imperfect information》,载于《American Economic Review》1981年第3期,第393~410页。

(21)钟海生:《旅游业的投资需求和对策研究》,载于《旅游学刊》2001年第3期,第9~14页。

(22)(35) 刘玉珠:《金融支持文化产业发展的现状与展望》,载于《中国金融》2011年第22期,第15~17页。

(23)秦华新、褚鸿飞、王升:《增长点与金融资源配置:张家界旅游业与金融效率案例研究》,载于《金融研究》2003年第1期,第125~134页。

(27)孙晨光:《旅游经济发展与金融支持关系思考——以焦作市为例》,载于《金融理论与实践》2008年第7期,第52~55页。

(29)(31)(32) 中国人民银行陇南市中心支行课题组:《金融支持陇南旅游经济发展的调查》,载于《甘肃金融》2011年第11期,第31~33页。

(29)徐丹丹、宋欣、张维昊:《国外城市发展文化创意产业的金融支持研究》,载于《首都经济贸易大学学报》2011年5期,第52~56页。

(30)王一林:《旅游金融创新的探索与实践》,载于《国际金融》2012年第7期,第9~11页。

(36)李平:《我国旅游投资存在的误区及建议》,载于《宏观经济研究》2003年第10期,第30~32页。

(38)王建勋:《旅游业发展的财政政策研究》,东北财经大学博士论文,2011。