香港与上海老年社会救助模式比较研究

2014-04-23张浩淼

张浩淼

(四川大学公共管理学院,成都610064)

老年社会救助是指国家和社会对因经济、社会等各种原因而陷入生活困境的老年人提供救助,以保障其最低限度生活的措施。香港在老年社会救助方面较为完善;上海作为内地老龄化程度最高的城市,近年来在探索完善针对老年人的社会救助方面,走在全国的前列。本文将从救助内容、救助主体、经费来源以及救助覆盖面和救助水平这几大方面对香港和上海的老年社会救助模式进行比较,以找出两地模式的相同之处与不同之处,并希望从比较中获得相关启示,进而对上海乃至全国的老年社会救助模式的发展方向和道路进行反思与探索。

一、救助内容比较

香港的社会救助体系以包括综合社会保障援助计划在内的生活救助为核心,以住房、医疗、法律与心理救助为补充,其中专门针对老年人的救助内容与项目包括如下内容。

1.生活救助:(1)综合社会保障援助计划:老年人除领取以一般受助者为资助对象的标准救助金外,符合条件的还可以申领长期个案辅助金和用来支付住房支出、家庭支出、医疗与健康支出等支出项目的高龄特别津贴。(2)公共福利金计划:帮助65岁以上的香港老年居民应付特别需要而提供的定额津贴。(3)慈善、信托基金救助:政府部门管理的有群芳救援信托基金等,非政府组织管理的有耆康扶老基金等。

2.医疗救助:除享受一般救助者的诊所费用减免等救助,还有专门针对老年人的长者健康服务计划,旨在为老年人提供身体检查、健康评估、辅导、治疗等服务。

3.住房救助:主要由10项计划组成,其中6项专门针对老年人,包括(1)高龄人士住屋计划,旨在为60岁以上或有独立生活能力的老年人提供住所。这些住所一般有舍监服务,以应付紧急事故。(2)高龄单身人事优先配屋计划,是为每月总收入及现时总资产净值不超过法定最高入息及总资产净值限额的年满60岁并已在香港居住7年的香港居民设立的住房援助计划。(3)“共享颐年”优先配屋计划,该计划为有两位或两位以上高龄人士的家庭提供住房援助,符合条件者一般可于2年内获准入住公屋或选择申请领取租金津贴租用私人住所。(4)“家有长者”优先配屋计划,该计划为家中至少有一位老年人且已在公屋轮侯上登记18个月以上的家庭优先提供住所。(5)“新市乐天伦”优先配屋计划,该计划使家有老年人的家庭以一户或两户一同或分别申请新市镇公屋内同一幢大厦中的两个独立单元。(6)长者租金津贴计划,该计划为配合老年人不同的住房需要及地区选择,对符合入住公屋条件且将获得入住资格而自愿选择租住私人住宅的老年人提供租房津贴。

4.法律援助:有专门针对老年人的防止虐待长者计划,为预防和处理虐待老年人而提供的法律及相关救助服务。

5.心理救助:有专门针对老年人的预防长者自杀计划,旨在对有自杀倾向或有精神困惑的老人提供深入辅导服务及精神治疗[1]93。

上海的社会救助体系主要以包括最低生活保障制度在内的生活救助为核心,以住房、医疗等专项救助制度为补充,其中针对老年人的救助主要体现在生活救助方面。一是最低生活保障中的“分类施保”措施,比如“退休人员部分养老收入豁免计入”政策是将城镇低保家庭中退休人员的部分养老收入先予以扣除,其余养老收入作为家庭收入计算。此项政策可以加大对低保家庭中养老金偏低的老年退休人员,尤其是少数无子女的“一老养一老”家庭的保障力度,使这部分退休困难老人适当改善其生活水平。除低保金外,社会孤老等特殊困难群体还可以获得粮油帮助等实物救助。二是非缴费型养老金。2006年上海在全国率先出台了将城镇高龄无保障老人纳入社会保障体系的办法,规定年满70周岁,在上海居住、生活满30年且未享受基本养老、医疗以及征地养老待遇的老人,每人每月可以享受460元养老金;2009年该办法将年龄标准放宽到65周岁,养老金标准变为每人每月400元;对70周岁及以上的老人养老金提高到每人每月500元[2]。在其他专项救助制度方面,贫困老年人更多是被当成救助对象中的普通一员,而非有特殊需要的弱势群体,所以并没有专门针对老年贫困群体的特殊救助项目与内容。最近几年上海市愈加关注对老年人这一特殊群体的救助,2009年9月上海开通了全国首条老年人心理危机免费救助热线——“爱心传递热线”,并通过与上海市社会福利行业协会的合作,以“爱心传递热线”为主体的“老年人心理危机救助项目”走进上海500家养老机构,为老年人群体提供更为直接和全面的专业心理危机救助服务。

二、救助主体比较

香港的老年社会救助一般由专业的社会救助机构来实施,既包括政府组织。也包括非政府机构。政府救助机构中最主要的是社会福利署,此外房屋委员会及房屋署、卫生署、法律援助署、安老事务委员会医院管理局等也发挥了重要作用。除政府机构外,非政府救助机构的力量也比较强大,比如耆康老年福利会设有耆康扶老基金,为贫困而有特殊需要的老年人,尤其是那些未取得政府救助的老年人提供一次直接现金救助;基督教灵宝协会和香港明爱是预防和处理虐待老年人计划的执行服务机构;香港撒玛利亚防止自杀危机处理中心是预防长者自杀计划的执行服务机构等[1]92。这些民间组织主要负责救助服务的转介和实施,和政府部门之间是平等合作的关系。

上海的老年社会救助主体是政府部门,其中民政部门最为重要,此外老龄委、房管部门、卫生部门等也发挥了一定作用。民间团体在老年社会救助方面也起到一定作用,比如上海慈善基金会于2001年2月起实施万人慈善医疗救助计划。为全市60岁以上无医疗保障的低保老人实施医疗救助。此外,基金会还出资建立了慈善医疗机构并设立了慈善医疗专项基金等,通过发放慈善医疗卡为部分70岁以上贫困老人提供免费医疗服务(1)。但总地来看,上海民间力量的发展还不充分,慈善基金会等民间组织独立性和自治程度弱,与政府是领导与被领导的关系而非平等合作的伙伴关系。

三、经费来源比较

香港老年社会救助经费主要有三大来源,即政府拨款、社会筹集和自营收入。其中,政府拨款是最主要的来源。以2004-2005年度为例,香港社会福利署预算开支为328亿港元,其中233亿元作为救助金,66亿作为提供给非政府救助机构的经常资助(2)。社会筹集包括奖券基金与社会捐赠。在社会捐赠方面香港社会参与募捐的比率较高,以全港最大的慈善基金——香港公益金为例,2005年其总收入为2.24亿港元,其中2亿港元来自于企业或个人捐款,占其年度收入总额的89.3%。另外,相关调查显示,香港有关机构发出的社会募捐信平均每一封可以得到460港元的捐款,比起美国的10美元和英国的5美元捐款都高得多。香港青年协会2002年发表的一份报告表明在2000多名15岁以上的受访香港市民中,93.7%的人曾在年内捐款[3]。自营收入一般包括相关老年社会救助机构的会费、慈善基金增值收入、机构资产利息所得等,这部分收入所占比例较小。

上海老年社会救助经费来源主要有两个渠道,即政府拨款和社会筹集,其中政府拨款是主要来源渠道。2007年上海市各级政府累计支出各类救助资金11.91亿元。在社会筹集方面,截至2007年底,上海建立了291个社区经常性社会捐助接收点,但是总地来看,在社会捐赠方面,上海和大陆其他地区的社会参与程度较低。调查显示全国捐赠中个人捐赠不超过20%,2007年我国人均捐赠额为2.5元,社会捐赠额仅为当年人均 GDP的0.02%(3)。

四、救助覆盖面与救助水平比较

在生活救助覆盖面方面,截至2005年底,香港社会福利署分别为18.7万老年人提供了综援津贴,为46.1万老年人提供了高龄津贴,以同期老年人口总数的109.1万人为基数,共覆盖了老年人口的59.4%(4)。在住房救助方面,截至2005年底,香港房屋委员会和房屋署为41万老人提供了廉租公房,占老年人口的40%左右(5)。在医疗救助方面,截至2003年底,共有19.3%的老人享受了卫生署推出的长者健康服务计划提供的相关医疗服务(6)。在法律援助方面,2005年1-9月几个月内,基督教灵宝协会和香港明爱就为176位受虐待的老年人提供了相关救助服务(7)。在心理救助方面,预防长者自杀计划2005年共接获1775宗咨询与救助来电,其中154位接受了深入辅导,170位老人接受了诊所治疗(8)。从救助水平来看,2005年香港社会福利署综合社会保障援助支出总额为176.3亿港元,按当年54.2万人的受助人数计算,人均受资助额为3.25万港元,占当年人均国民生产总值的17.5%[1]120。由于存在对老年人的特殊待遇规定以及老年人可以申请长期个案辅助津贴和高龄津贴,老年人年均受助额必定要高于平均水平。依据综援规定,单身健全的老年人或残疾度为50%的老年人每人每月可在综援计划下领取2280港元救助金,单身且残疾度达100%的老年人每人每月可在综援计划下领取2760港元救助金,单身且需要护理的老年人每人每月可领取3885港元救助金,符合长期个案辅助津贴领取条件的老年人每月还可在综援计划下领取1430港元的个案辅助金。此外,符合相关领取高龄津贴的老年人还可获得每月数额不菲的房屋、家庭、医疗、照顾幼儿等各类开支的补助金(9)。

上海市60岁及以上老年人获得城镇最低生活保障金的人数在2008年共计0.77万人,获得农村最低生活保障金的人数共计5.20万人,以同期老年人口总数300.6万计算,共覆盖了老年人口的2%。2007年领取非缴费型养老金的老年人约6万人,占有资格领取的老年人总数的3.8%(10)。在其他诸如住房、医疗等专项救助中,由于老年人主要作为救助对象中的普通组成部分,很难检索到相关数据。从救助水平看,2007年上海城市最低生活保障支出共8.44亿元,城市低保对象为33.9万,人均受助金额为2490元,仅占当年人均国民生产总值的3.8%;社会孤老额外可得到粮油帮助的数额为年均530元,退休老人部分养老收入豁免计入额为110元(11)。另外,虽然上海对无保障老年人提供每月一定数额的非缴费养老金,但是政策给予贫困与非贫困老年人相同的待遇。低保家庭中高龄老人获得的非缴费养老待遇需要计入家庭收入并重新核定,因此,事实上很多贫困老年人不再享受最低生活保障金,这对贫困老年人显然是不公平的。

五、小结与讨论

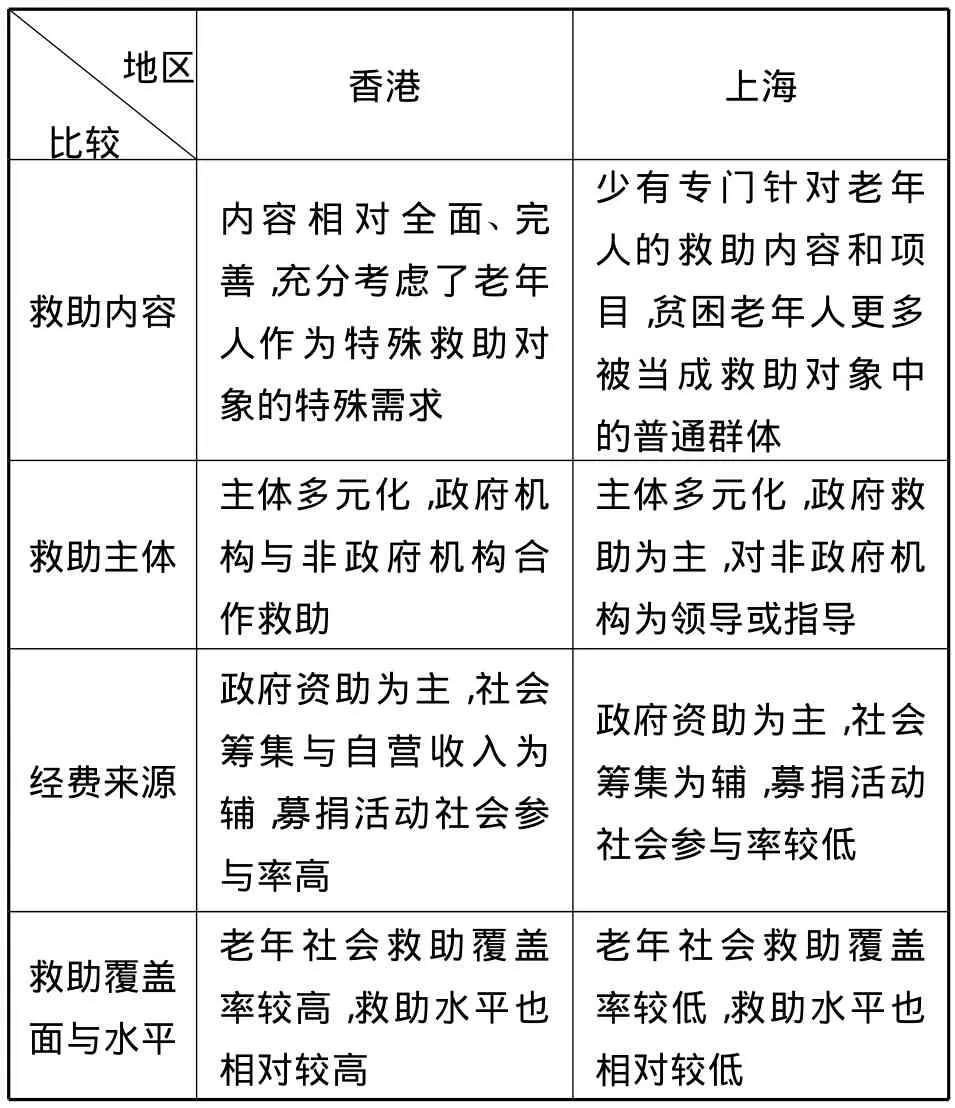

香港和上海老年社会救助模式的主要特征归纳如下表:

表1 香港与上海老年社会救助模式综合比较

总地来看,两地老年社会救助模式的相同之处在于:从救助内容来看,均以生活救助为主,医疗、住房等其他救助为辅;从救助主体来看,均体现出政府与民间的多元化特征;从经费来源来看,均以政府资助为主,社会筹集为辅。两地模式的不同之处在于:在救助内容方面,香港老年社会救助的内容相对全面、完善,充分考虑了老年人作为特殊救助对象的特殊需求,而上海专门针对老年人的救助内容和项目少,贫困老年人更多被当成救助对象中的普通群体;在救助主体方面,香港的老年社会救助机构是政府和非政府组织组成的合作体系,上海仍以政府组织为核心,对非政府组织是领导或指导关系;在经费来源方面,香港社会筹募救助经费的社会参与率远高于上海;在救助覆盖面和救助水平方面,上海也与香港有较大差距。

从上述比较中,我们可以获得以下启示:

第一,社会救助制度设计需要考虑不同群体的不同需要。老年人作为生理上的弱势群体,往往因为自身无法控制的原因而陷入生活困境,他们与健全成年人贫困群体的困难程度和改善自身困境的能力与条件是不一样的。他们的基本生活需要比健全成人贫困群体更为复杂,但摆脱困境与满足自身需要的能力却差得多,因此,老年贫困群体需要社会更多的关心与帮助。为此,上海应该增加以老年贫困与弱势群体为特殊救助对象的社会救助内容及项目,比如在非缴费养老金方面,对低保家庭的高龄老人所享受的救助金免于收入核定,即贫困老年人除低保金外还可以获得非缴费养老金;此外,还需要在住房、医疗救助等方面,设立一些针对老年人的专门的、具体的救助项目。

第二,发展老年社会救助需要培育民间组织,动员和挖掘民间力量,发挥其在老年社会救助领域提供资金、服务的作用。在人口老龄化和福利多元主义的背景下,香港政府既是老年社会救助的经费资助者,也是其中一部分救助服务的提供者,但也有许多救助项目和服务是由政府资助非政府组织来承担与实施的,并取得了较好的效果。从上海的情况看,政府承担的救助职责过多、过重,民间力量还未充分发挥,因此可以考虑把新设立的老年社会救助项目更多地交给民间组织来实施。此外,还需要调动广大市民参与社会捐赠和老年社会救助事业的热情。

第三,老年社会救助所要满足老年人的最低限度的生活不能局限于物质层面,还应当使老年人获得尊严。香港的经验表明老年社会救助除满足老年人的经济需求外,还包括满足他们的健康、照顾幼儿和心理辅导等需求,使老年人能够“老有所食”,“老有所栖”,“老有所医”,“老有所属”。在这方面,上海可以借鉴吸取香港经验,扩大老年社会救助的覆盖范围并相应提高救助水平,同时考虑不同救助对象的不同救助需求,除满足其物质需要外,还要满足其精神需要,使老年人尤其是贫困老年人可以分享经济社会的发展成果。

注释:

(1)参见上海市慈善基金会网站。

(2)参见香港社会福利署:《2003及2004年度社会福利署年报》。

(3)数据来源于杨团、葛道顺主编的《中国慈善发展报告(2009)》。

(4)数据来源于香港社会福利署,社会保障统计数字。

(5)数据来源:香港房屋委员会,《房屋统计图表(2005)》。

(6)香港卫生署:《2003-2004年度卫生署年报》。

(7)数据来源于香港社会福利署,虐待长者个案中央资料系统。

(8)香港社会福利署:《2003及2004年度社会福利署年报》。

(9)救助金标准为2006年2月起生效的金额,参见《综合社会保障援助指引》。

(10)数据来源:《2008年上海市老龄事业发展报告书》。

(11)数据来源:《2007年上海市社会救助工作》。

[1]田北海.香港与内地老年社会福利模式比较[M].北京:北京大学出版社,2008.

[2]戴律国.上海福利性养老金:城镇高龄老人保障无忧[N].中国劳动社会保障报,2009-08-13(008).

[3]冯丹藜.香港,慈善之都[N].中国红十字报,2009-07-07(04).