印度独立以来国家发展道路的特点及启示

2014-04-23刘坤丽

刘坤丽

(首都师范大学政法学院,北京100089)

一、印度独立以来的国家发展道路

印度是印度洋沿岸国家。早期的印度主要是尼格罗人、原始澳大利亚人、中国人、蒙古人、地中海人、迪纳拉人及印度土著人、黑人的居住地。15世纪以来印度先后沦为葡萄牙、法国和英国的殖民地,直至1947年才正式宣布脱离英国独立并于1950年成立印度共和国。印度获得民族独立已经将近半个多世纪,其国家发展道路大致可分为三个阶段。

第一个阶段是从1947年印度获得独立到1964年尼赫鲁执政结束,包括独立以后从自治领到印度共和国的过渡时期和1950年后的国家改革发展时期。印度人民经过艰苦斗争,终于通过“蒙巴顿方案”实现了独立。在由自治领向共和国过渡的初期,印度采取了建立自治领政权、进行土邦的归并和取消、制止教派仇杀等措施,稳定了独立后的局势。有欧洲学者对比德意志和意大利的统一,把印度土邦合并和最终取消称为实现印度统一的一次“不流血革命”,把负责解决土邦事务的帕特尔称为“印度的俾斯麦”[1]53。1950年《印度宪法》的颁布标志着印度实现向共和国的过渡,同时印度确立了国家发展目标:建成一个统一、强大、受到国际社会尊重并发挥重要作用的世界大国[2]。遵循这个目标,印度在政治、经济、社会和外交等方面进行了改革:政治上实行议会民主,经济上建立了比较完整的工业体系,注重社会公平,缓和教派和种姓的矛盾,倡导和平共处五项原则和发起不结盟运动等。总之,在这个时期,印度通过平稳过渡和改革,为以后国家发展奠定了基础。

第二个阶段是从1965年到1991年。这一阶段矛盾冲突不断,局势不稳定,属于印度在曲折中发展时期。60年代后半期,印度的阶级矛盾开始变得尖锐起来,同时执政的国大党内部也出现矛盾和斗争,并于1969年分裂成两派。进入20世纪70年代,印度陷入了严重的经济和政治危机,引发了反政府骚乱和大罢工。英迪拉·甘地政府于1974年宣布国家进入紧急状态。紧急状态状态持续了19个月,印度经济在这段时间有了显著的发展,但在1977年的大选中,英迪拉·甘地出人意料地惨败,使国大党下野、人民党上台。虽然这段时期印度的国家目标是稳定局势和促进发展,但三次印巴战争、多次教派冲突,使国内外局势不稳定,导致印度国家发展进程缓慢。

第三个阶段是从1992年到至今。在这一阶段,印度调整了国家发展进程,注重稳定局势和发展战略,使国家进入了直线前进时期。20世纪90年代,印度领导人在分析了国内外局势,及时对国家发展战略进行了调整。拉奥提出“在印度,谋求共存是唯一的生存之道”[3]115,积极缓和内部各方面的矛盾,维护国内的稳定;瓦杰帕伊提出实行“第二代的经济改革”[4]55,在经济政策上打出自由化和全球化两面旗帜,努力加快对外开放的步伐。进入21世纪后,印度经济的增长速度和经济实力明显增强,所取得的成就得到国际社会的广泛关注。随着国家实力的增强,印度在联合国提出“入常”要求,谋求成为国际社会中的的“大国”、“强国”。

二、印度独立以来国家发展道路的主要特点

(一)对英国议会民主制的继承

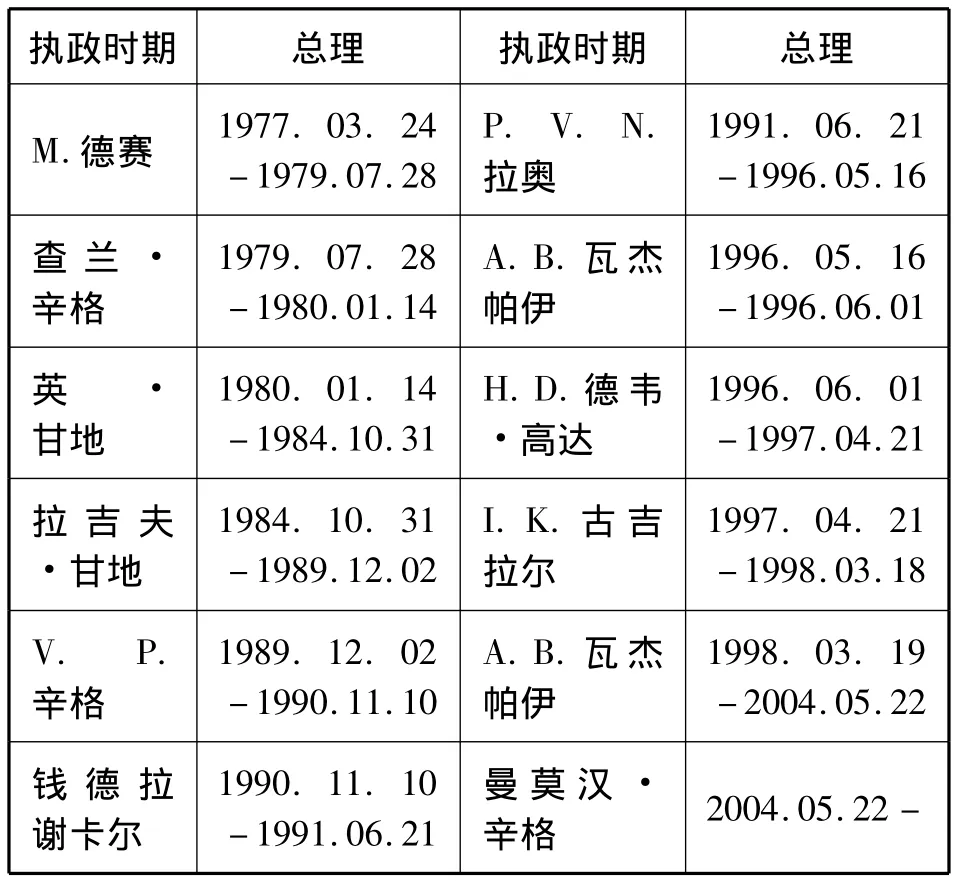

作为曾经的宗主国,英国“在印度留下了西方式的民主和东方王朝体制的混合体。”[5]350印度对英国议会民主制的继承使自身避免了像法国大革命那样的血雨腥风,同时得到本国人民和西方国家的认可,保证了国家发展所需的国内外和平环境。尽管印度的民主政治经历了各种严峻的考验和挑战,但它得到了广大民众特别是中产阶级的普遍认同,体现了这种制度在印度社会的适应性,以及对社会矛盾的调节能力。“无论以何种标准来衡量,它都不是最有效率的,然而它却具有内在的稳定性。”[6]320世纪70年代以来,印度政权更迭频繁,但总体能保持动而不乱。印度独立之初,政权主要由尼赫鲁家族把持,尼赫鲁、其女儿英迪拉·甘地和其外孙拉吉夫·甘地完成了王朝接力。1969年国大党内部发生分裂,使不同阶级对政权的争夺变得更加激烈。随着人民党的上台,以及各低种姓政党和地方性政党的崛起,国大党的优势地位丧失,印度政坛进入了政党互相竞争、政权频繁更迭的状态。“1989-1998短短不到10年,印度共产生了7位总理,其中5位只执政1年左右便倒台了,最短的只执政了十几天。”[7]但是,历次政权的更迭均按民主程序进行,政治形势是动而不乱,国家发展进程未受大影响。这使得印度政权最终平稳地完成了政治结构从“三足鼎立”到“两党对峙”再到“联合执政”的组合过程[8]。

表1 1977-2004印度历届总理及其任期

(二)经济发展规划保持连续性和灵活性

自独立以来,印度的经济发展模式经历了从半封闭、半管制、内向型的进口替代向自由化、开放型的转变,经济结构从以农业为主向以工业和服务业为主转变,知识经济在国民经济中作用日益扩大[3]202。印度从1947年开始制定五年经济发展计划,至今已完成十一个五年计划。其间印度经济发展一直保持连续性,中间虽有短暂间歇,但总体来看,经半个多世纪的经济建设,印度总体经济实力已大大加强。表2显示印度通过经济发展规划的连续性,使国民收入和人均收入都有明显的增长。

印度经济发展的灵活性体现在历届政府根据国内外局势变化,积极采取了不同的经济发展策略。表3显示,从建国至21世纪初,印度三个产业年增长率在每个时期是变化的,但相对来说,仍维持在一个较高水平。其中,“1992-1993年度至2000-2001年度的经济平均年增长率达6.3%,2003-2004 年度的增长率高达8.7%。”[5]477拉吉夫·甘地执政时期,印度政府强调把科学技术摆在经济发展中的重要位置;瓦杰帕伊政府实行了“第二代经济改革”,加快对外开放的步伐,“勇敢面对知识经济的大潮,把因特网视为变革的动力……制定了信息产业政策,使该产业已呈现年均增长50%的惊人速度……创造出以信息技术产业带动经济发展的新模式”[7]9;而印度第九个五年计划的实施,更加注重积极迎接全球化趋势和挑战,强调印度经济与世界经济接轨。总之,这种经济发展规划保持连续性和灵活性的特点为促进印度国家的发展奠定了坚实的物质基础。

表2 1960-1961年度以来的国民收入和人均收入[9]451(按1970-1971年度)

(三)多领域的创新与发展促进了国家的进步

独立之初,由于前两个五年计划对农业的忽视,印度国内粮食严重缺乏。在这种情况下,印度政府依靠世界银行和美国的援助推行了“绿色革命”(1)。经过二十多年的发展,到1978年印度实现了粮食自给,并有少量出口。这对印度本身和世界来说,都是一个十分了不起的成就。在牛奶业方面,印度在1965年制订发展牛奶工业的宏伟蓝图,称为“牛奶极大丰富计划”。该计划分三个阶段开展:第一阶段是1970年获得世界粮食计划署的脱脂奶粉和黄油;第二阶段是在1981年建立全国性的牛奶生产供应网,在全国推广“阿南德模式”(2);第三阶段是在1985年巩固前两个阶段的成果。这一计划使贫困人口得到较多的实惠,对提高印度国民的身体素质和改变农村的贫困面貌起到了很大的作用。印度是三面环海且海洋资源极其丰富的国家,“印度洋蕴藏的丰富资源对印度的经济发展具有巨大的战略意义。”[10]510为此印度政府积极制定具体的行动计划,加大对海洋渔业和淡水养殖业的资金投入,同时从国外引进技术和人才,掀起了一场“蓝色革命”。

表3 20世纪50年代至21世纪初印度国民生产总值平均年增长率

印度盛产各种花卉、蔬菜,并且其热带水果品质上乘,但是受到各种因素的制约,起初印度农产品在外贸出口中所占的比重极低。随着对外开放程度加大和政府的导向作用,印度人民开始把目光转向国际市场,积极推动“彩色革命”,使本国农产品的出口有了大幅提高。

在教育方面,1948年尼赫鲁曾提出:“教育的整个基础必须进行一次革命。”[1]1441966年,著名物理学家D.S科塔里教授在《教育与国家发展》报告中呼吁:对14岁以下学龄儿童提供免费义务教育;重视教育机会平等,重视科学教育;将国家财政收入的6%投资于教育。该报告推动了印度教育体制的改革,促使10+2+3教育体制的推行,并在印度全国形成统一的教育结构。从1987-1988年制订“黑板行动”计划,到“印度政府单独从教育经费之外拨付总额达452.674亿卢布的经费为小学生提供午餐营养资助”[3]344,印度政府一直在不断加大教育投入。教育革命为印度国家各方面的发展创造了有利条件,使印度科技人员的素质在世界上得到广泛赞誉。

表4 印度的农产品出口值及占出口总值的比重(单位:百万美元)

(四)种族、宗教和种姓的矛盾突出

种族、宗教和种姓的矛盾是印度历史遗留的一个复杂问题。独立之初,甘地不惜用绝食的方法来反对宗教仇杀,最后却被印度教狂热分子刺杀。尼赫鲁也认为教派主义是国家团结进步的大敌,听任其泛滥而不加制止,就会毁灭印度。1957年他在给友人的信中说:“就个人而言,我感到印度面临的任务不仅是发展经济,实现印度人民心理和精神上的整合是更重要的任务。”[1]183随着社会发展,种姓和宗教、种族结合起来,形成新的趋势。在印度许多政党组织的主张、纲领背后,都有着其种姓或宗教的本质。如拉贾斯坦贾特种姓的候选人口号是:“一个贾特人必须投贾特人的票,正像一个贾特人把女儿只嫁给贾特人一样。”[11]83印度人民党也极力鼓吹“一个国家,一种宗教、一种文化”[12]。随着全球化发展,印度的种族、宗教和种姓遭到巨大冲击。

另一方面,“印度向来就不仅仅只是一个国家那么简单,它永远是一个梦,一个理想”[13]2,“人的存在……不管是认可还是超脱……都尽可能争取超越暂存的和谐,争取通过一切理解而获致的宁静。”[14]735正是这种思想使印度对矛盾具有很大的包容性。这种和而不同的精神,使印度文化保持了内在的多元性,成为保持印度稳定和安全均衡的重要因素。同时,世俗主义的功利思想逐步渗透到印度社会的各个层面,“实实在在的东西是经济因素……把公众的注意力转移到这方面来,就会自动发现宗教的差别将不再重要。”[15]新的社会背景下,现代价值取向逐渐深入人心,使印度国内宗教、种族和种姓矛盾呈现一种在发展中求解决的趋势。

三、印度独立以来国家发展道路对发展中国家的启示

(一)改革和发展要同本国国情相适应

许多发展中国家在获得独立后都曾尝试进行改革,但由于各种历史遗留问题没有解决,改革未能成功,究其根源是这些国家未能根据本国国情来进行改革。印度独立后的改革,在土邦归并、继承英国的议会民主制、发挥本国英语和文化优势、进行多场革命等方面,都取得了很大的成就,这和本国国情相结合是分不开的。发展中国家进行改革,本身条件不优越,所以应采用最适合自己国家现状、历史和文化特征的体制。充分利用好本国的优势条件,使不利条件的影响低到最小程度,这样才能更好地促进国家的改革和发展。

(二)印度的三个奇迹对发展中国家有借鉴意义

印度国家奇迹是通过制定正确目标、长期坚持、把握局势和灵活调整而实现的。“兰密施曾强调印度是个奇迹:第一,印度是名正言顺的世界最大的民主国;第二,印度是农业奇迹;第三,印度是高科技奇迹”[16]36。发展中国家在实现国家战略时,也要积极做出对时势的正确把握,制定正确的政策,吸取其他国家的成功经验,利用外界帮助和本国的努力,创造属于自己国家的奇迹。

(三)处理国家中存在的矛盾要有渐进性

任何国家都有自己的传统和固有矛盾。这些传统和矛盾有其两面性,一蹴而就地解决不现实,历史本身的筛选性使传统的东西无论以何种方式存在都有其自身存在的价值。例如印度宗教的一些规范,就有利于维持印度的稳定和谐。发展中国家处理民族、宗教问题时,应该尊重不同文化和不同矛盾之间的差异,具体问题具体分析,注重渐进性,冷静的对待和解决。

(四)制定国家发展战略,创造有利的环境来实现目标

从印度和苏联、美国和其他国家之间的外交关系可以看出,印度的发展战略是灵活和务实的。亨利·基辛格曾指出“21世纪的国际体系……将至少包括六个主要的强大力量-美国、欧洲、中国、日本、俄国也许还有印度”[17]24。可以看出他对印度的发展非常重视。发展中国家要努力创造一切有利于实现本国强大的条件,当然前提必须是和平的,这不是空话而是实在。只有本国强大才有能力去保护国民,对世界做出贡献。

(五)舆论对国家的发展进程有很大的影响

印度在发展进程中,印度政府一直在创造有利的国内外环境,尽全力在国际论坛上制造有利于自身发展的舆论,以便使那些支持发展中国家的经济发展计划政策能够顺利实施。近些年,一些国家频繁抛出“中国威胁论”等言论,为印度战略调整提供了机遇。印度国防部长曾宣称“印度将在下世纪成为世界领袖之一……中国是印度的最大竞争对手。”[18]中国一直倡导建设和谐世界、维护世界和平的重要力量,在获得自身发展的同时却屡屡被“中国威胁论”之类的舆论影响。作为中国的邻国,印度也在高速发展,但国际舆论却没有“印度威胁论”一说。国际社会对中印二国崛起的态度和接纳程度的天壤之别确实值得思考和研究。发展中国家在发展过程中,要积极争取舆论的支持,创造有利的舆论氛围,掌握话语权,在实现本国利益同时还要照顾好其他国家的利益,最好的发展结果是实现双方之间的共赢。

注释:

(1)绿色革命是以改良种子为核心,使用化肥农药、灌溉技术和现代农机,以提高单位面积产量。

(2)通过组建奶业合作社,将牛奶生产、加工与市场销售连接起来,实现奶农利益和生产力的最大化。

[1]林承节.独立后的印度史[M].北京:北京大学出版社,2005.

[2]马加力.印度的外交战略[J].和平与发展,2006(2).

[3]孙士海,葛维钧.列国志印度[M].北京:社会科学文献出版社,2003.

[4]马加力.印度形势的回顾与展望[J].现代国际关系,2001(2).

[5]林太.大国通史:印度通史[M].上海:上海社会科学院出版社,2007.

[6]马加力.关注印度:崛起中的大国[M].天津:天津人民出版社,2002.

[7]尚劝余.印度政治现代化发展历程探析[J].南亚研究季刊,2009(4).

[8]马加力.印度加速迈向世界大国的步伐[J].国家安全通讯,2001(4).

[9]鲁达尔·达特,K.P.M.桑达拉姆.印度经济[M].雷启淮,李德昌,文富得,戴永红,等,译.成都:四川大学出版社,1994.

[10]刘建,朱明忠,葛维钧.印度文明[M].福州:福建教育出版社,2008.

[11]马加力,尚会鹏.一应俱全印度人[M].北京:时事出版社,1998.

[12]钱峰.用巫术取代现代科学以宗教应对文化冲击:印度,徘徊于传统与现代间[N].环球时报,2002-09-05(003).

[13]吉檀迦利·科拉纳德.文化震撼之旅:印度[M].张文渊,译.北京:旅游教育出版社,2009.

[14]A.L.巴沙姆.印度文化史[M].闽光沛,等,译.北京:商务印书馆,1997.

[15]孙士海.印度政治五十年[J].当代亚太,2000(11).

[16]杰伦·兰密施.理解CHINDIA:关于中国和印度的思考[M].蔡枫,董万峰,译.银川:宁夏人民出版社,2006.

[17]塞缪尔·亨廷顿.文明的冲突与世界秩序的重建[M].周琪,译.北京:新华出版社,1998.

[18]张文木.印度的大国战略与南亚的地缘政治格局[J].战略与管理,2002(04).