从“三公”经费公开到“四本”预算编制

——浅谈我国政府预算公开改革

2014-04-12张慧玲

●张慧玲

从“三公”经费公开到“四本”预算编制

——浅谈我国政府预算公开改革

●张慧玲

2014年8月31日,十二届全国人大常委会第十次会议通过了 《全国人民代表大会常务委员会关于修改 〈中华人民共和国预算法〉的决定》,并重新颁布修订后的新预算法,新法自2015年1月1日起施行。新预算法首次明确规定将全面实行“四本”预算(即公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算)的全口径预算管理体系,是此次新法出台中的一大亮点。如果说,2011年的中央各部委对“三公”经费公开是我国政府预算公开进行“阳光财政”改革的一个里程碑,那么,此次“四本”预算的全口径预算编制体系的建立,实现了从“一本”账(即公共预算)到“四本”账的转变,标志着我国在政府预算公开改革道路上迈出了坚实的一步。

一、我国政府预算公开的现实意义

原预算法自1995年施行来近20年,我国财政收入总体水平实现了快速增长。财政收入总额由过去的5000多亿元增长到了近13万亿元,增幅为近26倍。同时,财政支出总额也呈水涨船高态势,出现了财政收入增长幅度越大,财政赤字和地方政府负债总额越多的现象。按理,我国正处于经济快速发展的阶段,存在适当金额的财政赤字和地方政府负债是很正常的。然当下非常突出的问题是,快速增长的财政收入和政府债务不断增多并没有让我国公共领域和公共事业得到有效的改善,反而造成了财政赤字和地方政府的欠账越来越多,既困扰着当前经济和社会发展,也影响着居民生活。深纠其因,出现这个问题的根本原因就是政府部门对公共资金使用效率不高。而造成公共资金使用效率不高的深层次原因就是政府预算公开程度不高、预算公开透明度不强,使大量的公共资金长期处在无监督或是监督不力的状态下运行。

政府预算公开是建立我国现代公共预算制度的基本要求。公共资金取之于民、用之于民,对于钱如何花、花到哪里、效果如何,就应当公开透明。因此,通过及时、有效地把财政预算资金向社会公众公开,接受社会公众的舆论监督,推进预算资金“阳光化”,政府部门是责无旁贷的。从深层次上来看,政府预算公开既是我国公共预算制度领域改革的突破口,又是深化我国当前财税体制改革的一项核心内容。

二、我国政府预算公开改革的演进历程

自建国以来,我国在财政预算公开改革道路上主要经历了三个阶段。由1951年的“国家机密、不得向社会公开”到1999年的“政府部门预算情况向特定人群(即人大代表)公开”,再到近年来“政府部门预算要向社会公众公开”三个阶段的逐步演进。

(一)第一阶段:国家机密、不得向社会公开

1951年颁布的《保守国家机密暂行条例》中明确规定:“对于涉及到国家财政计划和国家概算、预决算信息以及各种财务机密的事项不得向社会公开,属于国家机密”。

(二)第二阶段:向特定人群(人大代表)公开

1999年,全国人大常委会审议通过的《关于加强中央预算审查监督的决定》首次针对编制部门预算以及细化单位预算等方面提出了明确要求。此后,部门预算的细账开始向特定人群(即人大代表)公开。

(三)第三阶段:向社会公众公开

(1)早期政府预算公开的探索。2000年,河南焦作最早开始探索部门预算提交和政府预算公开的改革。提出了公民可进入财政信息服务大厅查看部门预算情况;2004年,预算法启动修订。2005年,浙江温岭进行了参与式预算试点“民主恳谈”,后来“民主恳谈”进一步深化到预算公开。2006年,湖北省开始公开部分财政编制和政务信息情况。

(2)首个涉及预算公开的制度落地。2007年4月,颁布的《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)中规定:“要将财政预决算报告、财政收支情况、各类财政专项资金的管理以及资金使用情况列为需要重点公开的政府信息”。该条例于2008年5月1日起正式实施。

(3)政府预算公开化运动的全面推广。从2008年年底开始,上海闵行区连续两年对本市政府财政预算资金组织进行预算听证会。2009年底,财政部等部门已经在筹划如何推进中央部门政府预算公开。2010年3月初,财政部发布了《关于进一步做好地方财政预算信息公开的通知》,通知中明确要求各地要及时主动地公开各自财政预算信息。随后,财政部又要求中央各部委在2010年全国“两会”结束后15天内公开各自的部门预算。与此同时,财政部在网站上公开了部分比以前更多、内容更详细的财政预算资金信息,内容甚至包括国有资本经营预算。2011年4月,科技部在众多中央部委中率先公开其当年的“部门账本”,首次将“三公”经费预算情况细化并公之于众。其他中央部委紧随其后,逐步公开各自的“三公”经费情况。2013年11月,党的十八届三中全会上决定改进预算管理制度,会议审议通过的《关于全面深化改革若干重大问题的决定》中明确指出:“要改进预算管理制度,实施全面规范、公开透明的预算制度”。2014年3月,财政部发布了《关于深入推进地方预决算公开工作的通知》,要求各级政府部门预决算均要按照支出功能分类全部细化到最底层科目“项”级,对于专项转移支付预算、决算均要求细化到具体项目。2014年4月,在十二届全国人大常委会第八次会议上讨论了预算草案三审稿,将进一步规范政府收支行为、建立健全全面规范公开透明的预算制度写入立法目的,推进了“四本”预算全口径预算编制体系的确立。

(4)新预算法落定出台。2014年8月31日,十二届全国人大常委会第十次会议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改 〈中华人民共和国预算法〉的决定》,并重新颁布修订后的新预算法,自2015年1月1日起施行。历时10年的预算法修订终于落定出台。新法明确规定了“政府的全部收入和支出都应当纳入预算”,并以立法的形式明确将全面实行 “四本”预算的全口径预算管理体系。

三、我国政府预算公开改革取得初步成效

在我国进行十余年的政府预算公开改革和探索过程中,特别是近年来中央各部委连续五年推进部门预算和“三公”经费的公开,我国政府预算公开改革工作取得了一定成效:一方面,中央部委“三公”经费管理制度得到了完善,部门预算的编制进一步细化,各级部门倡俭治奢,推动政风变化,在坚持零增长原则上严格控制“三公”经费,预算资金总额较上年只减不增,提升了财政预算资金的使用效率,腾出更多社会资金用于改善民生;另一方面,通过引入社会公众的民主监督,有效改善各级政府部门对财政预算资金的执行管理,使其进一步用好人民赋予的财权。

(一)预算公开范围逐年扩大,公开内容更趋于细化

2010年,共有75个中央部委在首次推进部门预算公开过程中向社会公众公开晒出“自家”账本,公开内容包括《财政拨款支出预算表》和《部门预算收支总表》。

2011年,共有92家中央部委公开了部门预算。其中,科技部率先公开其“三公”经费情况,成为第一个公布“三公”经费预算的中央部委,部门预算公开也实现了从“大账”到“细账”转变。

2012年,共有95家中央部委公开了部门预算。“三公”经费预算随同上年度部门决算一起在7月份公开,在预算科目上中央各部门将教育、医疗卫生等5个“类”级支出细化公开到最底层“项”级科目。

2013年,共有95家中央部委公开了部门预算。“三公”经费预算首次随同当年度的部门预算在4月份同台亮相,更加有利于社会公众对预决算情况进行监督。预算公开内容上趋于细化,在上年度的基础上进一步扩展到文化体育与传媒、科学技术2个“类”级科目,在教育、科学等7个重点支出领域,将部门预算细化公开到最底层“项”级科目,并且在上年度公开的基础上增加了《政府性基金收入情况》。

2014年,90多个中央部委的部门预算集体亮相。根据相关要求,今年中央和地方所有财政拨款的部门(除涉密部门或内容外)均应该向社会公开本部门预算、决算,而且要求全部财政预算资金支出均按照支出功能分类细化到最底层“项”级科目。在公开内容,较上年“五张表”的基础上,新增填报《“三公”经费财政拨款预算表》,同时将“三公”经费中的“公务用车购置费与运行费”进行了更加细化的拆分,分别列为“公务用车运行费”、“公务用车购置费”。另外更新了各部委“三公”经费明细账的列示方式,将2014年度财政拨款预算数与2013年预算数、2013年预算实行执行数进行对比列示,以方便社会公众进行直观对比,更好地接受民众舆论监督。

(二)严控“三公”经费预算总规模,有效提升资金使用效率

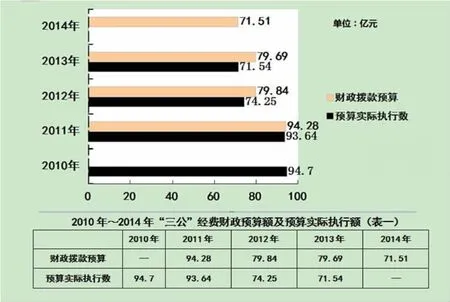

笔者对近年来财政部公布中央本级“三公”经费的数据进行了汇总,发现近五年来财政拨款预算数和实际预算执行数均呈下降趋势(表一),特别是2012年中央部门“三公经费”财政拨款预算较2011年预算执行数大幅下降近20亿元。

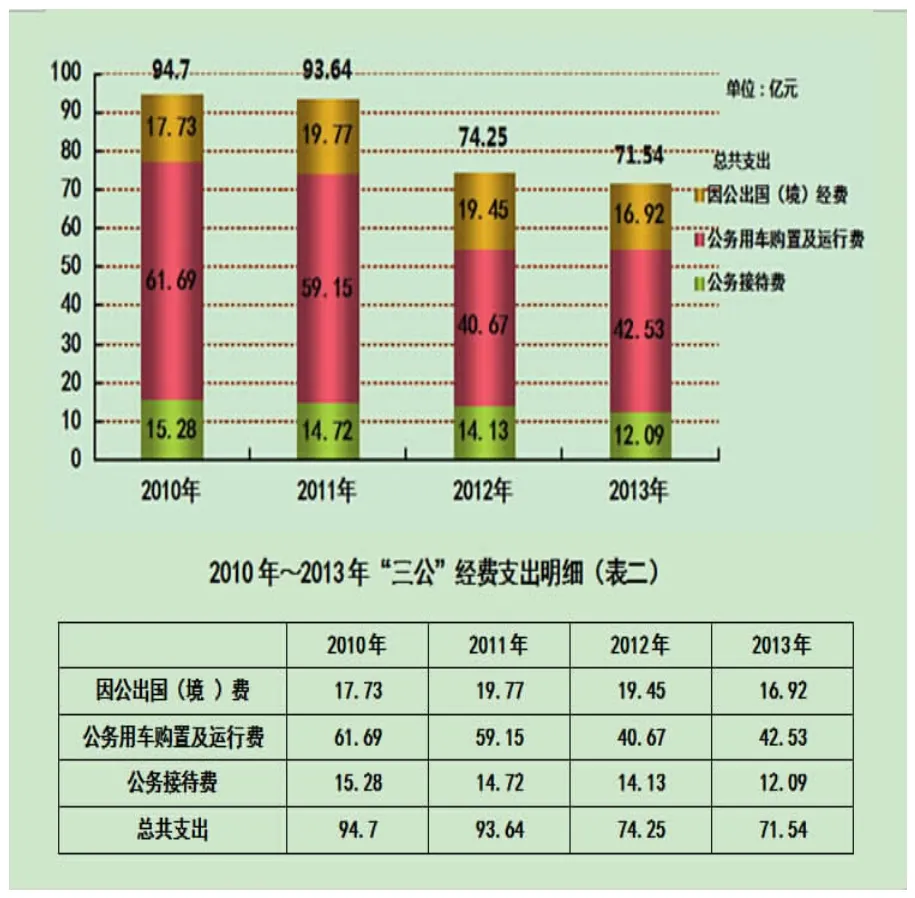

近五年中央部门各年度财政预算资金具体实际执行明细情况(表二):

从表中可以清晰地看到:从党中央提出“八项规定”,到习总书记关于厉行勤俭节约的重要批示,再到李克强总理对于本届政府任期内“三公”经费只减不增的承诺,这些“政策信号”的具体落实情况在近年来公布的以“三公”经费为代表的预算公开中都得到了明确体现。政府预算公开既顺应了公众的期待,又促使各级财政预算部门更加科学合理地安排好预算资金。

四、我国政府预算公开存在的问题及几点建议

经细研近年来部门预算公开的信息,也不难发现目前我国预算公开还尚存在着不少问题:如预算编制方法还存在一些弊端;部门预算资金的公开仍不够细化;对于公众所关切的行政人员经费列示仍然不够明朗;地方政府预算公开推进力度还有待加强;社会公众参与度不高,等等。

就此以行政经费、人员经费公开情况为例,从财政部公布的2014年中央部门“三公”经费来看,今年已公开的95个中央部委基本达到 “部门预算资金支出需全部公开到支出功能分类的最底层项级科目”这个要求。但公众最关注的行政经费、人员经费支出情况仍不清晰、不明朗,一度成为社会各界质疑的焦点。审计署是今年公布最详细的部门。与之相比的95个中央部委中,只有审计署等少数部门公开了人员经费,大多数中央部委公布的行政经费都纳入“基本支出”中,并未单独提及其具体支出情况,而对于人员经费支出情况多数部门则根本未涉及。但审计署公布的2014年人员经费是分散到 “机关服务 (项)支出预算”、“行政运行(项)支出预算”、“事业运行(项)支出预算”等项目中,并未同步公开其人员编制数量,所以即使公布人员经费的总额,也无法了解到人均人员经费。

毋庸置疑,我国政府预算公开改革是一个长期的进程,涉及的因素很多,也很复杂,在改革过程中前行的每一步都会显得很艰难。因此,如何有效解决当前预算公开中存在的问题显得尤为重要,笔者就此提出几点建议:

(一)改进预算编制方法,建立“四本”预算全口径编报体系

目前我国的预算编制方法还存在编制项目过粗、口径单一、编制时间较短、报算报告不明朗等弊端。通过改进预算编制方法,使编制出的新部门预算准备过程更为充分,预算报告内容口径更全面、具体项目更为细致且通俗易读。各级政府部门要以此次新预算法出台为契机,按照新法的要求建立起包括公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算(即“四本”预算)的全口径预算编报体系。同时,在细化编制“四本”预算时,应做到收支真实、数额准确,全面纳入、确保完整,分类明晰、减少交叉,衔接统筹、科学配置。对于每个发展性项目都要把所需劳务和物质投入量、定额资金需要量以及相应的绩效指标、绩效目标等情况在预算报告中列明,并进一步细化支出经济分类科目,以便能达到可审核、可监控、能实现直接支付的程度。

(二)打破预算公开细化的利益束缚,深入推进“三公”经费公开力度

要确保预算公开工作在实行过程中落地生根、不打折扣,除了财政部门提出的具体要求之外,还应有效借助于行政体制改革的力量。由于预算公开直接关系到各级政府部门及其所在部门领导的利益分配、资金安排和使用权力等因素,所以,预算能否公开、公开程度如何,最为关键的是要看各级政府部门及其所在部门领导的态度。如果领导的市场意识浓厚、大局意识强烈或是对权力接受制约的态度明朗,那么预算公开的阻力就小。反之,就很难实现真正公开,并有可能成为预算公开改革的障碍。因此,要深入推进部门预算及“三公”经费公开细化就必须打破各种利益的束缚。

(三)深入推进地方政府对于预算公开的力度

经过连续五年扎实地推进中央部门预算公开,中央部委预算公开内容较往年更加细化详实、部门预算公开时间更加集中。但矛盾也显现出来:一方面,只有中央部委预算“顶层”的公开,而地方政府“基层”预算不公开或公开力度不大、公开内容不详细,那么政府预算公开工作就很难认为是成功的;另一方面,部分地方政府对预算公开消极对待,使预算公开工作不全面推开或推开时存在不彻底、不全面、不深入、不详细的情况,中央预算公开的信息内容因此也会大打折扣。例如,地方财政转移支付预算资金到底是如何使用的,财政专项预算资金有没有全部落实到位等等,这些信息都需要地方政府进一步推进地方预算的公开,以便对这些财政预算资金的分配和具体落实情况做出科学评价。

(四)落实人大在预算公开中的实质审查和监督作用

人大对预算公开的作用主要体现在建立预算实质审查制度和落实预算监督权利两个方面。同时,人大对政府预算的制约方式主要有立法和直接参与预算过程两种。通过人大行使审查与批准预算法案权利,一方面,可以掌控财政预算资金的使用,截断有些政府部门滥用权力的物质来源,从而达到威慑政府的目的;另一方面,通过代议机关民意的行使,表明民选代表和人民对政府的信任与支持,从而保证政府在运作权力时的正当性,改善对预算资金管理模式,用好人民赋予的财权。

“任何监督都不如公开有效”,推进政府预算公开是建立我国现代财政制度的一项基本内容,也是建设创新政府、法治政府、廉洁政府的内在要求。从中央部门“三公”经费的公开,再到建立“四本”预算全口径编报体系,我国在进行了10余年的政府预算公开改革探索的道路上砥砺前行。通过对“透明”预算的改革,既让公众参与到政府公共资金使用的监督中去,有效提升了政府预算资金的使用效率,又充分体现出我国政府打造“阳光财政”的力度和决心,真正实现让权力在“阳光”下运行。

(作者单位:安徽省铜陵市市政工程管理处财务科)