拔针后患肢上举止血法用于成人外周输液的效果观察

2014-04-12张旭丽

张旭丽

●护理园地

拔针后患肢上举止血法用于成人外周输液的效果观察

张旭丽

建立外周静脉通路是临床工作中不可或缺的辅助治疗手段之一。随着患者或其家属要求以及医疗服务质量水平的不断提高,仅仅重视治疗结果已经不够,整个医疗过程开始逐渐被医患双方所重视。其中,“优化”输液过程就是其中一个方面。因此过去的“一针见血”已经不能完全满足现在的医疗现状,这就要求护士在输液完毕时尽量达到无痛性拔针和拔针后无出血、瘀血。拔针不当往往使患者对“扎针”望而生畏,甚至产生恐惧感,进一步造成紧张心理而加重痛苦。我们在多年的护理工作中不断总结经验,认为患肢上举法能较好解决以上问题,提高患者输液满意度。现将该方法报道如下。

1 资料和方法

1.1 一般资料 选取2012年1月至2013年6月入住本科进行外周静脉输液的200例患者为研究对象,其中男114例,女86例,年龄38~82岁,平均56.3岁。均采用7.0号头皮针在手背静脉输液,双上肢均活动自如,入院查出凝血功能、血常规基本正常,无出凝血障碍和血液系统疾病。将200例患者静脉输液针次按按输液方法分别分为A组(传统方法组)410例次、B组(患肢上举法组)450例次、C组(传统方法+患肢上举法组)380例次。上述3组患者年龄、性别、病种等差异均无统计学意义(均P>0.05)。

1.2 方法 A组:静脉输液完毕,拇指按压输液贴然后迅速拔针,并嘱患者用力按压输液贴4min[1],勿揉。B组:输液即将完毕时嘱患者抬高患肢前臂,输液进针点需保证高于心脏平面(即平卧位患肢前臂垂直竖起),待输液瓶内液体流尽,输液管内残留液面下降速度明显减慢或停止时,沿原进针方向及角度的反方向迅速拔针,同时嘱患者保持垂直屈肘,以另一侧手或者患方家属用示指、中指、无名指并拢轻压1min(主要以扶为主,远比A组按压轻),勿揉,随后即放开保持垂直屈肘3min。C组:拔针要点同B组,但按压力量同A组,且按压时间持续拔针后整个屈肘过程,即拔针后4min。

1.3 评价指标 疼痛;出血:轻轻撕开输液贴检阅,有见渗血即记录出血;瘀血:为后续观察,有瘀血瘀斑者即记录。同时,一旦出现瘀血瘀斑则换条静脉通路或换只手臂,以确保结果的准确性;主观感受:真实记录患者认为更加满意的拔针后处理方法。

1.4 统计学处理 所得数据采用SPSS18.0统计软件,组间计数资料比较χ2检验。

2 结果

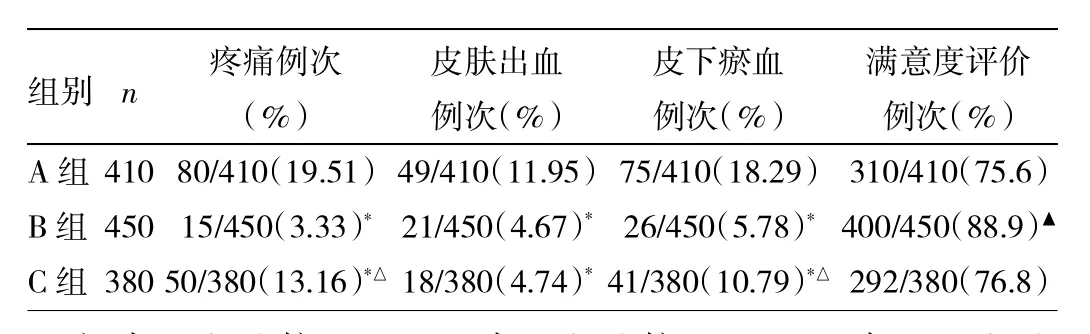

3种拔针后处理方法结果记录 见表1。由表1可见,B、C组显著优于A组,疼痛、出血、瘀血差异有统计学意义(均P<0.05);B、C组间出血情况差异无统计学意义(P>0.05);但疼痛、瘀血差异有统计学意义(均P<0.05);患者满意度评价,更多的患者认为

表1 3种拔针后处理方法效果比较

B组的舒适度更佳(P<0.05)。

3 讨论

3.1 拔针处理方法对疼痛的影响 传统拔针法拔针时直接按压输液贴,即输液患处明显可增加血管壁、皮下组织、皮肤对针头的阻力而加重疼痛,同时也会损伤真皮,而真皮内的痛觉神经纤维末梢分布更为丰富,按压力度越大损伤越严重,疼痛也越强烈。患肢上举法拔针时采用逆向思维,因穿刺时针柄与皮肤成20°角左右进针,拔针时针柄原路退出,减少了传统按压式拔针时因按压导致针管与血管壁、穿刺点皮肤的摩擦力,因此减轻了针管对血管壁、皮肤产生刺激性疼痛以及针管对血管壁的摩擦而造成的血管壁破坏,从而减轻患者的疼痛[2-3]。另外,这样患肢上举所产生的血流减少可使皮肤温度下降,末梢神经敏感度降低,对皮肤针孔刺激所引起的痛觉钝化[4]。

由本资料可见,传统拔针法(A组)80/410例(19.51%)患者自诉疼痛,而3.33%(450/15例)患肢上举法(B组)患者以及13.16%(380/50例)传统方法+患肢上举法组(C组)患者自诉疼痛。由此不难看出,拔针不当及拔针后的持续用力按压均是造成疼痛的原因。

3.2 拔针处理方法对出血、瘀斑的影响 针将皮肤刺破(通常刺破耳垂皮肤),由出血开始到自然止血所需的时间。正常用Duke方法测,出血时间超过4min则为延长。因此我们在本研究过程中,拔针后护理时间定为4min。

本资料可见,传统拔针法(A组)11.95%(410/49例)患者出血,18.29%(410/75例)患者瘀斑;患肢上举法(B组)4.67%(450/21例)患者出血,5.78%(450/26例)患者瘀斑;传统方法+患肢上举法组(C组)4.74%(380/18例)患者出血,10.79%(380/41例)患者瘀斑。

按压一直被认为是很好的止血方法之一,而传统拔针法也正是利用这一点加速进针点止血,减少拔针后出血瘀斑。但是本研究发现,按压并不能完全解决拔针后出血瘀斑,传统拔针后应用拇指按压针眼,而输液进针时,针头刺破皮肤后需在皮下走行一段后才可刺人血管,走行距离因人而异,这就造成皮肤针眼与血管的针眼有一定距离,单指按压可能会因为只按压皮肤针眼而忽略血管针眼造成皮下瘀血。因此拇指按压的仅仅的皮肤进针点,而相应的血管进针点并未按压确实;另外按压造成血液回流阻滞、血液向组织间隙弥散,挤压对血管的微损伤等等,这些尤其对于血管条件本就不佳的肿瘤患者而言更是雪上加霜,从而加重了瘀斑发生概率。

而本资料患肢上举法却是巧妙应用物理原理,当液体在垂直管内自由落体运动时对管壁压力及压强均为零。因此在压力为零的前提下,即使管壁有破损,液体也不会流出。所以尽量减小静脉的内在压力,那么拔针后出血现象自然会得到很好的解决。由于静脉的回流在排除其他因素下(如患者自身血压、肌肉收缩、心脏舒张功能)受重力影响极为明显,因此患肢上举,静脉血液受重力影响加速向心回流,减少静脉充盈程度,使静脉管壁显著降低,从而减少了拔针出血概率,使血管壁的针眼更好更快的得到修复。这也避免对血管有刺激性的药物漏入皮下或皮肤上,产生不良反应,同时可以减少药物的浪费[5]。

本研究认为,患肢上举法减少了成人患者的疼痛不良感受,同时减少了拔针后出血瘀斑的概率。另外,在患肢上举法的基础上按压并不能减少拔针后瘀斑的概率,但在一定程度上增加了患者的不良感受,而且也从侧面证明了按压并不是减少出血的直接原因,可能仅仅是间接原因(如按压血管阻断了血流,利于患处创口的凝血和修复)。

[1] 曾桂群.静脉输液后两种拔针处理方法的效果观察与分析[J].第四军医大学学报,2009,30(15):1382.

[2] 李雅珍,柏玉萍,王丽娟,等.肢体抬高对浅静脉输液拔针影响的临床研究[J].实用护理杂志,2003,19(8):41.

[3] 吉爱平,郜晓红,武国涛,等.静脉穿刺拔针速度的临床研究[J].中国实用护理杂志,2004,20(8):38.

[4] 万雪英,赵宏伟.一种新的拔针方法在老年患者中的应用[J].中华现代护理杂志,2008,14(9):1058.

[5] 陈叶玲,徐瑞璟,聂平,等.静脉留置针改良拔针法对输液渗漏患者疼痛感的影响[J].护理实践与研究,2012,14(9):114.

2013-10-15)

(本文编辑:田云鹏)

温州市2013年度医药卫生科学研究项目(2013B60)

325600 温州医学院附属乐清医院外科