大学生网络道德现状及影响因素分析

——以浙江省大学生为例

2014-04-11韩翼祥何崇赞

韩翼祥,李 明,何崇赞

(1.浙江财经大学 人文学院,浙江 杭州 310018;2.浙江商业职业技术学院 信息技术学院,浙江 杭州 310018)

随着经济社会的快速发展,网络科技得到了长足发展,人们的网络行为也在发生着深刻的变化,对社会道德建设的影响不断加深。作为高等教育的参与者,我们也在时刻关注着大学生网络道德建设状况,以期通过本文的调查分析,对大学生网络道德建设有所启示。网络道德是指计算机信息网络的开发、设计与应用中应当具备的道德意识和应当遵守的道德行为准则。网络道德在计算机网络这一“虚拟的真实空间”中,起着规范人们的行为、调节人们之间利益关系、保证社会整体利益的重要作用[1]。

网络不道德行为是指网络主体出自非善意和邪恶动机而做出的不利或危害他人及社会的网络行为[2]。通过对文献、资料的查阅、分析和整合,网络不道德行为主要有网络不诚信、网上谩骂和人身攻击、传播和发布虚假信息、网络信息诈骗、侵犯个人隐私和知识产权等网络行为。

我们将浙江省大学生作为本次调查的对象,随机抽取10所浙江省本科类院校*10所浙江省本科类院校分别是浙江传媒学院、浙江理工大学、浙江工商大学、浙江财经大学、浙江中医药大学、杭州电子科技大学、中国计量学院、浙江科技学院、浙江工业大学和杭州师范大学。收稿日期:2014-04-26基金项目:浙江省科技厅软科学研究项目“公民网络参与与网络道德共建——以浙江省大学生为例”(2012C35047)作者简介: 韩翼祥(1955-),男,山东淄博人,教授,主要从事教育管理研究。E-mail:hanyx@zufe.edu.cn于2012年5—6月进行随机抽样调查,此次调查共发放问卷1 000份,收回有效问卷993份,有效问卷率达99.3%。

一、大学生参与不道德网络行为现状

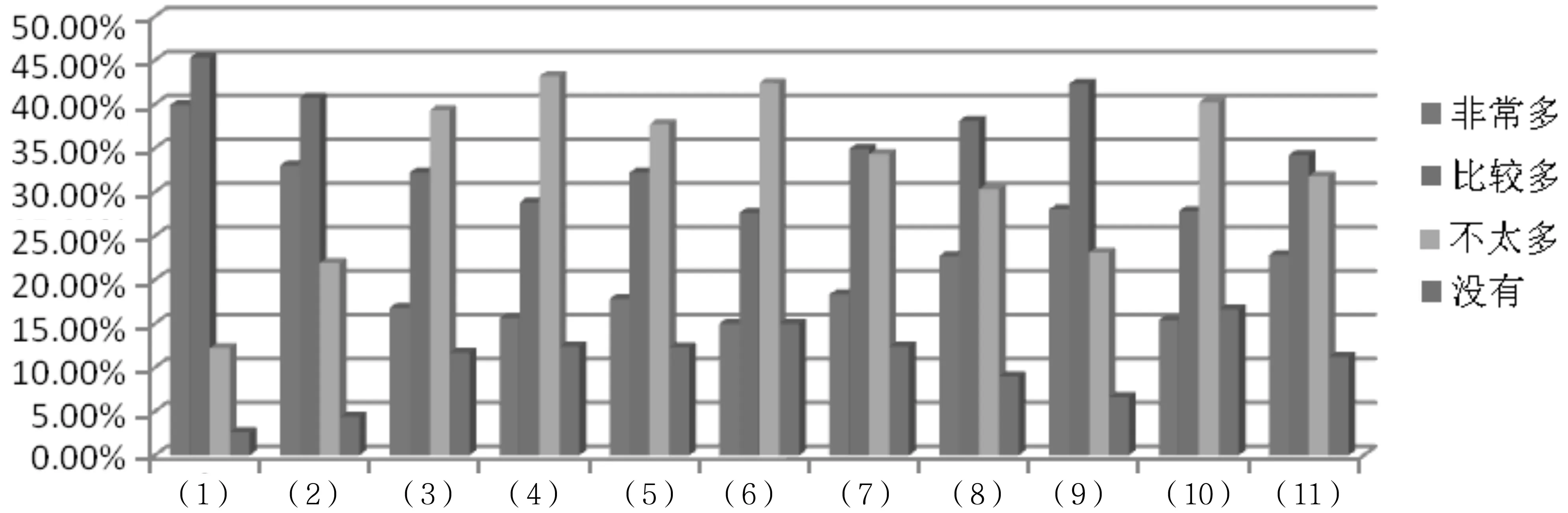

图1为大学生不道德网络行为测量结果。其中,不道德网络行为“下载或使用盗版软件”、“下载资料拼凑论文/课程论文不注明出处” 、“下载或者传播未经授权的音频或视频”,大学生参与的程度较高,测试者选择“非常多”、“比较多”达到70%以上;而“利用网络盗取或者公开谈论他人隐私”、“恶意灌水或刷屏”、“网络交易不诚信”等网络行为,大学生的参与程度相对较低。

通过调查我们还发现,(1)大学生在网络参与中涉及不道德网络行为的情况较为普遍,参与的比例较高的是网络抄袭和网络盗版。(2)大学生心理还不够成熟,情绪容易受煽动,对事实甄别能力较弱,在网上对他人进行攻击、谩骂以及发表不实消息的不道德行为比例也较高。(3)在网络游戏过程中,为了利益大学生相对容易做出不道德行为。

图1 大学生网络不道德行为情况

二、大学生网络道德意识

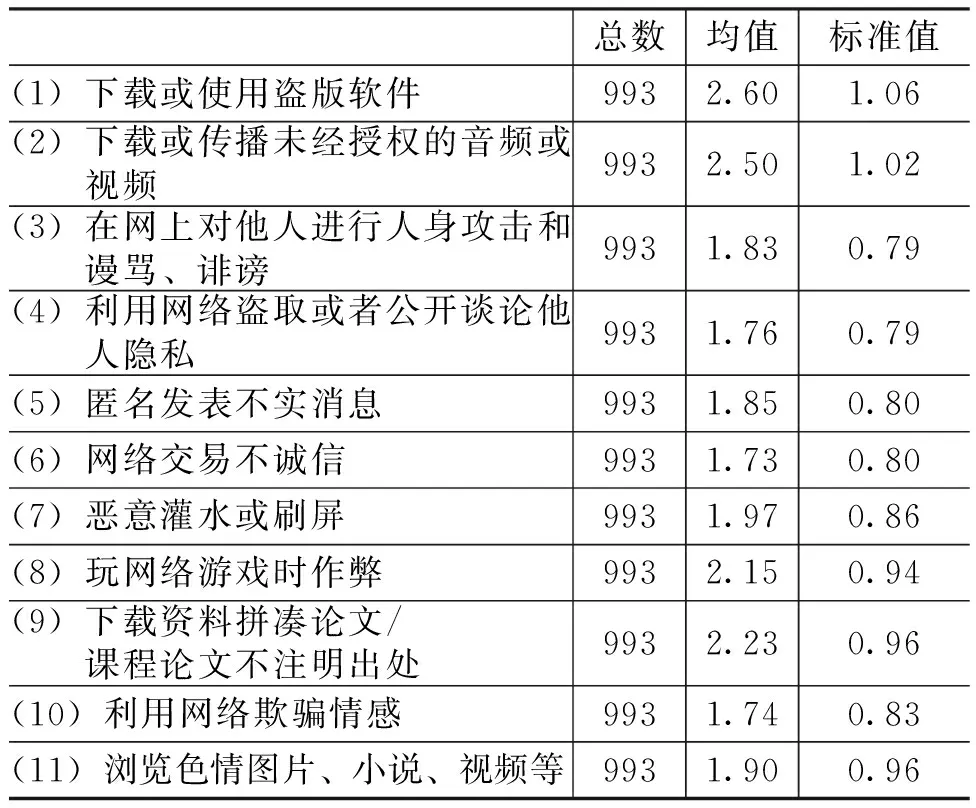

我们采用与大学生网络不道德行为测量表相同的题项,提出“您认为下列哪些行为是网络不道德行为?”用来测量大学生的网络道德意识。表1是大学生网络道德意识测量结果。

表1 网络道德意识测量结果

我们看到,近30%和近21%的被调查者认为“下载或使用盗版软件”、“下载或传播未经授权的音频或视频”的行为是道德的,而法律上对以上两种行为,有明文规定,明确认定其为违法行为,而我们的被调查者却不是这么认为,大多数人认为这是道德行为。这是一种无知的行为还是明知故犯的行为值得我们深究。在调查中我们也看到一般传统意义上认为其不道德行为,在网络社会中大学生对其的道德意识比较清晰。96%以上的调查者认为“在网上谩骂、诽谤和对他人进行人身攻击”、“侵害他人隐私”、“网络不诚信”等行为是不道德的。

调查结果发现,(1)传统意义上或现实生活中被认为不道德的行为(如谩骂、不诚信等),大学生对其在网络上发生并认为是不道德的意识更加明显。(2)网络盗版行为虽然已经是法律明文规定的不法行为,但是大学生认为该行为是道德行为的情况的比例不低。比较图1和表1, 70%以上的被访大学生中,认为“下载或传播未经授权的音频或视频” 和“下载或使用盗版软件”是不道德行为,但在网络参与过程中网络抄袭和网络盗版这两类不道德行为参与比例比较高。(3)传统意义上的不道德行为(如上课使用网络,浏览色情图片、小说、视频等),在部分大学生看来为道德行为,这使得我们对不道德行为定义有新的思考和界定。

三、同侪压力对大学生网络道德行为的影响

表2是大学生参与不道德网络行为时与自己在年龄、地位、兴趣等方面相近的平辈对其产生影响力的均值。从测量结果可以看出,“利用网络盗取或公开谈论他人隐私”、“网络交易不诚信”、“利用网络欺骗情感”等行为,大学生在网络参与过程中同侪压力最大;而“下载或使用盗版软件”、“下载或传播未经授权的音频或视频”等行为受到的同侪压力相对较小。

与网络道德意识测量结果比较发现,那些来自同侪压力较大的行为,如“在网上谩骂、诽谤、网络不诚信”等,大学生认为是不道德网络行为的比例较高;相反,大学生感受到的同侪压力相对较小的如“下载或使用盗版软件、未经授权的音频或视频”等行为,近1/4的被调查者认为是道德网络行为。与大学生的不道德网络行为(如图1所示)比较发现,大学生参与程度较高的“下载或使用盗版软件、未经授权的音频或视频”等行为,其所受到的同侪压力比较小,两者呈负相关系。

表2 同侪压力

四、研究结论

亚里士多德指出合乎德性的行为除了具有某种性质,一个人还必须是出于某种状态[3]。根据个体行为的意识状态,道德失范主要有两种:一是有意识;二是无意识,没有明确的目的和计划。调查发现,大学生存在或进行网络不道德行为中不少属于有意的行为。

1.增强主体意识,建立自律团体

网络社会的问题归根结底是“人”本身的问题。人具有主观能动性,具有自律性。不同于外力强制,自律是自我决定。英国教育学家洛克说:“一切德性和价值的伟大原则和基础在于:一个人能够克制自己的欲望,能够不顾自己的爱好而纯粹遵从理性认为是最好的指导,虽然欲望倾向于另一个方向。”[4]网络作为一个具有匿名性、隐蔽性,难以监控等特征的客观存在的公共领域,大学生的道德自律对于网络社会的道德净化显得尤其重要。

大学生作为网络参与中的主体,在大学生网络道德建设中,网络信息管理与研究的工作要充分发挥大学生的主体能动性。对网络行为进行规范与管理,高校可建立由学生团体组成的自律性组织。同侪之间相互监督和管理更加容易及时发现问题,通过交流和讨论提出相应的解决措施,学生之间相互影响相互监督,自我教育、自我管理和自我服务逐渐形成网络文明自律的氛围。

2.创新教育方式,促进知行合一

比较网络不道德行为量表与网络道德意识量表发现,部分大学生知行脱节。道德行为所以可能的条件既包括对普遍规范的把握,对具体情境的分析,也涉及特定的行为方式、程序。逻辑地看,仅仅具有某种知识,并不一定引向善,但无知却往往会导致负面的结果——恶[5]。加强大学生网络道德建设,学校要转变观念,有针对性地开展道德教育,积极主动对大学生上网进行引导和教育。同时,高校应根据不同专业的学生特点开展相关的网络板块,引导学生上网将主要精力集中到为学习扩展知识。

根据调查,大部分学校没有开始专门的网络道德教育课程。建议高校设立独立的网络道德教育学科。参考国外相关课程设置情况,课程内容不仅包括传统的道德价值,并结合学生的专业提出不同的网络道德要求。课程学习以案例教学为主,引导学生对现有热点网络道德问题进行讨论和分析,从而逐渐树立正确的网络道德观念。

3.加强法律保障,提高违法成本

道德与法律是调节人们思想行为、协调人际关系、维护社会秩序的两种基本社会规范,两者相辅相成、缺一不可,共同服务于经济社会发展。防范大学生网络违法不仅要加强网络法律建设,更要做好网络法制教育。96.6%的大学生选择“政府应健全和完善网络方面的法律法规”作为网络道德问题解决的对策。一方面要不断完善我国网络的相关法律法规;另一方面国家在制定相应的法律法规之后,尤其是关系到公共领域的法律法规更要做好普法宣传工作,让基本的法律法规政策深入人心,不断提高人们对我国现行的有关网络的相关法律法规政策熟知程度。

同时需加强执法力度。通过行政或经济手段提高违法成本,在一定程度有助于加强法律的威慑效力。

参考文献:

[1] 朱贻庭.伦理学大辞典[M].上海:上海辞书出版社,2011.200.

[2] 卢风,肖巍.应用伦理学概论[M].北京:中国人民大学出版社,2008.493.

[3] 亚里士多德.尼各马可伦理学[M].廖申白译.北京:商务印书馆,2010.42.

[4] [英]约翰·洛克.教育漫话[M].徐诚,杨汉麟译.河北:河北人民出版社,1998.25.