旅游魅力视角下的旅游目的地评价体系构建

2014-04-11孙喜林王晓丹

孙喜林,王晓丹

(东北财经大学 旅游与酒店管理学院,辽宁 大连 116025)

一、研究背景

近年来,旅游企业和政府相关部门纷纷推出旅游目的地排行榜,但评价结果却总是出现常识性偏差。从2009年3月起,国家旅游局开始发布全国旅游目的地排行榜的季度报告。其中,2011年第一季度宁波在满意度排名中居榜首,北京、成都、无锡和上海紧随其后。李仲广解释说这是综合后的结果。2012年第二季度报告中排名前五名的是上海、南京、黄山、苏州和沈阳,沈阳排在了第五名,位列成都、厦门及其他众多城市之前。然而人们根据经验常识即可判断这一结果的不可靠性。再如王琪延和罗栋[1]构建的关于中国旅游城市竞争力评价体系的结果显示,位居百名优秀旅游城市的前10名中,9个均为超大城市;而绝大部分传统的中小旅游城市排名都比较靠后,其中,丽江位列第50名。对此,有人指出如果总是综合性大都市位列优秀旅游城市之首,而有特色、有巨大国际辐射力的中小城市却只能靠后,那么这种评比的合理性和有效性就值得怀疑[2]。

上述问题的出现,一方面是由于人们总是不自觉地过度关注旅游中的显性价值,即旅游业的经济效应;而作为旅游目的地核心魅力载体的旅游对象物,其隐性价值总是被忽视。政府总是关注因商务、探亲等去往目的地的人,这似乎也能解释将以往评价工作变成综合评价的原因。但以一种反向否定式思维来想,如果北上广的旅游景区都关闭了,那去北上广的人是不是依然有很大一部分呢?另一方面多为评价时简单综合的结果。既有的评价体系只是将包含在评价体系内的诸多指标进行简单的算术平均,却并未对指标的重要程度进行区分,这就是综合评价的根本缺陷所在。此外,排名只考虑总分,却忽视单个项目的得分情况,使得这样的评价本身并不具有指导意义,继而对旅游者和整个业界的实际工作并无指导意义。

现在网上有很多基于网友们对旅游景区、旅游目的地进行投票而形成的非专业性的排行榜,虽然某个具体的旅游目的地会因网友自身的偏好不同而有所差异,但其模糊评价结果却与常识相符。尽管这种基于广大网友这些非旅游专业人士得出排行榜的依据可能不具有科学性,却并不离谱,这样的评价对旅游者的出行选择更具有参考价值。反观我们业界人士的专业成果,不可否认,旅游评价体系在理论上是存在问题的。

面对经验常识与理论实践结果相违背的尴尬局面,笔者认为根本问题在于对旅游目的地进行评价时未将决定旅游核心要素的重要性与其他相关要素的重要性区分开来。具体来说,就是在旅游评价指标体系构建的过程中,指标的选取与建立并没有从旅游的角度出发将旅游因素作为根本出发点,而是将涉及到经济和社会等方面的因素放在同等重要的位置,并对指标赋予同等权重,且总是偏重于经济实力要素,最终将关于旅游的评价工作转变为一项综合性评价工作。

二、文献综述

(一)评价视角

纵观国内外,与旅游相关的评价体系的研究主要集中在旅游资源、旅游景区、旅游目的地的满意度及旅游城市竞争力等方面[3]。就目前的研究成果来看,现有评价体系之间存在一定的相似性。国内外很多学者从影响因素、量化评价和塑造方法等方面对旅游满意度及旅游目的地竞争力方面进行研究[4],并将游客满意度作为衡量旅游目的地竞争力的一个重要角度。此外,国内学者也尤为关注城市旅游竞争力研究[5]。

旅游竞争力或旅游核心竞争力是从经济学角度来衡量地区发展的经济实力,这可能与竞争力这一概念缘起于经济学领域有关。所以其研究重点是旅游消费以及与旅游发展相关的显性效应方面。至今旅游学术界仍缺乏对旅游目的地竞争力的严格界定[6],因为学者们对旅游目的地竞争力含义的理解角度和重点有所不同,所以到目前为止旅游目的地竞争力含义仍然需要通过其影响因素来理解。由此也可以看出,旅游领域内的学者们的研究视角受专业背景的束缚,使其往往偏离了旅游学科来研究问题[7]。这也是目前旅游目的地评价演变成综合评价的根源之一。

这类评价体系主要是供政府或相关旅游企业使用,因而旅游目的地的经济属性过度被关注。有学者就认为对旅游资源进行评价时,首先要对其市场价值和经济效益进行评价,然后才能考虑其他价值的评价[8]。但笔者意识到如果不立足于旅游视角来评价旅游目的地,不站在旅游的角度来研究旅游问题,那么旅游学科将失去立足根基和存在价值。鉴于此,笔者提出旅游魅力这一概念,坚持旅游魅力才是旅游目的地实力之根本,而与经济属性相关的服务与设施则只能位居其后。

(二)评价方法

以往研究对指标的权重分配方法主要有两类,一类是主观赋值法,如层次分析法和专家评价法;另一类就是客观赋值法,如熵值法、因子分析法和复相关系数法。其中,专家评价法、层次分析法、模糊评价法和构建模型等被运用得相对更多一些。无论使用哪种方法,多数评价工作的差异几乎都体现在指标选择和权重配置两个方面[7]。学者们试图用旅游满意度或旅游竞争力来揭示旅游目的地对旅游者的吸引程度,但却总是偏离其真正含义,故笔者提出旅游魅力这一概念以避免表意不清晰所造成的困扰。

大多数对旅游目的地评价工作的研究都是从旅游消费活动后的游客满意度视角切入,但其存在的缺陷使评价工作本身终究难逃综合评价的命运。一是采用让旅游者自述等方法是否能够有效地反映出游客的真正想法有待商榷。二是旅游者对目的地的体验是整体式的而非一系列属性的简单加总[9]。此外,综合评价体现在主观选取和互相抵消。主观选取是指指标选取缺乏理论支撑,互相抵消是指以往满意度评价的一维性,从非常不满意至非常满意,旅游者对不同内容的满意度情况不仅无法加以区分,而且由于它们之间相互混淆并相互抵消会使以往的评价体系无法通过指标的得分情况找出旅游者不满意的原因,这使得评价体系失去了对实践工作进行具体改进和指导的作用。

笔者认为,以往构建评价体系在指标选取和权重分配方面因为缺乏旅游理论支撑,从而缺乏合理性,并且指标选取的混乱或无意义分类会导致下一步指标权重分配的无功效。宋海岩和朱明芳[10]采取两层次分析法构建旅游满意度模型,即测量旅游者对各个部门的满意度,同时也考察其对整个旅游目的地的满意度。这种试图从两个层次来测度旅游者对旅游目的地满意度的方法看似更加合理,但也未打破综合评价的结局。

研究方法本身并没有对错,只有适合与不适合,但其前提条件是有正确的理论依据做基石。虽然旅游目的地是一个综合性概念,包括旅游资源、旅游服务设施和区位条件等方面。但很多人都没有意识到旅游魅力对旅游者和旅游发展而言才是最根本的。在评价体系构建的工作中,很多学者似乎总是更加关注如何合理地选取并分配指标权重,而忽视了构建评价体系的理论依据。旅游评价的理论工作出现的诸多问题主要是由理论基础的欠缺所致[2]。因此,笔者以双因素理论作为基石,并将研究重点放在指标要素的分类与选取上。

三、新视角下的旅游目的地评价指标体系

以往评价体系多借鉴经济学与管理学的研究成果,但这种“直接拿来”的评价体系如果适用于旅游领域,那么旅游学科就没有存在的必要了。本文所指的旅游目的地并不局限于固定的行政区域。无论从主观还是客观角度对旅游目的地进行评价,都有一定的缺陷。游客满意度评价体系站在主观立场,过度强调旅游者态度;而完全从客观角度来评价旅游对象物会造成一种后果,即科学和历史等价值很高的旅游对象物却未必会得到旅游者的认可和赏识[11]。为使评价视角更契合旅游者对旅游目的地的真实态度,本文试图将定性与定量、主观与客观进行融合,即站在旅游者角度权衡旅游对象物的客观价值更为重要, 旅游魅力取决于既有的旅游对象物和旅游者对它们的认知程度[12]。其价值在于避免纯粹定量的赋值和加权的努力在面对意识问题、心理体验问题显得太过幼稚[11],同时也充分尊重旅游者对旅游目的地所持态度。

(一)评价体系构建的理论依据

北京大学旅游研究与规划中心在2011年构建的城市旅游吸引力评价体系分为两大部分,即核心吸引力和支持性因素。这是对以往研究成果的一种突破,但也存在以往旅游目的地评价工作共同的致命缺陷,即缺乏理论依据。本文要构建的旅游目的地评价体系是基于双因素理论,即赫兹伯格理论。在该理论的基础之上,假定旅游是一个大系统,笔者将旅游目的地与旅游活动相关的所有因素分为两大系统,即旅游魅力系统和旅游支持系统。与双因素理论相对应,旅游魅力系统对旅游者所起的作用相当于激励因素对员工的激励作用,也可以称之为旅游对象物系统,是旅游者决策的充分条件;而支持系统相当于保健因素的作用,也可以称之为阻力因素,是旅游者决策的必要条件。

旅游魅力要素是促使旅游者对旅游目的地满意的根本原因,而旅游支持系统引起旅游者的不满意会阻止旅游者选择去往某一旅游目的地。但旅游支持系统作为阻力因素,其阻止作用并非完全阻止,只是支持系统的条件有差异而已。因为阻力因素通常不是有和无的区分,而是好坏程度的问题,所以支持条件差只是阻止一部分人。但即便支持系统再完善,其作用也是有限的。

旅游对象物的魅力大小直接决定了旅游目的地的发展空间以及存在价值。旅游魅力的引力作用的实现需要住宿、娱乐和交通通讯等支持系统的保障,两者相辅相成。郭舒和曹宁[13]指出,旅游目的地形象的设计和塑造主要依托于吸引物系统,而支持性因素为满足旅游者体验提供基础保障,增强了核心吸引物对潜在旅游者的吸引力。

(二)新评价体系的理论架构

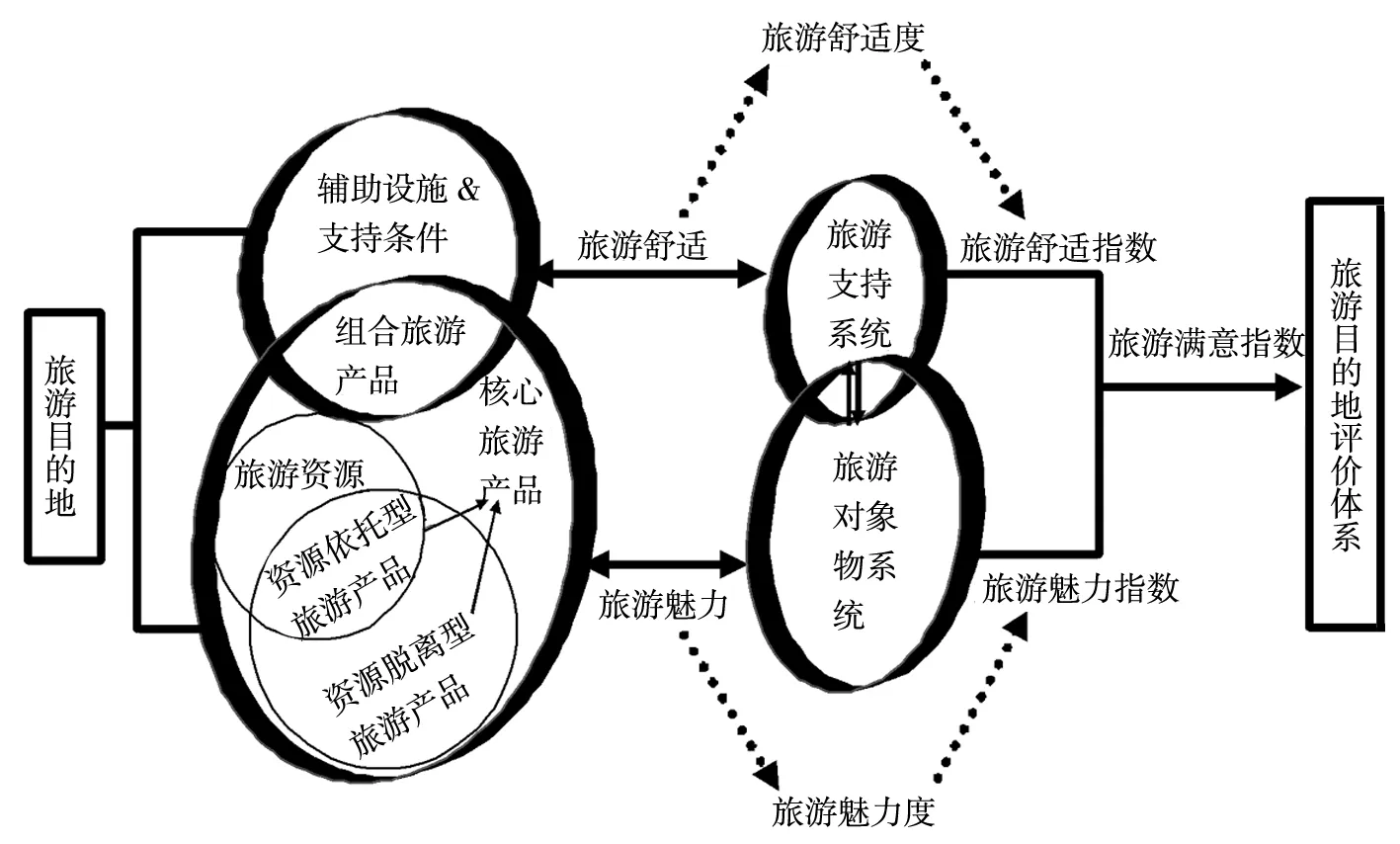

依据双因素理论,将与旅游活动相关的所有要素进行分类,并了解各自所起的作用,对进一步选取指标和分配权重起到了决定性作用。基于上述原理,新的旅游目的地评价指标体系的整体架构可以简单地表述为:

旅游目的地评价体系=旅游魅力系统+旅游舒适系统

旅游目的地评价指数=旅游魅力指数+旅游舒适指数

其中,旅游目的地评价指数、旅游魅力指数和旅游舒适指数分别衡量的是旅游者对旅游目的地的整体评价、旅游对象物和旅游支持系统。为了与人们的使用习惯相一致,用满意指数来衡量最终的评价结果,即旅游目的地评价指数。

(三)新体系的指标要素构成

1.旅游魅力

(1)概念界定

为突出旅游活动价值的核心和旅游学科在旅游目的地评价中的核心地位,笔者提出旅游魅力的概念,而至今为止,并没有人提出过此概念。曾有学者提出文化旅游魅力的概念,但其原因是要通过庆阳的文化魅力来发展当地旅游业,即重点并非落在旅游本身上[14]。也有学者提出旅游目的地吸引力由旅游资源吸引力、旅游服务吸引力和旅游形象吸引力三个方面构成,并构建了旅游目的地吸引力指数模型[15-16]。还有学者提出旅游吸引力的概念,其定义为目的地旅游资源对潜在旅游者的感知和心理刺激的程度反映[17]。

旅游魅力被提出的另一个重要原因是笔者认为旅游吸引力这一概念并不恰当,其原因与笔者曾经提出的旅游对象物而非以往学者所使用的旅游吸引物概念的思考角度一样[18]。吸引力意在把别的物体、力量或别人注意力吸引到自己这方面来,但客观事物本身并不具有这种指向性,只是人们将自己的感觉强加在客观事物上。魅力是一种自然流露出来的令人喜欢的感觉,一种能吸引人的力量,缺少了这层含义,用于表达本身并无任何意义的客观事物对人们的吸引更为妥当。此外,国外学者对旅游吸引力的提出并无解释,国内学者在借鉴外文研究成果时一直都将“Attractiveness”直译为吸引力,并不见得翻译得恰到好处,或许译为魅力更合适。

参照心理学中人格魅力的定义,旅游魅力可以界定为:旅游魅力是指潜在旅游者对旅游对象物的吸引力的感知。其中,旅游对象物是指旅游者为完成旅游体验过程而从外部世界中主观选择出来并与之发生互动的客观实在。根据不同的存在形态可以将其分成旅游资源和旅游产品,旅游资源是指为旅游产业开发或能直接为旅游者所利用的客观实在[18]。旅游魅力的载体就是旅游对象物,亦可称为旅游魅力要素。说得通俗些,旅游魅力就是指某一旅游目的地是否值得人们去看。这一概念与旅游学科的独有性概念一脉相承,体现了旅游活动价值的核心;从而也揭示了旅游者选择某个地方旅游的根本原因。

此外,旅游魅力的提出也意在凸显此概念对旅游者、业界和学术界的重要性,同时对旅游界的专家学者敲响警钟,搞理论工作的过程中,要时时审慎,抓住旅游的内核,不能让其他相关学科肆意侵占旅游领域。

(2)基本特征

旅游魅力由两方面决定,一方面是旅游目的地的旅游对象物自身的质量,另一方面为旅游者感知。可以通过以下两点来理解旅游魅力:一是旅游魅力的载体是旅游对象物而非其他与旅游相关的因素。物对旅游者而言,最重要的就是旅游对象自身的品质和数量,而品质高低在更大程度上决定了魅力大小。二是旅游魅力的客观存在性。无论旅游者是否选择前往某一地旅游,旅游对象物的魅力是不会凭空消失或以人的意志为转移。但由于旅游者在兴趣、认知、能力和行为等方面存在差异性,不同旅游者对旅游魅力的感知亦不同。

2.旅游支持系统

在所有与旅游活动发生相关的要素中,将旅游魅力要素从中剥离开来,而其他相关要素皆归入到旅游支持系统之中。如此这般可以突出旅游价值的核心地位,同时弱化旅游支持要素的作用。因为旅游支持系统只是对旅游产品价值的追加[19]。因此,可以将旅游支持系统界定为:旅游目的地所拥有的所有与旅游活动相关的辅助设施和支持条件,如餐饮住宿、交通运输、城市基础设施、社会经济条件、生态环境和政策环境等。

(四)评价指数

1.旅游魅力指数

近几年,很多与旅游相关的指数如雨后春笋般涌现,但很多指数本身其实并没有意义,如旅游指数[20]。正如经济学中并不存在独立的经济指数概念一样,旅游指数也不宜作为一个单独的概念,而应作为一个综合性指标,将与旅游领域相关的所有指数全部囊括进来。学者及研究机构、企业等曾提出过很多指数,如旅游气象指数、道路交通指数、舒适度指数、万事达卡旅游指数[20]、旅游气候指数、旅游景区顾客满意度指数、旅游竞争力指数、旅游承载力指数、旅游景气指数、旅游综合吸引力指数、旅游价格指数、旅游市场监测指数、旅游安全指数、旅游实力指数、旅游地和谐指数和旅游品牌的体验指数等。其中,肖洪根[15]在1996年提出旅游区吸引度指数。此后,也有学者提出了旅游吸引指数[21],意指旅游目的地对旅游客源地旅游者的吸引力大小。

笔者提出旅游魅力指数以测量旅游魅力的大小。旅游指数的核心是旅游魅力指数,这是基于旅游本质——刺激寻求和安乐寻求,与旅游学科的独有性一脉相承的[18]。旅游相关指数概念的提出与发展,可以借鉴经济学中经济指数的发展成果,即任何一个指数概念的提出都应该有其特定意义,如CPI、GDP、基尼系数和道琼斯指数等,最难得的是其通俗易懂、使用方便。笔者也希望旅游魅力指数在旅游学中的运用可以如此高效,即能够像解读经济指数一样,对某旅游目的地的情形一目了然,进而为人们的决策提供一定的参考价值。

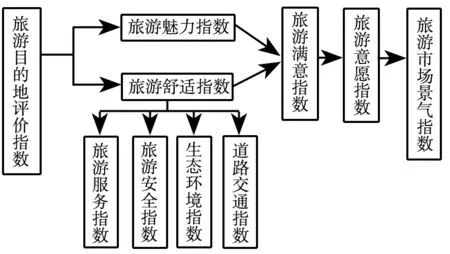

依照上述期望,笔者对与旅游相关的指数进行了梳理,如图1所示。

图1 旅游指数框架图

2.旅游舒适指数

旅游舒适指数是对旅游支持系统的测量,即旅游者对旅游目的地的支持系统的客观存在情况的反映。

3.旅游满意指数

曾有学者提出满意度指数和游客满意指数的概念,但笔者认为前一说法存在问题,故最终采用旅游满意指数来表示人们对旅游目的地的整体感知,这也是基于人们对满意度的使用习惯。旅游满意指数与旅游满意度的区别在于前者是对旅游支持系统的满意度的具体测量。所有相关概念之间的关系如图2所示。

图2 旅游目的地评价内容图

旅游魅力是潜在旅游者对旅游对象物的吸引力的感知,旅游魅力度是在概念层面上对旅游魅力所进行的程度上的衡量,如非常有魅力、一般性魅力和缺乏魅力等;而旅游魅力指数则是对旅游魅力的具体测量,可以用具体数值表示。三者一脉相承,即旅游魅力要素—旅游魅力度—旅游魅力指数。同理可得,旅游支持要素—旅游舒适度—旅游舒适指数。

四、评价工作的思路与方法

(一)指标选取

北京大学旅游研究与规划中心构建的城市旅游吸引力评价体系是对以往研究成果的一种突破,但最后评价结果与以往众多评价工作并无实质性区别,排行前十依次为北京、上海、杭州、苏州、广州、大连、重庆、南京、深圳和厦门。笔者认为他们所认为的核心吸引力的含义界定出了问题,使得相关要素的划分与归类不合理,从而造成权重分配出现问题。双因素理论为与旅游活动相关的要素的划分与归类提供了依据。

(二)权重分配

旅游评价中最重要也是最困难的应该是指标权重的分配问题。旅游魅力要素的评价比较复杂,因为旅游体验的满意度带有很大程度的主观性、相对性和不确定性,这对实际指标权重的测定是一个很大挑战[19]。基于学科的固有性质,我们无法要求最终评价结果的精准性,但可以达到符合实际。本文依旧采用最常用的专家评价法对旅游目的地进行评价。以往也有很多研究采用该方法,但其成员构成及专业知识等素质差异使得专家并不能很好地将旅游对象物的客观价值和旅游者立场很好地结合起来,从而导致专家评价法失灵[22]。鉴于此,本文所指的专家不仅仅只是那些所谓的专家学者们,更要包含资深旅游者。因为他们的丰富经验使得其判断非常具有说服力,同时他们的判断也可对业内学者们提出的见解和看法进行实践性检验。

相比之下,旅游者对旅游支持系统的态度很容易达成一致,游客满意度测评旅游支持系统也已成熟。但由于游客容忍度的存在而使得权重分配更难,所以需要对旅游者进行分类,即大众旅游者和先驱旅游者。大众旅游者并不陌生,而先驱旅游者可以简单地理解为除大众旅游者以外的所有旅游者。不同类型旅游者对旅游支持系统的要求和评价标准不同。后者对旅游支持系统的要求或偏低或偏高,上文提及的旅游支持系统的阻力作用的不完全性也是基于此。以探险旅游者为例,这类群体对旅游支持系统的要求是很低的。

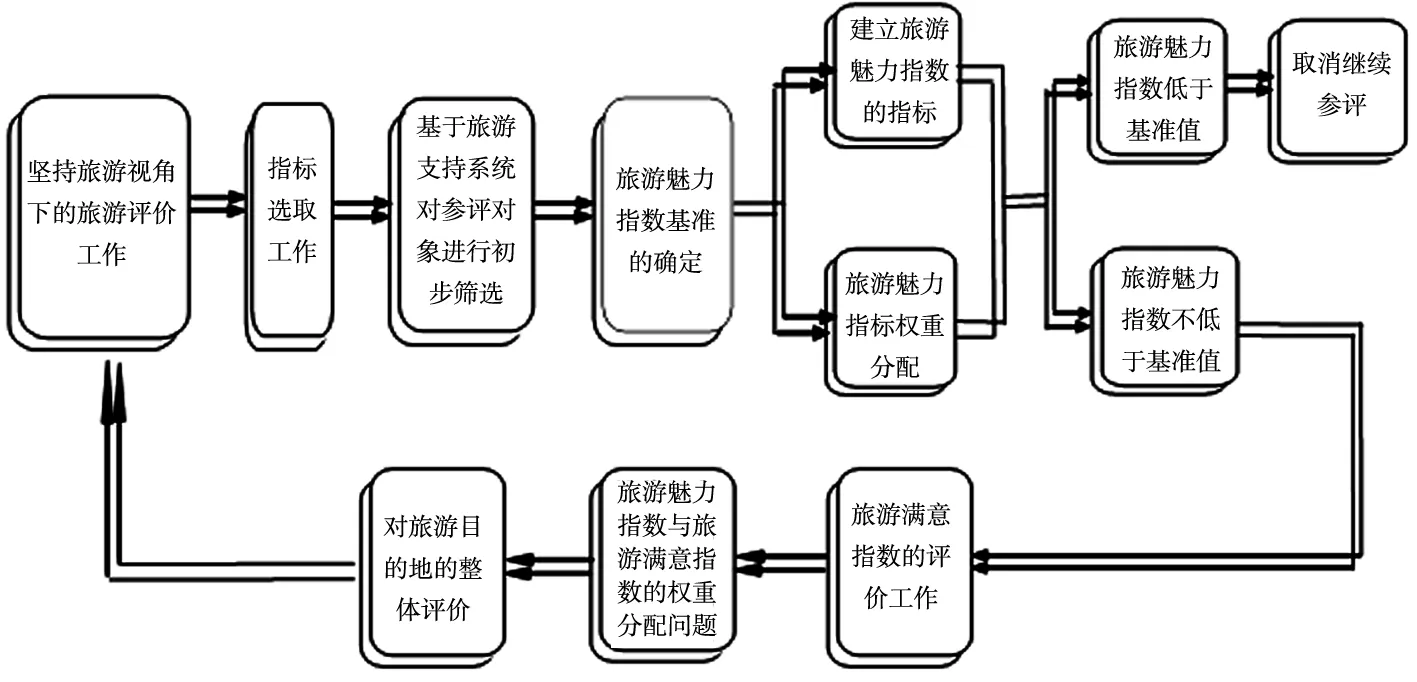

(三)新视角下的旅游评价工作思路

本文将突破以往对旅游目的地进行综合评价的局面。在笔者看来,一个综合评价的结果对旅游目的地的指导并无实际用处。此外,因为旅游对象物系统(即旅游魅力系统)与旅游支持系统之间交互弥补很难,所以笔者认为从旅游魅力系统与旅游支持系统分别来评价旅游目的地,根据评价目的和作用的不同,从而选择更具侧重点的评价,不失为一个更好的选择。具体来说,对于注重旅游魅力的旅游者,他们对支持系统有自己的主观标准,很难说得清楚;然而对于注重旅游支持系统的旅游者,更在乎旅游目的地的舒适程度,那么以旅游目的地支持系统的舒适度进行评价可能会更有用处。需要注意的是,旅游魅力系统与旅游支持系统之间的关系问题。有人认为日本和新加坡受到很多旅游者青睐,是因为其经济实力所带来的硬件设施和城市环境能使旅游者获得满意的高质量服务体验。但这种模式在当今经济发展水平不均衡的情况下是稀缺的,所以才会使旅游支持要素暂时变成旅游魅力。这是一种特殊情况,而绝非旅游学中“纯旅游者”所追求的旅游体验。

如果非要得出一个一般性的、综合性的指标以满足旅游者决策时的平衡需要,那么其中最难的部分仍是指标权重的分配,这不是逻辑能推出来的,而需要大量的数据进行分析。具体过程如下:首先,将与旅游活动有关的所有要素进行划分,归类于两大系统中。其次,初步筛选。该评价的适用主体为大众旅游者,即旅游支持系统具有完全阻止作用。故先剔除支持系统不达标的参评对象,但这不是简单地对经济发展水平的排名。再次,分配旅游魅力要素的指标权重,专家打分并计算各自分值。根据评价目标和要求确定旅游魅力指数的基准,淘汰缺乏魅力的旅游目的地。旅游魅力指数的基准是吸引旅游者并使之愿意前往某地的旅游魅力的最低标准,即旅游魅力指数的最小值。一经确定,不得轻易变动。然后,回归旅游支持系统。对达到旅游魅力基准以上的参评对象进行支持系统要素的权重分配,计算旅游舒适指数。若旅游魅力相当,旅游支持系统显得更重要。最后,明确旅游魅力度与旅游舒适度这两大指标的相对重要性并分配权重,得出综合成绩,即旅游满意指数。通常一个有效的指标评价体系需要两到三年或两到三次调查,经过不断的调整才能最终稳定下来[10]。

整个旅游评价过程需始终遵循一个原则:旅游魅力始终居于核心地位。随着酒店和餐饮等旅游相关行业日益成熟,旅游服务质量和支持系统日益完善,趋于同质化,即旅游舒适指数趋于同一水平值,而旅游魅力的核心作用将越来越明显。旅游目的地评价工作的流程图如图3所示。

图3 基于旅游魅力的旅游评价工作流程图

五、小结与思考

追溯本源,旅游目的地评价体系构建过程中遇到的难题归根到底还是旅游学中最基本的问题——“何为旅游”仍未达成一致造成的。笔者始终坚持旅游视角下的评价工作,突出旅游魅力在旅游评价中的核心地位。将研究重心由旅游目的地竞争力转为旅游魅力,以旅游魅力为核心的视角下构建旅游目的地评价体系,以期为旅游企业和当地政府对本地区的定位以及旅游者的出行决策提供更符合实际情况的理论框架。有关评价体系的具体构建、评价指标的选取与建立、评价指标的具体操作和权重赋值等则是多个研究课题需要解决的问题。

综上所述,旅游体验可以分为旅游魅力体验和旅游支持系统体验。国内对旅游支持系统的满意度研究已经很充分,今后的研究重点应为旅游魅力体验,但旅游魅力体验研究要复杂得多。已有研究表明旅游者以往旅游经历的满意度是影响旅游目的地竞争力的重要因素,游前形成的刻板印象会影响旅游满意度。从旅游准备、旅游启动、成行至返回的整个过程,涵盖了旅游动机与行为的选择,也囊括了游中与游后的满意度以及返回后的最终评价。在旅游的前、中、后整个过程,所涉及到的支持条件好坏、会不会影响旅游体验以及旅游魅力和支持系统之间的相互干扰关系等很多问题都值得进一步探究。从旅游者视角入手,进行游前和游后评价工作的价值可能会更大,对旅游者游前和游后进行追踪研究或许对于相关旅游企业和政府部门的实际工作更具有指导意义。

参考文献:

[1] 王琪延,罗栋.中国城市旅游经济影响因素结构研究——基于 291个地级以上城市的统计调查资料[J].统计与信息论坛,2010,(1):97-102.

[2] 谢彦君,余志远,周广鹏.中国旅游城市竞争力评价理论与实践中的问题辨析[J].旅游科学,2010,(1):1-8.

[3] 张结魁.区域旅游资源评价体系构想与实证研究[J].资源科学,2003,(3):90-97.

[4] 王纯阳.国外旅游目的地竞争力研究综述[J].旅游科学,2009,(3):28-34.

[5] 杨英宝,钱乐祥,苗长虹.旅游竞争研究的回顾与展望[J].世界地理研究,2002,(2):88-95.

[6] 臧德霞, 黄洁. 关于 “旅游目的地竞争力” 内涵的辨析与认识[J].旅游学刊,2006,(12):29-34.

[7] 龙江智. 旅游竞争力评价范式: 反思与启示[J].旅游科学,2010,(2):26-39.

[8] 张凌云.市场评价: 旅游资源新的价值观——兼论旅游资源研究的几个理论问题[J].旅游学刊,1999,(2):47-52.

[9] Vitterso, J.M., Vorkinn, M., Vistad, O. I., et al. Tourist Experiences and Attractions[J]. Annals of Tourism Research,2000,27(2):432-450.

[10] 宋海岩,朱明芳.基于游客满意指数的满意度动态评估——以香港为例[J].China Management Studies,2012,(1):52-66.

[11] 谢彦君.在旅游普查实践中用学术的眼光审视目前《国标》的得失[J].旅游学刊,2005, (4):8-9.

[12] Formica, S., Uysal, M. Destination Attractiveness Based on Supply and Demand Evaluations: An Analytical Framework[J].Journal of Travel Research, 2006,44(4):418-430.

[13] 郭舒,曹宁.旅游目的地竞争力问题的一种解释[J].南开管理评论,2004,(2):95-99.

[14] 尚海龙,刘海琴,张文芬.庆阳窑洞民居的文化旅游魅力[J].洛阳师范学院学报,2012,(6):82-86.

[15] 肖洪根.旅游区吸引度指数与闽南金三角旅游资源评价[J].旅游科学,1996,(2):9.

[16] 安金明.旅游目的地吸引力建模研究[J].襄樊学院学报,2005,(5):80-83.

[17] 聂献忠.城市旅游吸引力结构分析与竞争力研究[J].现代城市研究,2006,(1):81-83.

[18] 孙喜林,林婧.基于“独有性”的旅游学科建设与旅游本质探究[A].2012中国旅游科学年会论文集[C].2012.

[19] 谢彦君.基础旅游学[M].北京:中国旅游出版社,2004.

[20] 武晓黎.旅游目的地评价指数为您出游指点迷津[N].中国消费者报,2003-05-23.

[21] 沈惊宏,陆玉麒.中国市域旅游综合吸引力指数评价[J].自然资源学报,2012,(4): 661-673.

[22] Deng,J.Y., King, B., Bauer, T. Evaluating Natural Attractions for Tourism[J].Annals of Tourism Research, 2002,29(2):422-438.