中外影子银行体系比较研究

2014-04-11姚敏

姚 敏

(中国人民银行 兰州中心支行,甘肃 兰州 730000)

一、引 言

影子银行作为现代金融体系中最具创新性的金融安排制度,成为2008年国际金融危机之后被广泛关注的一个新概念。近年来,随着金融市场体系多样化发展和全社会对资金需求的增长,中国影子银行快速发展且规模迅速膨胀,引起了中国监管部门的高度关注。本文在分别分析国外影子银行体系和中国影子银行体系的产生与发展、界定、构成和特征的基础上,结合中国实际,将中国影子银行体系划分为内部影子银行体系和外部影子银行体系。同时,对中外影子银行体系进行比较分析,以期对中国影子银行体系及其发展具有明确的定位和判断,为影子银行体系的有效监管提供参考和依据。

二、国外影子银行体系的产生、构成和特征

1.国外影子银行体系的产生与发展

影子银行体系的产生与发展是银行业规避监管和追逐利润的结果,是金融创新发展与金融监管放松的必然产物。20世纪30年代,美联储出台了存款保险与贴现窗口制度,这项制度让存款者取出自己存款的动力减小,从而有效保护了小额投资者的利益,但对于大型投资机构的挑战依然存在,类似主权基金、对冲基金和流动性充裕的公司很难进行安全有效的短期投资,解决这一问题的办法就是开展资产证券化,由此影子银行体系作为金融创新的一种尝试应运而生。20世纪70年代以来,在欧美国家放松金融管制的浪潮下,证券化热潮、经济全球化和信息技术革命共同推动了货币市场基金、对冲基金、各种证券化债券、回购协议及投资银行等影子银行机构、业务和市场的快速发展。特别是21世纪以来,全球金融体系结构发生了根本性变化,影子银行体系在金融市场中的资产总量、业务覆盖、交易规模等均已接近甚至超过传统银行业机构,与传统银行一起成为金融市场中的重要参与主体。同时,影子银行体系跨市场、跨行业、跨部门甚至跨国境,与传统银行业机构高度关联,通过高度复杂的金融创新参与金融市场竞争,游离于金融监管体系之外,存在极大的脆弱性和系统性风险。2007年美国次贷危机爆发前,影子银行发展达到巅峰状态,暴露出影子银行体系的高杠杆化操作、资产负债期限错配、缺乏监管等缺陷,从而引发金融市场动荡和流动性危机,并逐步蔓延成为经济大萧条以来最为严重的国际金融危机。受国际金融危机和各国加强监管的影响,影子银行体系的总规模近年来有所下降,传统银行业机构的规模保持稳步上升。尽管如此,目前传统银行业机构的规模尚未超过影子银行体系规模。

2.国外影子银行体系的界定

“影子银行”的概念由美国太平洋投资管理公司(PIMCO)执行董事保罗·麦凯利(Paul McCulley)于2007年首次提出。美国财政部长盖特纳(Geithner)将其称为“平行银行体系”(Parallel Banking System)。国际货币基金组织(IMF)在2008年10月的全球金融报告中将其称为“准银行体系”(Near-Bank System)[1]。纽约大学经济学教授Roubini将其扩展为“影子金融体系”[2]。从本质而言,上述平行银行体系、准银行体系以及影子金融体系的概念与影子银行体系的概念是一致的。2009年以来,影子银行体系开始大规模地在各类学术会议上讨论,由此成为国内外金融监管部门和学术界采用的正式概念。

影子银行体系与传统银行业交叉融合,业务分界较为模糊,在不同国家或地区、同一国家或地区的不同时期,影子银行体系的发展阶段、表现形式、功能作用、工具类型及其在金融市场中的地位也不尽相同。因此,金融监管部门和学术界对于影子银行体系的内涵仍存在一定的分歧,难以形成明确统一的界定。目前,国外学者和机构从不同角度界定影子银行体系,形成以下四种代表性观点。

(1)基于涵盖机构角度界定。保罗·麦凯利认为,影子银行体系是游离于监管体系之外,由杠杆率较高的非银行金融机构所组成的系统,参与主体主要包括投资银行、货币市场基金、对冲基金、债券保险公司、结构性投资工具、非银行抵押贷款机构等。这些机构通常从事发放贷款,也接受抵押,是通过杠杆操作持有大量证券和复杂金融工具的金融机构[3]。

(2)基于证券化角度界定。Gorton[4]认为,影子银行体系是回购市场与必需的抵押品,包括资产证劵化债务的组合,同时分析指出政府支持型影子银行体系主要包括美国联邦住房贷款银行系统、房地美和房利美。

(3)基于业务功能角度界定。英格兰银行金融稳定部副总裁保罗·塔克(Paul Tucker)[5]认为,影子银行是指向企业、居民和其他金融机构提供流动性、期限配合和提高杠杆率等服务,从而在不同程度上替代商业银行核心功能的各种工具(instruments)、结构(structures)、企业(firms)和市场(markets)。这一定义已经超出与传统银行相对的“机构”定义范畴,揭示出了影子银行体系的复杂性,不仅涵盖与传统银行相竞争的机构与实体,而且涉及一切可以发挥金融功能的市场、工具和方法。

(4)国际金融监管当局的界定。国际金融危机之后,影子银行体系引起了国际金融监管当局的重视。金融稳定委员会(FSB)认为,在提出后危机时代的金融稳定和金融监管框架时,界定影子银行体系的概念非常重要。金融稳定委员会于2011 年4 月发布了《影子银行:范围划定》研究报告,将影子银行体系界定为:游离在传统银行业监管体系之外的包括各类相关机构和业务活动在内的信用中介体系,其流动性转换、有缺陷的信用风险转移及杠杆化等特征增加了系统性金融风险或监管套利风险[6]。 金融稳定委员会对于影子银行体系的界定,不仅扩大了定义范围,也使得对影子银行体系的识别和运作模式更加明晰简单。

3.国外影子银行体系的构成

影子银行体系的构成因各国金融发展阶段和金融市场结构不同而呈现出差异化。通过梳理相关文献,目前对于影子银行体系的构成,存在以下两种代表性观点。

(1)基于功能角度的影子银行体系构成。根据金融稳定委员会(FSB)对影子银行体系的界定,一般认为影子银行体系由多种类型的机构和业务组成,这些机构和业务分别在不同的阶段执行专业化功能,从而获得专业化分工的利润,可大致分为三类。第一类是以货币市场基金为主的信托类机构,用区别于商业银行存款的方式吸收资金,为影子银行体系提供流动性,是整个影子银行体系的“存款人”。第二类是围绕资产证券化的核心机构,如投资银行、特殊目的实体、金融公司和其他金融机构。这类机构具有间接提供贷款的功能,同时也从拉动贷款销售的角度间接强化了商业银行的贷款能力。第三类是分离了商业银行支付和结算功能的第三方支付体系等非金融机构。支付结算功能高度依赖机构自身的信用,是商业银行的传统核心功能之一。目前,随着金融市场上其他私人主体信用的膨胀,支付结算已经被不受中央银行清算体系约束的私人第三方机构逐步代替。

(2)基于运作模式角度的影子银行体系构成。Zoltan等[7]以美国为例,将影子银行体系分为三类,即政府支持的影子银行体系、“内部”影子银行体系和“外部”影子银行体系,这三类体系分别具有不同的运作模式。政府支持的影子银行体系是指通过出售政府机构债券和MBS融资的信用中介体系,主要包括美国联邦住房贷款银行、房利美和房地美。“内部”影子银行体系是指由所有在金融控股公司控制下的银行、金融公司、经纪交易商和资产管理公司及其表内表外业务结成的全球化网络信用中介体系。“外部”影子银行体系是指由多元化经营的经纪交易商以及独立的金融公司、有限金融公司以及资产管理公司在内的独立、专业化的非银行中介机构结成的全球化网络信用中介体系。与“内部”影子银行体系监管套利的产品不同,“外部”影子银行体系更多的是纵向整合产品,从专业化中获取收益[8]。上述三类影子银行体系既有区别又有联系,业务相互渗透且高度关联,组成了庞大复杂的影子银行体系。

4.国外影子银行体系的特征

与传统银行业相比,影子银行体系采用不同的组织形式、资金来源和运作模式,体系内的信贷关系被隐藏在证券化之中,同时由于没有传统银行业的组织机构,使其存在不明显,更像是躲在传统银行后面的一个“影子”。目前,虽然学术界和监管机构对于影子银行体系的界定及其构成存在分歧,但是多数观点认为,影子银行体系的产生和发展是传统银行、非银行金融机构和投资者的利益相互链接、相互融合所驱动的,其主要特征可以归纳为以下五个方面。

(1)围绕资产证券化创造流动性。影子银行体系不具备向公众吸收存款的能力,主要通过资产证券化进行融资。影子银行体系的主体是金融中介机构,载体是金融创新工具,这些中介机构和创新工具发挥信用中介功能,围绕资产不断设计出各种结构复杂的证券化融资产品,从而创造出更多的流动性,形成巨大的金融衍生品市场。同时,影子银行的产品结构设计通常非常复杂,这些金融衍生品交易大都在场外柜台交易市场进行,少有公开的、可以披露的信息。

(2)高杠杆化操作。传统商业银行必须遵循《巴塞尔新资本协议》最低资本充足率的要求,杠杆率不超过12.5倍。影子银行体系由于不受《巴塞尔新资本协议》对资本充足率和杠杆率的约束,可以运用高杠杆化操作投资各类有价证券或金融衍生品,用少量的资金带动较大规模的资本从而获取高额利润。影子银行高杠杆化操作会导致整个金融体系的杠杆率随之升高,系统性风险放大,给金融体系的稳定性带来极大风险。

(3)存在期限错配。从影子银行体系的资产负债表来看,在负债方,主要从短期资本市场获得融资,是期限较短的负债;在资产方,由于影子银行需要偿还负债利息并赚取利润,必须投资期限更长且收益较高的资产。随着回购市场的高速发展,影子银行体系的资产组成从高度流动性的国债等逐步转变为流动性较差的资产,如资产抵押债权、股权等,从而造成影子银行体系的期限错配。如果市场出现非预期的不稳定因素,如短期商业票据市场融资功能停滞,投资银行、对冲基金和私募基金等影子银行机构就会出现资金链断裂现象。如果影子银行无法将其长期资产立即变现,将直接引发影子银行乃至整个金融体系的流动性危机。

(4)较少受到监管或不受监管。影子银行业务大多属于金融创新领域,其产品设计非常复杂,资产组合和杠杆率等信息披露制度很不完善,大多在场外市场进行交易,通常没有标准化的场外交易合同,交易较为隐蔽甚至不透明,存在较多的监管真空,游离于传统银行业监管之外。影子银行体系一旦出现问题,则没有最终贷款人和存款保险制度的保障,致使金融监管当局对影子银行风险的可控性降低,潜在经营风险存在较大不确定性。

(5)风险传染性。一方面,影子银行体系内部存在风险传染。影子银行运用类似的风险管理工具和投资理念使得其市场行为存在趋同性。当金融市场发生不利情形时,影子银行受到的冲击不是个体性的,而是系统性的,尤其是当具有系统重要性的影子银行出现经营困难和违约风险时,其自我强化的资产抛售循环致使更多影子银行陷入流动性危机中。另一方面,影子银行和商业银行存在风险传染。影子银行与商业银行存在广泛而紧密的合作关系,使得商业银行的业务边界日益模糊,打通了风险交叉传染的通道,会将风险传递到银行业乃至整个金融业。

三、中国影子银行体系的产生、构成和特征

1.中国影子银行体系的产生与发展

目前,中国影子银行体系产生和快速发展源自于金融抑制和金融创新。

(1)金融抑制是中国影子银行体系产生和发展的根本动力。从资金供给来看,中国实行以商业银行为主体的间接融资体系,多年来一直以银行信贷作为主要的融资方式;在商业银行中,国有商业银行又处于市场主导地位。由于政府对金融资源的干预,银行难以真正成为完全的市场经济主体,信贷资源配置集中于国有大型企业,一定程度上造成了广大民营中小企业等其他市场主体融资困难。从资金需求来看,近年来中国经济一直保持高速增长,需要大量资本持续不断投入经济发展。由于信贷资金配置不均衡,广大民营中小企业等其他市场主体融资较为困难,存在结构性资金短缺问题。正是由于经济增长不断产生的融资需求与现有银行信贷不能满足市场需求的矛盾,产生了巨大的社会融资缺口,导致了中国影子银行体系产生且迅速膨胀。

(2)金融创新是中国影子银行体系产生和发展的重要推手。随着全球金融自由化和中国金融体制改革的不断深入,中国融资格局发生了深刻变化。在商业银行传统业务增长难以突破、竞争格局难以改变的情况下,金融业需要寻找新的利润增长点,必然要开拓新的业务和领域。这些金融创新业务或领域总是试图规避现有监管的限制,一旦成功,新的业务或领域便成为影子银行业务或机构。在中国金融体系分业监管的格局下,以监管套利模式进行的金融创新是中国影子银行体系发展的主要内容,其结果表现为间接融资比例下降,而直接融资的规模和比例逐步增长。特别是随着近年来金融脱媒趋势的快速发展以及商业银行表外业务的大量出现,商业银行各项贷款已经不能完全反映全社会资金供求状况,金融产品和融资工具不断创新,助推中国影子银行体系规模迅速膨胀。

2.中国影子银行体系的界定

目前,国内理论界和实务界对中国影子银行体系的界定及其构成存在一定的分歧,归纳起来主要有以下三种代表性观点。

(1)基于业务或功能视角界定。认为中国影子银行体系是与商业银行相对的其他金融机构、市场或工具,涵盖的范围较大,即只要直接或间接复制商业银行核心业务的都属于影子银行范畴。如文维虎和陈荣[9]将当前中国影子银行分为银行业监管机构批准的非银行业金融机构、政府相关部门核准或报备的专业性公司以及潜伏于民间的地下金融活动三类。周莉萍[10]基于金融功能视角,认为现阶段中国影子银行体系主要包括直接复制商业银行核心业务的非银行金融机构信贷和银信合作理财产品等非正式证券化活动等。

(2)基于监管视角界定。认为中国影子银行体系是游离于金融监管体系之外的金融机构、市场或工具,涵盖的范围有所缩小,强调其不受或较少受到金融监管。如陆岷峰和张惠[11]认为,中国影子银行主要以银行内部少受或不受监管的准信贷活动及监管范围以外的民间金融活动为主。林琳[12]认为,中国影子银行体系中的主要部分是游离于监管之外的、从事类似于传统银行存贷款业务的银行内部影子银行系统。这些银行内部的影子银行业务占有很大一部分信贷资源和市场,并以规避监管和追逐更高利润为目的。

(3)基于证券化视角界定。认为中国影子银行是涉及资产证券化的金融机构、市场或工具。如易宪荣[13]将影子银行体系定义为一种“信贷融资体系”,通过银行贷款证券化,从证券市场获得信贷资金和实现信贷扩张,把传统银行信贷关系演变为隐藏在证券化中的信贷关系,这种信贷关系看上去像传统银行,但仅行使传统银行的功能而没有传统银行的组织机构。刘文雯和高平[14]从信托业角度出发,认为影子银行体系的存在本质是采取信贷资产证券化、开发复杂金融衍生工具等多种方式行使传统银行的功能。

目前,较为权威的是2013年12月发布的《国务院办公厅关于加强影子银行监管有关问题的通知》[15](国办发[2013]107号,简称“107号文”)对中国影子银行体系的界定。“中国影子银行主要包括三类:第一类是不持有金融牌照、完全无监督的信用中介机构,包括新型网络金融公司和第三方理财机构等。第二类是不持有金融牌照,存在监管不足的信用中介机构,包括融资性担保公司和小额贷款公司等。第三类是机构持有金融牌照,但存在监管不足或规避监管的业务,包括货币市场基金、资产证券化和部分理财业务等。

从本质上看,影子银行和商业银行都在发挥信用中介的功能,在经济体系中提供期限转换、信用转换和流动性转换,从而将社会上的借款人和融资人联系起来。但是,影子银行的融资方式不同于商业银行传统的吸收存款发放贷款机制,而是以现代金融市场联系紧密的各种金融工具形式出现。本文参考金融稳定委员会(FSB)和“107号文”对影子银行体系的界定,结合中国经济金融发展现状和相关学者的观点,从广义角度将中国影子银行体系界定为:复制商业银行核心功能,但存在形态、运作模式和监管制度等与传统商业银行不同的融资机构、业务和工具,不仅包括商业银行表外业务,也包括商业银行之外的一切具有信用中介功能的机构、业务和工具。

3.中国影子银行体系的构成

基于上述对中国影子银行体系的界定,本文从商业银行表外业务和非银行信用中介角度,将中国影子银行体系分为内部影子银行体系和外部影子银行体系。

(1)内部影子银行体系。内部影子银行体系是指商业银行通过内部的金融创新和分工细化,将表内资产转移到表外,通过表外业务规避金融监管以取得超额利润。*由于中国实行金融分业经营,证券公司等投资银行业和保险公司处于发展的初级阶段,不能吸收存款、发放贷款和办理结算业务,总体规模较小,业务范围狭窄,金融创新能力较低,几乎没有涉足金融衍生工具或产品,杠杆率低且可控,与各金融市场和其他金融机构的关系简单。因此,中国以证券公司为主体的投资银行和保险公司不具备影子银行的特征。目前,商业银行依靠存贷利差收入的盈利模式面临挑战,纷纷通过商业银行内部的金融创新和分工协作以寻求新的利润增长点,从而内生出影子银行部门和业务。商业银行的影子银行部门直接或间接支持影子银行业务的期限或流动性转换,往往不再扮演间接融资的角色,而是成为直接融资的中介机构或部门,成为整个影子银行体系中重要的“交易对手”或“中间人”。目前,中国内部影子银行体系主要包括银信合作、委托贷款、银行理财产品、信贷资产证券化和同业代付等。

(2)外部影子银行体系。外部影子银行体系是指商业银行之外具有影子银行特点的机构,主要包括具有信用中介功能的非银行业金融机构和准金融机构以及庞大的民间金融。外部影子银行体系主要包括:一是经监管部门批准设立的非银行业金融机构,如金融资产管理公司、信托投资公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、金融消费公司、基金公司和汽车金融公司等。二是经政府相关职能部门批准设立的准金融机构,如产业投资基金、融资性担保公司、小额贷款公司、典当行、寄售行和私募股权投资基金等。三是民间金融组织,如民间借贷、民间集资、商会、私人钱庄、金融掮客以及其他地下金融。

4.中国影子银行体系的特征

中国影子银行体系尚处于初级发展阶段,具有较强的本土化特色,其主要特征包括以下三个方面。

(1)中国影子银行体系处于初期发展阶段。中国货币市场和资本市场发展落后于发达国家,金融分业监管较为严格,影子银行体系发展处于尚未成熟的初期阶段,主要表现为业务结构和运作形式简单、金融产品创新和复杂程度低、可供交易转让的基础资产明确、局限于国内投融资活动等。特别是货币市场基金、资产证券化及其相关衍生品业务刚刚起步,多数影子银行业务隶属于商业银行的金融创新范畴,商业银行大多借助于银行理财产品和银信合作实现贷款出售,以资本表外化为核心。可以预见的是,随着近年来各类非银行业金融机构的快速发展,特别是允许民间资本进入金融领域政策的出台,各类影子银行机构将越来越多,其规模也将越来越庞大。

(2)中国影子银行体系主体独立性低。目前,中国没有真正意义上的对冲基金,资产证券化和金融衍生品的主要操作者是传统商业银行设立的子公司或特殊部门,而非发达国家常见的对冲基金或投资银行等独立主体。中国影子银行体系的大部分是传统商业银行的表外业务,属于内部影子银行范畴,对传统商业银行具有较强的依赖性。在影子银行业务开展中,商业银行作为资金和信用保障的代表,为影子银行机构及其业务提供信用增级服务,从而降低筹资成本。在创新金融工具和规避风险的过程中,也离不开商业银行和其他影子银行的联合创造。作为独立市场主体的民间金融组织,由于资金实力有限和组织松散等的限制,并未成为中国影子银行体系的主体。

(3)中国影子银行体系的杠杆率相对较低。高杠杆化操作是影子银行体系的主要特点,同时也是系统性风险产生的重要原因。中国金融监管部门对于杠杆率的管理较为审慎和严格,商业银行不得为私募股权基金发放并购贷款,而涉及高杠杆化操作较多的金融衍生品和资产证券化业务处于探索和试点阶段,如中国的投资银行、股票基金等金融机构在信用创造和资产证券化过程中的作用有限,收益大部分来自股票承销发行以及中介费用,杠杆率不高,在金融市场中的影响较小。从整体上而言,中国影子银行体系的业务链条和资金利益链条相对较短,杠杆率相对较低,所面临的信用、市场和流动性等风险整体较小且可控。

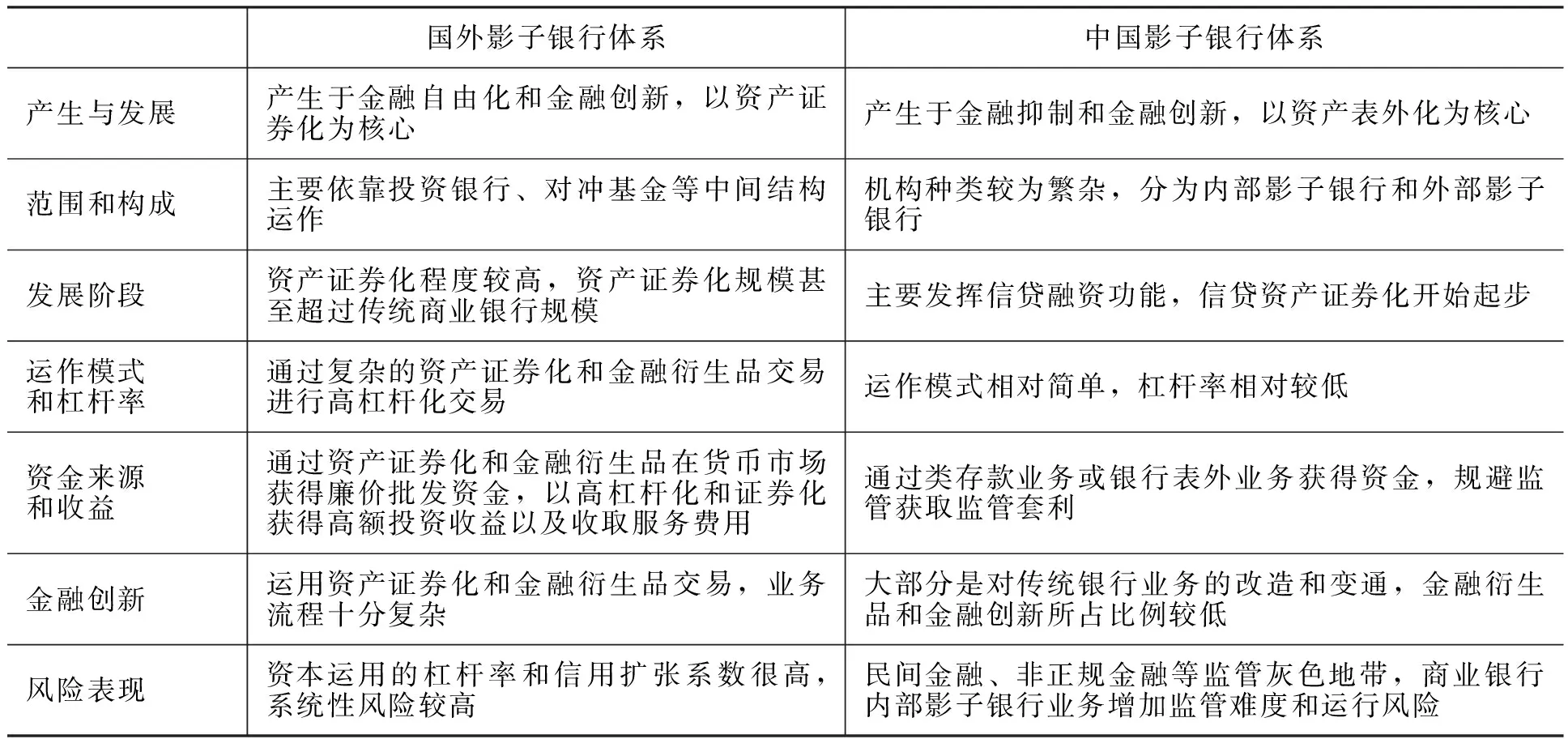

四、国外影子银行体系和中国影子银行体系的差异性分析

中国影子银行体系的表现形式、运作模式及监管等方面与发达国家影子银行体系存在相似之处,如表外性、隐蔽性和监管相对较弱等。具体来看,中国影子银行体系不同于发达国家影子银行体系,在产生基础、存在形态、发展阶段、层次结构和核心功能等方面存在一定的差别,主要表现如表1所示。

表1 国外影子银行体系与中国影子银行体系的比较

1.产生和发展的基础不同

国外影子银行体系是随着金融自由化和金融创新而产生和发展起来的,是传统信用市场和现代资本市场相互融合的市场化产物。国外影子银行体系发展以资产证券化为核心,通过资产证券化和金融衍生工具,大部分直接从货币市场和资本市场获得资金,改变了传统银行信贷模式。中国影子银行体系产生于金融抑制和金融创新,其主要功能是作为间接融资渠道,起源于民间借贷,发展于企业间拆借市场,其大部分资金来源于储户的直接委托资金或银行表外业务资金,基本是围绕信贷资产的替代展开,以资产表外化为核心。中国长期以来对于金融创新采取审慎稳健的态度,对于有关金融创新产品及工具的推出都很慎重,资产证券化和信用衍生品交易尚在试点中未全面推开,影子银行工具的复杂程度远比美欧国家影子银行低,业务运作也相对简单。

2.范围和构成不同

从国际上看,影子银行体系涵盖范围几乎囊括了全部市场型信用机构(Market-Based Credit Institutions),影子银行业务横跨于不同的金融市场和金融机构之间,主要依靠投资银行、对冲基金、结构性投资工具(SIV)等非银行业金融机构。中国影子银行体系的种类较为繁杂,主要包括涉及商业银行的银信合作、委托贷款、银行理财产品、信贷资产证券化以及非银行业金融机构、准金融机构和民间金融。由于中国市场化的资本价格形成机制尚未真正建立,再加上实行资本项目管制且缺乏对冲工具,机构范畴的影子银行,如对冲基金、私募股权基金等刚刚起步,发展较为缓慢。

3.所处的发展阶段不同

国外影子银行体系和中国影子银行体系所处的发展阶段不同,资产证券化率差别很大。国外影子银行体系已经跨越了信贷融资和股权融资的范畴,大部分业务在金融市场领域,资产证券化程度较高,影子银行的资产证券化规模甚至超过传统商业银行规模。中国影子银行体系大多局限在信贷融资范畴,表现为银信合作、理财产品和民间融资等,其作用是对商业银行传统业务的替代。同时,中国信贷资产证券化起步较晚,于2005年开始试点,期间由于国际金融危机影响而一度停滞,直至2012年9月才重启资产证券化试点,因而中国信贷资产证券化的总体规模非常小。

4.运作模式和杠杆率不同

国外影子银行体系通过复杂的资产证券化和金融衍生品进行高杠杆化交易和直接投资,从而获取高额的投资收益以及服务费用。随着杠杆率和中介费用的不断增大,影子银行业务的收益也将不断增加。中国金融监管部门对银行业金融机构和非银行业金融机构的信用扩张和杠杆率管理较为严格审慎。同时,中国影子银行大部分只是对传统银行业务的改造和变通,以规避监管或货币政策调控进而获取监管套利,金融衍生品和金融创新所占比例较低。相比发达国家影子银行体系复杂的资产证券化和金融衍生品交易,中国影子银行体系的运作模式比较简单,杠杆率则低很多。

5.风险表现不同

由于游离于传统金融机构监管之外,国外影子银行不需要留存准备金,但其自身又没有丰厚的资本金,因此影子银行大量利用财务杠杆举债经营,资本运用的杠杆率和信贷扩张的系数都很高,长期以来欧美影子银行都以高杠杆率著称,系统性风险也随之增大,2007年美国次贷危机和2008年国际金融危机就是影子银行系统性风险集中爆发的体现。中国影子银行体系的风险主要体现在:民间金融、非正规金融以及非正规的资产证券化、私募投资、地方非规范融资等监管灰色地带;影子银行的很多业务或活动实际上隐藏在商业银行内部,即在商业银行正常业务活动的掩盖下进行,使得对影子银行业务的监管更为困难,增加了影子银行体系的运行风险。

参考文献:

[1] IMF.Containing Systemic Risks and Restoring Financial Soundness[J].Global Financial Stability Report, 2008,(4):47-73.

[2] Roubini,N.The Rising Risk of a Systemic Financial Meltdown:The Twelve Steps to Financial Disaster[EB/OL].http://www.rgemonitor.com,2009-07-05.

[3] McCulley,P.The Shadow Banking System and Hyman Minsky’s Economic Journey [J].Economic Theory and Philosophy,2009,(5):257-258.

[4] Gorton,G.Slapped in the Face by the Invisible Hand: Banking and the Panic of 2007[M].Oxford:Oxford University Press, 2009.

[5] Tucker, P. Shadow Banking,Financing Markets and Financial Stability [Z].London: Remarks to BGC Partners Seminar,2010.

[6] FSB.Shadow Banking: Scoping the Issue: A Background Note of the Financial Stability Board[R]. 12 April 2011.

[7] Zoltan,P.,Tobias,A.,Adam,A.Hayley,B.Shadow Banking [R].Federal Reserve Bank of New York Staff Reports,2010.

[8] 唐红娟.影子银行体系:功能、脆弱性与监管改革[M].北京:知识产权出版社,2012.

[9] 文维虎,陈荣.重视影子银行动向 避免风险隐患显现[J].西南金融,2010,(2):19-21.

[10] 周莉萍.影子银行体系:自由银行业的回归?[M].北京:社会科学文献出版社,2013.

[11] 陆岷峰,张惠.我国影子银行体系问题及管理对策研究[J].西部金融,2012,(6):22-25.

[12] 林琳. 银行内部影子银行业务对宏观调控政策影响研究[J].西部金融,2012,(6):20-24.

[13] 易宪荣. “影子银行体系”信贷危机的金融分析[J].江海学刊,2009,(3):70-76.

[14] 刘文雯,高平.“影子银行体系”的崩塌对中国信托业发展的启示[J].上海金融,2010,(7):55-59.

[15] 国务院办公厅关于加强影子银行监管有关问题的通知(国办发[2013]107号)[EB/OL]. http://www.360doc.com/content/14/0115/15/15124117_345476710.shtml.