汉族传统女性婚礼服的文化内涵与艺术表现

2014-04-01

(中原工学院,郑州 450007)

中国是四大“文明古国”之一,五千年的悠久历史也蕴藏了中国古人对女性美的诸多独到见解与研究。在对服装的审美中,中国人十分注重对服装的神韵和品味的表现。汉族传统女性婚礼服,正是借用了中国服装特殊的面料、图案、技艺以及穿着方式,通过与中国传统女性整体的和谐搭配,巧妙地体现出与众不同的东方审美风格,以及中国独有的生命信仰和审美哲学。

1 汉族女性婚礼服彰显了深刻的“天人合一”思想

中国古人的服饰审美意识深受古代哲学思想的影响。“天人合一”的思想是中国古代文化之精髓,是中国传统文化最为深远的本质之源。这种观念把各种艺术品都看作整个大自然的产物,从综合的、整体的观点去看待工艺品的设计。我国最早的一部工艺学著作《考工记》就有记载:“天有时,地有气,材有美,工有巧,合此四者,然后可以为良。”[1]任何产品从设计到工艺生产都不是孤立的行为,而是诸多因素综合作用的结果。对服装而言,意味着只有综合考虑到着装季节、着装环境、衣料质地和剪裁工艺,才是最完善的设计。

《周易》中肯定了人与自然的统一交融性,人的一切活动从道德修养到功利实践,都必须遵循自然的启示,受自然规律的制约。自然本身往往具有社会道德的启迪意义,同时又包含了与人事有关的伦理道德,表现在审美情感上就是偏感性的。在中国古代哲人看来,人是形和神的统一,美与善的合壁,而服装正是体现人和物之间的审美和谐与自然表现形式的外化,这种审美情感倾向外露于服装也是合乎“自然”之道的。

服装是提高人类生存质量的文化载体,蕴含着人与自然、社会和历史发展等因素的诸多关系。服装是一种物质文化现象,首先需要实现实用的价值,进而实现审美的价值。不同时代、地域、环境下的人们具有不同的思维方式、生活行为、文化与审美追求等,这些都会在服装形象上留有特殊痕迹,显示出明显的文化特征。服装能够在一定程度上改变人的自然造型和精神状态,引导人们按照服装主题的暗示来调整自己的心境。

中国传统思想中的人,是与宇宙合而为一的整体,在这强调宏大、注重感悟、讲究大象的思维体系中的人,是一个包容天地、具有精神内涵的“人”。因而服装穿着在人身上,不强调与形体的关系,而着重于穿着者的整体形象。服装行为规范被看作是修身的内容,着装追求心灵归属、精神功能和伦理道德,用服装掩盖人体,以达到真善美的至高境界。中国服装文化具有整一性与大同观念,使得着装者的个体着装必须融入整体与群体着装意识之中,体现内敛和内倾的特点。

由于对宇宙与人的深刻思考,中国的服饰文化在造型手段和审美观念上都受到特定的影响,在对服装这一附着在人体上的“第二张皮肤”的处理,表现出了强烈的东方宽衣特征。在结构上重视二维空间效果,不强调服装与人体各部位保持一致,更不注重用服装表现人体的曲线。与此相应,在服装结构上采取平面剪裁的方法,肩部承受着整个上装,是重要的接触支点,这样使得人体与衣料纤维之间空隙较大,具有一种自然穿着的构成。这种构成不重款式,而重面料本身的视觉效果,重工艺加工技术的精湛技巧,重服饰组合方式的整体效应,而这一切都是为了追求穿着者的人格内涵,表现主体的人的精神意韵。

古代的服装形制主要取意天地日月。周代时期的服装形制为上衣下裳,春秋战国时期则盛行衣裳连属制,以后的历朝历代便按照这两种服装形制进行变化。汉族女性婚礼服同样是依照此形制发展。上衣取象乾,下裳取象坤,衣袖呈圆弧状,交领则成矩形,意味着“没有规矩不成方圆”。衣带长至脚踝代表了正直,下襟与地相齐代表了权衡公平。图案纹样也同样是源自世间万物,古代的服装形制不仅仅只是华美庄重,更重要的是它们蕴含着中华民族最质朴自然的思想。从古人对待婚礼的重视可以看出他们对于自然的崇拜、尊敬和亲近之情,也可以看出古人追求天人合一的完美境界的忠诚态度。

西方的服饰为立体剪裁,他们崇尚女性的曲线美,特意强调和夸张以迎合这种审美,而我国历朝历代的女性是将身体严密地包裹起来。中国汉族传统服饰一直采用平面的裁剪方式,没有省道、公主线等,用作婚礼服的袍服和大袖衫,袖宽且长,衣袖在举手投足间随着人体的运动而形成优美的曲线,流露出一种含蓄而优雅的韵味。这种如行云流水般的设计与西方强调曲线美的特点形成了强烈的视觉对比。

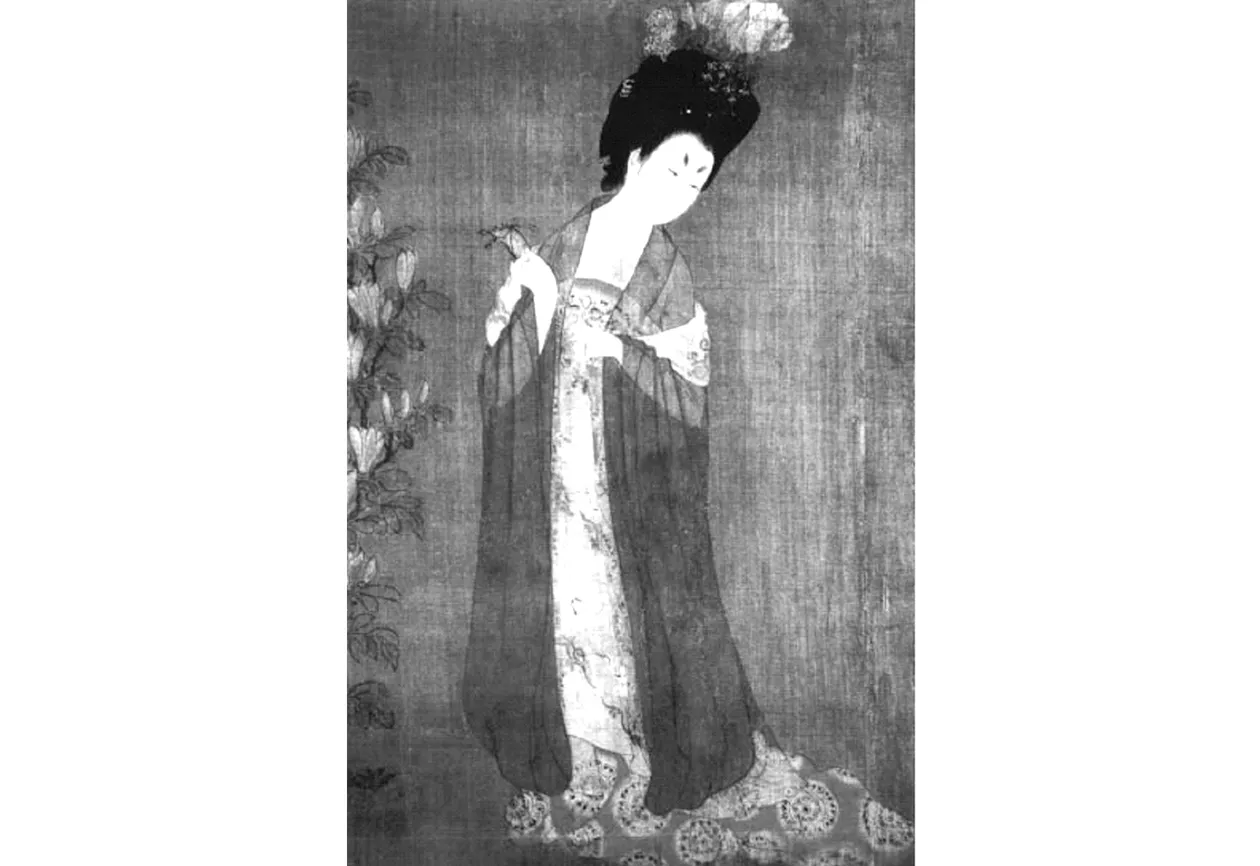

图1是唐代画家周昉所作传世名画《簪花仕女图》(现存辽宁省博物馆)。纱衣长裙和花髻是当时的盛装,高髻上簪有牡丹和茉莉花,在黑发的衬托下,显得雅洁、明丽。人物的描法以游丝描为主,行笔轻细柔媚,特别是在色彩的辅佐下成功地展示出纱罗和肌肤的质感。画家在手臂上的轻纱敷染淡色,恰到好处地再现了滑如凝脂的肌肤和透明的薄纱,传达出柔和、恬静的美感。几千年以来,中国传统女性婚礼服在保持宽松舒适、流畅飘逸的风格下发展演变出不同的服装款式,体现了中国人最为传统的审美态度,表达了人与自然浑然一体的含蓄温婉和雍容华贵之美。

图1 周昉《簪花仕女图》 中着大袖衫的唐代女子

2 汉族女性婚礼服的色彩运用及民族精神内涵

在诸多影响造型艺术的因素中,色彩是与文化内涵有直接关联的首要元素。色彩元素在传承过程中是属于相对较稳定的一个对象,一个民族的婚俗文化在色彩的选用上大多带有民族信仰或者地域形态的特点。在中国传统服饰文化中,每个朝代对于婚礼服颜色的选用,是随着时代所崇拜的颜色变化的。

先秦时期的女性婚礼服崇尚黑色,《仪礼》中记载了新婿着“爵弁玄端”,玄端主要用于祭祀,在举行婚礼的时候也可以使用。黑中扬赤即为“玄”,“玄”色较之青、赤、黄、白、黑等五正色尤为尊贵而独居其上,象征天之色。新娘的婚服是“纯衣纁袡”[2],即纁色衣缘的黑色深衣。纁色,黄中带赤,属阴,代表了大地。玄纁二色是中国传统文化之中最为神圣高贵的色彩,天与地的和谐在服饰中所显现,表达了对于自然的崇敬。

魏晋南北朝时期崇尚白色,因为当时玄学所推行的是返朴归真、自然淡雅的风格。唐宋崇尚青色,据历史资料《唐六典》记载,“凡婚嫁,花钗礼衣,六品以下妻及女嫁则服之,其钗覆笄而已。其两博鬓任以金、银、杂宝为饰。礼衣则大袖连裳,青质……”[3],唐代女性婚礼服一般是青色的钿钗礼衣,是受到了正统的中原文化和中国朴素的唯物主义哲学思想的影响。崇尚青色源于“至大无外,至细无内”的精微的视觉经验,源于人生在世对环境和自然的“审美静观”,源于富于自然生命真感受的情怀。

红色作为女性婚礼服的主体色,是在明代确定下来的。“真红对襟大袖衫加上凤冠霞帔”这种起源很晚的婚服样式,目前是国人心中理解的华夏婚礼服饰,而且根深蒂固。其实,华夏先祖最早是崇尚红色的,上个世纪 20 年代,我国考古工作者在北京周口店的山顶洞发现了骨骸,在骨骸的下面散落了赤铁粉末颗粒。洞内的椭圆形砺石,表面有红色的染料。这一现象被考古界和美学界公认为先祖是以红色作为最神圣的图腾现象[4]。到了南北朝时期出现了朱衣,隋唐以后红色便成为了高官的服色。

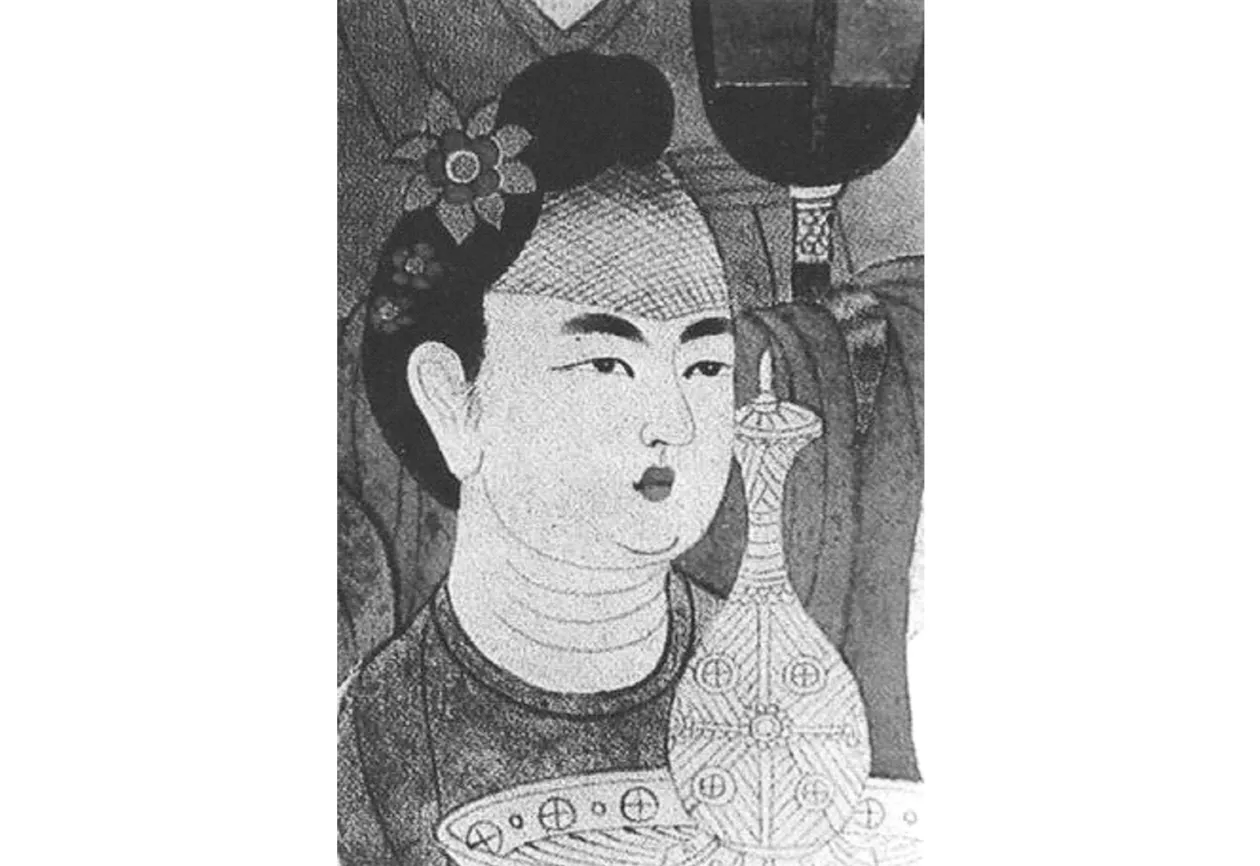

结婚时新娘以头巾遮面,称为“障面”,其功用一为遮羞,一为辟邪。新娘障面用的红巾、凤冠、手帕、纸扇、帷帽等,统称为“盖头”。各个时期的材料、尺寸、格式、用法及礼俗都不同[5]。最早的盖头约出现在南北朝时的齐代,是妇女避风御寒使用的。到唐朝初期,演变成一种从头披到肩的帷帽,用以遮羞。开元天宝年间,唐明皇李隆基标新立异,指令宫女以“透额罗”罩头。图2是敦煌壁画中手持托盘的唐代供养人侍女像,裹发的轻罗仅仅遮住额头,作为一种装饰物,非常时髦。此后,盖头在民间流行不废,女子出嫁时用来遮面,既可以遮挡风尘,又美观大方,并不妨碍婚礼活动,成为新娘不可或缺的喜庆装饰,多以红色为主。

图2 敦煌壁画中戴“透额罗”的唐代供养人侍女像

3 汉族传统女性婚礼服上的吉祥纹样与祈福心理

华夏先祖不仅仅通过颜色来传递自己的意愿和期盼,也通过婚礼服上的精美纹样来表达他们对于天地的尊敬。这些吉祥纹样,与社会政治、伦理道德观念、宗教信仰紧密结合,利用谐音、寓意、比拟、象征等方法,寄予了人们对新人的祝福和希冀。其装饰纹样多以草禽图案为主,如蝴蝶、锦鸡、牡丹、桃花、并蒂莲、梅花、石榴、连理枝等,寓意如花绽放、吉祥如意,夫妻美满幸福、子孙繁衍。但也有形象化的人物图案,如北京定陵出土的明代皇后婚礼服上有精美的“百子图”刺绣纹样,充满生活情趣,寓意着子孙兴盛延绵。

龙在中国人心中具有至高无上的地位,常作为男子或者皇权的象征;凤象征瑞祥,寓意女子高尚、品貌德才出众。因此,民间常以龙、凤在祥云间腾飞起舞的形象,构成“龙凤呈祥”的美好寓意。而鸳鸯因其羽色绚丽,形影相随,被看作是男女相依相恋的象征。在民间婚礼上,绣花枕头、手帕、绣花鞋以及红盖头上面的织绣图案,多是用鸳鸯纹样进行艺术表现的。

双飞的蝴蝶在中国传统文学中常常是自由恋爱的象征,表明人们对自由爱情的向往。恋花的蝴蝶则常被用于寓意甜美的爱情和美满的婚姻,表现人类对至真至善至美的追求。中国人喜爱鱼纹,更赋予它一定的人情味,可谓“新婚燕尔,鱼水情深”。而鱼与余音同,常用来比喻“吉庆有余”。

自唐代开始,植物纹样开始大量出现,并逐渐取代了原有的动物装饰,呈现出强大的生命力。这种图案内容上的演变,也反映了人类社会生活方式的巨大变化。牡丹以其富贵、端庄的形态及大家闺秀般的气质,成为女性婚礼服装图案的首选,与白头鸟、仙鹤等组合,寓意夫妻恩爱、富贵绵长。万寿藤是藤蔓卷草经提炼变化而成,以其结构连续不断寓意生生不息之意。其基本构成法则是以植物的枝干或藤蔓作骨架,沿上下左右四处延伸,形成波浪线式的二方连续或四方连续,后发展出缠枝牡丹、缠枝莲花、缠枝葡萄纹等,多装饰在女性婚礼服的领口、袖口等边缘部位。

莲象征着女子“清水出芙蓉,天然去雕饰”的美貌和纯洁无暇的爱情,其中并蒂莲更是吉祥喜庆的征兆。晋乐府《青阳渡》中赞道:“青荷盖绿水,芙蓉披红鲜。下有并根藕,上有并蒂莲。”并蒂莲象征着夫妻百年好合、永结同心。图3为绛红织金妆花喜字串枝并蒂莲花缎(定陵孝靖皇后棺内出土,现藏于北京定陵博物馆),是孝靖皇后结婚后穿的便服面料,在两朵莲花之上织一金“喜”字,每个花头为两种颜色,以红蓝、红绿、红紫相配合。莲梗为艾绿色,叶芽饰驼色,花头和花梗均用扁金绞边。

图3 明绛红织金妆花喜字串枝并蒂莲花缎

石榴在中原民间被视为象征多子的祥瑞之果,石榴纹遂成为一种吉祥纹饰。石榴和蝴蝶配合象征多子多福的寓意。据《博物志》记载,石榴是汉时张骞出使西域时带回中原种植的。在传统的汉族婚嫁中新娘的装饰物“绣片”,纹样以祥瑞的喜鹊、蝙蝠、石榴花为主,象征着喜结良缘、天长地久和子孙满堂。

中华民族自古尚礼成风,追求和睦、团圆,吉祥寓意是人们心里的精神慰藉,是对一切美好事物的向往,对美好生活的热爱。作为中国传统文化重要组成部分,吉祥寓意图案早已成为民族精神的写照和标志,闪耀着中华民族智慧的光芒。自然界的动植物本来没有意识,人们根据当时的社会观念和礼仪习俗,赋予了这些图案纹样某些象征含义。这些布局协调、构思巧妙、色彩生动、涵义丰富的图案纹样承载着比美观性更深刻的历史文化精神功能,它们的主题思想就是希望夫妻幸福和睦、繁荣昌盛,真正达到人与自然界的和谐发展,达到“天人合一”的境界。

4 结 语

中国是个礼仪之邦,越是具有深远意义的人生大事,越要突出“礼”字。以特定服饰作为人生旅程的阶段标志是民间社会的习俗惯制,婚俗文化中的服饰是人生仪礼一个重要的组成部分。传统婚礼服明显受到中国传统文化及传统服饰的发展与演变的制约,与其民族特性息息相关,体现了中国人民几千年来对生命的敬仰和深厚的哲学思想。

自然与人的相辅相成关系是最为密切而长远的,设计的最高境界便是回归原始、自然和本真。法国时装设计师伊夫·圣·洛朗(Yves Saint Laurent)曾指出:“人们谈论自身的宁静,同样也可以谈论服装的宁静。当服装与身体融为一体而不再成为一种负担时,那便是服装的宁静。”[6]中国人把对生命本真的理解赋予到传统女性婚礼服的审美艺术表现上,以生命存在统合宇宙万物,幻化成一个相互感通的有机体,顺应了“天人合一”的思想,并以真、善、美的价值尺度衡量女性之美。

参考文献:

[1] 闻人君.考工记译注[M].上海:上海古籍出版社,1993:117.

[2] 朱和平.中国服饰史稿[M].郑州:中州古籍出版社,2001:45.

[3] 周讯,高春明.中国古代服饰大观[M].重庆:重庆出版社,1994:279.

[4] 张末元.汉代服饰参考资料[M].北京:人民出版社,1960:70.

[5] 许星.中国古代民间婚礼仪俗中的着装风俗初探[J].苏州丝绸工学院学报,1998(6):33-38.

[6] 高秀明,刘晓刚.新娘婚纱[M].上海:上海科学技术文献出版社,2004:1-2.