高等教育与区域经济协调发展比较研究

2014-03-27何玉玲尚志海

何玉玲,尚志海

(岭南师范学院 卓越教师实验班,广东 湛江 524048)

当前高等教育已成为社会经济发展的强大动力,高等教育与区域经济协调发展研究,不仅是教育学关注的热点,也是地理学的研究领域[1]。人力资本的积累和优化是经济可持续发展的关键,但具体能发挥到何种程度,具体问题要具体分析[2]。中国学者对高等教育与区域经济的关系十分重视,崔玉平[3]、郑鸣[4]、李宇[5]、刘琴[6]等对高等教育与经济发展进行了实证分析;阮星光[7]、王守法[8]、吕颖[9]、杨祖宪[10]等探讨了如何处理高等教育与经济发展的关系问题;吴玉鸣等认为教育竞争力与区域经济竞争力具有密切的关联性[11]。但在实践过程中,有些地区高等教育与区域经济可以协调发展,而有些地区则不能,这两类地区之间有何异同,目前还没有深入研究。

改革开放以来,中国珠三角地区、长三角地区的经济都得到了迅速发展,同时吸引不少外地高校到当地创办分校或二级学院,这种现象表明了高等教育与区域经济协调发展的可能性。珠三角地区和长三角地区的经济发展既有不少相似之处,也存在一些不同。目前区域经济发展中出现了“珠三角地区先天强势,却不敌长三角地区后劲十足”的经济现象,这其中也有高等教育的影响。本文试图通过对比研究,分析两个区域的经济发展是否与高等教育存在相关性,从而为两者的协调发展提供参考。

1 研究方法与数据来源

本文的研究方法是定性分析与定量分析相结合,定性分析参考张振助的研究方法,通过指标位次比较判断高等教育与区域经济协调发展程度[12]。张振助对2010年全国31个省、市、自治区的高等教育水平与经济发展水平、高等教育规模水平与人力资源开发水平、高校科技人力水平与经济发展水平3项指标做了划分,分为发达地区(第1~10位)、中等发达地区(第11~21位)、欠发达地区(第22~31位),分别用高、中、低来表示,本文据此研究珠三角和长三角地区的情况。

本文的定量分析借助SPSS13.0的相关分析和多元线性回归分析,通过选取14个影响高等教育与区域经济发展的评价指标和两大区域2003~2012年的相关数据来完成。衡量高等教育发展水平的两个基本指标有数量和质量指标,数量指标表现在招生数、在校生数、毕业生数等高等教育规模上,质量指标则表现在师生比例、每10万人口在校生数等高等教育发展程度上,本文选取了7项指标来反映高等教育发展水平。与此同时,考虑到相关数据的可用性和可靠性,本文选取了人均GDP等7项反映区域经济发展水平的指标(表1)。根据SPSS13.0的相关分析,可以对高等教育和区域经济发展各个指标的相关性进行评价。当相关系数|r|<0.3时为弱相关,0.3<|r|<0.5时为低度相关,0.5<|r|<0.8时为中度相关,|r|>0.8时为高度相关。

表1 高等教育与区域经济发展评价指标

单独进行相关分析还不足以说明区域经济发展与高等教育之间的联系,因此本文还通过多元线性回归分析来探讨两者的关系。在研究高等教育对区域经济的发展作用时,本文选取了Y1为因变量,X5、X6、X7为自变量进行回归分析。选取Y1为因变量是因为该指标是反映一个地区经济发展水平的重要依据;X5体现的是高等教育规模和高等教育质量的指标;X6是高等教育质量指标;X7直接影响就业市场,进而对当年的经济产生作用。

另外,为了确定区域经济发展对高等教育的作用,本文选取了X5作为因变量,Y1、Y6、Y7为自变量进行回归分析。选取X5作为因变量,是因为相较于其他指标,更能体现区域高等教育质量及发展水平。在自变量的选择上,首先选取出Y1和Y7为两个自变量,两者均是反映区域经济发展水平的重要指标;而Y2、Y3、Y4是反映经济结构的指标;Y5、Y6是反映劳动力规模的指标。这5个指标并未直接影响高等教育的发展水平,但考虑到教育属于第三产业,因此选择与X5相关程度较高的Y6作为自变量。

具体考虑到统计资料的收集、省级行政区划完整性及地方政府对区域经济发展的重要影响,本文以广东省21个地级市的数据作为珠三角地区的资源来源,以上海市、江苏省和浙江省的数据作为长三角地区的资料来源。资料数据主要来源于《中国教育年鉴》、《中国教育统计年鉴》、《中国劳动统计年鉴》、《中国统计年鉴》、《广东教育年鉴》[13-17]以及相关网站。

2 珠三角地区高等教育与区域经济协调发展分析

2.1 高等教育与区域经济发展关系的现状

2.1.1 高等教育发展水平与区域经济发展不协调

2010年珠三角地区普通本专科学校131所(含独立学院),成人本专科学校16所;招生数为65.15万人,在校生数为202.99万人(招生及在校生数仅包括研究生、普通本专科、成人本专科及网络本专科);教职工数为13.14万人,其中专任教师占8.47万人[13-14]。与此同时,2010年珠三角地区地区生产总值46 013.06亿元。其中,第一产业增加值858.71亿元;第二产业增加值11 674.6亿元;第三产业增加值10 980.69亿元。人均地区生产总值44 736元,是全国平均水平的1.49倍[15]。

参考张振助的研究方法,珠三角地区高等教育与区域经济社会发展协调程度,属于不协调型的中等发达地区,即高等教育滞后于区域经济发展。但从经济实力上来看,珠三角地区高等教育应该有较广阔的发展空间。珠三角地区2010年教育经费总投入量已达1 532.73万元,占全国教育经费投入量8%,排全国第一;其中社会团体和个人办学经费、社会经费遥遥领先于其他地区,使高等教育发展得到了丰厚的社会经济支持。

2.1.2 高等教育层次构成滞后于劳动技术结构

高等教育结构包括研究生教育、本科教育和高职高专教育3个教育层次。2010年珠三角地区研究生招生数25 798人,其中博士生3 307人,硕士生22 491人;普通高校招收本专科生437 274人,在校本科生数778 595人,专科生在校生数648 029人[16]。珠三角地区研究生教育、本科生教育、专科生教育在校生数的比例为0.08∶1∶1.01,高等教育层次呈近似“金字塔”结构。研究生比例较小,处于整个层次的顶端;本专科规模相当,依次位于层次的中下端。

从2005~2010年珠三角地区劳动力市场对人才需求来看,2010年研究生以上、本科、专科教育程度的劳动力需求量分别占0.4%、6.5%和3.9%[17],其中本科的需求量大于专科、研究生及以上教育程度。珠三角地区劳动力市场对高等教育各层次劳动力的需求,与高等教育层次构成不完全相符,此现状显然不能满足劳动力市场对高层次人才的迫切需求。

2.2 高等教育与区域经济发展关系的评价

2.2.1 高等教育与区域经济发展的相关分析

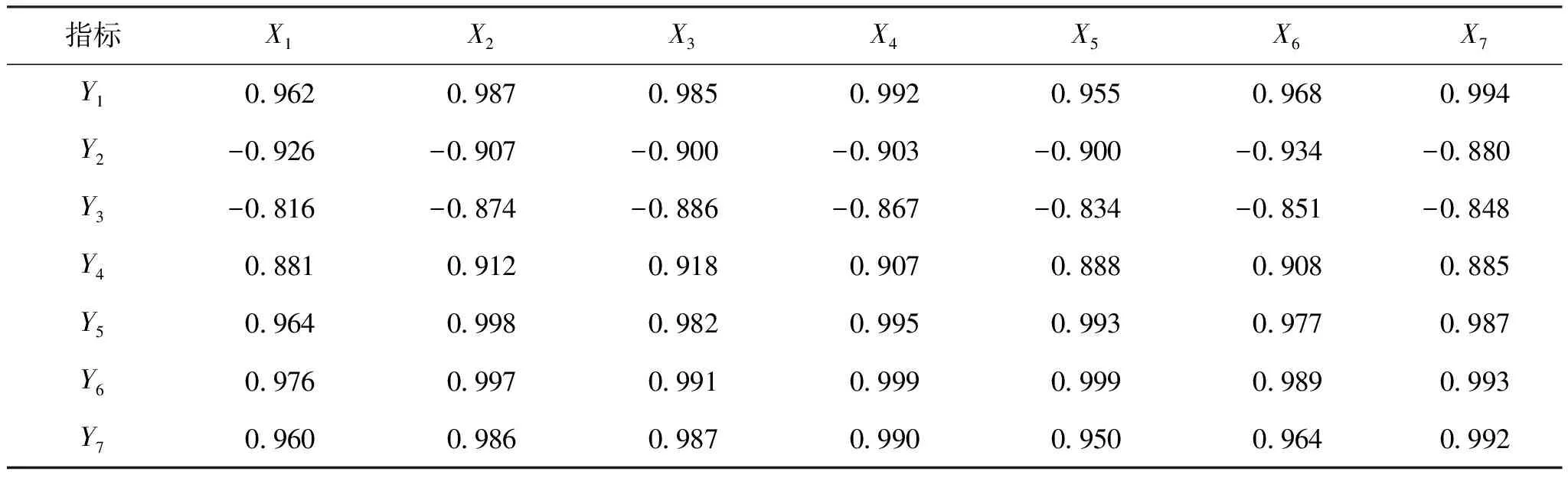

根据SPSS13.0的相关分析,珠三角地区高等教育和区域经济发展评价结果如表2所示,各类指标都呈现高度相关关系,并呈现以下特点。

(1)在高等教育和区域经济发展评价指标之间的49个关联值中,有35个呈高度正向相关,14个呈高度负向相关,可以看出珠三角地区高等教育与区域经济发展,存在一定的相互依赖性。

(2)人均GDP、居民人均消费水平和各项高等教育评价指标均呈现高度正向相关关系,其中相关度最高的前4位指标均为专任教师数、招生数、在校生数、毕业生数。

(3)珠三角地区三大产业类型中,只有第三产业比重与高等教育各项评价指标呈高度正向相关关系,而第一产业比重、第二产业比重与均呈高度负向相关关系。这说明高等教育事业作为第三产业中的一员,其社会服务职能愈加凸显。

(4)师生比是教育投入质量的评价指标,在一定程度上反映了该地区高等教育的发展水平。师生比越大,每个教师所带的学生数量越少,教育质量可以保证;反之则难。因此,师生比与3个产业评价指标的相关情况,能说明高等教育与区域经济发展的一定关系。

表2 珠三角地区高等教育与区域经济发展指标相关系数

2.2.2 高等教育与区域经济发展的回归分析

首先,根据SPSS13.0的多元线性回归分析,以Y1为因变量得回归方程式,如下:

Y1=20330.513-12.836X5-218.309X6+1.309X7

(1)

从回归方程式(1)可知,X7与Y1呈正相关,说明其可推动人均GDP增长,但由于回归系数较小,对经济增长的推动作用不大,但其作用不能忽略;X5和X6则呈负相关,即抑制人均GDP增长,且抑制作用大于X7的推动作用,但其t值的绝对值小于2,说明其对因变量的影响不显著。此外,根据FINV(0.05,3,6),得F的临界值是5.409,而计算到的F值139.017大于5.409,则说明方程整体上对因变量的影响呈显著性;调整后的R2值为0.981,回归拟合度高。由此说明,珠三角地区高等教育并未对区域经济的发展起到应有的推动作用。

其次,根据SPSS13.0的多元线性回归分析,以X5为因变量得回归方程式,如下:

X5=-302010+9.832Y1+0.026Y6-22.610Y7

(2)

从回归方程式(2)可知,Y1和Y6均与X5呈正相关,即人均GDP和第三产业从业人员数越高,每10万人口在校生数则越多,系数分别是9.832和0.026,不至于过低,则说明二者对每10万人口在校生数有一定的促进作用;而与Y7则呈负相关关系,即其抑制了每10万人口在校生数的增加,且大于Y1和Y6的推动作用。各自变量回归系数t值绝对值均小于2,显著性水平较低,表明3个自变量单独对因变量的影响不显著;而且F值大于其临界值19.164,说明方程整体上对因变量的影响显著,调整后的R2值为0.986,回归拟合度高。总体上讲,珠三角地区区域经济对高等教育的发展贡献度低,支撑力不够。

最后,从珠三角地区高等教育与区域经济相互作用的情况看,其结果与珠三角地区实际现状基本吻合,即高等教育资源与区域经济发展不相对称,高等教育的发展滞后于区域经济的提升。以人均GDP和每10万人口在校生数两个代表性的指标为例,前者对后者有推动作用,而后者对前者则起抑制作用。经过回归分析后,得出珠三角地区高等教育与区域经济并未实现良性互动,协同效应差。

3 长三角地区高等教育与区域经济发展关系分析

3.1 高等教育与区域经济发展关系的现状分析

3.1.1 高等教育发展水平与区域经济发展较协调

2010年长三角地区普通本专科学校318所(含独立学院),成人本专科学校43所;招生总数为134.86万人,在校生总数为441.76万人;教职工总数为31.90万人,其中专任教师占19.59万人[13]。与此同时,2010年长三角地区生产总值8 6313.77亿元。其中,第一产业增加值1 580.15亿元;第二产业增加值21 296.08亿元,第三产业增加值22 539.85亿元。人均地区生产总值55 262元,是全国平均水平的1.84倍[15]。根据张振助的研究方法[12],长三角地区的高等教育与区域经济总体上处于协调发展。

3.1.2 高等教育层次构成先于劳动技术结构发展

2010年长三角地区共招研究生数97 497人,其中博士生13 391人,硕士生84 286人[16];普通高校招收本专科生846 773人,本科在校生数1 821 202人,专科在校生数1 228 756人。总的来说,长三角地区高等教育层次并重发展,但以本科生教育为优。该区研究生教育、本科生教育、专科生教育在校生数的比例为0.13∶1∶0.75,高等教育层次呈弹头式结构。研究生比例较小,处于整个层次顶端;本专科规模相差0.25,依次位于层次结构的中下端。

以长三角地区劳动力市场对人才需求情况来看,2010年研究生以上、本科、专科教育程度的劳动力需求量分别占0.65%、5.32%和7.38%[17]。其中专科的需求量大于本科、研究生及以上教育程度,劳动力市场对高等教育各层次劳动力的需求与高中低人才结构相符,可见劳动技术结构滞后于该区高等教育层次构成。但随着区域经济的不断发展,产业结构必然向知识密集型产业转移,即高等教育能满足区域高层次人才的需求。

3.2 高等教育与区域经济发展关系的评价

3.2.1 高等教育与区域经济发展的相关分析

根据SPSS13.0的相关分析,长三角地区高等教育和区域经济发展评价结果如表3所示,并呈现以下特点。

(1)在高等教育和区域经济发展评价指标之间的49个关联值中,有35个呈高度相关性,其中27个呈正向相关,8个呈负向相关;11个呈中度相关性,其中3个呈正向相关,8个呈负向相关;3个呈低度相关性,其中2个呈正向相关,1个呈负向相关。整体上来说,该区高等教育与区域经济发展存在一定的相互依赖性。

表3 长三角地区区域经济与高等教育发展指标相关系数

(2)Y1和Y7除与X6呈负向高度相关,与X5呈正向低度相关外,与其他各项高等教育评价指标均呈高度正相关关系,位于前3位指标均为X1、X2、X7,可见,该区域经济发展水平与高等教育规模情况具有较强的关系。

(3)X6除与Y2、Y3呈正向中度相关性,与其他区域经济评价指标均呈负相关关系,其中相关度最高的3项指标分别是Y1、Y7、Y4,这或多或少都抑制了师生比的增大。因此,师生比较好地体现该区教育资源、经费投入等与当前经济发展现状及人才培养的迫切需求不符。

3.2.2 高等教育与区域经济发展的回归分析

首先,根据SPSS13.0的多元线性回归分析,以Y1为因变量得回归方程式,如下:

Y1=350885.0-3.868X5-20490.4X6+0.086X7

(3)

从回归方程式(3)可知,只有X7与Y1呈正相关,说明其推动能人均GDP的增长,但由于回归系数较小,则作用较小,但其系数t值大于2,则其推动作用不能忽略;而X5和X6则呈负相关,即抑制了人均GDP的增长,且抑制作用较大,但二者的系数t值的绝对值均小于2,说明其对因变量的影响不显著。F值41.125大于其临界值5.409,则说明方程整体上对因变量的影响呈显著性;调整后的R2值为0.938,回归拟合度高。由此说明,长三角地区的高等教育对区域经济的发展起到应有的推动作用。

其次,根据SPSS13.0的多元线性回归分析,以X5为因变量得回归方程式,如下:

X5=-3621.667+0.273Y1+1.13E-005Y6-0.457Y7

(4)

从回归方程式(4)可知,Y1和Y6均与X5呈正相关,其中Y1过低,只有0.273,则说明其对每10万人口在校生数的影响不足;而Y6系数为1.13E-005,即高等教育的社会服务职能凸显,能与社会经济产业结构相适应,从而可加大培养相应的人才类型;与Y7呈负相关关系,即其抑制了每10万人口在校生数的增加,但小于Y1和Y6的推动作用。各自变量回归系数t值绝对值均小于2,显著性水平较低,表明3个自变量单独对因变量的影响不显著;而且F值大于其临界值19.164,说明方程整体上对因变量的影响仍较明显,调整后的R2值为0.921,回归拟合度高。总体上讲,该区经济对高等教育的发展贡献较大,支撑力也较足够。

最后,从长三角地区高等教育与区域经济相互作用的情况看,其结果与该区现状基本吻合,即高等教育资源与区域经济实现了良性的互动发展。

4 珠三角和长三角地区的比较分析

珠三角和长三角地区,同为中国经济高速发展的地区,在两区高等教育的服务职能都越发凸显之际,本文发现长三角地区整体的高等教育发展水平高于珠三角地区,且教育层次结构在不同类别的高校已形成明显差异,亦适应当前社会经济发展的人才需求趋势;但反观珠三角,高等教育明显滞后于区域经济发展。

本文选取了两大区域2003~2012年的相关数据,提取了14个影响高等教育与区域经济发展的评价指标。在SPSS13.0的相关分析和多元线性回归分析后,证实珠三角地区的高等教育与区域经济发展不协调,长三角地区则形成了二者良性互动;这与张振助采取的手段,即通过指标位次比较判断高等教育与区域经济社会发展协调程度所得的结果,基本吻合;同时也可以在相关研究成果中得到印证[18-20]。

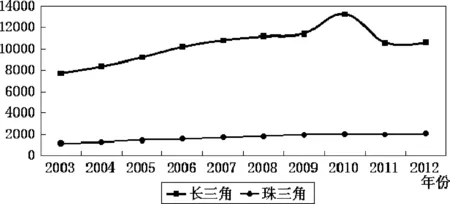

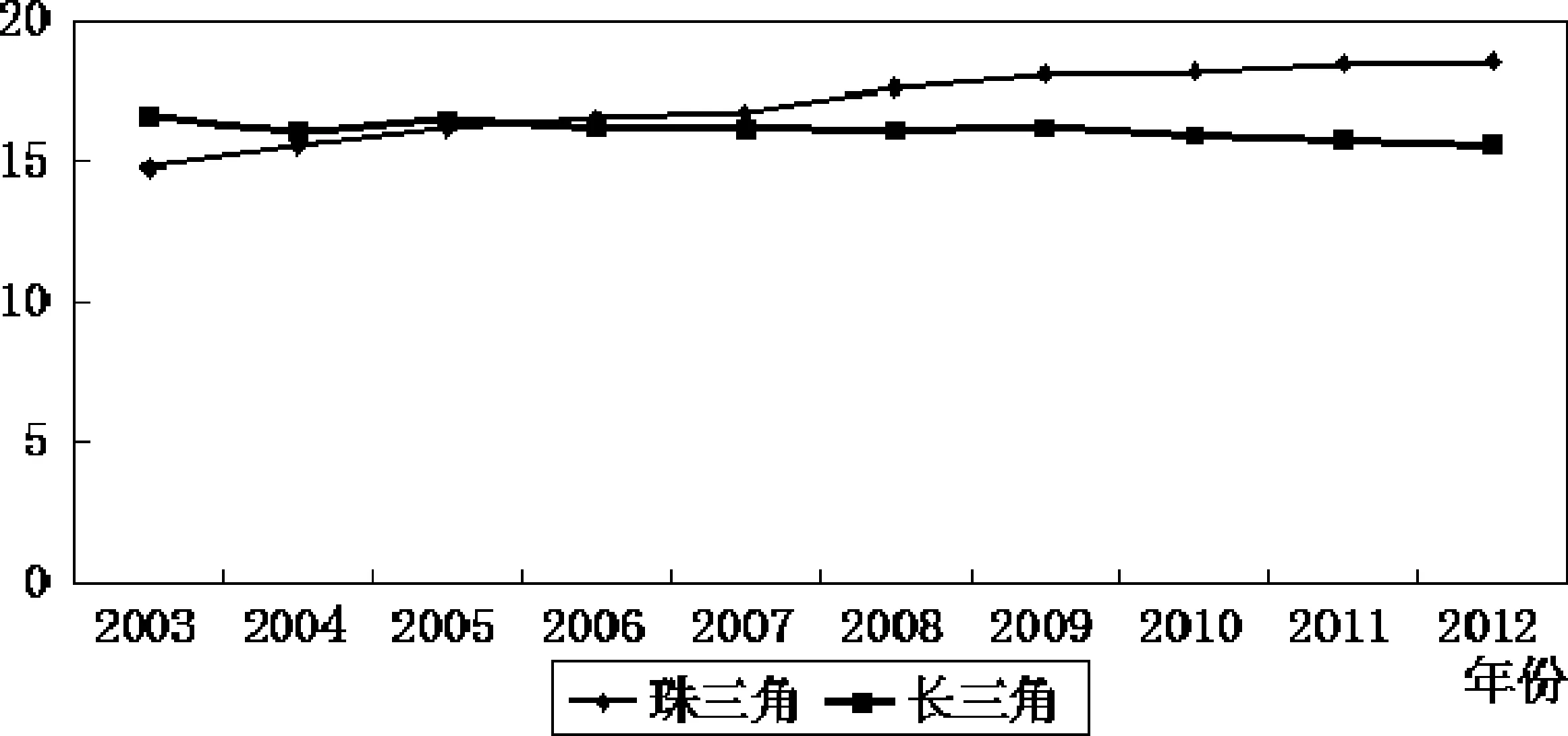

为了分析两者的差异,本文截取了两地区每10万人口在校生数,比较后发现两地区的在校生数整体呈上升趋势,但珠三角地区明显处于落后阶段,即未能为本区经济发展提供足够的后备人力资源(图1);在每10万人口在校生数的回归分析结果中也显示长三角地区的第三产业从业人员数对其的正向影响远大于珠三角地区,即说明以第三产业产值作为经济发展重心的两大区域来说,长三角地区高校在校生的教育层次结构设置与未来市场就业的联系较强,这也是造成两地区经济发展差距的一大因素。但值得一提的是,珠三角地区的师生比呈直线上升,而长三角地区则呈直线下降;这和师生比与人均GDP、居民人均消费水平的相关性分析结果一致(图2)。

图1 珠三角和长三角地区每10万人口在校生数的比较

图2 珠三角和长三角地区师生比的比较

5 结论

本文旨在从高等教育与经济协调发展来进行对比研究,分析珠三角地区和长三角地区的经济发展水平差异是否与教育发展程度存在一定的相关性。研究结果表明,长三角地区高等教育发展水平高于珠三角地区,且教育层次结构适应当前社会经济发展的人才需求趋势;与之相比,珠三角地区高等教育发展明显滞后于社会经济发展,两者的协调发展程度比较差。这也可能是造成两大区域逐渐形成落差的因素之一,因此珠三角地区要重现昔日辉煌,达成赶超长三角地区的目标,促进高等教育与区域经济社会协调发展是必经之途。

由于高等教育与区域经济的发展具有动态性、连续性,且在发展中还受多种因素影响,本文只是对此问题进行初步分析,今后还要深入探讨此问题,以实现高等教育与区域经济的进一步协调发展。

参考文献:

[1]尚志海.从地理科学的发展趋势看教育地理学的研究[J].云南地理环境研究,2008,20(5):121-125.

[2]王旭红.东北三省高等教育中心性及其与经济协调性发展研究[D].长春:东北师范大学,2012.

[3]崔玉平,李晓文.江苏省高等教育规模扩大对短期经济增长的效应分析[J].教育与经济,2006(3):52-55.

[4]郑鸣,朱怀镇.高等教育与区域经济增长——基于中国省际面板数据的实证研究[J].清华大学教育研究,2007(4):76-81.

[5]李宇.黑龙江省高等教育与区域经济互动发展研究[D].大庆:大庆石油学院,2009.

[6]刘琴.湖南地方高校与区域经济互动发展研究[D].长沙:中南大学,2007.

[7]阮星光,沈逸君.高等教育与地方经济互动发展的理论研究及现状分析[J].市场周刊:理论研究,2007(7):149-151.

[8]王守法,王云霞.高等教育与区域经济发展关系的理论探讨[J].北京工商大学学报:社会科学版,2006(3):89-92.

[9]吕颖.高等教育对经济增长贡献的定性分析[J].学术交流,2004(5):88-90.

[10]杨祖宪,李东航.区域高等教育发展与区域经济发展的关系研究[J].学术论坛,2009(4):202-205.

[11]吴玉鸣,李建霞.中国区域教育竞争力与区域经济竞争力的关联分析——兼复胡咏梅教授等[J].教育与经济,2004(1):6-12.

[12]张振助.高等教育与区域互动发展论[M].桂林:广西师范大学出版社,2004.

[13]中国教育年鉴编辑部.中国教育年鉴2011[M].北京:人民教育出版社,2012.

[14]广东省教育厅.广东教育年鉴2011[M].广州:中山大学出版社,2012.

[15]中华人民共和国国家统计局.中国统计年鉴2011[M].北京:中国统计出版社,2012.

[16]教育部发展规划司.中国教育统计年鉴(2006~2011)[M].北京:人民教育出版社,2007-2012.

[17]国家统计局人口和就业统计司,人力资源和社会保障部规划财务司.中国劳动统计年鉴(2006~2011)[M].北京:中国统计出版社,2007-2012.

[18]黄裕钊.广东省高等教育与区域协调发展研究[D].武汉:华中师范大学,2005.

[19]高耀,刘志民.长三角城市群高等教育与经济水平协调度实证研究——基于2000年和2006年横截面数据的比较[J].复旦教育论坛,2010(3):58-65.

[20]刘美凤.长三角地区高等教育与经济协调发展研究[D].南京:南京财经大学,2011.