马关议和清政府密电问题考证补

2014-03-20吉辰

吉 辰

(华东师范大学 思勉人文高等研究院,上海 200241)

一、既有研究与史料整理

中日马关议和期间,清政府全权大臣李鸿章与国内的往来密电遭到日方破译,加剧了中方在谈判中的不利地位。这段史事广为人知,诸多论著皆有着墨。关于密电是如何被破译的,基本史实已经相当清楚:据时任日本外务大臣陆奥宗光秘书官的中田敬义记载,在开战前夕的1894年6月22日,陆奥向清政府驻日公使汪凤藻递交了一份汉文照会,次日汪即向总署发电汇报。两相对照之下,外务省电信课长佐藤爱麿成功破译了这份密电。马关议和时,中方依然使用这套密码,因此亦被日方破译。[注]中田敬義:《日清戦争ノ前後》,広瀬順晧監修·編·解題:《近代外交回顧録》,東京:ゆまに書房,2000年影印版,第1卷,第67-69页。日方史料集《机密日清战争》中收有战前及议和期间日方破译的37通密电,[注]《李鴻章、總理衙門間其他來往秘電三十七通》,伊藤博文編:《機密日清戦争》,東京:原書房,1967年版,第266-295页。日本学者山边健太郎先生为此书写作解题时,引用了中田的记述,并从《陆奥宗光关系文书》中辑出此书未收录的战前汪凤藻与国内往来密电54通、议和期间李鸿章与国内往来密电22通。[注]山辺健太郎:《資料解說と增補》,伊藤博文編:《機密日清戦争》,第15页。吕万和先生介绍了山边先生的研究,令这些史料与史实为国内学界所知。[注]吕万和:《甲午战争中清政府的密电码是怎样被破译的》,《历史教学》1979年第6期。除此之外,尚未见到对这一问题的其他研究。

不过,山边先生的研究限于史料解题的性质,内容稍嫌单薄,也未与中文史料进行对比。笔者拟在此基础上作几点补充。

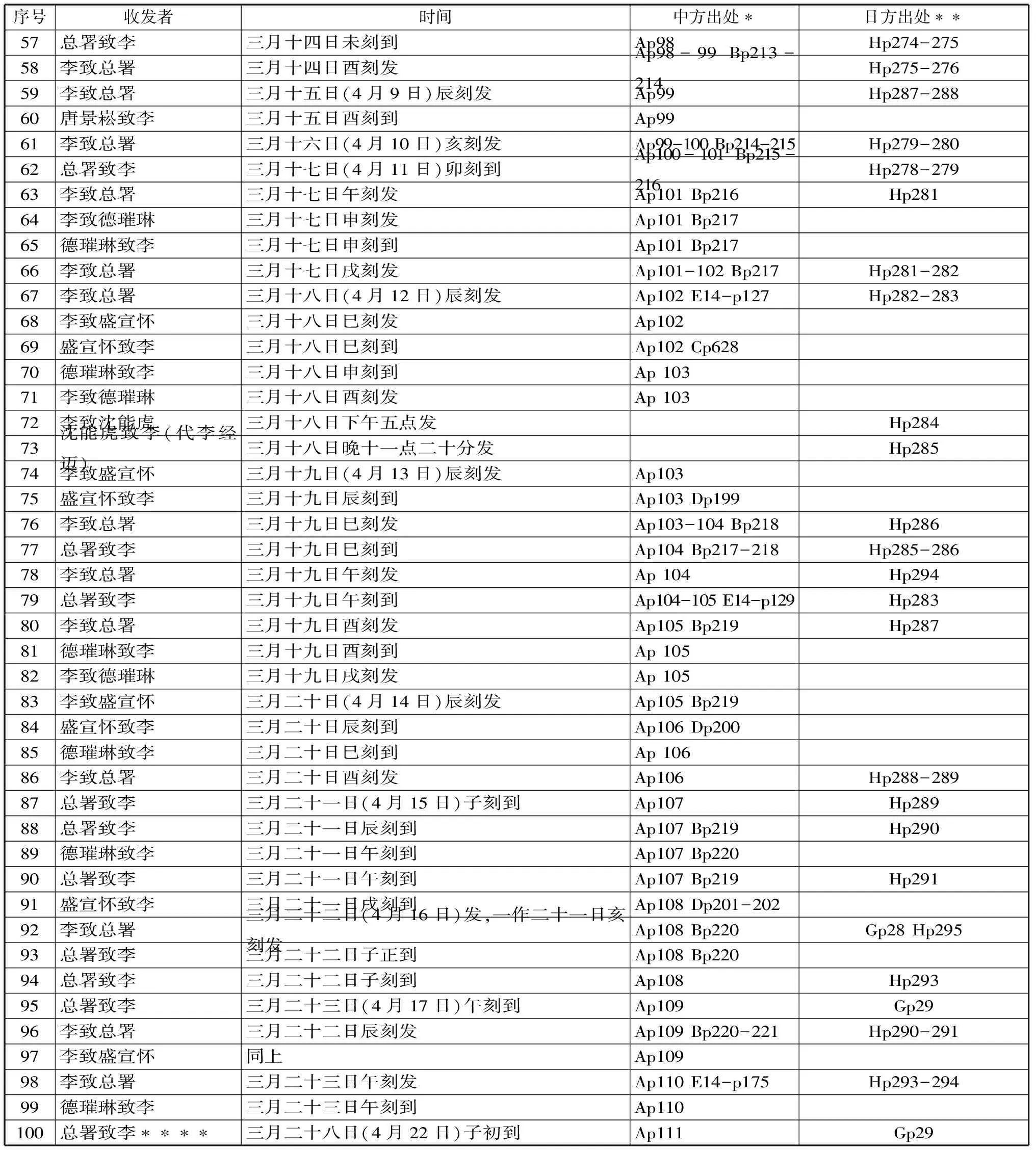

为了行文方便,也便于读者查对,笔者首先综合中日档案,将李鸿章使团在马关期间的来往电报开列一表,待下文展开具体论述(由于页码均已开列,下文提及时不再注出,只标明序号)。这些大多数是李鸿章与总署的往来电报,其余的收发者有李鸿章之兄两广总督李瀚章、署直隶总督王文韶、署台湾巡抚唐景崧、署湖南巡抚邵友濂、驻英公使龚照瑗、天津海关道盛宣怀、署天津海关道黄建筦、李鸿章幕僚德璀琳与罗丰禄、李鸿章使团顾问科士达、招商局会办沈能虎、李鸿章之子李经述、李经迈。

山东社会科学 2014·6甲午战争120周年殇思 序号收发者时间中方出处∗日方出处∗∗1李致总署二月二十四日(3月20日)申刻发Ap80-81 E13-p623Gp242同上二月二十五日(3月21日)酉刻发Ap81Gp243德璀琳致罗丰禄二月二十六日(3月22日)子刻到Ap814李致黄建筦二月二十六日酉刻发Ap815李致德璀琳二月二十七日(3月23日)戌刻发Ap81-826黄建筦致李二月二十八日(3月24日)午刻到Ap827总署致李二月二十八日午刻到Ap82Gp248李致总署二月二十八日未刻发Ap82-83Gp249李致总署∗∗∗二月二十八日酉刻发Ap83Gp2410科士达致总署二月二十八日戌刻发Dp19411李致总署二月二十九日(3月25日)酉刻发Ap83Gp2512李致李经述同上Ap8313王文韶致李三月初一日(3月26日)巳刻到Ap8414总署致李同上Ap84 Bp204Gp24-2515李致王文韶三月初一日午刻发Ap8416李经方致总署三月初一日未刻发Ap84-8517李致总署三月初一日戌刻发Ap85 Bp204-205Gp2618盛宣怀致李经方三月初一日发Dp195-19619总署致李三月初三日(3月28日)巳刻到Ap8520李致总署三月初三日申刻发Ap85 Bp205Gp2621李致总署三月初四日(3月29日)酉刻发Ap8622总署致李三月初四日戌刻到Ap86Gp26-2723龚照瑗致李同上Ap8624李致总署三月初四日亥刻发Ap87Gp25-2625总署致李三月初五日(3月30日)丑刻到Ap8726王文韶致李三月初五日寅刻到Ap8727李致总署三月初五日辰刻发Ap87-8828李致龚照瑗同上Ap8829李致王文韶同上Ap8830总署致李三月初六日(3月31日)辰刻到Ap88Gp2731李致总署三月初六日巳刻发Ap88 Bp205-20632李致总署三月初六日申刻发Ap8933李瀚章致李三月初七日(4月1日)子刻到Ap8934总署致李三月初七日巳刻到Ap8935李致总署三月初七日酉刻发Ap89-90 Bp206-208Gp2636李致总署三月初七日戌刻发Ap91-92 Bp208-211Gp27-2837总署致李三月初九日(4月3日)辰刻到Ap92Gp2838李致总署三月初九日未刻发Ap92Gp2839龚照瑗致李三月初九日未刻到Ap9240李致总署三月初十日(4月4日)酉刻发Ap93 E14-p92Gp2841总署致李三月十一日(4月5日)辰刻到Ap93Gp28 Hp26842李致总署三月十一日巳刻发Ap93-94Gp28-2943李致邵友濂三月十一日午刻发Ap9444邵友濂致李三月十一日午刻到Ap94Hp26845李致总署三月十二日(4月6日)申刻发Ap94 Bp211Hp270-27146总署致李三月十二日酉刻到Ap95Hp26947李致唐景崧三月十二日戌刻发Ap95Hp27148唐景崧致李三月十二日戌刻到Ap95Hp269-27049李致总署三月十三日(4月7日)辰刻发Ap9550李瀚章致李三月十三日巳刻到Ap9551李致李瀚章三月十三日午刻发Ap9652总署致李三月十四日(4月8日)巳刻到Ap96 Bp211-212Hp27253总署致李同上Ap96-97Hp27354总署致李同上Ap97Hp273-27455李致总署三月十四日午刻发Ap97 Bp212-213Hp277-27856总署致李三月十四日午刻到Ap98Hp276

甲午战争120周年殇思山东社会科学 2014·6序号收发者时间中方出处∗日方出处∗∗57总署致李三月十四日未刻到Ap98Hp274-27558李致总署三月十四日酉刻发Ap98-99 Bp213-214Hp275-27659李致总署三月十五日(4月9日)辰刻发Ap99Hp287-28860唐景崧致李三月十五日酉刻到Ap9961李致总署三月十六日(4月10日)亥刻发Ap99-100 Bp214-215Hp279-28062总署致李三月十七日(4月11日)卯刻到Ap100-101 Bp215-216Hp278-27963李致总署三月十七日午刻发Ap101 Bp216Hp28164李致德璀琳三月十七日申刻发Ap101 Bp21765德璀琳致李三月十七日申刻到Ap101 Bp21766李致总署三月十七日戌刻发Ap101-102 Bp217Hp281-28267李致总署三月十八日(4月12日)辰刻发Ap102 E14-p127Hp282-28368李致盛宣怀三月十八日巳刻发Ap10269盛宣怀致李三月十八日巳刻到Ap102 Cp62870德璀琳致李三月十八日申刻到Ap 10371李致德璀琳三月十八日酉刻发Ap 10372李致沈能虎三月十八日下午五点发Hp28473沈能虎致李(代李经迈)三月十八日晚十一点二十分发Hp28574李致盛宣怀三月十九日(4月13日)辰刻发Ap103 75盛宣怀致李三月十九日辰刻到Ap103 Dp19976李致总署三月十九日巳刻发Ap103-104 Bp218Hp28677总署致李三月十九日巳刻到Ap104 Bp217-218Hp285-28678李致总署三月十九日午刻发Ap 104Hp29479总署致李三月十九日午刻到Ap104-105 E14-p129Hp28380李致总署三月十九日酉刻发Ap105 Bp219Hp28781德璀琳致李三月十九日酉刻到Ap 10582李致德璀琳三月十九日戌刻发Ap 10583李致盛宣怀三月二十日(4月14日)辰刻发Ap105 Bp21984盛宣怀致李三月二十日辰刻到Ap106 Dp20085德璀琳致李三月二十日巳刻到Ap 10686李致总署三月二十日酉刻发Ap106Hp288-28987总署致李三月二十一日(4月15日)子刻到Ap107Hp28988总署致李三月二十一日辰刻到Ap107 Bp219Hp29089德璀琳致李三月二十一日午刻到Ap107 Bp22090总署致李三月二十一日午刻到Ap107 Bp219Hp29191盛宣怀致李三月二十一日戌刻到Ap108 Dp201-20292李致总署三月二十二日(4月16日)发,一作二十一日亥刻发Ap108 Bp220Gp28 Hp29593总署致李三月二十二日子正到Ap108 Bp22094总署致李三月二十二日子刻到Ap108Hp29395总署致李三月二十三日(4月17日)午刻到Ap109Gp2996李致总署三月二十二日辰刻发Ap109 Bp220-221Hp290-29197李致盛宣怀同上Ap10998李致总署三月二十三日午刻发Ap110 E14-p175Hp293-29499德璀琳致李三月二十三日午刻到Ap110100总署致李∗∗∗∗三月二十八日(4月22日)子初到Ap111Gp29

*A表示《李鸿章全集》(安徽教育出版社2008年版)第26册,B表示《东行三录》(上海书店出版社1982年版)所收《甲午战事电报录》,C表示《盛宣怀档案资料选辑之三·甲午中日战争》(上海人民出版社1982年版)下册,D表示《清季外交因应函电资料》(中央研究院近代史研究所1993年版),E13、14表示《清代军机处电报档汇编》(中国人民大学出版社2005年版)第13、14册

**G表示山辺健太郎《資料解說と增補》,H表示《李鴻章、總理衙門間其他來往秘電三十七通》,均收入《機密日清戦争》(原書房1967年版)

***据日方档案可知,此电实为李经方致总署电,后略改文字,改由李鸿章署名

****本电寄到马关后,李鸿章已启程回国,后又补寄至天津

二、对两个问题的补证

第一个问题,当时李鸿章所用并被破译的是何种密码?

当时清政府普遍使用的官方密码是光绪十四年(1888)、光绪十六年(1890)两次对原有“电信新法”(以下简称旧“新法”)电码改订而成的[注]中央研究院近代史研究所编:《海防档》丁,电线(五),台北:中央研究院近代史研究所,1957年版,第1472、1487页。另可参见王尔敏:《盛宣怀与中国电报事业之经营》,氏著:《近代经世小儒》,桂林:广西师范大学出版社,2008年版,第331-332页;夏维奇:《晚清电报保密制度初探》,《社会科学辑刊》2009年第4期。,即俗称的“新新法”。而在光绪二十一年十月初十日(1895年11月26日),总理衙门咨行各省督抚将军(同日札行各关道)称:“本衙门所刊电信新法前于光绪十四年改订,通行在案,行用已久,恐有疏漏。现在重加厘定,每部首用红字以别之,较前简便。用时起首冠以‘密红’二字,以昭慎密。相应将红字电信新法一本咨行贵大臣查收应用。”[注]中央研究院近代史研究所编:《海防档》丁,电线(五),第1611、1613页。此后,“密红”取代“新新法”成为最新的官方密码。

夏维奇先生根据这两份咨、札断定 “密红”是1895年修订的,并认为汪凤藻、李鸿章使用并被破译的是总署认为“恐有疏漏”的“新新法”,似为有误。[注]夏维奇:《晚清电报保密制度初探》,《社会科学辑刊》2009年第4期。光绪二十一年五月初七日(1895年5月30日),署两江总督张之洞致电部下常镇道吕海寰等人,声称接到密电,“上云系总署电信新法码”,用张处密码本译不出,询问对方有无新本。当天,吕海寰回电称:“总署电信新法,有印红字目者,系前年新订,只出使大臣处用;此本各省尚未通行,兹谨专差飞呈一本,即请留用。”[注]苑书义等主编:《张之洞全集》第8册,河北人民出版社1998年版,第6414页。这里所言“总署电信新法,有印红字目者”正是“密红”。可见,“密红”是光绪十九年(1893)修订的,但在光绪二十一年十月颁行各省之前仅限驻外公使与总署通信使用。吕海寰在光绪二十年四月前任总署总办章京,[注]秦国经主编:《中国第一历史档案馆藏清代官员履历档案全编》第6册,华东师范大学出版社1997年版,第348页。因此手里有“密红”密码本。汪凤藻使用并被破译的,便是这种密码。

李鸿章在马关与总署通信时仍然使用“密红”。《李鸿章全集》(安徽教育出版社版,下同)所收电报(源自第一历史档案馆与上海图书馆藏件)未注明这些电报所用密码。但在时人所编《甲午战事电报录》[注]该书中有“康按”的按语,笔者认为很有可能是曾编纂《中东战纪本末》的著名报人蔡尔康所编。中,这些电报起首大都冠以“密红”二字,可作证明。[注]《甲午战事电报录》,中国历史研究社编:《东行三录》,上海书店出版社1982年版,第204页以下。有“密红”二字的马关议和时期往来电报,另可见中国第一历史档案馆编《清代军机处电报档汇编》,中国人民大学出版社2005年版,第13册第623页,第14册第92-93、175-176页。不过,李鸿章偶尔也会用其他电码与总署通信(详后)。

李鸿章和总署当时可能鉴于“密红”属于官方密码中最新最机密者,故主要使用这一密码。但“密红”毕竟已在驻外公使处使用有年,泄密的可能性很大,他们没有考虑另换一套密码,不能不说是一个重大失误。另外应该指出,此前张荫桓、邵友濂赴日议和时,日方禁止发送密电。否则的话,他们也会在日本使用“密红”与国内联络。[注]由于日方禁止发送密电,张、邵与国内的电报主要通过美国公使居间转达,但二人在回国后向总署发送了六通电报,其中四通标明“密红”,见《清代军机处电报档汇编》第13册,第234-256页。

那么,除了“密红”,李鸿章(包括其随员)在马关还用过什么密码?综合中日档案,可以知道当时至少还使用过以下几种密码:

1.“新新法”与旧“新法”。李鸿章三月十二日接到署台湾巡抚唐景崧来电,当日复电(47、48号)。中方档案未注明所用密码为何,而日方档案中有后一电的破译件,起首写明“密新”(旁有日方所作注释:“新法”)。如前所述,当时已有经“电报新法”修订而成的“新新法”,但旧“新法”偶尔仍用。鉴于后者已无所谓“密”,此电所用应是前者。盛宣怀三月初一日致电李经方(18号),则写明用“新新法”。而李鸿章三月初四日向总署电告停战条约(21号)时用的是“新法明码”。[注]李鸿章三月初六日致电总署(31号)称:“支(引者按:初四日)酉钞呈停战约稿,用新法明码,应先到。”既然是明码,定是旧“新法”无疑。使用该码,大概是因为电报译员熟悉内容,译电较快。[注]在开战之初的七月初三日(8月3日),登莱青道兼东海关监督刘含芳致电盛宣怀称:“新密码电译颇迟,非紧要仍用新法。”陈旭麓等编:《甲午中日战争》上册,上海人民出版社1982年版,第59页。此处的“新法”应是旧“新法”。李鸿章显然认为,报告停战条约内容,用不着对日本人保密,即使用明码也无妨。另外,三月初一日李鸿章致电总署,报告日皇对他遇刺的态度(17号),《甲午战事电报录》所收版本无“密红”字样,用的可能也是旧“新法”。

2.“香帅东海密本”。三月十七日,盛宣怀致电李鸿章(69号),注明“用香帅东海密本”。顾名思义,这一密码应是张之洞(号香涛)与盛宣怀(号东海)联络使用的。[注]张、盛使用此密码的来往电报,见《甲午中日战争》下册,第605页;王尔敏、吴伦霓霞编:《清季外交因应函电资料》,(台北)中央研究院近代史研究所1993年版,第189、205、207页。此后盛、李的其他几次通电(见表),由盛宣怀档案可以确认,用的都是这种密码。

3.“罗道汉字密本”。李鸿章到日本后,其在天津的幕僚德璀琳曾致电随使马关的罗丰禄询问近况(3号)。二月二十七日,李鸿章致电德璀琳(5号),表示“以后来电用密码径电我处,免疑阻”。三月十八日,李鸿章收到德璀琳复电,询问“我可用罗道汉字密本与中堂通电否”?李鸿章当日回电称“罗密本可用”(70、71号)。这里“罗道汉字密本”当指罗丰禄制订或掌管的某种密码。此后,李鸿章与德璀琳又有几次通电(见表),用的应该都是这种密码。各种史料收录的相关电报都没有任何表明密码的字样,故笔者未能确定“罗道汉字密本”究竟是何种密码。

此外,李鸿章三月十九日巳刻收到的总署来电(77号),据《甲午战事电报录》,其起首标明“密辰”。使用“辰字密本”的电报是这样开头的,但该密码光绪三十年(1904)才开始使用。[注]夏维奇:《晚清电报保密制度初探》,《社会科学辑刊》2009年第4期。笔者怀疑“辰”字是“红”字之误。

第二个问题,日方是否破译了中方在马关收发的所有密电?

前表中的全部100通电报有54通可以在日方档案中找到破译件,其余46通未见。值得注意的是,观察这些电报可以发现一个规律:李鸿章与总署的往来电报大多数在日方档案可见,而其余电报基本未见。这是什么缘故呢?

一种可能性是日方尽管破译了所有密电,但在编选档案时着重保留了价值较大的李鸿章与总署往来电报。但是,其中除此之外的其他五通电报(42号邵友濂致李电,45、46号李与唐景崧来往电,72、73号李与沈能虎来往电)的价值也并不是很大。

另一种可能性是日方并未破译中方的所有密电,没有收入日方档案的一些电报,确实是未被破译的。

在此有必要对中方使用的几种密码一一进行确认。如前所述,“密红”已遭破译。当然,由于日方并未掌握“密红”的密码本,还不可能做到字字破译,日方档案的破译件中存在许多误译、漏译,但90%以上文字都已译出,一般不影响理解。

再说旧“新法”。这一电码在中国使用已逾二十年,此时毫无秘密可言,而日方也早已拿到了这种电码本。据中田敬义记载:“明治十九年发生了支那水兵在长崎骚乱的事件。其时有吴大五郎者发现了支那的电报。支那是没有字母的国家,所以把在字典里除去不常用的文字,将常用文字旁注一、二、三、四等数字用于此途。所以,这种字典虽小,却是对方的电报簿。该本在外务省有存。”[注]中田敬義:《日清戦争ノ前後》,広瀬順晧監修·編·解題:《近代外交回顧録》第1卷,第67-68页。明治十九年(1886)“长崎事件”发生时“新新法”尚未修订,故这里提到的应该是旧“新法”。可以确定,如果中方用旧“新法”发电,日方能够一字不差地破译。

至于介于两者之间的“新新法”,如前所述,第48号电证明它也遭到了破译。由于“新新法”是在旧“新法”基础上修订的,“密红”又是在“新新法”基础上修订的,掌握了旧“新法”和“密红”的日本人自然不难破译“新新法”。

至于“香帅东海密本”和“罗道汉字密本”,目前没有史料证明日方获得了密码本或掌握了密码编排规律。也就是说,使用这两种密码的李鸿章与盛宣怀、德璀琳的往来电报,很可能未遭日方破译。

三、史料补遗二则

《李鸿章全集》是目前最完备的一部李鸿章相关史料集。不过,关于李鸿章在马关期间的往来电报,该集仍有若干遗漏,在此作一补充如下:

其一,日方档案里有两通电报,即第72、73号,《李集》未见。在此抄录如下(标点为笔者所加):

第一件为李鸿章致幕僚招商局会办沈能虎(子梅)电(“仪”是李鸿章号“仪叟”的略称):

一千八百九十五年四月十二日午后五时 马关发 上海 沈子梅

昨电承忱,伤已收口。转迈电悉。如仍在沪,乞妥为照料,调〇〇即回扬。和议棘手,成否难知。仪。啸(三月十八日)。

第二件为沈能虎代李经迈致李鸿章电:

一千八百九十五年四月十二日午后十一时二十分 上海发 下之关 李中堂

谏电由〇转来。男十三发热颇重,未赴〇,顷稍痊,已令张士达往接,俟到再禀。现议棘手,可冀成否。忱切。迈。虎代。[注]原注:应为虎代替迈发。啸(三月十八日)。

从内容来看,前一电似为对后一电的复电,但时间却在后一电之前,待考。此两电有几处漏字未译,文意不易明白,但从字里行间看,李经迈似乎打算由沪赴日探望遇刺的父亲,但因病未能成行。[注]李鸿章其余二子中,嗣长子李经方随使马关,次子李经述(时为刑部员外郎)在李鸿章遇刺后由刑部代奏请求赴日省亲,后因条约签订作罢。见中央研究院近代史研究所编:《清季中日韩关系史料》,(台北)中央研究院近代史研究所1972年版,第4236-4237页。

其二,尚有《李集》与日本档案均未收录的电报。在河南巡抚刘树棠派赴天津的坐探委员曹和济所撰《津门奉使纪闻》中,有如下两条记载:

李傅相……廿三抵马关。廿五寄津八字曰:“不允停战,家眷速行。”

三月初三日,相电止津眷未行可中止。[注]曹和济:《津门奉使纪闻》,中国史学会编:《中日战争》第1册,上海人民出版社1957年版,第159页。

此两电档案未见,故未列入表中,不过是可以得到证实的。前一通电报,可由李鸿章二月二十九日致李经迈电(第12号)得到证实:“前议停战不成,电令津眷亦遵陆回扬。”后一通电报则可由李鸿章之婿张佩纶日记光绪二十一年三月初四日条证实:“仲彭(李经述字——引者注)电,廿八日倭阴遣刺客以枪伤仪叟左颊,几蹈来歙、费祎之辙,阅之愤恨。顾仪叟续电云,虽伤不碍,仍议停战,津眷如未行可缓云云。何其暇豫如此!”[注]张佩纶:《涧于日记》第4册,(台北)学生书局1966年影印版,第2469页。来歙,汉光武帝时名将,征陇右时被公孙述政权派遣的刺客所杀。费祎,蜀汉名臣,被曹魏降将郭循在宴会上刺杀。

战争爆发后,随着战局的恶化,京津官宦富户纷纷移眷南下。梁漱溟之父梁济当时在北京做塾师,其日记甲午年九月初五日载:“日本兵尚在高丽境内,中国全境晏然,而京官挈眷迁徙出京早避者至一二百家。旬日之间,各省京官聚其所亲商议行走,江、浙、广、楚、汴之人尤多。或将衣箱书籍等物先运回南,或仓皇逃走,弃官不要,轻举妄动种种不一。”[注]中国文化书院学术委员会编:《梁漱溟全集》第1册,山东人民出版社1989年版,第570页。曹和济也记载,议和期间“津显宦巨室有力者早均移家避风鹤警,或预扣船以待”。[注]曹和济:《津门奉使纪闻》,中国史学会主编:《中日战争》第1册,第159页。而李鸿章也未能免俗。二月二十五日是中日第二次谈判之期,日方提出了极其苛刻的停战条件,被李鸿章拒绝,因此他要家眷速行。而二十八日李鸿章遇刺后,日方大为狼狈,不得不在谈判上作出让步。三月初三日,日方全权大臣陆奥宗光拜访李鸿章,表示可以有条件停战,于是他要家眷不用走了。这两通电报透露了马关议和中鲜为人知又合乎人情的一个侧面:作为清政府全权大臣的李鸿章,在谈判国之大事的同时,也是将阖家安危放在心上的。