组织管理中的“关系”研究述评

2014-03-20潘焕喜

● 潘焕喜

■责编/王震 E-mail: hrdwangz@126.com Tel: 010-88383907

中国人的“关系”是一种广泛存在的社会现象,由于其具有很强的文化独特性,西方学术界直接用“Guanxi”来指代它。国内外的学者从不同的视角对关系现象做了深入的研究,无论是在社会学、文化人类学、社会心理学、政治学,还是在商学、管理、国际贸易等领域都积累了丰富的研究成果(如:Farh et al., 1998; Hwang, 1987; Jacobs, 1982; Tsui &Farh, 1997; Chen et al., forthcoming; Parnell,2005; Chen & Chen, 2012; Xin & Pearce,1996; Yang, 1993; Bian, 1997)。尽管如此,仍然存在一些问题(甚至某些基本问题)为研究者们所忽略,或者存在着争议。基于此,本文对于组织管理领域中的“关系”问题,进行剖析、整理与讨论。这里,我们并不是对“关系”研究概况的介绍,而是特别针对部分存在疑问的问题进行重点的讨论。如果读者希望了解关系研究的整体情况,可以参考Chen等(2012)的综述性文章。

一、关系的内涵

1.关系的定义

“什么是关系?”是我们需要明确的一个基本问题。首先,我们先回顾一下学者们给出的定义。Jacobs(1979)认为关系是基于某种共同的特点,具有排他性的联系。Hwang(1987)认为关系是两人之间互惠的人情交换关系。有学者从工具性角度进行定义。Xin和Pearce(1996)认为:关系是指与对现在的日常工作有用处或对未来长期的职业发展有帮助的人之间的关系。Standifird和Marshall(2000)的定义是以获得某种物质或服务为目的,通过礼物或者人情互动的方式而培养起来的,相互依赖和具有相互的义务和责任的个人关系。Chen和Chen(2004)则强调关系双方的契约关系:指非正式的、特殊的两个人之间的人际联系,并且这两个人之间具有一种无形的心理契约,去遵循保持长期关系、相互承诺、忠诚和义务等的社会准则。

这些定义尽管包含了关系的基本内涵,但是不同学者强调了关系的不同侧面,并没有给出一个全面而系统的关系的定义。我们认为可以从以下几个方面来理解关系的内涵:

(1)关系的基本单位是两个人,尽管关系也可指代多人关系(King, 1991)。一些学者研究宏观层面的关系,如:公司—公司关系,公司—政府关系。但是从根本上讲关系指代的是两个人间的互动(Luo, 1997),与某公司建立关系,实质上是与该公司的负责人建立关系。

(2)关系是一种长期的非正式的联系(如:同乡、同学、或者有共同的朋友)。正式的工作联系不算关系(比如:商店里的服务员与顾客),但是可以是正式关系与非正式关系的兼备。关系的互动必须持续相对较长的时间,如果只是一两次的交换,则不能称之为关系。

(3)关系是双方交换的过程,应遵循以人情交换为基础的回报(reciprocity)原则。Yang(2000)阐述了关系中的回报(reciprocity)原则:当别人给予人情时,应该接受。当被给予人情后,有义务去还人情。尽量在短时间内还人情。当别人向你求人情时,至少要部分的同意。需要静静地等待别人还人情,而不应该主动去要求。

(4)关系是情感性和工具性的混合体。这正是关系与西方相区别的最大特点之一(Hwang, 1987; Chen &Peng, 2008; Chen et al., 2009)。只有情感成分或者工具成分都不叫关系,仅有情感性是亲情或者友情,只有工具性则是交换或者合作。关系是个连续的量化的指标,而不像性别一样是非此即彼的分类指标。因此,在中国,很难找出一对联系,只有情感成分或者只有工具成分。即便是夫妻之间在某一时点都或多或少有工具性成分。这也是研究者们几乎将所有的人与人之间的联系都纳入到关系研究中的原因。有些学者认为,关系的本性是工具性的(Parnell,2005),情感性只是工具性目的实现的工具或者过程。比如:过节探望、赠送礼物、请客吃饭,表面上都是以表达情感为目的的,而背后可能而且常常隐藏着短期或长期的功利性的诉求。但我们认为关系的内核是情感成分,关系交换是人情交换的过程,“送礼”或“请客”这样的物质性表达只有转化成情感才能增进关系的质量,否则的话,只能是物与物的交换。简单地说,关系的转化过程是:物质性(或行为)的交换转变成人情,从而增进关系质量,提升对对方责任和义务的认知,进而产生回报性的行为,达到工具性的目的。需要说明的一点,关系中物质交换的价值并不完全等同于情感的质量,所谓“礼轻情意重”就是这个道理。总而言之,情感性是里,工具性是表。

(5)关系的双方具有一些彼此默认的非官方的心理契约,这些契约是维持和发展关系的基础。一旦关系建立,关系的双方就自然而然地具有了与关系质量相当的权利和义务。当然这也取决于各自对关系质量的感知。需要说明的是,关系双方对关系质量的感知经常是不一致的,由此而带来双方期望与责任认知的不一致,而这恰恰正是关系动态变化的根源之一。

2. 关系与相关概念辨析

我们认为“关系”是一种社会现象,简单地将其直接作为一个学术构念是不准确的。关系属于广义上的社会关系的一种,它具有社会关系的共性(Luo, 1997),同时又具有中国特有的一些文化属性。就像中餐馆,它具有餐馆共同的特征(比如:提供食物给顾客),但是在食物的特点上具有中国特色。下面我们通过辨析关系与相关概念的区别,进一步阐述关系的内涵。

第一,它又不同于普遍意义上的关系(relationship或者connection),这也是为什么西方文献并不直接用relationship来替代guanxi的原因。Fan(2002)认为relationship只是客观存在的事实,而guanxi则是人们经过深思熟虑后的有意识的行为。两人间结成关系的事实可以看成是普遍关系的一种。

第二,“关系”不等同与西方学者提出的社会网络(network)和人际关系(Interpersonal Relationship)。“关系”的内涵和外延,超越了西方所常用的这些概念(Parnell,2005)。社会网络(network)强调的是在工作领域中的人脉关系(Luo, 1997),是一个独特的研究领域。人际关系(Interpersonal Relationship)则更一般(Chen &Chen, 2012),是人与人关系的通称,更强调作为个体在社会或生活当中的关系(比如:朋友关系friendship)。而中国人的“关系”则既包含了工作中工具性的部分,又包含了生活中的人际关系中情感性的部分。Network的研究通常是一对多的关系,通过评价个体的社会网络来对结果变量进行预测。而“关系”则是动态的,而且强调两个个体之间的联系,甚至还具有一定的排他性。与Network研究中常用的二人间联系(Tie,比如:strong tie)相比,关系具有动态性的特点,tie更强调静态的关系强度。另外,tie只是network中的一个单位,而关系本身具有独特的特征。

第三,与社会资本(Social Capital)相比,关系是一个过程,而Social Capital则是结果,是具有关系后得到的资源。更确切地说,关系资本与社会资本的意义更相近。

第四,关系不等同于交换关系,更不等于贿赂或“走后门”。如上所述,如果两人间仅是情感性的互动则是友谊或爱情,如果仅有工具性成分则是交易,如果这种交易是非法的则是贿赂,但这些都不算是关系。关系是情感性与工具性交换的有机结合体,交换的过程是通过人情来完成的。因此,有些学者认为关系本身是消极的,甚至将其等同于贿赂,是不正确的。关系是一种人们的行为方式,将其用于非法领域时,可能会引起消极的后果。

3.关系的分类

对于事物分类的了解有助于人们更深入地认识其内涵与本质。因此,下面我们介绍几种为学界所接受的“关系”的分类方式。

第一、根据关系建立的基础不同,可以将关系分为三类:亲人关系(包括家庭内部的成员)、熟人关系(包括朋友、同学、同乡、同事)和生人关系(之前没有任何接触的陌生人)(Jacobs, 1982; Yang, 1993)。不同的关系基础决定了完全不同的交往和处事原则。比如:在中国社会,面对同样的事情,很难从生人那里得到像熟人一样的支持和帮助。因此,如果想求助于某人,人们往往会通过各种方法(比如:中间人介绍、一起吃饭等)将生人关系变成熟人关系。在这一点上,西方社会则有明显的不同,他们不太希望求助于别人,而是喜欢按照规则办事。因此,有些学者称中国社会为“熟人社会”。

第二、有的学者根据“关系”的性质,将关系分为:情感型关系、工具型关系和混合型关系(Hwang,1987)。这样的分类与关系基础有相当紧密的联系,生人关系更多地具有工具性的特点,亲人关系更多地具有情感性特点,而熟人关系则是混合型的。实际上,将情感性与工具性混合在关系的互动过程中,这正是中国人关系的一大特点。正是这样的混合使关系更加有效地应用于各个层面社会生活之中。

第三、一些学者则从更宏观的层面,根据研究对象的不同将关系分为:“人—人关系(P-P)”“公司—公司(B-B)”和“公司—政府关系(B-G)”(Chen &Chen, 2012)。这三类关系分为两个层面:个体层面(P-P)与组织层面(B-G与B-B)。除了上述三种分类外,一些学者还提出其他的分类方式,比如,家人关系、帮助者关系、商业关系(Fang, 2002)等。但是,不同的分类只是代表学者们的不同研究视角,或者说解构关系现象的不同角度。

总之,关系是一个相对抽象的概念,根据不同的关系主体,可以有多种类型的关系形式。潘静洲和周文霞(2010)对这一问题做了较为深入的阐述,有兴趣的读者可以参看这篇文章。

二、关系的文化特殊性

“关系现象只有中国有吗?跟西方相比,关系有什么特殊性?”我们的答案是:关系是华人社会中特有的社会现象,因为“关系”现象根源于中国的儒家文化(King,1991)。一些学者认为虽然儒家经典中并没有出现“关系”的字眼,但是“伦”是“关系”的原型。比如,所谓的“五伦”:君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友。近代学者费孝通(Fei, 1992)用“差序格局”来形容中国社会的关系现象。他认为中国人是以“自我”作为中心根据私人关系的亲疏而形成的一个个的同心圆,就像向水中丢石块而泛起的一圈圈的水晕。而西方则是团体格局,像捆柴一样会分成一个个团队。团队之间界限分明,但是团队内部的关系是相同的,没有远近之分。因此,中国人倾向于将人际间的关系质量分得很细,甚至对每个人都给予不同的分数,进而会根据关系的质量去判断相应的权利和义务。这也是中国人热衷于“搞关系”的原因所在。Chen和 Chen(2004)进一步发展了Fei(1992)的模型,他们认为关系网络中的位置并不是一成不变的,而是动态变化的,有可能从同心圆的外围向内部移动,也可以相反。由于家族观念在中国文化中根深蒂固,中国人的社会关系也呈现泛家族化的特点,即:将家族中的角色和观念移植到一般的社会关系当中(Morris et al., 2008)。Chua et al.(2009)发现:中国人倾向于将上司或导师看成父亲样的人物(比如:家长式领导),而美国人则更愿意把导师看作朋友(Chua et al., 2009)。关系互动过程中,还有一些特殊的现象和原则。比如:“人情”的交换。Hwang(1987)认为人情具有三个涵义:移情;具有能进行社会交换的资源;遵守人情交换的社会规范。Hwang(1987)在其经典著作《面子与人情:中国人的权力游戏》中提出了关系所应该遵循的准则。他认为:在工具性关系中遵循“公平”的原则;在情感性关系中遵循“需要”原则;在混合型关系中要遵循“人情”的原则。Chen和Chen(2004)则认为:人们在关系的不同发展阶段遵循着不同的原则。在起始阶段,关系的双方要遵循“自我暴露”的原则;发展阶段,要遵守“动态性的回报性”原则;关系的使用阶段,要遵循“长期的公平性”的原则。

尽管一些学者持不同意见(如:Parnell, 2005),但是大部分学者都认为关系是中国特有的一种社会现象。研究者们对此做了一系列的比较研究。与西方人相比,中国人喜欢将工作关系与私人关系混在一起,也就是上文所提到的工具性与情感性的结合。Chua et al.(2009)研究发现,相对于美国管理者,中国管理者更倾向于将经济依附与社会交往,情感与认知混淆起来。西方人在人际交往过程中更强调社会价值(如:如遵守社会规范),而中国人在“关系”互动过程中更注重集体价值。比如:Chen和Chen(2009)就认为当集体利益与社会利益发生矛盾时,中国人会舍弃社会利益而保全小团体(比如:家族)的利益。即便在亚洲,华人社会的关系仍然与其他国家有所不同。King(1991)比较了中国家庭与日本家庭的关系状况,认为:中国人的家庭是由多个一对一的关系而形成的,比如:丈夫—妻子,父亲—儿子,母亲—儿子等,而日本家庭则具有整体性或集体感,是建立对整个家庭和所有成员的认同之上的。也就是说日本人更在意家庭这个整体,而不是家庭中的某对关系。除此之外,学者们还对比了俄罗斯的“blat”、阿拉伯世界的“wasta”、日本的“wa”、韩国的“inhwa”等类似的现象(Michailova & Worm, 2003; Hutchings &Weir, 2006; Alston, 1989),有兴趣的读者可以参考相关的研究,下面的段落中我们也会做进一步的探讨。

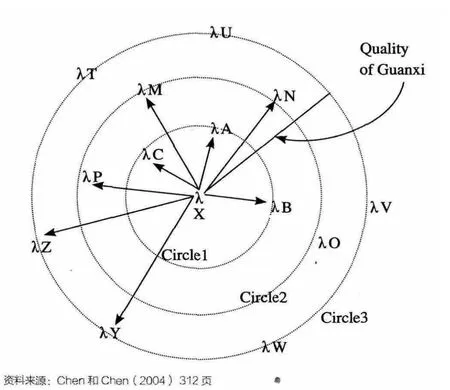

图1 关系质量模型图

三、关系的质量

由于研究者们研究关系的角度各有不同,因此,所测量对象和内容也不尽相同。但是有一个关键问题需要澄清与明确:人们是如何衡量“关系远近”的?从学术角度来说,“关系质量”是什么?

相对于关系的其他方面(如:关系基础、关系网络),关系质量更加复杂。因为关系基础或者关系网络都是一个客观的事实,而关系质量则是人们对关系亲疏的主观感知。什么是关系质量?有学者认为关系质量是人与人之间的亲密和信任程度(Bian, 1997),有学者将熟悉程度或者接触的频率作为衡量指标(Granovetter, 1973),有学者则试图通过社会交换来衡量关系的质量。我们更同意Chen和Chen(2004)的观点。首先,他们认为接触频率或者接触时间并不一定代表两者间关系质量,关系质量是人们主观的心理感知。进而,他们根据费孝通(Fei, 1992)差序格局的模型,提出关系质量的定义:关系中的一方在以另一方为中心的心理关系网络中的位置(即与中心点的距离)。比如,图1中,X与A的关系质量就要高于X与N的质量。另外,关系的质量作为一个心理量,是会在双方的互动过程中,根据对方的反馈而不断变化的。X与N的关系质量既可以从第二圈变为第一圈,也可以变到第三圈。我们认为当事人的心理期待与对对方实际反馈的心理感知的差异是动态变化过程的动力之源。也就是说,当关系的一方认为对方的反馈超出自己的期望的时候,就会相应地调高对关系质量的认知,相反则会降低。而人们会进一步根据对关系质量的感知,来调整对对方的责任。因此,关系中对对方的期望与责任的感知在关系质量的判断过程中扮演着重要的角色。Chen和Chen(2004)的定义虽然清晰地反映了关系在心理层面的本质,但遗憾的是,他们并没有给出具体操作化的方式。因为这种心理的网络距离是难于直接测量的。基于以上所述,我们认为在关系的发展过程中,对对方期望和责任的认知可以作为衡量关系质量的一个指标。人们会根据对关系质量感知,自动地调整对关系对象的期望和责任,两者是同时变化、相辅相成的。因此,未来的研究可以考虑通过对期望和责任的测量来测量关系的质量。

不同领域的学者采用不同的方法对关系进行研究。既有内容分析、访谈、案例研究等质性研究方法,又有问卷法、实验法等量化研究方法(Xiao & Tsui, 2007; Chen &Chen, 2004; Xin & Pearce, 1996; Chen & Peng, 2008)。然而,对真正的关系质量的测量仍然是关系研究的一个薄弱环节。

最初一些学者用关系基础来代表关系质量,他们认为关系质量会随着关系基础的变化而有所增正或减弱。比如,亲戚关系的质量高于同学关系。Farh等(1998)提出8种不同的关系基础。在一对一的关系中,关系质量的测量变得更加容易操作。比如:在领导与下属的关系中,Law等人(2000)开发的单维度的领导下属关系量表。该量表一共包含六个关系行为的条目,通过让被试评价条目中的行为发生的可能性来判断关系的质量。Chen等(2009)开发了多维度的领导下属关系量表。该量表包括12个条目,均是对领导—下属关系的描述,分为情感依附(affective attachment)、 个人生活嵌入(personal-life inclusion)和主管顺从(deference to supervisor)三个维度。而Chen和Peng(2008)则针对组织中同事关系,开发了同事关系质量(work relationship closeness)问卷。该问卷分为:情感性(affective component)和工具性(instrumental component)两个维度9个条目,是对于双方关系状态的陈述。

对于宏观层面关系的测量,学者们一般使用管理层的关系作为组织的关系来测量(Peng & Luo, 2000)。但是,也有学者使用一些其他指标来间接地测量组织层面的关系。比如:Li等人(2009)采用组织合作者的数量作为衡量一个组织社会资本高低的指标。

四、关系的消极影响

关系对个人和组织所带来的积极影响已在学术界达成共识。研究表明:关系对于个人的就业、晋升、收入、工作绩效、工作满意度以及组织的绩效、市场份额、商业机会、投资回报率等都具有积极的促进作用(详见:Chen et al.,2012)。对于关系的积极影响在这里不再赘述。除积极作用外,关系是否也会带来负面的效应呢?这是本文接下来将要论述的内容。

一些学者指出:关系是一把双刃剑(如:Chen et al., 2012)。一方面,它在为当事人带来益处的同时,也伤害了第三方以及社会大众的利益,尤其是对社会公平和正义具有潜在的、不可忽视的影响(Dunfee & Warren,2001)。Warren等(2004)通过两个研究探讨了“关系实践”对于当事人、组织和整个中国社会三者的益处和损害。结果显示:大部分被试都认为关系对于当事人是有益的;对于组织有时有益、有时有害;绝大部分情况下,关系实践对于社会都是有害的,甚至一小部分人认为关系对于社会没有任何益处。当然这个研究本身具有一定的局限性,研究者只是让被试主观地去评价特定关系情景的利弊,得出的结论也仅仅是人们主观的认知,而且并不能代表所有的关系实践,结论难免有些偏颇。但是不容置疑的是关系实践对于组织尤其是整个社会的消极影响。以至于很多人将“关系”与“贿赂”、“贪污”等负面现象划上等号。很多学者也在这方面做了深入而细致的研究。比如:Chen和Chen(2012)将关系分为“好的关系”和“坏的关系”。还有一些学者专门探讨了关系的负面影响(如:Chen & Chen, 2009;Fan,2002)。关系与伦理(Ethic)的研究甚至逐渐成为了关系研究的一个重要的领域(Chen et al., 2012)。

另一方面,即便就当事人而言,关系仍然有其消极的一面。首先,要想处于关系之中,就需花费一定的时间和成本去建立并维持关系(Luo, forthcoming)。其次,由于关系本身的互惠原则,在接受对方人情的同时,自然就产生了一定的责任和义务。在某些情况下,关系中的义务与社会准则或者职业道德可能会产生矛盾(Provis,2008; Tan & Snell, 2002),让人步入进退维谷的社会困境之中(Chen & Chen, 2009)。对于领导来说,尽管与下属良好的关系可以得到更多的信任与支持,但是,也可能会陷入任人唯贤的陷阱(Khatr et al., 2006),影响对下属能力和态度的判断,从而对实际的工作产生损害。而且与个人员工亲密的关系,会引起其他下属的不满。Wang(2007)表明与公司的老板、高层管理者甚至是公司外部的重要人士的个人关系而带来的与绩效相关的报酬和积极评价,会引来不满,并且导致分配不公平的认知。最后,由于关系而产生的裙带联系,也会对职业生涯产生损害,甚至致命的打击(Fang, 2002)。比如,有良好关系的领导的下马,可能会对个人在该组织中的职业发展产生负面的影响。

五、关系的效力

由于“关系”往往在正式的框架之外发挥效用,那么,随着社会的发展和制度的健全,关系的影响效力会消失吗?不同的学者对此持有不同的看法。有的学者认为关系根植于中国的传统文化,已经成为社会规则的一部分,不可能祛除。甚至有学者认为关系的现象将会塑造未来改革的方向和社会的形态。然而,实证研究的结果似乎更支持另一方的观点。近些年来的研究表明:随着中国市场经济的成熟和社会制度的不断完善,关系网络的影响越来越被弱化(尤其是非国有组织中)。Huang(2008)在一项对于在中国城市求职人员的质性研究中发现:在当今社会,关系网络并不在绝对意义上对于寻找工作有所帮助。其研究表明:关系对于提供工作信息是有所帮助的,但是最后能够获得工作职位还要取决于组企业的所有制情况、求职者对于工作期望的认知以及工作本身所要求的技能。具体地说,当求职者试图寻找国有企业的工作、高期望的工作和软技能(soft-skill jobs)的工作时,关系能对其提供更大的帮助。而对于那些大的非国有企业、使用透明而标准化的招聘程序的组织,关系的积极效用是很有限,甚至没有的。可见,虽然当今社会仍然是熟人社会或关系社会,但是在某些领域,关系的效力在逐渐减弱。我们认为原因有以下几点:首先,随着社会的发展和工作的不断分化,人们的就业区域和领域已经得到了大大的拓展,职业发展的范围不再仅仅局限于出生地附近,这样就很可能会脱离旧有的亲戚、朋友的社交网络。其次,激烈的市场竞争迫使企业,尤其是非国有化企业,不得不越来越看重用人的效率,而淡化了人情的色彩。再次,招人和用人制度和技术的完善,尤其是现代人力资源管理制度的发展,使得人事管理更加科学化与客观化,从而压缩了关系发挥作用的空间。

总之,对于关系在未来中国社会的效力问题,学者们持有不同的观点。我们认为关系作为一种社会现象,受到了中国传统文化的深远影响,至少在相当长一段时间内都不会消失。但是它对于个人和组织影响的效用无论在强度还是在方向上都会有所变化。比如:随着社会制度的不断完善,通过关系来进行一些不合规则,甚至违反法律的活动的难度会越来越大。但是,人们仍然可以通过关系而获益。一方面,人们会运用自己的关系来获得信息、推荐、机会、建议等实质性的利益;另一方面,关系资源还有助于获得情感支持、信任、归属感等情感性的帮助。归根结底,关系的自然属性不会变,关系中的情感成分会增进人与人之间的喜好和信任,而关系双方对期望与义务的心理契约会将情感转化成实质性的帮助行为,从而保证了关系的效力不会消失。

六、小结

“关系”现象已经渗透到了华人社会的各个方面,因此,对“关系”的研究对于中国情景下的管理实践将有重要的指导作用。而在组织管理领域,对“关系”这个完全本土化的概念的研究可谓“方兴未艾”,尤其是近五年来研究的数量和质量都成爆发式的发展(Chen et al.,2012)。经过近三十年的积累,关系研究虽然取得了一定成果,但仍然存在很多问题没有得到解答。本文对其中一些基本问题进行了梳理,并试图做出自己的回答。希望未来的学者可以对这些问题做进一步的讨论,并启发更多的“关系”领域的相关研究。

1. Alston J P, Wa, guanxi, and inhwa: Managerial principles in Japan, China, and Korea. Business Horizons, 1989, 32(2): 26-31.

2. Bian Y, Ang S. Guanxi networks and job mobility in China and Singapore.Social Forces, 1997, 75(3): 981-1005.

3. Bian Y. Bringing strong ties back in: Indirect ties, network bridges, and job searches in China. American Sociological Review, 1997, 62(3): 366-385.

4. Chen X P, Chen C C. On the intricacies of the Chinese guanxi: A process model of guanxi development. Asia Paci fic Journal of Management, 2004, 21(3): 305-324.

5. Chen C C, Chen X P. Negative externalities of close guanxi within organizations. Asia Paci fic Journal of Management, 2009, 26(1): 37-53.

6. Chen C C, Chen X P, Huang S S (in press). Guanxi and Social Network Research: Review and Future Directions. Management and Organization Review.

7. Chen X P, Peng S. Guanxi dynamics: Shifts in the closeness of ties between Chinese coworkers. Management and Organization Review, 2008, 4(1): 63-80.

8. Chen X P, Chen C C. Chinese guanxi: The good, the bad, and the controversial.In X Huang, M Bond (Ed.). Handbook of Chinese organizational behavior: Integrating theory, research and practice, 2012.

9. Chen Y, Friedman R, Yu E, et al. Supervisor-subordinate guanxi: Developing a three-dimensional model and scale. Management and Organization Review, 2009,5(3): 375-399.

10. Chua R Y J, Morris M W, Ingram P. Guanxi vs. networking: Distinctive configurations of affect- and cognition-based trust in the networks of Chinese vs.American managers. Journal of International Business Studies, 2009, 40(3): 490-508.

11. Dunfee T W, Warren D E. Is guanxi ethical? A normative analysis of doing business in China. Journal of Business Ethics, 2001, 32(3): 191-204.

12. Fan Y. Ganxi's consequences: Personal gains at social cost. Journal of Business Ethics, 2002, 38(4): 371-380.

13. Farh J, Tsui A S, Xin K, Cheng B. The in fl uence of relational demography and guanxi: The Chinese case. Organization Science, 1998, 9(4): 471-488.

14. Fei H. From the soil, the foundations of Chinese society. Berkeley: University of California Press, 1992.

15. Granovetter M. The strength of weak ties. American Journal of Sociology,1973, 78(6): 1360-1380.

16. Hutchings K, Weir D. Guanxi and wasta: A comparison. Thunderbird International Business Review, 2006, 48(1): 141-156.

17. Hwang K -K. Face and favor: The Chinese power game. American Journal of Sociology, 1987, 92(4): 944-974.

18. Jacobs J B. The concept of guanxi and local politics in a rural Chinese cultural setting. In S L Greenblatt, R W Wilson, A A Wilson (Eds.). Social interaction in Chinese society, 1982.

19. Khatri N, Tsang E W K, Begley T M. Cronyism: A cross-cultural analysis.Journal of International Business Studies, 2006, 37(1): 61-75.

20. King A Y. Kuan-hsi and network building: A sociological interpretation, 1991.

21. Luo Y. Guanxi: Principles, philosophies, and implications. Human Systems Management, 1997, 16(1): 43.

22. Luo Y (in press). A meta analysis of guanxi and its value. Management and Organization Review.

23. Michailova S, Worm V. Personal networking in Russia and China: Blat and guanxi. European Management Journal, 2003, 21(4): 509-519.

24. Parnell M F. Chinese business guanxi: An organization or non-organization?.Journal of Organisational Transformation & Social Change, 2005, 2(1): 29-47.

25. Provis C. Guanxi and con fl icts of interest. Journal of Business Ethics, 2008,79(1): 57-68.

26. Standi fird S S, Marshall R S. The transaction cost advantage of guanxi-based business practices. Journal of World Business, 2000, 35(1): 21-42.

27. Tan D, Snell R S. The third eye: Exploring guanxi and relational morality in the workplace. Journal of Business Ethics, 2002, 41(4): 361-384.

28. Tsui A S, Farh J L. Where guanxi matters. Work & Occupations, 1997, 24(1):56-79.

29. Wang C L. Guanxi vs. relationship marketing: Exploring underlying differences. Industrial Marketing Management, 2007, 36(1): 81-86.

30. Warren D E, Dunfee T W, Li N. Social exchange in China: The double-edged sword of guanxi. Journal of Business Ethics, 2004, 55(4): 355-372.

31. Xiao Z, Tsui A S. When brokers may not work: The cultural contingency of social capital in Chinese high-tech firms. Administrative Science Quarterly, 2007, 52(1): 1-31.

32. Xin K K, Pearce J L. Guanxi: Connections as substitutes for formal institutional support. Academy of Management Journal, 1996, 39(6): 1641-1658.

33. Yang K S. Chinese social orientation: A social dynamic perspective. In K S Yang, A P Yu (Eds.), Chinese psychology and behavior: Theory and methodology, 1993.