欺凌行为对建言行为影响机制——消极情绪与传统性联合效应

2014-03-16仵凤清刘璐

● 仵凤清 刘璐

随着社会政治、经济的演化,企业面临的环境更具动态性、复杂性和竞争性。在此环境下,企业想要保持灵活性、创造性和适应性,不仅要提高管理者的战略眼光和决断,还需要发挥员工的智慧,鼓励他们积极主动的为组织的运作发展献计献策(段锦云、钟建安,2005)。目前,员工的主动性被视为组织竞争优势乃至成功的源泉(Crant,2000; Parker,2000),而建言行为是员工主动性极为突出的表现方式。Van Dyne和LePine(1998)将其定义为是一种以改善环境为目的、以变化为导向,富有建设性的言语行为。尽管建言行为对组织的运营管理和生存发展的作用是不可替代的,但现实中许多员工却经常不愿毫无顾忌的做出此种行为。即使是最具主动性或满意度非常高的员工也有可能视具体情况而定来确定在特定的组织或情景下提出建言是否安全或值得(LePine & Van Dyne,1998; Detert & Burris,2007)。

建言被认为是“挑战性”的组织公民行为,就其本身的风险性而言,对于组织中的消极行为更加敏感(李锐等,2007 ; Detert & Burris,2007)。因此从负性行为探讨对建言行为的影响,将有助于透彻理解建言行为背后深层制约机制,对管理实践有重要意义。尽管现有关于负性行为对建言行为影响的研究取得了一定成就(李锐等,2007; 严丹,2012),但仍有一些重要议题尚未解决:(1)目前研究仅局限于领导的破坏行为,如辱虐管理等,忽视了组织中存在的难以避免消除的职业危害如“潜规则”、“羞辱”、“尔虞我诈”等工作场所中的欺凌行为(Einarsen,2005)。研究表明,工作场所欺凌不仅给受害人带来严重的身心健康问题,而且严重影响了组织绩效。(2)员工建言行为产生的过程机制有待深入探索。现有研究认为员工行为是理性加工的结果,在具体的组织情境中员工要基于自身利益最大化考虑是否做出建言,但以往研究中会出现研究结果相悖的情况,因此更需要探索对于影响建言行为更好的解释机制。员工遭受负面行为之后,其行为的产生不仅是理性加工的结果,更可能由情绪所致(Miner & Glomb,2010; Ashkanasy & Humphrey,2011)。(3)缺乏与本土文化的结合。探讨欺凌行为从而研究员工的建言行为,一定要考虑中国人典型的文化特性,传统性作为中国员工价值观的一部分,影响着他们的性格特征、行为方式(吴隆增等,2009)。因此,在研究中国人的行为规律时,员工传统性是更重要的影响因素,员工传统性的不同会影响建言行为的发生机制,那么员工的传统性影响建言行为也是值得探讨的问题之一。鉴于此,本文旨在探讨工作场所欺凌行为对员工建言行为的影响,提出并验证消极情绪的中介作用和传统性的调节作用,并将消极情绪的中介作用以及员工传统性的调节作用放在同一个研究框架下进行讨论,以厘清传统性发挥调节作用的具体阶段。

一、理论与假设论证

(一)欺凌行为对员工建言行为的负向影响

最近20年,工作场所欺凌(workplace bullying)问题引起了学术界和社会各界的关注,2006年国际劳动组织明确将其列为一种重要的职场暴力(Chappell & Martino,2006)。学者们将工作场所欺凌定义为“骚扰、侵犯、排斥某人或对某人的工作造成负面影响”(Einarsen,2005)。一种不容忽视的事实是,欺凌是组织内难以避免和消除的现象,更要深刻认识其对员工行为产生的消极影响。

如果员工认为自己与组织之间的关系是相互信任、尊重且令人满意的,那么员工为了交换互惠中回报组织,往往会做出超越自己职责范围的努力,特别是当某些潜在问题影响到组织进一步发展时,员工会更积极地的进行建言(倪静、储小平,2010)。如果员工在组织中不断被戏弄,纠缠,由行为人侮辱,这不仅破坏员工对组织的情感,还破坏了组织与员工之间的互惠关系,使得许多员工在不影响到任务绩效的情况下,能通过减少建言行为这种隐蔽的方式进行报复(Organ,1998)。加之建言可能会导致破坏人际和谐、对人际关系造成紧张与领导、同事产生对立等(Avery & Quinones,2002; Liang & Farh,2008)。员工会认为在遭受欺凌的敏感情境下进行建言,更有可能被组织成员误解为“抱怨”、“吹毛求疵”,可能会遭到组织成员的“报复”、“边缘化”等。在这种情况下,员工会保持沉默,以免遭致更多的欺凌行为。

假设1:工作场所欺凌对员工建言行为有显著的负向预测作用。

(二)消极情绪的中介作用

情绪是个体与环境意义事件之间关系的心理现象,后来Watson和Tellegen(1985)将情绪划分为两个正交维度(即积极情绪和消极情绪)。遭受欺凌行为之后必然会产生消极的情绪体验,诸如愤怒、耻辱、内疚与恐惧等各种令人生厌的情绪感受(Watson et al.,1988)。Weiss和Cropanzano(1996)提出了“情绪事件理论,他们认为组织成员在工作中所经历的种种事件,都将引发个体情感性反应,进而影响到员工的工作态度及行为。组织中冒犯性、侮辱性的行为,可能会让员工觉得受到羞辱与不受尊重,产生愤怒等负面情绪,进而以消极怠工、减少建言行为的方式表现出来。认知方面的研究证据同样支持消极情绪的中介作用。不难理解,消极情绪是员工受到欺凌行为之后最直接的反应,此时的情绪体验是“热血沸腾”的,愤怒、敌意、不安夹杂而至(Gibson & Callister,2010),同时消极情绪会限制个体的认知注意范围,在决策时表现出更多的风险规避倾向,对未来可能出现的结果表现出更多的悲观(Raghunathan & Pham,1999),很有可能致使员工对组织中存在的问题保持沉默。另外Glomb等人(2011)的研究发现消极情绪会使员工做出不益于组织的行为。

假设2:消极情绪是欺凌行为与员工建言行为的中介变量。

(三)传统性的调节作用

研究中国组织情境中的欺凌行为,不能忽视中国人的文化特征。传统性是最能体现传统中国人性格和价值取向,影响着个人社会生活的方方面面(吴隆增等,2009)。传统性主要表现在遵从权威、敬祖孝亲、安分守成、宿命自保以及男性优势五个方面(杨国枢,2001)。也就是说,中国人应对权威无条件和无批判地尊敬、信任和服从。而过去有关中国企业管理问题实证研究也表明:不同传统性价值观的员工在面对相同的组织情境时表现出不同的行为结果(Vries & Cozijnsen,1985)。高传统性的员工为了保持组织和谐,在儒家文化价值观鼓励宽恕的影响下,即使遭受不公平的对待,也不责备任何人更倾向于为了组织利益而忍受委屈(Liu et al.,2010),另外高传统性员工具有坚忍、顺从和保守的性格特点,即使他们质疑组织中的问题即便是提出促进性意见时,也害怕遭到拒绝,对自身产生负面影响,而选择不建言。反之,低传统性员工基于社会交换理论通常是“组织怎样对待我,我就怎样对待组织”,更少忍受组织中的欺凌行为。

假设3:员工传统性调节欺凌行为与建言行为的负向作用:高传统性员工,欺凌行为与建言行为的负向关系较弱;而低传统性员工,欺凌行为与建言行为的负向关系较强。

过去的学者通常研究传统性在从前因至结果变量的总效应或者直接效应的调节作用(吴隆增等,2009; Liang & Farh,2008),那么对于调节变量传统性究竟在整个过程的哪个阶段发挥调节作用?是否会对每个阶段都发挥调节作用?每阶段的调节作用效果是否相同?以下将就此做出分析。

首先就第一阶段欺凌行为对消极情绪的影响来说,本研究认为传统性在此阶段的调节作用可能较小甚至不显著。因为工作场所中受到人身攻击、工作压制、社会排斥等负面的事件,无论在哪种文化背景下都可能造成某种程度的不悦,个人情绪感受具有跨文化的普遍性(吴宗佑等,2002)。诸如面对欺凌的愤怒都是自然而然、难以抑制的自发情绪(Barsky et al.,2011)。因此本研究认为传统性可能无法在第一阶段发挥显著的调节效果。而对于第二阶段即消极情绪对建言行为的影响作用,从本质上说这是情绪克制及调节问题,要受到社会情境和社会文化的影响。由于不同文化背景下的人对消极情绪调节与其所处社会文化一致。所以传统性可能对两者之间产生较大影响。特别是集体主义文化下的传统华人社会,在公共场合,人们往往抑制生气、愤怒、冲突等情绪的表达,避免具有伤害性的消极情绪。

假设4:员工的传统性主要是在第二阶段发挥调节效应,即消极情绪对员工建言有负向作用:当员工传统性低时,消极情绪对建言行为影响作用显著;当员工传统性高时,消极情绪对建言行为影响作用不显著。

综上所述,本研究拟探讨在我国组织情境中,欺凌行为对员工建言行为的影响效应及其内在作用机制。研究框架如图1所示。

二、研究方法

(一) 数据收集

图1 研究框架

调查对象来自河北共计40家企业的员工,行业涉及制造、电力、通信、金融等。问卷总共发放600份,回收有效问卷436份,有效回收率73%。其中:平均年龄30岁;性别,男性225人,占51.6%,女性211人,占48.4%;受教育程度,大专以及大专以下126人,占28.9%,本科278人,占63.8%,硕士29人,占6.7%,硕士以上2人,占0.2%;职位,普通员工250人,占57.3%,基层管理人员135人,占31%,中层管理人员43,占9.9%,高层管理人员8人,占1.8%;组织类型,民营企业124人,占28.4%,国有企业190人,占43.6%,外资企业51,占11.7%,合资企业22人,占5%,其他49人,占11.2%。

(二)概念测量

欺凌行为采用Einarsen 和Raknes(1997)编制的负性行为事件问卷(NAQ)测量,包括六个维度:人身攻击、工作欺凌、社会排斥、社会控制、暴力攻击与性骚扰,22个题项。得分越高,表明遭受欺凌越频繁。量表的内部一致性系数为0.95。

传统性采用Farh等(1997)发展的工具测量,包含5 个题项,如:“父母的要求即使不合理,子女也应照着去做”、“要避免发生错误,最好的办法是听从长者的话”。量表的内部一致性系数为0.80。

消极情绪采用Watson等人(1998)开发量表测量。基于受试者若干消极情绪的形容词,让受试者评估自己在过去6个月中常感受到这种情绪的频率,从“非常轻微”到“比较强烈”,分别用数字“1”至“5”代表。量表的内部一致性系数为0.85。

建言行为采用Liang和Farh(2008)开发的本土化二维度建言量表测量,包含11个题项。量表的内部一致性系数为0.95。

三、研究结果

(一)验证性因子分析

本研究对欺凌行为、消极情绪、建言行为、传统性四个构念进行验证性因子分析。结果表明四因子模型的拟合指数为χ2/df=2.21,GFI=0.91,IFI=0.94,CFI=0.94,TLI=0.93,RMSEA=0.04,表明模型的拟合程度可以接受。

(二)共同方法偏差检验

本研究中由于各个变量均由同一被试提供信息,可能存在共同方法偏差,因此有必要对样本数据进行共同方法偏差的检验。Harman检验结果表明单个因子解释了26%,所以研究不存在严重的共同方法偏差的问题。

(三)变量的描述性统计分析结果

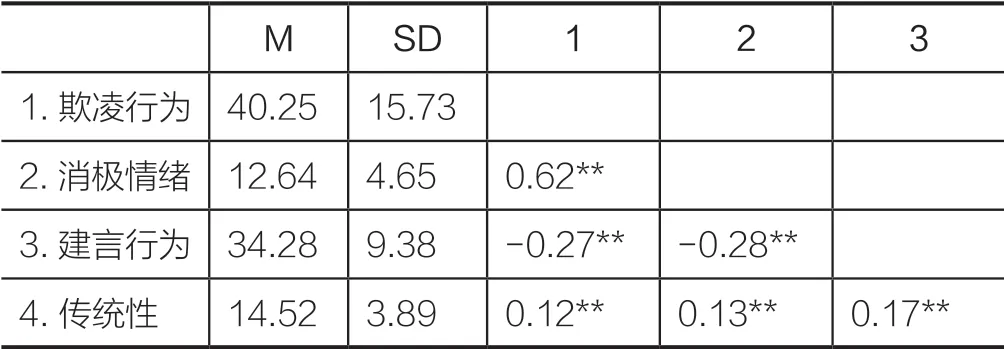

由表1来看,欺凌行为与建言行为的相关系数为负(r=-0.27,p<0.01);欺凌行为与消极情绪相关系数为正(r=0.62,p<0.01);消极情绪与建言行为负相关(r=-0.28,p<0.01)。

(四)假设检验

1.消极情绪的中介效应检验

回归结果如表2所示。根据Baron和Kenny(1986)的方法检验中介作用。由M1可知欺凌行为对消极情绪有显著预测作用(β=0.61,p<0.001)。M2表明欺凌行为对建言行为有显著负向作用(β=-0.32,p<0.001),验证了H1。由M3可知当中介变量进入方程之后,消极情绪对结果变量的预测作用显著(β=-0.15,p<0.01),欺凌行为对建言行为的预测作用降低(β=-0.23,p<0.001),说明消极情绪对欺凌行为与建言行为中起部分中介作用,部分验证了H2。

2.传统性的调节作用

结合中介效应分析结果,我们试图探讨员工传统性是否调节下列路径:“欺凌行为→消极情绪”、“消极情绪→建言行为”、“欺凌行为→建言行为”。由表3可以看出,第一阶段就欺凌行为对消极情绪影响过程而言,传统性的调节效应不显著(β=0.04);第二阶段传统性在消极情绪与建言行为之间的调节效应显著(β=-0.02,p<0.05);直接效应中传统性在欺凌行为与建言行为调节效应显著(β=-0.07,p<0.05),H3和H4得到验证。

四、结论与讨论

(一)研究结论

1.欺凌行为对建言行为的影响

由于本研究选取的是Liang和Farh(2008)所发开的二维度建言行为量表,基于研究的严谨性,分别检验欺凌行为与抑制性建言、促进性建言、总的建言行为的相关性,研究结果表明,欺凌行为与抑制性建言、促进性建言、建言行为都具有显著的负相关。已有不少研究证实了组织中负性行为会减少员工的组织公民行为(吴隆增等,2009; Aryee et al.,2007)。然而,尽管学者们将建言和组织公民行为都归入到角色外行为中,就两者的本身特点而言,组织中极少会对员工的组织公民行为有所排斥,但是大多数组织可能都不愿意员工来挑战现行的政策和做法。因此,即使在没有遭受欺凌行为情况下,员工都有可能对建言行为心存顾虑,一旦遭遇欺凌行为,更会对员工的建言行为产生不利影响。在本研究中发现欺凌行为对建言行为具有极大的破坏性,从而进一步证实了欺凌行为的广泛危害。

表1 描述性统计和相关矩阵

表2 层级回归结果

表3 传统性调节效应检验

2.消极情绪的中介作用

在以人为本的今天,关注员工内部的情绪逐渐成为潮流,本研究正是对这一呼声的响应,并使用了情绪事件理论的框架,探讨了消极情绪在欺凌行为与建言行为影响中的作用。根据情绪事件理论,员工在遭受欺凌行为后很有可能产生不满情绪,员工若想发泄自己的不满,会通过减少建言来报复组织。在控制了人口统计学变量后,消极情绪在欺凌行为与建言行为之间起到部分中介的作用,部分支持了假设2。Weiss等(1999)认为,情绪究竟在模型中发挥完全还是部分中介效果应视具体情境而定,他们认为情绪更有可能伴随其他中介过程(领导成员交换、报复欲望、应对方式、情绪调节等)共同影响人的行为结果。因此对于欺凌行为与建言行为之间作用机制,消极情绪的部分中介效应可能是更为合理的结果。

3.传统性的调节作用

本研究进一步考虑了中国传统文化价值观,以权变的观点看待欺凌行为对建言行为的影响效果,支持了研究中的假设3。本研究支持员工的传统性能够调节欺凌行为对建言行为以及建言行为的两个维度(抑制性建言与促进性建言)的负向影响。因此对于高传统性的员工来说,在组织中始终扮演恪尽职守的角色,加之本身具有的保守与顺从的个性特征,造成对欺凌行为的反应不敏感。而低传统性员工受到欺凌行为时则会评价与组织之间的交换是否对自己有利,从而调整自己的行为,因而可能抑制自己的建言以达到交换的平衡。

传统性的调节作用主要发挥在第二阶段—消极情绪对建言行为的影响阶段。研究结果支持了个体在遭受欺凌之后产生的诸如焦虑、紧张、愤怒等消极情绪感受是具有生物学与演化学上意义的基本情绪,因而不受文化因素的影响;而对于个人情绪的表达不得不重视文化因素所发挥的巨大作用。在日常生活中,中国人传统性表现为对不悦情绪的压制和隐忍(段锦云等,2011)。因此,持有不同传统性价值观念的人,是否会借助抑制建言来表达自己的消极情绪存在差别。对于高传统性员工在遭受欺凌行为后即使有不满情绪但仍会隐忍,继续为了组织利益考虑,而低传统性员工会通过减少建言来表达自己消极的情绪。

(二)研究不足与展望

本研究还存在一定的局限性:(1)建言行为的测量。我们采用自评式来测量建言行为,所得结果可能会受到宽大效应等偏差影响。今后的研究可以同时从目标员工与观察者(上司或同事)两个方面来收集数据,然后从不同的信息源加以整合,可使研究数据更为客观。(2)研究设计。本研究属于横向研究,欺凌行为通过消极情绪作用于建言行为,这个中介作用过程实际上包含一定的时间效应,在不同的时间点进行变量测量会使因果关系判断更加准确。鉴于此,今后的研究可以采取时间跨度较大的纵向研究设计。

1.段锦云、钟建安:《组织中的进谏行为》,载《心理科学》,2005年第1期,第69-71页。

2.段锦云、凌斌:《中国背景下员工建言行为结构及中庸思维对其的影响》,载《心理学报》,2011年第10期,第1185-1197页。

3.李锐、凌文辁、柳士顺:《上司的不当督导对下属建言行为的影响及其作用机制》,载《心理学报》,2009年第12期,第1189-1202页。

4.倪婧、储小平:《领导–部属交换、领导自尊与组织公民行为》,载《经济管理》,2010年第1期,第69-76页。

5.吴隆增、刘军、刘刚:《辱虐管理与员工表现:传统性与信任的作用》,载《心理学报》,2009年第6期,第510-518页。

6.吴宗佑、徐玮伶、郑伯埙:《怒不可遏或忍气吞声?华人企业中主管威权领导行为与部属愤怒情绪反应的关系》,载《本土心理学研究》,2002年第18期,第13-50页。

7.严丹:《辱虐管理对建言行为影响机制》,载《管理工程学报》,2012年第4期,第60-64页。

8.杨国枢:《中国人的心理与行为:本土化研究》,中国人民大学出版社,2001年版。

9.Aryee S,Chen Z X,Sun L Y,Debrah Y A.Antecedents and outcomes of abusive supervision:Test of a trickle-down model.Journal of Applied Psychology,2007,92(1):191-201.

10.Ashkanasy N M,Humphrey R H.Current emotion research in organizational behavior.Emotion Review,2011,3(32):214-224.

11.Avery D R,Quinones M A.Disentangling the effects of voice:The incremental roles of opportunity,behavior,and instrumentality in predicting procedural fairness.Journal of Applied Psychology,2002,87(1):81-86.

12.Baron R M,Kenny D A.The moderator–mediator variable distinction in social psychological research:Conceptual,strategic,and statistical considerations.Journal of Personality and Social Psychology,1986,51(6):1173-1182.

13.Barsky A,Kaplan S A,Beal D J.Just feelings?The role of affect in the formation of organizational fairness judgments.Journal of Management,2011,37(1):248-279.

14.Chappell D,Martino V.Violence at work.Geneva:International Labor Organization,2006.

15.Crant M J.Proactive behavior in organizations.Journal of Management,2000,26(3):435-462.

16.Detert J R.,Burris E R.Leadership behavior and employee voice:Is the door really open? Academy of Management Journal,2007,50(4):869-884.

17.Einarsen S.The nature,causes and consequences of bullying at work:the Norwegian experience.Pistes,2005,7(3) :1-14.

18.Gibson D E,Callister R R.Anger in organizations:Review and integration.Journal of Management,2010,36(1):166-193.

19.Glomb T M,Bhave D P,Miner A G,Wall M.Doing good,feeling good:Examining the role of organizational citizenship behaviors in changing mood.Personnel Psychology,2011,64(1):191-223.

20.LePine J A,Van Dyne L.Predicting voice behavior in work groups.Journal of Applied Psychology,1998,83(6):853-868.

21.Liang J,Farh J L.Promotive and prohibitive voice behavior in organizations:A two-wave longitudinal examination.Paper Presented at the Third Conference of the International Association for Chinese Management Research,Guangzhou,China,2008.

22.Liu W,Zhu R H,Yang Y K.I warn you because I like you:Voice behavior,employee identifications,and transformational leadership.The Leadership Quarterly,2010,21(1):189-202.

23.Miner A G,Glomb T M.State mood,task performance,and behavior at work:A within–persons approach.Organizational Behavior and Human Decision Processes,2010,112(2):43-57.

24.Organ D W.Organizational citizenship behavior:The good solider syndrome.Lexington,MA:Lexington Books,1998.

25.Parker S K.From passive to proactive motivation:The importance of flexible role orientations and role breadth self-efficacy.Applied Psychology:An International Review,2000,49(3):447-469.

26.Raghunathan R.,Pham M T.All negative moods are not equal:Motivational influences of anxiety and sadness on decision making.Organizational Behavior and Human Decision Processes,1999,79 (1):56-77.

27.Vries T,Cozijnsen A J.Voicing by adapting and innovating employees:An empirical study on how personality and environment interact to affect voice behavior.Human Relations,1985,5(2):945-967.

28.Watson D,Clark L A,Tellegen A.Development and validation of brief measures of positive and negative affect:The PANAS scales.Journal of Personality and Social Psychology,1988,54(6):1063-1070.

29.Weiss H M,Cropanzano R.Affective events theory:A theoretical discussion of the structure,causes and consequences of affective experiences at work.Research in Organizational Behavior,1996,18(1):1-74.