初创期中国电视文艺节目形态探析*

2014-03-11文/常江

文/常 江

初创期的中国电视明确承担着“充实群众娱乐生活”的任务,[1]一直重视文艺节目的创作和播出。北京电视台(中央电视台前身,诞生于1958年)首次试验播出时,节目单上就有中央广播试验剧团表演的诗朗诵和北京舞蹈学校演出的舞蹈。此后,北京电视台每一次播出,都有文艺节目在列。此后的8年间,文艺节目一直在各电视台播出的节目总量中占据重要份量,如广州电视台,自1959年9月30日启播以来,文艺节目占所有播出节目量的70%左右。[2]本文对初创期(1958~1966年)中国电视荧屏上的演播室文艺节目的形态进行详尽的梳理,并结合特定的社会语境做出阐释,以期为理解当下电视文艺的发展提供历史脉络。

一、北京电视台的剧场转播

从制作方式上看,出于节约成本的需要,初创期的电视文艺节目多为演播室节目,形态包括诗朗诵、曲艺、杂技、歌舞、戏曲,等等。例如,1961年4月,北京电视台播出了由中央广播乐团管弦乐队演出的小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》,因格调高雅而广受欢迎,后又多次重播。导演黄一鹤利用综合性的电视语言,如精巧的镜头运动与镜头切换、画外音混播和出图像混播解说、插入越剧影片《梁山伯与祝英台》片段画面等方式,为简单的器乐演奏赋予了全新的意义。

不过,由于电视台自身制作力量薄弱,因此转播剧场内文艺演出的现场实况就成了常态,占据了这一时期的大量播出时段。北京电视台的第一次剧场转播是在1958年6月26日,内容是革命残疾军人演出的一组文艺节目。此后,剧场内上演的诸多名家、名作都被搬上了电视荧幕,比如梅兰芳的《穆桂英挂帅》、尚小云的《双阳公主》、荀慧生的《红娘》、马连良和张君秋的《三娘教子》,等等。彼时的戏剧界对新生的电视媒体格外关照,对于电视转播只收取少许费用(有时就是摄像机占用的几个座位的票价和一些电费)。1960年北京电视台启用了新的演播室后,播出条件大为改善,便开始将文艺团体请进电视台表演。例如,1961年北京电视台播出经过加工的话剧《伊索》,即将演员请进演播室,依据电视播出的分镜头脚本重新排练,并综合调动灯光、音效和化妆等多种手段,在某种程度上实现了戏剧的“电视化”。依此种方式重排并在电视上播出的戏剧作品还包括京剧《红灯记》、评剧《双玉蝉》、昆曲《李慧娘》和川剧《燕燕》等。[3]这些引入了“分镜”机制并采用了电视造型技巧的戏剧作品,其实与当时流行的单本直播电视剧非常相似,主要区别在于后者的剧本是为电视播出专门创作的。

不过,比起单个戏剧作品的电视播出而言,北京电视台对一些大型文艺活动的系列转播取得了更大的社会影响力。例如,1961年12月11~19日,为庆祝著名京剧表演艺术家周信芳舞台生活40年,北京电视台连续播出活动开幕式的实况和多部周信芳演出的作品,包括《乌龙院》《打瓜招亲》《宋世杰》等名作,声势浩大,颇有影响。再如,1965年2月8日起的100天中,北京电视台连续播出以抗美援越为主题的音乐、歌舞和戏剧节目达44次,参加演出团体34个,节目106个,占这一时期文艺节目播出量的40%,“开创了中国电视台为配合某一时期的中心任务而组织大规模连续电视文艺直播的传统”。[4]

二、地方电视台的“因地制宜”

地方电视台因不具备北京这样丰富的戏剧演出资源,因此文艺节目以自制小型演播室节目为主,并尝试与电视台所在地的戏剧界和电影界合作。如长春电视台,就曾为祝贺吉林省地方新剧种吉剧的诞生而开办了专题节目《一朵新花开》,不但请吉剧团负责人介绍吉剧诞生的意义和特点,还请演员在演播室演出代表剧目《桃李梅》等。此外,长春电视台还与中国电影工业重镇长春电影制片厂合作,开办专题节目《万紫千红,春色满园》,向观众介绍和播映长影厂拍摄的影片。[5]而地处南陲的广州电视台,则在1964年前后掀起了一场排演和播出革命现代戏的热潮(主要是为配合第八次全国广播工作会议提出的“三三制”文艺播出方针),加大了以阶级斗争为主要内容的节目在戏剧节目中播出的比重,如转播歌剧《血泪仇》,粤剧和歌剧《白毛女》,粤剧、歌剧和话剧《夺印》,粤剧《九件衣》《杜鹃山》《李双双》,话剧《南海长城》,越剧《祥林嫂》,等等。[6]从1965年7月1日到8月15日,广州甚至举办了为期一个半月的大演革命现代戏的中南区戏剧观摩演出大会。

20世纪60年代初期,戏剧界受到较大冲击,因此播出了大量戏剧节目的电视不免受到影响。广州电视台戏剧节目的“异军突起”,就是电视业对政治环境做出的一种反应与迎合。电视转播的戏剧节目和直播电视剧固然在形态上很相似,但后者毕竟是新生事物,一切从零开始,不必如戏剧和电影这样的老牌艺术样式一道经历种种“蜕变”。不过,戏剧和电影虽然占据了初创期电视的大量播出时段,但其遭遇却并未给新生的电视媒体带来根本性的伤害,原因在于两者毕竟只是电视台在生产能力羸弱、发展理念模糊的初创阶段借来的“他山之石”,是特定条件下的权宜之计。在“文革”之前的文艺节目中,真正对中国电视文艺形态产生深远影响的,是电视文艺晚会的诞生。

三、电视文艺晚会的诞生

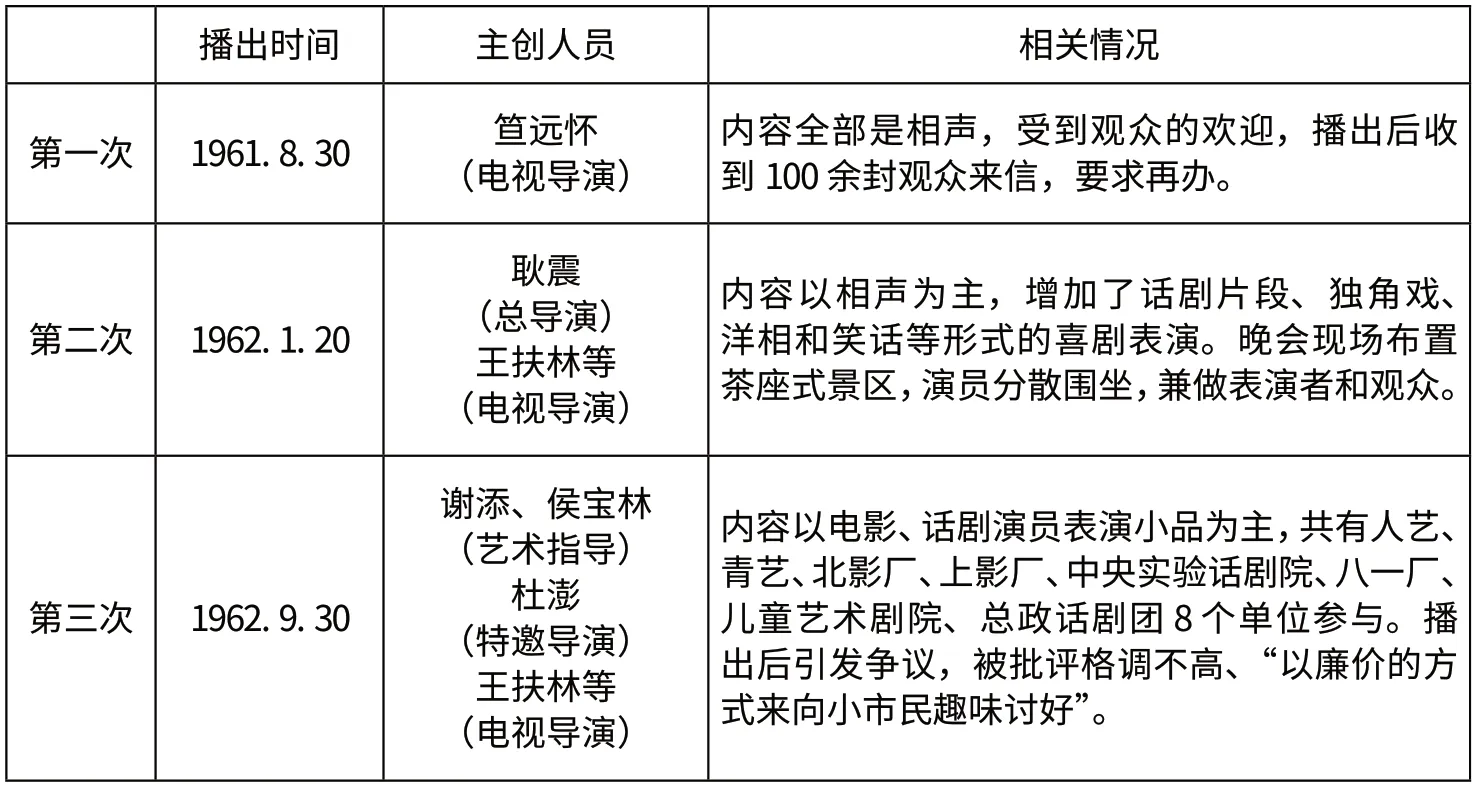

最早的电视文艺晚会出现于1960年。这一年春节,北京电视台在演播室内排演、播出了中国历史上第一台电视文艺晚会,表演形式包括诗朗诵、相声、歌舞等。从此以后,除夕之夜直播电视文艺晚会成为北京电视台的传统,实乃现代“春节联欢晚会”的雏形。1963年1月24日的春节晚会已长达4小时。不过,在这一时期,社会影响力最大的电视文艺晚会当属北京电视台举办的三次“笑的晚会”(参见表1)。

“笑的晚会”这种娱乐色彩强烈、教化功能淡弱的电视文艺类型,是特定历史与文化背景的产物。1961年,中国尚未走出“三年困难时期”的阴影,不但国民经济需要缓慢恢复,连社会文化也要休养生息。1961年4月底,中宣部专门组建有关文艺政策调整文件起草的班子,形成了关于文艺政策调整的十方面框架,在政治与文艺关系、创作题材多样化、加强文艺评论、改进文艺领导等方面,提出了一系列放松管制的建议,即为著名的“文艺十条”之雏形。[7]是年6月,周恩来出席中宣部在北京新侨饭店召开的全国文艺工作座谈会,发表了关于文艺政策调整的讲话,“在一个长久时期的沉闷的政治空气中打了一个惊雷,发人深省,为繁荣社会主义文学艺术揭开新的一页”。[8]

表1 三次“笑的晚会”概况

1962年“七千人大会”之后,放宽文艺政策已是大势所趋。这年4月30日,经毛泽东、刘少奇同意,邓小平以中共中央名义转批文化部党组和全国文联党组《关于当前文学艺术工作若干问题的意见(草案)》,即为“文艺八条”。[9]从后来的历史看,这次“放松管制”毋宁是文化政策对于国民经济的持续低迷做出的应激反应,持续时间不长。但即便如此,也令蛰伏已久的文艺创作者们如枯木逢春,迸发出熔岩般的热情。从1962年到1964年,电影界和戏剧界呈现出令人瞩目的繁荣景象,留名后世的影片《甲午风云》《李双双》《冰山上的来客》《早春二月》《小兵张嘎》《阿诗玛》,以及戏剧《霓虹灯下的哨兵》《南海长城》《兵临城下》《朝阳沟》等,都于这一时期问世。外国文艺作品也在这一时期频繁出现在中国人的视野中,喜剧成为极受欢迎的样式——在经济困难时期,人们最缺乏的就是无伤大雅的快乐。

电视虽不起眼,却也受惠于宽松的文艺政策。1961年,北京电视台第一次制订了一个务实而非“跃进”的工作计划,得到了广播事业局的支持。局长梅益支持电视台扩大节目的取材范围,“山水风景也应该有”,还要“有更多的娱乐节目”。三次“笑的晚会”,就是在这样的情势下应运而生的。

总体上看,三次“笑的晚会”以轻松诙谐的喜剧节目为主,固然不能算是格调高雅、思想进步,却也是电视文艺对社会现状的一种适应与调和。民众视电视为娱乐工具,电视自不必如电影和戏剧一样时时攀爬思想的高峰。但在国人普遍不知“大众文化”为何物的当时,娱乐是文化的一部分,而文化从属于政治。纵有“政策放宽”的“尚方宝剑”,电视也不能免俗地受制于文化与政治精英的期待与羁绊。三次“笑的晚会”赢得了观众的普遍欢迎,却在文化政治领域颇有争议。例如,第二次“笑的晚会”有一个节目叫“诸葛亮请客”,就受到国务院办公厅某位负责人来信批评,说节目在经济困难时期讽刺了当时的粮食政策。而第三次“笑的晚会”节目种类更加繁多,世俗气息更为强烈,如模仿北京小贩接头叫卖声的配乐合唱“市井大合唱”,做了滑稽处理的京剧和话剧片段,以及电影演员陈强表演的逗乐节目“光棍哭妻”,等等。晚会播出后,电视台颇受到一些尖锐的批评,一些观众来信反对在“外宾云集的中华人民共和国首都的电视节目中……以廉价的方式来向小市民趣味讨好”。[10]此时,已是1962年国庆过后,大约一个星期之前,刚刚召开的中共八届十中全会重新收紧意识形态控制,文艺界再度陷入紧张氛围。至1963年年初,毛泽东已多次发表意见,批评文艺领域“西风压倒东风”。[11]1964年2月,中国戏剧家协会的“迎春晚会”便因“表演庸俗”而受到批评,文艺界的意识形态大批判已经成为无法改变的事实。

不过,力量弱小的电视台并不处于斗争的漩涡之中。毛泽东在1963年12月针对中宣部文艺处一位干部撰写的题为《柯庆施同志抓曲艺工作》的材料中,做了一段非常著名的批示,为60年代文艺领域的意识形态大批判奠定了基调。在批示中,点出了“戏剧、曲艺、音乐、美术、舞蹈、电影、诗和文学”等艺术样式,指其“问题不少,人数很多”、“许多部门至今还是‘死人’统治”,尤其点名批评“戏剧等部门,问题就更大了”。[12]电视并不在其中。前文我们也曾论述过,电视在60年代的意识形态大批判中,主要是受到戏剧界和电影界的“拖累”,情况并不严重。但即使如此,“笑的晚会”还是成为北京电视台受过的主要根由,尤其是第三次,甚至被扣上了“修正主义”的帽子,受到尖锐的内部批判。

可以说,三次“笑的晚会”是初生的电视媒体在文艺节目领域内做出的极为可贵的探索,与单本直播电视剧一样,是早期电视从业者争取节目形态独立性的重要尝试。后来的历史证明,电视文艺晚会有着强大的生命力,这表明电视文艺工作者借“笑的晚会”开创的传统是与中国社会与文化结构高度契合的。80年代以后,以相声、小品等语言类喜剧节目为骨干的综艺晚会,包括已经成为中国人过年“新民俗”的“春晚”,无论播出形式还是节目构成,都多多少少带有“笑的晚会”的某些痕迹。[13]

四、总结

总体上,初创期的电视演播室文艺节目在形态上借鉴其他成熟的文艺样式(主要是戏剧),并尝试结合电视媒介的特点,探索新形态的可能性。戏剧界对电视的无私支持,并未成为电视文艺工作者松懈、懒怠的借口,反而为新节目形态的创立提供了源源不断的给养。

初创期的8年里,受限于社会和媒体自身的种种因素,文艺节目尚未形成稳健的栏目化思路,却也为中国电视文艺后来的发展奠定了坚实的基础。这些节目与当下流行的文艺节目固然有着显著的不同,但其全面体现了早期电视文艺工作者结合彼时的社会结构与电视媒介的特征展开的关于节目形态的独立探索,其产生的影响力对我们理解当时的社会文化有着不容忽视的作用。更不必说电视文艺晚会,尤其是三次“笑的晚会”的成功,为中国电视文艺开创了独具一格的新传统。与此同时,初创期电视文艺节目的生产也为“文革”结束后电视文艺节目形态的极大繁荣做好了理念和人才上的准备,包括王扶林、黄一鹤在内的初创期电视文艺导演,将在20世纪80年代更为宽松的文化环境中,在中国电视史上留下浓墨重彩的一笔。

[1][2][5][6]《当代中国的广播电视》编辑部.中国的电视台[M].北京:北京广播学院出版社,1987:8,127,288,291

[3][4][13]杨伟光.中央电视台发展史(1958—1998)[M].北京:北京出版社,1998:44-45,54

[7][11]罗平汉,何蓬.中华人民共和国史:1956—1965 [M].北京:人民出版社,2010:308,413

[8]陈荒煤.周恩来与电影[M].北京:中央文献出版社,1995:165

[9][12]中共中央文献研究室.建国以来重要文献选编(第15册)[M].北京:中央文献出版社,1997:363-381,436

[10]郭镇之.中国电视史[M].北京:中国人民大学出版社,1991:45-47