DDQ 在双分子氧化偶联反应中的应用

2014-03-10叶欣艺程冬萍颜继忠

袁 堃,叶欣艺,程冬萍*,颜继忠*

(1.浙江工业大学药学院,浙江 杭州 310014;2.浙江大学化学系,浙江 杭州 310028)

碳碳和碳杂键的形成反应在有机合成中是很重要的一类反应。对于构建碳碳和碳杂键的方法,其中比较常用的是通过功能化的底物在过渡金属的催化下进行偶联反应,比如Heck,Suzuki,Negishi 等偶联反应。这些反应中,底物要预先进行功能基化反应,原子利用率低下,随着“绿色化学”和“原子经济性”概念的提出,直接对非功能基化的底物通过碳氢氧化的形式来构建碳碳和碳杂键的偶联反应引起了化学工作者极大的兴趣并取得了巨大的成果。在这些碳氢氧化反应中,一般是以一些贵重的过渡金属为催化剂,比如钯,主要是对sp2-碳氢键进行活化,利用钯和底物在反应过程中形成五元或者六元钯环结构。近几年来,以加拿大Chao-jun Li 课题组为代表,以廉价的铜盐或者铁盐为催化剂,在氧化剂如过氧化叔丁醇、过氧化叔丁醚,苯醌类化合物等存在下,研究了一系列与氮、氧等杂原子相连的sp3碳氢键的氧化偶联反应,这类化合物在碳氢氧化反应中研究比较多,主要的原因是一些含有生物活性的化合物多数含有杂原子,另外可能是这些杂原子不仅可以活化相连的sp3C-H 键,而且还可以稳定形成的中间体。

2,3-二氯-5,6-二氰苯醌(DDQ)是很好的脱氢氧化剂,过去在二氢苯衍生物的芳香化、甾酮的α,β-位脱氢等反应中的研究比较多。近些年来,在非功能基化的底物通过碳氢氧化来构建碳碳和碳杂键的偶联反应中,DDQ 得到了成功的应用。

1 碳碳键的构建

1.1 sp3 碳和sp3 碳氧化偶联

在单分子氧化反应中,DDQ 广泛应用于脱苄醚或烯丙基醚反应(图1,图2)。

图1

图2

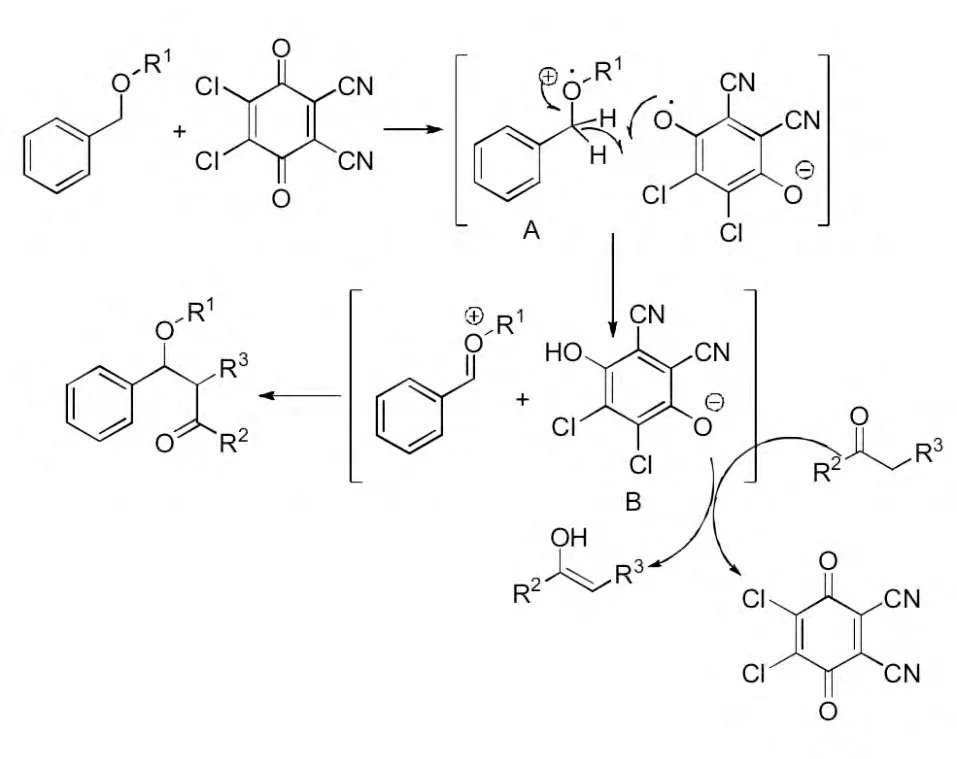

在脱苄醚的反应中,DDQ 来攫取苄位或者烯丙位的氢,形成苄基碳正离子或者烯丙基碳正离子,再由水进攻生成醛[1](图3)。

图3

2006 年,Li 课题组[2]利用DDQ 与苄醚化合物反应的作用机制,报道了苄醚和简单的酮类化合物在DDQ 作用下的氧化偶联反应(图4),室温反应几个小时高收率的得到偶联产物,这是DDQ在双分子脱氢氧化中的首次应用。

图4

在该反应中,他们提出DDQ 先是接受苄醚氧原子上的一个电子,形成自由基离子对A,然后DDQ 的阴离子自由基夺取苄位上的氢原子,形成离子对B,最后形成的氧离子和酮的烯醇阴离子进行亲核进攻得到相应的偶联产物(图5)。

图5

他们同时报道了苯并醚和活性亚甲基之间的偶联反应,在InCl3/Cu(OTf)2的催化下,以DDQ为氧化剂,得到了一系列异色满衍生物[3](图6)。

图6

2008 年,国内的李志平课题组[4]报道了与硫相连的sp3-碳氢键的氧化,以邻氯醌为氧化剂(相比DDQ,其氧化性能较弱),苄基硫醚和1,3-二羰基化合物顺利进行偶联反应(图7)。通过控制反应温度及邻氯醌的用量能够分别得到Pummerer类型和Knoevengel 类型的产物。该反应克服了传统的Pummerer 需要的酸性条件,具有更广泛的应用价值。

图7

1993 年,Xu 课题组[5]报道了烷基苯化合物在DDQ 的作用下,形成苄基正离子,然后亲核试剂对正离子的亲核进攻或发生β 位的氢消除竞争反应(图8)。

图8

鉴于此,包伟良课题组选择1,3-二芳基丙烯为反应底物,以DDQ 为氧化剂,开展了和一系列含有活性氢化合物的氧化偶联反应。由于1,3-二芳基丙烯化合物,与苄基相连的是烯烃,排除了β位的氢消除竞争反应,而且形成的是烯丙基正离子,相对也比较稳定。

对于sp3碳和sp3碳的氧化偶联,他们课题组研究了1,3-二芳基丙烯和1,3-二羰基化合物之间的反应[6](图9)。在实验中,当氧化剂DDQ 加入到反应体系中,溶液立刻变成深蓝色,此时很可能是形成了一种电子转移络合物,根据这种现象他们推测可能的机理是属于单电子转移的过程。该反应在室温下进行,以二氯甲烷为溶剂,0.5 h左右就能得到高收率的烯丙位烃化产物。

图9

在很多反应中,烯丙位和缺丙位表现出的反应性质很相似,该课题组同时还研究了1,3-二芳基丙炔化合物和1,3-二羰基化合物之间的偶联反应情况[7](图10)。在该反应中,当1-(4-甲氧基苯基)-3-苯基-丙烯,1-苯基-3-(4-甲氧基苯基)丙烯分别和二苯甲酰基甲烷反应时,得到的是相应的单一产物,推测可能的机理是DDQ 直接来夺取炔丙位碳上的氢负。

图10

张玉红课题组[8]研究了炔丙基醚与1,3-二羰基化合物的氧化偶联。采用DDQ 为氧化剂,20 mol% FeCl2为催化剂,该反应条件温和,收率中等(图11)。

图11

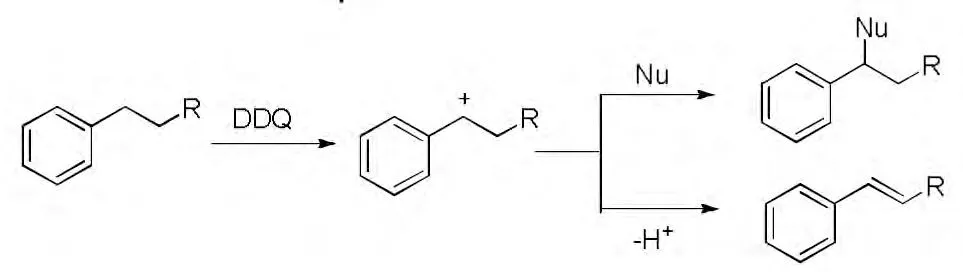

Todd 课题组[9]报道了DDQ 促进的四氢异喹啉与硝基甲烷的氧化偶联反应(图12)。以1.1 equiv DDQ 作为氧化剂,室温反应3 h 后几乎能定量地得到氧化偶联产物。在反应体系中加入自由基捕获剂TEMPO 后,反应仍能正常进行,作者认为该反应是通过离子型反应机理进行的。

图12

2010 年,黄志真课题组[10]报道了N-芳基甘氨酸酯酮基的α 位与环己酮的偶联(图13)。反应以DDQ 或TBHP 为氧化剂,在Cu(OAc)3·H2O 的催化剂下,得到了一系列氨基酸的衍生物,产率良好。

图13

对于DDQ 在不对称氧化偶联反应中的研究,也有几篇文献报道。例如,Cozzi 课题组[11]报道了以氧杂葱和脂肪醛为底物的不对称氧化偶联反应(图14)。以DDQ 为氧化剂,在手性Evans 试剂催化下,偶联得到目标化合物,产物具有较好的ee 值。

图14

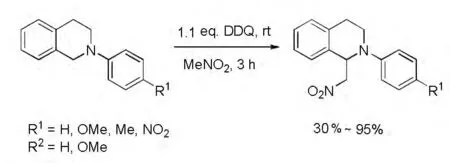

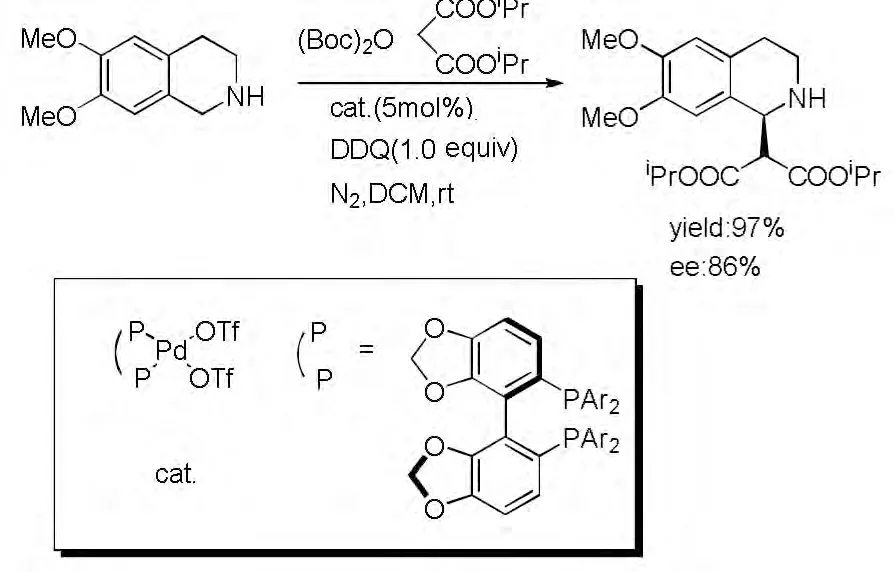

2008 年,Sodeoka[12]报道了DDQ 促进的四 氢异喹啉与丙二酸酯不对称氧化偶联反应(图15)。反应在Pd 及双磷配体的催化下,常温反应得到目标化合物。四氢异喹啉的取代基效应对产物的ee 值影响不大,都在80%左右。

图15

龚流柱课题组[13]通过加入双口恶唑啉手性催化剂,实现了DDQ 催化的高选择性氧化偶联(图16),其ee 值最高达到96%。反应不仅对丙二酸酯类化合物适用,对1,3-二羰基化合物也同样适用。

图16

1.2 sp3 碳和sp2 碳的氧化偶联

根据1,3-二芳基丙烯(炔)和1,3-二羰基化合物的偶联反应情况,推测反应过程是形成了烯(炔)丙基正离子。为此包伟良课题组[14]开展了1,3-二芳基丙烯和吲哚之间的偶联反应(图17),在PdCl2的催化下,以DDQ 为氧化剂,顺利得到sp3碳和sp2碳的氧化偶联产物。该反应在不添加催化剂的情况下也能进行,但是收率很低,可能是钯稳定了形成的烯丙基正离子。

图17

2009 年,Venkateswarlu 课题组[15]报道了炔丙位的sp3碳和吲哚sp2碳之间的偶联反应(图18),该反应不需要添加催化剂,只在DDQ 的作用下,室温反应就可以高收率地得到炔丙基吲哚的偶联产物。

图18

施章杰课题组[16]研究了二苯甲烷类化合物与苯环上氢的氧化偶联反应(图19),得到一系列类似傅克烷基化反应的产物,该反应具有很好的区域选择性。作者认为其机理是二苯甲烷在DDQ作用下形成正离子后与取代苯发生傅克烷基化类型的反应,并运用同位素效应证明亚甲基中CH 键的断裂是反应的决定性步骤。

图19

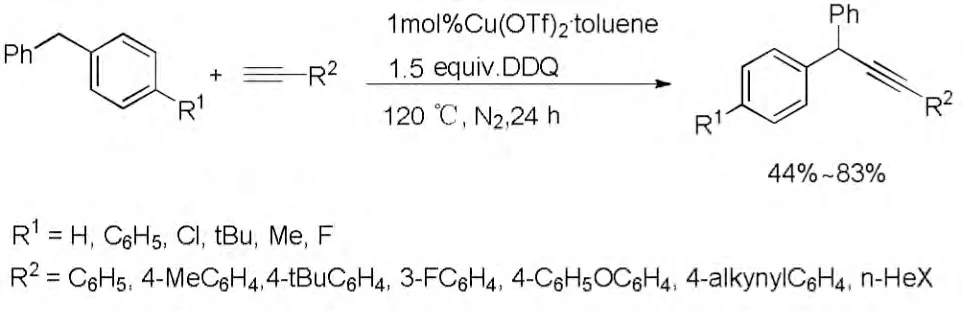

1.3 sp3 碳和sp 碳的氧化偶联反应

Li 课题组[17]报道过DDQ 促进的二苯基甲烷和苯乙炔之间的偶联反应(图20)。该反应采用氯苯为溶剂,以1 mol%CuOTf 为催化剂,在氮气的氛围中(阻止了苯乙炔的自身偶联的产物)在120 ℃下反应24 h,有良好以上的收率。

2012 年,焦宁课题组[18]采用Fe(OTf)2为催化剂,同样以氯苯为溶剂,实现了末端炔烃和苄醚或苄基烷烃的偶联(图21)。

图20

图21

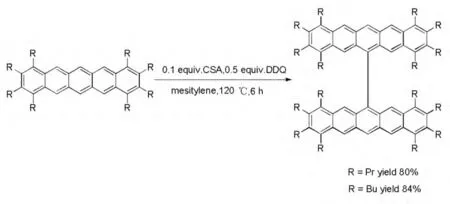

1.4 sp2 碳和sp2 碳的氧化偶联反应

Rathore 课题组[19]报道了六芳基取代的苯环,以DDQ 为氧化剂,在酸存在的条件下实现sp2碳和sp2碳的偶联,巧妙地合成联芳烃化合物,产率基本上是当量的(图22)。相比于用传统Scholl 反应形成C-C 键,该反应避免了使用大量的氧化剂如FeCl3、CuCl2等,仅以当量的DDQ 参与反应。

图22

并五苯衍生物被广泛地应用在半导体材料中,Takahashi 课题组[20]以樟脑磺酸(CSA)为催化剂,在DDQ 的作用下,1,3,5-三甲基苯为溶剂,得到了并五苯衍生物的自身偶联产物(图23)。反应以0.5 equivDDQ 为氧化剂,在酸存在条件120 ℃反应6 h 得到偶联产物,具有良好的产率。

图23

2 碳杂键的构建

利用DDQ 为氧化剂来构建碳杂键的形成,包伟良课题组[21]研究了1,3-二芳基丙烯和醇(硫醇)的偶联反应(图24)。在该实验中,检测到1,3-二芳基丙烯的自身偶联副产物。同时1-(4-氯苯基)-3-苯基丙烯、1-苯基-3-(4-氯苯基)丙烯分别和乙醇反应,都得到双键异构化的两个产物,而且是碳正相对稳定的产物居多,根据这两种现象,推测该反应的机理是属于单电子转移的过程。该反应适用于一系列的脂肪醇、苄(烯丙)醇、硫醇和硫酚。

图24

1,3-二芳基丙炔和醇、酚、羧酸的偶联反应(图25),可以达到中等到良好的收率[22]。

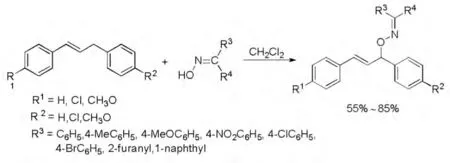

在农药中,肟醚结构常常被选为有效的活性基团,如以肟菌酯为代表的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂。该课题组[23]研究了1,3-烯丙基化合物和醛(酮)肟的偶联情况,在室温下反应可以顺利合成一系列的肟醚化合物,产率良好(图26)。

图26

在此基础上又研究了1,3-烯丙基化合物与胺类化合物的偶联情况[24](图27)。采用常规加料方法,由于苯胺容易被DDQ 氧化,收率很低,通过改变加料顺序,即后滴加苯胺的方式,高收率地得到了偶联产物。1,3-烯丙基化合物可以与苯胺形成单偶联与双偶联的产物,当以二氧六环为溶剂、室温条件下反应,可以使之定向地产生单偶联产物。该反应对于一级胺和二级胺都适用,底物也可以扩展至酰胺类与磺酰胺类化合物。

图27

最近有学者巧妙利用烯丙基化合物和肟的氧化偶联以及Beckmann 重排反应简便地合成酰胺[25](图28)。1,3-芳基丙烯或含苄基化合物在酸存在的条件下通过与盐酸羟胺氮上的氢氧化偶联反应形成羟胺化合物,该化合物在此条件下发生重排反应,形成酰胺化合物。反应对大部分的烯丙基化合物及苄基化合物都适用。

图28

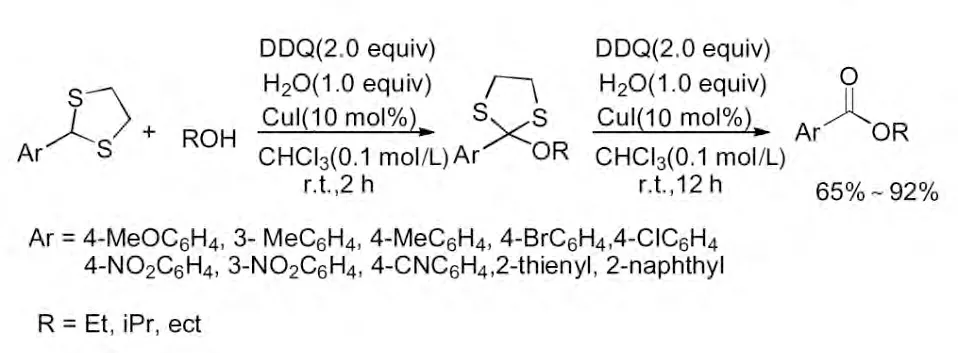

肖文精课题组[26]报道了硫代缩醛和醇之间的碳氧偶联反应(图29)。在亚铜盐的催化下,硫代缩醛与醇顺利进行氧化偶联,在此条件下延长反应时间可脱去保护剂,生成酯。相比传统的成酯反应,反应不需要添加缚酸剂,条件温和,适用范围广。

图29

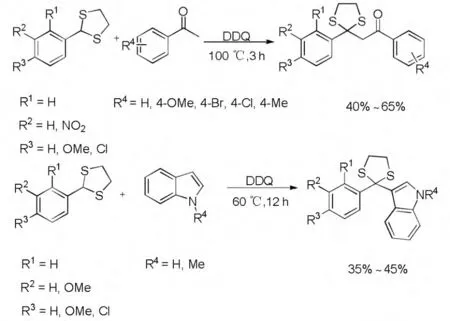

2013 年,Singh 课题组[27]报道了含有硫代缩醛化合物与羰基化合物和吲哚化合物的氧化偶联反应。反应以DDQ 为氧化剂,在不脱去硫代缩醛的条件下实现氧化偶联,具有中等的反应收率。

图30

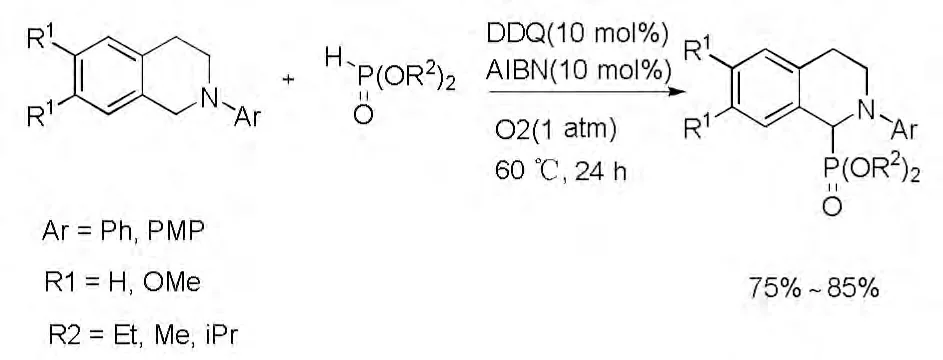

2012 年Kandikere 课题组[28]首次报道了DDQ/AIBN/O2体系参与的两分子氧化偶联反应,该反应实现了sp3碳与磷原子的偶联(图31)。反应采用AIBN/O2实现DDQ 的再生,从而达到使用催化量的DDQ 催化反应的目的。

图31

3 总结及展望

综上所述,以DDQ 为氧化剂通过碳氢氧化来构建碳碳键和碳杂键的偶联反应得到了广泛的应用,并且取得了一定的成果。但是在这些反应中,DDQ 都是当量参与反应,价格也比较贵,而且形成的副产物是DDQH2,后处理也比较麻烦,所以未来的研究可能会朝着以DDQ 为催化剂的氧化偶联反应和不对称反应方向进行开展。

[1]Yadav J S,Sumithra S G,Kache R.Selective and un precedented oxidative deprotection of allyl ethers with DDQ[J].Tetrahedron Lett.,1996,37(36):6603-6606.

[2]Zhang Y H,Li C J.DDQ-mediated direct cross-dehydrogenative-coupling (CDC) between benzyl ethers and simple ketones[J].J.Am.Chem.Soc.,2006,128(13) :4242-4243.

[3]Zhang Y H,Li C J.Highly efficient cross-dehydrogenative-coupling between ethers and active methylene compounds[J].Angew.Chem.Int.Ed.,2006,118(12) :1983-1986.

[4]Li Z P,Li H J,Guo X W,et al.C-H bond oxidation initiated pummerer-and knoevenagel-type reactions of benzyl sulfide and 1,3-Dicarbonyl compounds[J].Org.Lett.,2008,10(5) :803-805.

[5]Xu Y C,Roy C,Lebeau E.DDQ-induced and stereoselective functionalization at heterosubstituted benzylic positionsby carbon nucleophiles[J].Tetrahedron Lett.,1993,34(51):8189-8192.

[6]Cheng D P,Bao W L.Highly efficient metal-Free crosscoupling by C-H activation between allylic and active methylenic compounds promoted by DDQ [J].Adv.Synth.Catal.,2008,350(9):1263-1266.

[7]Cheng D P,Bao W L.Propargylation of 1,3-dicarbonyl compounds with 1,3-diarylpropynes via oxidative crosscoupling between sp3C-H and sp3C-H [J].J.Org.Chem.,2008,73(17):6881-6883.

[8]Xie Y J,Yu M,Zhang Y H.Iron (II) chloride catalyzed alkylation of propargyl ethers:direct functionalization of an sp3C-H bond adjacent to oxygen[J].Synthesis,2011,17:2803-2809.

[9]Tsang A S K,Todd M H.Facile synthesis of vicinal diamines via oxidation of N-phenyltetrahydroisoquinolines with DDQ[J].Tetrahedron Lett.,2009,50(11):1199-1202.

[10]Xie J,Huang Z Z.Cross-dehydrogenative coupling reactions by transition-metal and aminocatalysis for the synthesis of amino acid derivatives[J].Angew.Chem.Int.Ed.,2010,49(52):10181-10185.

[11]Fides B,Montse G C,Luca Z,et al.Catalytic stereoselective benzylic C-H functionalizations by oxidative C-H activation and organocatalysis[J].Chem.Commun.,2009,39:5919-5921.

[12]Dubs C,Hamashima Y,Sasamoto N,et al.Mechanistic studies on the catalytic asymmetric mannich-type reaction with dihydroisoquinolines and development of oxidative mannich-type reactions starting from tetrahydroisoquinolines[J].J.Org.Chem.,2008,73(15):5859 -5871.

[13]Guo C,Song J,Luo S W,et al.Enantioselective oxidative cross-coupling reaction of 3-Indolylmethyl C-H bonds with 1,3-dicarbonyls using a chiral lewis acid-bonded nu cleophile to control stereochemistry[J].Angew.Chem.Int.Ed.,2010,49(32):5558-5562.

[14]Mo H J,Bao W L.Efficient palladium-catalyzed oxidative indolation of allylic compounds with DDQ via sp3C-H bond activation and carbon-carbon bond formation under mild conditions[J].Adv.Synth.Catal.,2009,351(17):2845-2849.

[15]Damu G L V,Selvam J J P,Rao V,et al.DDQ-mediated oxidative cross-coupling between propargylic sp3and indoles sp2carbons[J].Tetrahedron Lett.,2009,50(45):6154-6158.

[16]Li Y Z,Li B J,Lu X Y,et al.Cross dehdrogenative arylation (CDA) of a benzylic C-H bond with arenes by iron catalysis[J].Angew.Chem.Int.Ed.,2009,48(21):3817-3820.

[17]Correia C A,Li C J.Copper-catalyzed cross-dehydrogenative coupling (CDC) of alkynes and benzylic C-H Bonds[J].Adv.Synth.Catal.,2010,352(9):1446-1450.

[18]Xiang S K,Zhang B,Zhang L H,et al.Iron-mediated cross dehydrogenative coupling (CDC) of terminal alkynes with benzylic ethers and alkanes[J].Science China Chemistry,2012,55(1):50-54.

[19]Zhai L Y,Shukla R,Rathore R.Oxidative C-C bond formation (Scholl Reaction) with DDQ as an efficient and easily recyclable oxidant[J].Org.Lett.,2009,11(15):3474-3477.

[20]Li S,Jia Z Y,Nakajima K,et al.Dehydro side coupling of substituted pentacene derivatives[J].J.Org.Chem.,2011,76(24):9983-9987.

[21]Li Y,Bao W L.A highly efficient,metal-free and convenient diarylallyl ether/thioether formation via oxidative C-H activation[J].Adv.Synth.Catal.,2009,351(6):865-868.

[22]Mo H J,Bao W L.A DDQ-promoted metal-free crosscoupling of 1,3-diarylpropynes with hydroxyl via sp3C-H bond activation to form C-O bond [J].Tetrahedron,2011,67(26):4793-4799.

[23]Jin J,Li Y,Wang Z J,et al.A concise,metal-free approach to the synthesis of oxime ethers from cross-dehydrogenative-coupling of sp3C-H bonds with oximes[J].Eur.J.Org.Chem.,2010,2010(7):1235-1238.

[24]Wang Z M,Mo H J,Cheng D P,et,al.Metal-free synthesis of allylic amines by cross-dehydrogenative-coupling of 1,3-diarylpropenes with anilines and amides under mild conditions[J].Org.Biomol.Chem.,2012,10(21):4249-4255.

[25]Jun Q,Zhang R.DDQ-promoted direct transformation of benzylhydrocarbons to amides via tandem reaction of the CDC reaction and Beckmann rearrangement[J].Org.Biomol.Chem.,2013,11:6008-6012.

[26]Fu L,Yao C J,Chang N J,et,al.Oxidative cross-esterification of dithiolanes with alcohols through a cross-dehydrogenative coupling (CDC)/ deprotection sequence[J].Org.Biomol.Chem.,2012,10:506-508.

[27]Kamal N S,Paramjit S,Pushpinder S,et,al.Cross-Dehydrogenative Coupling of Dithiolanes with Ketones and in doles under Metal-Free Conditions[J].Synlett.,2013,24(15):1963–1967.

[28]Alagiri K,Devadig P,Prabhu K P.CDC Reactions of n-Aryl Tetrahydroisoquinolines Using Catalytic Amounts of DDQ:C-H Activation under Aerobic Conditions[J].Chem.Eur.J.,2012,18(17):5160-5164.