我国城镇居民国内旅游消费变动与区域差异*

2014-02-26杜丹,张辉,2

杜 丹,张 辉,2

(1.陕西师范大学 旅游与环境学院,陕西 西安 710062;2.北京交通大学 旅游系,北京 100044)

近年来,随着我国城镇居民收入水平的提高,旅游作为现今人们的主要休闲方式,旅游消费成为了我国新的经济增长点和消费热点。我国城镇居民国内旅游消费近年来开始引起学者们的研究关注。已有研究主要集中在对消费结构、旅游消费市场与消费模式及消费行为方面,研究方法则从早期的定性分析、现状描述的方法,到现在的定量分析、模型预测等。其中,龙江智等通过抽样调查,提炼出我国城镇居民国内旅游消费的基本模式[1];曹虹剑从消费规模、消费水平、消费方式和消费结构等方面进行了分析和思考[2];李一玮分析了城镇居民旅游者旅游消费结构的现状和变化规律,并探究了影响因素[3];刁宗广等比较分析了中国城乡居民的国内旅游消费水平和消费结构,提出了消费水平提升和消费结构优化的路径[4];张述丽用计量经济学的方法,对影响我国城镇居民旅游消费水平的经济因素进行了分析[5];胥兴安等引入浓度理念,从旅游消费结构的角度来构建我国城镇居民旅游消费模型[6]。

综上述,已有研究都是从静态方面对我国城镇居民国内旅游消费进行分析,未能从时间跨越角度动态地把握旅游消费的变化趋势,更没有站在宏观角度分析我国城镇居民国内旅游消费的区域空间差异。基于此,本文拟采用我国城镇居民国内旅游消费的数据,从时间序列角度对我国城镇居民历年来国内旅游消费变动进行分析研究,以揭示其动态变化规律,从而为优化国内旅游消费结构、提升旅游经济效益提供意见;同时还将以我国旅游抽样调查39个主要城市近10年来居民旅游消费变动数据为依据,探究我国城镇居民旅游消费的空间差异及动态变化,为促进国内旅游协调发展提供可行的理论支持。

一、数据来源与研究方法

为分析城镇居民国内旅游消费变动,选取出游人次、消费支出、人均花费及人均天花费构成等指标,数据来源于1995-2011年的《中国旅游统计年鉴》和《中国国内旅游抽样调查资料》;对城镇居民国内旅游消费区域差异的研究,考虑到数据的可获得性与统计口径的一致性,以1997-2007年①间国内抽样调查的39个主要旅游消费城市为样本,拟采用人均花费、出游率和人均支付3个指标来研究。出游率和人均花费直接取自《中国旅游统计年鉴》和《中国国内旅游抽样调查资料》。居民人均旅游支付数据则是通过居民出游率乘以旅游人均花费计算获得[7],反映了城市居民的平均旅游支付能力和消费水平。

二、城镇居民国内旅游消费水平分析

(一)城镇居民国内旅游消费水平的总体变动分析

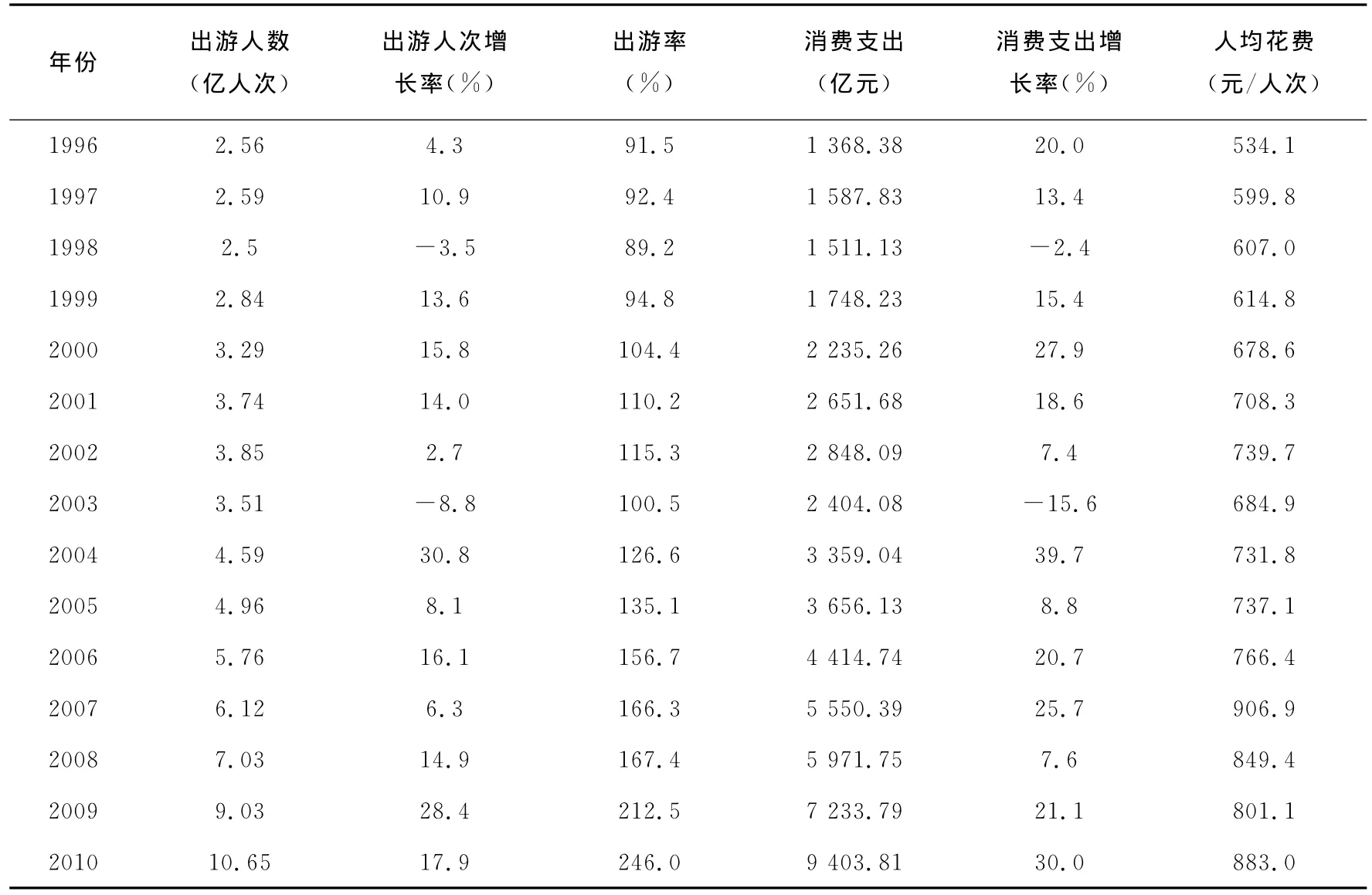

旅游消费水平表明了旅游业发展对游客旅游需要的满足程度,它是反映一个国家和地区旅游业的发展水平和游客质量的综合性指标[11]。从表1可以看出,从1996年到2010年,我国城镇居民出游人次从2.56亿人次上升到10.65亿人次,增长了3.2倍,出游人次年均增长率从“九五”期间的6.3%增加到“十一五”期间的16.6%;旅游消费支出从1 368.38亿上升到9 403.81亿,增长了5.9倍,消费支出年均增长率从“九五”期间的13.1%增加到“十一五”期间的20.8%。从人均消费水平来看,旅游消费从“九五”期间平均的606.9元增长到“十一五”期间的841.4元,增幅为38.6%。这期间受到“金融危机”和“非典”的影响,导致出游人次增长率和消费支出增长率在1998年和2003年出现负增长,但从整体来看我国城镇居民出游人次和消费支出始终稳步增长,并且始终保持着良好的势头。

表1 城镇居民国内旅游消费发展情况

(二)城镇居民国内旅游消费水平评价

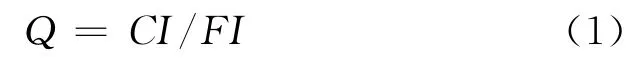

根据居民消费和国民收入增长的关系,城镇居民国内旅游消费分为3种类型:同步型消费,即城镇居民旅游消费支出与居民可支配收入同步增长,协调变化,有利于经济持续稳定发展;滞后性消费,即城镇居民旅游消费支出落后于居民可支配收入增长速度,说明消费需求不旺盛,不利于需求对经济发展的拉动作用;早熟型消费,即城镇居民消费支出的增长持续高出居民可支配收入的增长,超常规消费,这是不健康的旅游消费,对城镇居民和经济增长都是不利的[8—9]。计算公式为:

Q为城镇居民消费水平与居民收入水平适应度指数;CI为城镇居民国内旅游消费水平指数;FI为城镇居民收入水平指数。其中,CI和FI都以上年为100;当Q=1,同步型消费;当Q<1,滞后型消费;当Q>1,早熟型消费。

表2 城镇居民国内旅游消费水平与可支配收入适应度

根据公式(1)对我国城镇居民国内旅游消费水平与收入水平适应度Q值进行计算,结果见表2。数据表明,在“九五”期间,除1998年因金融危机以及特大洪水等因素,我国城镇居民的消费受到影响,导致Q值小于1,旅游消费需求疲软,消费需求对经济增长的拉动作用被削弱,其余年份Q值均稍微大于1;“十五”期间,从2002年Q值开始小于1,一直到2003年受到“非典”影响,Q值明显低于1,之后又回升到1以上并出现波动;在“十一五”期间,2008年由于金融危机以及流感影响Q值小于1,出现波动外,其他年份Q值均接近1,基本为属于同步性消费。总之,除特殊年份Q值出现小于1,城镇居民旅游消费需求受影响外,从1995年到2010年这期间,Q紧紧围绕着1波动,并且基本都大于1,这说明我国城镇居民国内旅游消费与可支配收入基本同步协调。

(三)城镇居民国内旅游消费结构分析

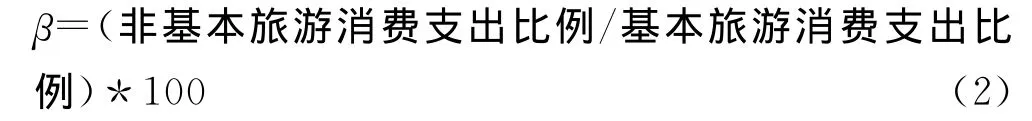

旅游消费结构指旅游者在旅游过程中所消费的各种类型的消费资料的比例关系[10]。为了反映我国城镇居民国内旅游消费结构及其演变规律,引入旅游消费结构高级化指数β[11]。β通常用非基本旅游消费支出与基本旅游消费支出的比值来衡量,β值越大,旅游消费结构越趋于高级化,越趋于合理。计算公式为:

表3显示了1996-2010年我国城镇居民国内旅游人均消费构成及变动情况②。总体来看,“九五”期间,基本消费占总消费的平均比例为71.42%,而非基本消费比例仅为28.72%,平均消费高级化指数β仅为40.53%,但到了“十五”期间,高级化指数β上升了将近6个百分点,“十一五”期间非基本消费的平均比例为40.68%,相比“九五”期间增加了将近12个百分点,高级化指数β上升到69.28%。总体而言,我国城镇居民国内旅游消费中的非基本消费比重呈现出逐步增长的趋势,而基本消费比重则逐渐下降,β值越来越大(图1),旅游消费结构趋于高级化。

表3 城镇居民国内旅游人均消费构成比例以及消费结构高级化指数(%)

图1 城镇居民国内旅游消费结构高级化指数β

尽管城镇居民非基本消费比例呈上升趋势,与基本消费的差距逐渐缩小,但却始终低于非基本消费比例。国际上规定非基本消费的最低警戒线为30%,旅游发达国家已高达60%以上[12]。而我国城镇居民国内旅游的非基本消费比重在“九五”和“十五”期间都还在国际警戒线上线波动,到了“十一五”期间非基本消费才稳步上升到40%以上。这表明我国城镇居民国内旅游消费结构比例合理度与发达国家相比差距还很大,但也说明了可提升空间更大。

三、城镇居民国内旅游消费的区域差异

(一)城镇居民国内旅游消费的总体差异

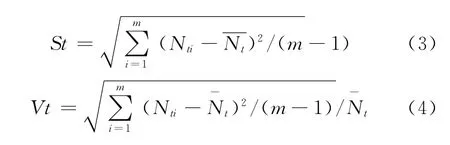

我国地域范围广,城镇居民国内旅游消费水平不仅存在总体变动,更存在区域空间差异。对此,可以从绝对差异和相对差异两方面来考察我国城镇居民国内旅游消费的总体区域差异。绝对差异和相对差异分别采用标准差(St)和变异系数(Vt)来衡量。计算公式为:

Nti为第t时点第i个城镇居民的旅游消费水平;为第t时点城镇居民的平均旅游消费水平;m为城市的总个数。

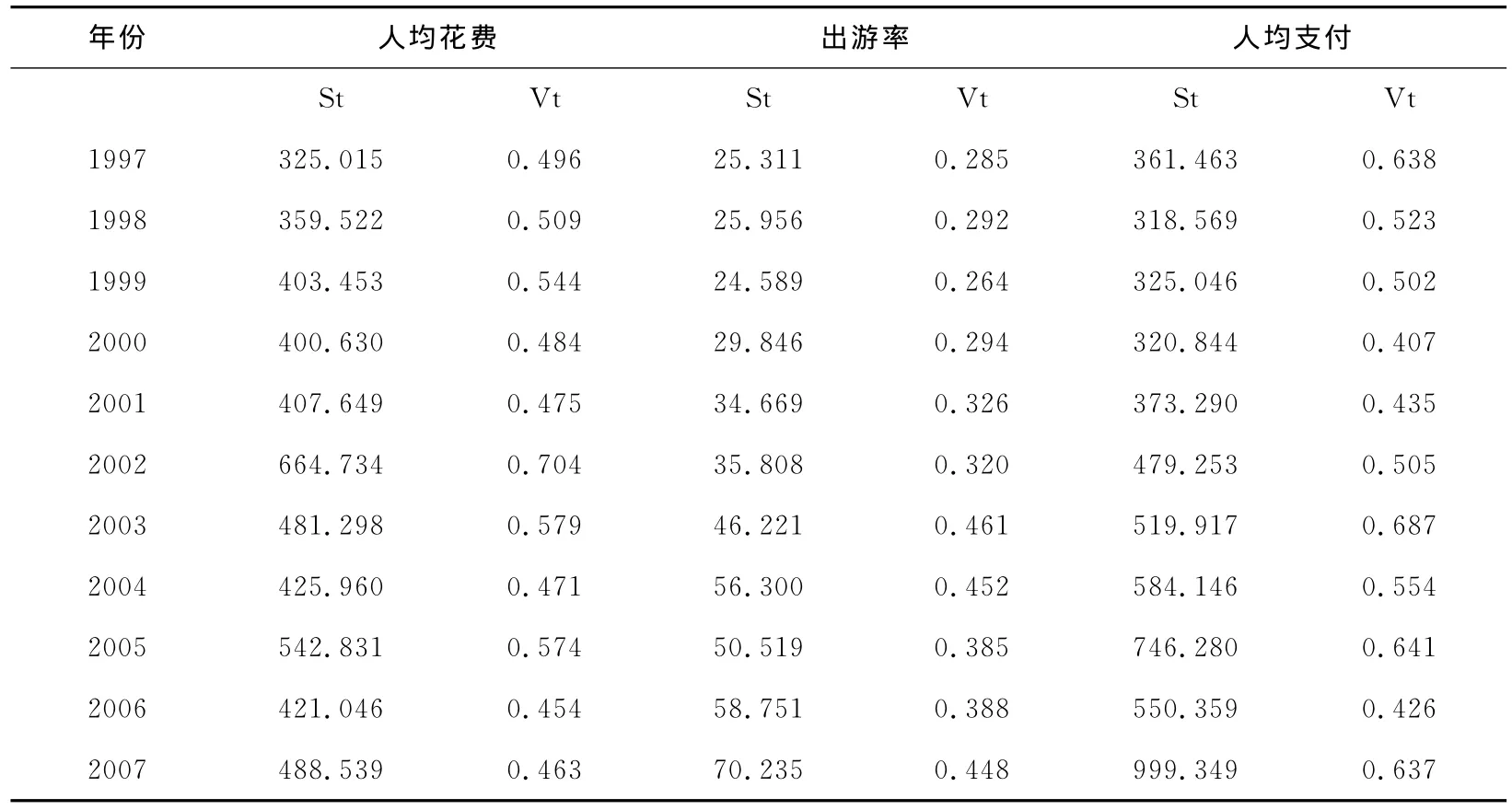

根据公式(3)(4)对我国城镇居民国内旅游消费总体差异进行计算,结果如表5所示。从表中可以看出,1997-2007年我国城镇居民国内旅游消费的发展区域差异具有以下两个方面的特征:

表5 城镇居民国内旅游消费差异总体特征

我国城镇居民国内旅游消费的总体差异不断扩大。从反映绝对差异的标准差来看,人均旅游花费从1997年的325.015增加到2007年的488.539,而出游率则从25.311扩大到70.235,增加了将近两倍,人均支付从361.463逐渐扩大到999.349,这3个指标都反映了我国城镇居民国内旅游消费水平的不均衡。

我国城镇居民国内旅游消费的相对差异在波动中逐渐缩小。不论是人均花费、出游率还是人均支付,其变异系数都在一定水平上下波动,开始呈上升的趋势,在2002年、2003年达到一定峰值后又开始缓慢下降,始终都处于一定数值的范围内波动。这些变化表明,我国城镇居民国内旅游在快速增长的同时,全国各地区之间的差距是存在的,但呈现出缩小的趋势。

(二)城镇居民国内旅游消费差异的地区分解

为进一步观察城镇居民国内旅游消费差异地区构成及其变化,采用均方差分解法,把城镇居民国内消费的区域差异分解为:东、中、西部地区之间的差异及地区内部的城市间差异;分别计算4种差异形式在形成区域差异的过程中所占的比重或贡献份额[10]。计算公式:

其中,S2为总体均方差,Sa2为东、中、西三大地区③之间的均方差,Se2是地区系统内部各城市之间的差异。Nijt表示第t时点第i地区中的第j个城市居民的旅游消费水平为第t时点城市居民的平均旅游消费水平,为第t时点第i地区城市的旅游消费水平的平均值,n为地区数,m为城市的总数,mi为第i地区城市数。

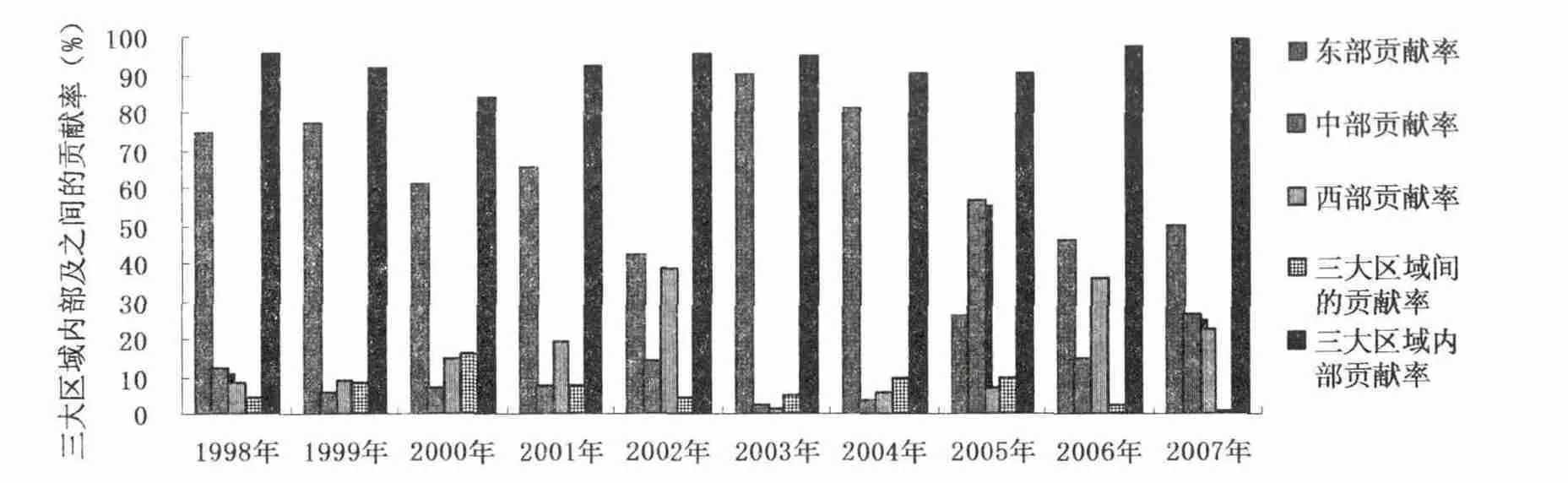

采用公式(5)对全国总体区域差异按地域单元进行均方差分解计算,结果如图2所示。

图2 我国城镇居民旅游花费总体差异的地区分解图

1997-2007年我国城镇居民国内旅游花费差异的地区构成有以下几个方面的特征:

东、中、西三大地区之间的旅游花费的差异并不明显,其平均贡献率不到10%,而三大区域内部的差异却很大,其贡献率基本都在90%以上,2007年最高值达到99.3%,这是造成我国城镇居民国内旅游花费总体差异较大的主要原因。

从三大地区内部花费不平衡对全国的贡献率来看,东部贡献最大。东部地区差异贡献率平均水平处于65%左右,又尤其是2003年达到最高值88%。尽管这期间是有波动的,但从总体来看是处于下降的趋势,从1997年的89.1%下降到2007年的50.3%,其中2003年的急剧上升反映的是东部国内城镇旅游花费受到了“非典”的严重影响。而中、西部的旅游花费差异大部分时期对总体差异的影响相对较小。

(三)城镇居民国内旅游消费区域差异的原因分析

对于我国城镇居民国内旅游消费发展不平衡的这一空间差异的形成可归结于以下几种因素。首先,旅游消费差异与区域经济发展水平密切相关。一方面,地区经济发展水平越高,居民可自由支配的收入越多,旅游活动的参与性就越高,旅游消费的支付能力也越高。通过SPSS软件对我国居民人均GDP和城镇居民国内旅游消费人均支付进行回归分析可以发现,其相关系数达0.979 8,两者的拟合直线方程为y=0.0623x+158.96,公式说明居民人均GDP增长1万元,城镇居民国内旅游消费人均支付就增长623元,这充分表明了经济发展水平对旅游支付水平影响显著。已有研究表明我国东、中、西部及区域内部城市的经济发展水平差异明显[16],这种差距对我国城镇居民国内旅游消费的区域不平衡产生了很大影响。另一方面,经济发展水平程度会使旅游需求市场发育成熟度不同,出现不同层次的旅游消费。经济发展水平越高,层次较高的消费在总消费中的比重越高。统计资料显示,我国东部地区城镇居民休闲度假、商务会议旅游比例明显高出中西部,且购物、娱乐等高层次旅游消费所占比重较大,而中西部则主要还是以基础层次的观光旅游和探亲旅游为主。

其次,地区区位交通的优劣也会影响居民旅游消费。地理位置偏远,会使旅游出游不方便,一定程度上会影响旅游需求,并且越偏远出行的交通费用支出也会越高;不同交通方式的价格是有差异的,交通方式的选择也会导致旅游交通费用的差异;此外,消费文化观念、消费行为习惯不同也会导致消费差异。根据消费行为理论观点,不同文化或亚文化群体之间消费行为不同[17],不同城镇的居民构成了多个亚文化群,导致各地区各城市的消费特征存在差异。

四、结论与讨论

通过以上研究,可以得出以下几点结论:

1.从1996-2010年我国城镇居民国内旅游整体消费水平稳步增长,并且保持着良好的增长趋势;同时,除特殊年份受“非典”、“金融危机”影响出现波动外,消费水平与居民收入水平基本同步协调发展,有利于经济持续稳定增长。

2.我国城镇居民国内旅游消费结构符合旅游发展基本规律,非基本消费比例逐步增长,基本消费比例下降,旅游消费结构渐趋于高级化,但与发达国家相比差距还较大。

3.从旅游消费的空间区域差异来看,我国城镇居民国内旅游消费不平衡,尽管相对差异在波动中逐渐缩小,绝对差异却在不断扩大。对旅游消费区域差异的地区分解表明,这种不平衡主要是东、中、西部三大地区内部差异导致的,尤其是东部地区城市之间的差异贡献最大。

总之,虽然我国国内旅游蓬勃发展,居民的旅游消费水平不断提高,消费结构也逐渐优化,但消费水平的提高和消费结构的优化工作仍有待加强。因此,加强旅游产品的多元化,大力开发购物、娱乐方面的产品,进一步优化旅游产品供给结构,同时营造宽松的旅游消费环境,引导消费者转变消费观念,进而推动我国国内旅游消费结构向更高级化转型。对于改善旅游消费区域不平衡,需在加快中西部地区经济发展的基础上,不断完善基础设施,转变居民消费观念,并且开展区域合作,从而缩小差距促进国内旅游协调发展。

注释:

①由于国家统计局城市社会经济调查总队调查选取城市的标准有差别,为了统一口径,故选取1997-2007年来研究区域差异。

②历年的《中国国内旅游抽样调查资料》中,只列出了城镇居民散客国内旅游花费构成的数据,我国国内旅游主要以散客占绝大部分比重,基于此,文中采用城镇散客国内旅游消费构成数据来反映城镇居民国内旅游消费结构。

③东、中、西三大地带的划分以国家“七五”计划的划分方案为主要依据。

[1] 龙江智,李恒云.中国城镇居民国内旅游消费模式[J].地理研究,2012(1):157-170.

[2] 曹虹剑.我国城镇居民国内旅游消费浅析[J].消费经济,2001(8):33-36.

[3] 李一玮.国内城镇居民消费结构分析[J].旅游科学,2004(6):30-33.

[4] 刁宗广,张涛.中国城乡居民国内旅游消费水平和消费结构比较研究[J].人文地理,2010(2):158-143.

[5] 张述丽.我国城镇居民国内旅游消费水平的实证分析[J].经营管理者,2011(10):25-26.

[6] 胥兴安,申健,等.基于浓度理念的消费模型研究[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2011(10):136-140.

[7] 宋咏梅,孙根年.中国城市居民旅游购买能力统计分析[J].中国城市问题,2006(2);56-60.

[8] 厉以宁.中国宏观经济的实证分析[M].北京:北京大学出版社,1992:125.

[9] 臧旭恒,等.居民资产与消费选择行为分析[M].上海:上海三联书店,上海人民出版社,2001:146.

[10] 张建辉,毕燕.中国城市居民旅游需求空间差异及变化研究[J].旅游学刊,2010(2):30-36.

[11] 席建超,甘萌雨,等.中国入境游客旅游消费总体趋势与区域差异:1996-2005[J].地理研究,2010(4):165-175.

[12] 李一玮.对入境旅游消费结构状况的分析与思考[J].国际经济合作,2004(7):17-19.

[13] 贾英.中国6大热点城市入境旅游消费结构比较研究[J].旅游科学,2008(6):13-19.

[14] 叶护平,韦燕生.中国旅游发展区域差异的系统分析[J].华中师范大学学报(自然科学版),2005(9):110-113.

[15] 周文丽.城乡居民国内旅游消费特征统计研究[J].旅游论坛,2011(8):35-42.

[16] 徐建华,鲁凤,等.中国区域经济差异的时空尺度分析[J].地理研究,2005(1):57-68.

[17] 所罗门·M·R.消费者行为[M].张莹,傅强,译.北京:经济科学出版社(第三版),1999:1-25.

[18] 吴璇.我国居民国内旅游消费与居民收入关系的经济分析[J].经济师,2007(2):233-234.

[19] 王兆峰,余含.西南地区旅游业发展的区域响应差异分析[J].地理科学,2013(3):69-75.