旅游本质辨析与学科体系构建再思考*

2014-02-26陶玉霞

陶玉霞

(河南师范大学 旅游学院,河南 新乡 453007)

一、研究背景

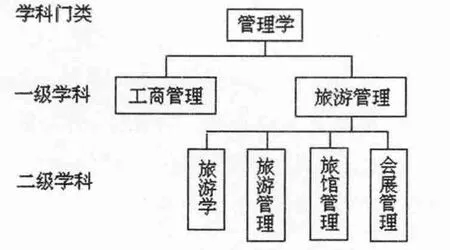

有关高等院校旅游教育和人才培养问题,近年来不少学者从旅游学科体系的角度提出一系列建设性意见,最显著的成效是促进了旅游管理学科地位的提升。2012年9月,教育部颁布了《普通高等学校本科专业目录(2012年)》,旅游管理(1209)在管理学科门类下上升为一级学科,下设旅游管理(120901K)、酒店管理(120902)、会展经济与管理(120903)和特设专业旅游管理与服务教育(120904T)四个专业方向,旅游学界为之振奋欢呼。但旅游学学科构建的道路还很漫长,这一专业目录并没有给旅游学一个学科地位,旅游学的学科核心知识体系有没有体现出来,这些问题都还需进一步探讨。

作为工作在旅游高等教育一线的专业教师,毕业生的行业低就业率和高流失率,以及旅游本科专业的学生作为生源考研读博都不大受欢迎,这是令我们最为揪心最为难堪最为挫败的事情。旅游本科教育困境的根源在于旅游管理专业学生缺乏对旅游学核心知识的掌握,即对旅游学科关于基本问题理论体系架构的缺乏。对学生核心知识体系的传授是一个专业塑造学生核心竞争力的第一要义[1],我们的专业教师自己对旅游学的核心知识体系都认识不清,从而就谈不上对学生专业核心知识能力的培养,造成学生在后续深造和就业方面核心竞争力缺乏的局面。

旅游学科定位与旅游学核心知识体系构建的关键在于我们对旅游本质的认知。关于旅游的本质问题,笔者认为谢彦君教授已经说得很清楚[2]29,但学术界并没有形成共识,去年的旅游科学年会上有人对谢教授的观点提出质疑,今年《人文地理》第一期曹诗图教授属文对旅游的本质进一步辨析[3]116,笔者认为仍有纰漏。同时,笔者认为谢教授关于旅游与各个相关范畴之间的区别与联系[2]30-31及旅游学科关系调整策略[4]14两个方面的看法也有待商榷。本文主要想从这3个方面谈谈自己的看法,试着提出自己的建议,希望能对旅游本质与学科体系构建的研究与认识有所启发。

二、关于旅游本质的辨析

关于旅游的本质,谢彦君教授有一系列研究成果,应用现象学方法对旅游的核心内容进行研究,认为“旅游的本质就是一种体验”[2]29,寻求愉悦体验是旅游的根本目的,是所有旅游本质的规定性和统一内核,“旅游是个人利用其自由时间并以寻求愉悦为目的而在异地获得的一种短暂的休闲体验”[5]70。王玉海教授《“旅游”概念新探》对谢教授旅游定义中的“愉悦”说提出质疑和批评[6],曹诗图教授发文与王玉海教授商榷,否定了王教授“人们利用闲暇时间对非惯常环境的一种体验”旅游说,也否定了徐菊凤“休闲体验活动”说[7],重申了谢教授“愉悦”说的客观科学性;但又认为谢教授的理解和定义尚存在表达“欠到位”问题,“有必要进一步提升旅游定义立论的高度”[3]118。那么我们来分析一下曹教授的论断。

曹教授给旅游下的定义是:“旅游是人们以消遣、审美、求知等为主要目的,利用余暇到日常生活和工作环境之外的地方的旅行、游览和逗留的各种身心自由的体验。”认为旅游的本质是异地身心自由的体验。在反驳休闲体验说时,曹教授提出修学旅游、科考旅游、探险旅游、宗教旅游等完全用“休闲体验”解释不够准确贴切。笔者认为,曹教授的例子同样可以反驳他自己的“身心自由”说,这些旅游类型显然是身心自由体验目的所涵盖不了的;而这些类型的旅游恰恰是谢教授的“愉悦”说所能涵盖的,包括王教授所提出的黑色旅游等也是“愉悦”说所能涵盖的。愉悦的哲学与美学含义曹教授做了详细的分析,无论是消遣、求知、审美、宗教、探险体验还是“黑色旅游”体验,都跳不出“愉悦”体验的影子,黑色旅游、探险旅游等也“始于痛感而终于美感”[3]118。

实际上谢教授2006年已经对“愉悦”一词做过详细的分析,认为旅游愉悦获得途径多种多样,表现形式各不相同,它既可以是喜悦的情感释放的或世俗的快乐,可以是形而上审美的或精神顿悟的快乐,也可以是痛感刺激的或精神震撼的净化灵魂的满足……不管哪一种旅游愉悦都发生在旅游世界的情感范畴当中[8]。谢教授对“愉悦”的这个界定,是符合哲学美学的精神和逻辑推理的,愉悦体验(包括审美愉悦和世俗愉悦)对旅游体验的概括要比身心自由体验更准确和全面。而“异地”只是定性的界定而非统计操作意义的界定,等同于日常生活和工作环境之外的地方。因此,“旅游是个人利用其自由时间并以寻求愉悦为目的而在异地获得的一种短暂的休闲体验”[5]70,这里的“休闲”可以理解为闲暇时间的复指,这一界定比曹教授的定义更为精准简约。其实,就终极目标来看旅游的本质,旅游行为只是表象,精神文化是背景,愉悦体验是本质目标,解放与发展则是核心诉求[9]。因为,“所有外在的追寻,其实都在完成一个内心旅程”[10]。

对于旅游本质的研究和辨析形成的这种争鸣的学术氛围是旅游学术界的幸事,表现了学者们对旅游学理论问题的认真和执着,也使得真知在辨析中愈加清晰。对旅游本质的认识决定着旅游学核心知识体系的构建,也进一步影响着我们的旅游建设能否走上健康可持续发展的道路,这一问题着实需要学术界甚至普通大众尽快达成共识。

三、关于旅游概念与范畴的界定

旅游学术研究的泛化倾向是旅游学界熟悉而无奈的一件事情,归根结底,源于我们对旅游概念与范畴的界定举棋不定,希望理论研究与实践操作两相妥协以达到两全其美。实际上我们认清一个理念,理论研究和实践操作各行其道,两方面都不受牵制,都能实现自己的突破性发展,才能真正做到两全其美,否则拖泥带水概念操作两不清,学术研究与统计操作两方面都摆脱不了被质疑的境地。

首先,操作统计的标准是政府和经济等相关部门或者统计学研究的事情,不是旅游学研究的事情,经济统计有它自己的理论和实践要求,旅游学研究不需要过多干预这个事情。

其次,旅游学术理论研究关于旅游的概念应该关注的核心问题是旅游的本质即旅游体验,非关旅游本质的内容一概剔除,更不能着眼于旅游发展的经济效应来界定精神文化范畴的概念。

第三,旅游概念的界定要包含所有具有旅游本质特征的现象,不能因其附属性质而弃之不顾。

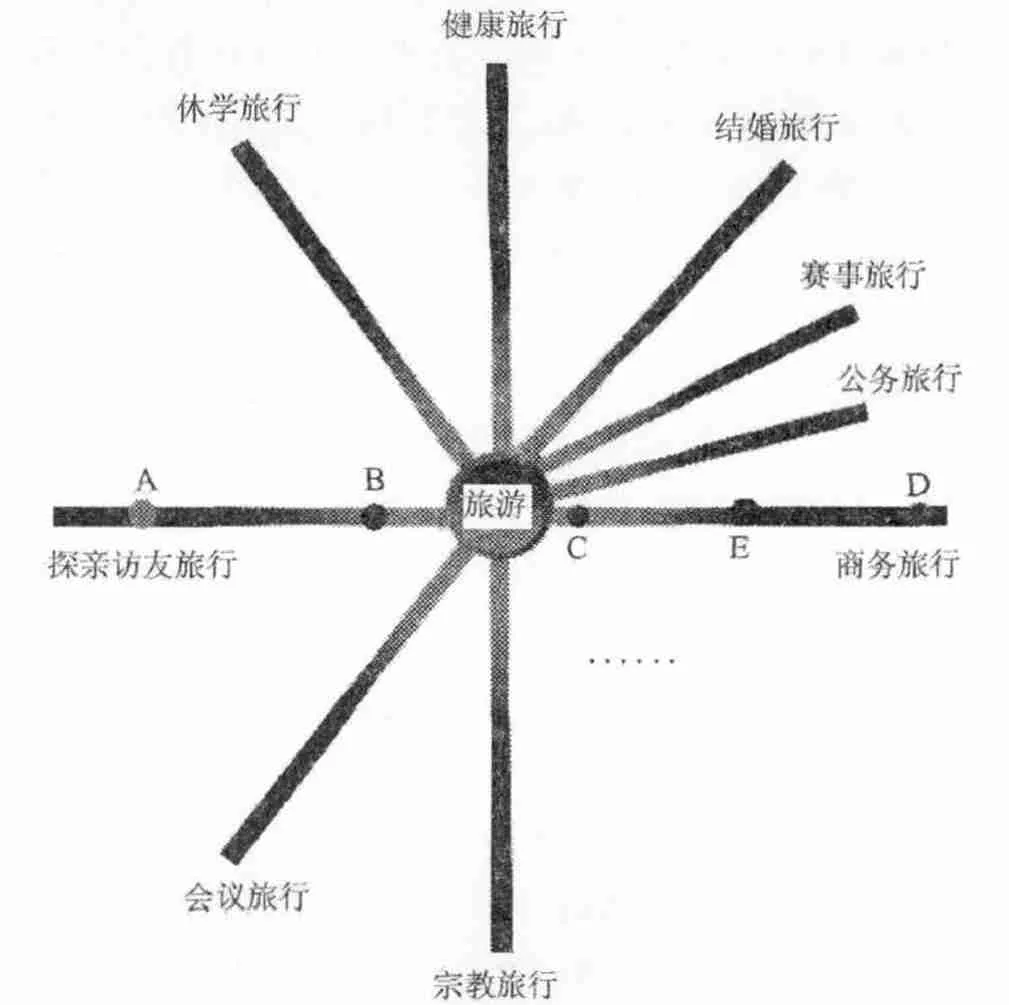

基于这几条原则,我们再回到谢彦君教授关于旅游的自由时间异地愉悦体验的定义,但谢教授建立图1模型对旅游与各个相关范畴之间的区别与联系的阐述,笔者认为有所不妥。

图1 旅游与各个相关范畴之间的区别与联系[2]30

目前由于统计操作的需要以及认识方面的局限,人们将以下几个范畴或概念均看做是旅游,或者虽有异议但又说不清理由,无法区分清楚涉及商务、会议、探亲访友、宗教、休学、健康等内容的旅游与旅行。人们之所以经常把旅游与旅行等其他相关范畴相混淆,主要是由于这些概念都具备某些类似特点或共同之处:异地性、暂时性、跨越空间的旅行。但是,与这些范畴根本不同的是旅游具有目的上的愉悦体验性、时间范畴的休闲性。这一根本区别使得旅游研究必然在对象范畴、本质核心、概念体系、方法规范等方面区别于其他研究,也成就了旅游学作为独立学科的理论依据之一。

而实际生活中,我们经常看到的往往是旅游与这些相关行为的混合的现象,此时我们区分时就特别为难。如谢教授在《旅游的本质及其认识方法——从学科自觉的角度看》所描述(图1),我们经常会碰到这种情况,位于A点上的人是以探亲访友为主附带旅游的人,B点上的人是以旅游为主附带拜访亲友的人,二者目的主次不同,但在技术或操作层面上难以甄别。所以人们放弃了对出行者目的的关注,而以技术操作标准作为旅游和旅行的技术性定义,最终以技术性定义来对抗概念性定义,造成长久以来的理论混乱。通过恰当的概念性定义界定纯粹的研究现象或研究目标的纯粹性本质,是构建科学研究的起点和根本[2]31,学术界长期以技术性定义替代概念性定义,使得旅游学的研究难以深入和纯粹。但是文中谢教授并没有给出究竟怎样界定这些综合行为的性质,或者说界定方法依然模棱两可。

实际上,技术定义关注的是经济效益,我们不必干涉他们的统计标准,对于旅游学术研究来说,我们只关注纯粹意义上的旅游。无论碰到A点还是B点上的人,我们都应该界定他是旅游者,只不过他的身份是探亲访友旅游者,这一身份的界定源于他有纯粹的旅游活动,研究时我们主要探讨具有这一身份的旅游者及其旅游活动的相关问题,而不介意他究竟是探亲访友附带旅游还是旅游附带探亲访友。因为不论是A点还是B点上的人,他们的旅游活动没有本质的不同,都符合“利用自由时间异地寻求愉悦的短暂休闲体验”这一界定。但是探亲访友而没有附带旅游的人只是旅行者,必须从旅游中剔除。

对于其他C、D和E点或其他身份的旅行者的情况都可以类推。譬如商务旅行者,如果他没有附带旅游活动,就必须从旅游中剔除;如果附带有旅游活动,那么他的旅游活动与其他人的旅游活动也没有本质的区别,只不过他的身份是公务旅游者。

在此,概念性定义与操作性定义的区别在于,操作性定义不管探亲访友者、商务旅行者等是否附带旅游,只要符合距离或时间标准或是否过夜标准都加以统计,源于技术操作可能性与可行性的限制;而概念性定义是只有具备旅游本质特征的活动才是旅游,是质性的定义,是“从最纯粹的意义上叩问不同现象的本质[2]30”,是为理论的深入研究和学科意义上的纯粹性服务的。

四、旅游学科体系构建再思考

旅游学以一种作为其他所有的旅游相关学科的基础学科的面貌出现,它要解决的问题是这些旅游现象中最基本、最共性的方面[5]12;13;201。我们已经明晰旅游的本质是个人休闲时段内在异地的愉悦体验,因此,旅游体验是旅游学科的“逻辑起点”[11],界定旅游活动的内涵及其主要矛盾的逻辑关系成为科学构建旅游学学科体系的关键。当下正是由于对旅游活动一词的泛化理解才使旅游学学科体系构建滑入了泛化倾向的泥潭。笔者认为,旅游活动的主体是旅游者,旅游活动是指旅游者的活动;旅游相关企业的活动是旅游业活动,旅游业的本质是提供旅游服务,不应涵盖在旅游活动之中,否则,旅游活动的基本特征、旅游活动的构成要素、旅游活动的根本性质都将无法界定。

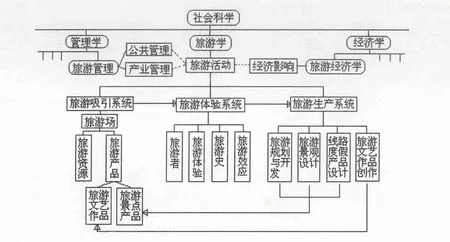

从泛系理论[12-13]哲学观的角度,以旅游的本质和发展旅游的终极目的为切入点,探讨在整个社会科学大系中构建比较纯净的概念系统意义上的旅游学学科体系是构建旅游学独立学科的一个新视角。根据泛系理论分析范式S=(A,B),A是旅游学研究的核心体系,即以旅游活动为核心的旅游学学科体系,B是A上的某些关系或关系的泛权复合,包括由现代旅游者消费需要而引起的旅游服务供给与管理,旅游流给旅游目的地带来的经济影响,以及由广泛的大众旅游引起的旅游公共管理需求等。那么,S就是在建立在旅游学学科体系A上的更高一层次的社会科学大系。旅游的主要矛盾是旅游需求和供给,因此,旅游学的学科体系主要由旅游吸引系统、旅游体验系统和旅游生产系统三大模块构成,如图2。

一个模块集中研究旅游者活动,这是旅游学的核心领域,旅游学作为一门学科的性质集中体现在这一模块当中,旅游活动的本质是旅游体验,我们把它称为旅游体验系统;另一个模块就是研究旅游活动体验的对象,即旅游吸引系统,其核心取向是旅游场[14];相应的,旅游活动的体验对象不都是天然的,就目前来看,大多需要生产,故要有第三个模块旅游生产系统。这里我们排除了旅游业的产业管理,因为它和其他产业的产业管理一样,属于管理学的范畴。我们这里的旅游生产系统主要指旅游规划与景观设计,很明显,旅游规划与景观设计唯一的目标指向旅游,旅游开发规划的核心是为游客设计独特的旅游体验[15],是核心旅游产品的生产。

图2 旅游学学科体系构建泛系分析模式图

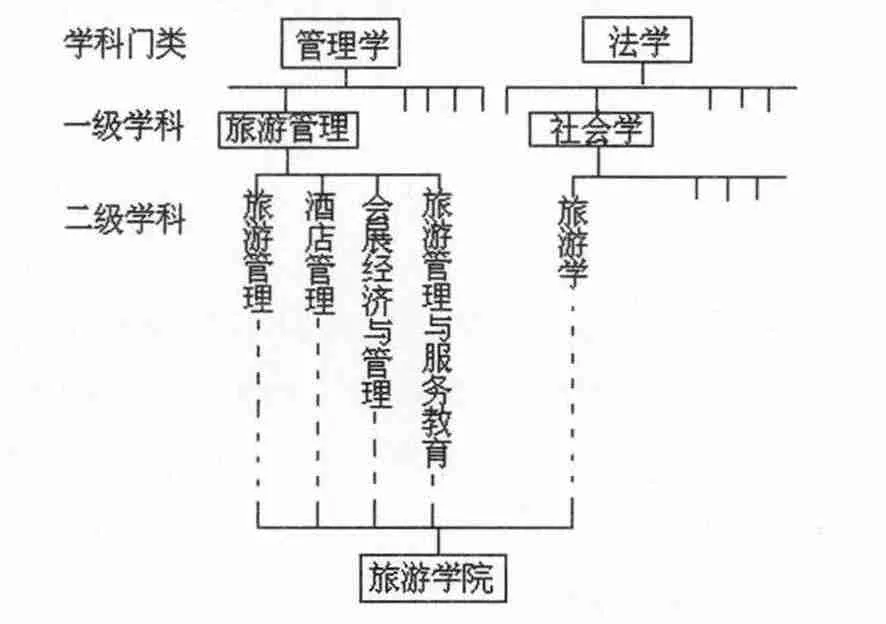

在目前的学科分类中,旅游学作为一级学科还太单薄,尚没有形成足够成熟的体系,它只能暂时从属于其他学科作为二级学科来发展。旅游活动是人的一种社会文化活动,在现行的学科门类(《普通高等学校本科专业目录(2012年)》)分类中,它与社会学类(利用经验考察与批判分析来研究人类社会结构与活动的学科)的研究内容最为接近,笔者认为,旅游学应该作为二级学科与人类学并列列在社会学下面。旅游学科体系的构建意义在于学科体系的纯净与科学,从而使学科教育有核心的知识体系和明确的目标,而不在于学科是否一级独立学科或学科地位的高低。相应地,旅游管理作为管理学门类的一级学科容纳旅游管理(这里的管理是旅游公共管理)、酒店管理、会展经济与管理和特设专业旅游管理与服务教育四个专业也顺理成章。

谢彦君教授关于旅游学科关系调整策略[4]14如图3所示,谢教授也认为“旅游学”作为旅游管理下面的二级学科略显尴尬,但仍然无可奈何地把“旅游学”放在“旅游管理”下面来构建专业建设模式,这是一种调和的态度,这种做法也是权宜之计,很不科学,很容易引起人们对“旅游学”与“旅游管理”之关系的误解,旅游学绝对不具有管理类的学科性质。

图3 旅游学科关系调整策略[4]14

笔者认为,学科体系构建与大学教育专业设置有密切关系,或者说学科体系决定着大学专业教育的学科专业设置,但二者不必完全一致,毕竟在旅游专业设置的社会意义层面,主要是为旅游产业输送管理型人才。旅游学专业要从一级学科旅游管理类里独立出来,纯学术、学理角度的“旅游学”专业需要研究旅游最本质的东西,生产旅游核心产品,并指导旅游企业生产什么样的组合产品才能适合旅游者需要;旅游学专业教育应该从核心知识体系方面培养学生核心竞争力,使想要进入旅游核心行业和旅游学研究领域的非专业教育人员必须跨越足够高的竞争门槛。这样的人才社会需要不多,但要求很高,“有兴趣、有能力的综合性的大学设立这么几个,更多的可以在研究生层次设立”①,不必每个大学都设置。因此,大学的旅游专业建设可以是不同学科专业的科学组合,其组合模式如图4。这里的旅游管理专业是指涉及旅游事务的公共或行政管理,至于旅游学专业,有能力的院校可通过申请评估批准开设,所以一般的旅游学院设置旅游管理、酒店管理、会展经济与管理即可,特设专业旅游管理与服务教育视条件与需要而定。

图4 旅游高等教育学科专业组合模式图

笔者多年来一直在旅游教学和管理一线工作,正是本着这方面的一些经验和初浅认识,试着重新构建旅游学的学科体系,并分析其与旅游高等教育的关系,探讨旅游高等教育的科学发展模式,以期抛砖引玉,有鉴于促进中国旅游高等教育的发展。

注释:

①2010年中国旅游科学年会谢彦君教授发言。

[1] 龙江智.中国旅游高等教育的另类解读[J].旅游学刊,2006(z1):16-22.

[2] 谢彦君.旅游的本质及其认识方法:从学科自觉的角度看[J].旅游学刊,2010,25(1):26-31.

[3] 曹诗图.对“旅游”概念的进一步探讨:兼与王玉海教授等商榷[J].人文地理,2013,28(1):116-120.

[4] 谢彦君.旅游理论研究与学科自觉[J].北京第二外国语学院学报,2010(1):8-15.

[5] 谢彦君.基础旅游学(第三版)[M].北京:中国旅游出版社,2011:70,12,13,201.

[6] 王玉海.“旅游”概念新探:兼与谢彦君、张凌云两位教授商榷[J].旅游学刊,2010,25(12):12-17.

[7] 徐菊凤.关于旅游学科基本概念的共识性问题[J].旅游学刊,2011,26(10):21-30.

[8] 谢彦君.旅游体验的两极情感模型:快乐—痛苦[J].财经问题研究,2006(5):88-92.

[9] 陶玉霞.旅游的空间公平问题与乡村旅游的三级概念[J].河南师范大学学报(哲社版),2009,36(2):120-123.

[10] 杨炼.寻找当代杰作:为《诗意的环球对话》而写[J].读书,2012(3):142-151.

[11] 谢彦君,李拉扬.旅游学的逻辑:在有关旅游学科问题的纷纭争论背后[J].旅游学刊,2013,28(10):21-29.

[12] 吴学谋.泛系:不合上帝模子的哲学[M].武汉:武汉出版社,1996.

[13] 吴学谋.泛系:一种跨学科的形而泛学研究[J].重庆建筑大学学报,1998,20(1):29-35.

[14] 谢彦君.旅游体验研究:一种现象学的视角[D].大连:东北财经大学,2005:18-40.

[15] Driver B,Brown P,G Peterson,eds.Benefits of leisure[M].State College PA:Venture Publishing Inc.,1991.