实践教学中科学研究能力的培养—以巢湖地质实习为例

2014-02-24孙林华

孙林华

宿州学院 地球科学与工程学院,安徽 宿州 234000

实践教学

实践教学中科学研究能力的培养—以巢湖地质实习为例

孙林华

宿州学院 地球科学与工程学院,安徽 宿州 234000

实践教学是地质类专业学生培养的重要组成部分。本文结合多年教学经验,系统分析了科学研究能力培养的各个层面(发现问题、分解问题、针对性研究、分析与写作)与巢湖地质填图实习之间的对应关系,并就实习中科学研究能力培养的方式方法进行了探讨,对于挖掘巢湖地质填图实习潜力、优化地质专业创新人才培养具有一定的借鉴意义。

实践教学;科学研究能力;地质填图;巢湖

在人才培养环节中,加强对人的科学研究能力,尤其是创新能力的培养意义重大。在地球科学领域,为了更有效地促进学生科学创新人才的培养,大量学者从多个层面开展了研究工作,并主要集中于课程模式和培养模式等方面[1-4]。这些研究为促进地球科学创新人才培养起到了积极的推动作用。对于地质专业学生而言,通常情况下,其教学分为两大类,即理论和实践教学,而实践教学具有不可替代的重要性。巢湖地质填图是国内多所高校地质类专业学生的必修实践教学课程[5]。虽然传统的实践教学只要求学生掌握地质填图的相关基本技能,但就该过程而言,丰富的野外地质现象以及诸多的未解之谜对于同步开展科学研究能力的培养可能具有更为重要的意义,而这在地球科学创新人才培养中是不可或缺的。

目前南京大学等高校已经在该地区开展了有益的尝试,为学生人才培养起到了积极的示范作用。然而,对于巢湖地质填图实习中学生的科学研究能力培养而言,目前仍然是分散和个别的,并没有形成一个相对系统的培养模式。因此,本文拟从科学研究能力培养的角度出发,系统分析科学研究能力培养的各个层面与巢湖地质填图实习之间的对应关系,以期为充分挖掘巢湖地质填图实习潜力,以及优化地球科学创新人才培养提供参考。

一、巢湖地质填图概况

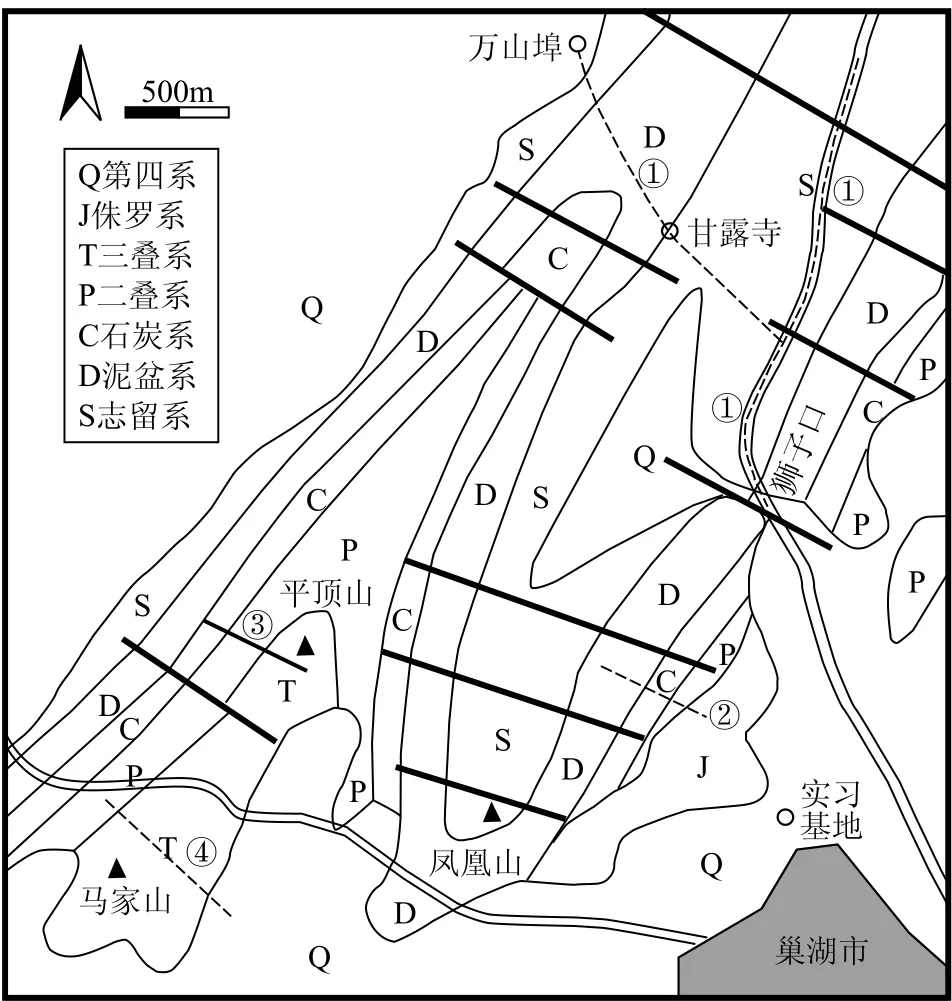

1.基础地质部分

宿州学院地质工程专业巢湖地质填图实习主要在安徽省巢湖市西北部进行(图1)。实习区内地层主要包括志留系、泥盆系、石炭系、二叠系和三叠系。地层的岩石组成、沉积环境变化、化石组合、成矿成藏等是这一部分的主要内容。区内岩石以沉积岩为主,包括陆相砾岩、砂岩、粉砂岩、页岩以及海相碳酸盐岩(包括灰岩和白云岩),岩石特征及成因是这一部分的主要内容。此外,区内发育了大量与南东-北西方向挤压有关的平移断层和逆冲断层、与后期伸展有关的正断层以及大量的褶皱。野外实习中,构造现象的识别与机理分析,尤其是局部构造与区域演化的有效衔接是主要内容。针对以上内容,实习共安排了4条踏勘路线且各有侧重但整体以地层从老到新的顺序进行安排(图1)。

2.剖面测量与地质填图部分

为了强化学生对地层岩石组成的掌握程度,同时学习地质标准剖面的测绘方法,实习共安排了3条实测剖面,分别位于凤凰山、平顶山和马家山,并分别以石炭系、二叠系和三叠系为主。通过这一部分的野外工作,可以为学生开展后续的地质填图提供相对扎实的基础,尤其是地层界限的识别,同时也是学生更为细致的发现科学问

题的良好契机。同时,根据区内地层的出露情况,共设置了2个地质填图区域,包括马家山和平顶山-姚家山(图1)。在该部分野外工作中,主要是以寻找地层界限为主,同时结合特殊地质现象的识别。通过该部分工作,可以让学生更有效的掌握区内整体的沉积环境以及构造变迁。

图1 巢湖地质图及路线设置图

二、地质填图中科学研究能力的培养

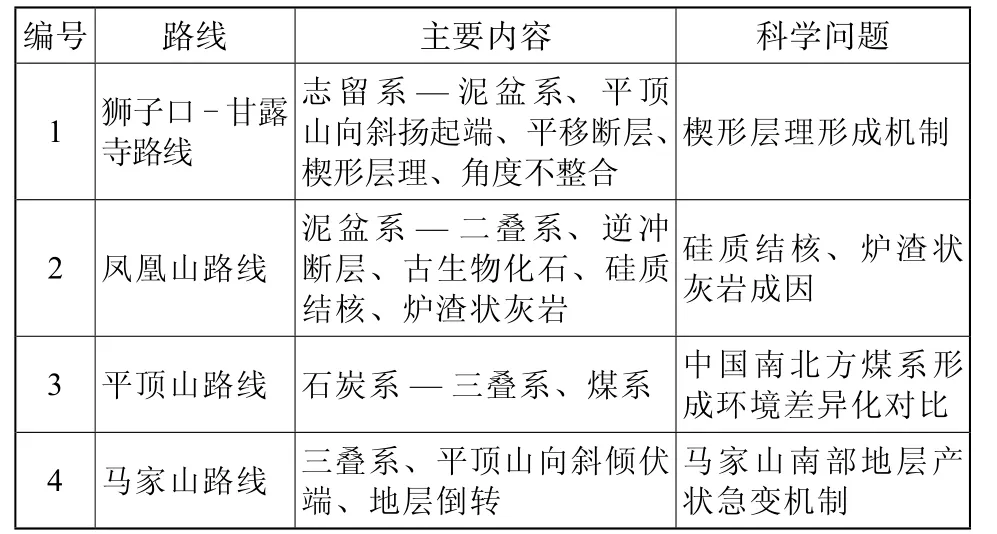

科学研究过程是对客观事物的认识过程,也可以说是一个科学研究思维的过程。通常情况下,科学研究思维过程包括四大阶段,即发现问题、了解情况、深入思考和实践验证等步骤。对于地质填图实习中的科学研究能力培养而言,可分为发现问题、分解问题、针对性研究和分析与写作等四个步骤,下面将逐一进行介绍。为了更为清晰地认识,巢湖地区相关可供分析的地球科学问题见表1。

表1 巢湖地质填图路线规划与主要内容和可供分析的科学问题举例

1.发现问题

交通优势度的概念最早由金凤君提出,他认为区域交通优势度的评价指标与集成需要从“量”“质”“势”3个方面综合考虑。本文在总结、借鉴交通优势度相关研究的基础上,延续“量”“质”“势”的概念,建立机场优势度评价指标体系(见图1),具体维度内涵与计算方法如下:

发现问题是科学研究最基础性质的工作,也是所有科学研究阶段中最重要的组成部分。多数情况下,发现问题比解决问题更重要,而且往往发现的是看似简单但实际上包含了丰富地质科学的问题。对于地质专业的学生而言,这个过程一般是在野外路线调查的过程中实现的,当然也可以通过相关文献的判读来发现问题。

首先,我们可以在实习指导书罗列一系列的基本问题,如巢湖地区的沉积环境是如何变迁的、构造具有什么样的特点、其成因如何等等,可以初步激发学生在科学研究上的兴趣。此外,在野外路线踏勘中,可以带领学生学会去发现更多的问题,如在凤凰山路线中我们会发现高骊山组的杂色页岩,此时可以问一下为什么颜色是五颜六色的;发现和州组的炉渣状灰岩,可以问一下是怎么形成的。而在马家山路线中,可以问一下和龙山组中似瘤状灰岩是怎么形成的、南陵湖组大波痕可否存在其他可能的成因等。

需要注意的是,在这一层面中,无论发现的问题是大是小,简单还是复杂都应该是值得肯定的,教师在最初的路线踏勘中更多的是扮演一个类似于导游的角色,鼓励学生发现问题或者是提供参考性的信息,而不应该是审判者的角色而使得学生的问题发现能力受到制约。

2.分解问题

分析问题是对基础性的或者现实性问题的升华。也就是说,将基础性问题进行抽象和分解,将一个看似简单的问题转化为一个或者多个可以用数学、物理或者化学等学科进行解读的科学问题。并且在该过程中,应该初步拟定关于该问题的一系列设想,或者叫可能性。然后罗列需要寻找的相关证据。此外,科学问题之所以存在争议,通常与现象的多解性有关,因此应该鼓励学生展开丰富的想象力,尽可能地发现可能性,进而通过适当的诱导进行下一步的工作。

例如,在狮子口路线中,我们会在坟头组中发现楔形层理,这是怎么形成的便是一个基础问题。为了便于科学研究,我们应该引导学生从基础问题向科学问题转变。如楔形层理具体是什么形态?与交错层理有什么样的异同?构造剪切作用能否产生类似的破裂?如果可以,沉积成因和构造成因应该会具有什么样的区别?我们如何鉴别?

除了楔形层理具有多解性外,栖霞组硅质结

3.针对性研究

就分解的科学问题开展针对性的地质调查研究工作,目的在于获取针对性的证据,从而为存在争议的可能性提供参考信息。这一层面的工作可以从两个方面鼓励学生去进行解决。首先是查找相关的文献资料,这将有助于学生对相关问题的深化了解;其次是在路线踏勘基础上开展更为细致认真的野外调查研究工作,包括采样分析与现象调查等。

同样以坟头组楔形层理为例,单纯从楔形层理的形态上看,该现象可以是沉积成因(交错层理),也可能是构造成因(剪切作用)。但二者的区别是沉积成因所产生的纹层将与楔形层理相平行,而如果是构造成因,楔形层理有可能与岩层的纹层斜交。因此,要对二者进行区分的话,在下一步的野外工作中,学生就可以专注于检验纹层与楔形层理之间的关系,从而获取针对性的证据。对于栖霞组硅质结核也可以进行同样的分析,如果通过文献查找能发现Eu元素的正异常,则可证实为热液成因,发展则可考虑为生物成因。

此外,在该阶段的工作中,应教育学生掌握系统化的地球科学研究方法。具体包括:提炼研究内容或者题目、收集与整理相关资料、制定细化的研究方案和开展研究工作。在这几项内容中,研究内容的提炼可能是最为重要的,此时应教育学生首先抓住最基本的问题,然后将这一问题上升到科学层面,常用的方法为“遍地撒网、重点捞鱼”和“顺藤摸瓜、寻根究底”。前者强调多查多看文献,只要与研究对象有关的资料先浏览一遍,找出最相关的重点阅读。后者则强调针对性强,找到一个相关的代表性文献后,把相关的信息都发掘出来。二者各有优劣,前者对于基础学习有利,后者更适合高一层次的学习者。对于本科生而言,因为实习时间有限,教师应在研究方向和内容上进行指导,使学生快速确定研究题目,并结合教师研究经验,利用案例教会学生做好制定好研究方案并开展研究工作。

4.分析与写作

这一层面更强调的是学生对前三个层面工作的总结,思维的逻辑化和写作的规范化是这一层面教学的主要内容。通常情况下,研究报告是最好的方式且一般应包括如下几个部分。

(1)研究背景:研究对象的概念、开展相关研究的有哪些报道、其认识是什么、证据是什么、自己是如何发现该问题的、研究目的是什么。(2)研究方法:包括研究区的地层、构造和岩石等基本地质特征,自己采取的调查分析方法。(3)研究结果与讨论:首先是与现象直接有关的图表和文字描述,然后是与证据有关的分析过程。(4)结论:简单的总结以及展望。在这一部分的工作中,重点注意学生的写作规范,如学术化的表达方式、规范的引用方式、图标的正确绘制以及结果与讨论部分的区别等。

对于有能力的学生,应该在这一阶段鼓励其开展更深层次的研究,通过更多资料的阅读、开展更深层次的实验等手段,使其认识得到进一步的升华。要从多个方面鼓励学生:(1)从局部研究扩展到区域研究;(2)从多方面的综合研究深入到单方面的深入研究;(3)从个性化研究到团队化研究等。

三、结束语

在多年的巢湖地质填图实践教学中,许多学生通过以上途径的训练与培养,形成了较好的科学研究能力,并有部分学生发表了相关学术成果。如卢小龙等[6]通过分析栖霞组生物碎屑数量的变化规律,结合前人对全球栖霞期古气候、古海洋的研究进展,推断出华南二叠纪演化与峨眉山地幔柱的潜在联系。更为重要的是,这种能力的培养具有延续性,上一级的学生所产生的成果对于下一级有着显著的影响,从而使得这一过程逐渐地实现了良性循环,后续的地质工程专业本科生相继发表学术论文多篇,涵盖了地下水、环境保护和地球化学等多个学科领域[7-9],对宿州学院地质工程专业创新人才培养起到了较好的促进作用。

[1] 李梦,张向飞.试论地球科学创新性人才培养路径:“板块式课程”模式[J].教育教学论坛, 2012,11:159-161.

[2] 程孝良.新时期地球科学发展与地学创新人才培养的思考[J].成都理工大学学报:社会科学版, 2011,19(3):88-92.

[3] 刘家铎.新时期的地球科学与地学创新人才培养[J].中国地质教育, 2009,(4):15-19.

[4] 王德滋,赵连泽.关于地球科学人才培养的实践与思考[J].中国地质教育, 2002,(1):9-13.

[5] 王心源,张广胜,贾冠忠,等.安徽省巢湖野外地质实习基地建设与改革研究[J].中国地质教育,2007,(2):47-51.

[6] 卢小龙,孙林华,陈松.安徽巢湖市二叠系栖霞组生物碎屑的数量及其地质意义[J].中国煤炭地质,2010,22(7):7-11.

[7] 昌熙.宿州市埇桥区地下水硬度的平面分布特征及其成因研究[J].宿州学院学报,2010,25(8):26-29.

[8] 孟雷,袁新田,张春丽,等.朱仙庄和芦岭煤矿土壤重金属污染评价[J].井冈山大学学报:自然科学版, 2012, 33(5):39-45.

[9] 张俊,孙林华.沉积物成岩阶段元素地球化学变化: 以宿州市钓鱼台水库为例[J].宿州学院学报,2012, 27(2):36-39.

Title: Training of Scientific Research Ability during Practice Teaching: A Case Study of the Chaohu Geological Practice

Author(s): SUN Lin-hua

practice teaching; scientific research ability; geological mapping; Chaohu

G642

A

1006-9372 (2014)01-0068-04

2013-10-25。

安徽省质量工程项目(20101060)。

孙林华,男,副教授,主要从事地球化学的教学和研究工作。