论基础概率谬误及其认知策略

2014-02-20李章吕

李章吕

(重庆师范大学初等教育学院,重庆401331)

英国数学家托马斯·贝叶斯(Thomas Bayes)在其论文《论机遇学说中一个难题的解决方案》[1]中提出了一个具有“革命性”意义的概率计算公式,即贝叶斯定理(Bayes’theorem),该定理能够让主体利用搜集到的新信息对原有的判断进行修正,而这也正好符合刚刚起步的决策理论的基本思想,因此,自18世纪决策理论提出以来,贝叶斯定理一直都是该理论的重要理论基础。但是,这个基础却在20世纪70年代遭遇到了严峻的挑战,该挑战来自于卡尼曼(Kahneman)和特维尔斯基(Tversky)提出的“基础概率谬误”(Base-Rate Fallacy)。该问题挑战了人们关于决策理论及其理论基础的传统看法,即决策原则必须要遵循概率理论,也就是说,只有遵循贝叶斯定理的规范性决策方案才能正确刻画人类的认知。事实上,人类对事件的主观概率判断是受到一系列认知策略影响的,卡尼曼和特维尔斯基的研究就表明,规范性决策方案存在着很大的局限性。为了对人类的决策判断有更加深入的理解,我们必须开启另外一种新的研究进路:决策理论的描述性研究。在过去的几十年里,由基础概率谬误所引发的这场决策理论研究范式的转变引起了逻辑学、经济学、心理学、管理学等众多领域学者的广泛关注,并取得了丰硕的成果。

一、主观概率判断中的基础概率谬误

“布里丹的驴”告诉我们,生存即选择或曰决策,因此,我们每天总免不了要对一些事件的发生概率进行判断,并据此作出相应的决策。当我们在对某个事件发生的概率进行直观判断的时候,通常情况下可以获取到两种信息:(1)一般信息(Generic Information),这是关于事件的发生频率的信息;(2)具体信息(Specific Information),这是关于事件的一些具体情况的信息。比如一个内科医生在对一个有胃疼症状的病人患胃癌的可能性进行判断的时候,一般信息就是胃癌在人群中的发病率,而具体信息就是医学检查所给出的检测结果。当把这两类信息放在一起进行对比的时候,前一种信息就被称作基础概率信息(Base Rate Information)。

当人们在进行主观概率判断的时候,倾向于使用具体信息(当这种具体信息存在的时候)而忽略掉基础概率信息的现象就是基础概率谬误,通常也称作“基础概率忽略”(Base Rate Neglect)或“基础概率偏见”(Base Rate Bias)。也就是说,当人们在进行主观概率判断的时候,并没有充分考虑和运用到所有的概率信息,这就导致了人们的直观判断结果和贝叶斯定理所给出的结论大相径庭。这种现象在很多的实验研究中都得到了揭示,最为典型的一个例子就是卡尼曼和特维尔斯基给出的“出租车问题”(Cab Problem)[2]:某城市共有两个出租车公司,他们所经营的出租车颜色不同,其中一个公司的出租车是蓝色的(我们称其为蓝车公司),另外一个公司的出租车是绿色的(我们称其为绿车公司)。其中,蓝车公司的出租车数量占15%,绿车公司的出租车数量占85%。某个傍晚,一辆出租车肇事后逃逸。据一个目击者说,该车是蓝色的。后来经过测试,发现该目击者在当时那种天气情况下的判断正确率为80%。那么,该肇事车辆是蓝车的概率是多少?请从以下三个选项中选择一个:A.该肇事车辆是蓝车的概率是0.8;B.该肇事车辆是蓝车的概率是0.5;C.该肇事车辆是蓝车的概率远小于0.5。

实验表明,大多数人认为选项A是正确答案,只有极少数人认为C是正确答案。而根据贝叶斯定理计算出来的答案正是C。大多数人的选项与卡尼曼和特维尔斯基的研究发现相悖,这其中的原因是什么呢?事实上,在这个问题中也有两类信息:一类是两个出租车公司各自所占的市场份额,我们称其为基础概率信息;另一类是目击证人的证词,我们称其为具体信息(或个别信息)。当人们在进行直观概率判断时,他们往往把注意力集中到了目击证人的准确率为80%这一具体信息上,而完全忽略了基础概率信息,即蓝车公司的市场份额只有15%。

卡尼曼和特维尔斯基的这个例子表明,人们在进行主观概率判断时,并不会严格遵守贝叶斯定理,而是会犯所谓的“基础概率谬误”。“这就表明,在不确定条件下进行判断和预测的时候,人们通常都不会严格遵守概率计算规则或统计预测理论。相反,他们会依据一些启发式判断策略来进行判断。这在有时候会做出比较合理的判断,但有时候却会导致系统性错误”[3]。

二、基础概率谬误产生的认知策略

基础概率谬误的提出引起了人们对以贝叶斯定理为基础的规范性决策理论的质疑,但是,人们在进行直观概率判断的时候为什么会忽略基础概率呢?其背后的认知策略是什么呢?心理学家们做了许多的实验研究并提出了各自的解释。下面就对几种具有代表性的观点进行一个简要的论述。

1.主观概率判断的代表性启发策略 卡尼曼和特维尔斯基试图用“代表性”(Representativeness)来解释这一现象产生的原因。他们认为,代表性是一种被广泛使用的启发式判断策略,当人们根据这种策略来对某个事件的发生概率进行判断和预测时,会选择那些看上去与证据具有高度代表性的结果,即选择那些与这个事件的本质特征具有高度相似性的类事件。因此,根据这种原则来进行判断时,概率会被看作是事件A代表事件B的程度,或者事件A和事件B的相似性。比如,当事件A高度代表事件B的时候,那么,事件A由事件B产生的可能性就会被判断为很大。反之,如果事件A与B并不相似,那么,事件A由事件B产生的概率就会被判断为很小。这样一来,直观判断或预测对于证据的可靠性或结果的初始概率就不太“敏感”了,从而和规范性决策理论所给出的结果相违背[3][4]。比如,研究人员给被试呈现如下一段描述——“杰克是一个45岁的中年男子。他已经结婚并有4个孩子。他比较保守、谨慎,且有抱负。他对政治和社会问题不感兴趣,他把大部分的业余时间都花在了自己的兴趣爱好上,包括做木工活、航行和做数学难题”,并要求被试根据描述判断该个体的职业是工程师的概率。研究人员把被试分为两组,并告知其中一组被试如下信息,即这段描述所描述的对象是从一个由70名工程师和30名律师组成的100人小组中随机抽取出来的;并告知另一组被试如下信息,即这段描述是从一个由30名工程师和70名律师组成的100人小组中随机抽取出来的。实验结果表明,虽然两组被试所获知的基础概率不同,但是,他们所给的答案都是:杰克是工程师的概率大约是90%[3]。显然,在前一种情况下,某个描述是关于工程师的而不是关于律师的概率要比第二种情况下的概率大得多。事实上,根据贝叶斯定理,我们可以知道这个比例是[(70/30)/(30/70)]=(0.7/0.3)2=5.44。但是,出人意料的是,这两组被试给出的概率判断结果基本相同。这就表明,被试在判断某个描述是关于工程师还是关于律师,或者说属于各自的概率有多大时,主要是根据某个描述与工程师和律师这两种范型之间的相似性或代表性来进行的。比如在这个例子中,人们通过对比发现,杰克所表现出来的那些特征与“工程师的本质特征(或范型)”之间的相似度很高,从而认为杰克是工程师。这种判断机制就是代表性启发策略。这种策略表明,人们关于某个事件的后验概率判断,主要是根据这个事件与某个范型的相似性或代表性来进行的,通过比较,然后选择那种与这段描述最相似或最具代表性的职业。而这背后更深层的原因是因为,人们根据代表性启发原则来进行判断时,他们是通过相似性来确定概率的,而相似性是不会受到基础概率的影响的[4]。由此,卡尼曼和特维尔斯基就给出结论,“因此,根据代表性假设,当存在个别信息的时候,先验概率就被大大地忽略掉了”[3]。

2.主观概率判断的相关性原则 关于卡尼曼和特维尔斯基的这个发现,尼斯贝特(Nisbett,1975)认为,人们在进行直观判断时偏好于个体信息而忽略掉基础概率,这是因为基础概率对于判断者来说是“遥远的、苍白的、抽象的”,而个别信息却是“生动的、显著的、具体的”[5]。巴希勒(Bar-Hillel)认为,卡尼曼和特维尔斯基的解释是不充分的,而尼斯贝特的解释又过于狭隘,他试图通过“相关性”(relevance)来解释这种现象。首先,人们忽略掉基础概率信息是因为觉得它和当下的判断无关。因而,在这里就有一个主观的认知因素在里面了。人们在出租车问题里面,之所以不考虑蓝车公司和绿车公司所占的市场份额这一基础概率信息,是因为他们觉得,这里既然是让我们判断某次交通事故的肇事者,而且又有目击证人,所以,我们当然应该关注目击证人的证词及其准确率。而这两个出租车公司各自所占的市场份额,则与这个问题的判断不太相关。其次,当人们面对多条信息时,他们会进行判断和筛选,其依据就是相关性的大小,相关性小的会被相关性大的信息所支配或掩盖。但是,相关性的大小是如何体现出来的呢?巴希勒认为,“相对于所需要判断的事件来说,如果一条信息比另外一条信息更加明确、特殊或个别,那么,这条信息就比另外那条信息的相关性大”[6]。第三,基础概率并不总是会被忽略掉。巴希勒认为,“当人们觉得基础概率的相关性并不比指示信息(即具体信息)的相关性小时,基础概率就不会被忽略掉。从而也就不会导致基础概率谬误的产生”[6]。为此,巴希勒对出租车问题进行了改编,给出了一个新的案例:“一种大型水泵同时由两个发动机带动。这两个发动机看上去基本一样(在产品的外观、型号、使用年限等方面),只是在过去的很长一段时间里,它们的故障率不同。当这个水泵出故障的时候,由A发动机导致的可能性是85%,由B发动机导致的可能性是15%。由于在修理的时候需要把发动机取出来,因此,为了节省成本,在决定维修之前通常需要做一些测试来确定是哪个发动机坏了。这个测试是通过检测发动机周围的磁场来判断的,一般说来,坏发动机的磁场有80%的可能性弱于好发动机的磁场,但由于其他某些原因,坏发动机的磁场也有20%的可能性强于好的那个。假设某个水泵突然停止工作了,这个检测仪器的检测结果是发动机B坏了。你认为,这次故障是由发动机B导致的可能性是多大呢?”巴希勒的实验研究结果表明,被试给出的答案介于15%和80%之间,而这些答案的中值是40%[6]。这个结果和贝叶斯后验概率非常接近。这就表明,在这个问题中,基础概率信息并没有被人们忽略掉。究其原因,同样可以用“相关性”来解释。事实上,这个问题和出租车问题的基本结构和数据信息完全一样。这里有一个仪器设备,它可以检测出发动机是否坏了,即给出发动机发生故障的具体信息。但是,这个问题中的基础概率信息与我们的判断密切相关,因为它们会给被试一个极为强烈的印象,即发动机A的性能比发动机B差很多,从而极大地影响人们的判断。巴希勒的实验结果使得卡尼曼和特维尔斯基的解释遭遇了极大的困境。

3.主观概率判断中的因果启发策略 对于巴希勒和卡尼曼等人的观点,艾奇森(Icek Ajzen,1977)认为,人们在进行主观概率判断时,既不会像卡尼曼和特维尔斯基所说的那样一味地忽略基础概率,也不会像巴希勒所说的那样在很大程度上不忽略基础概率,真实的情况是:人们的直观判断在很大程度上会受到基础概率信息的影响,但是,这种基础概率必须具有因果性。如果基础概率不具有因果性,那么它在很大程度上就会被人们忽略掉。为此,他提出了一种新的认知策略理论,即因果启发策略(Causality Heuristic)。他认为,基础概率是否会对人们的主观概率判断造成影响,以及影响的程度有多大,都可以通过因果启发策略来解释[7]。艾森奇认为,卡尼曼和巴希勒他们都忽略了一个很重要的问题,即基础概率其实可以分为两种,一种是因果基础概率(causal base rate),另一种是非因果基础概率(noncausal base rate)。如果一个基础概率存在一个因果因子来解释为什么某个特殊情况更有可能产生这种结果而不是其他结果的话,那么,这个基础概率就是因果基础概率;否则就是非因果基础概率。对于这两者之间的区别,我们来看如下的“考试问题”:请根据如下两个描述来判断某个学生通过某门考试的概率。

描述一:“两年前,在耶鲁大学某门课程的期末考试中,大约75%的学生没有通过该考试。”这个描述中的基础概率就是因果性的,因为它可以直接导致如下结论:这次考试比较难,考试的难度也使得那个学生似乎不太容易通过这个考试。因此,当被试在对某个学生通过此次考试的概率进行直观判断时,就不大会忽略掉该基础概率。

描述二:“两年前,耶鲁大学进行了某门课程的期末考试。一个教育心理学家对参与了这次考试的大量学生进行了访谈。由于他主要关心的是学生对于考试成功的心理感受,所以,在他选取的学生样本中,大概有75%的学生通过了此次考试。”这里的基础概率就是非因果的,因为样本中通过考试和没有通过考试的学生比例是由调查者随机选取的。和因果基础概率不一样的是,人们无法据此作出任何关于这项考试难易程度的判断,从而当被试在对某个学生通过此次考试的概率进行直观判断时,就很有可能会忽略掉该基础概率。

艾奇森的研究结果表明,在人们的主观概率判断中,因果基础概率比非因果基础概率所起的作用要大得多[7]。比如,在这个“考试问题”中,通过率是一个很重要的因果基础概率,它可以告知人们此次考试的难易程度,从而影响人们关于某个学生是否能通过此项考试的主观判断概率。

我们再来分析一下前面所说的出租车问题。在该问题中,蓝车和绿车的市场份额实际上是非因果基础概率,因为它并不能导致一个因果推论,使得某一辆绿车比某一辆蓝车更有可能涉及到此次事故中,因而其在人们进行概率判断时容易被忽略掉。而如果我们做一个技术性的转换,把其转换成因果基础概率,即把“蓝车公司的出租车数量占15%,绿车公司的出租车数量占85%”换成“尽管这两个出租车公司所占据的市场份额差不多,但是,这个城市中85%的出租车事故都是由绿车造成的,而蓝车造成的事故只占15%”之后,人们在进行主观概率判断时就不会像之前那样对基础概率视而不见了。根据卡尼曼和特维尔斯基(1982)的实验结果可知,人们对于修改后的这个问题的答案中值是0.6。这就表明,对于非因果基础概率来说,出租车的颜色和事故之间的联系是0;但对于因果基础概率来说,出租车的颜色和事故之间的联系却变成了0.6[8]153~160。由此可知,人们在进行主观概率判断时所忽略掉的主要是非因果基础概率而不是因果基础概率。

三、基础概率谬误的“化解”

通过上述的论述可知,基础概率谬误的背后有一个认知问题,主要受制于人类的一些认知策略。但是,这是否就表明人的大脑生来就不具有进行贝叶斯推理的功能呢?回答是否定的。下面我们来看一个修改后的出租车问题:一个傍晚,一辆出租车肇事后逃逸。这个城市里有两个出租车公司,根据它们所经营的出租车的颜色,我们称其为蓝车公司和绿车公司。其中,蓝车公司的出租车数量占15%,绿车公司的出租车数量占85%。警察局通过调查发现,事发地点离蓝车公司的总部比较近,在那个事发地点附近区域,80%的出租车都是蓝车,只有20%的是绿车。那么,你认为,该肇事车辆是蓝车的概率是多少?[6]

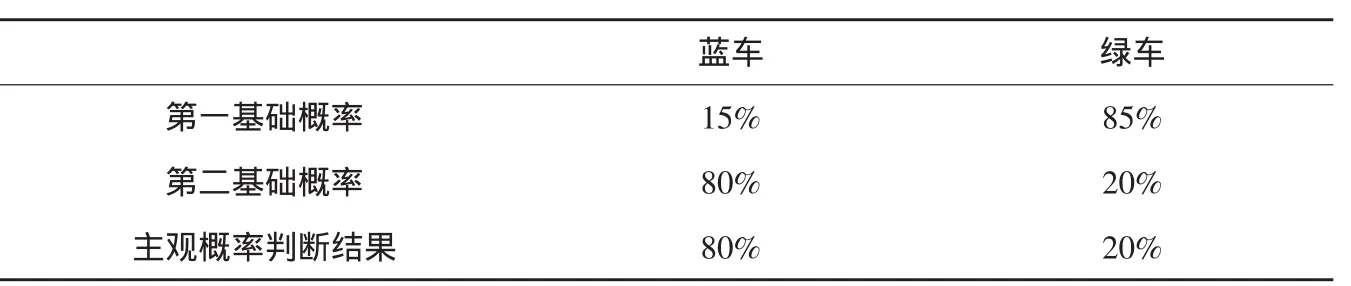

实验结果表明,此时大多数(约60%)的被试会认为,肇事车辆是蓝车的概率是80%。并且,这样的结果在其他的类似实验中也得到了验证[6]。这个结果说明了什么呢?我们先来分析一下这个问题。这个修改后的出租车问题和之前那个问题的不同之处在于,它用一个精算信息(actuarial information)来代替了目击者的证词,而这个精算信息比基础概率要更具体一些。因此,正如我们所期望的那样,它就控制和支配了那个更加一般的基础概率。但需要注意的是,这个问题中的精算信息和目击者的证词之间不能划等号,因为这个精算信息并没有直接告诉我们肇事车辆是蓝车还是绿车。因此,这个精算信息其实也只能算是一般信息,只是比基础概率信息更加具体一些。如果把基础概率称为第一基础概率的话,那么,精算信息可以称为第二基础概率。如表1所示:

(表1) 蓝车和绿车的两种基础概率及主观判断结果的比较

这个结果表明,人们在进行直观判断时,并不会一味地忽略基础概率,他们所忽略的只是第一基础概率。而在这个问题里,人们对第一基础概率的忽略,我们似乎并不会觉得这是一个“谬误”,反而认为其的确应该被忽略。其原因在于,虽然在整个城市中的出租车市场份额是蓝车15%、绿车85%,但这与我们所要探讨的问题并不太相关。在这个问题中,第二基础概率才与我们的判断直接相关。因此,人们在进行判断时,实际上是重新选择了基础概率。这种重新选择背后更深层次的原因是人们在判断和决策时对事件所处的参考系的考虑。

参考系的选择对于人们的判断和选择至关重要。在我们进行判断时,应该选择那些与我们需要解答的问题直接相关的参考系。一般说来,参考系越小,参考系中的元素所具有的共同特点也就越多,最后得出来的答案也就越准确。比如,我们咳嗽的时候去医院看病,医生让我们做一个肺部检查,以确定我们是否患有肺炎。作为一个个体,我们对自身的情况,包括对自己的病痛程度以及家族病史是非常清楚的。此时,我们不再需要把自己放在一个很大的参考系,比如“全国人民”或“全世界人民”中去考察自己是否患有肺炎,而只需要把自己放在一个较小的参考系,比如“有咳嗽症状的人群”中考察即可。当然,并非参考系越小越好。如果参考系过小,就不具有参考作用了。由于参考系的选择是一个很复杂的问题,我们在此不做深入讨论。但是,在上述的出租车问题中,把事故周边的出租车集合作为参考系,肯定比用整个城市的出租车集合作为参考系要好。否则,我们可以任意扩大参考系,比如,把全国的出租车集合作为参考系。显然,这个参考系所给出的基础概率与问题的相关性并不大。

这个例子清楚地表明,基础概率谬误并不是谬误:在某些时候,忽略掉第一基础概率是非常恰当的。科恩(Cohen)在论述基础概率的相关性时也认为,“基础概率数据应该被忽略,除非已经知道那些我们所关注的问题与导致基础概率的参考系‘具有所有相关特征’”[9]。基础概率谬误实则是“基础概率忽略”,即人类在进行主观概率判断时,与问题不太相关的基础概率可以被忽略,甚至应该被忽略。正如巴希勒所说的那样,“我们应该记住一点,在人类的判断活动中,并不是信息越多就越好”[6]。

四、小结

生存即决策,人生即博弈。人类每天都需要面对许多的不确定性事件,从而也需要不断地对其进行主观概率判断,并据此作出合理的决策。因此,对不确定性事件进行主观概率判断是认知决策领域里的一个重要研究课题。多年以来,贝叶斯主义者一直致力于用贝叶斯定理来提高人们预测的准确性。但是,这个方案在一些现实决策环境下并不有效。卡尼曼和特维尔斯基的启发式策略,特别是支持理论的提出明确指出了贝叶斯方案的局限性。他们的研究结果表明,人类并不是笨拙的贝叶斯主义者,而是非贝叶斯主义者。我们在研究人类的主观概率判断时,首先需要弄清楚的问题是:不确定性是如何由多种信息来构成的?事实上,不确定性的构成方式有很多。因此,贝叶斯模型所提供的解决方案并非适用于所有的情况。基础概率忽略就是一个很好的例证。这也表明,我们在进行规范性决策理论研究的同时,还应该开启描述性决策理论的研究,以全面深入地了解人类的决策判断模式。

[1]Tomas Bayes.An Essay Toward Solving a Problem in the Doctrine of Chances[J].Philosophical Transactions of the Royal Society of London,1763,53.

[2]Daniel Kahneman,Amos Tversky.On Prediction and Judgment[J].Oregon Research Institute Bulletin,1972,12(4).

[3]Daniel Kahneman,Amos Tversky.On the psychology of prediction[J].Psychological Review,1973,80.

[4]Amos Tversky,Daniel Kahneman.Judgment under Uncertainty:Heuristics and Biases[J].Science,New Series,1974,185(4157).

[5]Icek Nisbett.Attribution and the psychology of prediction[J].Journal of Personality and Social Psychology,1975,32(5).

[6]Maya Bar-Hillel.The Base-Rate Fallacy in Probability Judgments[J].Acta Psychologica,1980,44.

[7]Icek Ajzen.Intuitive Theories of Events and the Effects of Base-Rate Information on Prediction[J].Journal of Personality and Social Psychology,1977,35(5).

[8]Amos Tversky,Daniel Kahneman.Evidential Impact of Base Rates[M]//Kahneman,Paul Slovic,Tversky.Judgment Under Uncertainty:Heuristics and Biases.New York:Cambridge University Press,1982.

[9]L.Jonathan Cohen.Can Human Irrationality be Experimentally Demonstrated?[J].The Behavioral and Brain Sciences,1981,4.