植入式静脉输液港与经外周静脉穿刺中心静脉置管在高龄患者的应用

2014-02-08陈素香黄雪珠

陈素香,梁 芳,黄雪珠

随着人口的老龄化,高龄患者逐年增多,而静脉输液是老年患者的主要给药途径。老年患者多有血管硬化,静脉穿刺难度大;瘦弱的老人皮肤松弛,针头不易固定;慢性病和体质差的老人皮肤薄、血管脆。建立可长期使用的静脉通路,是高龄患者的需求。植入式静脉输液港(VAP)和经外周静脉穿刺中心静脉置管(PICC)是近年来常用的可长期留置的深静脉导管,其导管尖端到达上腔静脉与右心房交界处,为化疗药物、静脉高价营养、血制品输注,血标本采集及危重症抢救,开辟了一条理想的静脉通路[1]。为了寻求更适合高龄患者长期静脉输液的输液途径,本研究对比了这两种深静脉置管方法在高龄患者中的临床应用效果,现报道如下。

表1 两组导管留置率及意外拔管率比较〔n(%)〕

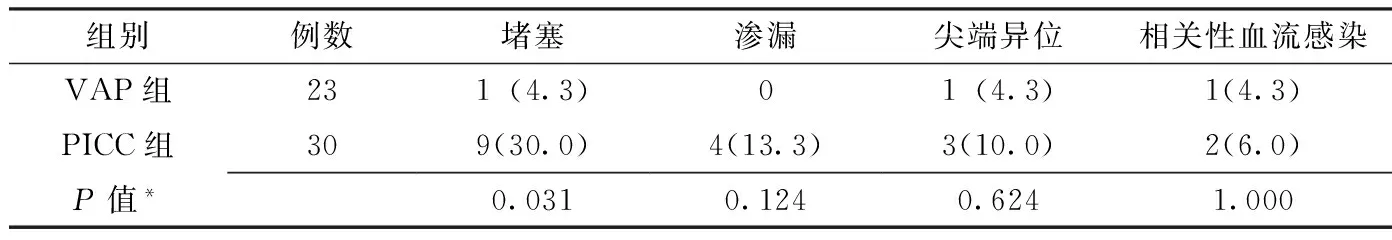

表2 两组导管并发症发生率比较〔n(%)〕

注:*采用确切概率法

1 资料与方法

1.1 临床资料 选择2008年3月—2013年6月厦门大学附属中山医院干部病房需长期输液的高龄患者53例为研究对象,其中男46例、女7例,年龄80~92岁。采用随机数字表法将患者随机分两组:VAP组23例,其中男19例、女4例,平均年龄(82.0±5.2)岁,VAP留置时间35~853 d;PICC组30例,其中男27例、女3例,平均年龄(84.0±4.7)岁,PICC留置时间8~306 d。两组患者均患有多种慢性病:冠心病51例、高血压43例、肺部感染35例、慢性阻塞性肺疾病29例、糖尿病27例、脑梗死后遗症10例、肿瘤晚期9例、老年痴呆7例。需要长期或反复静脉输液治疗,输入药物一般为抗生素、改善循环、营养神经及补充能量营养支持等。两组患者的性别、年龄、内科并发症、病情轻重及用药情况具有均衡性。

1.2 方法

1.2.1 VAP组 选用美国巴德公司的三向瓣膜式VAP,规格6 F或7 F,由麻醉科医生在手术室进行置管。选择右锁骨下静脉为穿刺静脉,输液港的注射座固定在右锁骨下窝。操作方法严格按照《输液治疗护理实践指南与实施细则》有关VAP操作规则进行[2]。置管后X线定位确定成功。

1.2.2 PICC组 选用美国巴德公司的三向瓣膜式PICC,规格4 F,由静疗专科护士在床边置管。选择贵要静脉或肘正中静脉为穿刺静脉,其中右贵要静脉25例,左贵要静脉4例,右肘正中静脉1例。操作方法严格按照《输液治疗护理实践指南与实施细则》有关PICC操作规则进行[2]。置管后X线定位确定成功。

1.3 观察指标 对比两组不同时间导管留置率、意外拔管率及导管并发症发生率。导管并发症的判断标准为:(1)导管堵塞:输液速度减慢(<40滴/min)或停止,无法回抽到血液,无法冲管或冲管阻力大[3]。(2)导管渗漏:输液过程中药液渗出到血管通路以外的周围组织,可发生局部的红肿、疼痛。(3)导管尖端异位:置管后定期复查胸部X线片,观察导管尖端是否在上腔静脉与右心房交界处。(4)导管相关性血流感染:穿刺部位红肿、压痛,或有脓性分泌物,且拔管后的导管尖端培养结果与血培养有相同的细菌感染[2]。

1.4 统计学方法 采用SPSS 18.0统计学软件进行数据分析,计数资料采用χ2检验或确切概率法,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组导管留置率和意外拔管率比较 置管后第1个月两组导管留置率比较,差异无统计学意义(P>0.05);置管后第3个月、第6个月及12个月以上,VAP组导管留置率较PICC组增高,差异均有统计学意义(P<0.05)。VAP组意外拔管率较PICC组低,差异有统计学意义(P<0.05,见表1)。VAP组未发生意外拔管,1例因导管堵塞拔管,1例因导管相关性血流感染拔管。PICC组7例系患者意外拔管,9例因导管堵塞拔管,2例因导管相关性血流感染拔管。

2.2 两组导管并发症发生率比较 VAP组1例于第76天发生导管堵塞;未发生导管渗漏情况;1例导管尖端异位,但不影响治疗;1例于第251天发生导管相关性血流感染。PICC组9例发生导管堵塞,其中7例为血凝块堵塞、2例为沉淀物堵塞,且均发生在置管3个月以后;4例发生导管渗漏,其中1例渗漏合并局部感染而拔管,其余经处理后继续治疗;3例发生导管尖端异位,其中1例因退出6 cm而拔管,另2例不影响治疗; 2例于第96天和第184天因导管相关性血流感染而拔管。VAP组导管堵塞发生率较PICC组低,差异有统计学意义(P<0.05);而两组导管渗漏、导管尖端异位、导管相关性血流感染发生率比较,差异均无统计学意义(P>0.05,见表2)。

3 讨论

本研究结果显示,置管后第1个月,两组导管留置率无差别,其他时段比较VAP组高于PICC组,与国内报道[4-5]结论相似。意外拔管率VAP组较PICC组降低。VAP是完全植入皮下的静脉输液装置,无外露部分,患者无法自行拔出,且导管静脉内走行路径短,并发症少,故留置时间更长。PICC因患者肘部有外露导管,老年痴呆者或不配合者常会自行拔管,且因路径长,上臂静脉炎、静脉血栓发生机会多,缩短了导管留置时间。

PICC组导管堵塞发生率高于VAP组,与PICC路径长,上臂受压机会多,外露部分导管易被污染、牵拉,患者剧烈咳嗽致血液反向流动,形成血栓有关。PICC堵管的原因,7例血液性堵管,2例非血液性堵管;VAP堵管1例,为血液性堵管。血液性堵管主要与血液反流、老年人血液黏稠度增高有关;非血液性堵管主要与导管较细、长期输注血液制品或肠外营养制剂、药物配伍方面的不合理、冲管封管不规范有关。为防止导管堵塞,在输血、采血、化疗、胃肠外营养后等必须冲管和封管,脉冲式正压封管是预防导管堵塞的关键[6-7]。

VAP组与PICC组导管渗漏和尖端异位发生率比较无差别,经及时处理后,多能继续正常使用。国外研究结果显示VAP药物外渗的发生率在3%~6%,主要是在注入药物时针头脱位而造成的,或当针头从输液港穿刺膜拔出时而造成[8]。而PICC的导管渗漏则出现在使用一段时间后,与患者自身疾病、穿刺方法、导管维护、纤维蛋白鞘形成等因素有关[9]。导管尖端最佳位置应在上腔静脉与右心房交界处[10],移位不多,一般不影响使用,本研究PICC组1例患者因牵拉导管,致脱出6 cm而拔管。

两组导管相关性血流感染的发生率无差别。VAP组发生1例导管相关性血流感染,该导管在置管后8个月,因连续输液4个月后发生;PICC组2例导管相关性血流感染发生在置管3个月以后。国内PICC导管相关性感染的发生率在2.6%~7.4%[11],多数是由于插管处皮肤上的细菌经皮下隧道移居至皮下甚至血管而引起。使用PICC进行输液、抽血、冲管等操作时,均有可能使微生物进入管道,接头滤器处的操作是最常见的感染来源[12-14]。对疑似导管相关性血流感染的患者,应分别从外周静脉以及导液管中抽取血液进行培养,如果结果阳性,那么就很有可能是导管相关性血流感染。有研究显示,当输液港护理小组或护士进行标准化、规范化的护理工作,那么感染率会大幅度的降低,平均从25%~33%降低到4%,甚至更低[15]。

VAP与PICC是两种较新的中心静脉置管技术,其导管材质均为医用高级硅胶材料,生物相容性好,表面光滑、柔软,不易损伤血管内膜,静脉炎和血栓形成的发生率低,可为需要长期输液治疗的患者提供可靠的静脉通道[5],但VAP具有留置时间更长、导管并发症少、日常护理相对简单、不影响患者的生活质量等优点,对高龄的慢性病患者,尤其是需要输注化疗药物、长期肠外营养支持或合并老年痴呆者,VAP比PICC更具优势。

1 何越,孙艳萍,李宁,等.血液恶性肿瘤患者应用PICC与植入式静脉输液港的效果比较[J].中华护理杂志,2012,47(11):1001-1003.

2 王建荣.输液治疗护理实践指南与实施细则[M].北京:人民军医出版社,2009:23-32.

3 李浩,于静蕊.外周中心静脉置管导管堵塞的相关因素与集束干预策略[J].中国全科医学,2010,13(11):3922-3923.

4 倪霞,张天华.PICC与VPA两种深静脉置管术在肺癌患者中的应用比较[J].浙江实用医学,2011,16(3):232-233.

5 马新娟,张艳华,郑卫红.PICC与VPA在白血病患者中的应用比较[J].护士进修杂志,2008,23(19):1807-1808.

6 Gonda SJ,Li R.Principles of subcutaneous port placement[J].Tech Vasc Interv Radiol,2011,14(4):198-203.

7 Goossens GA,Stas M,Moons P.Management of functional complications of totally implantable venous access devices by an advanced practice nursing team:5 years of clinical experience [J].Eur J Oncol Nurs,2012,16(5):465-471.

8 Schwarz RE,Groeger JS,Coit DG. Subcutaneously implanted central venous access devices in cancer patients:a prospective analysis[J].Cancer,1997,79(8):1635-1640.

9 申屠英琴,赵锐祎,陈春芳.27例PICC穿刺部位渗液的原因分析及护理对策[J].中华护理杂志,2011,46(2):131-132.

10 Zaghal A,Khalife M,Mukherji D,et al.Update on totally implantable venous access device[J].Surg Oncol,2012,21(3):207-215.

11 吴红娟,陈雪峰,张美英,等.肿瘤患者PICC 置管主要并发症及其相关因素分析[J].中华护理杂志,2008,43(2):134.

12 姚莉芳.PICC导管相关血行感染的原因分析预防及护理研究[J].中华全科医学,2011,9(9):1441-1443.

13 傅培荣,孙运波,王惠芬.肠外营养患者中心静脉导管相关血行性感染危险因素的前瞻性研究[J].中国全科医学,2013,16(1):181.

14 孙红霞,贾会荣.中心静脉置管患者导管相关性血行感染的多因素分析[J].海南医学院学报,2010,16(11):1514-1517.

15 Pronovost P,Needham D,Berenholtz S,et al.An intervention to decrease catheter-related bloodstream infections in the ICU[J].N Engl J Med,2006,355(26):2725-2732.