语篇意义结构的稳定性

——互文式阅读的语篇视角分析

2014-01-22殷祯岑

殷祯岑

(复旦大学中文系,上海200433)

提 要 朱莉娅·克里斯蒂娃在复旦大学系列讲座第二讲——“主体与语言:互文性与文本运用”中通过对普鲁斯特《追忆似水年华》中关于玛德兰娜点心一段文字的解读,向我们展示了互文性理论和互文式阅读的独特魅力。本文将互文式阅读与罗兰·巴特的文本理论关联起来,将互文式阅读视作解读可写性文本的具体途径,力图为这一阅读方式获取更为广阔的理论空间。在此基础上,本文探讨互文式阅读在语篇语言学研究中的价值,分析读者对这一阅读方式的选取与语篇意义结构稳定性的密切关系。我们构建了三个维度六个方面的分析框架,探索制约语篇意义结构稳定性的语篇结构特征及其对读者阅读方式选择的影响。

朱莉娅·克里斯蒂娃教授在复旦大学系列讲座的第二讲——“主体与语言:互文性与文本运用”(2012a)对第一讲“主体与语言:互文性理论对结构主义的继承与突破”(2013)所作的理论阐释进行了实例分析。通过一块小小的玛德兰娜点心,克里斯蒂娃教授为我们重构了普鲁斯特创作之初的种种心理状态和人生记忆。在一段品尝点心回忆童年的文字之内,开辟出一片广阔无垠的文本海洋,展示了互文式阅读的独特魅力。

克里斯蒂娃开辟的互文式阅读以读者对文本意义的侦探式重构为特色,对传统的阅读方式进行革新。这种革新以互文性理论的提出为起点,成为她的老师、世界著名学者罗兰·巴特实现从结构主义向后结构主义转变的一个导因。罗兰·巴特由此从阅读的角度重新观照文学,构建起以读者为中心的文学理论新体系。而互文式阅读则被包含在这一体系之中,成为巴特通过读者对文学进行重新分析的一条具体途径。

克里斯蒂娃和罗兰·巴特以此参与到后结构主义-解构主义的巨大浪潮之中,在文学、符号学领域诠释着超越结构走向多元的时代精神。本文站在罗兰·巴特文本理论的立场反观互文式阅读,以期实现对这一阅读方式革新的较为深入和体系化的识解,并探讨这一革新对语篇语言学研究的重要价值。

一、互文式阅读

互文式阅读是在克里斯蒂娃互文性理论的指导下所进行的文本实践。互文性理论强调文本不是孤立存在的个体,文本的意义产生于与其他文本的相互关系之中。“每一个文本都是文本与文本的交汇,在交汇处至少有一个‘他文本’(读者文本)被读出。”(克里斯蒂娃 2012b)文本被放置在广阔的文本世界之中,其意义不再由单一的文本结构决定,而是在与其他文本的互动中不断地流转、生成。如此,随着不同读者引入不同的他文本,随着文本与他文本不同互动关系的发生,文本的意义不再单一、清晰,而是变得多元、复杂。让文本面向更为广阔的文本历史敞开,互文性理论以此变革了孤立、静止的文学研究范式,实现了对结构主义的超越。

然而,在具体的文本实践中,互文性的研究理念如何实现?读者在阅读一个文本时如何引入其他文本?这些被引入的他文本如何同当下文本发生关系?文本的意义在这些错综复杂的关系中如何浮现?……互文性理论虽自诞生之初,就以其对结构主义的变革引起学界的广泛关注,但如何将这一理论现实化,使它对语篇现象具有比结构主义更强大的解释力则成为学者们的一致困惑。也正因如此,互文性理论由不同学者发展出许多互不相关,甚至相互对立的研究思路,“互文性”也成为少数几个使用最广、外延极大而内涵不甚明确的术语之一。

有幸,在系列讲座的第二讲,克里斯蒂娃教授借用普鲁斯特的一块小小点心,亲自勾画出互文性理论的现实化途径——互文式阅读。从玛德兰娜点心到《圣经》中的三位女性,到圣雅克教堂,到《追忆》的前后章节及手稿,到《弃儿弗朗沙》和《冷漠的人》中的情节,再到同性恋仪式……克里斯蒂娃在一段品尝点心回忆童年的文字中读出了大段的《圣经》历史和中世纪文化史,读出了叙事者的艺术快感、性快感、同性恋心理和俄底甫斯情结,并在这种意义的细化和复杂化的过程中逐渐接近叙事者的原始心理状态。如此,以词语为节点,文本的意义在读者的联想及相关文本的印证之下不断深化和拓展,在广阔无垠的文本世界中生长和更新,早已超越了它字面所呈现的意义。文本的意义不再是静态、稳定的结构,而是在读者意识(联想)和文本互动(文本与他文本之间的相互印证)的交织中,在记忆和创造相互吸引的默契配合中重构出来的新世界。没有读者意识的加入,没有与“他文本”互文关系的参与,普鲁斯特的这段文字只能被理解为啰嗦冗长的意识流描写;而只有运用互文式解读,这段不起眼的情节叙写才彰显出如此迷人的魅力。

由此,我们将互文式阅读的核心精神概括为:通过联想和他文本的印证,在字面意义之外发现更为深广的文本世界。于是,读者不再是信息与情感的被动接收者,而是积极地参与到文本意义的多元构建之中的建构者。“我们可以自比侦探,去手稿、传记、思想史、历史语境里去搜索,发现文本中的秘密。”(克里斯蒂娃 2012a)联想并求证、探索并创造、回忆并重构,互文式阅读为我们提供了一条回归文本生成初态的可行路径,仿佛在一块僵硬的化石之内,开辟出一整个史前空间。

不过,这样的开辟并非克里斯蒂娃独创。事实上,法国学术界自20世纪六十年代开始就在从事这样的探索——如何超越僵硬的结构,如何发现被结构掩盖的更为复杂的世界。拉康对能指、所指不确定关系的关注,罗兰·巴特对可写性文本的思索,德里达的“延异”……这诸多思考与克里斯蒂娃的互文式阅读一道,汇成了后结构主义-解构主义思想的巨大浪潮。

从简单走向复杂,从结构走向解构,这一理念渗透到与思潮有关的所有领域之中。在文学领域,就出现了以读者为中心,以读者对文本意义的重构为基本内容的阅读方式的革命。这一革命以克里斯蒂娃的互文式阅读为先导,在罗兰·巴特那里达到顶峰。罗兰·巴特对可读性文本与可写性文本的划分,对可写式阅读的推崇,对“作者之死”的强调,勾勒出文本理论的最新轮廓。这一理论始于互文性,又将其包含在自身之中。因此,要全面理解这种阅读方式的革命,我们还必须回到克里斯蒂娃的老师——罗兰·巴特那里。

二、罗兰·巴特的文本理论

罗兰·巴特是法国著名的文本理论家、哲学家、符号学家,他一生的学术思想可分为三个时期:前期罗兰·巴特努力探求文学语篇的终极意义和稳定秩序,带有浓厚的结构主义色彩;中期罗兰·巴特打破结构主义藩篱,通过引入读者维度,关注在同一文本基础上生成的不同意义结构,从而消解语篇的逻辑、结构和终极意义,开创了文学理论的后结构主义潮流;而后期罗兰·巴特则更坚定地否认结构,走向解构:他重新定义能指与所指的关系,提出著名的漂移说:所指一直缺席,有的只是能指与能指的相互替代。文本不断地生成、延展,没有明确固定的意义,只有一片“闪烁的能指星群”。

罗兰·巴特这三个阶段的思想正好对应了法国思想界从结构主义向后结构主义及解构主义发展的历程,他参与并引领了这一学术思维的转型,在法国和世界思想史上占有重要地位。巴特思想中,以中期构建的读者中心论最为著名,而这一思想正是在克里斯蒂娃互文性理论的启发下形成的,并与本文所关注的互文式阅读直接相关。

中期思想的形成时期,正是法国思想界从结构主义向后结构主义转型的时期。后结构主义不满结构主义简化、抽象的研究方法,试图打破统一的结构,回归事物本身的复杂和多样。这一理念凝聚成了打破结构走向多元的时代精神,驱策着学者去探索和实践。在文学领域,这一精神如何体现?克里斯蒂娃互文性理论的提出给罗兰·巴特带来了灵感:意义不是先验的结构,而是产生于文本与其他文本的互动之中,而互动关系的发生,有赖于读者在当下文本的启发下对众多的“他文本”进行筛选和编织。如此,在语篇意义的形成中,读者而不是作者站在了中心的位置。罗兰·巴特由此构建了以读者为中心的文学理论新体系。这一体系包括“作者之死”、阅读方式的革命、可读性文本与可写性文本的区分等内容。

读者站在了意义的中心,作者就不再具有至高无上的地位。罗兰·巴特指出:“作者不再是写什么东西的人,而是绝对的写作的人。”(转引自黄作 2000)他对意义没有了决定权,只是阅读发生所必不可少的工具而已。作者死后,读者得到了解放,成为文本的主体,他带着自己的意识,最大限度地参与到文本意义的构建之中。同一文本由于不同读者的参与而获得不同的意义结构,多元、复调的时代精神得以体现。

以读者为中心的文学理论要求变革传统的阅读方式:传统文学以创作为核心,阅读只是文学活动的消费过程和附属品,以尽可能还原文本的意义结构为目的;而在巴特的理论中,阅读不再以作者意图为中心,而是为了满足读者自身的快感而进行。“读书之际,不时中辍,非因兴味索然,恰恰相反,乃由于思绪、兴奋、联想翩然而至,此景未曾降临你身吗?一句话,你不曾抬头阅读吗?”(巴特 2012:1)“抬头阅读”,即要求读者脱离作者,通过自由的联想重构文本的意义。这样的联想与重构以克里斯蒂娃开启的互文式阅读为典型。正是在这个意义上,我们将克里斯蒂娃的互文式阅读视作巴特理论的具体实现路径,因为没有这种侦探式的全新阅读方式,巴特的新理论很难在文学实践中运行。

最后,由于读者的自由阅读仍然需要以文本为依据,巴特区分了可读性文本和可写性文本。可读性文本是传统的,不欢迎读者进行意义的自主建构;可写性文本则呼唤读者的参与,意义随读者的不同构建而生长、更新。巴特将可写性文本作为文学批评的主要对象加以推崇,可以说,巴特的文学理论都是建立在对可写文本进行分析的基础之上的。

综上,我们从克里斯蒂娃教授的讲座出发,概括了互文式阅读的核心精神,并将这一阅读方式的革新纳入到后结构主义-解构主义思潮及罗兰·巴特以读者为中心的文本理论之中。站在罗兰·巴特理论全局的高度,我们可以将互文式阅读看做对可写性文本进行可写式阅读的具体路径。

由于与可写性文本相关联,互文式阅读获得了更为广阔的理论空间,也正因如此,我们对互文式阅读的思考得以进入一个新的层面:互文式阅读可以发生在任何文本之中吗?对文本意义的追寻和联想可以是无限的吗?不同的文本特征对互文式阅读的实现会不会有所制约?这些问题同样从一开始就伴随着这一阅读方式的革命而出现,但似乎很难在互文性理论的内部解决。下文将从可读性文本与可写性文本的区分入手,从语篇语言学的角度探索什么样的语篇结构特征会引导或制约读者对互文式阅读方式的选取。

三、可写性文本VS可读性文本

罗兰·巴特关于可读性文本和可写性文本的论述散见于多部著作之中,以《S/Z》(2012)为最多:

那么,如何确定文的价值?……对一切文的根本性的评估……只能与某种实践有关,这种实践就是写作。一面存在着可能写作的东西,另一面存在着不再可能写作的东西:此落在作家的实践内,彼则摆脱了这种实践:我所在的领域,其中哪类问我愿意写作(重新写作),对它充满了欲望,简直可说是一种暴力,向它进攻?评估发现,正是这样的价值:现今能够被写作(重新写作)的东西:能引人写作者(笔者注:可写性文本)。为什么这种能引人写作者是我们的价值所在呢?因为文学工作的目的,在令读者做文的生产者,而非消费者。……(读者)一副守身如玉的正经样:不把自身的功能施展出来,不能够完全地体味到能指的狂喜,无法领略及写作的快感,所有者,只是要么接受文要么拒绝文这一可怜的自由罢了:阅读仅仅是行使选择权。如此,便与能引人写作之文对应,确立了相反的价值,消极然而对抗的价值:能够让人阅读,但无法引人写作:能引人阅读者(笔者注:可读性文本)。我们称一切能引人阅读之文为古典之文。(一、评估)

能引人写作之文并非一成品,在书肆汲汲翻寻,必劳而无功。能引人写作之文,其模型属生产式,而非再现式,它取消一切批评,因为批评一经产生,即会与它混融起来:将能引人写作之文重写,只在于分离它、打散它就在永无终止的差异的区域内进行……能引人写作之文,就是正写作着的我们……能引人写作之文,是无虚构的小说,无韵的韵文,无论述的论文,无风格的写作,无产品的生产,无结构体式的构造活动。(二、解释)

启程/旅途/到达/居住:旅程被一一填满。使之结束、充满、接合、统一,这可以说是能引人阅读之文的基本要求,其惶惶然,似慑于某类挥之不去的恐惧:省却某一环节的恐惧。惟恐遗漏,遂产生出情节的逻辑外表:各项以及其间的衔接得到安排(结撰),以便交互合并、重迭、创造某种连续性的幻觉。充盈导致描画,以“表现”此充盈,而描画又引发补直砷漏,一一着色:能引人阅读之文仿佛憎厌空白。(四十六、面面俱到)

……

由于《S/Z》1970年初版时以随笔形式写成,并没有系统阐释这两个概念,故我们在综合参考各种资料之后,对罗兰·巴特关于这两个概念的思考进行梳理:

1)罗兰·巴特依据语篇是否允许读者在解读中对它进行意义的再创造区分了可读性文本和可写性文本:可读性文本有统一、权威的语篇意义,读者只能选择接受或拒绝这种意义,无权对它进行改造,阅读是意义的消费过程;可写性文本欢迎读者在阅读中对意义进行改造、增损,语篇意义不具权威性,而是随读者的不同解读而不断变化。这样,阅读就可以是积极的意义生产过程。

2)在语篇结构方面,可读性文本结构完整、统一、连续、稳定,是对稳定意义的完美再现;可写性文本结构破碎、缺失、多歧、不稳定,意义随解读而变化,结构始终处于解构、重构的过程之中。

3)两类语篇代表了两种不同的价值取向,对应于两种不同的写作和阅读方式:可读性文本对应于及物性写作,这种写作是“载物”、“载道”的工具,目的在于通过写作传达特定的思想、情感。因此对这类文本的阅读也是以还原作者的创作意图为目的,以期最大限度地接受语篇信息的可读性阅读;可写性文本对应于不及物写作,这种写作没有外部的目的,而是以自身为目的,追求写作过程的欢愉。因此对这类文本的阅读也是以追求读者对意义的自主建构为目的的可写性阅读。互文式阅读就属于这一范畴。

4)可读性文本和可写性文本的区分不是绝对的。文学阅读是在文学语篇的导引之下进行的阅读实践,除了语篇的性质外,读者的阅读习惯也对两者的划分具有很大影响。

罗兰·巴特对两类文本的划分清晰地区别了可读和可写两种文本阅读方式,但他并没有明确地分析它们在语篇结构特征上的差异。此外,罗兰·巴特的研究只限于文学语篇,对非文学语篇中读者阅读方式的选取没有探讨。而实际上,对语篇意义的解读和建构,对语篇阅读方式的选取问题并非只存在于文学语篇之中,我们在现实中遭遇的各类语篇都以意义的建构为核心。因此,我们试图将罗兰·巴特的区分扩大到所有语篇类型,着重探讨区分两类文本制导读者采取不同解读方式的语篇结构因素。

四、互文语篇理论与语篇的意义结构

可读性文本与可写性文本最重要的区别在于,前者的意义单一、完整,不允许读者对意义进行改造;后者的意义多元、缺失,需要读者进行意义的再生产。从语篇语言学的视角看,探讨两类文本,或两种阅读方式的差异,实际上就是探讨如何实现语篇意义的单一、完整或多元、缺失的问题。在此我们需要引入互文语篇理论(祝克懿 2012)。

互文性理论由克里斯蒂娃提出之后,在人文社会科学的各个学科都产生了巨大的影响。20世纪80年代,互文性被引入语篇语言学的研究,作为语篇的七个属性之一得到强调。语篇语言学运用互文性理论改造传统的语篇结构观,互文性理论“激活了文本的空间结构意识和关系意识,突破了语篇研究的传统范式”,“以立体空间的文本纵向聚合的语篇结构关系冲击了传统文本线性横向组合的语篇结构关系,关注语篇要素以互动方式生成语篇的动态过程。”(祝克懿 2010)在互文性理论的视野下,语篇的意义结构不再是积句联章的线性构筑,而是诸多文本进入当下语篇的意义空间,在其中交合、互动的结果。而使这些来源各异的文本聚集在一起,形成当下语篇整体的,则是由语篇意图和核心内容组成的意义内核。因此,在互文性理论的视野中,我们将语篇的意义结构定义为由意义内核统摄的诸文本的集合。

这样,语篇的意义是单一、完整还是多元、缺失就可以从意义结构是否稳定的角度进行考察:如果语篇的意义内核清晰、单一,对诸文本的统摄能力强,语篇的意义结构就稳定,这样的语篇是可读性文本,倾向于引导读者进行传统的可读性阅读;如果语篇的意义内核含混、多歧,对诸文本的统摄能力弱,意义结构就不稳定,这样的语篇是可写性文本,倾向于引导读者进行互文式的可写性阅读。因此,从意义内核维度、文本维度和语言表达维度(语篇的意义终究要以语言为媒介表达出来,故对语篇意义结构稳定性的考察还需从语言表达的维度加以考虑)分析语篇意义结构的稳定性,可以帮助我们弄清可读性文本与可写性文本的结构差异,亦即厘清引导读者选择不同阅读方式的语篇结构特征。

五、影响意义结构稳定性的语篇结构特征

上文从罗兰·巴特对两类文本的区分出发,认为读者阅读方式的选取与语篇意义结构的稳定性密不可分,而语篇的意义结构又可定义为意义内核统摄下诸文本的集合。如此,我们可以从意义内核维度、文本维度和语言表达维度考察语篇意义结构的稳定性,亦可以此观照制导读者选取不同阅读方式的语篇结构特征。

下文即结合具体的语篇实例,从这三个角度进行分析。

1.意义内核维度

我们将意义内核定义为语篇意图和语篇所要传达的核心内容的结合。在这一维度里,我们分两个方面探讨可读性文本和可写性文本的差异。

1.1 意义内核是否清晰呈现

请看下面两例:

(1)到了北宋时期,象棋基本上定型了,为什么这么说呢?无论从制度上,还是象棋子的特点上,都基本上跟后代没有大的变化。河南省的考古工作者在洛阳曾经发现了一副瓷质的象棋子,黑、白象棋各十六枚,棋子的类型跟现在象棋基本上一样……(如文《中国古代体育演讲实录》,中华励志网)

(2)锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年。

庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃。

沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟。

此情可待成追忆,只是当时已惘然。(李商隐《锦瑟》)

与例(2)相比,例(1)的结构稳定,是可读性文本,读者在解读中倾向于采用传统的方式进行阅读。这是因为语篇开首的这句“到了北宋时期,象棋基本上定型了”清晰地呈现了语篇的核心内容和意图(论述这一观点)。后面的文本都围绕着这一核心而展开,结构严谨,主次分明。因而读者要对这一语篇进行解构和重构的难度很大;相反,例(2)却显得意义繁复破碎多歧,是典型的可写性文本。这是因为,诗歌全文没有点出核心内容,连诗人的创作意图都十分隐晦,读者看到的只是意象的叠加,只能采取互文式的可写性阅读,对意义进行多元建构,才能实现文义的理解。

由此,语篇意图和核心内容是否得以清晰呈现,是影响意义结构稳定性的重要因素,亦是制导读者采用不同阅读方式的重要因素。

1.2 意义内核与语境是否契合

请看下面两例:

(3)(背景:唐小舟刚刚升任省委书记赵德良的秘书,副省长彭清源给他打来电话。)

对方说,是小唐,唐小舟吗?……

唐小舟说:“是的。我是唐小舟,请问你是哪一位?”

对方说:“我是彭清源啊。”……

他立即说:“首长好。”

彭清源说:“怎么样?哪天有时间,一起去钓鱼?”

当上赵德良的秘书之后,钓鱼的时间,绝对不会有了。彭清源能够将电话打到这间办公室,说明他对自己的新职务是非常清楚的,也对他将来的工作情况十分清楚。既然清楚,却又说出一起钓鱼这样的话,就绝对不会是一种假客套。以他常务副省长的身份,完全没有必要和他这样一个小秘书玩客套。这只能说明一点,彭清源其实是在向他示好,自然也是在向赵德良示好。(黄晓阳《二号首长》)

(4)(背景:房间的窗子大开。)

A:好冷!

B:我去关窗。(自拟)

例(3)中彭清源的话语从字面看很好理解,就是约唐小舟去钓鱼,但是由于他的话语与语境并不契合(彭清源明知唐小舟是不可能有时间去钓鱼的),迫使唐小舟放弃单一、清晰的意义结构,对话语的意义进行解构和重构,得到彭清源在向自己和赵德良示好的全新理解。这里,由于意义核心与语境的不契合,读者不得不采用互文式阅读重新建构语篇的意义;与例(3)相比,例(4)表面上看来意义并不完整,似乎需要读者采取可写性的阅读方法去填充,但由于语境恰到好处的补充,例(4)的意义结构反而比例(3)更加稳定。听话人B由于具有与A同样的认知语境,并没有对A的语篇进行多元解读。

因此,要保证语篇意义结构的稳定,不仅要求语篇清晰地展现意义核心,还需要保证意义核心与语境的契合。

2.文本维度

语篇的意义结构除了需要意义内核的统筹外,还需要来源各异、内涵丰富的文本来充实。这些文本以各自的方式与意义内核及其他文本发生关系,彼此处于相互联系的网络之中,共同组构起语篇的意义结构。因此,要考察语篇意义结构的稳定性,就必须详细观察这些文本及其相互关系。在这一维度中,我们从两个方面进行讨论。

2.1 文本对意义内核的向心力

文本对意义内核的向心力是指,语篇中出现的文本在多大程度上与语篇的意义内核保持一致。请看下面两例:

(5)实际上,世界上不少国家和地区都不严格按时区来计算时间。为了在全国范围内采用统一的时间,一般都把某一个时区的时间作为全国统一采用的时间。例如,我国把首都北京所在的东8区的时间作为全国统一的时间,称为北京时间。若北京是早上8点,全国各地也都是早上8点。又例如,英国、法国、荷兰和比利时等国,虽地处中时区,但为了和欧洲大多数国家时间相一致,则采用东时区时间。(百度百科)

(6)这个满族呀,有好多打我小时候就汉化了,要说保留着满族的特点的习惯,你像过去满族的礼节吧,见长辈要请安,其他的好像没有什么太大的不同。不过,有的人这么看,这个行动啦,表现哪,举止啦,有的满族人还是有所不同。不过,我总觉得这也是因为阶层不同。跟年岁也有关系,跟家庭生活也有关系。(转引自乐耀《北京话中“你像”的话语功能及相关问题探析》,《中国语文》2010年第2期)

例(5)的开头“实际上,世界上不少国家和地区都不严格按时区来计算时间”是整个语篇的意义内核,而后面连用两个“例如”作为丰富语篇结构的文本。语篇所选取的中国和欧洲的例子都能很好的充实位于语篇起首的这个意义内核,故语篇结构稳定。读者在解读中很难赋予语篇新的意义,只能接受或拒绝。例(6)则不同,例(6)的意义核心是说满族已经汉化,没有自己的特点。可是语篇中的文本并不全都向心于这一内核。如“见长辈要请安”就明显表现出与意义内核的冲突。在解读中,读者完全可以以“请安”文本为切入点,通过联想,通过寻找其他文本的印证,对意义进行重构。这就是文本不具备对意义内核的向心力而削弱结构稳定性的例子。

综上,文本意义是否向心于意义内核是影响语篇意义结构稳定性,制导读者阅读方式的选择的重要因素。

2.2 文本的独立涵义

文本的独立涵义是指,文本除了具有意义内核赋予它的意义之外,还有自己的与当下语篇无关的涵义。这种独立的涵义可能在写作中被语篇的意义内核压抑,但在解读中常常会被激活,造成读者对意义的重构。请看下例:

(7)A:我若盛开,蝴蝶自来。(只管做好自己,他人自然懂得欣赏。)

B:你有对象啦?(网络)

上例中,A用鲜花盛开引得蝴蝶飞来的文本隐喻只要做好自己,他人自然懂得欣赏。这个语篇中,意义内核是作者想表达的意图(“只管做好自己,他人自然懂得欣赏”),而意义内核统摄的文本即以喻体身份出现的“我若盛开,蝴蝶自来”。在这里,文本向心于意义内核,形成了语篇的意义结构。然而,这一结构并不稳定,因为它所采用的文本除了作者意图赋于它的意义之外,还有来自于文化沉淀的“蝶恋花”的涵义。这一意义在A生产语篇的过程中被压抑,却在B的解读中被清晰的揭示出来。B以“蝶恋花”为喻体重构了语篇的隐喻系统,得出A有对象的全新解读。如此,例(7)很好的诠释了隐藏在语篇结构中的文本固有涵义对语篇意义结构的解构功能,这种具有独立涵义的文本的存在会削弱语篇意义结构的稳定性,吸引读者采用互文方式进行阅读。

3.语言表达维度

3.1 元话语的使用

元话语是语篇语言学中的重要概念,它是“关于话语的话语”,“用于组织话语,表达作者观点,涉及读者反应”(徐赳赳 2010:219)。徐赳赳(2010:219)将其分为词语元话语、标点元话语、视觉元话语三类。在语言表达维度,元话语的使用与否对语篇意义结构的稳定性具有重要的影响。请看下例:

(8)客栈老板不想留客住店,在门口贴上纸条,上书:“下雨天留客天留我不留”(意为:下雨天留客,天留我不留)。结果被旅客加上句读,变成“下雨天,留客天,留我不,留”。老板只得迎客进店。(网络,有改动)

例(8)中,纸条上的文本由于没有使用元话语进行组织,意义结构不稳定,容易在解读中被读者颠覆和重构,构成与作者意图完全相反的文本意义新结构;而当旅客加上句读之后,文本的意义结构变得稳定、完整,老板再也无法改变文意,只能接受,迎客进店。由此可知,除了语篇核心意义的呈现及文本信息内容的配合外,元话语的使用也会影响语篇意义结构的稳定性,对读者阅读方式的选用具有制导意义。

3.2 语体控制

在语言表达维度,除了元话语的使用,语体也对语篇意义结构的稳定性具有控制作用。不同的语体具有增强或减弱意义结构稳定性的功能。具体来说,文学语体常常会减弱语篇意义结构的稳定性,而公文语体、科技语体、新闻语体等事务性语体往往会增强其稳定性。

语体的这种控制作用突出表现为,它对读者的语篇解读方式具有导向作用:当读者发现他正在阅读的是一首小诗、一篇散文或一部小说时,他更倾向于激活发散的、解构的阅读方式,一旦语篇中出现契机,读者就会抓住机会,颠覆旧有结构,实现意义的重构,从中获得阅读的欢愉;相反,当读者发现他所面对的是一份说明书,或一篇新闻稿时,他则更倾向于还原写作者的语篇意图,以便最大限度地获得信息。这样的阅读期待使读者非但不会去主动解构,反而要尽可能地维护语篇的既有意义结构。如此,与其他语篇因素相比,语体对读者阅读方式的选取具有更加直接的控制作用。

六、结 语

互文性理论自诞生之初就以其对结构主义的超越受到学界的普遍关注,但这一备受瞩目的理论在具体的文本分析中却常常遭遇如何现实化的难题。通过一块小小的玛德兰娜点心,克里斯蒂娃教授亲自勾画了一条将互文性理论现实化的可行路径。互文式阅读在读者的自主联想与寻求他文本印证的过程中进行,通过联想与求证、回忆与重构的侦探式探寻,回归语篇意义生成的初始状态,使意义超越语篇的界限,在广阔的文本世界中不断深化、扩展。

互文式阅读产生于后结构主义-解构主义思潮之中,开启并被包含于罗兰·巴特以读者为中心构建的文本理论中,是对可写性文本的具体解读方式。通过与可写性文本相关联,互文式阅读获得了更为广阔的理论空间:通过分析可写性文本与可读性文本,我们可以探讨引导读者采用互文式阅读方法的语篇结构特征。

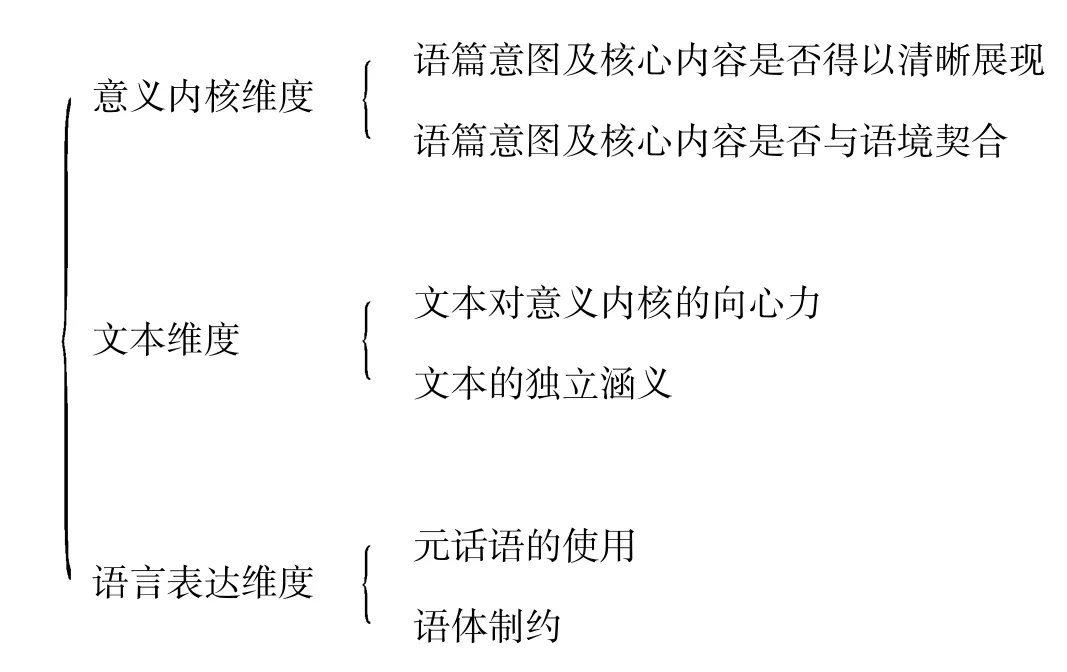

本文认为,读者对语篇阅读方式的选择与语篇意义结构的稳定性密不可分,借用互文语篇理论,我们将语篇的意义结构定义为意义核心统摄下诸文本的集合。如此,我们从意义内核维度、文本维度和语言表达维度探讨影响语篇意义结构稳定性,亦即影响读者阅读方式选取的语篇结构因素,如图1所示(见下页)。

在意义内核维度上,意义内核呈现得越模糊,与语境的契合度越低,语篇的意义结构就越不稳定,互文式阅读就更容易被激活;相反,意义内核呈现得越清晰,与语境的契合程度越高,语篇的意义结构就越稳定,读者更容易采用传统的可读性方式进行阅读。在文本维度上,文本对意义内核的向心力越弱,文本内容与意义内核的一致程度越低,语篇的意义结构就越不稳定,这样的语篇更容易引导读者进行互文式解读;反之则意义结构稳定,容易引导读者运用传统的方式阅读。在语言表达维度上,元话语使用不充分的语篇具有不稳定的意义结构,更容易吸引读者采用互文方式阅读;而清晰使用元话语的语篇意义结构稳定,会引导读者按照作者的本意进行理解。同时,不同的语体对加强和削弱语篇意义结构的稳定性也有影响:文学语体会削弱这种稳定性,使语篇更具可写性,而事务型语体则更多地维护、加强这种稳定性,减少读者进行互文式阅读的可能。

图1