青少年民族团结观及其结构研究*

2014-01-14尹绍清李春忠尹可丽

尹绍清,赖 怡,李春忠,尹可丽

(1.楚雄师范学院,云南 楚雄 675000;2.普洱学院,云南 普洱 665000;3.云南师范大学,云南 昆明 650091)

民族团结观就是对民族团结的看法、观念和认识。一个人对处理民族间关系所持有的观念和态度,决定着他的实际行为。对现有资料的分析说明,民族团结的心理学研究极少,只找得出支撑今后研究的一些零散的、间接的理论和经验。近年来,随着我国学界对民族认同问题研究的深入,民族认同的概念已从狭义概念扩展为广义概念——本民族与国家民族双重认同,一些研究者还提到了这种广义的民族认同对民族团结、社会稳定的作用。这些研究对分析民族团结观的心理构成要素提供了一些相关理论。国外学者对民族认同的界定多为狭义观念,如Carla认为民族认同是指个体对本民族的信念、态度以及对其民族身份的承认。[1]而我国学者从中国实情出发,提出了广义的民族认同。比如,张庆林等人认为,在多民族国家中,民族认同就是各民族个体对自己既作为单一民族成员身份同时也作为国家民族成员身份双重承认的和谐统一。对于中国各少数民族成员来说,民族认同即是指对本民族和中华民族两种民族身份双重承认的和谐统一。民族认同对多民族国家具有重要意义,民族认同的状况会对地区和国家稳定产生影响。[2]广义的民族认同不仅包括个体对本民族的信念、态度和行为卷入,而且还包括个体对他民族的信念、态度和行为卷入情况。[3]我国是一个统一的多民族国家,民族的平等团结和国家的稳定统一在很大程度上依赖于人们正确的民族认同和国家认同的观点。[4]有学者认为,民族认同对社会稳定的协调和有序起着十分重要的作用,是民族地区社会稳定机制构建的重要因素,它对民族地区的社会稳定起着预警、整合、调控和保障等四个方面的作用。[5]

本研究将青少年界定为初中生至大学本科学生这一年龄段 (13至23岁)学生。研究青少年的民族团结观,分析青少年民族团结观的心理结构和水平,分析青少年民族团结观的现状,不仅是为进一步从理论上研究民族团结的心理机制和规律奠定基础,也将为我国改进和提高民族团结教育质量提供心理学的理论基础和支持。

一、研究目的与方法

(一)研究目的

通过调查了解青少年获取有关民族团结知识的途径和渠道,了解青少年对民族团结的看法,以初步探讨青少年民族团结的心理结构和水平。

(二)方法

1.被试

为了确保被试的民族代表性,研究所选择的人群基本来自民族乡镇、村寨。对云南省德宏傣族景颇族自治州潞西市西山乡、三台山乡、轩岗乡、五岔路乡的拱拇寨、邦邻寨,勐嘎镇、法帕镇、遮放镇;瑞丽市姐相乡弄相村;盈江县勐弄乡小街、卡场镇、平原镇;梁河县平山乡;陇川县章凤镇、王子树乡、南东村共356名人员进行了调查。其中,初高中生、大学生共132名。13岁至23岁被试为168名 (为通过比较达到更好地掌握青少年的团结观情况,这一年龄段被试包括了初高中生、大学生共132名,还包括了这一年龄段和其他年龄段的农民及其他身份的人36名)。将被试年龄界定在13至23岁是考虑到被试主要来自民族地区村寨,而民族村寨小孩上学一般年龄为7岁,小学毕业时13岁,当地大学为专科大学,学制3年,学生毕业时大多数为23岁。被试的情况见表1。

表1 被试身份及民族分布情况

2.研究工具

采用自编的《民族团结观调查问卷》,问卷由两个部分组成,第一部分以封闭式问题搜集被试的背景资料,包括性别、年龄、身份、族别、是否接受过民族团结的教育 (单项选择题,答案为是或否)、获得民族团结知识的渠道 (多选题,有7个备选答案);第二部分以3个开放式问题考查被试的民族团结观。问题1是,“什么是民族团结?请谈谈你对民族团结的看法。”问题2是,“请您说一件您认为较好的表现出民族团结的具体的事件。”问题3是,“请您说一件您认为有损民族团结的具体的事件。”

3.数据处理

首先对回收的问卷进行了阅读分析,然后根据被试的答题情况并结合研究理论进行了编码。对“什么是民族团结?请谈谈你对民族团结的看法”这一问题的分析,由两名评分者根据编码进行分别评分。其中,两名评分者对被试所理解的民族团结的“民族”评分的肯德尔W为0.781,显著性水平为0.015;对被试民族团结观结构评分的肯德尔W为0.717,显著性水平为0.016。

数据用SPSS13.0进行处理。

二、结果

(一)民族团结观

研究从三个方面分析被试对民族团结的看法,一是分析被试认为民族团结的“民族”是什么层次的;二是分析被试对民族团结的看法由哪些成分组成;三是分析青少年的民族团结观的心理结构和水平。

1.被试对民族团结“民族”的理解

通过对问卷的阅读分析,研究将被试对民族团结“民族”的理解分为7个层次:①中华民族 (祖国);②各民族;③具体的几个民族;④单个民族;⑤人与人之间;⑥未明确指出;⑦不知道或所谈问题与民族团结毫不相干。

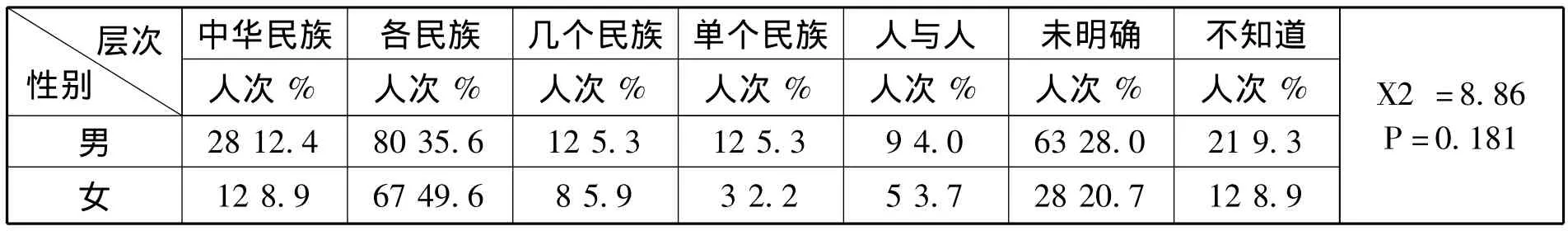

(1)不同性别的被试对民族团结“民族”的理解

从性别来看,男女被试对民族团结“民族”的理解7个层次上是没有显著差异的。

表2 不同性别的被试对民族团结“民族”的理解

(2)不同年龄被试对民族团结“民族”的理解

表3数据说明,不同年龄阶段的被试对民族团结“民族”的理解有着显著性差异。相较各年龄段的被试,13—23岁的被试将民族理解为“各民族”的频次百分比最高,理解为“人与人”的频次百分比最低。7—12岁被试最多地将民族团结理解为人与人之间的团结。13—23岁,以及24—35岁被试较多地将民族团结上升到“中华民族”或“祖国”的高度;而最多将“民族”理解为具体几个民族的是年龄最小阶段和最大阶段的被试。不知道什么是民族团结的被试在46—55岁之间最多。

表3 不同年龄的被试对民族团结“民族”的理解

(3)不同身份被试对民族团结“民族”的理解

表4数据表明,不同身份的被试对民族团结“民族”的理解有着显著差异。最多的将民族团结的“民族”理解为中华民族以及各民族的被试是大学生和高中生,其次是初中生。仅将“民族”理解为“几个民族”(比如,具体说傣族和汉族)以及“人与人”的,以小学生最多。大学生、高中生中,没有人将民族团结的“民族”理解为具体的几个民族,也没人将“民族”理解“人与人”。初中生、大学生中没人认为自己不知道民族团结是什么。高中生中也仅有4.5%的人不知道。不知道民族团结是什么,以小学生最多,其次是农民和其他人。

表4 不同身份被试对民族团结“民族”的理解

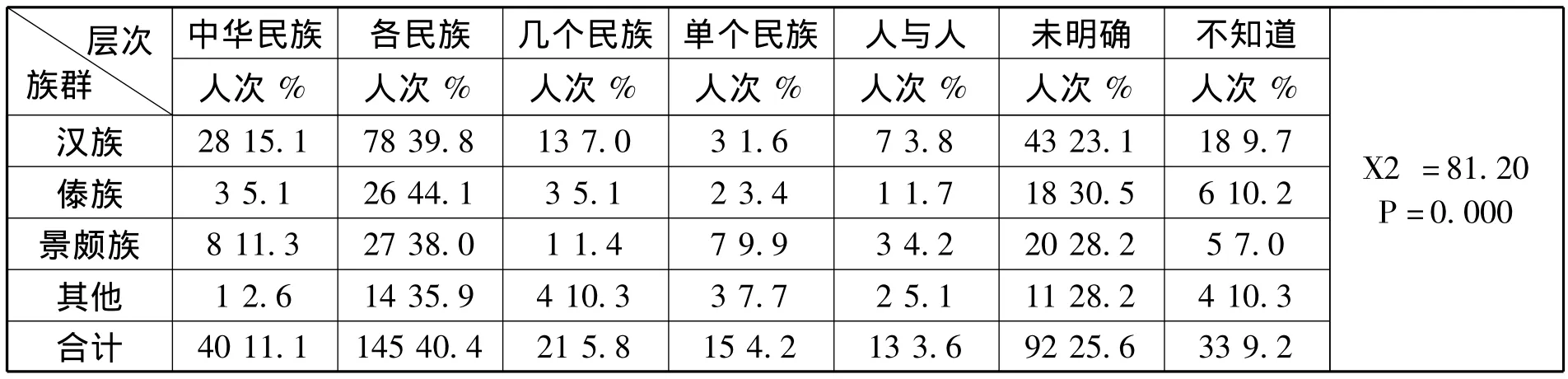

(4)不同族群被试对民族团结“民族”的理解

表5数据说明,不同族群被试在对民族团结“民族”的理解方面是有显著差异的。

表5 不同族群被试对民族团结“民族”的理解

从总体来看,不同族群被试对民族团结的“民族”最多的陈述是“各民族” (40.4%);有25.6%的人并不重视或忽略了民族团结的“民族”所指;也有11.1%的人将民族团结的“民族”理解为整个中华民族,上升到了国家、祖国的高度。

2.被试民族团结观的结构分析

为了探讨被试对民族团结心理的总体特征,本研究不对被试的描述话语进行词语或句子的频次统计,而是试图探讨构成被试对民族团结的话语背后所表现出来的认识特点,为此,研究在阅读问卷的基础上建构了8个方面的分类:①内涵,即用抽象的语言解释什么是民族团结,比如,“民族团结就是各民族之间的平等、团结、互助”;②价值,即对民族团结有什么作用、什么好处等,比如,“民族团结能使祖国更加强大”;③具体的行为 (或行为倾向),即具体的行为,比如,“民族团结就是有活一齐干,有酒一齐喝”;④内涵与价值,比如“民族团结就是各民族平等,民族团结就是好!”⑤价值与行为 (倾向);⑥内涵与行为 (倾向);⑦内涵、价值与行为 (倾向);⑧不知道或所谈问题与民族团结毫不相干。评分者根据被试的回答结果,只将其回答评为这8类中的一个类别。

对不同性别的被试的民族团结观结构进行比较发现,不同性别被试的民族团结观的结构不存在显著性差异。对不同族群的被试的民族团结观结构进行比较发现,不同族群被试的民族团结观的结构不存在显著差异。

(1)不同年龄被试的民族团结观结构比较

表6数据说明,不同年龄被试的民族团结观在结构上存在显著性差异。相比较而言,34.5%的13—23岁的被试从民族团结的内涵与价值理解民族团结问题,30.4%的13—23岁的被试从民族团结的内涵理解民族团结问题,即超过一半以上的13—23岁的被试从民族团结的内涵、价值方面理解民族团结问题;而65.2%的7—12岁的被试从具体的行为来理解这个问题,比13—23岁的被试高47.3个百分点。而24—81岁4个阶段的被试在此项目上的最低百分比为27.6%,比13—23岁被试此项上的人数百分比高9.7个百分点。表明自己不知道什么是民族团结的被试百分比最高的依次为:46—55岁被试、7—12岁被试、55—81岁被试。

表6 不同年龄被试的民族团结观结构比较

(2)不同身份被试的民族团结观结构比较

比较表7数据可知,初中生和高中生从内涵理解民族团结的人数百分比高于其他人;农民从价值方面理解民族团结的人数百分比最高;小学生、农民从具体行为方面理解民族团结的人数百分比最高;大学生和高中生从内涵与价值方面理解民族团结的人数百分比最高。较少的被试从价值与行为、内涵与行为、内涵价值与行为理解民族团结。不知道民族团结的人数百分比以小学生,其次是工人、干部等其他人以及农民最多,都超过了10%。

从总体上看,人们主要是从民族团结的具体行为、内涵、内涵与价值这三个方面来理解民族团结问题 (三项均超过了20%)。

表7 不同身份被试的民族团结观结构比较

三、讨论

由于被试来自民族自治地区,存在着部分青少年读完初中、甚至小学就不再继续在校读书,而回家务农或外出打工,因此,研究主要采取了两个视角——在校的、不在学校的青少年(13—23岁);在校青少年 (初中、高中、大学)综合探讨拟研究的问题。

该内容主要研究了民族团结中“民族”具体的所指以及民族团结观的结构,在与不同年龄、不同身份被试的对比中获得了有关青少年民族团结观的一些认识。

(一)青少年民族团结中“民族”的具体所指

青少年主要将民族团结中“民族”理解为“各民族”,很少将这一概念理解为“人与人”,也极少将“民族”理解为几个具体的民族。最多的是将民族团结的“民族”理解为中华民族以及各民族的被试是大学生和高中生,其次是初中生。大学生、高中生中,没有被试将民族团结的“民族”理解为具体的几个民族,也没人将“民族”理解“人与人”。

这一结果是怎么产生的?将13至23岁被试与儿童和24岁以上被试进行对比,儿童获取该知识的渠道与青少年大致相当,均集中于学校课程、学校活动和亲友讨论,青少年与儿童不同的是他们还更多地从广播电视获得了这方面的信息。青少年极少将民族看作“人与人”,但儿童却更多的提到了“人与人”,这可以用儿童思维发展的逻辑性没有青少年逻辑思维水平高来解释,青少年更善于用概括性词汇来表达意见,儿童更善于从身边的具体现象思考问题。

(二)青少年民族团结观的心理结构

青少年民族团结观的心理结构分析表明,被试并非单纯的从一个方面思考民族团结问题,他们对这一问题的考虑有的持单一角度,更多的持多角度观念。他们的回答涉及到内涵,价值,具体的行为 (或行为倾向),内涵与价值,价值与行为 (倾向),内涵与行为 (倾向),内涵、价值与行为 (倾向)七个方面。有的被试回答不知道,也有一些被试明显的答非所问。

64.9 %的13—23岁的被试从民族团结的内涵、内涵与价值方面理解民族团结问题;65.2%的7—12岁的被试从具体的行为来理解这个问题,而青少年从具体行为方面看民族团结问题的人数在所有年龄段中最少。与其他年龄段的人相比,青少年说自己不知道什么是民族团结的人数很少,仅有7.1%。如果从在校青少年 (初中、高中、大学生)来看,不知道什么是民族团结的人仅占3.7%,与小学生、农民和其他人相比,不知道该问题的人最少。这一结果的不同,主要是由部分非在校青少年造成的,他们到社会上成为了农民和其他人。在理解民族团结问题时,青少年被试很少单纯地从价值去理解,而24岁以上的成人单纯从价值理解民族团结的人都比青少年多,其中以36至45岁的被试单纯从价值理解民族团结的人数百分比最高,占21.3%,高出青少年被试17.7个百分点。青少年学生也比农民更少单纯的看待民族团结。

综合两个视角来看,趋势是一致的,青少年对民族团结的看法主要集中在内涵与价值(34.5%)、内涵 (30.4%)、具体行为 (17.9%)方面,他们不太从价值 (3.6%)、内涵与行为 (2.4%),行为与价值 (3.0%)以及内涵价值行为 (1.2%)来看民族团结。对民族团结的理想看法,应该能够将内涵、价值及行为整合起来,全面地来看待民族团结问题,然而研究显示出,被试对民族团结的理解显然是重视解释概念与表达概念所指物所具有的价值方面,其次是具体的行为表现。

问卷给被试呈现的问题是“什么是民族团结?请谈谈你对民族团结的看法。”第一个问题实质上是要求被试对民族团结进行解释,即下定义。由于初中、高中、大学学生的学习中,有机会接触到教材中对民族团结的表述,比如初中二年级历史教材中,就专门有这一内容,所以他们对民族团结的定义显得更接近学术理论表述。我国理论界对民族团结采用的定义,最常见“各民族”这样的表述。比如,民族团结是指各族人民基于共同利益基础上所形成的友好互助关系。民族平等是民族团结的前提和基础,民族团结是民族平等发展的客观要求和必然结果,是实现真正民族平等的根本途径。又如,民族团结是“各民族之间的团结和各民族内部的团结。中国共产党处理民族关系问题的一项准则。”[6](P156)民族团结是“各民族间和各民族内部在共同利益基础上结成的平等互助、友好合作的关系。它要求以消灭民族压迫和歧视,实现民族平等为前提。是马列主义解决民族问题的一项基本原则。”[7](P413—414)正因如此,研究不对被试回答的具体内容进行统计分析,以免使研究变成是对定义的统计。

四、结论

通过对调查结果的统计及分析,得到以下结论:

青少年对民族团结的看法主要集中在民族团结的内涵与价值、内涵、具体行为方面,他们不太从价值、内涵与行为,行为与价值以及整合内涵、价值与行为来看民族团结。青少年较多地采取整合民族团结内涵以及民族团结具有价值二者来看民族团结,另外,他们还较多地采用单一角度:内涵,其次是具体行为 (倾向)来理解民族团结。

青少年对民族团结的看法可以分为国家层面的民族团结、族群之间的民族团结、人与人之间的民族团结。从自己身边的实际情况去思考、体验民族团结问题的青少年被试很少,绝大多数青少年被试对民族团结的看法主要来自教科书、媒体,部分人不能举出实例,只能重复概念。

[1]Carla J,Reginald J.Racial identity,African self-consciousness,and career decision making in African American college women[J].Journal of Multicultural Counseling and Development,1998,26(1).

[2]张庆林,史慧颖,范丰慧,张劲梅.西南地区少数民族大学生民族认同内隐维度的调查 [J].西南大学学报 (人文社会科学版).2007,(1).

[3]王亚鹏.少数民族认同研究的现状 [J].心理科学进展,2002,(1).

[4]滕星,张俊豪.试论民族学校的民族认同与国家认同 [J].中南民族学院学报 (哲学社会科学版),1997,(4).

[5]高永久.论民族心理认同对社会稳定的作用 [J].中南民族大学学报,2005,(5).

[6]向洪.四项基本原则大辞典[M].成都:电子科技大学出版社.1992.

[7]邹瑜,顾明等.法学大辞典 [M].北京:中国政法大学出版社,1991.