以“家庭实验”展开的八年级化学探究——“曼妥思薄荷糖与可乐”引发的二氧化碳学习

2013-12-28袁菲菲

袁菲菲

(扬州梅苑双语学校 江苏 扬州 225000)

新的初中化学课程理念要求立足于学生适应现代生活和未来发展的需要, 着眼于提高科学素养, 构建知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观相融合的初中化学课程目标体系。 课堂教学要实现三维目标, 往往受时间、空间及班级人数等的限制。 为了弥补课堂中实验探究时间和空间的不足, 我们进行了“将学生家庭实验融入八年级化学探究”的尝试。 学生在家做相关实验, 怎样全面渗透化学新课程理念,尽可能地挖掘家庭实验的教育功能? 本文以家庭实验“曼妥思薄荷糖与可乐”的课堂教学为例进行讨论。

一、布置家庭实验

1. 确定内容

八年级化学的首要任务在于培养学生学习化学的兴趣。 实验兴趣是认知兴趣中重要的一种,只有当学生通过亲自探究, 从神奇的实验现象中获得快乐,产生的兴趣才具有一定的稳定性和持久性。 趣味型家庭小实验的设计更符合八年级学生心理特点。

案例:以网络流行一时的“可乐喷泉”为题,使学生感受化学实验的神奇,引导学生进入化学之门, 再因势利导,培养学生的观察能力、思维和分析能力。

2. 布置任务

开始探究时学生感到无所适从。 特别是对于他们司空见惯的现象,学生们不知要观察什么,探究什么。我们编制了导学稿,引导学生如何观察,如何从众多的现象中提取有价值的信息。

例如:

学海导航(友情提醒:请注意安全,在家长的监督下进行实验! )

试一试:关于“可乐喷泉”的实验。

操作:请你尝试着向一瓶600mL 的可乐中投入几颗曼妥思薄荷糖后,迅速离开。

要求:记录实验现象,并将实验过程用影像记录下来传给老师;总结实验中的感受(包括愉悦、困惑和感悟等), 并对实验进行反思: 如你对实验有什么疑问? 你有什么解决方法? 实验有什么改进的地方? 由该实验你联想到什么? 等等。

二、家庭实验交流与拓展

1. 教师评价

教师课前仔细评析学生的实验报告,收集观看学生传来的影像资料,发现其中的闪光点,总结出有价值的问题,并找出实验中的不足和存在的问题。 确定学生在课堂中交流家庭实验内容的顺序,精简学生的发言以充分显示大家在家庭实验过程中的宝贵亮点。教师做好评价、拓展和引导准备。

2. 课堂交流

课堂上, 教师表扬一些学生的认真实验态度、鼓励并展示有创意的实验探究,播放精选出的学生影像资料片,并抓住实验中闪现出的思维火花,共同探讨、解决疑难问题,同时生成新问题。

案例:

教师首先挑选播放了3 位同学的家庭实验视频,视频中,2 位同学的瓶内只产生了少量气泡,第三位同学的瓶内气泡涌动得相对剧烈一些。

看的过程中有学生说: 我看过网络视频了, 那里可乐可以喷出很高的液柱呢!(如图)

是什么原因导致他们的实验现象不够明显呢? 通过对比网络视频, 同学们总结到:

1. 应该使用新开瓶的可乐, 而不是喝了大半剩下的或开封已久的。

2. 放入薄荷糖的量要多(10 颗),而且一次性放入。 大多学生先放3 颗,发现现象不明显再放几颗,这样可乐里溶有的气体不能短时间内大量逸出,所以现象不是很明显。

3. 选用健怡牌可口可乐、雪碧效果较好。

教师引导:“可乐喷泉”的产生是由什么原因导致的?

学生猜想:1.与薄荷有关;2.与糖(甜味品)有关

教师再次播放三段视频。

第一段:将曼妥思薄荷糖、绿箭薄荷糖、荷氏薄荷糖、有薄荷味的阿尔卑斯分别放入可乐瓶中,对比实验现象。 发现其他的薄荷糖与可乐的反应都不及曼妥思来得剧烈。

提问:那么糖中的薄荷是不是真正的“凶手”呢?

学生:不像!

继续播放视频,找来冰糖放入可乐,冰糖的反应也很剧烈,但冰糖中根本就不含薄荷,显然薄荷不是造成喷泉的凶手。

提问:那么会和甜味有关吗?

第二段:将很甜的德芙巧克力(丝质顺滑)放入可乐里,并没有看到明显的气泡。 而将食盐放入可乐里,反应却十分剧烈。 对比之下,发现“凶手”也不是甜味品。

提问:“真凶”究竟是谁? 冰糖、食盐、曼妥思薄荷糖都与可乐能产生剧烈的反应,冰糖和食盐的反应甚至更加强烈!

学生:是物体的形状!

提问:好! 那么同学们先预测一下,要是把玻璃球放进可乐里会有喷泉吗?

然后播发第三段视频将玻璃球放入可乐中,没有现象。

结论:粗糙之固体表面的存在,常有助于反应的加速进行,对瓶内含有气体的可乐饮料而言,粗糙的固体表面是极佳的干扰源。可加速气体的逸出。因此,在置入曼妥思的短时间内,可乐瓶中将生成大量的气体,以致在瓶口造成喷泉现象。

这段亲身经历和体验,不仅使学生获得了化学知识和技能, 更重要的是激发了他们学习化学的兴趣,还使他们领略到借助科学的研究方法,能够理解科学的本质,从而培养了他们科学探究的精神,提高了学生的科学素养。

3. 迁移拓展

通过实验展示并分析了解了现象的本质后,学生们都很兴奋。 这时教师如何趁热打铁,顺势利导,激发学生思维,使学生从本实验中生成出新的探究点呢?

案例:

教师引导:从“曼妥思薄荷糖与可乐”实验中,自然会想到:曼妥思薄荷糖能与可乐一同享用吗?

学生活动1:如图1,学生口中含一颗曼妥思薄荷糖,喝一口可乐, 感受片刻后吐掉。(无教师指导,切勿模仿。 )

学生:我们有着同样的感受, 感觉有气体要从嘴中喷出。

提问:你知道“可乐喷泉”中喷出的是什么气体吗?

学生:可能是二氧化碳吧?

教师:如何证明是二氧化碳呢?

学生:我们生物课上学过,用吸管向澄清石灰水中吹气(如图2),石灰水会变浑浊,说明二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,所以只要把可乐气体通入澄清石灰水, 就可检验出是否是二氧化碳了。

学生: 将汽水中逸出的气体通入澄清石灰水中,也看到了石灰水变浑浊的现象(如图3)。

学生齐声回答: 可乐中冒出的气体是二氧化碳

教师继续引导: 除了我们每个人都是一部制造二氧化碳的机器外, 你们还能利用家中的生活用品制出二氧化碳吗? 从而引出家庭小实验:“醋鸡蛋”。

教师介绍“醋鸡蛋”的制作:

将一枚鸡蛋放入盛有大半杯白醋的透明杯中,观察现象,放置一昼夜以后,将鸡蛋从白醋中取出,观察鸡蛋有什么变化? 用蘸有澄清石灰水的玻璃片盖住。仔细观察有什么现象发生。

实验说明:可以在家里制取澄清石灰水。 有些食品干燥剂的主要成分为生石灰,如波力海苔中的“强力干燥剂”。 取一只玻璃杯,加入约半杯水,再加入一包“强力干燥剂”,用筷子搅拌,静置。 注意观察生石灰与水反应时的放热现象。

图1

图2

图3

学生活动2:可乐是许多同学的最爱,你们能否谈谈喝完可乐后的感受?

学生:胃很胀,想打嗝;鼻孔和嘴里有股气不由自主地往外涌……

引导:同学们觉得嗝出的气体是什么呢?

学生:还是二氧化碳吗?

引导:对! 可为什么二氧化碳喝到胃里会“想出来”呢?

引出家庭小实验:探究影响气体在水中溶解性的因素

实验用品:雪碧饮料( 新开瓶)、玻璃杯、一次性注射器(20 mL)、胶头( 用来封闭注射器针孔)

实验步骤1:探究压强对气体溶解性的影响。

将雪碧饮料倒入玻璃杯中, 用注射器吸取10 mL雪碧饮料, 用胶头封闭注射器针孔。 将注射器活塞用力往外拉, 观察注射器管中的现象 (如图4)。 松开手, 观察注射器管中的现象。 将注射器活塞用力往里推, 观察注射器管中的现象(如图5)。

实验步骤2:探究温度对气体溶解性的影响

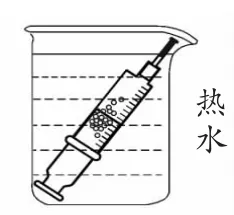

用注射器吸取10 mL 雪碧饮料,用胶头封闭注射器针孔。 将注射器放入盛满热水的玻璃杯中, 观察注射器中的现象(如图6)。再将注射器放入盛满冷水的玻璃杯中, 观察注射器中的现象(如图7)。

图4

图5

图6

图7

由此可见,只要我们勤于思考,乐于尝试,实验探究是无穷尽的。 我们可以把一些演示实验和验证性实验改变为学生探究实验,课堂容量有限,就借助于家庭小实验,以学生为主体,发挥教师的引导作用,使学生在探究的实践中不仅获得新知识, 并懂得获得新知识的途径,激发学生的求知欲和探究兴趣,培养学生的创造性思维能力。 这样的学习方式可使学生获益终身。

4. 失败乃成功之母

初次开展这样的探究教学活动,也暴露了一些问题。 如我在初二(3)班、初二(8)班同时开设了这样的课,但是二(8)班同学回家完成家庭实验的情况就远远差于二(3)班。 经过调查发现,很多同学其实都做了家庭实验,但是因为实验没能达到预期的效果,觉得即使做了实验也没什么意义, 所以就没有上传视频。直到在课上我展示了两位同学上传的现象不太明显的实验视频,并引导全班同学分析、总结获得正确的结论后,大家才懂得了失败并不可怕,只要我们善于总结教训,它往往能够成为前进的动力呢! 最后,全班同学在肯定了两位同学的探究精神同时,也给予了两位同学热烈的掌声。 很多同学课后找到我,表示下次的家庭实验无论成功与否,都会与大家分享,因为从失败的实验中更能学到知识。

三、总结反思

经过本次家庭实验教学之后, 我每次布置家庭实验, 学生都积极踊跃地实施, 并在班级范围内分享。 真正调动了学生做化学家庭实验的积极性, 延伸扩大了化学实验室的范围, 做到了化学与生活的结合, 并实现了多学科知识综合应用及情感态度价值观的综合教育功能, 渗透落实了初中化学新课程的理念。通过家庭实验及后续知识延伸, 初步形成了学生自主实验与课堂教学融为一体的新型教学模式。 所以,家庭实验的教学是一种应该倡导的综合教育手段!

[1] 何菊菊. 中学生化学实验技能的培养[J]. 新余学院学报,2012,17(2)

[2] 王忠林. 化学实验教学探索[M]. 北京:人民教育出版社,2005

[3] 丁华英. 初中化学实验教学设计的探究与实践 [J]. 科技创新导报,2009,(12)

[4] 高珊. 气体溶解度的影响因素的有效教学探究 [J]. 化学教育,2010,(10)