福建省水稻霜霉病诊断和病原鉴定

2013-12-24张绍升

刘 娟,张绍升

(福建农林大学植物保护学院,福建福州350002)

水稻霜霉病又称水稻黄化萎缩病.该病在国外分布于日本、意大利、美国、新西兰、保加利亚[1].我国早期发生于台湾、吉林、辽宁等水稻栽培区,江苏、浙江发生较普遍[2-3],目前在贵州、云南、湖南、湖北、江西等省均有发生[3-9].福建省于2003年在龙海市发现该病[10].2011年福建省福安市有些山区稻田的水稻发生黄化现象,对水稻产量造成了一定损失.笔者通过病害症状观察和病原鉴定,将该病害诊断为水稻霜霉病.

1 材料与方法

1.1 症状观察

以肉眼观察发病稻株的表观症状,并进行症状描述.采用次氯酸钠—酸性品红对稻株发病组织染色,观察病组织内的病原菌.

1.2 病原分离培养

选择性燕麦培养基:燕麦片30 g,琼脂20 g,水1000 mL,利福平 10 μg·mL-1,氨苄青霉素 50 μg·mL-1,70%五氯硝基苯 25 μg·mL-1.

采用组织分离法,用土壤浸出液诱导产生病原菌的孢子囊和卵孢子.

1.3 病原鉴定

根据病原菌的培养性状和孢子囊、藏卵器、卵孢子的形态特征,对照文献[3-4]的描述进行病原种类鉴定.

1.4 致病性测定

供试稻苗培育:将稻种浸泡、催芽后,播于灭菌砂土中育苗.

水培法接种测定:将3叶期水稻幼苗在自来水下冲洗干净,移栽至灭菌组培瓶内20 mL灭菌水中,每瓶5苗.用粘贴法将燕麦培养基上培养7 d的病原菌菌饼1块接种于每株苗茎基部,6次重复;然后将组培瓶置于28℃温室中保湿培养,观察病害发生情况.待接种的稻株发病后再进行病原菌分离和鉴定.

砂培法接种测定:将3叶期稻苗移栽于小桶内8 cm厚的干净砂土中,每桶4株,6次重复.移栽后3 d,用粘贴法将燕麦培养基上培养7 d的病原菌菌饼1块接种于每株苗茎基部.将秧苗置于28℃温室中常规管理,接种后15 d检查病原菌侵染结果.

2 结果与分析

2.1 症状描述

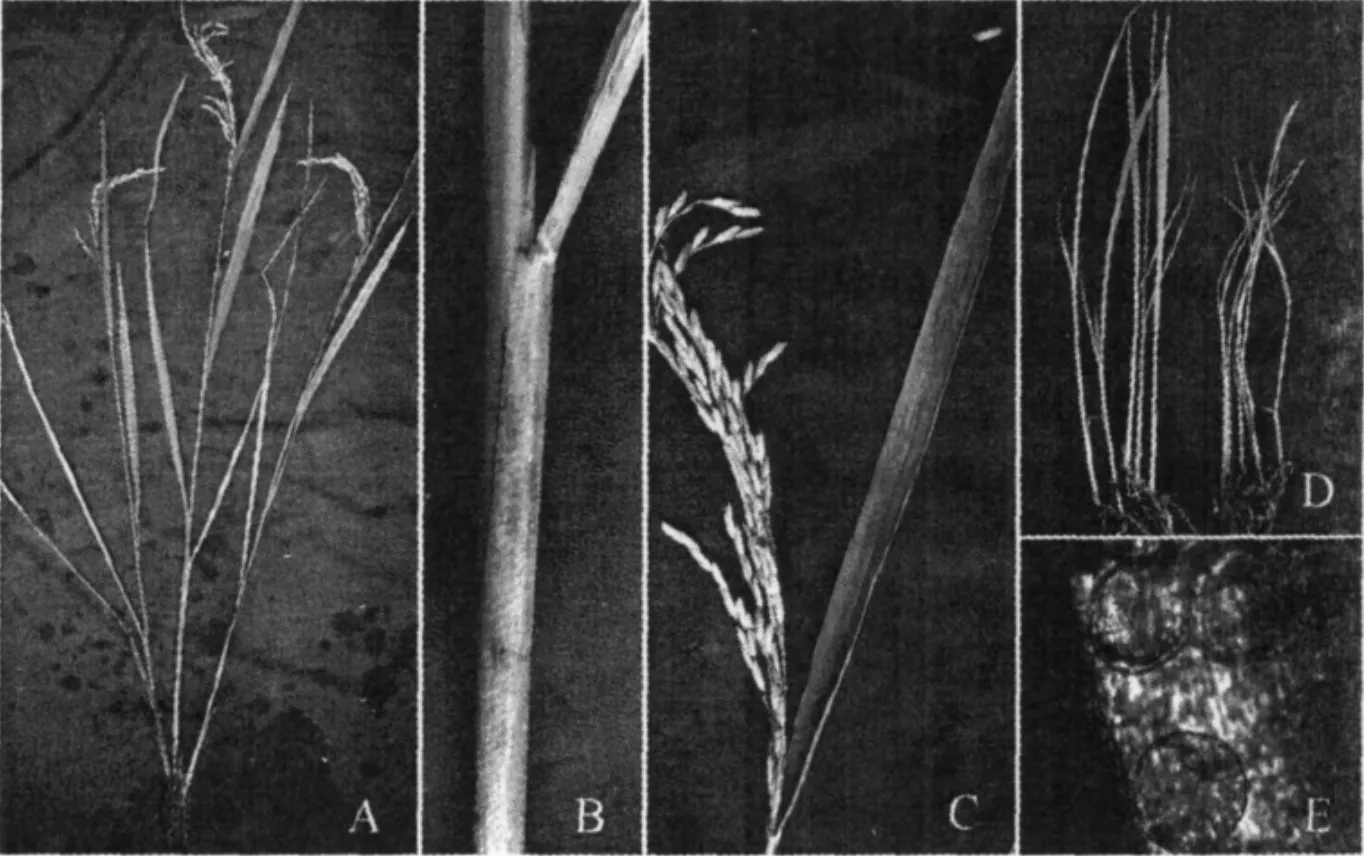

田间病株黄化、矮缩,叶片上产生黄褐色条斑,叶脉不褪色,形成斑驳花叶.病叶僵硬,张开角度较大(图1A).叶鞘和稻秆上着生黄褐色小点,后期转变成黄褐色条斑,病斑相互连接形成大斑块(图1B).下部叶片逐渐枯死,根系发育不良.病株孕穗后比健康植株矮小,分蘖减少,穗小,瘪谷多(图1C).病组织经次氯酸钠—酸性品红染色后,在显微镜下可以看到病原菌的藏卵器和卵孢子.

致病性测定也表现相同症状:植株矮小,茎秆纤细,叶片枯黄,根系衰退、变黑腐烂(图1D).接种15 d后的发病稻株叶鞘组织经染色和切片观察,也可以看到大量藏卵器和卵孢子(图1E).

图1 水稻霜霉病症状Fig.1 Symptoms of rice downy mildew

2.2 病原菌鉴定

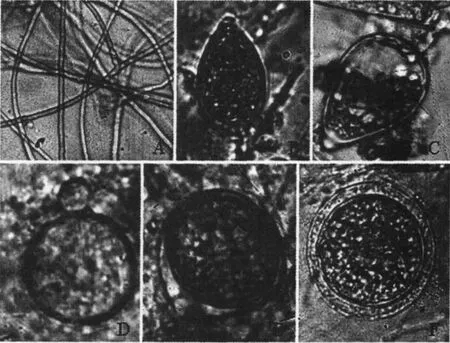

病原菌在燕麦培养基上呈灰白色圆形菌落、绒毛状,菌丝细长、无隔(图2A).切取培养基上的菌丝块置于水稻土壤浸出液中,可诱导产生孢子囊和藏卵器.孢子囊呈柠檬形,顶部有乳头状凸起,无色,单生于孢囊梗顶端(图2B-C),大小为(19.52-26.84)μm ×(14.64-19.52)μm;孢子囊内含多个游动孢子,游动孢子呈椭圆形,双鞭毛,静止子呈球形.藏卵器球形、淡黄褐色(图2D-E),大小为(51.24-53.68)μm×(51.24-48.8)μm;卵孢子包被于藏卵器壁内(图2F).

根据病原菌的形态特征,并对照文献[3-4]可知,病原菌为大孢指疫霉水稻变种[Sclerophthora macrospora(Saccardo)Thirumalachar,Shaw & Narasimhan var.oryzae Zhang & Liu].

3 讨论

通过对病原菌的分离、鉴定和致病性测定,首次确证福建省福安市发生水稻霜霉病.

水稻霜霉病的病原菌曾被鉴定为大孢指疫霉(S.macrospora),并且认为该菌有广泛的寄主范围,能侵染禾本科作物和杂草43属以上,常见的寄主作物有水稻、玉米、小麦、大麦、燕麦、黑麦、粟[2].张中义等[3]研究证实,大孢指疫霉在我国有3个变种,分别为大孢指疫霉玉蜀黍变种(S.macrospora var.maydis)、大孢指疫霉水稻变种(S.macrospora var.oryzae)和大孢指疫霉小麦变种(S.macrospora var.triticina).这3个变种的孢子囊和卵孢子大小不同,在自然条件下互不侵染原寄主以外的其他寄主.根据孢子囊的大小和自然寄主的差异将福建省福安市水稻霜霉病菌鉴定为大孢指疫霉水稻变种,该菌有别于小麦和玉米的霜霉病菌.

图2 水稻霜霉菌形态Fig.2 Morphology of S.macrospora var.oryzae

由于水稻霜霉病的症状易与水稻病毒病或生理性黄化衰退病混淆,本文提出了症状观察与病组织内病原菌染色检查相结合的水稻霜霉病诊断方法.病组织上的病原菌检查结果是最重要和可靠的诊断依据.

[1]魏景超.水稻病原手册[M].北京:科学出版社,1975:39-42.

[2]中国农业科学院植物保护研究所.中国农作物病虫害[M].2版.北京:中国农业出版社,1979:80-81.

[3]张中义,刘云龙,王英祥.大孢指疫霉三个新变种的研究[J].云南农业大学学报,1990,5(2):79-84.

[4]余永年.中国真菌志(第六卷.霜霉目)[M].北京:科学出版社,1998:380-386.

[5]胡双全,李艳华,王桂林,等.崇阳县水稻霜霉病发生特性及防治措施[J].湖北植保,2012(4):58-59.

[6]周爱贤,周勤,潘海清,等.上饶县水稻霜霉病的发生现状与防治技术[J].安徽农学通报,2010,16(6):98-99.

[7]孙涛,王大文,岑天能,等.贵州独山县水稻霜霉病的发生及鉴定方法[J].贵州农业科学,2009,37(10):104-105.

[8]桑维钧,陈婵,宋正均,等.贵州罗甸水稻霜霉病的发生特点与防治建议[J].山地农业生物学报,2006,25(3):268-270.

[9]朱训永,吴传勇,刘孝慧.水稻霜霉病的发生与防治[J].南京农专学报,1999,15(1):34-36.

[10]陈其能.水稻霜霉病的发生原因与防治技术初探[J].福建稻麦科技,2003(9):44.