软鳍新光唇鱼(Neolissochilus benasi)的人工繁殖与胚胎发育

2013-12-17潘晓赋王晓爱杨君兴陈小勇李再云

潘晓赋,刘 倩,王晓爱,杨君兴 ,陈小勇,李再云,李 列

1. 中国科学院昆明动物研究所 遗传资源与进化国家重点实验室,云南 昆明 650223

2. 中国科学院大学,北京 1000493

3. 西畴县经济商务局,云南 西畴 663500

胚胎和仔鱼畸形是水产业最为严重的问题之一,制定鱼类精卵质量评价体系,降低胚胎发育及仔稚鱼外部畸形是以放流为目的的鱼苗生产质量控制和研究的重要环节(Vay et al,2007;Yang et al,2013)。在传统渔业生产中, 仔稚鱼质量关乎水产品数量和质量, 在长期实践中虽已发展出了众多提高其质量的技术, 但效果不佳, 畸形率仍居高不下,影响其放流后生存能力(Tsukamoto et al, 1997)。造成畸形的原因很多, 如环境(温度、光照和盐度等)、营养和遗传等因素(Bolla & Holmefjord, 1988;Haddy & Pankhurst, 2000)。由于鱼卵孵化效果直接影响仔稚鱼畸形率, 且鱼卵人工孵化需花费大量人力物力, 因此, 客观评价鱼卵质量并淘汰低质量鱼卵在水产苗种生产实践中十分重要。鱼类胚胎发育可用于衡量亲鱼培育效果及评价仔稚鱼质量, 且能为其他野生近缘种鱼类的快速人工扩繁提供技术参考。

软鳍新光唇鱼(Neolissochilus benasi), 隶属鲤科(Cyprinidae)鲃亚科(Barbinae)新光唇鱼属(Neolissochilus)。历史上, 软鳍新光唇鱼是元江流域渔民的主要捕获对象, 主要分布于云南的河口、江城、西畴及元江等地, 境外分布于越南(Chu & Chen,1989)。近年, 由于捕捞强度大、梯级电站开发和保护意识薄弱等原因(Yang et al, 2010), 软鳍新光唇鱼种群衰退严重, 其种群在李仙江流域已属偶见, 目前,仅在云南文山州西畴县保存有较大种群(Yang et al,2011)。有关软鳍新光唇鱼的研究主要集中在其分类地位(Chen & Yang, 2003)和精子超低温冷冻(Wang et al, 2012), 在人工繁殖、胚胎发育和仔鱼畸形等方面尚未有提及。本研究在软鳍新光唇鱼人工繁殖成功的基础上, 观察和描述其胚胎发育过程, 为后续器官系统发生和毒理学研究奠定基础。

1 材料与方法

1.1 亲鱼来源与日常管理

2007年3月—5月, 由云南省江城县曲水镇引种软鳍新光唇鱼126尾, 饲养于中国科学院昆明动物研究所珍稀鱼类保育研究基地(海拔:2 008 m;N25°02′37.2″, E102°55′24.3″)。2008 年 3 月—2009年12月, 由云南省江城县曲水镇再次引种软鳍新光唇鱼495尾, 饲养于江城县附近鱼池(海拔1 134 m,N22°35′18.6″, E101°50′57.9″), 并于 2010 年 5 月运回中国科学院昆明动物研究所珍稀鱼类保育研究基地, 共存活459尾。2008年12月—2009年5月,由云南省西畴县鸡街镇引种软鳍新光唇鱼2 126尾,饲养于西畴县珍稀鱼类养殖基地(海拔 1 091 m,N23°29′21.9″, E104°40′28.3″)。

养殖池塘面积为100~200 m2、水深为1.0~1.5 m,水温为16~25℃, 养殖密度<3 kg/m3, 雌雄比为1:1.5。每年 10月—翌年 3月光周期为光照:黑暗为 10 h:14 h, 每年 3月—9月光周期为光照:黑暗为 12 h:12 h。每隔3 d注入一次新水, 每次增加池水15~20 cm。仔稚鱼孵出后8~25 d饵料为蛋黄浆和虾浆等, 每日投喂 4次, 具体投喂量为每千尾用蛋黄一个, 鲜虾50 g研磨成浆全池泼洒。25 d以后投喂轮虫, 其后, 饵料主要以111鲤种鱼饲料和蛋白含量为40%的粉状饲料为主, 辅以活饵、添加矿物质和维生素等, 上、下午各投喂一次, 日粮为亲鱼体重的~3%, 每次投喂量以在15~30 min内吃完为度。繁殖前1个月营造流水环境, 促进亲鱼[体长(182.5±28.1)mm, 体重(95.51±20.1)g]性腺成熟。

1.2 人工繁殖

参照鲤(Cyprinus carpio)人工繁殖方法(Horváth et al, 2002), 0.9%生理盐水稀释混合催产素[促黄体素释放激素 A2(LHRH-A2, 宁波第二激素厂)2.0 μg/kg及马来酸地欧酮(DOM, 宁波第二激素厂)1.0 mg/kg], 肌肉注射, 雄鱼注射剂量减半。注射~24 h施行干法人工授精, 然后, 鱼卵及时用霉菌净(重庆富尔家动物药业有限公司)消毒15 min,孵化水温控制在 20 ℃。人工授精前, 光学解剖镜(Zeiss Stemi 2000-C, Germany)/显微镜(Olympus CX21)下观察卵子/精子情况。

1.3 胚胎发育观察

解剖镜下, 精卵结合—原肠胚早期, 每 15 min观察一次; 原肠胚早期—8体节期, 每30 min观察一次; 8体节期—27体节期, 每1 h观察一次; 27体节期—鱼苗孵化, 每2 h观察一次; 鱼苗孵化后, 每12 h观察一次(Zhang & Zhao, 2000; Xing et al,2011)。每次观察取样 15粒, 发育时间以>50%受精卵到达该期的时间为准。同时, 数码相机(Nikon Coolpix 955, Japan)拍摄发育时相, 胚胎发育时相及名称依据Ma et al(2008)。

1.4 数据收集

核偏位率(nucleus deviation rate, ND)为鱼卵放置于 10%醋酸溶液后, 发生核偏离的鱼卵数量占所测鱼卵总数的百分比(Pan et al, 2011)。胚胎存活率(rate of embryo survival)为胚胎发育到某一发育时相时存活的胚胎数量与所观察胚胎总量的比值。孵化率(hatching success)为出膜仔鱼数量与受精卵总量的比值。生存率(survival success)为仔鱼出膜时的存活率, 即出膜仔鱼数量与鱼卵总量的比值(Yin,1995)。胚胎畸形率(rate of embryonic malformations)为鱼卵从受精到出膜间所产生的畸形胚胎数量与受精卵总量的比值, 另外, 详细记录畸形存在部位(如口、脊椎、胸腔及眼部等)及其他表现形式(如卵黄囊吸收异常及双头等), 统计其数量并计算其占畸形胚胎总量的百分比。

1.5 数据处理

数据均以mean±SD表示, 单因素方差分析和回归分析处理数据, 所有数据处理在SigmaPlot10.0中进行, 显著性水平为P<0.05。

2 结 果

2.1 卵子和精子特性

软鳍新光唇鱼产卵量为 1 986~5 854 粒/尾,卵径为 2.2~2.8 mm, 卵膜透明, 卵黄球较大, 呈橙黄色。受精卵遇水卵膜逐渐膨胀, 卵径可达2.5~3.2 mm, 为半浮性卵, 无粘性, 卵粒比重大于水,在静水中沉底发育, 但在流水中可以漂浮不沉底。

软鳍新光唇鱼精子密度为(16.32±2.89)×109个/mL, 鲜精平均活力为(60.6±3.2)%, 平均寿命为(70.2±5.3)s。正常情况下, 精液为乳白色, 精子密度越大, 乳白色愈浓, 密度越小, 颜色越淡。

2.2 人工繁殖情况

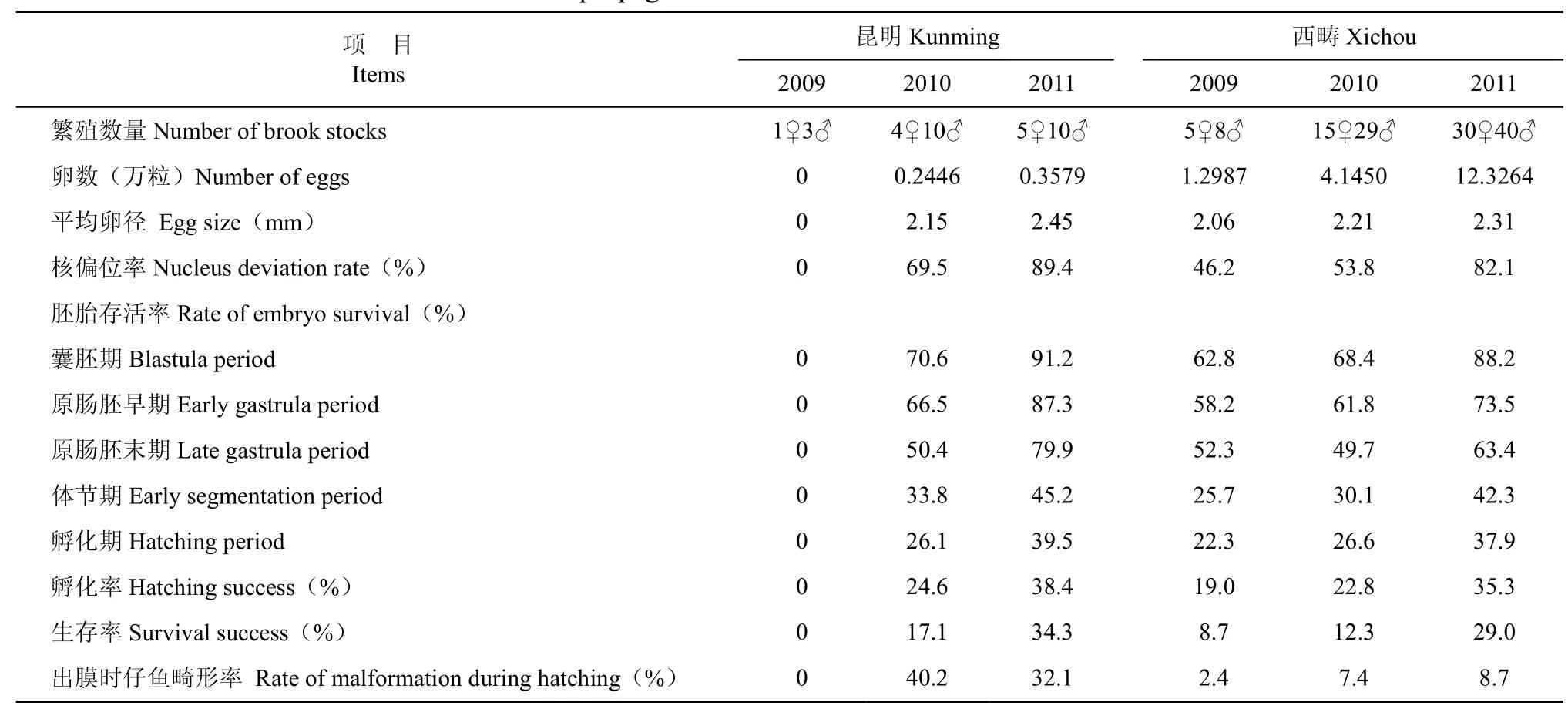

共催产60尾雌鱼和100尾雄鱼, 其中, 雌鱼成功47尾(78.3%), 雄鱼成功92尾(92.0%)。平均核偏位率为73.2%, 平均孵化率为32.4%, 共孵化仔鱼4.35万尾。各批次的催产、产卵及各时期胚胎存活率见表1。

表1 2009—2011年软鳍新光唇鱼人工繁殖结果Table 1 Artificial propagation of Neolissochilus benasi from 2009 to 2011

2.3 胚胎发育

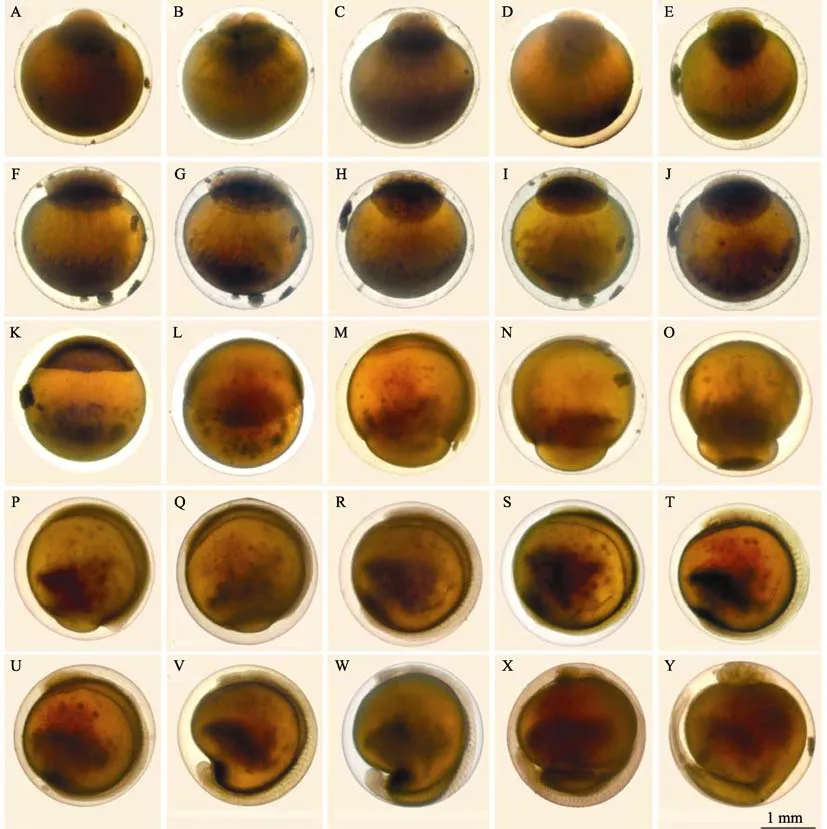

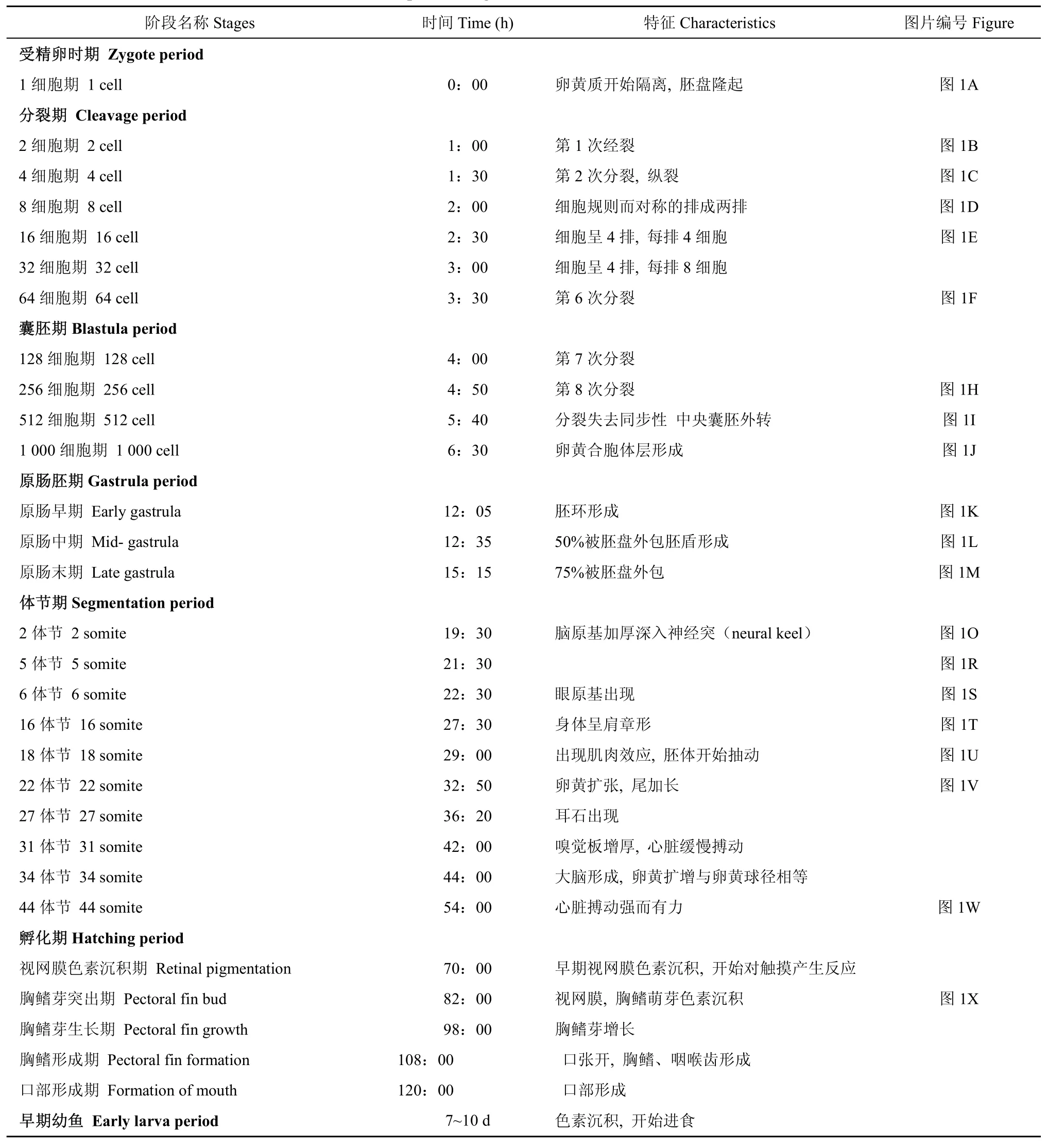

水温 20 ℃条件下, 软鳍新光唇鱼鱼卵从受精到鱼苗孵出需~120 h(表2), 胚胎发育过程分为受精卵时期、分裂期、囊胚期、原肠胚期、体节期和孵化期等6个时期。

2.3.1 受精卵期

受精后~30 min, 原生质向动物极集中, 动物极顶端颜色逐渐变浅, 在卵黄上方形成明显突起, 即胚盘, 胚盘不透明, 占胚胎的很小比例 (图1A)。

2.3.2 分裂期

软鳍新光唇鱼卵子的卵裂属盘状卵裂或不完全卵裂, 仅在胚盘上进行。受精后1 h, 胚盘出现第1次分裂, 为经裂, 在胚盘顶部中央出现一纵沟,把胚盘分裂成两个均等的细胞(图 1B); 受精后90 min, 进行第2次分裂, 新分裂沟与第1次分裂沟垂直, 为纵裂, 形成四个大小、形态相似的细胞(图1C); 受精后2 h, 进行第3次分裂, 在第1次分裂面的两侧各出现一条与之平行、而与第 2次分裂沟相垂直的分裂沟, 最后形成8个等大的细胞, 规则而对称地排成两排(图1D); 受精后2 h 30 min, 发生第4次分裂, 在平行于第2次分裂面的两侧各出现一条分裂沟, 形成4排、每排4个, 共16个细胞, 原生质网密集(图1E); 受精后3 h, 开始第5次分裂,这次分裂完成后形成4排、每排八个, 共32个细胞,细胞出现差异, 边缘细胞略大, 分裂球最大宽度和卵黄直径比较接近; 受精后3 h 30 min, 发生第6次分裂,形成64个细胞(图1F), 从此, 分裂球越分越小, 细胞数量越来越多, 细胞团呈方形隆起。

2.3.3 囊胚期

卵裂继续进行, 细胞愈分愈小, 数目不断增加,受精后4 h, 形成128个细胞; 受精后4 h 50 min, 形成256个细胞(图1H); 受精后5 h 40 min, 形成512个细胞, 此时, 分裂失去同步性, 中央囊胚外移;受精后6 h 30 min, 卵黄合胞体层形成(图1I); 受精后7 h 20 min, 胚盘处细胞团高高隆起, 呈高帽状,进入囊胚早期(图1J); 受精后8 h 10 min, 进入囊胚中期, 胚细胞团高度有所下降; 受精后9 h, 囊胚晚期开始, 胚细胞团进一步下降, 囊胚变低变薄。整个囊胚期持续时间为~7 h 5 min。

2.3.4 原肠胚期

受精后12 h 5 min, 进入原肠早期(图1K), 囊胚细胞继续下包, 且由于分裂球的下包、内卷运动而在胚盘边缘形成胚环(图1L); 受精后12 h 35 min, 进入原肠中期, 卵黄 50%被胚盘外包, 可见胚盾雏形;受精后15 h 15 min, 分裂球细胞下包达卵黄体的3/4,胚盾继续延伸, 进入原肠末期(图1M); 受精后19 h,背缘前端加厚膨大成为脑泡原基, 背唇、腹唇明显(图1N)。整个原肠期持续时间为~6 h 55 min。

2.3.5 体节期

图1 软鳍新光唇鱼胚胎发育(水温20 ℃)Figure 1 Embryonic development of Neolissochilus benasi at 20 ℃

受精后19 h 30 min, 胚胎发育进入体节期, 胚盾逐渐增厚(图1O), 形成神经板雏形, 胚盘继续下包>5/6的卵黄, 形成卵黄栓(图 1P)。受精后 21 h 15 min, 胚孔封闭(图1Q); 受精后21 h 30 min, 胚体中部出现五对肌节(图1R); 受精后22 h 30 min,胚体中部出现六对肌节, 胚体头部两侧形成椭圆形眼囊(图1S); 受精后27 h 30 min, 16体节构成的身体呈肩章形(图1T); 受精后29 h, 胚体开始出现肌肉效应, 此时肌肉收缩微弱且无规则节律(图1U)。胚体尾部随时间推移而不断伸长(图1V),心脏位于头下后方, 受精后42 h, 心脏开始搏动, 初时搏动微弱无力, 逐渐变得强而有力(图1W)。

2.3.6 孵化期

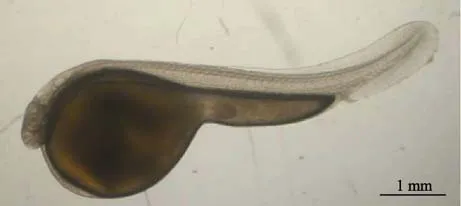

受精后120 h, 仔鱼开始孵出, 孵出前胚体在卵膜内环绕超过一圈, 出膜前胚体扭动加剧, 尾部加速摆动, 最终将卵膜顶破, 胚体脱膜而出(图1X)。初孵仔鱼身体稍弯曲, 数分钟后伸直(图2)。

软鳍新光唇鱼初孵仔鱼全长~6.5 mm, 出膜后5~10 h, 仔鱼全身透明, 眼睛尚无色素, 血液呈淡黄色, 尾部逐渐伸直, 但卵黄囊大, 游泳能力弱,一般静卧水底, 做垂直游动(图3)。

图2 软鳍新光唇鱼初孵仔鱼Figure 2 Newly hatched larvae of Neolissochilus benasi

图3 软鳍新光唇鱼仔鱼(出膜后5~10 h)Figure 3 Larvae of Neolissochilus benasi, 5 to 10 hours after hatching

2.4 仔鱼畸形

胚胎发育过程中, 畸形出现的部位主要有口部、胸腔、脊索及眼部等, 另外, 卵黄蘘吸收异常和双头也是畸形的表现形式(图 4)。其中, 脊索畸形较为常见(92.3%), 其次分别为胸腔增大(78.1%)、口部畸形(35.4%)、眼部畸形(18.5%)及双头(0.1%)。脊索畸形主要出现在体节期, 胚体并没有像正常胚胎发育一样伸长, 卵黄囊的形状不能与胚胎的伸直相适应而始终维持椭圆形结构,出膜后才继续完成胚胎拉长和尾部发育, 造成胚胎脊索弯曲畸形。脊索畸形均伴随着胸腔增大, 在胚胎出现肌肉效应后, 胚体肌细胞的收缩和舒张一般为无规律颤抖, 而后并不形成心脏原基, 无心脏搏动。

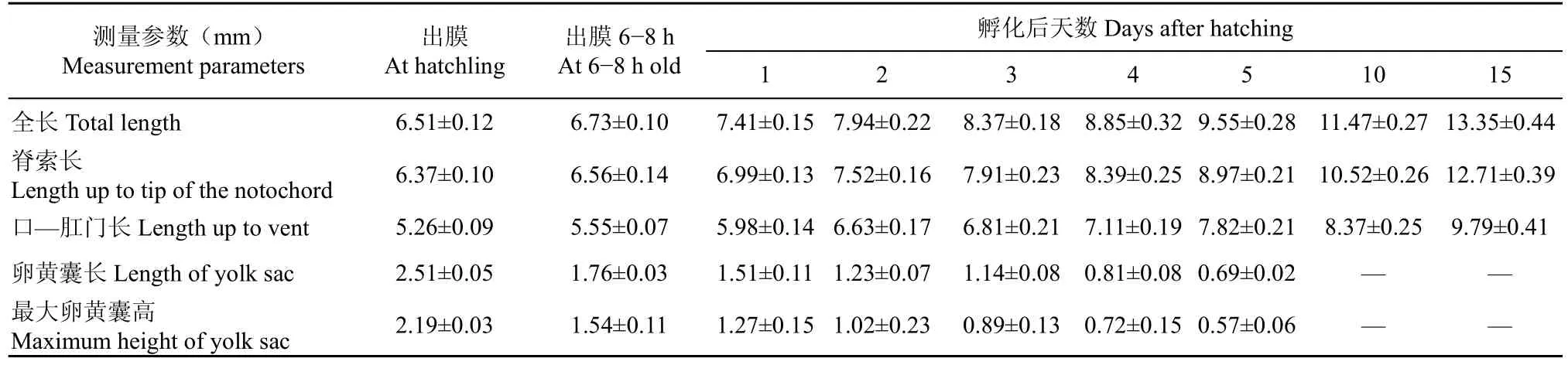

2.5 仔鱼生长

刚出膜的软鳍新光唇鱼仔鱼全长、脊索长和口—肛门长分别为(6.51±0.12)mm、(6.37±0.10)mm和(5.26±0.09)mm(表2), 混合营养期为5~7 d。出膜后第10 d, 鱼苗的卵黄囊全部吸收完, 仔鱼开始开口摄食, 能够自由游动。经过15 d的生长, 仔鱼全长、脊索长和口—肛门长分别为(13.35±0.44)mm、(12.71±0.39)mm 和(9.79±0.41)mm。45 日龄仔鱼平均存活率为86.5%。孵化后40~55 d, 仔鱼开始出现鳞片, 进入稚鱼期。

3 分析与讨论

3.1 亲鱼培育与鱼卵质量的关系

图4 软鳍新光唇鱼仔鱼的畸形形式Figure 4 Deformity models in larvae of Neolissochilus benasiA:脊椎畸形; B:卵黄囊异常; C:双头; D:胸腔增大。A:deformities of spinal column; B:yolk-sac resorption abnormalities; C:occurrence of conjoined twins; D:chest deformities.

表2 软鳍新光唇鱼各发育阶段(水温20 ℃)Table 2 Development stages of Neolissochilus benasi at 20 ℃

亲鱼培育技术是在了解培育亲鱼性腺发育特点、繁殖习性和影响产卵繁殖的生态环境因素的基础上建立的。但是, 目前尚无法完全模仿多种鱼类的繁殖季节生态环境。为确保软鳍新光唇鱼繁殖成功, 除池塘环境、水质、空间和温度等因素外, 养殖环境下鱼卵质量的影响因子更能引起人们的广泛关注(Pan et al, 2009), 但雄鱼精液品质检测则鲜见报道(Wang et al, 2012)。软鳍新光唇鱼精液监测发现, 雄性个体鲜精平均活力为(60.62±3.21)%, 低于鲤(Cyprinus carpio)、鲢(Hypophthalmichthys molitrix)和草鱼(Ctenopharyngodon idellus)等(Chen et al, 1992)。但是, 若使用鲜精实施人工授精, 原肠胚早期胚胎存活率均>50%,因此, 鲜精活力并不一定会影响鱼卵受精率。由于繁殖所用鱼类均采自野外, 虽然经过短暂池塘饲养,初步建立亲鱼培育技术体系, 但仍然有许多技术细节需要完善。在滇池金线鲃(Sinocyclocheilus grahami)和抚仙金线鲃(Sinocyclocheilus tingi)亲鱼培育实践中也发现了类似问题, 而尽量提供适合的养殖条件, 最大限度低捕获诱发的压力, 可以显

表3 软鳍新光唇鱼孵化期和胚后发育各阶段仔鱼测量Table 3 Average measurements (mm) of hatchlings and post-larvae of Neolissochilus benasi at various stages of development

著提高繁殖效率(Pan et al, 2009, 2011)。

3.2 胚胎发育特点

本研究首次描述软鳍新光唇鱼的胚胎发育, 其胚胎发育过程与宽口光唇鱼(Acrossocheilus monticola)(Yan et al, 1999)、云南光唇鱼(Acrossocheilus yunnanensis)(Tang & He, 1982)、 倒 刺 鲃(Spinibarbus denticulatus denticulatus)(Yi et al,2004)、中华倒刺鲃(Spinibarbus sinensis)(Huang et al, 2009)、黑脊倒刺鲃(Spinibarbus caldwelli)(Huang, 2009)、斑马鱼(Danio rerio)(Kimmel et al,1995)和鱇鱼良白鱼(Anabarilius grahami)等(Ma et al, 2008)较为相似, 主要形态特征出现顺序基本相同, 仅分期时间略有不同。相对于同属鲃亚科的倒刺鲃(44 h)、宽口光唇鱼(~57 h)、黑脊倒刺鲃(~60 h)、中华倒刺鲃(~60 h)和云南光唇鱼(66 h), 软鳍新光唇鱼发育速度较慢, 这可能与其较大的卵黄囊(Tang & He, 1982; Yan et al, 1999)和较低的孵化温度有关(Yan et al, 1999), 与宽口光唇鱼、云南光唇鱼、倒刺鲃和斑马鱼相比, 原肠胚末期, 软鳍新光唇鱼胚体中部已可见体节雏形。

3.3 胚胎与仔鱼致畸原因分析

自然状况下, 鱼类胚胎和仔鱼阶段畸形<10%(Klumpp & Von Westernhagen, 1995)。西畴人工孵化畸形率较接近自然状况(2.4%~8.7%), 而昆明的畸形率则较高(>30%)。一般认为, 胚胎与仔鱼畸形与自然环境中水的温度、硬度、pH、光周期以及食物组成和营养等密切相关(Bolla & Holmefjord,1988; Haddy & Pankhurst, 2000)。昆明和西畴两地亲鱼的培育方案相同, 但昆明种群培育效果优于西畴种群, 初步认为昆明种群的胚胎和仔鱼畸形率偏高与水(温度等)和光周期等自然因素关系更大, 且这些因素的协同作用可能导致了鱼卵早破现象。

鱼卵早破是指胚胎发育至原肠胚末期后, 卵膜出现皱襞或塌瘪, 在流水冲击下胚胎提前出膜,进而导致胚胎畸形的现象, 其原因主要有:鱼卵质量差、孵化用水溶氧低及放卵密度过大等。卵子过熟或不成熟均为鱼卵质量差的表现, 可体现于卵径大小、卵子形态等外部形态。孵化用水溶氧低可能是由于受精率低, 死卵较多, 不能及时将死卵移出孵化盆而引起水质恶化导致缺氧。放卵密度过大, 水中溶解氧不能满足胚胎发育所需溶氧也会导致胚胎畸形。软鳍新光唇鱼发育至原肠胚期时, 由于鱼卵质量较差、水温波动较大及水质恶化等原因, 使细胞分裂时序紊乱, 但在该时期很难观察到畸形产生。畸形主要出现在体节期, 胚体没有伸长, 尾芽发育停滞, 出膜后尾部才继续发育, 造成胚体脊索不能正常向前后伸直,或是弓背, 或是弯尾, 或是两者兼有, 从而使神经管、脑、脊髓及眼睛不能正常分化。因此, 在亲鱼培育管理中应尽量提供适合的养殖条件, 如池塘大小、水质和光强度等。

另外, 高活性新型鱼类催产剂的使用使得许多生殖功能紊乱鱼类在池塘养殖环境下得以繁衍。与传统催产剂(鱼脑垂体匀浆液和人体绒毛膜促性腺激素)相比, 高活性新型鱼类催产剂催产效果好且稳定、成本低、效价稳定且排卵和产卵效应时间短而具规律性, 有利于安排生产。但也有研究表明,使用催产剂效果不显著, 而对鱼卵质量影响很大(Bonnet et al, 2007), 如对虹鳟(Oncorhynchus mykiss)的人工催产研究显示, 催产剂的使用是造成眼色素出现后的胚胎和出膜后仔鱼大量死亡的原因之一(Bonnet et al, 2007)

3.4 人工增殖实践中的问题

目前, 鱼类早期胚胎畸形率高的机制尚不明确。多数研究认为偏高或偏低的温度是导致胚胎和仔鱼大量畸形的主要原因之一(Huang et al, 2009),而在人工控制条件下, 例如控制温度、溶氧等, 并未降低胚胎畸形率, 有时反而增高。在孵化过程中,除鱼卵质量外, 某些物理因素也可导致胚胎死亡,例如孵化用水溶氧过高, 在鱼卵周围集聚一个或数个气泡, 使鱼卵长时间不能下沉, 导致鱼卵死亡。这种情况主要发生在孵化后期, 此时水质变肥, 水温高时光合作用强, 水中溶解氧过饱和, 而及时加入新水则可解决该问题。

致谢:中国科学院昆明动物研究所的马莉协助处理胚胎发育照片; 中国科学院昆明动物研究所的杨剑、刘淑伟、杨博、王伟营和蒋万胜参加了部分野外引种工作, 西畴县第一中学的徐红梅和西畴县新街镇的徐清辉参加了西畴县珍稀鱼类养殖基地的亲鱼培育和人工繁殖工作, 在此一并表示感谢!