中国翼手目动物区系分类与分布研究进展、趋势与前景

2013-12-17刘志霄张佑祥张礼标

刘志霄,张佑祥,张礼标

1. 吉首大学 生物资源与环境科学学院, 吉首 416000 2. 广东省昆虫研究所, 广州 510260

翼手目(Chiroptera)动物俗称蝙蝠,是哺乳纲(Mammalia)中除啮齿目(Rodentia)以外的第一大目,广布于地球上除南极和北极以外的广大区域,但主要分布于常年比较温暖湿润的热带和亚热带地区。蝙蝠是能真正飞行的夜行性哺乳类动物,白天及冬眠期间栖居于岩洞、隧道、矿井、树洞、竹筒及房屋的缝隙间等栖息地中,食性非常多样,绝大多数主要捕食农林昆虫,也有主食果类、花蜜,甚至食鱼或以吸血为生的种类,在自然生态系统及生物多样性的维持与稳定中起着非常重要的作用;同时也是许多人畜共患病病源体的携带者,与人类关系非常密切,是人类生产与生活中必须认真面对的一大特殊类群(Wu & Hu, 2000;Zhang & Zhang,2005;Zhang, 2009)。

对蝙蝠区系分类、分布及生存现状的调查与研究是一项基础性的工作,有利于人类对蝙蝠多样性的认识和物种保护计划的制订,也是深入研究其生理生化特征、生态习性与行为模式、遗传分化历史,以及人类疫病防控的理论依据与实践基础,一直受到国内外学者的高度重视。国际上已出版了许多分类学专著,其中《Mammal Species of the World》记述全球翼手目 18科 201属 1 107种(Simmons,2005),但因成书于2002—2003年,其后发表的新种未列入,而Reeder et al(2007)最新统计,目前已知全球翼手目动物1 133种。事实上,我国学者近年在蝙蝠区系分类与分布研究方面又取得了丰硕的成果,为世界翼手类的深入研究做出了重要贡献。为进一步推进工作,现将自 2000年以来所取得的进展与趋势作一简要综述。

1 研究方法

通过中国知网www.cnki.net和国家科技图书文献中心网络服务网www.nstl.gov.cn进行期刊论文查询。主要检索字段为(或篇名中包含)“翼手”;查询条件:全部馆藏,全部记录,出版年2000—2012,模糊查询。在查询条件相同的情况下,再使用补充检索字段“蝙蝠”予以重查。为避免遗漏,经过了反复多次检索,并进一步扩大检索面,将检索字段设置为“蝠”进行检索。

综合所检索到的所有文献,选择篇名中包含主题词“分类”、“分布”、“新记录”或“新纪录”、“地理差异”、“系统发育”、“多样性调查”等明显与本研究相关的文献,剔除不相关的文献,而对于根据题目难于确定相关性的论文,则视论文中主要涉及的科学问题是否与“分类或分布”有关而予以取舍。

在所选择的文献中,排除科普、书讯或化石等方面的论文,对于以形态、生态、回声定位、核型、生理生化或分子生物学等方面为主体内容而不涉及蝙蝠分类与分布实际内容的论文也不纳入分析的范围。

对于以中国学者为第一作者的相关的外文文献则主要通过www.nstl.gov.cn的西文期刊检索功能与上述检索方式,结合对ScienceDirect、Springlink和Web of Science查询、作者赠送等积累的相关资料进行反复查检。

对于篇名中包含“兽类新记(或纪)录”的论文则依文中是否涉及翼手类新记录予以取舍。

将遴选出来的文献主要按研究内容的侧重点归为四类:I. 新种发表;II. 分布新记(纪)录报道;III. 一般性的资源调查、区系或多样性分析;IV. 综合性分类与系统发育研究。然后,再做进一步细化分析。

为了使分析具有可比性,我们还按以上检索方式查询了 2000年以前的相关论文,并对这些文献进行了相应的遴选和归类整理。然后将所有这些期刊论文按年代进行归类编排,并用Microsoft Excell软件进行图示处理。

此外,为便于更广范围内综合把握有关信息,我们还查阅了自1949年以来我国大陆所出版的有关哺乳动物的学术专著、地方兽类志、兽类图谱、图鉴或手册中所涉及翼手目动物分类与分布的内容,以及网上我们可以检索到的相关的学位论文。同时,也简要分析了我国台湾蝙蝠学者的相关成就。

2 结果分析与讨论

2.1 论著的分布格局

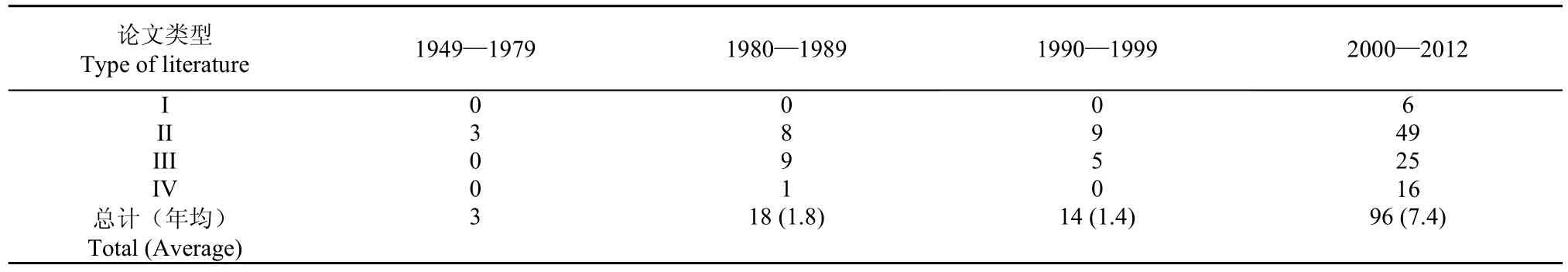

共遴选到有关我国(大陆)翼手目区系分类与分布研究相关的期刊论文131篇(表1),其中21世纪96篇,占73.3%,年均7.4篇,约为之前年均篇数的4~5倍(表1), 4种类型的论文数量都迅猛增长,尤其是新记录(包括中国新记录、省级新记录等)报道多达49篇,占论文总数的51%。

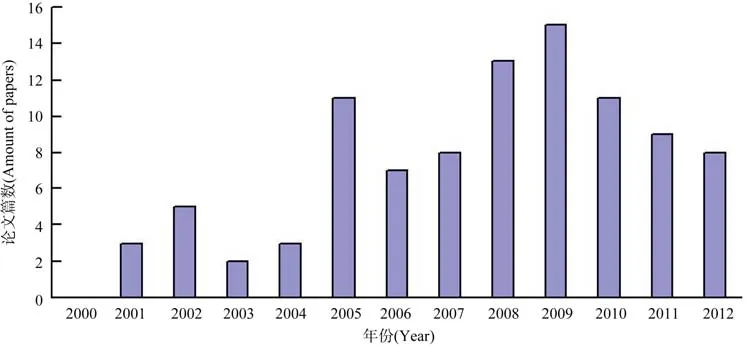

自 2000年以来,按年度发表的论文数量分布情况如图1所示,可见13年间几乎呈现出3~4年峰值逐渐增高的周期性(波浪型上升趋势),3个峰值分别出现在2002(5篇)、2005(11篇)和2009年(15篇)。

解放后至文革前,我国(大陆)先后出版了几部重要的兽类学著作(Shou, 1958, 1962; Xia, 1964;Qian et al, 1965),其中记述了一些翼手目动物。文革期间对翼手目的研究则几乎处于停滞状态。自1980年代初期至1990年代中期,我国的兽类学研究进入了编写志书或名录的高峰阶段,书中都对翼手目动物作了记述。自 1990年代后期起,应自然保护事业发展的需要,我国的兽类学著作向着综合性与实用性的方向发展,陆续出版了一些图鉴、红皮书、分布大全及野外兽类识别手册。21世纪以来,先后出版了《世界哺乳动物名典》(Wang et al,2001)、《中国哺乳动物物种和亚种分类名录与分布大全》(Wang, 2003)、《中国物种红色名录》(Wang& Xie, 2004)、《中国哺乳动物图鉴》(Sheng, 2005)、《中国兽类识别手册》(Yan et al, 2006)、《中国兽类彩色图谱》(Yang & Yang, 2007)、《中国哺乳动物彩色图鉴》(Pan et al, 2007)、《中国兽类野外手册》(Smith & Xie, 2009)等著作,其中都对我国的翼手目动物进行了记述或图示。

表1 我国(大陆)翼手目区系分类与分布期刊论文的分布情况Table 1 Distribution of literature concerning the taxonomy and zoogeography of Chiroptera in China (Mainland) since 1949

图1 2000年以来,我国(大陆)有关翼手目动物区系分类与分布研究期刊论文的年度分布情况Figure 1 Yearly distribution of literature concerning the taxonomy and zoogeography of bats in China (Mainland) since 2000

2.2 发表了一些新种与新记录,区系概貌渐趋明晰

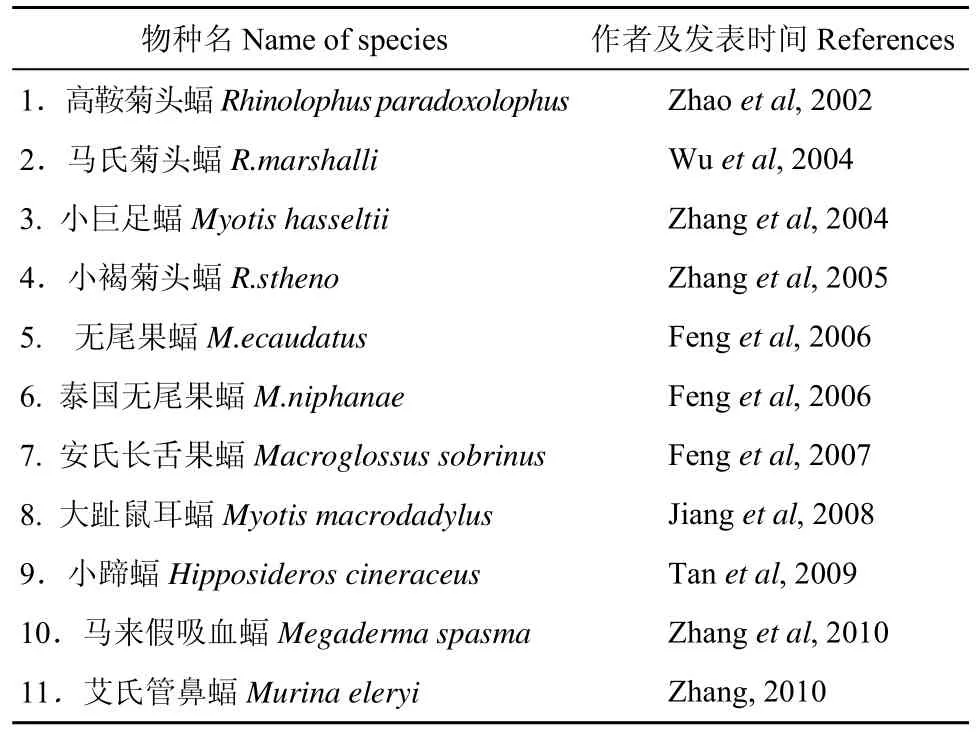

2007年以前,大陆学者没有发表过翼手目动物新种,但自2007年以来已发表新种6个(表1—2),年均发表1个新种。21世纪之前,大陆学者共发表3个中国新记录种,即大狐蝠(Pteropus giganteus)(Wang & Wang, 1962)、缺齿鼠耳蝠(Myotis annectans)(Luo, 1987)、泰国狐蝠(Pteropus lylei)(He & Yang, 1991)。然而,自2002年Zhao et al(2002)发表 21世纪以来第一个翼手目中国新记录种——高鞍菊头蝠(Rhinolophus paradoxolophus)之后,也几乎以年均1个新记录的速度不断有新的发现(表3)。

21世纪以来,我国台湾学者在蝙蝠研究方面也取得了长足的进展。2002年,发表了宽耳蝠(Barbastelle leucomelas)台湾新记录(Lin et al, 2002)。2004年根据新的研究资料修订补充出版了《台湾的蝙蝠》第二版,同年成立了台湾蝙蝠学会;多位台大、东海及中山等大学的研究生以台湾蝙蝠的分类及亲缘关系为题,完成硕士或博士学位论文(Lin et al,2004)。Kuo et al(2006)继发表金芒管鼻蝠(Harpiola isodon)新种之后,又同时发表了管鼻蝠属 3个新种,即黄胸管鼻蝠(Murina bicolor)、姬管鼻蝠(M.gracilis)和隐姬管鼻蝠(M. recondita)(Kuo et al,2009;Cheng et al, 2010)。

表2 我国大陆学者以第一作者发表的翼手目新种Table 2 New species of Chiroptera from China described by Chinese mainland Chiropterologists as the first author

表3 我国大陆学者自2000年以来发表的翼手目中国新记录种Table 3 New record species of Chiroptera in China documented by Chinese mainland Chiropterologists since 2000

虽然在我国境内还将会有新种发现和新记录报道,但经过诸多学者的共同努力,我国翼手目物种多样性的概貌和区系特征已渐趋明晰。在我国的翼手目动物区系中,现已知鼠耳蝠属(Myotis)32种、菊头蝠属(Rhinolophus)28种、管鼻蝠属(Murina)17种、伏翼属(Pipistrellus)11种、蹄蝠属(Hipposideros)10种,其他属种类较少,不超过 6种。最近,Zhang(2010)对我国翼手目分类与分布的研究历史进行了比较系统的回顾,并基于“物种区系的属性原则”提出,中国已有记录的蝙蝠种类达7科33属155种,其中原生种91种、边缘种27种、存疑种19种、分布未定种15种、外来种3种。可见,我国翼手目动物的分类与分布仍存在很大的研究空间。

Ji & Chen(1990)曾通过划分小区和相关分析法,研究了我国翼手目物种密度与主要环境因素的关系,发现蝙蝠物种的分布密度一般随海拔和纬度的升高而递减,海拔2000 m以上的地区物种密度明显减少,物种密度分布与年均温呈正相关,与相对湿度呈半对数线性相关,与日照时数呈负相关,但密度最高处并非温湿度最高的地区,而是碳酸盐岩发达有丰富山洞地貌的低山丘陵区。Li et al(2005)研究表明,气候因子影响翼手目动物地理分布的机制是限制性因子的作用,植被类型对翼手目的种数分布没有明显影响,具有多洞穴特点的喀斯特岩溶地貌具有较多的翼手目种类,而红层地貌具有最高的翼手目种数密度。

2.3 人才队伍逐渐壮大,国内与国际合作日益增多

要做好翼手目的分类和区系研究,需要积累大量的资料、标本和工作经验,当然尤其离不开稳定的经费支持。鉴于学科发展的历史因素,有关我国翼手目分类与分布的文献和模式标本散布于国外,这给我国翼手目区系分类研究带来了极大的困难。在老一辈兽类学工作者的关心和培育下,21世纪以来我国翼手目研究队伍逐渐壮大,不仅积累了较多的标本、资料和经验,而且充分发挥我国翼手目资源的优势,进行广泛的国内与国际合作研究,不断取得新的进展。

吴毅教授自 1980年代以来长期专注于翼手目分类学研究,对四川、广东、海南等省区的翼手目动物进行了比较系统的标本采集和系统研究,报道了数十个省级新记录种,近年还在国家自然科学基金的连续资助下与日本、越南的同行专家合作发表了3个新种(表2)。

自1999至2008年间,张树义博士领导的翼手目研究团队在中国科学院、华东师范大学、国家自然科学基金委和英国皇家学会的联合资助下主要针对我国南方、西南和东南诸省进行大范围内比较系统的蝙蝠资源调查,总计鉴别了至少 62种,并对狐蝠科、蹄蝠科和菊头蝠科的分类与分布问题进行比较系统的述评,发表了由中国大陆学者命名的首个翼手目新种——北京宽耳蝠(Barbastella beijingensis)(Zhang et al, 2007)和一些中国新记录种(表 2—3),还提出了一些有待今后深入研究的重要分类学问题,如丽江菊头蝠(R. osgoodi)和短翼菊头蝠(R. lepidus)可能是同一个种;高鞍菊头蝠(R. paradoxolophus)可最好被当作是贵州菊头蝠(R.rex)的一个亚种;华南菊头蝠(R. huananus)可能是泰国菊头蝠(R. siamensis)的同物异名;中华菊头蝠(R. sinicus)与托氏菊头蝠(R. thomasi)是否为不同的种等(Zhang et al, 2009; Zhang et al, 2010)。

中国科学院昆明动物研究所的 Zhou et al(2009)在国家基础研究项目经费的支持下与加拿大和墨西哥的蝙蝠研究专家合作,共同发表了隶属于非洲−古北区线系(Afro-Palearctic lineage)的楔鞍菊头蝠(R. xinanzhongguoensis),该新种在我国西南地区的发现表明菊头蝠属的生物地理历史面貌比我们之前所认识的要复杂得多。昆明动物所的Feng et al(2008)在国内外同行专家的支持和帮助下也发表了新种倭扁颅蝠(Tylonycteris pygmaeus)。

此外,东北师范大学的冯江教授在国家自然科学基金的资助下与获得俄罗斯基础研究基金资助的俄罗斯科学院的蝙蝠研究专家合作,对采自我国云南省 4个洞穴中的高颅鼠耳蝠(Myotis siligorensis)进行研究,主要基于阴茎骨的形态特征和颅骨量度的主成分分析鉴别了一个新种,即栗色鼠耳蝠(M. badius)(Tiunov et al, 2011)。

综观近年来的研究文献,许多省区都有了专门的翼手目动物研究组和学术带头人,国内同行之间的合作也越来越广泛和深入,我国翼手目动物的研究呈现欣欣向荣的景象。

2.4 研究内容与方法日趋深化和综合

与其他的哺乳动物类群相比,翼手目的分类研究相对滞后。在曾经很长一段时间普遍认为兽类很难有新种发现的学界共识背景下,自 1992年以来全球范围内已发表 78个翼手目新种,且估计今后发表的新种数仍在70种以上(Reeder et al, 2007)。翼手目新种的发现不仅得益于调查与捕捉方法的更新(如竖琴网的使用),而且受益于DNA、回声定位超声波、染色体与计算机统计分析等技术的广泛应用。综合技术的运用使得传统形态学研究方法不易区分的物种有了鉴别的可能。

事实上,许多隐蔽种的发现就是综合研究技术运用的结果,我国在这方面已经有了好的研究范例。Li et al (2006) 对采自中国大陆的小菊头蝠(R. pusillus)、台湾的单角菊头蝠(R. monoceros)、日本主岛的角菊头蝠(R. cornutus)及冲绳岛的角菊头蝠琉球亚种(R. c. pumilus)的线粒体细胞色素b基因的全序列和控制区序列进行支序分析,并结合体型大小及回声定位声波频率的比较,提出最好将它们视为不同的地理亚种而非独立物种的观点。Sun et al(2008)对分布于江西省Shiyan洞的大耳菊头蝠(R. macrotis)的形态特征、超声波主频率和细胞色素b基因的序列进行比较分析,结果发现了菊头蝠的一个隐蔽种。Sun et al(2009)还采用DNA分析技术对分布于我国的32个菊头蝠科和蹄蝠科的物种进行比较研究,发现小蹄蝠(或果树蹄蝠)(Hipposideros pomona)、无尾蹄蝠(Coelops frithi)和三叶小蹄蝠(Aselliscus stoliczkanus)这3个物种的种内线粒体细胞色素 b基因的差异高达5%以上,这预示着它们可能存在隐性多样性(cryptic diversity),另一方面形态上存在明显差异的两个物种,如大耳菊头蝠种组(R. macrotis group)物种之间的序列差异却很低(0.79%—1.06%)。

更值得注意的是,从发表在国内期刊上的论文来看,即使是省级新记录的报道也已不再是内容单一的形态学描述,也多涉及到形态学数据的多变量比较分析,以及染色体组型、阴茎骨的特征或超声波频率特征等综合性的内容。

2.5 标本采集过程中物种保护意识明显增强

鉴于翼手目动物特殊的生活习性和生活方式,民众往往对其缺乏足够的认识和了解,甚至因产生误解而驱逐或捕杀蝙蝠,破坏蝙蝠资源。

21世纪以来,我国的蝙蝠研究学者一方面加强了科普宣传教育,积极撰写科普文章,向公众介绍蝙蝠在生态系统中的作用和保护价值(Wu & Hu,2000; Zhang & Zhang, 2005; Zhang, 2009),另一方面考虑到蝙蝠的繁殖率低,种群增长缓慢,在野外考察过程中,养成了尽量少采标本,在捕捉到蝙蝠活体时及时现场测量有关数据之后在原地放生,或仅用打孔器采取翼膜小圆片(不影响其正常生活)的良好习惯,以身作则地保护蝙蝠种群,努力使得对蝙蝠种群的干扰降到最低。

保护蝙蝠,非损伤性或无害性取样,不仅是全球生物多样性与生态系统保护的需要,也是国际动物伦理学发展的必然要求,蝙蝠区系分类与分布研究专家理应而且能够起到很好的表率作用,并且还可能创造新的非损伤性取样方法与研究模式。

2.6 我国翼手目区系分类与分布研究前景

管鼻蝠通常体型较小,且主要栖息于树洞中,野外调查难于发现,随着竖琴网在野外调查中使用频率的增加,越来越多的管鼻蝠新种被发现。自2005年以来,Eger & Lim(2011)已经从19个已知种中鉴别出了8个独立的种,并且还从2004至2007年间采自中国南方的管鼻蝠中描述了 3个新种,这些种不仅在毛色、体型大小、头骨形状、齿型及量度方面与以往描述的种类不同,而且线粒体DNA细胞色素C氧化酶亚基的序列差异也支持其为不同的种。他们的研究还表明,分布于亚洲的管鼻蝠种类被低估了50%以上。迄今,加之我们近年发现的艾氏管鼻蝠(Murina eleryi),分布于我国的管鼻蝠总计 17种,但管鼻蝠新种及新记录仍有可能在我国境内发现。

总的说来,我国目前的翼手目动物调查与研究还需进一步深入和精细化,一些隐蔽种仍有待揭示。另一方面,蝙蝠具有飞行能力,许多种类有迁徙习性,但随着东南亚各国经济开发与环境保护日益突出的矛盾和我国对生态环境保护的重视与生态环境的改善,加之我国地域辽阔以及全球气候变化(如随着全球气候变暖对蝙蝠分布的影响,一些南方分布的蝙蝠不断在北方被发现)等因素,原分布于东南亚及周边国家的蝙蝠也可能迁飞到我国境内生活或定居。因此,今后在我国广大区域内,特别是边境区域,还很有可能发现新种或某些蝙蝠物种新的分布。同时,随着 DNA分析技术的广泛应用,以及超声波、染色体等方面的综合技术研究,已知的一些物种可能要进行新的分类修订和新的描述。而且随着资料的进一步积累,需要绘制新的分布图和进行新的区划研究,还需尽快建立专门的翼手目物种信息网络交流平台,进一步加强国内外更广泛的学术交流与合作。总之,我国在翼手目动物的分类、分布与多样性研究方面可望形成新的强势,在α、β和γ分类研究水平上都将有许多新的作为。

致谢:承蒙广州大学生命科学学院吴毅教授、东北师范大学冯江教授和江廷磊博士、中国科学院昆明动物研究所王应祥先生给予鼓励、支持并馈赠文献,吉首大学生物资源与环境科学学院研究生李艳丽、邵永刚协助查阅了部分文献,华东师范大学Yi-Hsuan Pan副教授修改英文摘要,谨致谢忱。